- Кто ходил по воде в Библии?

- Воскресное Евангелие: зачем Христос ходил по водам?

- Иисус идет по воде — Jesus walking on water

- СОДЕРЖАНИЕ

- Библейские повествования

- Евангелие от Марка (ок. 66–70 гг. Н. Э.)

- Евангелие от Матфея (ок. 80–90 нашей эры)

- Евангелие от Иоанна (ок. 90–100 гг. Н. Э.)

- Интерпретации

- Христианские учения

- Историко-критический анализ

- Литературно-критический анализ

Кто ходил по воде в Библии?

Царь Давид и Соломон, фарисеи и кесарь, пророк Илия и многие другие такие знакомые и, одновременно, незнакомые имена. Кем были все эти библейские герои? Хорошо ли мы знаем кто есть кто в Библии? Не путаем ли порой с теми или иными мифологическими персонажами? Чтобы разобраться во всем этом «Фома» открыл проект кратких рассказов «Кто есть кто в Библии». Сегодня же мы ответим на вопрос, кто был «главным героем» одного из самых известных библейских сюжетов.

О том, как по воде ходили Иисус Христос и апостол Петр, рассказано в Евангелиях от Матфея (14:26-33), от Марка (6:45-52) и от Иоанна (6:16-21).

Случилось так, что Христос велел апостолам плыть в лодке на противоположный берег Тивериадского моря (на самом деле, озера), а сам взошел на гору помолиться.

Ночью поднялся ветер и разыгралась буря, Христос подошел к лодке по морю, «и ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали» (Мф. 14:26).

Апостолы Марк и Иоанн рассказывают о том, что Христос велел ученикам не бояться Его. Он вошел в лодку, и она спокойно переправилась на другой берег (Мк 6:53) или же тотчас оказалась у берега (Ин 6:21).

Апостол Матфей дополняет повествование рассказом об апостоле Петре. Увидев Христа, он сказал: «Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Мф 14:28). Апостол просит не столько даровать ему сверхъестественную способность идти по воде, сколько позволить прийти к Богу. Христос говорит «иди», и Петр идет по водам.

В какой-то момент он пугается сильного ветра и начинает тонуть. Иисус Христос подхватывает его со словами: «маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф (24:31).

Затем Христос входит в лодку, ветер утихает, и апостолы кланяются Господу со словами: «истинно Ты Сын Божий» (Мф 14:33).

На анонсе фрагмент фото Andrey

Источник

Воскресное Евангелие: зачем Христос ходил по водам?

Петр так хочет быть с Богом, что ему неважно, что под ним волны и он сам не умеет ходить по воде: он верит. Потом ему становится страшно, вера слабеет и Петр тонет. Но на помощь приходит Христос. Комментирует священник Константин Польсков, кандидат философских наук, клирик храма свт. Николая в Кузнецах (Москва).

|

| Спасение утопающего Петра. Книжная миниатюра 10 века из Codex Egberti, fol. 27v.(1) |

– Эпизод, о котором идет речь в нынешнем чтении – хождение Христа по водам – по-своему уникален. О нем рассказывается в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Иоанна, умалчивает об этом событии только Лука. Зато во всех четырех Евангелиях описывается эпизод, который непосредственно предшествует хождению по водам, а именно: то, о чем мы слушали в церкви на прошлой неделе, насыщение пяти тысяч людей пятью хлебами. Это важно, потому что для того, чтобы лучше понять смысл сегодняшнего чтения, следует вначале очертить общий контекст: где и когда происходит описываемое событие. Тогда мы поймем, что оно значило и для участников этих событий, для апостолов, в частности – для апостола Петра, а также – что оно значит для нас сегодня?

Итак, сопоставляя разные Евангелия, мы можем сделать вывод, что это событие произошло в период празднования иудейской пасхи, весной третьего года земного служения Господа, то есть за год до Страстей Христа. Это особое время для Господа. Евангелист Матфей в той же 14-й главе рассказывает об умерщвлении Иродом Иоанна Крестителя. Общественное служение Господа, галилейский период, во время которого Христос проповедует, творит чудеса, собирает учеников и выбирает из них ближайших апостолов, приближается к концу. Этот период завершается великим чудом насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбками – больше таких масштабных чудес Христос творить не будет.

При этом вокруг Христа складывается тяжелая обстановка: Ирод, слыша молву об Иисусе, вспоминает об убиенном Иоанне и полагает, что Христос – это воскресший Креститель. По всей видимости, начинаются какие-то притеснения: недаром в последующих главах евангелист Матфей рассказывает, что Иисус с учениками уходят в пределы Тирские и Сидонские, то есть покидает владения Ирода. Все более напряженными становятся отношения Господа с верхушкой иудейского общества – книжниками и фарисеями.

Итак, с одной стороны, Христа окружают ближайшие ученики-апостолы, с другой – активизируются его противники. Ирод преследует Его, фарисеи, книжники и саддукеи все больше недовольны Его деятельностью.

И вот на этом фоне сначала происходит чудо насыщения пяти тысяч, и в ту же ночь – хождение по водам Галилейского моря.

События эти происходят в Галилее, недалеко от города Капернаума. Евангелист Матфей и евангелист Марк не говорят, почему Господь отправил учеников отдельно от Себя в лодке, почему вообще пришлось уходить оттуда. Но евангелист Иоанн объясняет: люди, впечатленные чудом насыщения пяти тысяч, хотели «придти, нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин 6.15). Далее Евангелия говорят о том, что толпы следили за лодкой, в которую садились ученики, в надежде увидеть Иисуса Христа. По-видимому, поэтому Господь отсылает Своих учеников отдельно.

Итак, после чуда насыщения пяти тысяч хлебами случилось то, о чем Христос предупреждал в самом начале Своего служения. Сатана в пустыне, искушая Его, предлагал взять камни и сделать из них хлеб. Мол, сделай это – и за Тобой пойдут люди, Ты станешь земным царем. Но Господь пришел не для того, чтобы принять земную власть. А именно этого хотят люди: они увидели, что этот проповедник может их насытить, и хотят сделать Его царем. Именно поэтому Христос укрывается. Он избегает народа, сначала уходит один на гору, чтобы помолиться, а учеников отправляет на другую сторону Галилейского моря вперед Себя.

В ночь, когда ученики отправились в путь без Христа, на Галилейском море разразилась буря. Судя по словам евангелиста, шторм продолжался большую часть ночи – такой вывод мы можем сделать, читая слова про четвертую стражу, во время которой ученики и увидели идущего по волнам Христа. В это время в Палестине сутки делились так же, как в Риме. Например, ночь делилась на четыре стражи. Значит, ученики боролись с волнами три четверти ночи – три стражи – и при этом смогли проплыть совсем немного: всего 25-30 стадий (один стадий – порядка 180 метров).

И вот, когда ученики уже изнемогли посреди волн, они увидели идущего по бушующему озеру Христа. Зачем Господь поступает так? Чтобы понять это, посмотрим на реакцию апостолов. Первым откликается апостол Петр, что неудивительно: не первый и не последний раз Петр выступает как «уста апостолов», говоря за всех. Тому причина характер Петра: порывистый, горячий, ревностный.

Именно Петр бросается ко Христу и порывается идти к Нему даже по волнам. И здесь мы можем сравнить этот эпизод с отрывком из Евангелия от Луки о чудесном улове, когда по слову Христа будущие апостолы вынимают из воды сети, полные рыбы, хотя до этого им всю ночь сопутствовала неудача. Апостол Петр тогда, видя это чудо, сказал от лица всех: выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Тогда Петр еще мало знал Христа, но его сердце почувствовало, что перед ним – не просто человек, а посланник от Бога. Тогда Петр испугался.

В нынешнем же чтении реакция Петра другая. Петр уже давно со Христом, входит в число Его ближайших апостолов, видел многие чудеса, слышал проповеди. И здесь Петр ведет себя иначе, чем в ситуации чудесного улова – он сам просится идти к Христу: «Господи, если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде!» (Мф 14. 28). Христос говорит ему: иди.

А дальше происходит событие, отлично характеризующее апостола Петра. Он следует своему порыву идти ко Христу, быть с Богом, но по-человечески – ему страшно. И в какой-то момент страх берет верх и Петр начинает тонуть.

Здесь есть очень интересный комментарий святителя Иоанна Златоуста этому месту: «Бесполезно быть с Христом тому, кто не приник к Нему верой». Прошло уже почти три года, как апостолы рядом с Господом, они уже знают, что их Учитель – человек особый, посланный от Бога, но в их сердцах продолжает жить страх. Евангелие не идеализирует апостолов, а показывает их реальными людьми. Даже во время Тайной вечери, за несколько часов до Страстей, они спорят между собой: кто из них будет на самом почетном месте в царстве грядущего Мессии.

Страхи и сомнения останутся в учениках до события Пятидесятницы, когда огонь Святого Духа попалит их человеческие страсти и немощи, превратив апостолов в столпы веры.

Вот и в сегодняшнем чтении мы видим яркое сочетание веры и неверия, сомнения в сердце апостолов. Это сомнение чуть не губит Петра, он едва не утонул, испугавшись волн, но Иисус спасает его и они вместе входят в лодку. И тотчас утихает буря. А ученики, видя все это, исповедуют Иисуса: «истинно Ты Сын Божий» (Мф 14.33).

С одной стороны – это сильное исповедание. С другой — не стоит видеть в нем окончательного сердечного принятия апостолами того, что Иисус – истинный Бог. В данном случае «Сын Божий» не значит исповедания Христа ипостасью Святой Троицы, как привыкли мы, христиане, считать. Это всего лишь обозначение праведника, святого человека, угодившего Богу и имеющего в силу этого особые чудесные дары.

Но уже через две главы Евангелия от Матфея в ответ на вопрос Христа «за кого вы почитаете Меня?» (Мф 16. 13) апостол Петр, снова выступая от лица всех учеников, скажет: Ты – Христос, Сын Бога Живого (М 16. 16). И это уже будет исповедание мессианского достоинства Иисуса, более высокое, чем в сегодняшнем эпизоде.

Тем не менее, и сегодняшнее исповедание много значит. Евангелист Марк с горечью замечает, что апостолы не были впечатлены чудом насыщения пяти тысяч (Мк. 6. 52). И, видимо, чудом хождения по воде Христос преподает Своим ученикам очередной божественный урок. Этот урок стал для учеников новой ступенью на пути истинного исповедания Иисуса из Назарета, как Мессии, Христа, Сына Божьего, Спасителя.

Отметим также, что это – не первый эпизод, когда Иисус одним мановением усмиряет водную стихию. Он уже попадал с учениками в шторм на море и укрощал его одним-единственным словом. Евангелие повествует нам о нескольких чудесах Иисуса над природным естеством: преложение воды в вино, иссушение смоковницы, усмирение бури. В таких эпизодах Христос предстает перед нами как повелитель мироздания, тот, Кто имеет власть повелевать миром.

Сегодняшнее чтение можно толковать и в более широком контексте, если говорить не только о нем, но вкупе с тем эпизодом, который предшествует хождению по водам. Епископ Кассиан (Безобразов) связывает хождение по водам с чудом умножения хлебов и говорит, что здесь символически Христос выступает как Моисей, проведший Израиль через море. Иисус идет по водам – и за Ним идут апостолы.

Можно сказать, что Иисус завершает галилейский период Своего служения чудом хождения по водам, прообразом которого явилось в Ветхом завете спасение Израиля от гонителя-фараона и переход к новой жизни в земле обетованной. Этим Он как бы говорит Своим ученикам, что те, кто пойдет за Ним, совершат переход из смерти в жизнь, от незнания Бога – к познанию Бога.

Евангелие от Матфея (14:22-34)

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.

Источник

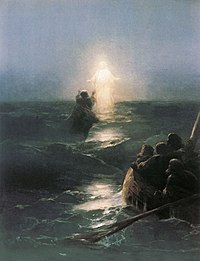

Иисус идет по воде — Jesus walking on water

Иисус, идущий по воде или по морю, изображен как одно из чудес Иисуса, описанных в Новом Завете . Об этом событии говорится в трех Евангелиях — от Матфея , Марка и Иоанна, но это не включено в Евангелие от Луки . Эта история, следующая за чудом насыщения пяти тысяч , рассказывает, как Иисус отправил учеников на корабле обратно на «другую сторону» Галилейского моря (западная сторона), в то время как он остался один, чтобы молиться. Настала ночь, и море поднялось, когда корабль попал в ураган. Гребли против ветра большую часть ночи, и ученики увидели Иисуса, идущего по воде. Они были напуганы, думая, что видят дух, но когда Иисус сказал им не бояться, они успокоились. После того, как Иисус вошел в корабль, ветер утих, и они достигли берега.

СОДЕРЖАНИЕ

Библейские повествования

История Иисуса, идущего по воде , пересказывается в Евангелиях от Матфея , Марка и Иоанна ; этого нет в Евангелии от Луки . Этот эпизод повествуется ближе к концу служения Иисуса в Галилее перед ключевыми поворотными моментами на полпути евангельских повествований, когда Петр провозгласил Иисуса Христом и увидел Преображение . Во всех трех евангелиях это следует за кормлением пяти тысяч человек, когда Иисус удалился на корабле в пустынное место, «принадлежащее» Вифсаиде, после того, как услышал о смерти Иоанна Крестителя , но за ним последовали пешие толпы.

В конце вечера ученики сели на корабль, чтобы перейти на другую сторону Галилейского моря , без Иисуса, который поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночку. Один только Иоанн указывает, что они направлялись «в Капернаум ». Во время путешествия по морю ученики были обеспокоены ветром и волнами, но увидели Иисуса, идущего к ним по морю. Евангелие от Иоанна указывает, что они находились в пяти или шести километрах от места отправления. Ученики были поражены, увидев Иисуса, но он сказал им не бояться.

В рассказе Матфея добавлено, что Петр спросил Иисуса, «если это ты», сказать ему или приказать ему подойти к Иисусу по воде (водам). Согласно комментарию кафедры , слово «если» не подразумевает каких-либо сомнений со стороны Петра. После того, как Петр спустился с корабля и пошел по воде, он испугался бури и начал тонуть. Он позвал Иисуса на помощь. Иисус поймал его и упрекнул за неверие и отвел обратно на корабль, после чего буря прекратилась. Матфей также отмечает, что ученики назвали Иисуса Сыном Божьим . Тот факт, что в описании Джона также отсутствует эта деталь, предполагает, что этот отчет о «предприятии Святого Петра» является редакционным дополнением Матфея.

| Часть серии о |

| Святой Петр |

|---|

|

| В Новом Завете |

|

| Другой |

|