Индийский океан

Общие сведения. Третий по величине бассейн Мирового океана, площадь с морями 76,17 млн. км 2 , средняя глубина 3711 м; объём воды 282,7 млн. км 3 . Включает внутренние (Красное море и Персидский залив) и окраинные моря (Аравийское, Андаманское и Антарктические моря — Лазарева, Рисер-Ларсена, Космонавтов, Содружества, Дейвиса, Моусона, Дюрвиля); крупные заливы — Аденский, Оманский, Бенгальский, Большой Австралийский. Острова континентального происхождения — Мадагаскар (площадь 596 тысяч км 2 ), Тасмания (свыше 68 тысяч км 2 ), Шри-Ланка (65,6 тысяч км 2 ), Сокотра (3,6 тысяч км 2 ), Сейшельские (405 км 2 ); вулканические острова — Крозе (около 200 км 2 ), Амстердам (66 км 2 ) и др., коралловые атоллы — Лаккадивские (28 км 2 ), Мальдивские (298 км 2 ), Чагос (195 км 2 ), Кокосовые (22 км 2 ) и др.; вулканические острова, окаймлённые коралловыми рифами, — Маскаренские (4,5 тысяч км 2 ), Андаманские (6,5 тысяч км 2 ) и др.

Реклама

Исторический очерк. Первые плавания в Индийском океане совершали в 5-м тысячелетии до н.э. шумеры (в Персидском заливе); в 6 в. до н.э. финикийцы из Красного моря вышли в Индийский океан и прошли вдоль побережья Африки. В начале н.э. суда индийцев, китайцев и арабов осваивают торговые пути вдоль побережий материков. В 8-10 веках существовали постоянные морские торговые связи Китая и Индии. В 14 веке экспедиция во главе с арабом Ибн Баттутой обошла почти всё западное и северное побережье Индийского океана. В эпоху Великих географических открытий европейцы осваивают морские пути в Индийском океане (экспедиции португальцев П. Ковильяна — 1489-92, Васко да Гамы — 1497-99, англичанина Дж. Кука — 1772-75 и др.). Были налажены систематические торговые связи португальцев, а затем голландцев с народностями, населяющими побережье Индийского океана. Первые океанографические наблюдения в Индийском океане (главным образом измерение температуры и глубины воды) начались в конце 18 — начале 19 веков, в том числе в русских экспедициях на судах «Нева» и «Надежда» (1803-06), «Рюрик» (1815-18), «Мирный» и «Восток» (1819-21), «Предприятие» (1823-26) и других. Однако первой собственно океанографической экспедицией было кругосветное плавание на английском судне «Челленджер» (1872-76), в котором получены многочисленные сведения о физике моря, химическом составе вод, биологии и геологии Мирового океана (в том числе Индийского океана). Период конца 19 — начала 20 века характеризуется накоплением фактических материалов по океанологии Индийского океана. Важные материалы получены в регулярных антарктических экспедициях советских судов «Слава» (начиная с 1946 и с 1955). В 1960-65 проведена Международная индоокеанская экспедиция, в которой участвовало более 40 судов из 13 стран, в том числе более 10 научных судов СССР. Крупный вклад в изучение геологии Индийского океана внесло глубоководное бурение дна в 22-29 рейсах бурового судна «Гломар Челленджер» в 1972-73 (пробурено свыше 60 скважин).

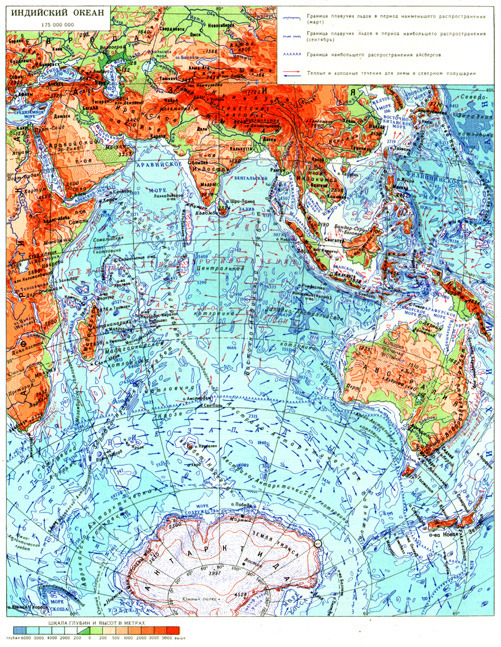

Гидрологический режим. В циркуляции поверхностных вод в Индийском океане отчётливо выделяются 3 крупномасштабные циркуляционные системы: изменяющийся по сезонам муссонный круговорот, южный субтропический, антициклонический круговорот, Антарктическое циркумполярное течение. Во время северо-восточного муссона (зима северного полушария) муссонный круговорот представлен северным пассатным течением (Северо-Восточного муссонного течения), течением, следующим на юг вдоль полуострова Сомали, и Межпассатным (экваториальным) противотечением. Во время юго-западного муссона (лето северного полушария) муссонный круговорот складывается из северного края южного пассатного течения, Сомалийского течения и Юго-Западного муссонного течения, которое сливается с экваториальным противотечением. Граница между муссонными и южными субтропическим круговоротами находится примерно на 15° южной широты. Отдельные звенья субтропического круговорота представляют южное пассатное течение, течение Агульяс, Южно-Индоокеанское и слабое Западно-Австралийское течение. Между субантарктическим фронтом (субтропической конвергенцией), являющимся южной границей субтропического круговорота, и антарктической дивергенцией расположено Антарктическое циркумполярное течение. Возле побережья Антарктиды существуют слабые циклонические круговороты.

Индийский океан пересекает все климатические пояса южного полушария (см. карту). Северная часть океана расположена в экваториальном и субэкваториальном поясах и лишь частично (Красное море, Персидский залив и часть океана море южнее берегов Аравийского полуострова) — в тропическом поясе северного полушария. Среднее температура вод океана 3,8°С, максимальные среднегодовые температуры, превышающие 27,5°С, характерны для экваториальной зоны (наибольшая температура — свыше 34°С наблюдается в августе в Персидском заливе). В Антарктической зоне температура поверхностных вод понижается до 1°С. Максимальные значения солёности (40-41°/оо) наблюдаются в Персидском заливе и Красном море, в Антарктической зоне — 34,87°/оо; в открытом океане наибольшие величины характерны для южной субтропической зоны (около 36°/оо). В области с влажным климатом и интенсивным речным стоком (Бенгальский залив, Австрало-Азиатские моря) воды сильно опреснены. По термохалинным характеристикам по вертикали выделяются 4 основных слоя. Распределение верхних слоёв вод подчинено широтной зональности, для глубинных и придонных слоёв характерен меридиональный перенос воды. Антарктические донные воды, формирующиеся в самых высоких южных широтах, господствуют в придонном слое всего Индийского океана.

Льды. Льды Индийского океана распространены только в антарктических водах и в основном имеют сезонный характер, многолетние льды встречаются только в узкой полосе вдоль Антарктиды. В августе — сентябре плавучие льды достигают 55° южной широты, в феврале — марте северная граница их распространения отступает к югу до 65-68° южной широты Айсберги Антарктического ледника перемещаются течением в Индийский океан до 40° южной широты, а в западной части — до 35 ° южной широты.

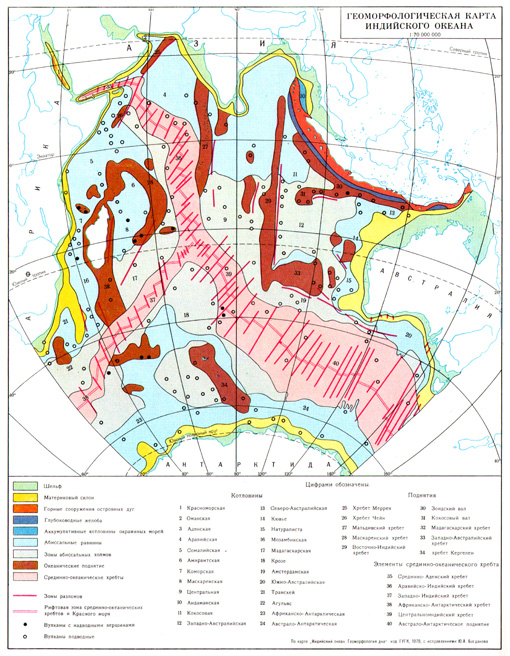

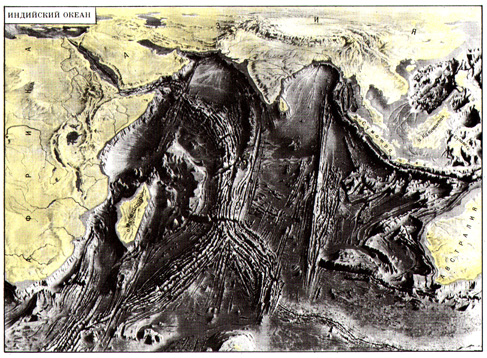

Рельеф и геологическое строение. В пределах Индийского океана вдоль берегов материков протягиваются их подводные окраины (пассивные континентальные окраины), в пределах которых утоняющаяся в сторону океана континентальная кора граничит с океанической. На северо-востоке океан ограничен сложно построенной переходной зоной (активной окраиной — зоной поглощения литосферных плит), включающей Зондскую островную дугу и глубоководный жёлоб. Ширина шельфов почти повсеместно не превышает несколько десятков км, лишь в районе мыса Игольного у южной оконечности Африки, у западного побережья Индостана и северо-западного побережья Австралии она возрастает до 300-350 км. См. карту.

Край шельфа находится в основном на глубине 100-200 м (у Антарктиды до 400- 500 м).

Срединно-Индийский хребет разделяет ложе океана на три сегмента, в пределах которых расположено около 20 глубоководных котловин. В северо-восточном секторе расположены следующие котловины: Оманская, Аравийская, Центральная, Кокосовая, Северо-Австралийская, Западно-Австралийская, Натуралиста, Южно-Австралийская; в западном секторе — Сомалийская, Амирантская, Маскаренская, Мадагаскарская, Коморская, Мозамбикская и Агульяс; в приантарктическом секторе — Крозе, Африканско-Антарктическая, Австрало-Антарктическая. Иногда выделяют более мелкие котловины. Степень расчленённости рельефа максимальная у срединных хребтов и уменьшается при удалении от них в областях интенсивного накопления осадочного материала. В котловинах мощность осадочного чехла, залегающего на базальтовом фундаменте, изменяется в основном от менее 100 м до 1000 м. На севере мощность чехла достигает нескольких км (Аравийская и Центральная котловины), где огромные пространства занимают аккумулятивные равнины, формирование которых связано с поступлением на дно большого количества осадочного материала, выносимого реками с Азиатского материка. Осадочный чехол по геофизическим данным и материалам глубоководного бурения подстилается базальтовым слоем (2-й слой), характеризующимся скоростью сейсмических волн 5-5,5 км/с и мощностью 1-3 км. Ниже залегают породы 3-го слоя со скоростью 6,5-7 км/с и мощностью 3-5 км. Средняя мощность земной коры в котловинах Индийского океана составляет 6 км. Рельеф ложа осложнён более чем десятью крупными хребтами и массивами, часть из которых (Мадагаскарский хребет, часть Маскаренского хребта с банкой Сейшельских островов и банкой Сая-де-Мелья, возвышенность Агульяс) имеет континентальную кору.

В распределении осадков Индийского океана чётко проявляются широтно-климатическая, циркум- континентальная и вертикальная зональности. Вдоль континентов по периферии океанов развиты терригенные осадки. В пелагиали океана на глубине менее 4000 м почти повсеместно распространены карбонатные фораминиферовые и кокколитовые илы. На больших глубинах в высокопродуктивных (гумидных) экваториальной и антарктической зонах они сменяются кремнистыми (диатомовыми и радиоляриево-диатомовыми) илами, а в низкопродуктивных (аридных) — красными глубоководными глинами. По данным глубоководного бурения в Индийском океане в нижней части осадочного чехла ложа океана (1-го слоя океанической коры), как правило, выделяется базальная карбонатная формация, которая содержит повышенные количества железа, марганца и других элементов, привнесённых гидротермальными растворами. Она накопилась после формирования новой океанической коры в пределах срединно-океанических хребтов и выделяется как формация хребтов. Выше она сменяется формациями собственно глубоководных котловин.

Минеральные ресурсы. Практически по всей шельфовой части Индийского океана выявлены залежи нефти и газа или нефте-газопроявления. Наибольшие запасы сосредоточены на шельфе юго-восточной Азии, где геологические запасы оцениваются в 2,4 млрд. т нефти и 2,3 трлн. м3 газа, наиболее крупные месторождения расположены в Персидского залива нефтегазоносном бассейне. На западных и северо-западных шельфах Австралии известно 10 месторождений нефти (потенциальные извлекаемые запасы 600-900 млн. т), у побережья Бангладеш обнаружено 7 месторождений газа. Залежи газа выявлены в Андаманском море, нефтегазоносные районы — в Красном море, Аденском заливе, вдоль побережья Африки. Из твёрдых полезных ископаемых разрабатываются прибрежно-морские россыпи. Наиболее важные россыпные месторождения в Индийском океане находятся у побережий юго-восточной Азии (касситеритовые — в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Индии, рутиловые и циркониевые — в Шри-Ланке, монацитовые — в Индии и др.) и Австралии. В открытом океане крупные поля железомарганцевых конкреций обнаружены на дне котловин Западно-Австралийской, Центральной, Южно-Аравийской, Крозе, сравнительно небольшие — в котловинах Сомалийской, Маскаренской, Агульяс и др. В Красном море выявлены крупные залежи соли, рудоносные осадки рифтовых впадин, обогащенных железом, медью, цинком и др. На банке Агульяс обнаружены фосфориты.

Источник

Список наиболее значимых залежей минералов в Индийском океане

Минеральные ресурсы Индийского океана многочисленны. В процессе геологического прогресса на отдельных участках дна, шельфа, берега образовывались и накапливались твердые ископаемые. Часть месторождений уже разведана и изучена, большинство разрабатываются в промышленных масштабах.

Рудные богатства Индийского океана

Индийский океан составляет около 20% водной поверхности Земли и является третьим по глубине и площади океаном. Его дно разделено на 3 части 5 срединно-океаническими хребтами. Большая часть океана находится в Южном полушарии и имеет вид глубоко врезающегося в сушу моря — в Северном полушарии.

На индийской платформе образовалась металлогеническая область, включающая бассейны и месторождения хромовой, железной, марганцевой руд.

Рудные ресурсы представлены тяжелыми минералами и металлами, свойственными юго-западным берегам Австралии.

Разведанные запасы железной руды составляют около 12 млрд т. Благодаря современным технологиям добычи и обогащения специалистам удается получать большие объемы продукции, основная часть которой экспортируется за границу, потому что страна не справляется с переработкой всего количества добытого сырья.

Рудные богатства поставляются в США, Канаду, страны ЕС, Японию и включают:

Наиболее ценные запасы рудных ресурсов расположены вдоль берега полуострова Индостан. Обнаруженные отложения монацитов включают урановые и ториевые руды.

Благодаря их активной разработке Индия пополнила список ядерных стран. Помимо радиоактивных элементов, монацитовые отложения включают цирконий и титан.

Монацитовые и ильменит-цирконовые прибрежно-морские россыпи

Дно и прибрежная территория богаты крупными запасами ильменит-монацитовых и ильменит-цирконовых полезных минералов. Эти участки отличаются от других месторождений высоким содержанием главных компонентов.

Но для добычи используются устаревшие и несовершенные методы разработки, что снижает количество экспортных минералов. Районы Индонезии, Бирмы, Таиланда богаты оловоносной рудой.

Фосфоритовые конкреции

Фосфоритовые конкреции обнаружены на различных участках шельфовой зоны. Залежи сконцентрированы вдоль Малабарского берега, на Аравийском полуострове, на вершинах подводных гор в южном направлении от Индонезии. Добыча фосфоритов не проводится, но они учитываются как вероятный источник агрохимического сырья.

Конкреции располагаются на океанском дне в виде ядер на глубине около 4 тыс. м, образуя скопления различной плотности.

Конкреции характеризуются невысоким качеством и включают по 10%-40% железа, кремнезема, марганца, окиси алюминия и около 0,08%-1,6% цинка, кобальта, никеля, меди.

Имеется небольшое количество конкреций, качество которых соответствует лучшим аналогам Тихого океана. Поисками участков, подходящих для выгодной добычи, занимаются многие страны бассейна Индийского океана.

Горячие металлоносные рассолы и мулы

Илы, горячие металлоносные рассолы являются специфическими и редкими полезными ископаемыми. Их залежи обнаружены на отдельных участках впадин на дне Красного моря. Коллоидная масса содержит до 90% рассола, богатого цинком, железом, медью, свинцом, марганцем, золотом, серебром, зубами третичных акул.

Из-за нерешенных экономико-технологических вопросов добычи ископаемых рассолы и илы не относят к сырьевым ресурсам.

На прибрежной территории добывают известняк, гравий, а также песок, пригодный для строительства и изготовления стекла.

Залежи нефти и газа

Залежи природного газа, нефти или нефтегазопроявления обнаружены на всей шельфовой зоне океана. Основные запасы, расположенные на шельфе Юго-Восточной Азии, оцениваются в 2,3 трлн куб. м газа и 2,4 млрд т нефти.

Крупнейшие месторождения зафиксированы в нефтегазоносном бассейне Персидского залива. Ежегодно там добывается около 200 млн т нефти. Этот значимый район является центром добычи жемчуга: в древности он назывался жемчужным, а в античные времена был главным поставщиком жемчуга в Европу.

Индийский океан имеет не только стратегически важные нефтяные артерии: по нему также проходят мировые нефтяные пути, которые связывают Америку и Европу с Юго-Восточной Азией и Восточной Африкой.

Шельфы Австралии богаты 10 месторождениями нефти: потенциально извлекаемые запасы достигают 800 млн т. На побережье Бангладеш находится 7 газовых месторождений.

В процессе добычи и транспортировки нефти нередко происходят крупные аварии, которые приводят к загрязнению грунтовых и океанических вод, уничтожению флоры и фауны. Также большую опасность представляет загрязнение океанских вод отходами атомной промышленности и различными тяжелыми металлами.

Источник