- Сходства и отличия Тихого и Индийского океанов

- Особенности Тихого океана

- История открытия

- Географическое расположение: границы и береговая линия

- Площадь

- Геологическое строение и рельеф дна

- Климат

- Плотность и температура воды, объем и глубина

- Формирование бассейна

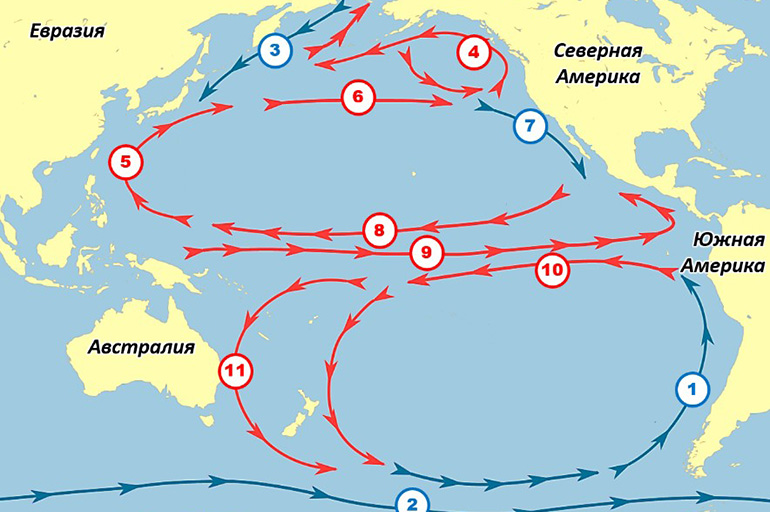

- Течения

- Флора и фауна

- Минеральные отложения

- Морские и воздушные коммуникации

- Общая характеристика Индийского

- История исследования и изучения

- Географическое описание

- Геологические особенности

- Климатические условия

- Гидрологический режим

- Бассейн

- Основные течения

- Растительный и животный мир

- Донные залежи

- Экономика и торговое сообщение

- Сравнительная таблица: общие черты и отличия

- Индийский океан

- Индийский океан

- Сэкономь на путешествии!

- Общая информация

- Растительный и животный мир

Сходства и отличия Тихого и Индийского океанов

Основную часть поверхности Земли составляют океаны. Все они являются одним целым, но для удобства изучения условно разделены. Для любителей географии представляет интерес сравнение Тихого и Индийского океанов, расположенных рядом и сообщающихся между собой.

Особенности Тихого океана

Этот самый крупный океан занимает половину всего мирового водного пространства и имеет округлую форму. Он отличается слабым развитием материковых окраин и малым количеством шельфовых морей.

История открытия

Первоначально океан был назван Великим. Это произошло при пересечении Панамского перешейка испанцем Васко Нуньесом де Бальбоа в 1513 г. В Тихий был переименован океан в 1520 г. мореплавателями Магеллана, поскольку за 2 месяца путешествия они не испытали ни одного шторма.

Географическое расположение: границы и береговая линия

Тихий океан занимает большую площадь и располагается в обоих полушариях. С севера его ограничивает Берингов пролив, с востока — материки Северной и Южной Америки, с запада — Австралии и Евразии. В южной части границы проходят по окраинам Антарктиды.

Тихоокеанские берега изрезаны заливами, проливами и морями. Лишь в некоторых местах Австралии, Северной и Южной Америки они часто прямолинейны и труднодоступны со стороны водного пространства из-за береговых скал.

Площадь

Площадь Тихого океана составляет 178 684 000 м². Почти столько же занимает вся мировая суша. Это треть земной поверхности. Из всех океанов мира Тихий — самый большой и глубокий.

Геологическое строение и рельеф дна

Поверхность океанского дна не менее многообразна и изрезана, чем суша. Ложе представляет собой систему литосферных плит, окруженных хребтами. Рельеф постоянно меняется в связи с процессами, происходящими в земной коре. Он характеризуется большой сейсмической активностью.

В южной и восточной части есть поднятия. Они представляют собой пологие хребты, над вершиной которых глубина воды не превышает 1000 м, тогда как у подножия эта величина составляет 3000-4000 м. Поднятия рассекаются ущельями, разломами.

Есть и глубоководные желоба:

- Американский;

- Филиппинский;

- Курило-Камчатский;

- Алеутский и др.

В Тихом океане находится знаменитая Марианская впадина. Это самое глубокое место в мировом водном пространстве — 11022 м.

В некоторых местах присутствуют котловины.

Климат

Большая протяженность океана обуславливает многообразие климата — от экваториального до антарктического. Однако основная часть океанических вод находится в тропических и других хорошо прогреваемых зонах.

Климат тихоокеанского региона зависит от широты и наличия материков, а также воздушных масс, характерных для данного места.

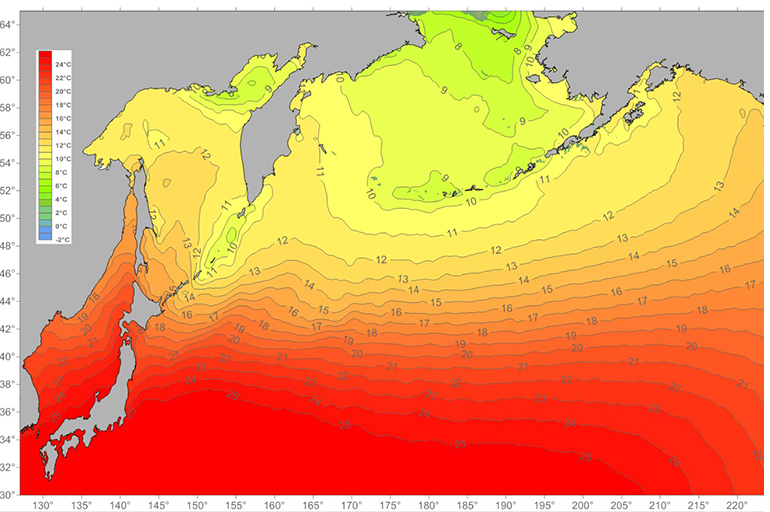

Плотность и температура воды, объем и глубина

Плотность тихоокеанской воды составляет 1,0215-1,0275 г/м³. Эта величина равномерно повышается от экватора к большим широтам. Кроме того, она зависит от глубины, температуры и минерального состава воды.

Океан простирается от берегов Аляски до Антарктиды — через оба полушария. В связи с его большой протяженностью температура воды сильно отличается — от +26…+29°С возле экватора до -0,5°С в арктической зоне. Тихий океан на 2° теплее, чем Индийский за счет большой площади хорошо прогреваемых мест, расположенных между 40° северной и 42° южной широты.

Средняя глубина океана — 3980 м. Многообразие донного рельефа обуславливает колебания этой величины от 387 м (вблизи вершин хребтов) до 11 022 м (в Марианской впадине).

Объем вод составляет 710 млн км³.

Формирование бассейна

Тихий — самый древний океан. Он сформировался миллионы лет назад. Точной даты его появления нет, однако считается, что это произошло 250 млн лет назад во время распада древнего материка Пангея из-за тектонических процессов.

Течения

В бассейне океана присутствуют холодные и теплые течения. Основные из них:

- Куросио;

- Северо-Тихоокеанское;

- Аляскинское;

- Калифорнийское;

- Южно-Пассатное;

- Восточно-Австралийское;

- Западных Ветров;

- Перуанское.

Температура воды определяет влажность воздуха.

Флора и фауна

Океанская растительность находится на небольшой глубине — около 200 м. Флора насчитывает не менее 50 видов водорослей, а также прибрежные мангровые леса.

Фауна включает огромное количество рыбы: трески, скумбрии, камбалы, минтая, дальневосточного лосося и других — не менее 2000-3000 видов. Около половины мирового рыбного улова принадлежит его водному пространству.

Кроме того, в океане водятся кальмары, устрицы, крабы, обитает множество млекопитающих: киты, морские котики, моржи.

По мере увеличения глубины животный мир становится менее многообразным. Фауна Тихого океана включает около 100 000 видов, однако глубже 10 000 м обитают только 20 из них.

Минеральные отложения

Соленость воды обеспечивается наличием натрия и хлора — основных составляющих поваренной соли. Кроме них, в океане содержатся:

В небольших количествах присутствуют и все основные металлы. Как в Тихом, так и в Индийском океанах состав воды одинаков.

Морские и воздушные коммуникации

Многочисленные водные пути имеют важное транспортное значение для связи стран тихоокеанского бассейна. Крупные порты: Владивосток, Находка, Шанхай, Сингапур, Сидней, Ванкувер, Лос-Анджелес, Уаско.

Общая характеристика Индийского

По площади этот океан меньше, чем Тихий. Их разделяют острова Зондского архипелага. Индийский океан имеет форму треугольника и отличается малым количеством морей, повышенной соленостью и особым сине-голубым цветом вод.

История исследования и изучения

Первоначально Магеллан, Кук и другие мореплаватели использовали океаны только в географических целях: для открытия новых материков и познания окружающего мира. Изучением непосредственно водного пространства занялась британская экспедиция на корабле «Челленджер» в 1872 г. В 1920-1930 гг. появились первые научные учреждения по океанографии. Однако бурное изучение водных глубин началось после окончания Второй мировой войны, когда к исследованиям подключились военно-морские силы разных стран.

В 1960-1965 гг. была проведена масштабная Индоокеанская экспедиция под эгидой ЮНЕСКО, в которой участвовали ученые из 20 стран. Были подробно изучены состав вод, рельеф дна, течения, флора и фауна и получены новые данные по геологии, геофизике, биосфере океана.

Начиная с 1972 г. исследования стали регулярными и проводились с помощью глубоководного бурения и космических аппаратов.

Географическое описание

Индийский океан расположен между Азией на севере, Австралией на востоке, Антарктидой на юге и Африкой на западе. Узкая шельфовая полоса отделяет его от крутой материковой окраины. Площадь вод составляет 76 170 000 км², средняя глубина — 3 897 м, а объем — 282 000 000 км³. В отличие от Тихого океана, здесь мало островов. Основные — Мадагаскар и Шри-Ланка, которые находятся вблизи берегов. В открытой части водного пространства есть вулканические и коралловые острова.

Геологические особенности

Индийский океан образовался не только в результате разлома материков, но и вследствие постепенного раздвигания дна с образованием новой земной коры. Этим объясняются геологические особенности его строения. Движение тектонических плит не прекращается и сейчас.

Срединные хребты делят океан на 3 сектора:

- Африканский;

- Азиатско-Австралийский;

- Антарктический.

В первом преобладают континентальные остатки. Предполагают, что они произошли в результате разлома древнего материка Гондвана.

Азиатско-Австралийский сектор характеризуется наличием асейсмических меридиональных хребтов — складок земной коры.

В Антарктической зоне преобладают вулканические образования: плато Кергелен, Крозе и Конрад.

Климатические условия

В северной части преобладает муссонный климат. Летом экваториальные воздушные массы прогреваются до +28…+29°С, но уже около 30° ю. ш. температура воздуха не превышает +23…+25°С, а в местах, расположенных вблизи 50° ю.ш., она составляет +5..+8°С, тогда как возле Антарктиды — ниже 0°С. Вопреки распространенному мнению, учитывая средние температурные показатели, самым теплым океаном является не Индийский, а Тихий.

Гидрологический режим

Для океана характерно наличие приливов. В северной части их амплитуда достигает 1 м. В Антарктическом секторе эта величина в некоторых местах уменьшается до 0,5 м, возрастая до 2-4 м вблизи берегов. Самая большая амплитуда приливов (7-8 м) наблюдается в мелководных заливах между островными территориями, например возле Мумбаи (5,7 м) или в Бенгальском заливе (4,2-5,2 м).

Бассейн

Котловины в ложе океана:

- Аравийская;

- Западно-Австралийская;

- Африканско-Антарктическая.

Они имеют разные формы: круглую, продолговатую.

На северо-востоке, возле Зондского архипелага, расположена впадина с одноименным названием. Максимальная глубина этого желоба составляет 7 130 м.

Рельеф дна бассейна характеризуется большим количеством хребтов. Среди них выделяется Австрало-Антарктическое поднятие длиной в 1 км и шириной 1500 м.

Основные течения

Движение вод влияет на климат, приливы и температуру. Например, в южных субтропических широтах прогрев на западе на 3-6°С больше, чем на востоке, из-за влияния теплого Мадагаскарского течения. На востоке господствует холодное Западно-Австралийское течение.

Другие теплые течения:

- Северное и Южное Пассатное;

- Мадагаскарское;

- Агульяс;

- Мозамбикское.

- Сомалийское;

- Австралийское;

- Западных Ветров.

Растительный и животный мир

Флора океанических вод богата в прибрежных районах: мангровые заросли, ламинарии, фукусы, макроцистис и др. В большом количестве представлены перединиевые и диатомовые водоросли.

Кораллы, образующие острова и атоллы, служат домом для множества мелких беспозвоночных: губок, крабов, морских ежей и звезд, различных моллюсков. В мангровых зарослях обитает рыба-прыгун, способная длительное время находится в воздухе. Из крупных животных можно выделить зубастых китов, дюгоней. Океан знаменит большим многообразием акул. На побережьях Африки и Антарктиды живут пингвины, которые, вопреки распространенному мнению, обитают только в южном полушарии.

Донные залежи

На дне преобладают известковые и глинистые отложения. В шельфовой зоне на западе, севере и востоке океана обнаружены месторождения различных минералов: ильменита, циркония, барита и др. Персидский залив является богатейшим источником нефти и газа. А возле Шри-Ланки добывают жемчуг, изумруды и алмазы. Также на дне — богатейшие залежи железомарганцевых руд.

Экономика и торговое сообщение

Через Индийский океан проходят важнейшие торговые пути, соединяющие Ближний Восток, Африку и Восточную Азию с Европой и Америкой. Еще в древности, до нашей эры, финикийские, египетские, персидские и византийские купцы переплывали океан для торговли с Индией и странами Африки.

Сегодня важнейшим видом хозяйственной деятельности, помимо ловли рыбы, является нефтегазовая добыча в Персидском заливе. В Индийском океане разрабатывается около 40% мировой нефти. Большие запасы углеводородного сырья добываются на шельфе Саудовской Аравии, Ирана и Западной Австралии.

Сравнительная таблица: общие черты и отличия

| Параметры | Тихий океан | Индийский |

| Площадь, м² | 178 684 000 | 76 170 000 |

|---|---|---|

| Средняя глубина, м | 3 980 | 3 897 |

| Средняя температура воды, °С | +26…+29 | +24…+27 |

| Соленость воды, ‰ | 35-36 | 40-42 |

| Положение относительно экватора | Пересекает в середине | Пересекает в северной части |

Таблица демонстрирует, что Тихий и Индийский океаны похожи.

Источник

Индийский океан

Индийский океан

Индийский океан — третий по величине океан на Земле (после Тихого и Атлантического). Расположен большей частью в Южном полушарии, между Азией на Севере, Африкой на Западе, Австралией на Востоке и Антарктидой на Юге. Соединяется на Юго-Западе с Атлантическим океаном, на Востоке и Юго-Восток — с Тихим океаном. Площадь Индийского океана с морями 74917 тыс. км², средняя глубина 3897 м, средний объём воды 291945 тыс. км³ (без морей соответственно: 73442,7 тыс. км², 3963 м и 291030 тыс. км³).

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Индийский океан имеет наименьшее количество морей по сравнению с другими океанами. В северной части расположены наиболее крупные моря: средиземные — Красное море и Персидский залив, полузамкнутое Андаманское море и окраинное Аравийское море; в восточной части — Арафурское и Тиморское моря.

Островов сравнительно мало. Наиболее крупные из них материкового происхождения и находятся вблизи берегов: Мадагаскар, Шри Ланка, Сокотра. В открытой части океана встречаются вулканические острова — Маскаренские, Крозе, Принс-Эдуард и др. В тропических широтах на вулканических конусах возвышаются коралловые острова — Мальдивские, Лаккадивские, Чагос, Кокосовые, большинство Андаманских и др.

Берега на С.-З. и Востоке коренные, на С.-В. и Западе преобладают наносные. Береговая линия изрезана слабо, за исключением северной части Индийский океан Здесь расположены почти все моря и крупные заливы (Аденский, Оманский, Бенгальский). В южной части находятся залив Карпентария, Большой Австралийский залив и заливы Спенсер, Сент-Винсент и др.

Вдоль берегов протягивается узкая (до 100 км) материковая отмель (шельф), внешний край которой имеет глубину 50—200 м (лишь у Антарктиды и северо-западной Австралии до 300—500 м). Материковый склон представляет собой крутой (до 10—30°) уступ, местами расчленённый подводными долинами рек Инд, Ганг и др. В северо-восточной части океана расположена Зондская островная дуга и сопряжённый с ней Зондский жёлоб, к которому приурочены максимальные глубины (до 7130 м). Хребтами, горами и валами ложе Индийского океана разделено на ряд котловин, наиболее значительные из которых Аравийская котловина, Западно-Австралийская котловина, Африканско-Антарктическая котловина. Дно этих котловин образуют аккумулятивные и холмистые равнины; первые находятся близ материков в районах с обильным поступлением осадочного материала, вторые — в центральной части океана. Среди многочисленных хребтов ложа прямолинейностью и длиной (около 5000 км) выделяется меридиональный Восточно-Индийский хребет, соединяющийся на Ю. с широтным Западно-Австралийским хребтом; крупные меридиональные хребты протягиваются к Ю. от полуострова Индостан и о. Мадагаскар. Широко представлены на ложе океана вулканы (г. Бардина, г. Щербакова, г. Лена и др.), которые местами образуют крупные массивы (к С. от Мадагаскара) и цепи (к В. от Кокосовых островов). Срединно-океанические хребты — горная система, состоящая из трёх ветвей, расходящихся из центральной части океана на С. (Аравийско-Индийский хребет), Ю.-З. (Западно-Индийский и Африканско-Антарктический хребты) и Ю.-В. (Центральноиндийский хребет и Австрало-Антарктическое поднятие). Эта система имеет ширину 400—800 км, высоту 2—3 км и наиболее расчленена осевой (рифтовой) зоной с глубокими долинами и окаймляющими их рифтовыми горами; характерны поперечные разломы, вдоль которых отмечаются горизонтальные смещения дна до 400 км. Австрало-Антарктическое поднятие, в отличие от срединных хребтов, представляет собой более пологий вал высотой 1 км и шириной до 1500 км.

Донные осадки Индийского океана имеют наибольшую мощность (до 3—4 км) у подножия материковых склонов; в середине океана — малую (около 100 м) мощность и в местах распространения расчленённого рельефа — прерывистое распространение. Наиболее широко представлены фораминиферовые (на материковых склонах, хребтах и на дне большинства котловин на глубине до 4700 м), диатомовые (южнее 50° ю. ш.), радиоляриевые (близ экватора) и коралловые осадки. Полигенные осадки — красные глубоководные глины — распространены южнее экватора на глубине 4,5—6 км и более. Терригенные осадки — у берегов материков. Хемогенные осадки представлены главным образом железо-марганцевыми конкрециями, а рифтогенные — продуктами разрушения глубинных пород. Выходы коренных пород наиболее часто встречаются на материковых склонах (осадочные и метаморфические породы), горах (базальты) и срединно-океанических хребтах, где, помимо базальтов, обнаружены серпентиниты, перидотиты, представляющие малоизменённое вещество верхней мантии Земли.

Для Индийского океана характерно преобладание стабильных тектонических структур как на ложе (талассократоны), так и по периферии (материковые платформы); активные развивающиеся структуры — современные геосинклинали (Зондская дуга) и георифтогенали (срединно-океанический хребет) — занимают меньшие площади и находят продолжение в соответствующих структурах Индокитая и рифтах Восточной Африки. Эти основные макроструктуры, резко отличающиеся по морфологии, строению земной коры, сейсмической активности, вулканизму, подразделяются на более мелкие структуры: плиты, обычно соответствующие дну океанических котловин, глыбовые хребты, вулканические хребты, местами увенчанные коралловыми островами и банками (Чагос, Мальдивские и др.), желоба-разломы (Чагос, Оби и др.), часто приуроченные к подножию глыбовых хребтов (Восточно-Индийскому, Западно-Австралийскому, Мальдивскому и др.), зоны разломов, тектонические уступы. Среди структур ложа Индийского океана особое место (по наличию материковых пород — гранитов Сейшельских островов и материковому типу земной коры) занимает северная часть Маскаренского хребта — структура, являющаяся, по-видимому, частью древнего материка Гондваны.

Полезные ископаемые: на шельфах — нефть и газ (особенно Персидский залив ), монацитовые пески (прибрежный район Юго-Западной Индии) и др.; в рифтовых зонах — руды хрома, железа, марганца, меди и др.; на ложе — огромные скопления железо-марганцевых конкреций.

Климат северной части Индийский океана муссонный; летом, когда над Азией развивается область пониженного давления, здесь господствуют юго-западные потоки экваториального воздуха, зимой — северо-восточные потоки тропического воздуха. Южнее 8—10° ю. ш. атмосферная циркуляция отличается гораздо большим постоянством; здесь в тропических (летом и в субтропических) широтах господствуют устойчивые юго-восточные пассатные ветры, а в умеренных широтах — перемещающиеся с Запада на Восток внетропические циклоны. В тропических широтах в западной части летом и осенью бывают ураганы. Средняя температура воздуха в северной части океана летом составляет 25—27 °С, у берегов Африки — до 23 °С. В южной части она понижается летом до 20—25 °С на 30° ю. ш., до 5—6 °С на 50° ю. ш. и ниже 0 °С южнее 60° ю. ш. Зимой температура воздуха изменяется от 27,5 °С у экватора до 20 °С в северной части, до 15 °С на 30° ю. ш., до 0—5 °С на 50° ю. ш. и ниже 0 °С южнее 55—60° ю. ш. При этом в южных субтропических широтах круглый год температура на Западе под влиянием тёплого Мадагаскарского течения на 3—6 °С выше, чем на Востоке, где существует холодное Западно-Австралийское течение. Облачность в муссонной северной части Индийского океана зимой 10—30%, летом до 60—70%. Летом здесь наблюдается и наибольшее количество осадков. Средняя годовая сумма осадков на В. Аравийского моря и Бенгальского залива более 3000 мм, у экватора 2000—3000 мм, на Западе Аравийского моря до 100 мм. В южной части океана средняя годовая облачность 40—50%, южнее 40° ю. ш. — до 80%. Среднее годовое количество осадков в субтропиках 500 мм на В., 1000 мм на З., в умеренных широтах более 1000 мм, у Антарктиды понижается до 250 мм.

Циркуляция поверхностных вод в северной части Индийского океана имеет муссонный характер: летом — северо-восточное и восточное течения, зимой — юго-западное и западное течения. В зимние месяцы между 3° и 8° ю. ш. развивается Межпассатное (экваториальное) противотечение. В южной части Индийского океана циркуляция вод образует антициклональный круговорот, который формируется из тёплых течений — Южного Пассатного на С., Мадагаскарского и Игольного на Западе и холодных — течения Западных Ветров на Юге и Западно-Австралийского на Востоке Южнее 55° ю. ш. развиваются несколько слабых циклональных круговоротов вод, у берегов Антарктиды замыкающихся восточным течением.

В тепловом балансе преобладает положительная составляющая: между 10° и 20° с. ш. 3,7—6,5 Гдж/(м2×год) [88—156 ккал/(см2×год)]; между 0° и 10° ю. ш. 1,0—1,8 Гдж/(м2×год) [25—43 ккал/(см2×год)]; между 30° и 40° ю. ш. — 0,67—0,38 Гдж/(м2×год) [от — 16 до 9 ккал/(см2×год)]; между 40° и 50° ю. ш. 2,34—3,3 Гдж/(м2×год) [56—80 ккал/(см2×год)]; южнее 50° ю. ш. от —1,0 до —3,6 Гдж/(м2×год) [от —24 до —86 ккал/(см2×год)]. В расходной части теплового баланса севернее 50° ю. ш. основная роль принадлежит затрате тепла на испарение, а южнее 50° ю. ш. — теплообмену океана с атмосферой.

Температура воды на поверхности достигает максимума (более 29 °С) в мае в северной части океана. Летом Северного полушария она составляет здесь 27—28 °С и только у берегов Африки уменьшается до 22—23 °С под влиянием выхода на поверхность холодных вод с глубин. У экватора температура равна 26—28 °С и уменьшается до 16—20 °С на 30° ю. ш., до 3—5 °С на 50° ю. ш. и ниже —1 °С южнее 55° ю. ш. Зимой Северного полушария температура на С. равна 23—25 °С, на экваторе 28 °С, на 30° ю. ш. 21—25 °С, на 50° ю. ш. от 5 до 9 °С, южнее 60° ю. ш. температуры отрицательны. В субтропических широтах круглый год на Западе температура воды на 3—5 °С выше, чем на Востоке.

Солёность воды зависит от водного баланса, который складывается в среднем для поверхности Индийского океана из испарения (—1380 мм/год), осадков (1000 мм/год) и материкового стока (70 см/год). Основной сток пресной воды дают реки Южной Азии (Ганг, Брахмапутра и др.) и Африки (Замбези, Лимпопо). Наибольшая солёность отмечается в Персидском заливе (37—39‰), в Красном море (41‰) и в Аравийском море (более 36,5‰). В Бенгальском заливе и Андаманском море она уменьшается до 32,0—33,0‰, в южных тропиках — до 34,0—34,5‰. В южных субтропических широтах солёность превышает 35,5‰ (максимум 36,5‰ летом, 36,0‰ зимой), а южнее 40° ю. ш. понижается до 33,0—34,3‰. Наибольшая плотность воды (1027) наблюдается в антарктических широтах, наименьшая (1018, 1022) — в северо-восточной части океана и в Бенгальском заливе. В северо-западной части Индийского океана плотность воды составляет 1024—1024,5. Содержание кислорода в поверхностном слое воды увеличивается от 4,5 мл/л в северной части Индийского океана до 7—8 мл/л южнее 50° ю. ш. На глубинах 200—400 м содержание кислорода по абсолютной величине значительно меньше и изменяется от 0,21—0,76 на С. до 2—4 мл/л на Юге, на больших глубинах вновь постепенно увеличивается и в придонном слое составляет 4,03—4,68 мл/л. Цвет воды преимущественно синий, в антарктических широтах голубой, местами с зеленоватыми оттенками.

Приливы в Индийском океане, как правило, невелики (у берегов открытого океана и на островах от 0,5 до 1,6 м), лишь в вершинах некоторых заливов они достигают 5—7 м; в Камбейском заливе 11,9 м. Приливы имеют преимущественно полусуточный характер.

Льды образуются в высоких широтах и выносятся ветрами и течениями вместе с айсбергами в северном направлении (до 55° ю. ш. в августе и до 65—68° ю. ш. в феврале).

Глубинная циркуляция и вертикальная структура Индийского океана формируются водами, погружающимися в субтропических (подповерхностные воды) и антарктических (промежуточные воды) зонах схождения и вдоль материкового склона Антарктиды (придонные воды), а также поступающими из Красного моря и Атлантического океана (глубинные воды). Подповерхностные воды имеют на глубине от 100—150 м до 400—500 м температуру 10—18°C, солёность 35,0—35,7‰, промежуточные воды занимают глубину от 400—500 м до 1000—1500 м, имеют температуру от 4 до 10°C, солёность 34,2—34,6‰; глубинные воды на глубине от 1000—1500 м до 3500 м имеют температуру от 1,6 до 2,8°С, солёность 34,68—34,78‰; придонные воды ниже 3500 м имеют на Юге температуру от —0,07 до —0,24°С, солёность 34,67—34,69‰, на С. — около 0,5°С и 34,69—34,77‰ соответственно.

Растительный и животный мир

Вся акватория Индийского океана лежит в пределах тропического и южного умеренного поясов. Для мелководий тропического пояса характерны многочисленные 6- и 8-лучевые кораллы, гидрокораллы, способные вместе с известковыми красными водорослями создавать острова и атоллы. Среди мощных коралловых построек обитает богатейшая фауна различных беспозвоночных (губки, черви, крабы, моллюски, морские ежи, офиуры и морские звёзды), небольшие, но ярко окрашенные коралловые рыбы. Большая часть побережий занята мангровыми зарослями, в которых выделяется илистый прыгун — рыба, способная длительное время существовать в воздушной среде. Фауна и флора обсыхающих в отлив пляжей и скал количественно обеднена в результате угнетающего действия солнечных лучей. В умеренном поясе жизнь на таких участках побережий представлена намного богаче; здесь развиваются густые заросли красных и бурых водорослей (ламинарии, фукусы, достигающие огромных размеров макроцистис), обильны разнообразные беспозвоночные. Для открытых пространств Индийского океана, особенно для поверхностного слоя толщи воды (до 100м), также характерна богатая флора. Из одноклеточных планктонных водорослей преобладают несколько видов перединиевых и диатомовых водорослей, а в Аравийском море — синезелёные водоросли, часто вызывающие при массовом развитии так называемое цветение воды.

Основную массу животных океана составляют рачки-копеподы (более 100 видов), затем следуют крылоногие моллюски, медузы, сифонофоры и др. беспозвоночные животные. Из одноклеточных характерны радиолярии; многочисленны кальмары. Из рыб наиболее обильны несколько видов летучих рыб, светящиеся анчоусы — миктофиды, корифены, крупные и мелкие тунцы, рыбы-парусники и разнообразные акулы, ядовитые морские змеи. Распространены морские черепахи и крупные морские млекопитающие (дюгони, зубастые и беззубые киты, ластоногие). Среди птиц наиболее характерны альбатросы и фрегаты, а также несколько видов пингвинов, населяющих побережья Южной Африки, Антарктиды и острова, лежащие в умеренном поясе океана.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)