- История исследования Тихого океана

- GEO-знания

- География материков и океанов (7 класс)

- Тихий океан. История исследования

- История Тихого океана

- Характеристика Тихого океана

- История освоения и изучения Тихого океана

- Экспедиция Челленджер

- Современные исследования тихого океана

- Характеристика Тихого океана

- История освоения и изучения Тихого океана

- Экспедиция Челленджер

- Похожие:

- Характеристика Тихого океана

- История освоения и изучения Тихого океана

- Экспедиция Челленджер

- 2.1. Этапы: предпосылки, уровень технологий, география исследования и хронология исследования

- 2.2. Ключевые направления, цели исследования регионов Тихого океана различными государствами

История исследования Тихого океана

Древние народы, населявшие берега Тихого океана, совершали плавания по различным его акваториям и получали первые представления о ветрах, волнении, течениях и других условиях мореходства, а также о природе неизвестных им ранее побережий, островов и прибрежных вод. Но европейцам величайший из океанов стал известен только в первой половине XVI в. — после завершения кругосветного плавания экспедиции Ф. Магеллана (1519-1522).

В эпоху Великих географических открытий в связи с интенсивными поисками новых земель был собран большой фактический материал о природе Тихого океана.

Военные походы и торговые мореплавания этого периода приносили сведения и собственно научного значения. В 1648 г. С. И. Дежнев впервые прошел проливом, соединяющим Северный Ледовитый и Тихий океаны, получившим позднее название Берингова. В XVIII в. большой вклад в исследования наряду с французами и англичанами внесли русские экспедиции И.И. Беринга и А. И. Чирикова (они достигли берегов Северной Америки, описали часть Курильских о-вов и др.).

К началу XIX в. относятся первые крупные океанографические работы в Тихом океане.

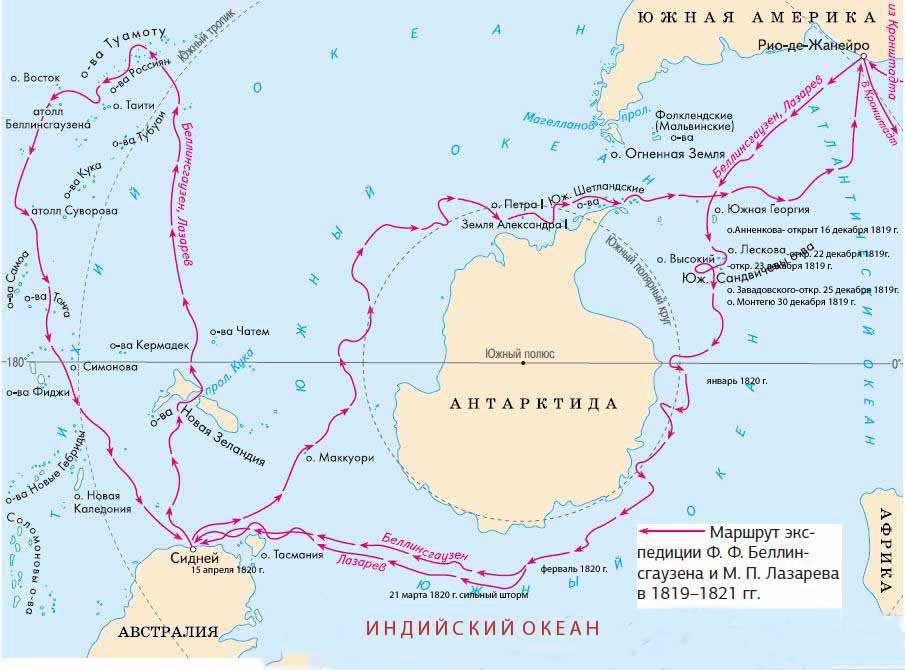

Во время кругосветного плавания под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803-1806) измерялась температура воды на разных глубинах, проводились наблюдения за атмосферным давлением. Систематические измерения температуры, солености и плотности воды на разных глубинах производились экспедицией О. Е. Коцебу (1823-1826), во время которой физик Э. Л. Ленц впервые применил батометр. В 1820 г. Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым был открыт материк Антарктида, а также ряд островов. Большим вкладом в развитие науки явилось плавание на корабле «Бигль» (1831-1836) с участием Чарльза Дарвина.

Новый период в исследовании Мирового океана начался с английской кругосветной экспедиции на специально оборудованном судне «Челленджер» (1872-1876), во время которой велось комплексное океанографическое изучение и Тихого океана.

Для прокладки подводного телеграфного кабеля между Северной Америкой и Азией с 1873 г. США стали использовать свои военно-морские суда с целью изучения рельефа дна. Промеры, которые велись по линии о. Ванкувер — Японские о-ва позволили получить первый широтный профиль дна Тихого океана. С конца XIX в. и до 20-х гг. XX столетия рядом стран было организованно несколько крупных океанографических экспедиций. В результате их работ были выявлены новые подводные хребты и поднятия, глубоководные желоба и котловины, составлены карты рельефа дна и донных отложений, собран обширный материал об органическом мире океана.

С 20-х гг. начался этап детального изучения Мирового океана. Применение эхозондирования с измерениями на ходу судна позволили получить представление о чрезвычайной сложности строения дна океана. Использование сейсмографов выявило наличие тихоокеанского сейсмического кольца. Были продолжены биологические, гидрохимические и прочие исследования Тихого океана.

После второй мировой войны совершенствуется океанографическая техника. Снаряженные новым оборудованием и приборами, через Тихий океан прошли 3 кругосветные экспедиции: шведская, датская и британская. В 1949 г. начались работы научного судна «Витязь» (СССР). С ним связана целая эпоха изучения рельефа дна. Во время многочисленных рейсов «Витязя» были сделаны крупные открытия, прежде всего по морской топографии и геологии Охотского, Японского, Берингова морей и открытой части океана. Впервые проводились длительные наблюдения за течениями. В 1957 г. океанологи «Витязя» нашли глубочайшую впадину Мирового океана — Марианскую (11 022 м). Работы «Витязя» были продолжены научными кораблями «Дм. Менделеев», «Обь», «Академик Курчатов». В послевоенные годы развивалось и международное сотрудничество в изучении Тихого океана. Оно началось со съемки судами Японии, США и Канады северной части океана (программа НОРПАК). Затем последовали совместные международные программы Международного геофизического года (МГГ, 1957-1959), ЭКВАПАК, КУРОСИО, ВЕСТПАК и др. Ведутся стационарные наблюдения в открытом океане, которые осуществляются в ограниченных районах со сменой исследовательских судов. Первые такие станции в Тихом океане организовали Япония и Канада. Крупнейшее открытие 50-х гг. XX в. — обнаружение американской экспедицией глубинного противотечения Кромвелла.

Замечательным техническим достижением является глубоководное бурение. С 1968 г. непрерывно работает специально построенное американское судно «Гломар Челленджер». В исследованиях океана чрезвычайно перспективно применение автономных подводных аппаратов — батискафов. Они имеют возможность погружаться на самые большие глубины, что и используют океанологи для изучения различных глубоководных желобов, в частности Марианской впадины. Велось прямое наблюдение за «расползанием» литосферных плит. Благодаря батискафам открыта своеобразная фауна вокруг гидротерм.

Источник

GEO-знания

География материков и океанов (7 класс)

Тихий океан. История исследования

История открытия и освоения Тихого океана. В 1513 испанский завоеватель Васко де Бальбоа, двигаясь на запад, первым среди европейцев пересек Америку и достиг берегов неизвестных водных пространств. Только через семь лет назад благодаря португальцу Ф. Магеллана, который первым пересек неизвестное «море», появилось современное название – Тихий океан. Ф. Магеллан впервые прошел проливом, соединяющий два океана — Тихий и Атлантический, который затем был назван в его честь.

Первый период (до начала XIX ст.)

1. 40 000 лет назад — Аборигены Путешествия к Новой Гвинее, Австралии

2. 1513 г. — Испанцы, В. де Бальбоа Пересек Панамский перешеек, назвал увиденный океан Южным

3. 1519-1521 гг. — Ф. Магеллан Первым из европейцев пересек Тихий океан, назвал его

4. 1648 г. — С. Дежнев Открыл пролив между Тихим и Северным Ледовитым океанами

5. 1768-1799 гг. — Дж. Кук Исследовал острова, в том числе Гавайские и Великий Барьерный риф. Во всех его экспедициях участвовали естествознатели, которые собирали научный материал, проводили географические исследования.

Второй период (начало-середина XIX ст.)

1. 1804-1806 гг. — И. Крузенштерн и Ю. Лисянский Созданы карты частей океана, проведены океанологические исследования

2. 1819 г. — Т. Беллинсгаузен и М. Лазарев Начали глубоководные исследования

Третий период (середина XIX – первая половина XX ст.)

1. 1873-1876 гг.; 1886-1889 гг.; 1894-1896 гг. — Ч. Томпсон и С. Макаров проводили комплексные океанологические исследования: Ч. Томпсон — на корабле «Челенджер», С. Макаров — во время своих кругосветных экспедиций

2. В начале 30-х годов XX в. английское научно-исследовательское судно «Дискавери», измеряя глубины Тихого океана, выявило на его дне срединно-океанический хребет. Продолжая изучать рельеф дна Тихого океана, 1957 советское судно «Витязь» выявило глубокую участок Мирового океана — Марианский желоб.

Понятия «материк», «континет» Тихий океан. Рельеф и и «части света» геологическое строение

Источник

История Тихого океана

Самый большой океан на Земле – это Тихий. В нем находится самая глубокая точка планеты – это Марианская впадина. Океан настолько большой, что он превышает площадь всей суши, и занимает практически половину Мирового океана. Исследователи считают, что котловина океана начала формироваться в мезозойскую эру, когда распадался проконтинент на материки. Во времена юрского периода образовались четыре основные океанические тектонические плиты. Далее в эпоху мела начало формироваться побережье Тихого океана, появились очертания Северной и Южной Америки, а Австралия откололась от Антарктиды. В данный момент движение плит все еще продолжается, о чем свидетельствуют землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии.

Трудно представить, но общая площадь Тихого океана составляет 178,684 млн. км². Если быть точнее, то воды простираются с северной стороны на южную на 15,8 тыс. км., с восточной на западную – на 19,5 тыс. км. До детального изучения океан называли Великим или Пацифика.

Характеристика Тихого океана

Следует отметить, что Тихий океан входит в состав Мирового океана и занимает лидирующее место по площади, так как составляет 49,5% всей поверхности воды. В результате исследований было выявлено, что максимальная глубина составляет 11,023 км. Самая глубокая точка называется «Бездна Челленджера» (в честь научно-исследовательского судна, которое впервые зафиксировало глубину океана).

По территории Тихого океана разбросаны тысячи разнообразных островов. Именно в водах Великого океана находятся самые большие острова, среди которых Новая Гвинея и Калимантан, а также Большие Зондские острова.

История освоения и изучения Тихого океана

Осваивать Тихий океан люди начали еще в древние времена, так как по нему проходили важнейшие транспортные пути. Активно пользовались природными ресурсами океана племена инков и алеутов, малайцев и полинезийцев, японцев, а также других народов и народностей. Первыми европейцами, которые исследовали океан, были Васко Нуньес и Ф. Магеллан. Члены их экспедиций делали очертания береговых линий островов, полуостровов, фиксировали сведения о ветрах и течениях, погодных изменениях. Также была записана некоторая информация о растительном и животном мире, но весьма фрагментарная. В дальнейшем натуралисты собирали для коллекций представителей флоры и фауны, чтобы потом их изучать.

Первооткрыватель конкистадор Нуньес де Бальбоа занялся изучением вод Тихого океана в 1513 году. Открыть невиданное ранее место он смог благодаря путешествию через Панамский перешеек. Так как экспедиция вышла к водам океана в заливе, расположенном на юге, Бальбоа дал название океану «Южное море». После него в открытый океан вышел Магеллан. И потому как прошел он все испытания ровно за три месяца и двадцать дней (в прекрасных погодных условиях), путешественник дал название океану «Тихий».

Чуть позже, а именно, в 1753 году географ по имени Бюаш предложил назвать океан Великим, но всем уже давно полюбилось название «Тихий океан» и данное предложение не получило всеобщего признания. До начала девятнадцатого столетия океан называли «Тихое море», «Восточный океан» и т.д.

Экспедиции Крузенштерна, О. Коцебу, Э. Ленца и других мореплавателей осваивали океан, собирали различные сведения, измеряли температуру воды и изучали ее свойства, проводили исследования под водой. К концу девятнадцатого века и в двадцатом изучение океана стало приобретать комплексный характер. Были организованы специальные береговые станции и проведены океанологические экспедиции, целью которых было собрать информацию о различных особенностях океана:

- физических;

- геологических;

- химических;

- биологических.

Экспедиция Челленджер

Комплексное изучение вод Тихого океана началось в период исследования английской экспедицией (в конце восемнадцатого века) на знаменитом судне «Челленджер». В этот период ученые изучали рельеф дна и особенности Тихого океана. Это было крайне необходимо для того, чтобы осуществить прокладку подводного телеграфного кабеля. В результате многочисленных экспедиций были выявлены поднятия и углубления, уникальные подводные хребты, котловины и желоба, донные отложения и прочие особенности. Наличие данных помогло составить всевозможные карты, характеризующие рельеф дна.

Чуть позже с помощью сейсмографа удалось выявить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Важнейшим направлением изучения океана являются исследования системы желобов. Численность видов подводной флоры и фауны настолько огромна, что не удается установить даже ее приблизительное количество. Несмотря на то, что освоение океана длится с незапамятных времен, люди накопили массу сведений о данной акватории, но еще так много неизведанного находится под водой Тихого океана, поэтому исследования продолжаются по сей день.

Источник

Современные исследования тихого океана

Самый большой океан на Земле – это Тихий. В нем находится самая глубокая точка планеты – это Марианская впадина. Океан настолько большой, что он превышает площадь всей суши, и занимает практически половину Мирового океана. Исследователи считают, что котловина океана начала формироваться в мезозойскую эру, когда распадался проконтинент на материки. Во времена юрского периода образовались четыре основные океанические тектонические плиты. Далее в эпоху мела начало формироваться побережье Тихого океана, появились очертания Северной и Южной Америки, а Австралия откололась от Антарктиды. В данный момент движение плит все еще продолжается, о чем свидетельствуют землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии.

Трудно представить, но общая площадь Тихого океана составляет 178,684 млн. км². Если быть точнее, то воды простираются с северной стороны на южную на 15,8 тыс. км., с восточной на западную – на 19,5 тыс. км. До детального изучения океан называли Великим или Пацифика.

Характеристика Тихого океана

Следует отметить, что Тихий океан входит в состав Мирового океана и занимает лидирующее место по площади, так как составляет 49,5% всей поверхности воды. В результате исследований было выявлено, что максимальная глубина составляет 11,023 км. Самая глубокая точка называется «Бездна Челленджера» (в честь научно-исследовательского судна, которое впервые зафиксировало глубину океана).

По территории Тихого океана разбросаны тысячи разнообразных островов. Именно в водах Великого океана находятся самые большие острова, среди которых Новая Гвинея и Калимантан, а также Большие Зондские острова.

История освоения и изучения Тихого океана

Осваивать Тихий океан люди начали еще в древние времена, так как по нему проходили важнейшие транспортные пути. Активно пользовались природными ресурсами океана племена инков и алеутов, малайцев и полинезийцев, японцев, а также других народов и народностей. Первыми европейцами, которые исследовали океан, были Васко Нуньес и Ф. Магеллан. Члены их экспедиций делали очертания береговых линий островов, полуостровов, фиксировали сведения о ветрах и течениях, погодных изменениях. Также была записана некоторая информация о растительном и животном мире, но весьма фрагментарная. В дальнейшем натуралисты собирали для коллекций представителей флоры и фауны, чтобы потом их изучать.

Первооткрыватель конкистадор Нуньес де Бальбоа занялся изучением вод Тихого океана в 1513 году. Открыть невиданное ранее место он смог благодаря путешествию через Панамский перешеек. Так как экспедиция вышла к водам океана в заливе, расположенном на юге, Бальбоа дал название океану «Южное море». После него в открытый океан вышел Магеллан. И потому как прошел он все испытания ровно за три месяца и двадцать дней (в прекрасных погодных условиях), путешественник дал название океану «Тихий».

Чуть позже, а именно, в 1753 году географ по имени Бюаш предложил назвать океан Великим, но всем уже давно полюбилось название «Тихий океан» и данное предложение не получило всеобщего признания. До начала девятнадцатого столетия океан называли «Тихое море», «Восточный океан» и т.д.

Экспедиции Крузенштерна, О. Коцебу, Э. Ленца и других мореплавателей осваивали океан, собирали различные сведения, измеряли температуру воды и изучали ее свойства, проводили исследования под водой. К концу девятнадцатого века и в двадцатом изучение океана стало приобретать комплексный характер. Были организованы специальные береговые станции и проведены океанологические экспедиции, целью которых было собрать информацию о различных особенностях океана:

- физических;

- геологических;

- химических;

- биологических.

Экспедиция Челленджер

Комплексное изучение вод Тихого океана началось в период исследования английской экспедицией (в конце восемнадцатого века) на знаменитом судне «Челленджер». В этот период ученые изучали рельеф дна и особенности Тихого океана. Это было крайне необходимо для того, чтобы осуществить прокладку подводного телеграфного кабеля. В результате многочисленных экспедиций были выявлены поднятия и углубления, уникальные подводные хребты, котловины и желоба, донные отложения и прочие особенности. Наличие данных помогло составить всевозможные карты, характеризующие рельеф дна.

Чуть позже с помощью сейсмографа удалось выявить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Важнейшим направлением изучения океана являются исследования системы желобов. Численность видов подводной флоры и фауны настолько огромна, что не удается установить даже ее приблизительное количество. Несмотря на то, что освоение океана длится с незапамятных времен, люди накопили массу сведений о данной акватории, но еще так много неизведанного находится под водой Тихого океана, поэтому исследования продолжаются по сей день.

Представьте себе, говорил лет пятнадцать назад один американский геолог, что земная суша изучалась бы такими же способами, как океанское дно. В этом случае летчики, курсируя в небе над сплошной облачной пеленой, время от времени опускали бы лот на невидимую поверхность материков, а затем по этим редким и случайным отсчетам «глубин» географы наносили бы на карту горы и низменности. Несомненно, такие методы съемки привели бы к чудовищным последствиям. Через редкую сеть замеров «земных глубин» свободно могли ускользнуть такие «детали» рельефа нашей планеты, как Альпы и Кавказ.

Однако именно таким способом до 30-х годов нынешнего столетия изучалось дно океанов.

К этому времени, главным образом благодаря исследованиям, проведенным экспедициями Кука, Коцебу, Головнина, Беллинсгаузена и Лазарева, Литке, Фрейсине, Дюперре, Дюмон-Дюрвиля и Уилкса, удалось нанести на карты главные поверхностные течения Тихого океана. Были собраны ценные данные о температуре и солености верхней толщи тихоокеанских вод. Удалось промерить глубины в прибрежных водах многих островов Океании, положено было начало изучению фауны и флоры морских вод.

«Наутилус», идеальное судно для глубинных океанологических исследований, чудо-корабль таинственного капитана Немо, к сожалению, был лишь порождением пламенной фантазии Жюля Верна. В реальных же земных морях океанологам приходилось работать на судах, которые по конструкции своей не слишком отличались от куковского «Индевра» и лаперузовской «Астролябии».

А между тем в третьей четверти XIX в. была поставлена ответственная задача — выяснить рельеф тихоокеанского дна, изучить глубинные воды, составить представление об их режиме, температуре, плотности и об их «биологическом содержимом».

Первая специальная океанографическая экспедиция была снаряжена в Австрии, стране, которая отнюдь не пользовалась репутацией владычицы морей. Австрийский корабль «Новара» в 1857-1860 гг. совершил кругосветное плавание под командой капитана Вюллерсторфа-Урбера. Научной частью экспедиции руководил венский геолог Фердинанд Хохштеттер. Обойдя мыс Доброй Надежды, «Новара» пересекла Индийский океан, вышла к островам Малайского архипелага, посетила китайские моря и затем вокруг Австралии направилась к Новой Зеландии. Через Океанию экспедиция возвратилась в Европу в обход мыса Горн.

Океанографическое оборудование «Новары» было крайне несовершенным, и поэтому значительный вклад в изучение Тихого океана экспедиция внести не могла. Наибольших успехов экспедиция достигла не на море, а на суше. Очерк геологического строения Новой Зеландии, данный Хохштеттером, считается классической работой, и на него неизменно ссылаются все современные исследователи этого острова.

Британское экспедиционное судно «Челленджер I»

Крутой перелом в океанологических исследованиях произошел в 70-х годах XIX в. Три экспедиции (английская на корабле «Челленджер», американская на «Тускароре» и германская на «Газелле») посетили в эти годы Тихий океан и совершили ряд выдающихся открытий. Наибольшее значение имела английская экспедиция на «Челленджере».

«Челленджер» — парусно-паровой военный корабль (корвет) водоизмещением 2300 т — был снабжен паровым двигателем мощностью 1200 л. с. и отлично оборудован наилучшими приборами для океанографических исследований; на нем была паровая лебедка мощностью 18 л. с. Во главе этой экспедиции стоял мореплаватель Джордж Нэрс, участник ряда плаваний в арктические моря; научными работами ведали натуралисты Уайвилл Томсон (умерший в 1882 г. на начальном этапе работ над материалами экспедиции) и Джон Меррей. В обработке коллекций «Челленджера» принимали участие выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель и геолог А. Ренар.

7 декабря 1872 г. «Челленджер» вышел из устья Темзы и пробыл в плавании до 26 мая 1876 г. Почти весь 1873 г. посвящен был обследованию северной и южной половин Атлантического океана. В конце 1873 г. «Челленджер» от Кейптауна в высоких широтах прошел к Мельбурну и оттуда в начале 1874 г. через Бассов пролив проследовал в Океанию. Пройдя через пролив Кука (между Северным и Южным островами Новой Зеландии), он направился по маршруту: острова Кермадек — Тонга — Фиджи — Коралловое море — Торресов пролив — Молуккские острова — Филиппины — Южно-Китайское море. В 1875 г. от Гонконга «Челленджер» вдоль берегов Филиппин прошел к островам Адмиралтейства, а оттуда двинулся прямо на север, через Каролинский архипелаг в Иокогаму. «Челленджер» прошел на восток до 150° з.д., а затем повернул к югу, зашел на Гавайские острова и от Гавайев через Таити и архипелаг Тубуаи пересек океан в интервале между 20° с.ш. и 40° ю.ш.; у 40° ю.ш. и 135° з.д. «Челленджер» круто повернул на восток и пошел к Вальпараисо. В январе 1876 г. корабль через Магелланов пролив вышел в Атлантический океан. Всего было пройдено 68 900 морских миль — расстояние, более чем втрое превышающее длину земного экватора.

Наблюдения были проведены на трехстах шестидесяти двух станциях. В пятидесяти пунктах Тихого океана с «Челленджера» были замерены глубины, превышающие 2000 морских саженей (3600 м). «Челленджер» нащупал глубочайший на земном шаре желоб между Каролинскими и Марианскими островами — 4475 морских саженей (8145 м) (в 1957 г. океанографы «Витязя» обнаружили здесь глубины свыше 11 000 м).

Со дна Мирового океана было взято тысяча двести проб осадков. Челленджеровцы собрали богатейшие коллекции морских животных, обитающих не только в поверхностных водах, но и на различных глубинах. Обработка материалов, собранных в этом плавании, продолжалась около двадцати лет силами семидесяти шести ученых; итогам плавания посвящена серия специальных трудов, состоящая из пятидесяти двух томов. В Эдинбурге было воздвигнуто особое хранилище-музей (Челленджер-оффис) для материалов экспедиции.

В результате работ экспедиции на «Челленджере» было установлено:

1. Дно Мирового океана (и, следовательно, Тихого океана) весьма неровно. Участки поднятий чередуются со впадинами различной глубины и различного протяжения.

2. Вдали от берегов, в глубоких частях дно океана сложено красными тонкоотмученными глинами и органогенными илами, состоящими из мельчайших скелетных обломков радиолярий, глобигерин и птерапод.

3. На глубине более 150-200 м температура океанских вод не зависит от сезонных колебаний в земной атмосфере и оказывается более или менее постоянной в любых частях Мирового океана.

4. Помимо поверхностных течений существуют еще и глубинные течения. Признаки таких течений удалось обнаружить на глубине от 350 до 550 м.

5. Поверхностные свободноплавающие (планктонные) и прикрепленные (бентальные) морские организмы обитают на глубинах до 100-180 м. Глубже начинается царство животных, приспособленных к жизни в темноте и к колоссальным давлениям.

Кроме того, экспедиция уточнила карту морских течений и магнитных склонений и изучила физические (плотность, температуру, прозрачность) и химические (соленость) свойства воды в различных частях Мирового океана. Были исследованы коралловые острова, открыто множество новых видов морской фауны и флоры. Глубже тысячи метров описано и открыто более тысячи пятисот видов животных.

В 1873-1876 гг. в связи с изысканиями по проектируемой трассе подводного кабеля Сан-Франциско — Йокогама в северную часть Тихого океана было послано океанографическое судно американского флота «Тускарора» под командой капитана Джорджа Белкнепа. Сперва «Тускарора» прошла вдоль Алеутской и Курильской гряд (к востоку от Курильских островов и японской островной гряды была открыта впадина с глубинами свыше 8000 м), затем в средних широтах пересекла Тихий океан.

На «Тускароре» удалось провести больше промеров глубин, чем на «Челленджере», но программа американской экспедиции была куда уже, и итоги ее оказались менее значительными. Важнейшим результатом экспедиции было появление на карте глубоководной впадины Тускарора в северо-западной части Тихого океана.

Обширные исследования в Тихом океане провела в 1875-1876 гг. германская экспедиция Георга Шлейница на корвете «Газелле».

В эти же годы очень интересные океанографические исследования были проведены русскими моряками в северо-западной части Тихого океана.

«… Немногие знают,- пишет участник многих походов советского исследовательского судна «Витязь» геолог Г.Б. Удинцев,- что одним из первых исследователей больших глубин в Тихом океане был русский моряк К.С. Старицкий, осуществивший в период с 1865 по 1871 г. первые, хотя и немногочисленные, измерения глубин с помощью глубоководного лота в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана на корветах «Аскольд» и «Варяг». Работы Старицкого были продолжены его учеником и помощником Онанцевичем. Интересно отметить, что внимание русских ученых к изучению глубин Тихого океана уже в этот период было настолько серьезным, что именно русскому академику М.А. Рыкачеву принадлежит первое обобщение результатов работ экспедиций на «Челленджере», «Тускароре» и «Газелле». На основании этих данных М.А. Рыкачев составил в 1881 г. одну из первых карт глубин Мирового океана и показал на ней важнейшие особенности рельефа дна Тихого океана».

Адмирал С.О. Макаров

Особое место в исследовании Тихого океана занимает экспедиция замечательного русского мореплавателя Степана Осиповича Макарова на корвете «Витязь». Кругосветное плавание на «Витязе» — судне, специально приспособленном для океанографических исследований, осуществлено было в 1886-1889 гг. Программа исследований предусматривала наблюдение за температурой воды и ее плотностью на различных глубинах (в основном до 400 м) и скоростью течений. Экспедиция провела исследования на двести шестьдесят одной станции.

В Тихом океане С.О. Макаров очень детально обследовал воды Японского, Охотского и Восточно-Китайского морей. В изучение северной половины Тихого океана (а географически к ней относится и часть Океании) С. О. Макаров внес большой вклад. Он дал общую картину круговорота вод в этом огромном бассейне. Серия карт, составленных С. О. Макаровым, позволила дать наглядное представление о температурном режиме и удельном весе поверхностных вод северной части Тихого океана.

В 1895-1896 гг. в Западной Океании новые большие глубины были открыты экспедицией на английском военно-гидрографическом судне «Пенгуин». К востоку от островов Кермадек эта экспедиция обнаружила глубочайшую впадину южной Пацифики — желоб Кермадек — глубиной 5155 морских саженей (9390 м) (в 1958 г. экспедиция на «Витязе» выявила здесь глубины свыше 10 тыс. м).

Американская экспедиция, которая на корабле «Нерон» в 1899 г. вела изыскания под линию транстихоокеанского телеграфа, в Марианском желобе выявила впадину глубиной 9420 м, а спустя тринадцать лет этот «рекорд» был побит экспедицией на германском корабле «Планета», которая обнаружила глубину 9800 м близ берегов острова Минданао. На «Планете» и на другом германском корабле — «Эди Стефан» были проведены обширные океанографические и геологические наблюдения, результаты которых опубликовал немецкий геолог К. Андре.

С 1888 по 1920 г. в Тихом океане крейсировал специальный корабль американской комиссии по рыболовству «Альбатрос». В 1899-1900 и 1904-1905 гг. руководителем научных работ на «Альбатросе» был выдающийся американский натуралист, швейцарец родом, Александр Агассиз. Он провел исследования донных осадков и фауны в различных частях Тихого океана.

Несмотря на значительные успехи в изучении Тихого океана, достигнутые до первой мировой войны, рельеф его дна был изучен куда хуже обращенного к Земле лунного полушария. Довольно отчетливо, правда, обозначались на карте глубокие впадины вдоль внешнего края островных вулканических дуг, окаймляющих берега Восточной Азии, были открыты глубокие депрессии к северу от Новой Зеландии и в центральной Пацифике, но большая часть тихоокеанского дна все еще оставалась неисследованной, и также были не исследованы глубинные воды. Несовершенная техника драгирования не позволяла проникнуть в океанские бездны.

Существенные сдвиги в океанологических исследованиях наметились лишь после первой мировой войны. Прогресс в этих исследованиях был вызван новыми методами зондирования дна. В ходе первой мировой войны появились усовершенствованные эхолоты (приборы для определения глубин), конструкция которых в последующие годы непрерывно улучшалась. Уже в конце 20-х годов нынешнего века широкое применение получили эхолоты с самописцами — приборы, ведущие непрерывную запись глубин. Таким образом, океанографы стали получать вместо «точечных» промеров сплошные профили тех участков дна, над которыми шло судно. Работа ускорилась во много раз. Ведь на «Челленджере» или «Тускароре», чтобы измерить лотом Брукса глубину порядка 4-5 тыс. м, приходилось часами вертеть ворот лебедки. Теперь звуковой сигнал доходил до дна и, отражаясь от него, поступал на корабль за несколько секунд.

В 1925-1928 гг. эхолоты применили немецкие океанологи на специальном судне «Метеор». Преимущество эхолота наглядно было проиллюстрировано в ходе этой экспедиции. Если в 1874-1876 гг. на Челленджере» удалось сделать только триста шестьдесят два промера дна, то за то же время на «Метеоре» выполнено шестьдесят семь тысяч зондировок эхолотом.

В 1927 г. в Тихом океане промеры глубин вела немецкая экспедиция на корабле «Эмден». «Эмден» прощупал глубоководные желоба у Филиппинских и Марианских островов.

В 1928-1929 гг. океанолог Р. Флемминг и геолог П.Д. Траск на корабле «Карнеги» Американского нефтяного института предприняли сбор донных проб в различных морях, и в частности в Тихом океане; попутно они замеряли глубины по профилям («Карнеги» в ноябре 1929 г. сгорел). Полученные в ходе этой экспедиции очень интересные данные о красных глинах, залегающих на дне глубоких впадин, спустя несколько лет были опубликованы молодым американским ученым Роджером Ревеллом, который в 50-х годах стал одним из ведущих исследователей Тихого океана.

С 1923 по 1938 г. с японских кораблей «Синтоку-Мару», «Менсю», «Киото», «Иеддо» были засняты обширные участки дна в западной и центральной частях Тихого океана.

Данные всех океанологических экспедиций 20-х и 30-х годов «настолько расширили представления о рельефе дна Тихого океана, что дали возможность составить первые детальные батиметрические карты, на которых расплывчатые контуры форм подводного рельефа стали постепенно сменяться сложной картиной расчлененной поверхности дна».

Появились обзорные карты дна Тихого океана. С 1922 по 1938 г. американская гидрографическая служба составила три такие карты, а японцы на свои карты положили ряд участков тихоокеанского дна в западной, северо-западной и центральной частях Тихого океана.

Очень важные работы провели в 30-х годах нынешнего столетия англичане на корабле «Дискавери II» в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Корабль «Дискавери II», снаряженный в 1929 г., совершил за десять лет тринадцать плаваний под руководством океанологов и геофизиков Д. Дикона, Н. Макинтоша и X. Хердмана. В водах Тихого океана «Дискавери II» выполнил множество часто пересекающихся промерных галсов. Были собраны также многочисленные данные по солености и температуре поверхностных и глубинных вод.

Привет дорогие читатели! В этом посте главной темой будет исследование мирового океана. Океан очень красив и заманчив, в нем обитает множество различных видов рыб и не только, также океан помогает нашей Земле в выработке кислорода и играет важную роль в ее климате. Но люди, относительно недавно, детально занялись его изучением, и были удивлены результатами… Об этом читайте далее…

– это наука, которая связана с изучением . Также она нам помогает значительно углубить знания и о природных силах , в их числе горообразование, землетрясения, извержения вулканов.

Первые исследователи считали, что океан является препятствием на пути к отдаленным землям. Их мало интересовало, что находятся в глубинах океана, несмотря на тот факт, что мировой океан занимает более 70% поверхности Земли.

Именно по этой причине, еще 150 лет назад господствовало представление о том, что океанское дно – это лишенная любых элементов рельефа, огромная равнина.

В XX веке началось научное исследование океана. В 1872 – 1876 гг. состоялось первое серьезное плавание с научной целью, на борту британского судна «Челленджер», на котором было специальное снаряжение, а его команда состояла из ученых и моряков.

Во многом результаты этой океанографической экспедиции обогатили человеческие знания об океанах и их флоре и фауне.

В глубине океана.

Несколько часов могло длиться опускание на дно глубоководного желоба такого лотлиня, а вдобавок ко всему, этот метод довольно часто не обеспечивал нужной точности измерения больших глубин.

В 1920-е годы появились эхолоты. Это позволило определять океанскую глубина всего за несколько секунд по времени, истекшему между посылом звукового импульса и приемом отраженного дном сигнала.

Суда, которые были оснащены эхолотами, измеряли глубину по ходу следования и получали профиль океанского ложа. Новейшая система глубоководных промеров «Глория» появилась на судах, начиная с 1987 года. Эта система позволяла сканировать дно океана полосами шириной 60 м.

Использовавшиеся ранее для измерения океанских глубин, утяжеленные лотлини, часто были оснащены небольшими грунтовыми трубками для взятия с океанского дна проб грунта. У современных пробоотборников большой вес и размер, а погружаться они могут на глубину до 50 м в мягкие донные отложения.

Крупнейшие открытия.

Интенсивное исследование океана началось после Второй мировой войны. Открытия 1950 – 1960 гг., связанные с породами океанической коры, произвели революцию в науках о Земле.

Эти открытия доказали тот факт, что у океанов относительно молодой возраст, а также подтвердили, что породившее их движение литосферных плит и сегодня продолжается, медленно изменяя земной облик.

Движение литосферных плит вызывает извержения вулканов и землетрясения, а также приводит к образованию гор. Изучение океанической коры продолжается.

Судно «Гломар Челленджер» в период 1968 – 1983 гг. находилось в кругосветном плавании. Оно снабжало геологов ценной информацией, буря скважины в океанском дне.

Судно «Резолюшн» Объединенного океанографического общества глубокого бурения выполняло эту задачу в 1980-е гг. Это судно было способно производить подводные бурения на глубинах до 8300 м.

Сейсмические исследования также обеспечивают данными о донных океанских породах: ударные волны, посланные с поверхности воды отображаются от различных слоев породы по-разному.

В результате этого ученые получают очень ценную информацию о возможных месторождениях нефти и о структуре пород.

Для измерения скорости течения и температуры на разных глубинах, а так же для взятия проб воды используются другие автоматические приборы.

Искусственные спутники также играют важную роль: они осуществляют мониторинг океанических течений и температур, которые влияют на .

Именно благодаря этому мы получаем очень важную информацию об изменении климата и глобальном потеплении.

Аквалангисты в прибрежных водах могут без труда нырять на глубину до 100 м. Но на глубины, которые больше, они погружаются, постепенно повышая и сбрасывая давление.

Такой метод погружения успешно используют для обнаружения затонувших судов и на морских нефтепромыслах.

Этот метод дает намного больше возможностей при погружении, чем водолазный колокол или тяжелые водолазные костюмы.

Подводные аппараты.

Первые такие аппараты появились в 1930 – 1940 гг. Американский лейтенант Дональд Уолш и швейцарский ученый Жак Пиккар, в 1960 г. установили мировой рекорд погружения в самом глубоководном районе мира – в Марианском желобе Тихого океана (впадина Челленджера).

На батискафе «Триест» они опустились на глубину 10 917 м, а в глубинах океана обнаружили необычных рыб.

Но, вероятно, наиболее впечатляющими в более недавнем прошлом были события, связанные с крошечным батискафом «Элвин», с помощью которого в 1985 – 1986 гг. изучались обломки «Титаника» на глубине около 4 000 м.

Делаем вывод: огромный мировой океан изучен совсем немного и нам предстоит его изучать все более углубленно. И кто знает, какие нас ждут открытия в будущем… Это большая загадка, которая понемногу приоткрывается перед человечеством благодаря исследованию мирового океана.

Осенью 1520 года португальский мореплаватель Фернан Магеллан обогнул Южную Америку, преодолев пролив, после чего увидел новые водные просторы. За время дальнейшего перехода от Огненной Земли до Филиппинских островов, занявшего более трёх месяцев, экспедиция не столкнулась ни с одной бурей, очевидно, поэтому Магеллан назвал океан Тихим. Первая детализированная карта Тихого океана была опубликована Ортелием в 1589 году. В результате экспедиции 1642-1644 годов под командованием Тасмана было доказано, что Австралия является отдельным материком.

Активное исследование океана началось в XVIII веке. Ведущие государства Европы начали посылать в Тихий океан научно-исследовательские экспедиции, возглавляемые мореплавателями: англичанином Джеймсом Куком (исследование Австралии и Новой Зеландии, открытие многих островов, в том числе Гавайев), французами Луи Антуаном Бугенвилем (исследование островов Океании) и Жаном-Франсуа Лаперузом, итальянцем Алессандро Маласпина (картографировал всё западное побережье Южной и Северной Америки от мыса Горн до залива Аляска). Северную часть океана исследовали русские землепроходцы С. И. Дежнёв (открытие пролива между Евразией и Северной Америкой), В. Беринг (исследование северных берегов океана) и А. И. Чириков (исследование северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии). За период с 1803 по 1864 годы русскими моряками было совершено 45 кругосветных и полукругосветных плаваний, в результате которых русский военный и коммерческий флот освоил морской путь из Балтийского моря в Тихий океан и попутно открыл несколько островов в океане. Во время кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева была открыта Антарктида и попутно 29 островов Южного океана.

С 1872 по 1876 годы проходила первая научная океаническая экспедиция на английском парусно-паровом корвете «Челленджер», были получены новые данные о составе вод океана, о растительном и животном мирах, о рельефе дна и грунтах, составлена первая карта глубин океана и собрана первая коллекция глубоководных животных. Кругосветная экспедиция на российском парусно-винтовом корвете «Витязь» 1886-1889 годов под руководством учёного-океанографа С. О. Макарова подробно исследовала северную часть Тихого океана. Результаты этой экспедиции и всех предшествующих русских и иностранных экспедиций, многих кругосветных путешествий Макаров тщательно изучил и впервые сделал вывод о круговом вращении и направлении против часовой стрелки поверхностных течений в Тихом океане. Результатом американской экспедиции 1883-1905 годов на судне «Альбатрос» были открытия новых видов живых организмов и закономерностей их развития. Большой вклад в исследование Тихого океана внесли германская экспедиция на судне «Планет» (1906-1907) и американская океанографическая экспедиция на немагнитной шхуне «Карнеги» (1928-1929) под руководством норвежца X. У. Свердрупа. В 1949 году было спущено на воду новое советское научно-исследовательское судно «Витязь» под флагом АН СССР. До 1979 года судно совершило 65 научных рейсов, в результате которых было закрыто множество «белых пятен» на картах подводного рельефа Тихого океана (в частности, измерена максимальная глубина в Марианской впадине). В это же время велись исследования экспедициями Великобритании — «Челленджер II» (1950-1952), Швеции — «Альбатрос III» (1947-1948), Дании — «Галатея» (1950-1952) и многих других, принёсшие много новых сведений о рельефе дна океана, донных отложениях, жизни в океане, физических характеристиках его вод. В рамках Международного геофизического года (1957-1958) международными силами (особенно США и СССР) были проведены исследования, в результате которых составлены новые батиметрические и морские навигационные карты Тихого океана. C 1968 года на американском судне «Гломар Челленджер» проводились регулярные глубоководные бурения, работы по перемещению водных масс на больших глубинах, биологические исследования. 23 января 1960 года совершено первое погружение человека на дно самой глубокой впадины Мирового океана — Марианской. На исследовательском батискафе «Триест» туда опустились лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар. 26 марта 2012 года американский режиссёр Джеймс Кэмерон на глубоководном аппарате «Deepsea Challenger» совершил первое одиночное и второе в истории погружение на дно Марианской впадины. Аппарат пробыл на дне впадины около шести часов, в течение которых были собраны образцы подводного грунта, растений и живых организмов. Отснятые Кэмероном кадры лягут в основу научно-документального фильма канала «National Geographic».

В 1966-1974 годах в свет вышла монография «Тихий океан» в 13 томах, изданная Институтом океанографии АН СССР. В 1973 году во Владивостоке был создан Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева, силами которого были проведены обширные исследования дальневосточных морей и открытого пространства Тихого океана. В последние десятилетия проводились многочисленные измерения океана с космических спутников. Результатом явился выпущенный в 1994 году Американским Национальным Центром геофизических данных батиметрический атлас океанов с разрешением карт 3-4 км и точностью глубины ±100 м.

Похожие:

| Предметом исследования является пастельный портрет XVIII века в России Россию таких мастеров, как И. Г. Шмидт и И. Барду. В отличие от остальных художников, прибегавших к пастели лишь время от времени,… |  | А. В. Шанин акустическая томография и акустический мониторинг мирового океана (8 часов) Общие представления об акустической томографии океана. Мезомасштабные и глобальные схемы томографии и мониторинга океана. Океанологические… |

| Советско-японское сотрудничество по морской геофизике г. Б. Удинцев, А. Ф, Береснев, А. М. Сагалевич Тихого океана, но также и взаимная помощь в усовершенствовании методов и средств исследований путем обмена опытом. Было предложено… |  | Рабочая программа дисциплины методы научного исследования Кореквизиты современные проблемы науки туристской индустрии, История и методология науки туристской индустрии |

| Программа дисциплины «Методологические основы научных исследований»(методология научного исследования) Данная дисциплина формирует базисные рамки науковедческого сознания научного исследователя и включается в комплекс других дисциплин,… |  | Занятие №1 Тема. Методология и методы научного познания. Общая характеристика методов психолого-педагогического исследования. Цель занятия Цель занятия: изучить специфику методологии научного познания; раскрыть взаимосвязь между методами научного познания и методами психолого… |

| Цель: дать оценку природных ресурсов Мирового океана, подвести к пониманию проблемы зависимости человечества в будущем от океана Учебная: развивать умение работать с картами, статистическими материалами, составлять систематизированную таблицу урока, готовить… |  | О 27-29 июня Химическая группа От Отделение общественных наук Академии Наук СССР устроило заседание памяти А. М. Горького. На заседает были заслушаны доклады проф…. |

| Ученые обсуждают новейшие проблемы математики Институт прикладной математики и информатики Российской академии наук. Сопредседателями оргкомитета явились: ректор мгу, акад. В…. |  | Общая характеристика научного стиля Цели и задачи научного стиля, условия его функционирования Фонетические, лексические, морфологические и синтаксические особенности научного стиля |

Разместите ссылку на наш сайт:

Занятия

Характеристика Тихого океана

Следует отметить, что Тихий океан входит в состав Мирового океана и занимает лидирующее место по площади, так как составляет 49,5% всей поверхности воды. В результате исследований было выявлено, что максимальная глубина составляет 11,023 км. Самая глубокая точка называется «Бездна Челленджера» (в честь научно-исследовательского судна, которое впервые зафиксировало глубину океана).

По территории Тихого океана разбросаны тысячи разнообразных островов. Именно в водах Великого океана находятся самые большие острова, среди которых Новая Гвинея и Калимантан, а также Большие Зондские острова.

История освоения и изучения Тихого океана

Осваивать Тихий океан люди начали еще в древние времена, так как по нему проходили важнейшие транспортные пути. Активно пользовались природными ресурсами океана племена инков и алеутов, малайцев и полинезийцев, японцев, а также других народов и народностей. Первыми европейцами, которые исследовали океан, были Васко Нуньес и Ф. Магеллан. Члены их экспедиций делали очертания береговых линий островов, полуостровов, фиксировали сведения о ветрах и течениях, погодных изменениях. Также была записана некоторая информация о растительном и животном мире, но весьма фрагментарная. В дальнейшем натуралисты собирали для коллекций представителей флоры и фауны, чтобы потом их изучать.

Первооткрыватель конкистадор Нуньес де Бальбоа занялся изучением вод Тихого океана в 1513 году. Открыть невиданное ранее место он смог благодаря путешествию через Панамский перешеек. Так как экспедиция вышла к водам океана в заливе, расположенном на юге, Бальбоа дал название океану «Южное море». После него в открытый океан вышел Магеллан. И потому как прошел он все испытания ровно за три месяца и двадцать дней (в прекрасных погодных условиях), путешественник дал название океану «Тихий».

Чуть позже, а именно, в 1753 году географ по имени Бюаш предложил назвать океан Великим, но всем уже давно полюбилось название «Тихий океан» и данное предложение не получило всеобщего признания. До начала девятнадцатого столетия океан называли «Тихое море», «Восточный океан» и т.д.

Экспедиции Крузенштерна, О. Коцебу, Э. Ленца и других мореплавателей осваивали океан, собирали различные сведения, измеряли температуру воды и изучали ее свойства, проводили исследования под водой. К концу девятнадцатого века и в двадцатом изучение океана стало приобретать комплексный характер. Были организованы специальные береговые станции и проведены океанологические экспедиции, целью которых было собрать информацию о различных особенностях океана:

- физических;

- геологических;

- химических;

- биологических.

Экспедиция Челленджер

Комплексное изучение вод Тихого океана началось в период исследования английской экспедицией (в конце восемнадцатого века) на знаменитом судне «Челленджер». В этот период ученые изучали рельеф дна и особенности Тихого океана. Это было крайне необходимо для того, чтобы осуществить прокладку подводного телеграфного кабеля. В результате многочисленных экспедиций были выявлены поднятия и углубления, уникальные подводные хребты, котловины и желоба, донные отложения и прочие особенности. Наличие данных помогло составить всевозможные карты, характеризующие рельеф дна.

Чуть позже с помощью сейсмографа удалось выявить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Важнейшим направлением изучения океана являются исследования системы желобов. Численность видов подводной флоры и фауны настолько огромна, что не удается установить даже ее приблизительное количество. Несмотря на то, что освоение океана длится с незапамятных времен, люди накопили массу сведений о данной акватории, но еще так много неизведанного находится под водой Тихого океана, поэтому исследования продолжаются по сей день.

В силу стремительности и неравновесности процессов самоускоряющегося роста и его внезапного прекращения при демографическом переходе будут нарушаться те длительные, создававшиеся веками исторического процесса, связи не только на уровне человека, личности и общества, но и на более высоком уровне стран и государств, в масштабах мировой истории. Иными словами, в мире сейчас скорее будут главенствовать центробежные силы, а не центростремительные, организующие и самоорганизующие факторы как тенденции глобального развития [7].

Рис. 2.1. Рост численности населения [7].

2.1. Этапы: предпосылки, уровень технологий, география исследования и хронология исследования

История исследования Тихого океана делится на 7 периодов: от древних плаваний до 1749 г., с 1749 г. до 1873 г., с 1873 г. по 1939 г, с 1939-го г. до 1973, с 1973-го г. до 1984-го г., с 1984-го г. до 1998 и, наконец, с 1998 г. до 2012-го.

Начались исследования Тихого океана советскими экспедициями на судах «Витязь» (1949), «А. И. Воейков» (с 1959), «Ю. М. Шокальский» (1960), «Академик Сергей Королев» (1970), на которых впервые стал проводиться широкий комплекс геофизических исследований, направленных на изучение гидросферы и высоких слоев атмосферы. Одновременно велись исследования экспедициями США на судах «Horizon» (Хорайзн) (1946), «Hew М. Smith» (Хью М. Смит) (1950), «Spenser F. Berd» (Спенсер Ф. Бэрд) (1946) и других, Великобритании — «Challenger II» (Челленджер II) (1950-52), Швеции — «Albatros III» (Альбатрос III) (1947-48), Дании — «Galatea» (Галатея) (1950-52) и многие другие.

Особое значение имели наблюдения по плану «Norpac» (Норпак) (август 1955) и «Ecvapac» (Эквапак) (в последующие годы), по программе Международного геофизического года (МГГ) и Международного геофизического сотрудничества (с 1957), а также по программе Международных исследований Куросио и прилегающих районов (с 1965). Выполнение этих программ позволило объединить и синхронизировать работу большого числа экспедиционных судов различных стран. Наибольшую активность в изучении подводного рельефа Тихого океана в период Международного геофизического года проявили США (экспедиции на судах «Спенсер Ф. Бэрд», «Хорайзн», «Вима», «Атка», «Глейшер» и другие) и Советский Союз (наиболее важные результаты были получены в экспедициях на «Витязе» и «Оби»). Материалы, собранные в период МГГ, дали возможность составления новых батиметрических и морских навигационных карт Тихого океана. Большую ценность представляют также работы по глубоководному бурению, проводимые с 1968 на американском судне «Гломар Челленджер», работы о перемещениях водных масс на больших глубинах, биологические исследования [22].

Рис. 2.2. Регионы исследования Тихого океана в различные годы [сост. автором по 23].

2.1. Этапы: предпосылки, уровень технологий, география исследования и хронология исследования

История исследования Тихого океана делится на 7 периодов: от древних плаваний до 1749 г., с 1749 г. до 1873 г., с 1873 г. по 1939 г, с 1939-го г. до 1973, с 1973-го г. до 1984-го г., с 1984-го г. до 1998 и, наконец, с 1998 г. до 2012-го.

Начались исследования Тихого океана советскими экспедициями на судах «Витязь» (1949), «А. И. Воейков» (с 1959), «Ю. М. Шокальский» (1960), «Академик Сергей Королев» (1970), на которых впервые стал проводиться широкий комплекс геофизических исследований, направленных на изучение гидросферы и высоких слоев атмосферы. Одновременно велись исследования экспедициями США на судах «Horizon» (Хорайзн) (1946), «Hew М. Smith» (Хью М. Смит) (1950), «Spenser F. Berd» (Спенсер Ф. Бэрд) (1946) и других, Великобритании — «Challenger II» (Челленджер II) (1950-52), Швеции — «Albatros III» (Альбатрос III) (1947-48), Дании — «Galatea» (Галатея) (1950-52) и многие другие.

Особое значение имели наблюдения по плану «Norpac» (Норпак) (август 1955) и «Ecvapac» (Эквапак) (в последующие годы), по программе Международного геофизического года (МГГ) и Международного геофизического сотрудничества (с 1957), а также по программе Международных исследований Куросио и прилегающих районов (с 1965). Выполнение этих программ позволило объединить и синхронизировать работу большого числа экспедиционных судов различных стран. Наибольшую активность в изучении подводного рельефа Тихого океана в период Международного геофизического года проявили США (экспедиции на судах «Спенсер Ф. Бэрд», «Хорайзн», «Вима», «Атка», «Глейшер» и другие) и Советский Союз (наиболее важные результаты были получены в экспедициях на «Витязе» и «Оби»). Материалы, собранные в период МГГ, дали возможность составления новых батиметрических и морских навигационных карт Тихого океана. Большую ценность представляют также работы по глубоководному бурению, проводимые с 1968 на американском судне «Гломар Челленджер», работы о перемещениях водных масс на больших глубинах, биологические исследования [22].

Рис. 2.2. Регионы исследования Тихого океана в различные годы [сост. автором по 23].

2.2. Ключевые направления, цели исследования регионов Тихого океана различными государствами

До 1749-го года направлениями исследований были, главным образом, освоение морских путей, торговля с другими народами, а также создание колоний.

С 1789-го по 1873 гг. год проводились специализированное изучение поверхностных вод океана.

С 1873-го по 1939 гг. проводились исследования с целью промыслового изыскания.

С 1939-го по 1973 гг. создаются сети маршрутных сетей.

С 1973 по 1984 гг. создаются сети стационарных наблюдений со спутниковым контролем.

С 1984-го до 1998 гг. происходит систематизация накопленных знаний.

С 1998 по 2012 гг. комплексное изучение, интегрирование всех знаний.

Направлениями современных исследований Тихого океана будут являться следующие: региональная тектоника, геология, геофизика и геохимия морского дна, гидротермальные системы, физические свойства поверхности океана и коммерческая эксплуатация ложа океана.

Источник