- Кто открыл Атлантический океан?

- Кто открыл Атлантический океан?

- Знаменитые исследователи мирового океана

- Общая информация

- Исследователи Тихого океана

- Изучение Индийских вод

- Воды Атлантики

- Северный Ледовитый

- GEO-знания

- География материков и океанов (7 класс)

- Атлантический океан. История исследования

- История открытия и исследование Атлантического океана

- Древние исследователи Атлантики

- Эпоха Великих географических открытий

- Экспедиции XIX века

- Современные исследования

Кто открыл Атлантический океан?

Кто открыл Атлантический океан, Вы узнаете из этой статьи.

Кто открыл Атлантический океан?

Атлантический океан является вторым океаном на планете по величине. Площадь Атлантического океана составляет 91,6 млн. км². Около ¼ части припадает на внутриконтинентальные моря. Средняя соленость воды 35 ‰. Береговая линия сильно изрезанная на региональные акватории.

Отметим, что Атлантический океан на планете появился не сразу. Много миллион лет назад обе Америки, Европа, Африка и Антарктида представляли единый массив суши. На Земле последние 40 млн. лет происходил очень важный процесс — раскрытие океанского бассейна. Около 200 млн. лет назад образовалась Южная Атлантика. В меловом периоде произошло движение тектонических плит и расширение Атлантического океана, продолжающее сегодня со скоростью 2-3 см в год.

Побережье океана было заселено еще с древнейших времен. Историки считают, что финикийцы еще 4 000 лет до н.э. вели здесь торговлю с древними греками. Они (греки) в VI веке до н.э. на своих кораблях по океану достигали берегов Британии, Балтийского моря, Скандинавии. Однако эти письменные источники не считаются достоверными.

Известными исследователями и первооткрывателями акватории Атлантического океана являются викинги. В X-XI веках они переплыли Атлантику, достигли побережья Северной Америки (полуостров Лабрадор), открыли Гренландию.

Более интенсивное освоение Атлантики началось в XV веке. Так, португальцы изучили африканское западное побережье. В 1488 году португалец Бартоломеу Диаш возглавил экспедицию, которая обошла материк с юга по водам Атлантики. В 1492 году Христофор Колумб, пытаясь найти короткий путь в Индию, пересек Атлантический океан с востока на запад.

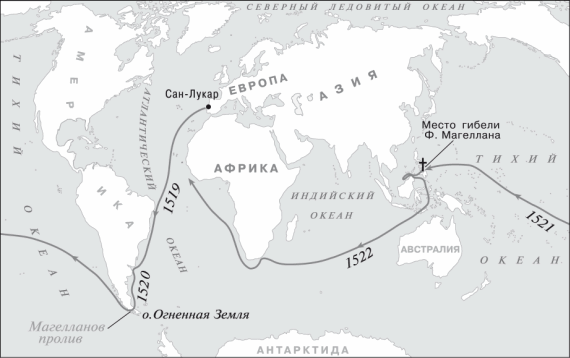

Мореходство в акватории океана сильно возросла. За два месяца в 1519 году его пересекли кораблями Фернана Магеллана в первой кругосветной экспедиции. В XVI-XVII веках измерили расстояние между западным и восточным побережьями Атлантического океана, открыты и описаны течения, определены глубины. В 1529 году в Испании издали первую батиметрическую карту океана.

С XIX века в Атлантическом океане работают специальные экспедиции для океанографических исследований американскими, британскими и немецкими учеными.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали, кто открыл Атлантический океан.

Источник

Знаменитые исследователи мирового океана

Мировым океаном называют воды, окружающие материки и острова. В понятие входит Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый, а с 2000 года также Южный океан, вычлененный из части трех соседних водоемов по 60-й параллели. Исследователями мирового океана в разное время были различные народы, но каждый из них внес свой вклад в науку, в том числе географию.

Общая информация

Первыми исследователями были мореплаватели: финикийские купеческие экспедиции и драккары викингов бороздили просторы Атлантики в доколумбовскую эпоху, но, к сожалению, в истории не сохранились имена многих первопроходцев тех времен. В конце XV века в Европе началась эпоха Великих географических открытий, во время которых на примитивных картах появились очертания неизвестных ранее объектов.

Вплоть до XIX века мировой океан изучался поверхностно и ограничивался описанием и нанесением на карты новых материков и островов. Во время антарктической экспедиции 1830−40 гг. шотландцу Джеймсу Россу впервые удалось сделать измерения океанских глубин. Позже благодаря изобретению лота Брука американский морской офицер и океанолог Метью-Фонтейн Мори, прозванный «следопытом моря», в середине XIX в. составил первую батиметрическую карту северной Атлантики.

В 1872 г. снаряжена первая научная океанографическая экспедиция на корвете «Челленджер» («Бросающий вызов»), занявшая три с половиной года. За время экспедиции участники «Челленджера» делали пробы грунта со дна мирового океана и замеряли его глубины. В том числе англичанам удалось сделать первые замеры самой глубокой точки Марианской впадины — бездны Челленджера, названной так в честь экспедиции. Материалы экспедиции обрабатывали 70 ученых в течение 20 лет, результатом их работы стало 50 томов океанических исследований.

В 40-е годы ХХ в. изобретение акваланга позволило человеку погружаться под воду. Его придумали французские исследователи Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. В ХХ веке появились батискафы и батисферы — самоуправляемые судна, позволяющие опускаться на морские глубины. Во 2-й половине ХХ века с помощью метода эхолокации — отражению сигналов разной частоты — ученые составили подробные карты дна, открыли основные формы рельефа. В конце 70-х на орбиту Земли были запущены первые океанографические спутники, позволившие наблюдать за океаном из космоса.

Одним из наиболее известных океанологов XX в. был Жак-Ив Кусто, снявший множество научно-документальных фильмов о подводных глубинах. По его словам, однажды он увидел в магазине подводные очки, нырнул с ними и понял, что отныне вся его жизнь принадлежит океану.

Кроме акваланга, капитан Кусто изобрел водонепроницаемые камеры и осветительные приборы для подводной съемки, а также первую подводную телевизионную систему. Но даже новейшие разработки не позволили изведать многие тайны. Например, даже сейчас только около 5 процентов мирового океана изучено.

Исследователи Тихого океана

Первые европейцы, познакомившиеся с Тихим океаном, − Васко Нуньес и Фернандо Магеллан. Во время их путешествий были фрагментарно описаны очертания береговых линий, флора и фауна, климат, ветра и течения тихоокеанского бассейна.

Испанский конкистадор и колонизатор Васко Нуньес де Бальбао в 1513 году первым из европейцев пересек Панамский перешеек и достиг Тихого океана. Он назвал его «Южным морем». Несколькими годами позже в акваторию Тихого океана вышел португалец Фернандо Магеллан, осуществивший первое в мире кругосветное путешествие, в котором, к сожалению, и погиб. Из-за на удивление спокойной погоды в течение почти 4 месяцев плаванья путешественник назвал его «Тихим». Так название и вошло в историю. Позже океан предлагали называть «Великим», или «Восточным», но прижившееся определение «Тихого» не удалось искоренить.

В дальнейшем Тихий океан исследовали экспедиции Крузенштерна, Беллинсгаузена и других мореплавателей. К концу XIX века исследования обрели комплексный характер. Благодаря им были выявлены особенности ландшафта дна Тихого океана. Применение сейсмографа чуть позже позволило обнаружить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Изобретение аквалангов и батискафов позволило человечеству добраться до самых глубоких уголков океана, например до бездны Челленджера, расположенной в Марианской впадине. Впервые в нее спустились:

- американский лейтенант Дон Уолш;

- швейцарский океанолог Жак Пикар, сын изобретателя первого батискафа Огюста Пикара.

Совместная операция прошла 23 января 1960 года на батискафе «Триест». В 2012 г. сюда же (третьим в истории и первым в одиночку) погрузился знаменитый голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон, снявший научно-документальный фильм «Путешествие к центру Земли».

Изучение Индийских вод

Письменные свидетельства о путешествиях по Индийскому океану оставили португальцы Бартоломео Диаш и Васко да Гамма (они стали первыми европейцами, которым удалось достичь морским путем вод Индийского океана), арабский ученый Ибн Баттута, византиец Марок Поло, голландский купец Абель Тасман, открывший миру Австралию и Новую Зеландию, англичанин Джеймс Кук, русские мореплаватели Лазарев и Беллинсгаузен и многие другие.

Воды Индийского океана также не обошла вниманием первая экспедиция «Челленджера» в 1872—1876 гг. г., составившая первую карту его глубин и собравшая коллекцию глубоководных животных. В 1886—1889 свои исследования в бассейне Индийского океана вела российская кругосветная экспедиция под руководством Степанова Макарова на корабле «Витязь».

В последние годы измерение океана ведется с помощью космических спутников, по результатам которых были выпущены батиметрические атласы мирового океана с точностью глубины ±100 м. Поэтому изученность вод стало намного больше.

Воды Атлантики

Атлантический океан тесно связан с именами мореплавателей Бартоломео Диаша, Христофора Колумба, Джона Кабота, Фернандо Магеллана, Васко да Гамы, Америго Веспуччи.

В попытке найти морской путь в Индию генуэзец Христофор Колумб в 1492 г. открыл Америку, и хотя он до последнего считал, что приплыл по месту назначения, это не умаляет значения его путешествия. Позже другому известному путешественнику, флорентинцу Америго Веспуччи удалось доказать, что речь идет не об окраинных землях Азии, а о целом новом, неизвестном ранее континенте.

Освоение Атлантики продолжалось в XVI и XVII вв., значительно дополнившись в Новом времени трудами Джона Кука, Крузенштерна и многих других людей.

Северный Ледовитый

Долгое время Северный Ледовитый океан считался морем. Известен он был давно, но только в XIX веке благодаря трудам Нансена удалось доказать его статус океана — небольшого, но очень опасного.

Изучению Арктики посвятил жизнь голландский мореплаватель Виллем Баренц, в честь которого названо Баренцево море. Кстати, он тоже искал путь в Индию, только уже не со стороны Атлантики, а вдоль северного побережья Евразии. В 1648 году русский казак Семен Дежнёв нашел пролив между евразийским и североамериканским континентами, известный ныне как Берингов (пролив позже повторно открыл датчанин на российской службе Витус Беринг в 1728 г.).

Первооткрывателями моря Лаптевых в Северном Ледовитом океане стали двоюродные братья Харитон и Дмитрий, фамилия которых и дала название морю. С полярными исследованиями связано имя еще одного известного русского мореплавателя — Семена Челюскина, открывшего крайнюю точку Азии, названную в его честь.

Свою лепту в исследование океана вложили иностранные путешественники:

- Джон Дейвис;

- Мартин Фробишер;

- Роберт Байлот;

- Самюэль Хирн;

- Александр Маккензи.

Это люди, исследовавшие берега Канады и Гренландии.

Многие экспедиции отличались большим риском и часто вели к гибели. В американской Арктике трагически погибла экспедиция английского исследователя, контр-адмирала Джона Франклина, у берегов Новой Земли умер Виллем Баренц. Развитие авиации позволило использовать для исследования вертолеты, но и летчики часто находили здесь смерть. Так, в поисково-спасательной экспедиции в 1928 г. оборвалась жизнь знаменитого норвежского исследователя, первого человека, побывавшего на двух полюсах Земли, Руаля Амундсена.

Позже на дрейфующих льдинах удалось установить научные станции, позволившие лучше изучить рельеф океанского дна.

Тем не менее, несмотря на старания ученых, только 3−7 процентов океана изучено. В 2018 году ученые искали новую самую большую глубину, хотя на данный момент ею все же считается Марианский желоб.

Источник

GEO-знания

География материков и океанов (7 класс)

Атлантический океан. История исследования

Первый этап (до начала XV ст.)

- 4000 лет до н.э. – VI в. н.э. — Финикийцы ведут активную торговлю в Средиземном море, выплывают к берегам Британских островов, огибают Африку.

- VI в. н.э. — Греки совершают плавания к побережью Британских островов, Скандинавии, Балтии, Западной Африки. Первые океанологические исследования

- IX-XI в. — Викинги совершают путешествия к Исландии, Гренландии, Северной Америке. Многократно пересекали Атлантику.

Второй этап (начало XV – середина XVII ст.)

- Конец XV в. — Б. Диаш, Васко да Гама Наносят на карту западное побережье Африки до мыса Доброй Надежды.

- Конец XV в. — Х. Колумб с помощью пассатов, западных ветров и течений многократно пересекает Атлантику.

- 1519 г. — Ф. Магеллан Достигает южных частей океана, наносит на карту Магелланов пролив, часть о. Огненная Земля.

- 1529 г. – Испанцы. Создана первая батиметрическая (подводного рельефа) карта с обозначением мелководья, рифов.

- 1578 г. — Френсис Дрейк Наносит на карту пролив между Южной Америкой и Антарктидой (пролив Дрейка)

Третий этап (XIX ст. – настоящее время)

- 1848 г. — М. Матье-Фонтэн Создает карту ветров и течений

- 1872-1938 гг. — Англичане, россияне, немцы. Первые океанографические экспедиции на суднах «Челленджер» и «Дисквавери», «Витязь», «Метеор»

- 1938 г. – настоящее время «Команда Кусто» (французы) Активное изучение подводного мира всего Мирового океана.

Тихий океан. Органический мир, Атлантический океан. Рельеф и природные ресурсы, экологические проблемы геологическое строение

Источник

История открытия и исследование Атлантического океана

Для большинства народов Европы и Африки изучение Атлантического океана, его береговой линии, ветров, течений и других особенностей стало жизненной необходимостью. Исследования начались несколько тысячелетий назад и продолжаются по сей день, но Атлантика до сих пор не раскрыла всех своих тайн.

Древние исследователи Атлантики

В известной нам истории древнейшими мореплавателями, обратившими свои взгляды к пучинам Атлантического океана, стали мореходы торговой республики Финикия, Древнеегипетского царства и острова Крит. У этих народов почти три тысячи лет назад уже были навыки изготовления кораблей, способных обогнуть Африканский континент.

Информация, по крупицам собранная мореплавателями, дошла до наших дней благодаря трудам древнегреческих, а затем и древнеримских авторов. Античные путешественники тоже занимались исследованиями морей. Так, в четвёртом столетии до н.э. некий Пифей Массалийский совершил плавание в северные воды Атлантики, где измерил высоту приливов и отливов. Спустя четыре с лишним столетия на основании этих записей Плиний Старший высказал предположение о связи приливных циклов с лунными фазами. Другие античные авторы излагали достаточно подробные сведения о географических особенностях северо-западной части океана, составляли подробные карты с обозначением глубин и течений.

Первым европейцем, которому удалось пересечь Атлантику, был норманн Эрик Рыжий, который в Х веке н.э. на своём корабле достиг берегов острова Ньюфаундленд, а затем посетил побережье Североамериканского континента.

Эпоха Великих географических открытий

Этот период исследований Атлантики начался с путешествия Христофора Колумба к берегам Американского материка. В течение трёх столетий сокровищница науки непрерывно пополнялась всё новыми и более подробными сведениями об Атлантическом океане.

Мореплаватели измерили скорость Северного экваториального течения, определили расстояние до берегов Америки и глубины у побережья самых крупных островов Карибского бассейна. Были открыты Гольфстрим и Северное пассатное течение, а также течения у побережья Латинской Америки.

Картографы начали создавать карты, на которых обозначались рифы, мелководья, течения, банки и другие важные для мореплавателей подробности.

Экспедиции XIX века

В XIX столетии изучение Атлантического океана приобрело систематический характер. Ведущие морские державы отправляли исследовательские экспедиции для проведения океанографических исследований. Они включали замеры температуры и солёности морской воды, точные промеры глубин, составление карт донного рельефа, взятие проб морского грунта и т.д.

Огромный массив информации был собран членами британской экспедиции на корвете «Челленджер», продлившейся четыре года (1872-1876 гг). Спустя десять лет Российская империя отправила для изучения Атлантического океана корабль «Витязь», которым командовал адмирал С. Макаров.

Современные исследования

В ХХ веке работы по изучению Атлантики получили новый импульс. Были исследованы климатические особенности, собраны данные по атмосферным явлениям и изменениям погоды, проделана огромная работа по уточнению картографических данных. С началом космической эры учёные получили новые возможности по сбору и обработке данных. Получаемые сведения были направлены на решение практических задач – обеспечение безопасности трансатлантических перевозок, выявление запасов полезных ископаемых и других природных ресурсов, поиск косяков рыбы и т.д.

Сбор научных данных сегодня ведётся при помощи исследовательских судов, батискафов, аэрофотосъёмки и космических спутниковых наблюдений. Планомерная работа позволяет выявлять всё новые особенности и закономерности движения океанских вод. Так, в 1959 году советские исследователи на судне «Михаил Ломоносов» открыли новое экваториальное противотечение. В 1974 году учёные из разных стран участвовали в масштабном эксперименте, позволившем получить новые данные о тропическом поясе океана.

В настоящее время основное внимание уделяется изучению атмосферных процессов планетарного масштаба. Объединённые усилия учёных по программе ПИГАП позволили получить новые сведения о физико-химической природе процессов, протекающих в океанских глубинах до 1,5 км и в атмосфере над ними. Наблюдения, охватывающие площадь, равную 52 млн км 2 , позволили по-новому оценить роль тропических областей Атлантики в формировании климата нашей планеты и её теплового баланса.

Источник