Часть II. Гидрологический режим. 1. История исследовании и состояние океанологической изученности

Основным содержанием данной части монографии являются вопросы физической океанологии, поэтому мы ограничимся лишь краткой справкой о многовековой истории географических открытий и гидрографического описания Баренцева моря. Южное побережье моря ооваивалось русскими (поморами) и скандинавами еще с IX—XI вв., позже они достигали побережий Новой Земли и Шпицбергена [378]. В XVI в. плавания в Баренцево море стали совершать англичане (Уиллоуби, Ченслер, 1553) и голландцы. Наиболее важным для европейской науки было плавание В. Баренца в 1596—1597 гг., которое закончилось зимовкой на северо-западном побережье Навой Земли. В конце XVI — начале XVII вв. поморы освоили Мангазейский ход — морской путь в Обскую и Тазовскую губы вдоль южного побережья Баренцева моря

Последнее крупное географическое открытие на Баренцевом море было сделано в 1874 г. австровенгерской экспедицией под руководством Пайера и Вейпрехта на судне «Тегетгоф», которое было вынесено дрейфующими льдами к Земле ФранцаИосифа. Ранее существование этого архипелага было предсказано русскими географами Н. Г. Шиллингом (1865) и П. А. Кропоткиным (1871).

Значительный вклад в познание Баренцева моря внесли экспедиции Ф. И. Литке в 1821 — 1824 гг., в результате которых было описано западное побережье Новой Земли, получены сведения о некоторых гидрометеорологических характеристиках. Вместе с тем почти до конца XIX в. исследования Баренцева моря носили общегеографический характер, наблюдения в открытом море проводились эпизодически, выводы о гидрологических и ледовых условиях делались преимущественно по косвенным данным. Наиболее важные работы этого периода принадлежат А. Петерманну (1865, 1870) и А. Ф. Миддендорфу (1870, 1871), которые выявили и обосновали влияние Гольфстрима на гидрологический режим Баренцева моря.

Как известно, основы современной океанологии были заложены кругосветной экспедицией английского судна «Челленджер» в 1872—1876 гг., в которой впервые проводились в большом объеме комплексные физические, химические и биологические наблюдения во всей толще морских вод. На Баренцевом море систематическое изучение гидрологического режима было начато Мурманской научно-промысловой экспедицией под руководством Н. М. Книповича [273]. Первый экспедиционный рейс был проведен зимой 1898/99 г. на парусной шхуне «Помор». Далее, с весны 1899 по 1909 г., экспедиция работала на пароходе «Андрей Первозванный» — лервом в мире научно-промысловом судне, построенном специально для исследовательских целей.

В те же годы Международным советом по изучению морей были установлены единые методические основы океанографических съемок — наблюдения на стандартных горизонтах и стандартных разрезах. Начиная с 1901 г. проводятся наблюдения на Кольском разрезе Баренцева моря. По ним создан уникальный массив гидрологических данных, нашедший широкое применение в морской климатологии, гидрометеорологическом и промысловом прогнозировании

В дореволюционный период океанологические исследования проводились также Мурманской биологической станцией, окторая в 1899 г. была переведена с Соловецких островов в Екатерининскую гавань Кольского залива. В 1907 г. станция получила исследовательское судно — яхту «Александр Ковалевский». Сведения о гидрологических условиях северной части моря впервые были получены в 1901 г. в результате плавания ледокола «Ермак» под командованием адмирала С. О. Макарова.

Наиболее крупное научное обобщение океанологических данных, собранных в этот период, было сделано Н. М. Книповичем в его фундаментальной работе «Основы гидрологии Европейского Ледовитого океана» [175]. Географическое название «Европейский Ледовитый океан» относилось автором только к Белому и Баренцеву морям, последнее в свою очередь подразделялось на Мурманское (к юго-востоку от линии Варде — пр. Маточкин Шар) и собственно Баренцево. Н. М. Книповичем установлено ветвление течений системы Гольфстрима и их распространение на глубинных горизонтах, выявлены закономерности годового хода температуры воды на поверхности и глубинах, исследовано пространственно-временное распределение солености и гидрохимических элементов, дана характеристика ледовых условий.

Советский период истории исследований Баренцева моря начался с организации в 1920 г. Северной научно-промысловой экспедиции при научнотехническом отделе ВСНХ. Мурманская биологическая станция, получившая статус отряда этой экспедиции, в 1921 г. возобновила наблюдения на Кольском разрезе. Северная экспедиция в 1925 г. была преобразована в Институт по изучению Севера (с 1930 г. — Всесоюзный Арктический институт, с 1958 г. — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт).

Этапным событием для всей советской океанологии стало создание Плавморнина — плавучего морского научно-исследовательского института. Декрет о его учреждении был подписан В. И. Лениным 10 марта 1921 г. В составе института предусматривались биологическое, гидрологическое, метеорологическое и геолого-минералогическое отделения, районом деятельности был определен Северный Ледовитый океан с его морями и устьями рек, островами и прилегающими к нему побережьями. Работы института были начаты на ледокольном пароходе «Малыгин», первый рейс в Баренцево и Карское моря состоялся в августе— сентябре 1921 г. под руководством И. И. Месяцева. В 1921—1922 гг. силами сотрудников института было достроено и оборудовано экспедиционное судно «Персей», которое внесло исключительно большой вклад в океанологические исследования Баренцева моря.

В экспедиционных рейсах «Персея» ‘в 20-е годы, наряду с И. И. Месяцевым, принимали участие В. В. Шулейкин, М. В. Кленова, В. Г. Богоров, А. Д. Добровольский и другие основоположники современной советской океанологии. Наиболее важные научные результаты этого периода в области физики моря принадлежат Н. Н. Зубову. Его статья «Гидрологические работы Морского научного института в юго-западной части Баренцева моря летом 1928 г. на э/с «Персей», в которой рассмотрен ряд теоретических вопросов (применение динамического метода в расчетах течений, конвекция в море, образование промежуточных слоев), признана первой крупной отечественной работой по физической океанологии [162].

В 1929 г. Плааморнин был реорганизован в Государственный океанографический институт с базированием в г. Александровске (ныне г. Полярный), Мурманская биологическая станция стала его филиалом. Экспедиционный флот института пополнился судном «Николай Книпович», построенным в 1928 г. в Норвегии. Морские экспедиции стали круглогодичными (ранее Плааморнин базировался на замерзающий Архангельский порт). На этот период приходятся два выдающихся рейса «Николая Книповича» в высокие широты — плавание в районе к северо-востоку от Шпицбергена в 1930 г. и первый в истории мореплавания обход арх. Земля Франца-Иосифа с севера в 1932 г. Океанологические исследования 1932—1933 гг. проводились по программе Второго международного полярного года, который сопровождался значительным расширением сети полярных станций и началом транспортного освоения Северного морского пути.

В последующие годы прошло еще несколько реорганизаций научных учреждений, и были образованы институты, до настоящего времени активно участвующие в океанологических исследованиях Баренцева моря — Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) в 1934 г. и Мурманский морской биологический институт (ММБИ) в 1935 г. В проведение морских экспедиционных работ включилось также Мурманское управление гидрометслужбы (ныне — Мурманское территориальное управление по гидрометеорологии), образованное в 1938 г. Изучение Баренцева моря в 30-е годы проводилось по многим направлениям — строились крупномасштабные батиметрические карты и карты течений, продолжался сбор гидрологических и гидрохимических данных, обследовались северная часть моря и прилегающие к ней районы Северного Ледовитого океана (высокоширотная экспедиция 1935 г. на ледокольном пароходе «Садко»).

Развитие океанологических исследований приостановилось в годы Великой Отечественной войны. Экспедиционные работы в 1941 —1944 гг. резко сократились. ПИНРО был эвакуирован в Архангельск, многие специалисты призваны в армию. 10 июля 1941 г. у побережья п-ова Рыбачий при налете вражеских самолетов погиб «Персей», выполнивший к этому времени 90 научно-исследовательских рейсов.

Помимо прямого ущерба, нанесенного войной, на развитии исследований сказались и ее косвенные отрицательные последствия. Нарушилось международное сотрудничество в области океанологии, была прекращена или ограничена публикация материалов наблюдений и результатов исследований по многим элементам гидрометеорологического режима. Такое положение сохранилось и в послевоенные годы, когда обмен океанологической информацией резко сократился из-за возросшей международной напряженности.

Характеризуя послевоенный этап исследований Баренцева моря, нет необходимости детально останавливаться на организационных изменениях и отдельных морских экспедициях, так как их значение было уже не столь велико. Постепенно расширялся круг учреждений, участвующих в экспедиционных и научно-исследовательских работах (в 1972 г. в их число вошел Мурманский филиал Арктического и антарктического научно-исследовательского института — МФ ДАНИИ), пополнялся и обновлялся экспедиционный флот. Океанографические съемки моря приобрели плановый характер, появились новые виды наблюдений — авиационные, спутниковые. Океанологические исследования стали основываться не столько на анализе результатов отдельных экспедиций, сколько на обобщении данных многолетних наблюдений.

В послевоенный период научная школа, сформировавшаяся во времена Плавморннна и экспедиций «Персея» и «Николая Книповича», уже не была связана с Баренцевым морем. Ведущее положение баренщевоморских исследований в значительной степени утратилось. Это объясняется рядом объективных причин: повысилась роль теоретических исследований, проводимых ведущими институтами АН СССР, АН УССР и Госкомгидромета; расширились районы деятельности экспедиционного флота, к настоящему времени охватившие практически весь Мировой океан: был централизован сбор океанографических данных по всем морским акваториям. Региональные океанологические исследования в это время носили прикладной характер и преимущественно проводились с целью разработки новых методов морских гидрологических, промысловых и ледовых прогнозов, а также для составления различного рода справочных пособий по гидрометеорологическому режиму. В 50-е и 60-е годы были получены новые данные о гидрологических условиях и водных массах (М. М. Адров, Б. П. Кудло и др.), течениях (А. И. Танцюра, Ю. В. Суставов), ледовых условиях (А. А. Лебедев, Е. А. Собченко, Н. С. Уралов), ветровом волнении (В. Т. Жевноватый). Этому способствовало внедрение новых методов наблюдений. С начала 60-х годов в большом объеме проводились инструментальные наблюдения за волнением и измерения течений при помощи БПВ. В 1969 г. начаты регулярные авиационные ледотермические съемки Баренцева моря, в том же году впервые проведены экспериментальные исследования ледяного покрова с использованием радиолокационной системы «Торос».

На основе систематизированных данных наблюдений был подготовлен ряд научно-справочных пособий по гидрометеорологическому режиму Баренцева моря, которые широко используются в исследовательской работе и в практике гидрометобеспечения народного хозяйства. Среди них следует отметить комплексные атласы и справочники [21, 65—67, 181], пособия по температуре воды [126], ветровому волнению [302] и другим океанологическим характеристикам. Аналогичные сведения, но с меньшей детализацией, представлены на картах «Атласа океанов» [19] и «Атласа Арктики» [17]. Очерки гидрометеорологического режима Баренцева моря, не претендующие на полноту, но достаточные для общего представления о нем, включены в монографии [111, 129, 324, 349].

Результаты исследований этого периода относятся уже к современному состоянию изученности гидрологического режима и достаточно полно отражены в соответствующих разделах данной монографии. Достигнутый уровень знаний позволяет успешно решать многие научно-прикладные задачи. Вместе с тем следует признать, что на современном этапе региональная океанография Баренцева моря в определенной мере стала развиваться по экстенсивному пути. Расширение круга организаций и специалистов, участвующих в океанологических исследованиях, привело к ведомственной разобщенности, недостаточно координировались планы морских экспедииий и схемы океанографических съемок, новые средства наблюдений использовались малоэффективно. Возникло отставание в области численного моделирования циркуляции вод и термики моря, вероятностного описания гидрологического режима, а также по другим направлениям теоретической океанологии.

В последние годы были приняты меры по улучшению координации и повышению эффективности океанологических исследований. Важным шагом в этом направлении была разработка межведомственного проекта «Баренц» (см. Введение). В этом документе дана подробная характеристика экспедиционных средств, системы наблюдений и состояния изученности элементов гидрологического режима. В 1984—1985 гг. группой сотрудников МФ ААНИИ выполнена методическая работа по оптимизации системы наблюдений в Баренцевом море. Приведем ее содержание и результаты в кратком изложении.

В настоящее время научные и экспедиционные работы на Баренцевом море проводят уже упоминавшиеся выше Мурманский филиал ААНИИ, ММБИ АН СССР, ПИНРО, а также Мурманское и Северное территориальное управления по гидрометеорологии, управление «Севрыбпромразведка», ряд организаций Министерства обороны и Мингазпрома. Наиболее современными и специализированными судами располагает Мурманское управление: уникальным научно-исследовательским ледоколом «Отто Шмидт» (водоизмещение 3650 т, построен в 1979 г.), НИС «Профессор Молчанов» (2140 т, 1983 г.), НИСП «Всеволод Березкин» (ИЗО т, 1975 г.), НИС «Виктор Буйницкий» (930т, 1986 г.). К научно-исследовательским судам специальной постройки относится также НИ£ «Дальние Зеленцы» (1200 т), принадлежащее ММБИ, и ряд других. ПИНРО и «Севрыбпромразведка» используют для научно-исследовательских и научно-поисковых работ рыбопромысловые суда различных типов. В последние годы на шельфе Баренцева моря начали работу буровые суда, плавучие и самоподъемные буровые установки, располагающие большими возможностями для производства как стандартных, так и качественно новых видов наблюдений. Однако эти возможности пока мало используются из-за отсутствия службы поверки приборов, трудностей обработки и усвоения большого объема информации (например, о волнах, течениях), недостаточной заинтересованности производственных организаций в развитии многоцелевой системы наблюдений.

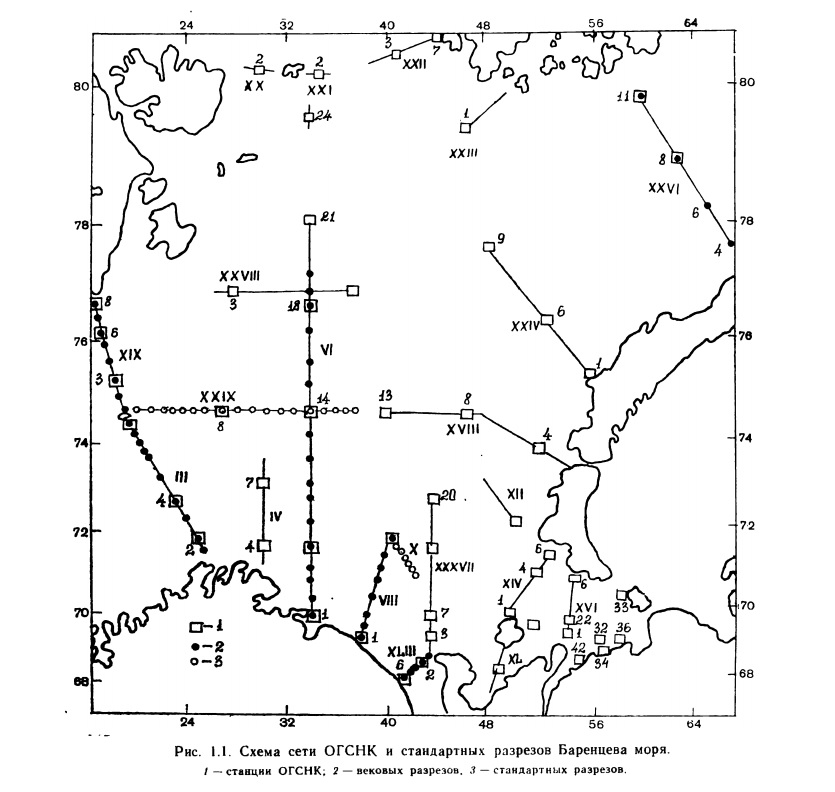

Основными формами сбора океанографической информации в море являются выполнение стандартных гидрологических разрезов и многосуточных станций, а также наблюдения на специализированных полигонах — ледовых, фронтальных, «опорных» (привязанных к районам нефтегазоносных структур) и др. Существующая сетка стандартных разрезов установлена в 1954 г. (рис. 1.1), в 1960 г. разрезы III, VI, VIII, XIX были определены как «вековые» с периодичностью наблюдений 4 раза в год, а на разрезе V I— ежемесячно. Впоследствии эта группа была дополнена разрезом м. Святой Нос — м. Канин Нос. В 1981 г. введена оптимизированная сеть станций наблюдения и контроля за состоянием загрязнения морских вод (ОГСНК), включающая 32 станции вековых и стандартных разрезов, расположенные сравнительно равномерно по акватории моря (рис. 1.1). Указанные разрезы и станции обязательны для Госкомгидромета, организации Минрыбхоза проводят также наблюдения по специальным сеткам и на эпизодических станциях в районах лова рыбы.

В результате многолетнего проведения океанографических съемок накоплен большой объем гидрологических данных по станциям стандартных и особенно вековых разрезов. Так, разрез VI повторен, начиная с 1900 г., почти 1000 раз, разрезы III и VIII — около 500. С другой стороны, северные и северо-восточные разрезы за весь период наблюдений выполнялись всего 10—20 раз, преимущественно в безледный период. Значительная часть акватории моря остается вне сетки разрезов.

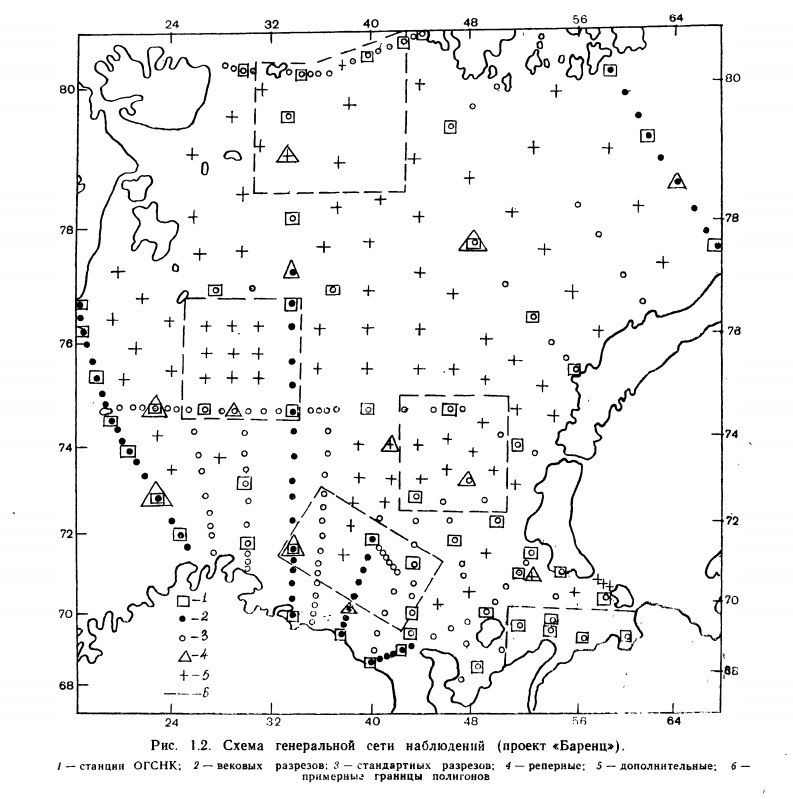

С целью оптимизации системы океанографических наблюдений на Баренцевом море специалистами МФ ДАНИИ разработана новая схема генеральной сети (рис. 1.2), предусматривающая, при сохранении вековых и стандартных разрезов, выполнение ряда дополнительных станций в малоизученных районах моря, а также постановку многосуточных станций для мониторинга изменчивости гидрологических полей в двенадцати постоянных точках. Схема предусматривает также выполнение наблюдений на пяти мезомасштабных полигонах, при выборе которых учитывались изменчивость гидрологических характеристик, интенсивность процессов обмена океан—атмосфера, годовой ход положения кромки льда. При этом были также приняты во внимание запросы организаций, ведущих поиск нефти и газа на юго-востоке Баренцева моря.

Предложенная оптимизированная сеть предусматривает продолжение уникальных по длительности рядов наблюдений на основных разрезах, позволяет восстанавливать гидрофизические поля в море с необходимой точностью и регулярно получать данные о разномасштабной изменчивости океанологических характеристик. Она признана всеми организациями, проводящими экспедиционные работы на Баренцевом море, и была использована при планировании межведомственных экспедиций «Барэкс-84» и «Барэкс-86».

По мере накопления материалов наблюдений возрастает значение стандартизации их обора и обработки, а также упорядочения хранения и перехода на безбумажную технологию. В 70-е годы начал формироваться банк гидрологических данных на машинных носителях по морям СССР, в том числе Баренцеву, во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидрометеорологической информации — Мировом центре данных (Обнинск). Позже было принято решение о создании регионального банка данных в Мурманске, так как при централизованном хранении информации нельзя обеспечить оперативное удовлетворение многочисленных запросов народнохозяйственных организаций и научных учреждений. В настоящее время (1987) эта работа проводится в Мурманском территориальном управлении по гидрометеорЪлогии, а для юго-восточной части моря — в Северном территориальном управлении (Архангельск)

Задача сбора и автоматизированной обработки данных удовлетворительно решена только для температуры воды, солености, плотности и гидрохимических характеристик. Точность описания режима этих элементов в основном зависит от плотности и дискретности наблюдений. На сходной методической основе проводятся сбор и обработка данных попутных судовых метеорологических наблюдений, включающих сведения о температуре поверхностного слоя моря и элементах волн (по визуальным определениям). Наблюдения береговых гидрометеорологических станций используются главным образом для изучения уроненного режима прибрежной зоны. Авиасъемки температуры поверхности моря и ледяного покрова проводятся в оперативных целях, но по мере накопления данных также могут послужить основой для получения режимных характеристик [206].

Измерения течений, волнения, уровней открытого моря, характеристик ледяного покрова проводятся в небольшом объеме, недостаточном для прямых режимных обобщений. Для описания режима этих элементов широко применяются расчетные методы, от самых простых, основанных на ветровых или барических коэффициентах, до численного моделирования процессов в море, атмосфере и ледяном покрове. Важнейшим источником исходных данных для таких расчетов является архив синоптических карт, позволяющий восстанавливать с удовлетворительным приближением поля ветра, температуры воздуха и других метеорологических элементов над морем за любой выбранный период времени в пределах нескольких последних десятилетий (в Мурманском территориальном управлении по гидрометеорологии синоптический архив начинается с 1947 г.).

Конечной целью исследований гидрометеорологического режима любого морского бассейна является наиболее полное вероятное описание процессов в море и атмосфере над ним. Сложившаяся система наблюдений во многих отношениях еще не удовлетворяет этому требованию. Не отрицая необходимости пополнения экспедиционного флота, расширения сети гидрометеорологических станций, внедрения новых приборов и методов измерений, следует иметь в виду, что развитие системы наблюдений не должно быть экстенсивным. Эффективность экспедиционных работ должна оцениваться не столько по количеству выполненных океанографических станций, сколько по точности восстановления гидрологических полей и последующего расчета режимных характеристик. Между тем нередки случаи, когда сбор и обработка данных наблюдений превращаются в самоцель, проводится вероятностный анализ многочисленных рядов или полей гидрометеорологических элементов, заканчивающийся тривиальными выводами. Многие недостатки региональных океанологических исследований вытекают из того, что авторы не планируют эксперименты, задавшись определенными гипотезами, а пытаются сделать максимально возможные обобщения и выводы на основе доступных им натурных данных.

Система наблюдений, предназначенная для научно-исследовательских целей, должна сочетать гибкость с преемственностью по отношению к существующим массивам данных. Внедрение новых методов наблюдений необходимо соотносить с возможностями усвоения получаемой информации в банках данных (так, например, при непрерывной регистрации ветрового волнения на стационарных платформах становится бессмысленным накопление архивных данных по форме таблиц стандартной обработки волнограмм). Большое значение имеет экономическое обоснование многоцелевой системы наблюдений, которая создается , усилиями организаций разных ведомств, заинтересованных в конкретных прикладных выходах, и в то же время должна обеспечить фундаментальность исследований гидрометеорологического режима моря.

Источник