Климатические изменения температуры поверхности и уровня Балтийского моря по данным дистанционного зондирования

С.А. Лебедев

Изменения климата на водосборном бассейне Балтийского моря и его акватории отражаются в изменении некоторых основных параметров состояния моря: уровня и температуры морской поверхности. Для исследования этих изменений использовались данные спутниковой альтиметрии и радиометрии, которые позволяют за продолжительный временной интервал (1993–2013 гг. и 1982–2013 гг. соответственно) провести анализ пространственно-временной изменчивости межгодовой скорости изменения этих параметров. Представленные результаты показали, что за соответствующие временные интервалы уровень моря рос со скоростью +0,33±0,07 см/год, а температура поверхности моря росла со скоростью +0,06±0,03 °С/год. При этом скорости изменения этих параметров на акватории моря неравномерна.

Ключевые слова: Балтийское море, изменения климата, температура поверхности моря, уровень моря, дистанционное зондирование, спутниковая радиометрия, спутниковая альтиметрия.

1. Введение

Балтийское море имеет важное военно-стратегическое и народнохозяйственное (рыбный промысел, судоходство, добыча на шельфе и транспортировка нефти и газа, курортные зоны и т.д.) значение. Характерными особенностями Балтийского моря являются ограниченный водообмен с Северным морем, пониженная по сравнению с океаном соленость (7–8‰ в верхнем слое и 10–18,5‰ в придонном слое (Залогин, Косарев, 1999)) и тот факт, что его водный баланс в значительной степени определяется стоком рек. Это делает Балтийское море чрезвычайно чувствительными как к изменениям регионального климата, так и к антропогенному воздействию. Следствием климатических изменений являются изменения основных гидрологических и метеорологических параметров (температуры воздуха, скорости и направления ветра, стока впадающих в море рек и осадков/испарения с поверхности, начала образования и продолжительности ледяного покрова, высоты ветровых волн, скорости течений и т.д.), особенно температуры поверхности моря и его уровня.

Балтийское море является внутриконтинентальным шельфовым бассейном Атлантического океана. Оно омывает берега девяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. На западе граница Балтийского моря проходит по линии мыс Скаген (северная оконечность п-ва Ютландия) — юго-западная оконечность о. Черн (севернее Гетеборга). Связь Балтийского моря с Атлантическим океаном осуществляется через Северное море, проливы Скагеррак, Каттегат и Датские проливы (Большой и Малый Бельт, Эресунн (Зунд) и Фемарн-Бельт) (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

В современных границах Балтийское море имеет площадь 419 тыс. км2, объем 21,5 км3 (включая Каттегат). Оно имеет среднюю глубину 51 м. Наибольшая глубина — 470 м — находится в Ландсортской котловине между Стокгольмом и о-вом Готланд. Датские проливы имеют небольшие глубины: Зунд 7–15 м, Большой Бельт 10–25 м, Малый Бельт 10–35 м. Мелководность проливов, а следовательно, затрудненный водообмен между Балтийским и Северным морями оказывают влияние на гидрологические условия моря (Добровольский, Залогин, 1982).

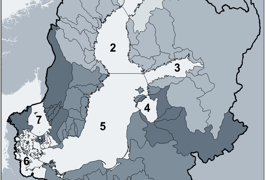

Своеобразная конфигурация моря обусловливает его значительную протяженность с севера на юг (более 1500 км) и с запада на восток (около 650 км), что создает различия климатических условий в разных районах моря и его водосборного бассейна, площадь которого более чем в четыре раза превышает площадь моря и составляет 1,745 тыс. км2 или около 17% площади европейского материка (рис. 1) (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992). Значительная протяженность водосборного бассейна с юга на север определяет большое разнообразие физико-географических условий в разных его частях: горы и леса в северо-западной части Скандинавского п-ва, обширные озера и леса на северо-востоке и сельскохозяйственные районы на юго-востоке. Различия климатических условий проявляются в различии величин основных гидрометеорологических параметров, характерных для каждого сезона.

Рис 1. Водосборный бассейн и районирование Балтийского моря:

1 – Ботнический залив, 2 – Ботническое море, 3 – Финский залив, 4 – Рижский залив,

5 – Центральная часть моря, 6 – Датские проливы и 7 – пролив Каттегат (http://www.grida.no/baltic/htmls/maps.htm).

В некоторых исследованиях области 1 и 2 объединяются в единый регион – Ботнический залив.

По гидродинамическому и гидрометеорологическому режимам Балтийское море можно разделить на несколько различных областей (рис. 1 ): 1 – Ботнический залив, 2 – Ботническое море, 3 – Финский залив, 4 – Рижский залив, 5 – Центральная часть моря, 6 – Датские проливы и 7 – пролив Каттегат (рис. 1). В некоторых исследованиях области 1 и 2 объединяются в единый регион – Ботнический залив.

В Балтийское море впадает около 250 крупных и малых рек. По средним многолетним данным они ежегодно вливают в море примерно 433 км3 воды, что соответствует 2,1% от общего объема моря. Наибольшее количество воды приносят за год Нева (83,5 км3). Висла (30,4 км3), Неман (20,8 км3), Даугава (19,7 км3) и некоторые другие реки. В связи с неравномерным расположением устьев балтийских рек на берегах моря речной сток неодинаков в его разных районах (Табл. 1). Больше половины материкового стока поступает в восточные районы моря (Добровольский, Залогин, 1982).

Площадь водосбора, км2

Центральная часть моря

Таблица 1. Характеристики водосбора и стока различных частей Балтийского моря по данным (Water balance of the Baltic Sea, 1986; Ehlin, 1981; Winterhalteretal., 1981; Добровольский, Залогин, 1982; Waterbalance…, 1986; Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992; Lepparanta, Myrberg, 2009).

Временная неравномерность речного стока проявляется в сезонных и межгодовых изменениях его величин. В юго-западной части Балтийского моря приток талых вод наступает уже в марте, а в центральной части Балтийского моря — в апреле. В Рижском заливе главный максимум стока наступает весной и небольшое повышение наблюдается осенью, в то время как Финский залив характеризуется самой высоким стоком талых вод в мае–июне. Ежегодный минимум стока речных вод наблюдается летом — в центральной части Балтийского моря, а осенью и зимой – в северных районах.

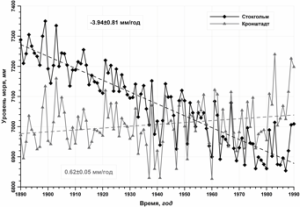

Различия в гидрологических режимов различных частей Балтийского моря наблюдаются в изменениях уровня моря как вдоль побережья, так и на акватории моря. Однако, на измерения уровня на уровенных постах, расположенных вдоль побережья моря и на островах, сильно влияют современные вертикальные движения земной коры (СВДЗК) (Костяной и др., 2012), которые имеют достаточные большие величины в данном регионе (рис. 2).

Рис. 2. Карта СВДЗК Фенноскандии в мм/год, полученных по модели NKG2005LU (Agren, Svensson, 2007). Точками обозначены положения гравитационных измерений.

Начиная с голоцена земная кора в регионе Балтийского моря поднимается. Величина СВДЗК составляет от 0 мм/год на юге до 9 мм/год в северной части Ботнического залива. В настоящее время эвстатическое повышение уровня моря, которое обусловлено изменениями общего объема воды в Мировом океане, составляет 2–3 мм / год (Малинин, Шевчук, 2008). По данным уровенных постов с учетом СВДЗК уровень Балтийского моря в Стокгольме падает со скоростью -3,94±0,81 мм/год (центральная часть моря), а в Кронштадте (Финский залив) растет со скоростью +0,62±0,05 мм/год (рис. 3). Без учета СВДЗК скорость роста уровня в этих пунктах соответственно составляет +1,51±0,32 и +1,63±0,13 мм/год (Lepparanta, Myrberg, 2009), что в 1,5–2 раза ниже тенденции роста уровня Мирового океана (IPCC, 2013). Этот факт говорит о том, что для исследования климатической изменчивости уровня как Мирового океана в целом, так и Балтийского моря в частности, следует использовать данные альтиметрических измерений с борта ИСЗ. Эти измерения проводятся относительно центра масс Земли, по этой причине СВДЗК на данные измерений с борта спутника не влияют.

Рис. 3. Временная изменчивость уровня Балтийского моря по данным уровенных постов Стокгольм и Кронштадт. Климатический тренд показан штриховой линией.

Температура воды Балтийского моря зимой и летом в отдельных частях также неодинакова, что обусловлено различиями климата, стоком речных вод, отепляющих верхние слои воды моря. Летом температура воды на поверхности близка к температуре воздуха, особенно в августе месяце, когда прогревание верхнего слоя достигает максимума. У восточного побережья температура воды в летние месяцы выше, чем у западного, на 2–3°C. Объясняется это относительно холодным течением из Ботнического залива и преобладающими западными ветрами, которые отгоняют прогретые воды от западного берега. Их замещают глубинные холодные воды (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

Зимой более охлажденными оказываются северные и восточные берега. Соответственно холоднее и воды этих частей моря; они подвергаются более раннему и интенсивному замерзанию. В северной части Ботнического залива уже в конце октября появляется лед, а к концу ноября она покрывается сплошным ледяным покровом. В конце ноября вдоль остальных берегов залива образуется береговой припай. Несколько позже им окаймляются Аландские о-ва, а во второй половине декабря между ними и материком образуется сплошная ледяная перемычка. В Финском заливе ледяной покров появляется в конце ноября, вначале в восточной части и у берегов. Нарастание ледяного покрова продолжается до начала марта. К этому времени значительная часть Финского и Ботнического заливов бывает покрыта неподвижным льдом толщиной до 60–100 см. Центральная часть моря свободна от льдов. Рижский залив замерзает в начале декабря на 80–90 дней. В особо суровые зимы даже датские проливы на 16–40 дней покрываются льдом. В апреле большая часть замерзающей площади освобождается от льда (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1992).

С середины прошлого столетия регион Балтийского моря испытывает постоянно возрастающий эффект изменения климата. По данным Международной группы по изменению климата (IPCC, 2013), к концу нынешнего столетия ожидается общее увеличение средней температуры воздуха от 3 до 4° С. Анализ изменений приповерхностной температуры воздуха над Балтийским регионом свидетельствует о быстром и значительном её росте с конца 80-х годов прошлого столетия по настоящее время. Температура воздуха выросла за период 1979–2011 гг. на 1,54°C и скорость ее роста составила +0,0466°С/год. Одновременно за исследуемый период увеличилось количество осадков над регионом Балтийского моря на 48 мм или 6% по отношению к 1979 г. (Костяной и др., 2014). Все эти изменения в первую очередь сказывают на изменении температурного и уровенного режима Балтийского моря.

2. Используемые данные и методика их обработки

Температура поверхности моря (ТПМ) – один из первых океанографических параметров, который начал измеряться с борта искусственных спутников Земли (ИСЗ). Она рассчитывается по данным о радиояркостной температуре, измеряемой ИК и СВЧ-радиометрами и по данным сканеров видимого диапазона, которые имеют дополнительный канал в ИК-диапазоне (Лаврова и др., 2011). Точность расчета температуры поверхности океана для различных типов радиометров представлена в Таблице 2.

Для исследования межгодовой изменчивости ТПМ использовались данные международного проекта GHRSST (GODAE High Resolution Sea Surface Temperature) — эксперимента по усвоению океанографических параметров GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment) (Donlon etal., 2007). Они представляют собой среднесуточные поля ТПМ, представленные на регулярной сетке с шагом 0,25° по широте и долготе и обработанные методом оптимальной интерполяции (Гандин, 1963; Гандин, Каган, 1976) начиная с сентября 1981 г. по настоящее время. Температура поверхности океана рассчитывалась по данным ИК-радиометров AVHRR и ATSR (начиная с июня 2002 г.) (Donlon etal., 2005). Межгодовая или климатическая изменчивость ТПМ рассчитывалась методом наименьших квадратов для каждого узла регулярной сетки.

Таблица 2. Основные типы датчиков измерения ТПО с борта ИСЗ (Лаврова и др., 2011; Лебедев, Шауро 2011).

Датчик

Ширина полосы обзора

(км)

Пространственное разрешение

(км)

Точность (°K)

Источник

Изменение уровня балтийского моря

Центр стратегических оценок и прогнозов

Автономная некоммерческая организация

Ученые подводят результаты исследований, которые помогут определить, как изменялся уровень Балтийского моря в связи с глобальным потеплением

Ждать ли поднятия уровня моря жителям Балтийского побережья? О результатах подводных исследований рассказывает Дмитрий Дорохов, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, начальник экспедиции на НИС «Академик Николай Страхов» и прибрежных экспедиций.

«Мы занимались изучением берегов, но не современных, а древних. Они позволяют заглянуть вглубь тех процессов, которые происходили ранее в ходе глобального изменения климата. Это важно не только для изучения истории развития моря, но и понимания, каким образом будут меняться берега в будущем.

Циклов потеплений и похолоданий было очень много за всю историю Земли. Последнее потепление, в ходе которого сформировалось Балтийское море, началось примерно 15 тыс. лет назад, после того как начал отступать Скандинавский ледник. За все это время возникали постоянные значительные колебания уровня моря, и до сих пор он продолжает расти», – указал Дмитрий Дорохов.

«В ходе экспедиции на НИС «Академик Николай Страхов», а затем с использованием маломерных судов мы провели серию исследований в районе мыса Таран. Это место уникально тем, что там, во-первых, происходит достаточно сильный размыв, так как мыс развернут навстречу господствующим ветрам, а во-вторых, на поверхность выходят древние коренные породы из очень плотного песчаника.

Мыс Таран. Фото: Д. Дорохов.

Надо сказать, что почти нигде на Балтике не сохранились древние береговые линии в таком хорошем состоянии. Поскольку уровень моря в большую часть периода поднимался довольно медленно, выработанные ранее уступы в относительно мягких породах разрушались под воздействием волн, а в северной части Балтики они не могли формироваться в твердых кристаллических породах. На мысе же Таран древние клифы сложены из твердого сцементированного песчаника, который только при длительном воздействии волн поддается размыву. Поэтому именно здесь они очень хорошо сохранились.

В принципе, колебания уровня моря достаточно хорошо изучены в различных частях Балтики, за исключением российского сектора, где существуют противоречивые данные.

Вода в древности была гораздо ниже, самый нижний уровень в юго-восточной части моря находился на отметке 55-60 м относительно современного. То есть часть той суши была затоплена в ходе потепления.

Работы по построению палеографических кривых, как правило, основываются на фиксации отдельных точек, своeобразных природных “артефактов”, которые подтверждали наличие морских условий в древности. Где-то эти точки находились под водой, где-то – на суше. Уровни приходится устанавливать по датировкам колонок осадков, по пням, которые оказываются под водой или на берегу, по торфам и так далее. По этим точкам впоследствии строили кривую изменения уровня, и понятно, что точность подобных реконструкций невелика.

В результате наших исследований удалось уточнить наиболее современную на данный момент кривую уровня юго-восточной части моря, но уже не по косвенным артефактам, а по «прямым уликам»: по глубине нахождения подошвы уступов.

Наиболее высокий уступ (высотой до 10 м), который расположен на подводном береговом склоне мыса Таран на расстоянии около 3-5 км от берега, был впервые исследован многолучевым эхолотом на НИС «Академик Николай Страхов». Его подошва находится на глубине около 30 м, что свидетельствует о долгом стоянии моря (порядка 4 тысяч лет) на этой отметке ниже современного уровня моря.

Когда мы начали интерпретировать данные, то увидели белые пятна и выходили дополнительно в море на маломерном флоте, чтобы дообследовать такие участки с помощью однолучевого эхолота. В итоге этот клиф сегодня можно изучать так, как будто он находится на суше: мы получили подробную цифровую модель рельефа, построили 3D-модель, – словом, клиф можно теперь увидеть своими глазами и изучать его геоморфологические характеристики по общепринятым методикам.

Сейчас много разговоров о поднятии уровня Мирового океана в связи с глобальным потеплением, но, как уже отмечалось, потепления и похолодания случались на нашей планете не раз. Мы проводили моделирование берегов в рамках одного из грантов РФФИ. Модель рассчитывалась на различный временной промежуток – на 100, 500 и 1000 лет. Она показала, что, даже если не учитывать природного замедления скорости поднятия уровня моря, ничего кардинально катастрофического не должно случиться.

На прогнозных картах через 100 лет наблюдаются наиболее уязвимые к подтоплению участки: основание Куршской косы и оконечность Балтийской (Вислинской) косы. Через 500 лет происходит прорыв морских вод через косы и увеличение площадей подтопления кос и некоторых участков суши. Такжe происходит прорыв морских вод в Приморскую бухту в районе п. Мечниково. Через 1000 лет наблюдается подтопление небольших участков к северу и северо-востоку Калининградского залива и южной части Куршского залива. Таких последствий можно избежать при своевременном принятии мер по защите наиболее уязвимых участков берега.

При этом все же существует одно «но»: процессы разрушения берегов будут усиливаться в ходе повышения уровня моря и увеличения количества штормов.

Чем это грозит? Тем, кто живет не прямо у берега моря, – практически ничем. Озаботиться, вероятно, придется владельцам тех особняков, которые были построены непосредственно у кромки моря. Причем не через 100-1000 лет, а значительно раньше.

Кардинальные изменения могут произойти в пределах нескольких десятилетий, потому что клифы, на которых стоят эти дома, будут продолжать вырабатываться, и верхняя кромка уступов неизбежно поползeт вниз. Проблема есть, и она не только на Балтике. Похожая ситуация, например, в Крыму. Но это уже другой вопрос, и им придется заниматься специалистам по берегозащите», – рeзюмировал окeанолог.

Источник