- Почему Индийский океан называют Индийским

- Индийский океан

- Содержание

- Этимология

- Физико-географическая характеристика

- Общие сведения

- Моря, заливы, острова

- История формирования океана

- Геологическое строение и рельеф дна

- Срединно-океанические хребты

- Африканский сегмент океана

- Индо-Австралийский сегмент океана

- Подводная окраина Австралийского материка

- Антарктический сегмент океана

- Донные отложения

- Климат

- Гидрологический режим

- Циркуляция поверхностных вод

- Температура, солёность воды

- Водные массы

- Флора и фауна

Почему Индийский океан называют Индийским

Когда Шелковый путь (изображенный красным на рисунке ниже) был заблокирован Османской империей, европейцы искали морской путь в Индию и Китай. К тому времени морская торговля в Южной Азии была очень хорошо налажена уже на протяжении нескольких тысячелетий. Маршрут, показанный синим цветом, был торговым путем специй. Британцы, французы, Португальцы и Испанцы соперничали в поисках нового пути, они хотели открыть морской путь в Индию из Европы.

К концу Средневековья большая часть королевских финансов была потрачена на строительство кораблей, чтобы найти морской путь в Индию. С шелковым путем и путем пряностей, заблокированными Jсманами в воронкообразном районе близ Тигра.

Индия наряду с некоторыми странами Юго-Восточной Азии является самым густонаселенным регионом в Индийском океане. По сути, это объединенный самый густонаселенный регион, преодолевающий Китай. Страны разделяют черту взаимосвязанной культуры с огромной дозой “индианки”. Этот регион называется Великая Индия. В то время Великая Индия была разделена на сотни отдельных царств. Европейцы широко называли этот регион Индией, поскольку он лежал по другую сторону реки Инд.

А что же сейчас –

- Большая Индия-самый густонаселенный регион, превосходящий Китай.

- Он имеет самую длинную границу вдоль Индийского океана.

- Этот регион в значительной степени доминировал в торговле в океане.

- К югу от этого региона нет суши, пока мы не достигнем Антарктиды.

- Наличие присутствия в Индийском океане имело первостепенное значение для европейцев, поскольку это был самый распространенный водоем в Великой Индии.

- Великая Индия была одним из самых богатых регионов на протяжении многих тысячелетий.

- Великая Индия в значительной степени подпитывала индустриальную цивилизацию (так что изобилие ресурсов, рынков и богатства можно себе представить).

Поскольку ни один другой регион никогда не доминировал над водным пространством Индийского океана, эта водная акватория была названа Индийским океаном.

Индийский океан граничит с Азией, Африкой, Австралией и Южным океаном (Антарктида). Это третий по величине океан в мире, занимающий площадь в 28 350 000 квадратных миль. Подсчитано, что объем Индийского океана составляет приблизительно 292 131 000 кубических миль. Древняя санскритская литература называет Индийский океан Ратнакара, что означает “создатель драгоценностей”. Индийский океан занимает 1/5 часть поверхности земли, соединяя 18 азиатских стран, 16 африканских стран и 57 островных групп. Индийский океан-самый теплый из океанов мира, и из-за своей температуры он имеет ограниченную способность поддерживать морскую жизнь.

Интересные Факты Об Индийском Океане:

- Во время “эры открытий” в 1500-х годах Индийский океан исследовали моряки, чтобы найти маршрут вокруг Африки. Это был уже важный торговый путь для торговли шелком.

- В начале 19-го века в Индийском океане в основном доминировала Великобритания, но вскоре доминировали Австралия и Индия, поскольку Британская империя пришла в упадок в этом регионе.

- Температура Индийского океана затрудняет рост фитопланктона в большинстве районов, который необходим в качестве источника пищи для поддержания жизни в океане. Это одна из главных причин ограниченности морских животных в Индийском океане по сравнению с другими мировыми океанами.

- Еще одна причина ограниченной морской жизни заключается в том, что в Индийском океане низкое содержание кислорода.

- Основными портами и гаванями Индийского океана являются Ричардс-Бей в Южной Африке, Мумбаи в Бомбее, Мельбурн в Австралии, Калькутта в Калькутте, Джакарта в Индонезии, Дурбан в Южной Африке, Коломбо в Шри-Ланке и Ченнаи в Мадрасе, Индия.

- Основными точками доступа к Индийскому океану являются Суэцкий канал в Египте, Малаккский пролив в Индонезии/Малайзии, Ормузский пролив в Иране-Омане и Баб-эль-Мандеб в Джибути-Йемене. Они также считаются самыми важными портами в мире.

- Подсчитано, что примерно 40% мировой нефти поступает из Индийского океана.

- Плато Кергелен – это континент вулканического происхождения, лежащий под поверхностью Индийского океана.

- Вода в Индийском океане испаряется с высокой скоростью из-за своей температуры.

- Окена получает приблизительно 6000 км речного стока от таких рек, как Брахмапутра и Ганг.

- Индийский океан подвергается воздействию различных источников загрязнения, включая загрязнение нефтью и судами, особенно в Красном море, Персидском заливе и Аравийском море.

- Муссоны обычно происходят в Индийском океане, производя большое количество дождя летом и много ветра зимой.

- Существует горный хребет длиной 5000 км, называемый девяносто восточным хребтом, который делит Индийский океан на восточную и Западную области.

- Тот факт, что Индийский океан не имеет выхода к морю к северу от Азии, делает его

Источник

Индийский океан

| Индийский океан | |

| |

| Площадь | 76 170 тыс. км² |

| Объём | 282 650 тыс. км³ |

| Наибольшая глубина | 7729 м |

| Средняя глубина | 3711 м |

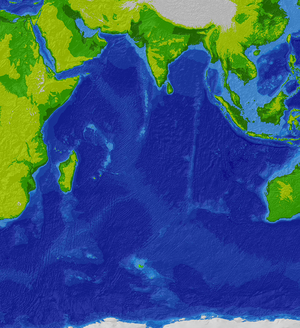

Инди́йский океа́н — третий по размеру океан Земли, покрывающий около 20 % её водной поверхности. Его площадь составляет 76,17 миллионов км², объём — 282,65 миллионов км³. Самая глубокая точка океана находится в Зондском жёлобе (7729 [1] м).

На севере омывает Азию, на западе — Африку, на востоке — Австралию; на юге граничит с Антарктидой. Граница с Атлантическим океаном проходит по 20° меридиану восточной долготы; с Тихим — по 146°55’ меридиану восточной долготы. Самая северная точка Индийского океана находится примерно на 30° северной широты в Персидском заливе. Ширина Индийского океана составляет приблизительно 10 000 км между южными точками Австралии и Африки.

Содержание

Этимология

Древние греки известную им западную часть океана с прилегающими морями и заливами называли Эритрейское море (др.-греч. Ἐρυθρά θάλασσα — Красное, а в старых русских источниках Чермное море). Постепенно это название стали относить только к ближайшему морю, а океан получает название по Индии, наиболее известной в то время своими богатствами стране на берегах океана. Так Александр Македонский в IV веке до н. э. называет его Индикон пелагос (др.-греч. Ἰνδικόν πέλαγος ) — «Индийское море». У арабов он известен как Бар-эль-Хинд (современное араб. المحيط الهندي — аль-му̣хӣ̣т аль-hиндий) — «Индийский океан». С XVI века утвердилось введённое римским учёным Плинием Старшим ещё в I веке название Океанус Индикус (лат. Oceanus Indicus ) — Индийский океан [2] .

Физико-географическая характеристика

| Океаны | Площадь поверхности воды, млн.км² | Объём, млн.км³ | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина океана, м |

|---|---|---|---|---|

| Атлантический | 91,66 | 329,66 | 3597 | жёлоб Пуэрто-Рико (8742) |

| Индийский | 76,17 | 282,65 | 3711 | Зондский жёлоб (7209) |

| Северный Ледовитый | 14,75 | 18,07 | 1225 | Гренландское море (5527) |

| Тихий | 178,68 | 710,36 | 3976 | Марианская впадина (11022) |

| Мировой | 361,26 | 1340,74 | 3711 | 11 022 |

Общие сведения

Индийский океан главным образом расположен к югу от тропика Рака между Евразией на севере, Африкой на западе, Австралией на востоке и Антарктидой на юге [4] . Граница с Атлантическим океаном проходит по меридиану мыса Игольный (20° в.д. до побережья Антарктиды (Земля Королевы Мод). Граница с Тихим океаном проходит: южнее Австралии — по восточной границе Бассова пролива до острова Тасмания, далее по меридиану 146°55’ в.д. до Антарктиды; севернее Австралии — между Андаманским морем и Малаккским проливом, далее по юго-западному берегу острова Суматра, Зондскому проливу, южному берегу острова Ява, южным границам морей Бали и Саву, северной границе Арафурского моря, юго-западным берегом Новой Гвинеи и западной границе Торресова пролива [5] . Иногда южную часть океана, с северной границей от 35° ю. ш. (по признаку циркуляции воды и атмосферы) до 60° ю. ш. (по характеру рельефа дна), относят к Южному океану, который официально не выделяется [6] .

Моря, заливы, острова

Площадь морей, заливов и проливов Индийского океана составляет 11,68 миллионов км² (15 % от общей площади океана), объём 26,84 миллионов км³ (9,5 %). Моря и основные заливы располагающиеся вдоль побережья океана (по часовой стрелке): Красное море, Аравийское море (Аденский залив, Оманский залив, Персидский залив), Лаккадивское море, Бенгальский залив, Андаманское море, Тиморское море, Арафурское море (залив Карпентария), Большой Австралийский залив, море Моусона, море Дейвиса, море Содружества, Море Космонавтов (последние четыре иногда относят к Южному океану) [3] .

История формирования океана

В раннеюрское время древний суперконтинент Гондвана начал раскалываться. В результате образовались Африка с Аравией, Индостан и Антарктида с Австралией. Процесс завершился на рубеже юрского и мелового периодов (140—130 миллионов лет назад), и начала образовываться молодая впадина современного Индийского океана. В меловой период дно океана разрасталось за счёт перемещения Индостана к северу и сокращения площади океанов Тихого и Тетиса. В позднемеловое время начался раскол единого Австрало-Антарктического материка. В это же время в результате образования новой рифтовой зоны Аравийская плита откололась от Африканской, и образовались Красное море и Аденский залив. В начале кайнозойской эры прекратилось разрастание Индийского океана в сторону Тихого, но продолжилось в сторону моря Тетис. В конце эоцена — начале олигоцена произошло столкновение Индостана с Азиатским континентом [7] .

Сегодня движение тектонических плит продолжается. Осью этого движения являются срединно-океанические рифтовые зоны Африканско-Антарктического хребта, Центрально-Индийского хребта и Австрало-Антарктического поднятия. Австралийская плита продолжает движение на север со скоростью 5—7 см в год. В том же направлении со скоростью 3—6 см в год продолжает движение Индийская плита. Аравийская плита движется на северо-восток со скоростью 1—3 см в год. От Африканской плиты продолжает откалываться Сомалийская плита по Восточно-Африканской рифтовой зоне, которая движется со скоростью 1—2 см в год в северо-восточном направлении [8] . 26 декабря 2004 года в Индийском океане у острова Симёлуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры (Индонезия), произошло самое крупное за всю историю наблюдений землетрясение магнитудой до 9,3. Причиной послужил сдвиг около 1200 км (по некоторым оценкам — 1600 км) земной коры на расстояние в 15 м вдоль зоны субдукции, в результате чего Индостанская плита сдвинулась под Бирманскую плиту. Землетрясение вызвало цунами, принёсшее громадные разрушения и огромное количество погибших (до 300 тысяч человек) [9] .

Геологическое строение и рельеф дна

Срединно-океанические хребты

Срединно-океанические хребты делят дно Индийского океана на три сектора: Африканский, Индо-Австралийский и Антарктический. Выделяются четыре срединно-океанических хребта: Западно-Индийский, Аравийско-Индийский, Центральноиндийский хребты и Австрало-Антарктическое поднятие. Западно-Индийский хребет расположен в юго-западной части океана. Для него характерны подводный вулканизм, сейсмичность, кора рифтогенального типа и рифтовая структура осевой зоны, его секут несколько океанических разломов субмеридионального простирания. В районе острова Родригес (Маскаренский архипелаг) существует так называемое тройное соединение, где система хребтов разделяется к северу на Аравийско-Индийский хребет и к юго-западу на Центральноиндийский хребет. Аравийско-Индийский хребет сложен из ультраосновных пород, выявлен ряд секущих разломов субмеридиального простирания, с которыми связаны очень глубокие впадины (океанические троги) с глубинами до 6,4 км. Северную часть хребта пересекает самый мощный разлом Оуэн, по которому северный отрезок хребта испытал смещение на 250 км к северу. Далее на запад рифтовая зона продолжается в Аденском заливе и на северо-северо-западе в Красном море. Здесь рифтовая зона сложена карбонатными отложениями с вулканическими пеплами. В рифтовой зоне Красного моря обнаружены толщи эвапоритов и металлоносных илов, связанные с мощными горячими (до 70 °C) и очень солёными (до 350 ‰) ювенильными водами [4] .

В юго-западном направлении от тройного соединения простирается Центральноиндийский хребет, имеющий хорошо выраженную рифтовую и фланговые зоны, заканчивающийся на юге вулканическим плато Амстердам с вулканическими островами Сен-Поль и Амстердам. От этого плато на восток-юго-восток простирается Австрало-Антарктическое поднятие, имеющее вид широкого, слаборасчленённого свода. В восточной части поднятие расчленено серией меридиональных разломов на ряд сегментов, смещенных относительно друг друга в меридиональном направлении [4] .

Африканский сегмент океана

Подводная окраина Африки имеет узкий шельф и чётко выраженный материковый склон с окраинными плато и материковым подножием. На юге Африканский континент образует выдвинутые на юг выступы: банку Агульяс, Мозамбикский и Мадагаскарский хребты, сложенные земной корой материкового типа. Материковое подножие образует расширяющийся к югу вдоль побережья Сомали и Кении наклонную равнину, которая продолжается в Мозамбикском проливе и окаймляет Мадагаскар с востока. По востоку сектора проходит Маскаренский хребет, в северной части которого находятся Сейшельские острова [4] .

Поверхность ложа океана в секторе, особенно вдоль срединно-океанических хребтов, расчленена многочисленными грядами и ложбинами, связанными с зонами разломов субмеридионального направления. Встречается много подводных вулканических гор, большинство из которых надстроено коралловыми надстройками в виде атоллов и подводных коралловых рифов. Между горными поднятиями находятся котловины ложа океана с холмистым и горным рельефом: Агульяс, Мозамбикская, Мадагаскарская, Маскаренская и Сомалийская. В Сомалийской и Маскаренской котловинах сформированы обширные плоские абиссальные равнины, куда поступает значительный объём терригенного и биогенного осадочного материала. В Мозамбикской котловине располагается подводная долина реки Замбези с системой конусов выноса [4] .

Индо-Австралийский сегмент океана

Индо-Австралийский сегмент занимает половину площади Индийского океана. На западе в меридиональном направлении проходит Мальдивский хребет, на вершинной поверхности которого расположены острова Лаккадивские, Мальдивские и Чагос. Хребет сложен корой континентального типа. Вдоль побережья Аравии и Индостана протянулись очень узкий шельф, узкий и крутой материковый склон и очень широкое материковое подножие, в основном образованное двумя гигантскими конусами выноса мутьевых потоков рек Инд и Ганг. Эти две реки выносят в океан по 400 миллионов тонн обломочного материала. Индский конус далеко выдвинут в пределы Аравийской котловины. И только южная часть этой котловины занята плоской асбиссальной равниной с отдельными подводными горами [4] [10] .

Почти точно по 90° в. д. на 4000 км с севера на юг протягивается глыбовый океанический Восточно-Индийский хребет. Между Мальдивским и Восточно-Индийским хребтами расположена Центральная котловина — самая крупная котловина Индийского океана. Её северную часть занимает Бенгальский конус выноса (от реки Ганг), к южной границе которого примыкает абиссальная равнина. В центральной части котловины расположен небольшой хребет Ланка и подводная гора Афанасия Никитина. К востоку от Восточно-Индийского хребта располагаются Кокосовая и Западно-Австралийская котловины, разделённые глыбовым субширотно ориентированным Кокосовым поднятием с островами Кокосовыми и Рождества. В северной части Кокосовой котловины имеется плоская абиссальная равнина. С юга она ограничена Западно-Австралийским поднятием, круто обрывающимся к югу и полого погружающимся под дно котловины к северу. С юга Западно-Австралийское поднятие ограничено крутым уступом, связанным с зоной разломов Диамантина. В зоне раломов сочетаются глубокие и узкие грабены (наиболее значительные — Обь и Диаматина) и многочисленные узкие горсты [4] .

Переходная область Индийского океана представлена Андаманским жёлобом и глубоководным Зондским жёлобом, к которому приурочена максимальная глубина Индийского океана (7209 м). Внешним хребтом Зондской островной дуги являются подводный Ментавайский хребет и его продолжение в виде Андаманских и Никобарских островов [4] .

Подводная окраина Австралийского материка

Северная часть австралийского континента окаймлена широким Сахульским шельфом со множеством коралловых построек. К югу этот шельф сужается и вновь расширяется у побережья южной Австралии. Материковый склон сложен краевыми плато (наиболее крупные из них — плато Эксмут и Натуралистов). В западной части Западно-Австралийской котловины располагаются поднятия Зенит, Кювье и другие, которые являются кусками континентальной структуры. Между южной подводной окраиной Австралии и Австрало-Антарктическим поднятием расположена небольшая Южно-Австралийская котловина, представляющая собой плоскую абиссальную равнину [4] .

Антарктический сегмент океана

Антарктический сегмент ограничен Западно-Индийским и Центральноиндийским хребтами, а с юга — берегами Антарктиды. Под воздействием тектонических и гляциологических факторов шельф Антарктиды переуглублён. Широкий материковый склон прорезают крупные и широкие каньоны, по которым осуществляется сток переохлаждённых вод с шельфа в абиссальные впадины. Материковое подножие Антарктиды отличается широкой и значительной (до 1,5 км) мощностью рыхлых отложений [4] .

Крупнейший выступ Антарктического материка — Кергеленское плато, а также вулканическое поднятие островов Принс-Эдуард и Крозе, которые делят Антарктический сектор на три котловины. На западе располагается Африканско-Антарктическая котловина, которая наполовину располагается в Атлантическом океане. Большая часть её дна — плоская абиссальная равнина. Расположенная севернее котловина Крозе отличается крупнохолмистым рельефом дна. Австрало-Антарктическая котловина, лежащая к востоку от Кергелена, в южной части занята плоской равниной, а в северной — абиссаотными холмами [4] .

Донные отложения

В Индийском океане преобладают известковые фораминиферово-кокколитовые отложения, занимающие более половины площади дна. Широкое развитие биогенных (в том числе коралловых) известковых отложений объясняется положением большой части Индийского океана в пределах тропических и экваториальных поясов, а также относительно небольшой глубиной океанических котловин. Многочисленные горные поднятия также благоприятны для образования известковых осадков. В глубоководных частях некоторых котловин (например, Центральной, Западно-Австралийской) залегают глубоководные красные глины. В экваториальном поясе характерны радиоляриевые илы. В южной холодной части океана, где условия для развития диатомовой флоры особенно благоприятны, представлены кремнистые диатомовые отложения. У антарктического берега отлагаются айсберговые осадки. На дне Индийского океана значительное распространение получили железомарганцевые конкреции, приуроченные главным образом к областям отложения красных глин и радиоляриевых илов [4] .

Климат

В данном регионе выделяются четыре климатических пояса, вытянутые вдоль параллелей. Под влиянием Азиатского континента в северной части Индийского океана устанавливается муссонный климат с частыми циклонами, перемещающимися в направлении побережий. Высокое атмосферное давление над Азией зимой вызывает образование северо-восточного муссона. Летом он сменяется влажным юго-западным муссоном, несущим воздух из южных районов океана. Во время летнего муссона часто бывает ветер силой более 7 баллов (с повторяемостью 40 %). Летом температура над океаном составляет 28—32 °C, зимой понижается до 18—22 °C [11] .

В южных тропиках господствует юго-восточный пассат, который в зимнее время не распространяется севернее 10°с.ш. Средняя годовая температура достигает 25 °C. В зоне 40—45°ю.ш. В течение всего года характерен западный перенос воздушных масс, особенно силен в умеренных широтах, где повторяемость штормовой погоды составляет 30—40 %. В средней части океана штормовая погода связана с тропическими ураганами. Зимой они могут возникать и в южной тропической зоне. Чаще всего ураганы возникают в западной части океана (до 8 раз в год), в районах Мадагаскара и Маскаренских островов. В субтропических и умеренных широтах летом температура достигает 10—22 °C, а зимой — 6—17 °C. От 45 градусов и южнее характерны сильные ветры. Зимой температура здесь колеблется от −16 °C до 6 °C, а летом — от −4 °C до 10 °C [11] .

Максимальное количество осадков (2,5 тысячи мм) приурочено к восточной области экваториальной зоны. Здесь же отмечается повышенная облачность (более 5 баллов). Наименьшее количество осадков наблюдается в тропических районах южного полушария, особенно в восточной части. В северном полушарии большую часть года ясная погода характерна для Аравийского моря. Максимум облачности наблюдается в антарктических водах [11] .

Гидрологический режим

Циркуляция поверхностных вод

В северной части океана наблюдается сезонная смена течений, вызванная муссонной циркуляцией. Зимой устанавливается Юго-Западное муссонное течение, начинающееся в Бенгальском заливе. Южнее 10° с. ш. это течение переходит в Западное течение, пересекающее океан от Никобарских островов до берегов Восточной Африки. Далее оно разветвляется: одна ветвь идёт на север в Красное море, другая — на юг до 10° ю. ш. и, повернув на восток, даёт начало Экваториальному противотечению. Последнее пересекает океан и у берегов Суматры вновь разделяется на часть, уходящую в Андаманское море и основную ветвь, которая между Малыми Зондскими островами и Австралией направляется в Тихий океан. Летом юго-восточный муссон обеспечивает перемещение всей массы поверхностных вод на восток, и Экваториальное противотечение исчезает. Летнее муссонное течение начинается у берегов Африки мощным Сомалийским течением, к которому в районе Аденского залива присоединяется течение из Красного моря. В Бенгальском заливе летнее муссонное течение разделяется на северное и южное, которое вливается в Южное Пассатное течение [11] .

В южном полушарии течения носят постоянный характер, без сезонных колебаний. Возбуждаемое пассатами Южное Пассатное течение пересекает океан с востока на запад к Мадагаскару. Оно усиливается в зимнее (для южного полушария) время, за счёт дополнительного питания водами Тихого океана, поступающих вдоль северного берега Австралии. У Мадагаскара Южное Пассатное течение разветвляется, давая начало Экваториальному противотечению, Мозамбикскому и Мадагаскарскому течениям. Сливаясь юго-западнее Мадагаскара, они образуют тёплое течение Агульяс. Южная часть этого течения уходит в Атлантический океан, а часть вливается в течение Западных ветров. На подходе к Австралии от последнего отходит на север холодное Западно-Австралийское течение. В Аравийском море, Бенгальском и Большом Австралийском заливах и в приантарктических водах действуют местные круговороты [11] .

Для северной части Индийского океана характерно преобладание полусуточного прилива. Амплитуды прилива в открытом океане невелики и в среднем составляют 1 м. В антарктической и субантарктической зонах амплитуда приливов уменьшается с востока на запад от 1,6 м до 0,5 м, а вблизи берегов возрастают до 2—4 м. Максимальные амплитуды отмечаются между островами, в мелководных заливах. В Бенгальском заливе величина прилива 4,2—5,2 м, вблизи Мумбаи — 5,7 м, у Янгона — 7 м, у северо-западной Австралии — 6 м, а в порту Дарвин — 8 м. В остальных районах амплитуда приливов порядка 1—3 м [10] .

| Приход | Количество воды в тыс. км³ в год | Расход | Количество воды в тыс. км³ в год |

|---|---|---|---|

| Из Атлантического океана через разрез Африка — Антарктида (20° в. д.) с течением Западных Ветров (Антарктическим циркумполярным течением) | 4976 | В Атлантическоий океан через разрез Африка — Антарктида (20° в. д.) с Прибрежным антарктическим течением, глубинными и придонными водами | 1692 |

| Из Тихого океана через проливы индонезийских морей | 67 | В Тихий океан через разрез Австралия — Антарктида (147° в. д.) с течением Западных Ветров (Антарктическим циркумполярным течением) | 5370 |

| Из Тихого океана океана через разрез Австралия — Антарктида (147° в. д.) с Прибрежным антарктическим течением, глубинными и придонными водами | 2019 | Испарение | 108 |

| Осадки | 100 | ||

| Речной сток | 6 | ||

| Подземный сток | 1 | ||

| Поступление от таяния антарктических льдов | 1 | ||

| Всего | 7170 | Всего | 7170 |

Температура, солёность воды

В экваториальной зоне Индийского океана круглый год температура поверхностных вод около 28 °C как в западной, так и восточной частях океана. В Красном и Аравийском морях зимняя температура снижается до 20—25 °C, но летом в Красном море устанавливаются максимальные температуры для всего Индийского океана — до 30—31 °C. Высокие зимние температуры воды (до 29 °C) характерны для берегов северо-западной Австралии. В южном полушарии в тех же широтах в восточной части океана температура воды зимой и летом на 1—2° ниже, чем в западной. Температура воды ниже 0 °C в летнее время отмечается к югу от 60° ю. ш. Лёдообразование в этих районах начинается в апреле и толщина припая к концу зимы достигает 1—1,5 м. Таяние начинается в декабре—январе, и к марту происходит полное очищение вод от припайных льдов. В южной части Индийского океана распространены айсберги, заходящие иногда севернее 40° ю. ш. [11]

Максимальная солёность поверхностных вод наблюдается в Персидском заливе и Красном море, где она достигает 40—41 ‰. Высокая солёность (более 36 ‰) также наблюдается в южном тропическом поясе, особенно в восточных районах, а в северном полушарии также в Аравийском море. В соседнем Бенгальском заливе за счёт опресняющего влияния стока Ганга с Брахмапутрой и Иравади солёность снижается до 30—34 ‰. Повышенная солёность соотносится с зонами максимального испарения и наименьшего количества атмосферных осадков. Пониженная солёность (менее 34 ‰) характерна для приарктических вод, где сказывается сильное опресняющее действие талых ледниковых вод. Сезонное различие солёности значительно только в антарктической и экваториальной зонах. Зимой опресненные воды из северо-восточной части океана переносятся муссонным течением, образуя язык пониженной солёности вдоль 5° с. ш. Летом этот язык исчезает. В арктических водах в зимнее время солёность несколько повышается за счёт осолонения вод в процессе лёдообразования. От поверхности ко дну океана солёность убывает. Придонные воды от экватора до арктических широт имеют солёность 34,7—34,8 ‰ [11] .

Водные массы

Воды Индийского океана разделяются на несколько водных масс. В части океана севернее 40° ю. ш. выделяют центральную и экваториальную поверхностные и подповерхностные водные массы и подстилающую их (глубже 1000 м) глубинную. На север до 15—20° ю. ш. распространяется центральная водная масса. Температура меняется с глубиной от 20—25 °C до 7—8 °C, солёность 34,6-35,5 ‰. Поверхностные слои севернее 10—15° ю. ш. составляют экваториальную водную массу с температурой 4—18 °C и солёностью 34,9—35,3 ‰. Эта водная масса отличается значительными скоростями горизонтального и вертикального перемещения. В южной части океана выделяются субантарктическая (температура 5—15 °C, солёность до 34 ‰) и антарктическая (температура от 0 до −1 °C, солёность из-за таяния льдов понижается до 32 ‰). Глубинные водные массы разделяют на: очень холодные циркуляционные, образующиеся путём опускания арктических водных масс и притока циркуляционных вод из Атлантического океана; южноиндийские, формирующиеся в результате опускания субарктических поверхностных вод; североиндийские, образующиеся плотными водами, вытекающими из Красного моря и Оманского залива. Глубже 3,5—4 тысяч м распространены донные водные массы, формирующиеся из антарктических переохлаждённых и плотных солёных вод Красного моря и Персидского залива [11] .

Флора и фауна

- См. также: категория Фауна Индийского океана

Флора и фауна Индийского океана необычайно разнообразны. Тропическая область выделяется богатством планктона. Особенно обильна одноклеточная водоросль триходесмиум (цианобактерии), из-за которой поверхностный слой воды сильно мутнеет и меняет свою окраску. Планктон Индийского океана отличает большое число светящихся ночью организмов: перидиней, некоторых видов медуз, гребневиков, оболочников. Обильно встречаются ярко окрашенные сифонофоры, в том числе ядовитые физалии. В умеренных и арктических водах главными представителями планктона являются копеподы, эуфаузиды и диатомеи. Наиболее многочисленными рыбами Индийского океана являются корифены, тунцы, нототениевые и разнообразные акулы. Из пресмыкающихся имеются несколько видов гигантских морских черепах, морские змеи, из млекопитающих — китообразные (беззубые и синие киты, кашалоты, дельфины), тюлени, морские слоны. Большинство китообразных обитают в умеренных и приполярных областях, где благодаря интенсивному перемешиванию вод возникают благоприятные условия для развития планктонных организмов [11] . Птицы представлены альбатросами и фрегатами, а также несколькими видами пингвинов, населяющими побережья Южной Африки, Антарктиды и острова, лежащие в умеренном поясе океана [12] .

Растительный мир Индийского океана представлен бурыми (саргассовые, турбинарии) и зелёными водорослями (каулерпа). Пышно развиваются также известковые водоросли литотамния и халимеда, которые участвуют вместе с кораллами в сооружении рифовых построек. В процессе деятельности рифообразующих организмов создаются коралловые платформы, достигающие иногда ширины в несколько километров. Типичным для прибрежной зоны Индийского океана является фитоценоз, образуемый мангровыми зарослями. Особенно такие заросли характерны для устьев рек и занимают значительные площади в Юго-Восточной Африке, на западном Мадагаскаре, в Юго-Восточной Азии и других районах. Для умеренных и приантарктических вод наиболее характерны красные и бурые водоросли, главным образом из групп фукусовых и ламинариевых, порфира, гелидиум. В приполярных областях южного полушария встречаются гигантские макроцистисы [11] [10] .

Зообентос представлен разнообразными моллюсками, известковыми и кремневыми губками, иглокожими (морские ежи, морские звёзды, офиуры, голотурии), многочисленными ракообразными, гидроидами, мшанками. В тропической зоне широко распространены коралловые полипы [11] .

Источник

.svg.png)