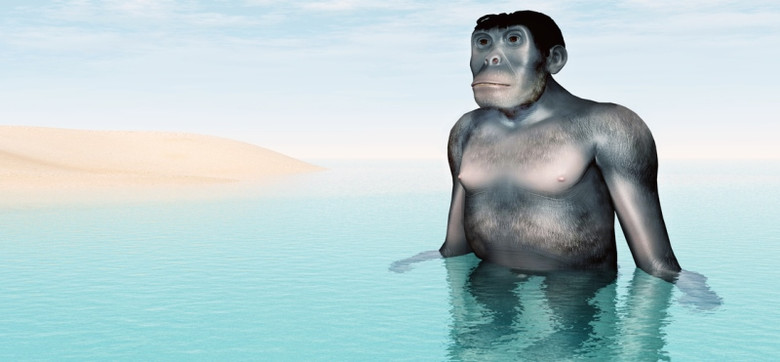

Теория водного происхождения человека

Идея того, что наши человекообразные предки прошли в своем развитии долгую водную фазу, была выдвинута замечательным британским морским биологом сэром Алистером Харди (1896-1985) в статье, напечатанной в журнале «New Scientist» в 1960 году.

К слову, Харди был не первым — его предшественником был немецкий ученый Макс Вестенхофер (1871-1957), предположивший то же самое в своей книге «The Unique Road to Man» (Уникальный путь к человеку) (1942).

Харди заметил, что человеческое тело обладает некоторыми свойствами, которые редко встречаются у других млекопитающих и, конечно, у наших друзей-приматов.

Например, у нас удивительно мало волос на теле, а те, что есть, располагаются не в направлении от головы к телу, а распределяются от середины туловища, например на мужской груди. Мы можем задерживать дыхание — способность, практически уникальная в животном царстве. Мы ходим прямо и т.д.

Очень немногие млекопитающие практически лишены волосяного покрова, как и мы, и почти все они проводят большую часть своей жизни в воде, или у них были предки, которые это, возможно, делали; отсутствие волос позволяет быстрее плавать, вот почему спортсмены-пловцы зачастую делают депиляцию.

Даже если не рассматривать это, само расположение наших волос некоторым образом способствует плаванию. Жировой слой люди часто в шутку называют подкожным салом, а этот термин в действительности показывает, что мы мыслим в контексте водного происхождения человека.

Способность сознательно задерживать дыхание в воде бесценна, особенно в случае подводной охоты. Трудно представить, почему эта способность могла бы стать полезной адаптацией, если существо живет почти всегда на суше.

Кроме того, человек — прямоходящее существо. Многие палеонтологи ставят под сомнение образ наших предков, которые вышли из лесов на равнину и затем развили в себе бипедализм — двуногое хождение, в результате которого естественным образом произошел скачок в развитии их головного мозга.

Вот что кажется наиболее вероятным сценарием: возможно, семь миллионов лет назад мир видел начало ледникового периода, который завершился (если он и в самом деле завершился) лишь несколько тысяч лет назад. Он повлиял даже на тропические регионы: при изменении планетарного климата исчезли большие области джунглей, и на тех местах появились травянистые равнины.

Это вынудило многих обитателей джунглей изменить рацион, потому что их прежний фруктовый рацион сильно оскудел, и вместо этого они постарались по возможности перейти на траву и кусты. Среди тех, кто освоил равнины, были предки современных слонов и носорогов; это доказывается их ископаемыми зубами, которые показывают признаки адаптации к оскудевшей пище.

Напротив, человекообразные предки, по-видимому, поначалу оставались в исчезающих джунглях, совершенствуясь в собирательстве фруктов: они развили бипедализм настолько, что могли идти вдоль веток, свободными руками срывая фрукты. Ко времени ухода из джунглей они уже совершенно точно ходили на двух ногах или были близки к этому — эта способность давала им большое преимущество.

Во всяком случае, такова общепринятая версия. Но никто до сих пор не выдвинул абсолютно убедительного объяснения, почему наши предки адаптировались к такому способу передвижения.

Харди и вслед за ним Морган указывали, что существует лишь один образ жизни, в котором вертикальное положение не только легче для существа, которое привыкло передвигаться на четырех конечностях, но и может быть серьезным преимуществом в борьбе за выживание.

Такой образ жизни может иметь место, если существо проводит большую часть времени на относительном мелководье. Вода выталкивает тело, только облегчая стояние на двух ногах, в то время как вертикальное положение тела означает, что существо может идти от берега в море или реку, не вылезая из воды и не создавая волн, пускаться вплавь и при этом держать голову над поверхностью воды.

Они предположили, что наши предки прошли в своем развитии через фазу, когда они жили именно так. Позднее, когда изменения среды подтолкнули наших предков к тому, чтобы вновь быть активными на суше, прямохождение сохранилось, тело к тому времени уже адаптировалось к нему; следовательно, тело уже было лучше приспособлено для бега и ходьбы.

Этим может объясняться особенность осанки и походки знаменитого австралопитека Люси — ископаемого гоминида, который не был ни человеком, ни обезьяной: к тому времени, когда он жил, наши предки еще не приспособились полностью к передвижению по суше на двух ногах.

Еще несколько фактов, указывают на вероятное водное происхождение человека

- Характерная морщинистость, появляющаяся на кончиках пальцев от долгого пребывания в воде может быть объяснена тем, что так легче ухватывать пищу, например моллюсков.

- Маленькие дети при виде лужи всегда постараются в неё залезть. Детеныши обезьян никогда не полезут в воду по своей воле.

- Длинные волосы на человеческой голове позволяют детенышам цепляться за них в воде. У остальных приматов на голове шерсть короткая.

- Человеку в день необходимо употреблять около двух литров жидкости. Обезьяны получают жидкость из фруктов и листьев. Саванная теория не может объяснить, где человек в засушливой саванне взял бы столько воды ежедневно. Акватическая теория это объясняет.

- У человека из всех приматов самый длинный пенис и однозначной теории, объясняющей, почему так, на данный момент не существует. Но при совокуплении в воде такая длина обеспечивает стопроцентное попадание сперматозоидов во влагалище.

- Жизненная необходимость человеческого организма в потреблении йода и хлорида натрия (соли), в изобилии находящегося в морских продуктах. Отсутствие йода в потребляемых продуктах приводит к заболеваниям щитовидной железы.

- Широкие человеческие ладони, в отличие от длинных и узких ладоней обезьян, позволяют отлично плавать, загребая воду руками.

- Большой объём жировой ткани на молочных железах характерен только для человека. Это может быть объяснено тем, что молоко должно было сохранять тепло в холодной воде. У самок обезьян молочные железы маленькие и без жировой ткани.

- Человек предпочитает жить или отдыхать на берегах водоёмов. Если человеку предложить построить дом или провести отпуск в саванне, джунглях, глухом лесу или на берегу моря, реки или озера, подавляющее большинство выберет берег водоёма.

- Многие люди не испытывают проблем с тем, чтобы помочиться, находясь в воде. Для других обезьян это несвойственно.

Все это звучит очень убедительно. Проблема состоит в том, что гипотеза эта еще не доказана: все, что у нас есть, — это окаменевшие кости предков «дочеловеческого» вида и, по отчету окаменелости, очень обрывочные сведения о дочеловеческом развитии.

Тот факт, что мы не можем найти однозначного доказательства, что наши предки прошли через водную фазу, не доказывает гипотезу и не опровергает ее, несмотря на пренебрежительные выводы, высказанные Голландской ассоциацией физической антропологии на конференции в 1987 году по этому вопросу и опубликованные в 1991 году под названием «The Aquatic Ape: Fact or Fiction?» (Водный примат: правда или вымысел?).

С другой стороны, то же отсутствие доказательств делает гипотезу излишней; это положение дел может, конечно, однажды резко измениться, если обнаружится однозначное доказательство. Со времени, когда мы отдалились от других приматов, до первых известных ископаемых гоминидов лежит пропасть в миллион лет, а такого временного промежутка достаточно для того, чтобы мы успели пройти водную фазу.

С 1990-х годов гипотеза о водном происхождении человека изменилась и стала чаще называться гипотезой о происхождении человека от полуводного примата: наши предки вели не полностью водный образ жизни, а населяли берега озер и морей и проводили большую часть своего времени (но не все время) в воде. Сторонники гипотезы утверждают, что этим может объясняться место, где нашли останки Люси (на дне ручья).

Кстати, любопытно, что из самых близких к человеку приматов (шимпанзе, горилла, орангутан) никто не любит воду и не умеет плавать. В зоопарках эти обезьяны могут иногда плескаться в воде, но в природе они соприкасаются с водой в основном лишь когда пьют или переходят ручей вброд.

В других случаях они предпочитают держаться от воды на приличном расстоянии, вероятно связывая с ней возможную смерть от утопления или нападение хищников из засады на водопое.

Автор Джон Грант, из книги «Отвергнутая наука. Самые невероятные теории, гипотезы, предположения»

Источник

Люди и море

Человек очень рано стал пытаться приручить море. Сначала люди начали рыбачить вдоль берегов на хрупких лодках, затем – строить порты и отправляться в дальние плавания, чтобы открывать новые земли и расширять 4 территорию, и, в конце концов, исследовали таинственные морские пучины на 3/ погружаемых судах (батискафах). Современный человек не утратил дух приключений предков, бросая сумасшедшие вызовы вроде одиночной кругосветки на паруснике.

Использование моря

Во все времена человек использовал морские ресурсы, будь то огромные количества рыбы, раков или моллюсков, или, в наше время, ценнейшие запасы нефти и газа. Но резкий рост объемов промышленного рыболовства и растущая эксплуатация месторождений нефти и газа со второй половины XX века серьезно угрожают ресурсам, считавшимся когда-то неистощимыми.

Запасы рыбы стремительно падают

Из тысячелетнего промысла рыболовство после Второй мировой войны превратилось в эффективную промышленность. С 1950 по 2000 год улов рыбы в океанах вырос с 18,5 миллионов тонн до 130 миллионов тонн. По мнению ученых, если вылов некоторых видов, находящихся под угрозой исчезновения, не будет значительно снижен в ближайшие годы, он может повлечь их окончательное исчезновение. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) объявила тревогу в марте 2005 года: она сообщила в одном из докладов, что 52% запасов рыбы подвергаются полномерному вылову, против 47% в предыдущем году, а вылов 25% превышает нормы. К таким активно вылавливаемым видам относятся чилийская макрель, атлантическая сельдь, серебристая сайда, мерлан, японский анчоус, и мойва. В первую очередь это происходит в Северной Атлантике, Черном море и на юго-западе Тихого океана.

Различные способы рыбной ловли

В течение второй половины XX века изобретение дрейфующих сетей, используемых на судах заводах, в корне изменило рыболовство. Это нейлоновая сеть, которую удерживают в вертикальном положении поплавки, до 60 метров в длину, дрейфующая вместе с течениями. Ее используют, например, для ловли лосося и кальмара. Основной недостаток такой сети – то, что она сметает все на своем пути: тысячи дельфинов и кашалотов погибло после поимки их в подобные сети. В связи с разгоревшимся по этому поводу скандалом, Евросоюз в 2002 году запретил дрейфующие сети длинной свыше 2,5 км и полностью запретил их использование для ловли меч-рыбы и тунца в Атлантическом океане и Средиземном море.

К сожалению, эти ограничения далеко не всегда соблюдаются. Невод – сеть, прикрепленвая к рыболовному судну, которое тянет ее по поверхности воды. Такие сети гораздо менее опасны для морских млекопитающих, чем дрейфующие. Их максимальная длина равна 1 км и их используют для ловли тунца, сельди, сардины и анчоуса. Траловые сети используют для ловли трески, морского языка, мерлузы и лангустин. Ловля ракообразных в неглубоких водах требует меньшего оборудования. Достаточно расставить садки, в которые набиваются омары, лангусты, крабы, креветки и прочие раки. И наконец, специальная сеть с треугольной или полукруглой арматурой используется для сбора моллюсков, таких как устрицы, мидии или морские гребешки. К сожалению, в подобных сетях часто путаются (запутываются) морские черепахи.

За 50 лет вылов рыбы увеличился более чем в 8 раз.

Основные зоны рыболовства

95% самых богатых промысловой рыбой зон располагаются над материковыми отмелями. Выделяют семь основных рыболовных зон: северо-восточная Атлантика, северо-западная Атлантика, юго-восточная Атлантика, юго-западная Атлантика, северо-восток Тихого океана, север-запад Тихого океана и Индийский океан. В четырех зонах Атлантического океана ловят тунца, треску, сельдь, пикшу, сайду, скумбрию, палтуса, мерлузу, налима, морского языка, сардину, анчоуса, лангуста, лангустин, крабов и гребешков.

В Тихом океане ловят морского волка, морского языка, треску, тунца, семгу, сельдь, морского ерша, палтуса, тюрбо, сельдь, мерлана, сайду, угря, анчоуса, кальмаров, крабов и креветок. Индийский океан богат тунцом, макрелью, камбалой, морским волком и каранксом.

Разведение рыбы постоянно растет

В искусственных условиях выращивают морскую или пресноводную рыбу, раков и моллюсков. Рыбу или раков выращивают в бассейнах или озерах, чаще всего интенсивным методом. Ее кормят мукой и маслами происходящими с других рыб, злаками и витаминами. Из морских рыб больше всего выводят морского волка, дораду и тюрбо, из пресноводных – треску, лосося и карпа.

Из моллюсков разводят в первую очередь устриц выращивание мидий. Устриц раскладывают по дну, или помещают в садки, низменных берегах, покрываемых водой при приливе или погружаемых на дно на глубоководных участках. Мидий выращивают в специальных садках.

Разведение рыбы и моллюсков переживает настоящий бум: в США и Азии, где оно больше всего распространено, производство должно достичь к 31 миллиона тонн рыбы, ракообразных и моллюсков. Главной проблемой является заражение многих видов инсектицидами (средствами от насекомых) и антибиотиками (средствами от бактерий), попадающими таким образом в пищевую цепочку.

В поисках черного золота

В наши дни, большая часть бурения нефтяных или газовых скважин в море осуществляется с платформ, зафиксированных на дне огромными сваями. Геологи определяют наличие углеводородов в породе взрывая на предполагаемом месторождении снаряд, и изучая затем взрывную волну. Тип волны указывает на наличие нефти или газа.

В этом случае, слои породы бурят огромными сверлами, расположенными на конце трубы, втягивающей углеводороды. Их хранят в резервуарах, доставляя на побережье по нефтепроводу или газопроводу. Основные морские месторождения нефти и газа расположены в Северном море, Мексиканском заливе, Персидском заливе и вдоль всего побережья Азии и Южной Америке. Некоторые из них, например, британские разработки в Северном море, в ближайшие двадцать лет будут истощены, а странам придется искать новые источники энергии.

Ветряки посреди моря

Растущее количество ветряных электростанций строят в открытом море. В этом нет ничего странного, ведь в океанах дует множество сильных ветров. Кроме того, их огромные мачты не портят пейзаж, как это иногда происходит на суше, а шум оборудования никому не мешает.

Самый крупный мировой производитель этой возобновляемой (ветер не перестает дуть никогда) энергии – Дания. Ветряные электростанции, морские и наземные, поставляют 12-15 % всей электроэнергии, потребляемой в стране. В долгосрочном периоде, датчане ставят себе целью производить половину электроэнергии этим способом.

Источник