Как называется расстояние по вертикали от устья скважины до уровня моря нулевой поверхности

Если говорить о геологии нефти и газа, то нельзя не рассказать о глубине скважины, ее траектории, то есть тех геометрических параметрах, которые в итоге дают положение точек под землей — по сути, единственной относительно конкретной информации о пласте.

Скважина — вертикальная горная выработка, длина которой во много раз больше ширины. Так, по крайней мере, нас учили.

Надо сказать, что скважины бывают строго вертикальными очень редко. Вкратце они делятся на вертикальные, наклонно-направленные и горизонтальные. Глубина нефтяной/газовой скважины — от 200-500 м до 4 км (в среднем), но есть и рекордсмены по 12-13 километров. Стандартный диаметр на входе в пласт — приблизительно 0,2 м.

Поскольку строго вертикальной скважину назвать трудно, возникает вопрос: как и от чего измерять глубину? Тут всё довольно просто.

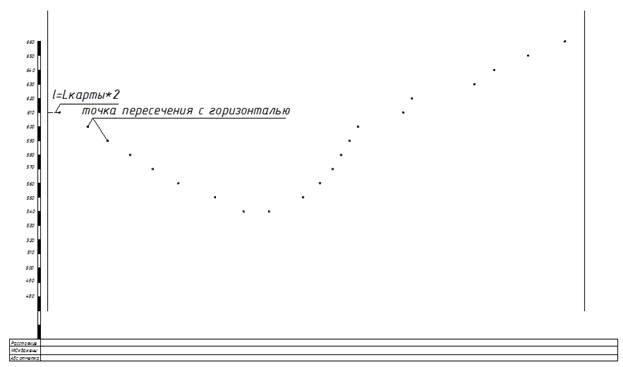

Можно измерять длину вдоль ствола скважины (по длине кабеля геофизического прибора, спускаемого в нее). Естественно, нужно учитывать растяжение кабеля.

Такая длина будет называться измеренной глубиной, или глубиной по стволу, или MD — measured depth.

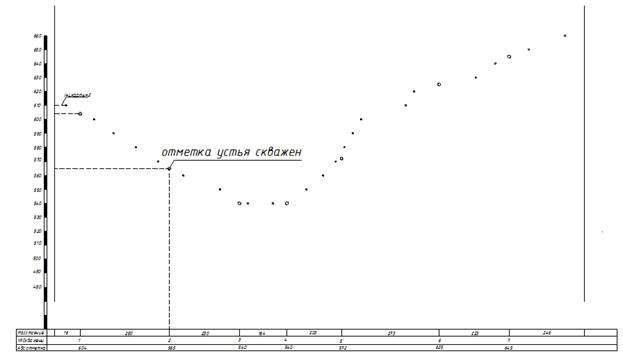

Можно измерять глубину от стола ротора — места, где в скважину при бурении спускаются трубы. Такая глубина будет называться вертикальной или TVD — true vertical depth.

Но если мы хотим учесть неровность поверхности Земли, разную высоту скважин относительно уровня мирового океана, то мы используем абсолютные отметки, они же TVDSS — true vertical depth sub sea.

TVD и TVDSS связаны между собой альтитудой. Альтитуда, по сути, и равна высоте устья скважины (стола ротора) над уровнем моря. В пакетах для геологического моделирования альтитуда обозначается буквами KB — kelly bushing, в переводе — тот самый стол ротора.

Есть один нюанс: MD всегда положителен, TVD бывает положительным или отрицательным, в зависимости от желания инженера по траектории (или кто там считал ту траекторию), TVDSS здорового человека начинается с положительных значений и заканчивается отрицательными, потому что это по сути координата Z.

В следующий приступ вдохновения я расскажу, как может задаваться инклинометрия скважины (ее положение в пространстве), что такое магнитное склонение, зачем нужен отход и что вызывает недоумение в Petrel 2016.

Источник

Инклинометрия ствола скважины

В настоящее время большинство пробуриваемых скважин являются наклоннонаправленными или горизонтальными. Бурение скважин такого типа производится по следующим причинам:

- Отсутствует возможность достичь целевого участка пласта бурением вертикальной скважины (например, опоисковываемый объект находится под водоохранной зоной, в пределах населенного пункта, бурение с суши под область занятую морем)

- Экономическая эффективность — в случае наклонно-направленного бурения можно производить бурение нескольких скважин с одного куста, что значительно сокращает перемещения буровой установки по площади.

- Увеличение длины проходки по продуктивному пласту

Некоторые современные методы разработки трудноизвлекаемых запасов, например тепловые методы с использованием закачки пара требуют пробуривание системы горизонтальных скважин.

При описании геометрии скважин пользуются следующим набором терминов:

Альтитуда скважины (альтитуда стола ротора) – расстояние от устья скважины до линии уровня моря.

Уровень моря – средний уровень Балтийского моря (для данных, полученных в пределах России)

Кабельная глубина (измеренная глубина) – длина скважины, измеренная по длине геофизического кабеля, отматываемого при спуске каротажного зонда.

Абсолютная глубина – расстояние по вертикали от уровня моря до точки в скважине. Как правило, выше уровня моря – значения положительные, а ниже уровня моря — отрицательные.

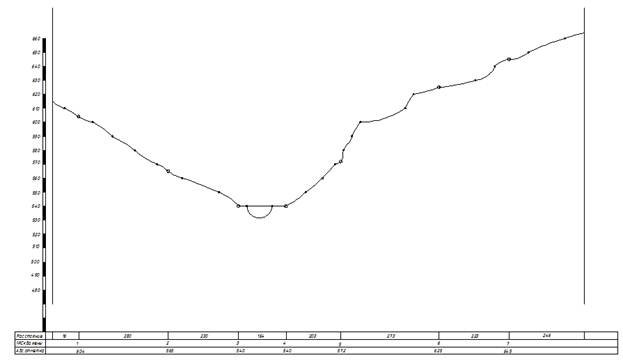

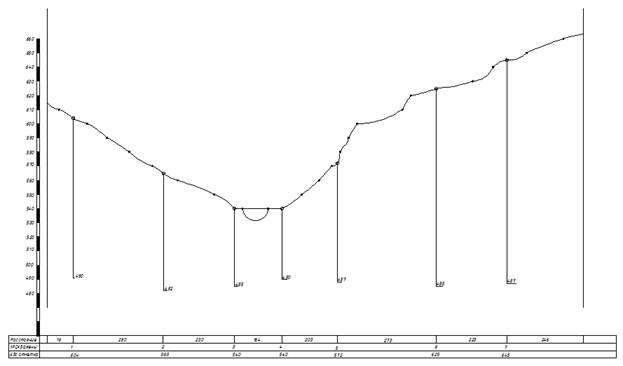

Инклинометрия — определение пространственного положения ствола бурящейся скважины путём непрерывного измерения отклонений направления скважины от магнитного севера (азимут) и угла её наклона с помощью инклинометров.

Задачи, решаемые с помощью инклинометрии:

Определение направления и угла наклона скважины, навигация при бурении скважины

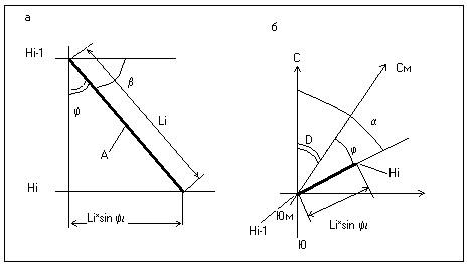

а) – участок оси скважины в вертикальной плоскости

б) – проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость.

CM – магнитный север, ЮМ – магнитный юг, ψ – угол искривления, β – угол наклона скважины (900- ψ), φ – магнитный азимут искривления, Li– длина скважины, Hi– глубина расположения забоя, Hi-1 – абсолютная отметка устья, А – ось скважины (Итенберг, 1987).

Существует два типа приборов для записи инклинометрии: электрический и гироскопический.

Электрический инклинометр

В случае использования электрических инклинометров измеряется отклонение специального отвеса от вертикали (так определяется угол искривления скважины ψ), а также отклонение магнитной стрелки от направления на север (магнитный азимут искривления φ). Приборы данного типа хорошо зарекомендовали себя для использования в необсаженных скважинах.

Гироскопический инклинометр

В гироскопическом инклинометре используется свойство гироскопа, входящего в устройство инклинометра, сохранять своё изначальное положение в пространстве. Данный тип приборов позволяет проводить инклинометрию в скважинах с металлической обсадкой.

Запись кривых инклинометрии

Запись кривых инклинометрии производится дискретно с шагом 10 метров, при этом получение данных возможно как во время бурения, так и после остановки бурения. При каждом замере производится запись измеренной глубины (MD), угол отклонения скважины от вертикали и магнитный азимут (угол между направлением скважины и направлением на магнитный север).

Файлы с данными содержащие инклинометрию, как правило, выгружаются в TXT формате. Эти файлы содержат дискретные значения координат (X,Y,Z), значения абсолютной глубины, измеренной глубины, азимут, угол отклонения, смещения по осям Х и Y относительно устья скважины.

Файлы инклинометрии, наряду с LAS-файлами, используются на этапе загрузки данных по скважинам в процессе создания геологических моделей месторождений.

Источник

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Читайте также:

|

| Генетические типы | Индекс | Краткое описание |

| Элювиальный | е | продукты выветривания, оставшиеся на месте формирования |

| Почвенный | не обозначается | |

| хемогенные | ch | отложения химического происхождения |

| Торфяники | b | Торфяники |

| коллювий | с | без разделения на типы |

| дерувий | обвальный | |

| десперсий | осыпной | |

| деляпсий | оползневой | |

| солифлюкционный | s | образуется при медленном вязкопластичном течении рыхлых сильно переувлажненных отложений |

| селевый | sl | образуется при сходе селевых лавинных потоков |

| делювиальный | d | отложения, накопившиеся в нижней части склонов при плоскостном стоке дождевых и талых вод |

| аллювиальный | а | отложения рек |

| пролювиальный | р | отложения временных водных потоков (слагают конусы выноса в их устье) |

| лимнический | l | отложения озер |

| пещерный | отложения терра-росса и натечные карстовые образования | |

| гляциальный | g | отложения ледников, морена |

| флювиогляциальные | f | водноледниковые: отложения потоков талых ледниковых вод |

| лимногляциальные | lg | озерноледниковые: отложения приледниковых и внутриледниковых озер |

| Эоловый | v | отложения ветра |

| дельтовый | m | |

| лагунный | ||

| приливный | ||

| гляциально-морской | gm | |

| морские | m | морские отложения |

| эффузивный | α-β*, vl | лавы, туфы и т.д. |

| экструзивный | ||

| водновулканический | отложения лахаров | |

| Техногенный | t | связаный с воздействием человека: отвалы карьеров, свалки и т.д. |

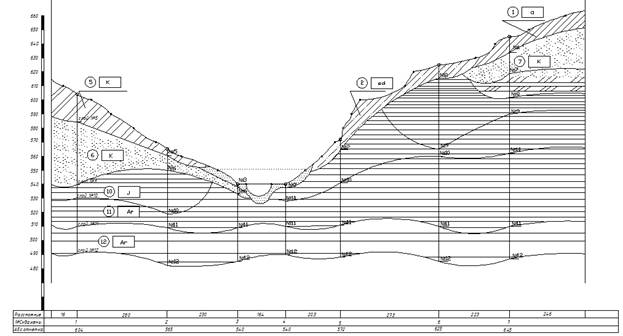

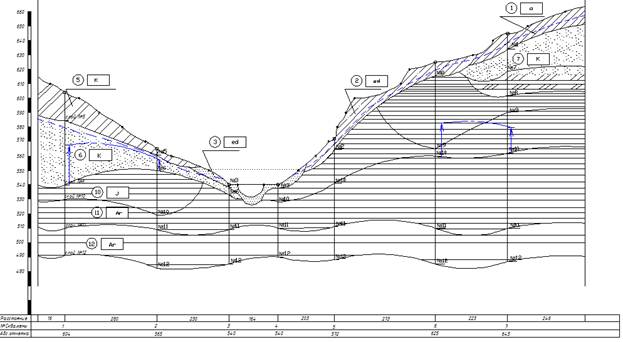

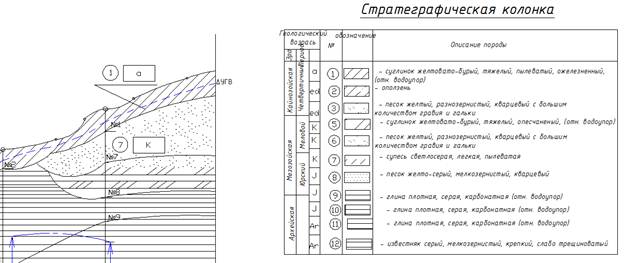

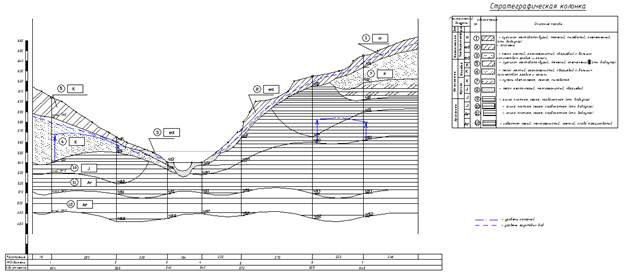

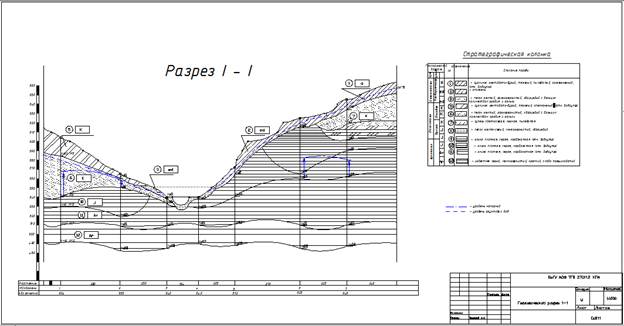

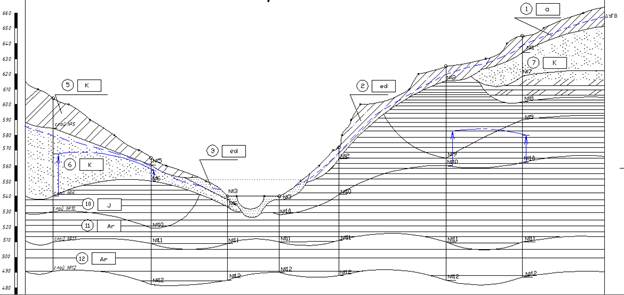

Вычисляем абсолютную отметку рельефа над уровнем моря(средняя между высшей и низшей на разрезе), перепад высотных отметок на территории разреза(вычисляем реальное расстояние разреза по маштабу, пример 2км, и перепад высот- вычитая из высшей точки низшую) относительно этого даем характеристику рельефа (равнинный- перепад высот менее 100м, холмистый- до 200м, низкие горы- до 450м, средние- от700 до2000м). Равнина низменная ниже 200м над уровнем моря, возвышенная — от 200м до 500м, нагорная- выше 500м. По глубине расчленения: слаборасчлененная- до 10м на 2км, мелкорасчлененная- от 10 до 25м на 2км, сильнорасчлененная- от 25-200м. Перечислить элементы рельефа, попадающие в разрез(речная долина, горы, холмы). Дать характеристику речной долины с перечислением ее элементов и из каких пород они сложены.

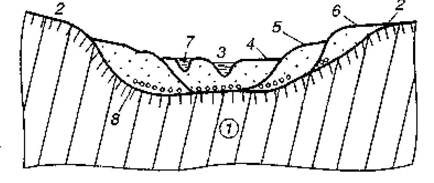

Строение речной долины общий случай.

1) – коренные породы;

2) – склон долины;

8) – дно долины (низшая часть долины заключенная между подошвами

склонов.

3) – трусло – часть долины заполненная водой;

4) – пойма, заливаемая в период паводка;

7) – старица – изолированная старое русло рек, в которых вода не

движется, а стоит как в озерах

5,6) – первая и вторая надпойменная терраса.

Дата добавления: 2015-02-10 ; просмотров: 426 ; Нарушение авторских прав

Источник