Какие бывают берега

Ерега, несмотря на всё их внешнее разнообразие, можно разделить на два основных типа.

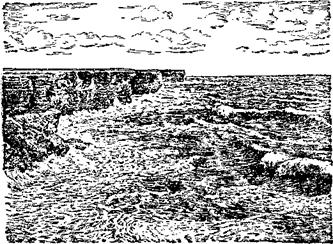

Для первого типа берега характерен крутой обрыв, перед которым часто тянется узкая полоска пляжа. Пляж сложен валунами, галькой, ракушками или песком. На гористых побережьях, изрезанных речными долинами, суша по линии обрыва обрезана словно ножом. На обрыве бывают хорошо видны свежие срезы горных пород. Слои породы иногда лежат ровными горизонтальными пластами, иногда сильно изогнуты в складки. Такие обрывы можно видеть, например, на Кавказском побережье Чёрного моря и в Крыму (рис. 1).

Процесс разрушения берега называется абразией (от латинского слова абразио — срезание), а разрушаемые морем берега — абразионными.

Второй тип берега — низменный. Такими берегами окаймляются обычно края пологих равнин. Здесь пески, всхолмлённые ветром и заросшие лесом, как, например,

Рис. I. Высокий берег западного Крыма, разрушаемый морем.

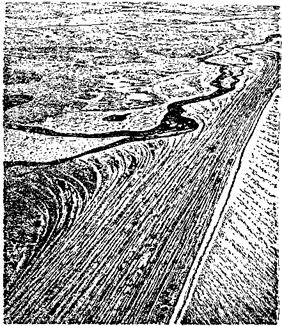

В Рижском заливе, непосредственно граничат с морем и образуют очень широкие пляжи. Поверхность этих пляжей не бывает ровной. Вдоль линии берега тянутся пологие песчаные валы, и во время сильного шторма можно видеть, как эти валы размываются, а затем вновь создаются, когда шторм утихает и волны начинают выбрасывать к берегу песок. На равнинах западной Камчатки можно насчитать до полусотни таких валов, образующих вдоль моря полосу шириной в два и более километров (рис. 2). Ближайшие к морю береговые валы совсем лишены растительности. На этих валах можно встретить морские раковины да плавник — обломки деревьев, выброшенные морем вместе с водорослями. Но чем дальше от моря, тем гуще зарастают валы травой, кустами, деревьями, и только с высокого холма или с самолёта можно различить, что эти валы ещё тянутся параллельно берегу моря. Но раз береговые валы образует само море, значит, такой берег не разрушается, а нарастает, выдвигается вперёд, в море. Ведь морские волны теперь уже не достигают валов, которые заросли кустами и деревьями.

Рис. 2. Низменный берег западной Камчатки с многочисленными береговыми валами (по фотографии с самолёта).

Эти нарастающие берега называют аккумулятивными (от латинского слова акку муляЦио — накопление).

В тех местах, где линия морского берега ровная, абразионные или аккумулятивные участки тянутся на многие десятки километров. Поэтому ровные берега хотя и красивы, но очень однообразны. Однако далеко не везде морские берега бывают ровными. На южном берегу Финского залива, в районе Севастополя, у Владивостока глубоко

Врезанные в сушу бухты чередуются с мысами и полуостровами, выдвинутыми далеко в море. Контур бухто — вого берега прихотливо изрезан. Ещё более усложняют его острова, которые часто как бы продолжают собой мысы. В таких местах абразионные участки располагаются обычно на мысах, а аккумулятивные — в глубине бухт.

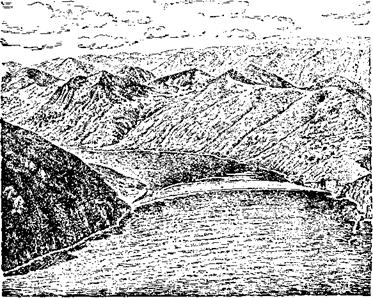

Рис. 3. Бухта на Камчатке (фиорд), перегороженная пересыпью (по фотографии с самолёта).

Кроме того, у бухтовых берегов встречается множество кос, пересыпей и стрелок — узких полос, сложенных галькой, валунами, песком или остатками ракушек (рис. 3). Когда видишь впервые пересыпь или косу, не верится, что они созданы морем. Всегда кажется, что это дело рук человека, неизвестно для чего соединившего узкой перемычкой два мыса, остров с материком, или перегородившего бухту. В науке подобные наносные образования называются аккумулятивными формами.

Амого беглого взгляда на морские берега различного строения достаточно, чтобы понять, что они не остаются неизменными. В одном месте море разрушает берег, в другом наращивает его, в третьем создаёт совершенно особые формы в виде «плотин», перегораживающих бухты, кос, стрелок и т. п.

Для того чтобы разрушать берега, сложенные. прочными горными породами, дробить каменные глыбы и обкатывать неровные обломки в гладкие шары и диски, чтобы перемещать с места на место массы наносов, нужна громадная энергия. Где источник этой энергии? Какая сила изменяет морской берег?

Берег изменяют волны.

Море редко бывает спокойным. При ветре, а часто и в тихую погоду, бегут по нему волны, придавая поверхности моря бесконечное разнообразие.

Сильный шторм на море — одно из самых величественных и красивых явлений природы. Забравшись в безопасное место где-нибудь на мостике судна (с палубы смоет!), можно часами любоваться непрерывно меняющейся картиной грозных водяных холмов, увенчанных белыми пенистыми гребнями. Они то высоко подбрасывают нос судна, то заставляют его падать в глубокую ложбину, заливая мощными потоками палубу, словно проверяя, прочно ли моряки закрепили здесь каждый предмет.

Волны на море образуются ветром. Если в тихую погоду вы видите гладкие пологие волны, так называемую зыбь, то можете быть уверены, что и эти волны созданы ветром, который взволновал поверхность моря где-то далёко отсюда, может быть ещё вчера.

Если наблюдать за бегущими по морю волнами, то кажется, что это сама вода, гонимая ветром, уносится по поверхности моря и образует мощное течение. Однако это совсем не так.

Вспомните, как ветер колеблет ржаное или пшеничное поле. По полю тоже бегут волны, но каждый колос только качается и ни один колос не вырывается при этом из земли — все они остаются на своём месте. При морском волнении частички воды также только колеблются около своего положения равновесия, но не уносятся волнами.

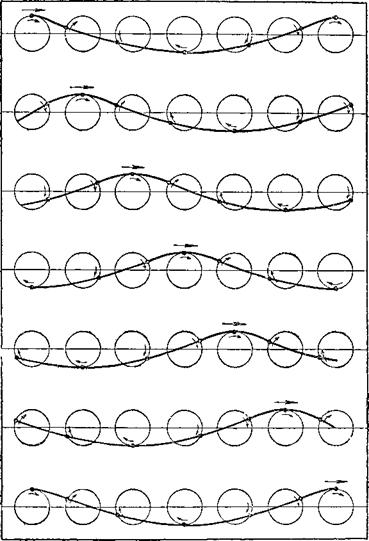

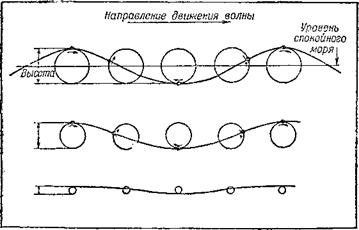

Рис. 4. Пути частиц воды на поверхности моря при волнении. За время, равное периоду волны, каждая частица проходит весь путь по окружности и гребень волны сдвигается на расстояние, равное её

Они поднимаются вверх, образуя гребень волны, на каждом гребне они бегут немного вперёд, потом опускаются, а в ложбине волны бегут обратно (рис. 4). Каждая частица воды движется по замкнутой окружности, диаметр которой равен высоте волны.

Время, за которое вся волна, от гребня до гребня, проходит через какую-нибудь точку на поверхности моря, называется периодом волны. За это же время каждая частица воды совершает весь сбой путь по окружности.

Рис. 5. Движение частиц воды в волне глубокого моря. С увеличением глубины размах движений уменьшается и волна постепенно

Когда ветер волнует пшеничное поле, то колосья качаются с большим размахом, а стебель — с меньшим. Чем ближе к земле, тем менее заметны наклоны стебля вперёд и назад, а у корня стебель совсем неподвижен. Подобно этому и диаметр окружностей, по которым движутся частицы воды, уменьшается с глубиной и волна затухает (рис. 5). В море волновые движения прекращаются на глубинах, равных примерно половине длины волны (длина волны равна расстоянию между двумя соседними гребнями). Если длина волны составляет 80 метров, то уже на глубине в 40 метров вода почти совершенно спокойна.

Ветер тратит на создание волн большую энергию. Волны сохраняют в себе запас этой энергии. Чем длиннее и выше волна, тем больше её энергия. Для волны высотой в 6, а длиной в 80 метров — такие волны нередки на Чёрном море — запас энергии составляет 360 тысяч килограммометров на каждый метр фронта волны (то-есть протяжения вдоль гребня).

Волны бегут по морю, незначительно теряя свою высоту и, следовательно, сохраняя запас своей энергии. Но рано или поздно они подходят к берегу и разбиваются, образуя прибой. Здесь-то энергия волн и превращается в работу.

Расход энергии волны в 1 секунду составляет м о щ — н о с т ь волны. Зная период волны (для волны высотой в 6, а длиной в 80 метров он составляет примерно 10 секунд), мы можем подсчитать её мощность. Оказывается, что эта волна развивает на каждый метр фро>нта мощность в 18 тысяч килограммометров в секунду, что составляет 240 лошадиных сил. И вот такой мощный «таран» обрушивается на каждый метр длины берега через каждые 10 секунд!

Когда смотришь на поверхность бушующего моря с высокого берега, можно различить, как из общего хаоса волн в нескольких сотнях метров от берега начинают выделяться отдельные высокие валы.

Валы эти вытянуты по фронту на очень большое расстояние. Они быстро идут к берегу и как будто ещё растут в вышину.

Волна становится всё круче и темнее, и вот верхушка гребня уже опрокидывается вперёд, — с этого момента волна начинает разрушаться. С кипящей белой верхушкой волна пробегает ещё сотню-другую метров, но уже не растёт в вышину, а становится немного ниже. Наконец, вся волна, от подножья до гребня, встаёт крутой стеной и с шумом опрокидывается недалеко от берега. На момент высоко вверх взлетают брызги и пена, а потом бушующая масса воды сплошной скатертью взбегает на пляж, увлекая с собой массу гальки и валунов, которые ударяются друг о друга с грохотом, напоминающим громовые раскаты. Если эта вода, образующая прибойный поток, докатывается до подножья обрыва, то здесь возникает как бы второй прибой, после которого вся вода устремляется назад в море, к подножью следующей волны.

В Сочи недалеко от берега был установлен прибор для определения давления воды — динамометр. Во время одного шторма он отметил силу удара в И тонн на квадратный метр. Такой же динамометр, установленный рядом, у линии берега, показал, что сила удара разбитой волны равна только 4 тоннам на метр. Значит, почти две трети энергии уже израсходовались в процессе разрушения волны, пока волна проходила над мелководьем.

Энергия расходуется на быстрое движение воды при опрокидывании верхушки гребня, на мощные завихрения, на трение между струями и в конечном счёте — на незначительное нагревание воды. Но вся ли потерянная энергия уходит на это? Нет. Волны совершают большую геологическую работу на дне моря.

Источник

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ И ПОЛОГОЕ ПОЛЕ

Исходно Берегом назывался только сам Крутой Спуск к воде, о самый низ которого бьются волны Моря. Или, по-другому сказать, так назывался только сам Крутой Подъём от воды Моря и до самого-самого-самого…

А то, что находится на вершине всего этого Подъёма и дальше, то считалось находящимся На Берегу.

То есть от воды вверх поднимается сам Берег, а дальше – от самого верха Берега – это всё уже «На Берегу».

… Слово «Берег» родственно не очень русскому слову «Берг» в значении «Гора» или в значении «Высота».

Слово «Берег» есть сокращение его исходного вида. Впереди нет нескольких букв и нет некоторых знаков внутри слова.

Слово «Берег» есть слово одного извода со словами «Бережок», «Бугор», «Гора», «Беречь», «Оберегать», «Обречение», «Овраг» и «Буерак».

Слово «Берег» имеет отношение к словам «Река» и «Море», оно имеет прямое отношение к слову «Бриз» – так называется ветер у морского берега; и к нему имеет отношение слово «Бриг» – вид парусного судна.

… Кстати.

Интересно, что «Человек Обречённый» – это человек, которого Понятной, Ясной Речью приговорили к чему-то нехорошему. Это человек, которому высказали какую-то Речь-Приговор, определившую его судьбу. И раньше, бывало, обречённый человек от осознания безысходности и безнадёжности своего положения прыгал с Высокого Берега в Пучину Моря.

А Буерак – это склон оврага. Как правило, у оврагов Склоны-Буераки круто уходят вниз.

Овраги – это какие-то росступи земли или промоины от маленьких речек, впадающих в большую реку со стороны её Высокого Берега.

И напротив, промоина от маленькой речки, впадающей в большую реку с её Низкой Стороны, называется Балка.

По-другому Балка – это осыпи, поросшие травами, кустами и небольшими деревцами, пологие встречные склоны, меж которых течёт речка, впадающая в большую реку со стороны Низкого Берега…

… И всё это так-так и так… Но…

Но Низкий Берег реки Берегом не назывался.

Низкий Берег – это не Берег, а … Поле. Это есть Поле, о котором мы рассказывали в предыдущих статьях.

Итак… Течёт Река – один её Берег Высокий, а другой – Низкий…

Но говорили раньше не так. Говорили раньше так, что с одной стороны у неё Высокий Берег, а с другой – Пологое Поле.

И слова «Поле» и «Пологое», конечно же, есть слова одного извода.

Воды Реки омывают край Поля, а воды Моря бьются об основание Берега.

По-другому сказать, со стороны Поля река так и называется – Река, а крутой Берег спускается в воды Моря.

И можно сказать, что Река течёт между Берегом и Полем.

Источник

Высокий берег, обрыв, яр. Как называется?

Все это можно назвать одним выражением крутой склон.

Действительно и крутой берег и яр и обрыв можно назвать общим словом склон, но вот беда, в слове склон одна буква оказывается лишней и следовательно не оно загадано в этом кроссворде. Попробую предположить, что нужное нам слово это УВАЛ, который в географии является небольшой пологой возвышенностью, вытянутой в длину, и не превышающей по высоте 200 метров, то есть мало напоминающий крутой берег, но я следую не словарю географических терминов, а словарю русского языка и в нем мы можем обнаружить совсем иное определение увала- это косогор, крутой склон, откос на поверхности земли, то есть самое то, что требовалось.

Лесото , это маленькая африканская страна , которая обрела независимость лишь во второй половине прошлого века. Более точным определением для Лесото является Анклав. В мире всего три государства располагаются на территории других. Остальные два это Сан — Марино и Ватикан.Это означает что страна полностью находится на территории другой страны , в данном случае , на территории Южно — Африканской Республики. И даже страна , не подходит к точному определению , так как это Королевство. Площадь королевства всего тридцать тысяч квадратных километров. Столица Лесото — город Масеру. Экономика связана с несколькими странами , которые объединились в союз и используют валюту — Лоти и Ранды. Для ответа подходит вариант — ЛОТИ.

Сказку о царе Солтане Пушкин написал в 1831 году. По сюжету царь Солтан вернувшись из похода узнаёт о том, что царица родила неведомо кого. В гневе царицу упаковали в бочку вместе с новорожденным и кинули в море. Далее дитя выросло прямо в бочке и набравшись силушки выбило днище у бочонка. К тому времени бочонок прибило к неизвестному острову. Дитятю нарекли Гвидоном и стал он князем. Потом добрый молодец отбил у коршуна белую лебедь, а она оказалась царевной. Пришлось на ней жениться. Ответ — Гвидон.

Источник