- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

- ЛО́ЖЕ ОКЕА́НА

- Абиссальная равнина

- Содержание

- Типы сочленений континентов с абиссальными равнинами

- Типы рельефа абиссальных равнин

- Осадконакопление на абиссальных равнинах

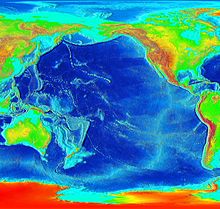

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

ЛО́ЖЕ ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 17. Москва, 2010, стр. 748-749

Скопировать библиографическую ссылку:

ЛО́ЖЕ ОКЕА́НА, обширная часть дна Мирового ок., ограниченная подводными окраинами материков, охватывает его абиссальную часть, исключая срединно-океанич. хребты. Общая пл. Л. о. 193,8 млн. км 2 (ок. 38% поверхности Земли), из них в Тихом ок. 116,6, в Атлантическом ок. 34,2, в Индийском ок. 39,6, в Северном Ледовитом ок. 3,4 млн. км 2 . Л. о. представляет собой планетарную морфоструктуру и соответствует океанич. платформам с типично океанич. земной корой и спокойным тектонич. режимом; проявления вулканизма (напр., Гавайские о-ва) и сейсмичности (напр., к юго-востоку от о. Шри-Ланка) являются исключениями. Состоит из котловин (крупнейшая – Северо-Восточная котловина в Тихом ок.), разделённых поднятиями разл. морфологии, что придаёт Л. о. крупноячеистый характер. Днище котловин занято абиссальными равнинами , лежащими на глубинах 2000–6000 м. Морфология равнин закономерно изменяется по направлению от срединно-океанич. хребтов к периферии океанов. Продолжением флангов срединно-океанич. хребтов являются холмистые абиссальные равнины, лежащие примерно на одном уровне поверхности дна (относит. высота холмов до 500 м, диаметр основания до 10 км). В Тихом ок. абиссальные холмы занимают до 80% площади дна. Обычно они образуют цепочки, вытянутые параллельно оси ближайших срединно-океанич. хребтов, но могут быть беспорядочно разбросаны; сложены магматич. породами. По мере приближения к источникам осадков (периферии материков, зоны повышенной биопродуктивности в океане, действующие вулканы) рельеф абиссальных холмов постепенно сглаживается в ходе накопления сначала облекающих, а затем перекрывающих толщ отложений с образованием волнистых и плоских абиссальных равнин. Последние могут постепенно переходить в наклонные равнины материкового подножия.

Источник

Абиссальная равнина

Абиссальные равнины — глубоководные равнины океанических котловин и впадин краевых морей. Абиссальные равнины занимают

40 % площади ложа океанов и лежат на глубинах 2500—5500 метров. Они расположены между подножьем континента и срединно-океаническим хребтом [1] .

Содержание

Типы сочленений континентов с абиссальными равнинами

Абиссальные равнины обычно располагаются у подножий континентальных склонов, при этом существует три основных типа сочленения континентов с абиссальными равнинами:

- Пассивные окраины континентов, в которых шельф подстилается континентальной корой, в пределах континентального склона развита кора переходная от континентальной к океанической и в зоне подножия переходная кора замещается нормальной океанической. Такой тип перехода характерен для Атлантического океана, для запада, юга и юго-востока Индийского океана и для Северного Ледовитого океана

- Сочленение через поперечный трансформный разлом. Такое сочленение сходно с пассивными окраинами, но отличается узостью и крутым континентальным склоном, приуроченным к разлому. Примерами такого типа являются северная окраина Гвинейского залива и южная окраина Ньюфаундленда в Атлантическом океане, крайний южный участок африканской окраины Индийского океана

- Активные континентальные окраины, на которых сочленение происходит через океанические глубоководные желоба, обычно через пологие краевые валы. Такой тип сочленения приурочен к зонам субдукции, окаймляющих почти со всех сторон, кроме южной, Тихий океан, восточную часть Индийского океана (Зондский жёлоб) и отдельным окраинам Атлантического океана (у Антильской и Южно-Сандвичевой островных дуг).

Типы рельефа абиссальных равнин

Морфологически абиссальные равнины разделяются на два типа — плоские (субгоризонтальные) и холмистые. Рельеф базальтового ложа обоих типов равнин сглажен осадочным чехлом, мощность которого колеблется от 5000 до менее чем 1000 м. Плоский рельеф нарушается абиссальными холмами — округлыми или эллиптическими в плане образованиями до 1000 м высотой, ориентированными параллельно срединно-океаническим хребтам, возникшим при спрединге и вулканическими горами и гайотами.

- Плоские абиссальные равнины приурочены к окраинным частям океанических котловин или к центральным частям котловин краевых морей и наиболее распространены в Атлантическом океане, менее типичны для Индийского и Тихого океанов; такие равнины являются наиболее плоскими областями рельефа Земли: уклоны дна составляют менее 0,001. Такая выравненность обусловлена благоприятными условиями для накопления осадков у пассивных континентальных окраин.

- Холмистые абиссальные равнины более типичны для океанов с активными континентальными окраинами: в этом случае глубоководные желоба окраин играют роль ловушек для осадочного материала, выносящегося с континентов. Холмистые абиссальные равнины наиболее распространены в Тихом и Индийском океанах и менее типичны для Атлантического океана.

Неоднородность рельефа базальтового ложа абиссальных равнин зависит от скорости спрединга (степень сглаженности пропорциональна скорости спрединга), но степень сглаженности дна, образованного осадочным чехлом, пропорциональна скорости накопления осадков — что и приводит к тому, что в Атлантике со среднескоростным спредингом, но пассивными окраинами у континентальных окраин преобладают плоские абиссальные равнины, а в тихоокеанском бассейне даже в случае быстроспрединогвого восточно-тихоокеанского поднятия за счёт улавливания осадков желобами у активной окраины преобладают холмистые абиссальные равнины.

Осадконакопление на абиссальных равнинах

На абиссальных равнинах, расположенных у пассивных континентальных окраин осадконакопление происходит главным образом за счёт мутьевых потоков, доставляющих обломки пород, разрушенных эрозией континентов и формирующих турбидитовые отложения. Мутьевые потоки зачастую формируют абиссальные каналы.

В относительно малоглубинных частях абиссальных равнин в осадках преобладают карбонаты, отлагающиеся непосредственно из воды и из раковин гибнущих морских организмов.

Осадконакопление в глубоководных частях абиссальных равнин определяется двумя важными факторами:

- Абиссальные равнины в большинстве случаев значительно удалены от континентов и других источников сноса, поэтому осадки, образующиеся в результате эрозии континентов, отсутствуют на абиссальных равнинах.

- Абиссальные равнины расположены на большой глубине, часто большей уровня карбонатной компенсации — глубины ниже которой кальцит растворяется, поэтому на них не происходит осаждение карбонатов, и раковины морских организмов, погружающиеся из верхних слоев океана, так же полностью растворяются.

Вследствие этих двух причин на абиссальных равнинах накапливаются весьма характерные осадки — океанические красные глины. Скорость их накопления очень низка — несколько сантиметров в тысячелетие.

Кроме глин на абиссальных равнинах происходит накопление железомарганцевых конкреций, состоящих из гидроксидов марганца и железа. В минеральном составе конкреций доминируют гидроксиды марганца — тодорокит, бернессит, бузерит, асболан и железа — вернадит, гематит, фероксигит. На вершинах гайотов и склонов подводных гор, накопление минералов марганца и железа идёт в форме рудных корок.

Источник