Тихий океан – площадь, глубина, соленость и граничащие океаны

Тихий океан – самый крупный и самый древний на нашей планете. Он настолько огромен, что с легкостью может вместить в себя все материки и острова, вместе взятые и именно поэтому его часто называют Великим. Площадь Тихого океана составляет 178,6 млн. кв. км, что соответствует 1/3 поверхности всего земного шара.

Общая характеристика

Тихий океан – важнейшая часть Мирового океана, поскольку вмещает в себя 53% общего объема его воды. Простирается он с востока на запад на 19 тысяч километров, а с севера на юг – на 16 тысяч. При этом большая часть его вод расположена в южных широтах, а меньшая – в северных.

Тихий океан является не только самым большим, но и самым глубоким водным бассейном. Максимальная глубина Тихого океана составляет 10994 м – именно такова глубина знаменитой Марианской впадины. Средние же показатели колеблются в пределах 4 тысяч метров.

Рис. 1. Марианская впадина.

Своим названием Тихий океан обязан португальскому мореплавателю Фернану Магеллану. Во время его продолжительного путешествия на океанических просторах царила тихая и спокойная погода, без единого шторма и бури.

Рельеф дна отличается большим разнообразием.

Здесь встречаются:

- котловины (Южная, Северо-Восточная, Восточная, Центральная);

- глубоководные желоба (Марианский, Филиппинский, Перуанский;

- возвышенности (Восточно-Тихоокеанское поднятие).

Свойства воды формируются при взаимодействии с атмосферой и во многом подвержены изменениям. Соленость Тихого океана составляет 30-36,5 %.

Она зависит от расположения вод:

- максимальная соленость (35,5-36,5%) присуща водам в тропических зонах, где относительно небольшое количество осадков сочетается с интенсивным испарением;

- соленость понижается к востоку под влиянием холодных течений;

- соленость также понижается под воздействием обильных осадков, особенно это заметно на экваторе.

Географическое положение

Тихий океан условно делят на две области – южную и северную, граница между которым пролегает по линии экватора. Поскольку океан имеет колоссальные размеры, его границами служат побережья нескольких материков и частично граничащие океаны.

В северной части границей между Тихим и Северным Ледовитым океаном является линия, соединяющая Мыс Дежнева и Мыс Принца Уэльского.

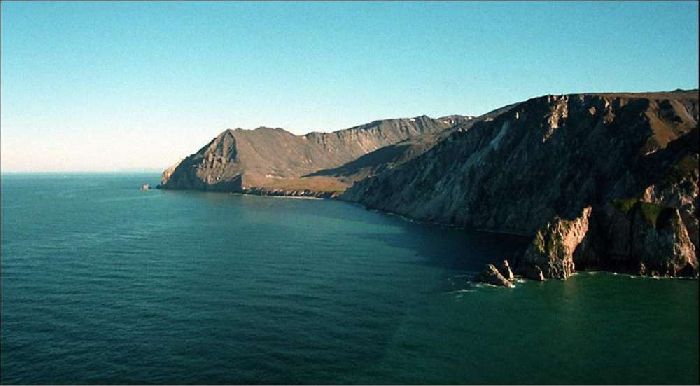

Рис. 2. Мыс Дежнева.

На востоке Тихий океан граничит с побережьями Южной и Северной Америки. Немного южнее граница между Тихим и Атлантическим океаном простирается от Мыса Горн до Антарктики.

На западе воды Тихого океана омывают Австралию и Евразию, затем граница проходит вдоль Бассового пролива с восточной стороны, и опускается по меридиану южнее до Антарктиды.

Особенности климата

Климат Тихого океана подчинен общей широтной зональности и мощному сезонному влиянию Азиатского материка. Из-за огромной занимаемой площади для океана характерны практически все климатические зоны.

- В тропической и субтропической зонах северного полушария царят северо-восточные пассаты.

- Для экваториальной зоны характерна штилевая погода в течение всего года.

- В тропиках и субтропиках южного полушария господствует юго-восточный пассат. Летом в тропиках зарождаются тропические ураганы невероятной силы – тайфуны.

Средняя температура воздуха в экваториальной и тропических зонах составляет 25 С тепла. На поверхности температура воды колеблется в пределах 25-30 С, в то время как в приполярных областях она опускается до 0 С.

В районе экватора количество осадков достигает 2000 мм, снижаясь до 50 мм в год возле побережья Южной Америки.

Моря и острова

Береговая линия Тихого океана наиболее сильно изрезана на западе, и менее всего – на востоке. На севере в материк глубоко врезается пролив Джорджия. Самыми крупными тихоокеанскими заливами является Калифорнийский, Панамский и Аляскинский.

Общая площадь морей, заливов и проливов, принадлежащих Тихому океану, занимает 18% от общей площади океана. Большая часть морей располагается вдоль берегов Евразии (Охотское, Берингово, Японское, Желтое, Филиппинское, Восточно-Китайское), вдоль австралийского побережья (Соломоново, Новогвинейское, Тасманово, Фиджи, Коралловое). Самые холодные моря находятся у Антарктиды: Росса, Амундсена, Сомова, Дюрвиля, Беллинсгаузена.

Рис. 3. Коралловое море.

Все реки бассейна Тихого океана относительно короткие, но со стремительным течением вод. Самой крупной рекой, впадающей в океан, является Амур.

В Тихом океане располагается около 25 тысяч крупных и малых островов, с уникальным животным и растительным миром. По большей части они располагаются в экваториальном, тропических и субтропических природных комплексах.

К крупным архипелагам Тихого океана относятся Гавайские острова, Филиппинский архипелаг, Индонезия, а самым большим островом является Новая Гвинея.

Насущной проблемой Тихого океана является существенное загрязнение его вод. Промышленные отходы, нефтяные пятна, бездумное истребление обитателей океана способны нанести непоправимый вред Тихому океану, нарушив хрупкое равновесие его экосистемы.

Что мы узнали?

При изучении темы «Тихий океан» мы познакомились с краткой характеристикой океана, его географическим положением. Мы выяснили, какие острова, моря и реки принадлежат Тихому океану, каковы особенности его климата, познакомились с основными экологическими проблемами.

Источник

Тихий океан

Общая характеристика

Тихий океан – важнейшая часть Мирового океана, поскольку вмещает в себя 53% общего объема его воды. Простирается он с востока на запад на 19 тысяч километров, а с севера на юг – на 16 тысяч. При этом большая часть его вод расположена в южных широтах, а меньшая – в северных.

Тихий океан является не только самым большим, но и самым глубоким водным бассейном. Максимальная глубина Тихого океана составляет 10994 м – именно такова глубина знаменитой Марианской впадины. Средние же показатели колеблются в пределах 4 тысяч метров.

Рис. 1. Марианская впадина.

Своим названием Тихий океан обязан португальскому мореплавателю Фернану Магеллану. Во время его продолжительного путешествия на океанических просторах царила тихая и спокойная погода, без единого шторма и бури.

Рельеф дна отличается большим разнообразием.

Здесь встречаются:

- котловины (Южная, Северо-Восточная, Восточная, Центральная);

- глубоководные желоба (Марианский, Филиппинский, Перуанский;

- возвышенности (Восточно-Тихоокеанское поднятие).

Свойства воды формируются при взаимодействии с атмосферой и во многом подвержены изменениям. Соленость Тихого океана составляет 30-36,5 %.

Она зависит от расположения вод:

- максимальная соленость (35,5-36,5%) присуща водам в тропических зонах, где относительно небольшое количество осадков сочетается с интенсивным испарением;

- соленость понижается к востоку под влиянием холодных течений;

- соленость также понижается под воздействием обильных осадков, особенно это заметно на экваторе.

Географическое положение

Тихий океан условно делят на две области – южную и северную, граница между которым пролегает по линии экватора. Поскольку океан имеет колоссальные размеры, его границами служат побережья нескольких материков и частично граничащие океаны.

В северной части границей между Тихим и Северным Ледовитым океаном является линия, соединяющая Мыс Дежнева и Мыс Принца Уэльского.

Рис. 2. Мыс Дежнева.

На востоке Тихий океан граничит с побережьями Южной и Северной Америки. Немного южнее граница между Тихим и Атлантическим океаном простирается от Мыса Горн до Антарктики.

На западе воды Тихого океана омывают Австралию и Евразию, затем граница проходит вдоль Бассового пролива с восточной стороны, и опускается по меридиану южнее до Антарктиды.

Особенности климата

Климат Тихого океана подчинен общей широтной зональности и мощному сезонному влиянию Азиатского материка. Из-за огромной занимаемой площади для океана характерны практически все климатические зоны.

- В тропической и субтропической зонах северного полушария царят северо-восточные пассаты.

- Для экваториальной зоны характерна штилевая погода в течение всего года.

- В тропиках и субтропиках южного полушария господствует юго-восточный пассат. Летом в тропиках зарождаются тропические ураганы невероятной силы – тайфуны.

Средняя температура воздуха в экваториальной и тропических зонах составляет 25 С тепла. На поверхности температура воды колеблется в пределах 25-30 С, в то время как в приполярных областях она опускается до 0 С.

В районе экватора количество осадков достигает 2000 мм, снижаясь до 50 мм в год возле побережья Южной Америки.

Моря и острова

Береговая линия Тихого океана наиболее сильно изрезана на западе, и менее всего – на востоке. На севере в материк глубоко врезается пролив Джорджия. Самыми крупными тихоокеанскими заливами является Калифорнийский, Панамский и Аляскинский.

Общая площадь морей, заливов и проливов, принадлежащих Тихому океану, занимает 18% от общей площади океана. Большая часть морей располагается вдоль берегов Евразии (Охотское, Берингово, Японское, Желтое, Филиппинское, Восточно-Китайское), вдоль австралийского побережья (Соломоново, Новогвинейское, Тасманово, Фиджи, Коралловое). Самые холодные моря находятся у Антарктиды: Росса, Амундсена, Сомова, Дюрвиля, Беллинсгаузена.

Рис. 3. Коралловое море.

Все реки бассейна Тихого океана относительно короткие, но со стремительным течением вод. Самой крупной рекой, впадающей в океан, является Амур.

В Тихом океане располагается около 25 тысяч крупных и малых островов, с уникальным животным и растительным миром. По большей части они располагаются в экваториальном, тропических и субтропических природных комплексах.

К крупным архипелагам Тихого океана относятся Гавайские острова, Филиппинский архипелаг, Индонезия, а самым большим островом является Новая Гвинея.

Насущной проблемой Тихого океана является существенное загрязнение его вод. Промышленные отходы, нефтяные пятна, бездумное истребление обитателей океана способны нанести непоправимый вред Тихому океану, нарушив хрупкое равновесие его экосистемы.

Что мы узнали?

При изучении темы «Тихий океан» мы познакомились с краткой характеристикой океана, его географическим положением. Мы выяснили, какие острова, моря и реки принадлежат Тихому океану, каковы особенности его климата, познакомились с основными экологическими проблемами.

Источник

какая солёность в тихом океане

Соленость на поверхности океанов и морей не удается рассмотреть с той же степенью подробности, как температуру воды, из-за недостатка исходных данных.

Изменение солености на поверхности Мирового океана с географической широтой. В экваториальной зоне в соответствии с превышением осадков над испарением соленость поверхностных вод понижена. Штилевая полоса находится в северном полушарии и минимальная соленость наблюдается между 5 и 10° с. ш., составляя в среднем по всему Мировому океану 34,43‰. Сопоставляя между собой отдельные океаны, мы обнаруживаем, что в экваториальной зоне Тихого соленость наиболее низка (34,04‰), а в Атлантическом понижение ее наименьшее (35,01‰). В Индийском океане из-за смещения штилевой зоны в южное полушарие минимальная средняя соленость 34,62‰ отмечается между 10° и 15° ю. ш.

С удалением от экваториальной зоны соленость поверхностных вод быстро увеличивается, достигая в субтропических широтах максимального значения. Наиболее высокая соленость отмечается, в среднем по всему Мировому океану, между 25° и 30° с. ш. (35,76‰) и между 20° и 25° ю. ш. (35,74‰). Величины максимальной солености весьма значительно изменяются в отдельных океанах, что можно проследить как по абсолютным их значениям, так и по аномалиям.

В низких широтах Атлантического океана наблюдаются положительные аномалии солености, достигающие 1‰. Особенно большое распространение они имеют в северном полушарии. Средняя широтная величина солености воды между 30° и 35° с. ш. достигает 36,91‰. В южном полушарии максимальное среднее широтное значение — 36,66‰ — отмечается в Атлантическом океане между 15° и 20° ю. ш.

В Тихом океане соленость воды в области субтропических максимумов значительно меньше, чем в других океанах. Средняя широтная величина солености у 20-25° ю. ш. составляет 35,70‰, а у 25 — 30° с. ш. — только 34,95‰. Поэтому в Тихом океане наблюдаются отрицательные аномалии солености воды, получающие особенно широкое распространение в северном полушарии, где они достигают — 1‰.

В Индийском океане субтропические максимумы солености имеют значительно меньшее распространение, чем в Тихом и Атлантическом. Наибольшая средняя широтная соленость воды, равная 35,81‰, отмечается между 30° и 35° ю. ш. От 25° до 45° ю. ш. прослеживаются небольшие положительные аномалии. Они наблюдаются и в северной части Индийского океана, однако характерная для низких широт область с высокой соленостью формируется лишь в районе Аравийского моря. В районе Бенгальского залива соленость понижена, что далее будет рассматриваться более подробно.

С удалением от субтропических максимумов в направлении полюсов соленость воды постепенно понижается. Примерно около сороковых градусов широты создается равенство между испарением и осадками, чем и ограничивается область с повышенной соленостью. Между 40° с. ш. и 40° ю. ш. повсеместно, исключая экваториальную зону и небольшие участки в прибрежной полосе, преобладает соленость выше 35‰, а на севере Атлантического океана даже более 36‰, и лишь на севере Тихого океана она немного превышает 34‰.

Превышение осадков над испарением достигает максимального значения примерно у 50° широты, здесь же в основном прекращается то интенсивное уменьшение солености, которое начинается от областей субтропических максимумов. Несмотря на то, что с последующим увеличением широты разность между осадками и испарением уменьшается, небольшое понижение солености еще продолжается. Причина тому — опреснение, создаваемое таянием льдов. В Северном Ледовитом океане, кроме того, немалую роль играет речной сток.

Основные закономерности поля солености на поверхности океанов. Помимо разности между испарением и осадками, таяния льдов и речного стока, поле солености в значительной мере формируется под воздействием циркуляции вод.

Соленость на поверхности океанов и морей не удается рассмотреть с той же степенью подробности, как температуру воды, из-за недостатка исходных данных.

Изменение солености на поверхности Мирового океана с географической широтой. В экваториальной зоне в соответствии с превышением осадков над испарением соленость поверхностных вод понижена. Штилевая полоса находится в северном полушарии и минимальная соленость наблюдается между 5 и 10° с. ш., составляя в среднем по всему Мировому океану 34,43‰. Сопоставляя между собой отдельные океаны, мы обнаруживаем, что в экваториальной зоне Тихого соленость наиболее низка (34,04‰), а в Атлантическом понижение ее наименьшее (35,01‰). В Индийском океане из-за смещения штилевой зоны в южное полушарие минимальная средняя соленость 34,62‰ отмечается между 10° и 15° ю. ш.

С удалением от экваториальной зоны соленость поверхностных вод быстро увеличивается, достигая в субтропических широтах максимального значения. Наиболее высокая соленость отмечается, в среднем по всему Мировому океану, между 25° и 30° с. ш. (35,76‰) и между 20° и 25° ю. ш. (35,74‰). Величины максимальной солености весьма значительно изменяются в отдельных океанах, что можно проследить как по абсолютным их значениям, так и по аномалиям.

В низких широтах Атлантического океана наблюдаются положительные аномалии солености, достигающие 1‰. Особенно большое распространение они имеют в северном полушарии. Средняя широтная величина солености воды между 30° и 35° с. ш. достигает 36,91‰. В южном полушарии максимальное среднее широтное значение — 36,66‰ — отмечается в Атлантическом океане между 15° и 20° ю. ш.

В Тихом океане соленость воды в области субтропических максимумов значительно меньше, чем в других океанах. Средняя широтная величина солености у 20-25° ю. ш. составляет 35,70‰, а у 25 — 30° с. ш. — только 34,95‰. Поэтому в Тихом океане наблюдаются отрицательные аномалии солености воды, получающие особенно широкое распространение в северном полушарии, где они достигают — 1‰.

Источник