- Острова России в Тихом океане

- Содержание

- Чукотский автономный округ

- Центральный район

- Чукотский район

- Провиденский район

- Камчатский край

- Алеутский район

- Карагинский район

- Магаданская область

- Хабаровский край

- Приморский край

- Владивосток

- Лазовский район

- город Находка

- город Фокино

- Хасанский район

- Сахалинская область

- Смотреть что такое «Острова России в Тихом океане» в других словарях:

- Острова Тихого океана и Русская Америка: Упущенные колонии России

- Какой остров России самый крупный в Тихом океане

- Сахалин — самый крупный остров России

- Населенность и доступность

- Описание ландшафта

- Климат и др

- Другие крупные российские острова в Тихом океане

- Утерянные земли России: русские Гавайи

Острова России в Тихом океане

Список российских островов в Тихом океане по регионам. В список попадают архипелаги и отдельно стоящие острова. Острова, входящие в архипелаги, перечисляются в соответствующих статьях. Совсем мелкие острова, скалы целесообразнее перечислять в статьях о близлежащих более крупных островах, или не упоминать вовсе.

Содержание

Чукотский автономный округ

Центральный район

Чукотский район

Провиденский район

Камчатский край

Алеутский район

Карагинский район

Магаданская область

Хабаровский край

Приморский край

Владивосток

Лазовский район

город Находка

город Фокино

Хасанский район

Сахалинская область

- Проставить интервики в рамках проекта Интервики.

- Добавить иллюстрации.

- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Острова России в Тихом океане» в других словарях:

Острова России — Систематический список островов России Содержание 1 Острова в морях и океанах 1.1 Острова в морях Атлантического океана … Википедия

Русские открытия в Тихом океане — Тихий океан Русские открытия в Тихом океане русские внесли весомый вклад в историю географических открытий и исследований Тихого океана. Историю исследования Тихого океана принято разделять на 3 периода: Первый период от древних… … Википедия

Острова Кука — Kūki Āirani (маори) Cook Islands (англ.) … Википедия

Острова, которые являются предметом территориальных споров — Территориальный спор международный спор между государствами по поводу юридической принадлежности определенной территории. Не являются территориальным спором демаркационные разногласия сторон, а также односторонняя территориальная претензия.… … Энциклопедия ньюсмейкеров

Острова Сахалинской области — Островная Сахалинская область России расположена целиком на островах в Тихом океане. Точного количества островов, скал, камней и отмелей (им дают нейтральное название объект) не ивестно, даже в Уставе Сахалинской области не было прописано,… … Википедия

Тихоокеанский флот ВМФ России — Тихоокеанский флот ВМФ России … Википедия

Полезные ископаемые России — См. также: Добыча полезных ископаемых в России На территории Российской Федерации сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно энергетических ресурсов[1]. В частности имеются: крупные месторождения нефти, газа, угля, калийных солей,… … Википедия

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА — острова в Тихом океане от юга Камчатки до о. Хоккайдо (Япония). Большая Курильская гряда (1200 км) это около 30 островов, в т. ч. наиболее крупные Парамушир, Онекотан, Симушир, Уруп, Итуруп, Кунашир. Малая Курильская гряда (100 км) лежит юго… … Большая актуальная политическая энциклопедия

Отношения России и США — Российско американские отношения … Википедия

Источник

Острова Тихого океана и Русская Америка: Упущенные колонии России

Существует утверждение, что Российская империя никогда не владела колониями. Если считать таковыми только заморские территории, то это утверждение близко к истине. Россия могла стать самой настоящей колониальной державой, но по различным причинам этого не произошло. В прошлом у нашей страны появлялись возможности владеть территориями на разных континентах, но они не были реализованы.

Когда говорят о российских колониях, первым делом вспоминают Аляску. Действительно, когда-то эта территория принадлежала России. Но было бы справедливее говорить не об Аляске, а о российских владениях на Американском континенте. Ведь наша страна владела не только Аляской, но и территориями в Калифорнии. В планах было освоение всего современного западного побережья США. Но, например, земли в теперешнем штате Вашингтон, в районе, где теперь находится Сиэтл, первыми успели захватить американцы.

Русскую крепость Форт-Росс в Калифорнии многие помнят по мюзиклу «Юнона и Авось», действие которого происходит в этих местах. Эти владения были проданы мексиканцам, так как контролировать их России было не под силу.

Была также возможность получить в собственность остров Тобаго в Карибском море. Ранее он принадлежал Курляндии, небольшому прибалтийскому герцогству. Курляндия, чтобы не отставать от общеевропейской моды, тоже обзавелась колониями. Одной из них был остров Тобаго, а второй стал остров святого Андрея у африканского побережья. После вхождения герцогства Курляндского в состав Российской империи эти острова должны были также стать российскими. Но незадолго до этого Курляндия отдала их Великобритании в качестве залога за полученные кредиты.

Хотя считается, что Аляску Россия продала, фактически она ее отдала даром. Судно с золотом, предназначенным для оплаты за Аляску, затонуло по пути из Лондона в Санкт-Петербург, а страховая компания, в которой был застрахован груз, спешно объявила себя банкротом. Есть подозрения, что это было мошенничеством, а золота на корабле не было.

После многолетней Северной войны со Швецией Петр Первый предпринял поход против Персии, современного Ирана. Поход был удачным. Удалось захватить Дагестан, Азербайджан и южное побережье Каспийского моря, принадлежащее сегодня Ирану. Но после смерти Петра Великого территории Северной Персии были возвращены без всякой компенсации, так как их удержание посчитали обременительным занятием.

Гораздо позже, в 1920 году, на этих землях возникла Персидская Советская республика, просуществовав год.

Острова Тихого океана

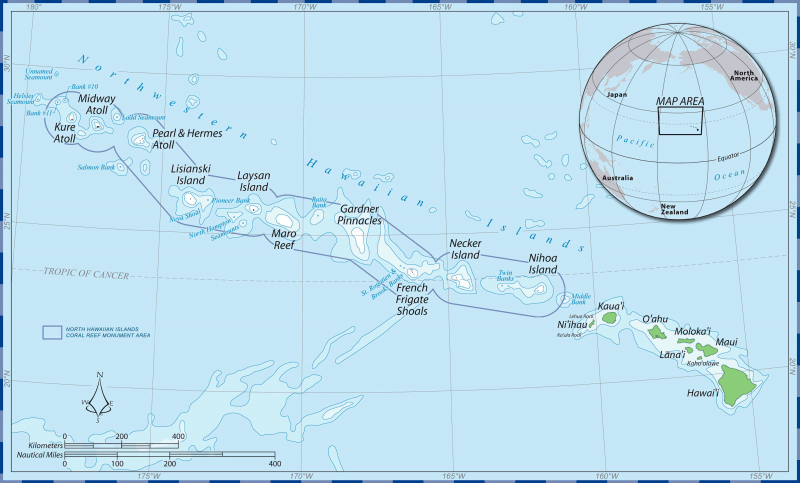

По международным законам, страна, первая открывшая какой-либо остров, могла установить там свой флаг и объявить своей собственностью. Русские мореплаватели открыли множество островов в Тихом океане, но политика Российской империи не ставила своей целью приобретение заморских территорий.

После присоединения Сибири и Дальнего Востока у страны не было потребностей ни в дополнительных территориях, ни в природных ресурсах. Удержать бы то, что есть.

А ведь местный правитель Гавайских островов, вождь Камеамеа, обращался к нашей стране с просьбой перейти под покровительство России. А известный русский путешественник и первооткрыватель Миклухо-Маклай, подробно описавший северное побережье Новой Гвинеи, ходатайствовал о присоединении этой территории к Российской империи, но оно было отклонено.

Проливы Босфор и Дарданеллы

В 1916 году между Россией, Англией и Францией было подписано секретное соглашение о разделе Османской империи, которая была союзницей Германии в Первой мировой войне. По договору к России должны были отойти проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным. Кроме того, ей отходила бы Восточная Анатолия, которую также называют Западной Арменией, с выходом к Средиземному морю.

Но в России произошла революция, которая вывела страну из числа участников и победителей в Первой Мировой войне, так что проливы нам не достались.

В одной известной советской песне поется: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Так и есть. Ну не подходит российскому человеку роль колонизатора. Не на том базируются наши ценности.

Россия по своим размерам является крупнейшим государством мира. У нас есть богатые природные ресурсы и талантливое население. Этого достаточно.

Мы не планируем завоеваний, но и свои земли никому не отдаем. А если к нам приходят завоеватели, они получают по заслугам.

Источник

Какой остров России самый крупный в Тихом океане

У восточного побережья Азии к югу от Камчатки расположен Сахалин — самый крупный российский остров в Тихом океане. В царские времена его население состояло в основном из ссыльных каторжан. Сейчас это регион, привлекательный для инвестиций в нефтедобывающую промышленность, а благодаря первозданной природе — в экотуризм.

Сахалин — самый крупный остров России

Название территории произошло от словосочетания «Сахалян-Улла», что означает «Скалы черной реки». Так маньчжуры называли реку Амур, но на одной из ранних карт оно по ошибке было отнесено к Сахалину и в дальнейшем прижилось как его географическое название.

На фото с большой высоты видно, что по форме Сахалин напоминает вытянутую рыбу, проплывающую между Охотским и Японским морями в северном направлении. Протяженность острова с севера от мыса Елизаветы на юг до мыса Крильон равна ≈950 км, ширина колеблется от 26 км до 160 км.

Населенность и доступность

Островная территория связана с материком воздушным сообщением, которое часто нарушается в связи с ухудшением метеоусловий, и более стабильной паромной переправой. Население Сахалина составляет ≈490 тыс. человек. Плотнее всего заселена его южная сторона. Здесь находятся административный центр Сахалинской области — г. Южно-Сахалинск — и г. Невельск с паромной переправой. Пользующимися спросом местами для летнего отдыха считаются залив Анива и юг Сусунайской равнины.

Города и пгт Поронайск, Онор, Тымовское, Буюклы, Адо-Тымово и другие расположены на территории удобной для проживания долины у рек Тымь и Поронай. Из-за неблагоприятных климатических условий север и восток острова заселены мало.

На полуострове Шмидта расположены небольшие селения, в восточной части Сахалина — только поселок Пограничный.

Территория западного побережья относится к умеренно-теплой агроклиматической зоне. Основное население сосредоточено в Александровске-Сахалинском, Углегорске и других городах. Представители единственной сохранившейся на острове коренной народности нивхи (≈2 тыс. чел.) проживают около г. Оха.

Описание ландшафта

Сахалин занимает площадь 76,6 тыс. км². Рельеф южной и центральной части острова преимущественно среднегорный. Вдоль побережий тянутся 2 горные системы:

- Западно-Сахалинская. Наивысшая точка — гора Онор (1327 м).

- Восточно-Сахалинская. Здесь находится самая высокая вершина на Сахалине — гора Лопатина (1609 м).

Между возвышенностями расположена Тымь-Поронайская низменность, образованная поймами рек Поронай, Ныш и Тымь. Здесь же находится множество озер и заболоченных участков.

Местность на севере острова пологая, переходящая в холмы и скалистые образования на п-ове Шмидта. Береговая линиия слабо изрезанная. Из крупных объектов на побережье выделяются заливы Терпения и Анива, а также 4 полуострова: Тонино-Анивский, Крильон, Шмидта и Терпения.

Климат и др

Погодные условия на Сахалине обусловлены его географическим положением, муссонными ветрами и проходящими рядом течениями. Лето в северной части острова прохладное (+9…+13°C) и влажное, а у побережья Охотского моря даже в июле можно наблюдать нетающие льды. Зима длится с сентября по май, почки на деревьях начинают распускаться только в середине июня. Средняя температура в зимний период — -24°C, но иногда опускается до отметки -40 и даже -45°C.

Климат на юге Сахалина более мягкий. Под влиянием теплых течений в Татарском проливе зима заканчивается в марте, а летом температура достигает наибольших значений +19…+22°C, что ощутимо выше, чем на той же широте материковой зоны. Теплая погода устанавливается в конце мая и длится до середины осени, дневные температуры в октябре доходят до +20°C.

Зима в южной части Сахалина снежная и мягкая со средней температурой около -8°C.

Круглогодично на острове наблюдается высокая циклоническая активность. Уровень осадков, выпадающих в среднем за год, колеблется от 500-600 мм в северных долинах до 1000-1100 мм в южных горах. Для Сахалина характерны туманы, летом — затяжные и грозовые дожди со шквалистым ветром, зимой — обильные снегопады и метели. Снежный покров в горах иногда достигает 5 м, за 1 сутки его высота может увеличиться на 1,5 м. Остров находится в зоне повышенной сейсмической активности, проявляющейся земле- и моретрясениями разной силы, которые могут начаться в любой момент.

Разнообразие климатических условий на Сахалине привело к образованию зональной растительности, которую подразделяют на следующие типы:

- лиственничная тайга на севере;

- леса из местных разновидностей пихты и яванской ели в центре;

- леса из широколиственных деревьев с лианами (виноградом, лимонником) в юго-западной части.

Склоны сопок на западе покрыты курильским бамбуком. В гористой местности встречаются кедровый стланик, белокорая и каменная березы, редкие виды растений.

Фауна Сахалина представлена множеством водоплавающих птиц (кайры, бакланы) и млекопитающих (морские котики, выдры, сивучи), а также сухопутными видами животных. В лесах острова можно встретить бурых медведей, лис, росомах, белок, соболей, в реках водится много рыбы из породы лососевых.

Другие крупные российские острова в Тихом океане

Кроме Сахалина, к другим крупным островам России, расположенным в данном регионе, относятся:

- Аскольд. Является объектом экотуризма и природным питомником пятнистых оленей.

- Спафарьева. Остров с действующей метеорологической станцией в Магаданской области.

- Ратманова. Самая восточная часть РФ, на этой территории расположена база пограничников.

Тюлений — один из южных остров Курильского архипелага — не относится к большим, но представляет интерес как лежбище морских котиков и место гнездовья многих видов птиц.

Источник

Утерянные земли России: русские Гавайи

Многие знают, что Россия длительное время в XVIII-XIX вв. владела обширной территорией в Северной Америке — Аляской (Русская Америка), но мало кто помнит, что среди других несостоявшихся территорий Русского государства были Гавайские острова, часть Калифорнии, Маньчжурия-Желтороссия, Карская область, Островная губерния в Эгейском море. Могли стать частью Российской империи также Монголия и Корея.

Русские знакомятся с Гавайями

Гавайские (Сандвичевы) острова были открыты в 1778 г. 3-й экспедицией Джеймса Кука. Здесь же он и погиб в феврале 1779 г., когда повторно зашёл сюда после плавания по северной части Тихого океана (с посещением Камчатки). Кук дал им название Сандвичевы (Сэндвичевы) острова в честь британского лорда Адмиралтейства. К моменту прибытия Кука Гавайские острова уже почти полтора тысячелетия населяли полинезийцы. С тех пор сказочный архипелаг поражал воображение любого путешественника. Жемчужина Тихого океана стала объектом внимания иностранных мореплавателей.

Однако гавайский король Камеамеа (1752-1819), которого иногда называли «Тихоокеанским Наполеоном», сумел отстоять свою независимость и к концу XVIII в. стал правителем всего архипелага, за исключением двух северных островов — Кауаи и Ниихау, где укрепился его соперник — Каумуалии (правил в 1795—1821 гг.). Камеамеа проявлял большой интерес к морским судам и даже сформировал свою флотилию, в которой были не только мелкие суда, но и большие трехмачтовые корабли. Камеамеа поддерживали британские и американские торговцы, снабжавшие его огнестрельным оружием и боеприпасами, но он не оправдал их ожиданий, проводя самостоятельную политику. Правда, в 1794 г. Д. Ванкувер уговорил его заручиться покровительством британского короля и поднять английский флаг, а для большей «неоспоримости» прав Георга III на «обладание Сандвичевыми островами» установил медную доску с соответствующей надписью. Но британское правительство отказалось от «подарка» Ванкувера. В Европе шли большие войны и, не имея дополнительных сил для активных действий в районе Гавайев, Британия сосредоточила своё внимание на Австралии и прилегающей к ней части Полинезии.

Тем временем район начали осваивать «бостонские корабельщики», которые постепенно превратили острова в главную базу своей посреднической торговли между Русской Америкой, Калифорнией и Китаем. До 1830-х годов это были самые яростные конкуренты русских зверобоев в Русской Америке. «Бостонские корабельщики» нарушали монопольные привилегии Русско-американской компании (РАК), они выступали конкурентами русских на китайском рынке (торговля пушниной), вели торговлю оружием с индейцами и т. д. С другой стороны, связи с американцами позволяли русским поселенцам в Америке решать многие проблемы, вроде покупки продовольствия, судов, организации совместного промысла и пр.

Прямое знакомство русских с Гавайскими островами произошло в июне 1804 г., когда «Надежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского посетили архипелаг в ходе своего кругосветного путешествия. Участники экспедиции не только оставили ценные наблюдения о состоянии хозяйства, обычаях и жизни полинезийцев, но и пополнили музеи Петербурга многочисленными экспонатами. Наиболее ценные наблюдения оставил командир шлюпа «Нева» Юрий Лисянский, посвятивший описанию архипелага более 70 страниц первого тома своего «Путешествия». Русские матросы наладили хорошие отношения с местными жителями. Тогда же стало ясно, что острова могут стать отличной продовольственной базой для Камчатки и Русской Америки. Участник экспедиции В. Н. Берх отмечал позднее, что каждую осень целесообразно посылать корабль из Камчатки на Гавайские о-ва, где он мог бы оставаться на всю зиму, а в мае возвращаться назад с грузом продовольствия.

Лисянский сумел составить весьма обстоятельное мнение о состоянии хозяйства, торговли, обычаев и жизни островитян, а также успешной деятельности энергичного короля Камеамеа I. «Нева» также побывала и на о-ве Отувай (Кауаи), где русский корабль посетил местный король Каумуалии. Он был заинтересован в развитии торговли с европейцами и хотел получить защиту от своего соперника Камеамеа. Уже тогда король Каумуалии просил не только железо, но и покровительства России. «Желательно было ему, — писал приказчик РАК Н. И. Коробицын, — чтоб мы пристали своим кораблем к его острову для защищения ево от короля Томиоми, по каковой причине» он даже выражал желание «согласиться поступить своим островом в подданство России».

Камеамеа также хотел наладить отношения с русскими. Узнав о том, что русские колонии испытывают недостаток в продовольствии, король дал знать правителю Русской Америки А. А. Баранову, что готов каждый год посылать в Ново-Архангельск (столица Русской Америки) торговое судно с грузом продовольствия (свиней, соли, сладкого картофеля и других товаров), если в обмен будут получены «шкуры морских бобров по разумной цене».

Интересные соображения о перспективах развития связей между Гавайским королевством и Русской Америкой высказал Н. П. Резанов в письме Н. П. Румянцеву от 17 (29) июня 1806 г. «Король Сандвичевых островов Тооме-Оме-о предложил г. Баранову дружбу свою. Купил до 15 одномачтовых судов. а ныне купил у американцев трехмачтовое судно. Штурман Кларк. два года как поселился на Сандвичевых и имеет там жену, детей и разные заведения. Он бывал несколько раз в здешних местах, был обласкан Александром Андреевичем и, зная нужды здешнего края, столь много наговорил королю своему, что тот послал трактовать о торговле, и буде позволено. Тооме-Оме-о хочет быть в Ново-Архангельске, положив основание торгу…». Гавайский король Камеамеа обещал возить продовольствие и хотел получать от русских промышленные товары и кораблестроительный.

В 1806 г. по своей собственной инициативе смелое путешествие из Калифорнии к Сандвичевым островам на шхуне «Св. Николай» предпринял служащий РАК Сысой Слободчиков. Камеамеа принял русских весьма благосклонно и послал Баранову подарки. Слободчиков приобрел также необходимое продовольствие в обмен на меха и благополучно вернулся в Русскую Америку.

Первый проект по освоению Гавайских островов

Осенью 1808 г., воспользовавшись пребыванием в Ново-Архангельске шлюпа «Нева» под командованием лейтенанта Л.А. Гагемейстера (Гагенмейстер), правитель Русской Америки Баранов решил провести более серьёзное изучение Гавайских островов. Лейтенант Гагемейстер должен был ознакомиться с архипелагом, наладить отношения с местным королем, узнать последние новости из Европы от американцев и попытаться найти к северо-западу от Гавайев острова, которые якобы были открыты испанцами еще в XVII в. В инструкциях Баранова командиру «Невы» предписывалось «обратиться наперво в Сандвичевские острова для достаточного запасения жизненной не токмо для экипажа, но и для здешнего края, ежели будет возможность, провизии, где и промедлить бурливое время года». Лейтенант должен был собрать обстоятельные сведения о политическом положении в королевстве, а затем обратить все внимание «на важнейший предмет поисков не открытых никем доселе островов» между Гавайями, Японией и Камчаткой.

Гагемейстер собрал сведения о положении на Гавайских островах и их потенциальном значении для снабжения русских владений продовольствием. Лейтенант сделал вывод о возможности покупки на островах земельного участка или даже его захвата, для чего нужно было выделить два корабля.

В дальнейшем, находясь на Камчатке, Гагемейстер направил министру иностранных дел Н.П. Румянцеву проект основания на Гавайских островах сельскохозяйственной колонии. Предполагалось на первом этапе отправить два десятка работников и примерно столько же солдат при одной пушке, а также построить укрепление-блокгауз. Проект Гагемейстера получил поддержку Главного правления Русско-американской компании. Однако никакого отклика в русском правительстве он не нашел. Петербург не видел необходимости расширять владения, а в условиях разрыва с Великобританией (русско-английская война 1807-1812 гг.) основание колонии на далеких островах могла стать явной авантюрой. Кроме того, в Петербурге были сильны прозападные настроения и любые усилия русских подвижников по расширению наших земель где-либо и оосбенно на востоке воспринимались в штыки, тут же начинали говорить об угрозе ухудшения отношений с Западом — Англией, Францией или Америкой.

Миссия Шеффера

Попытка закрепиться на островах произошла только в 1816 году. Поводом стало происшествие с кораблем «Беринг». В конце января 1815 г. у берегов Кауаи потерпел крушение корабль «Беринг» капитана Джеймса Беннета, находившийся там по поручению Баранова для покупки продовольствия. Выброшенный на берег корабль вместе с грузом, который оценивался в 100 тыс. рублей, был захвачен королем Каумуалии и местными жителями.

Это послужило поводом для отправки на Гавайи осенью 1815 г. доктора Георга Шеффера, (русские называли его Егором Николаевичем), немца по происхождению. Шеффер получил медицинское образование в Германии. Переехал в Россию. Помимо медицинской практики, много времени уделял изучению ботаники и минералов, участвовал в эксперименте по строительству боевого управляемого аэростата в Воронцово. За свои заслуги был пожалован титулом барона. Потеря имущества при пожаре Москвы, и болезнь жены заставили его в 1813 году принять участие в морской экспедиции на Аляску. Там он и остался.

Вернувшись в Ново-Архангельск летом 1815 г., капитан Беннет настаивал на необходимости отправить на Гавайские острова вооруженную экспедицию. Два других американских капитана также убеждали Баранова в военном ответе. Однако, видимо, Баранов сомневался в таком шаге и решил использовать Шеффера для разведки и дипломатии. По словам Шеффера, Баранов неоднократно совещался с ним по этому поводу и они решили, что лучше всего было бы попытаться достичь дружественного соглашения с гавайцами. Шеффер, судя по всему, в это время был единственным человеком на Аляске, который мог выполнить подобную тонкую миссию.

В инструкциях, которые Баранов передал Шефферу в начале октября 1815 г., доктору поручалось завоевать расположение короля Камеамеа и первоначально заниматься только научными изысканиями. Только после этого Шеффер должен был поставить вопрос о возмещении причиненного ущерба. В качестве компенсации планировалось получить сандаловое дерево. При успехе Шеффер должен был также добиться торговых привилегий и монополии на вывоз сандалового дерева, подобной той, которую ранее получили американцы. Одновременно Баранов посылал специальные подарки, серебряную медаль и личное письмо, адресованное Камеамеа, в котором ставился вопрос о возмещении убытков в связи с захватом груза «Беринга» и подтверждались полномочия Шеффера как представителя компании. Баранов отмечал, что Русская Америка и Гавайское королевство территориально ближе всего расположены друг к другу и поэтому они особенно заинтересованы в установлении дружественных взаимоотношений.

В конце письма содержалась скрытая угроза предпринять собственные меры против Каумуалии, если тот откажется возместить ущерб. На этот случай Баранов дал инструкции командиру корабля «Открытие» лейтенанту Я. А. Подушкину. После того как все мирные средства будут исчерпаны, королю Каумуалии надлежало дать урок и показать в виде «острастки» военную силу, по возможности, однако, избегая человеческих жертв. В случае победы, то в этом «удобном случае» Баранов рекомендовал «уже и остров тот Атувай взять именем государя нашего имп. всероссийского во владение под державу его». Предпринимая столь серьёзный шаг, правитель Русской Америки Баранов, видимо действовал на свой страх и риск, надеясь на старое правило, что победителя не судят.

В начале октября 1815 г. на борту американского корабля «Изабелла» доктор Шеффер отправился на Гавайские острова, куда прибыл примерно через месяц. Судя запискам самого Шеффера, уже в самом начале ему пришлось столкнуться с серьёзным противодействием американцев, которые активно старались склонить гавайского короля на свою сторону и боялись проникновения чужого влияния на Гавайи. Американские капитаны и среди них давно живущий на острове «губернатор» Д. Юнг имели большое влияние на короля. Они уверили Камеамеа и других знатных гавайцев, что прибытие Шеффера и ожидаемые русские суда, выражают враждебные намерения русских. Поэтому письмо Баранова вернули не распечатав.

Однако Шеффер проявил изворотливость и внедрился в окружение гавайского короля. Судя по всему, помогло его медицинское образование. Шеффер был доктором медицины. В начале 1816 г. он донес в компанию: «Мне уже удалось завоевать дружбу и доверие великого короля Камеамеа, которого я в настоящее время лечу от болезни сердца. Мне также удалось вылечить его любимую жену, королеву Каауману, от жестокой лихорадки».

Доктор явно хотел превознести свои услуги. С другой стороны, Шеффер сделал несколько важных наблюдений. Он отмечал недовольство жителей существующим положением и политикой короля. Необычайный восторг у Шеффера вызвали природные условия Гавайев, особенно острова Оаху. Его он называл «раем». Острова могли стать отличной продовольственной базой Русской Америки и нашего флота на Тихом океане. Посланник Баранова отмечал, что хлеб на островах «родился на деревьях и на земле», каждый человек может приготовить любую еду — ананасы, бананы, сахарный тростник, апельсины, лимоны растут повсюду, на островах множество дикого и домашнего скота, в океане — изобилие рыбы и т. д.

Получив разрешение на устройство фактории, а также земельные участки на островах Гавайи и Оаху, Шеффер «осмотрел их и нашел способнейшими к возделыванию для многих предметов, изобильными разными строевыми лесами и сандальным деревом, водой, рыбой, дикими быками и прочим». Он построил дом и начал создавать ферму. Однако активность Шеффера усилила подозрительность иностранцев. Его открыто стали называть «русским шпионом». По словам доктора, на него даже организовали покушение. В результате Шеффер предпочел отправиться на остров Оаху, где и продовольствия было больше, «и жители лучше расположены к иностранцам».

В мае 1816 г. на Гавайи прибыли русские корабли: сначала «Открытие» под командованием Я. А. Подушкина, а затем «Ильмена» капитана У. Уодсворт, которая возвращалась из Калифорнии и зашла на острова для срочного ремонта. На борту этого судна находилась партия алеутов, которых возглавлял Т. Тараканов. Таким образом, у предприимчивого доктора оказались силы, которые можно было использовать для утверждения на Гавайях.

По собственной инициативе Шеффер задержал «Ильмену» в Гонолулу. Факторию он поручил П. Кичерову, а сам вместе с Подушкиным отправился на корабле «Открытие» к острову Гавайи для переговоров с Камеамеа по поводу «Беринга». Гавайский король по-прежнему не торопился удовлетворять требования доктора Шеффера. Он уклонялся от встречи, и не шел ни на какие уступки по торговым вопросам.

Немецкий путешественник, доктор Георг Шеффер

Русские Гавайи

Видя, что с королем Камеамея поладить не удаётся, Шеффер решил не теряя времени следовать к острову Кауаи. 16 (28) мая 1816 г. корабль «Открытие» бросил якорь у берегов этого острова. Началась самая интересная и важная часть гавайской экспедиции доктора Шеффера. 21 мая (2 июня) 1816 г. русский посланник, казалось, достиг невероятного. В торжественной обстановке Каумуалии — «король островов Сандвичевских, лежащих в Тихом Северном океане, Атуваи и Нигау, урожденный принц островов Овагу и Мауви» — смиренно просил «е. в. государя императора Александра Павловича. принять его помянутые острова под свое покровительство» и обещал навсегда быть верным «российскому скипетру». В тот же день было подписано еще одно соглашение, по которому Каумуалии обязался не только возвратить спасенную часть груза «Беринга», но и предоставить Российско-американской компании монополию на торговлю сандаловым деревом. Компания получила также право свободно создать во владениях Каумуалии свои фактории.

Таким образом, часть Гавайев перешла под протекторат Российской империи. Россия могла получить стратегический плацдарм в центральной части Тихого океана. Он имел значение как продовольственная база и мог стать отличной военно-морской базой, а в далекой перспективе и воздушной. С учётом того, что России принадлежали Дальний Восток, Курилы, Камчатка, Алеуты, Аляска и часть Калифорнии, Русская империя могла получить контроль над всей северной частью Тихого океана.

В лучших традициях колониализма, Шеффер на этом не остановился, и решил закрепить успех. 1 (13) июля 1816 г. был заключен ещё и «тайный трактат», по условиям которого король Каумуалии выделял несколько сотен воинов человек для завоевания «ему принадлежавших и силою отнятых» островов Оаху, Ланаи, Науи, Малокаи «и прочие». Общее руководство экспедицией было поручено чересчур активному «доктору медицины». «Король дает доктору Шефферу, — указывалось в трактате, — бланк на оную экспедицию и всякую помощь для строения крепостей на всех островах, в коих крепостях и будут русские командиры, так, как в гавани Ганаруа (Гонолулу) на острове Вагу» (Оаху). Отдельно оговаривалось, что Российско-американская компания получает от короля половину принадлежавшего ему Оаху, а также всё сандаловое дерево на этом острове. Гавайский король Каумуалии обязывался заплатить за все товары, что он получил и еще получит (железно, корабельные принадлежности и т. д.) — «сандальным деревом». Король Каумуалии также отказывался от любой торговли с американцами. А Шеффер обещал «завести фабрики и лучшую экономию, через которую бы здешние жители просветились и обогатились».

Таким образом, гавайский король Каумуалии решил использовать русское покровительство, чтобы укрепить свои позиции с соперником — «Тихоокеанским Наполеоном». Он надеялся не только удержать за собой западные острова, но и расширить свои владения. В соответствии с данным обещанием Шеффер купил для Каумуалии шхуну «Лидия», а также договорился о покупке большого вооруженного корабля «Авон», принадлежавшего американцу И. Виттимору, за 200 тыс. пиастров. Корабль должен был оплатить А. А. Баранов. Со своей стороны, король Каумуалии давал «свое королевское слово, что Российская Американская компания сверх трех грузов сандального дерева, что король и должен за полученные товары и судно по первому трактату, заключенному сего года мая 21 числа, обязуется платить пять лет кряду сколько можно Российской компании: всякий год нарубать сандального дерева для рекомпенсации компании без всякого другого платежа».

В сентябре 1816 г. И. Уитмор на корабле «Авон» отплыл в Ново-Архангельск. На борту корабля находился сын Баранова Антипатр, с которым Шеффер отправил подлинники соглашений, заключенных с гавайским королем. Стараясь как можно скорее оповестить о своих успехах Петербург, доктор Шеффер направил копии соглашений на другом американском судне в Китай и далее через Западную Европу в Россию. Описывая свои удивительные приключения на Гавайских островах, Шеффер одновременно просил прислать из России два хорошо вооруженных корабля с надежной командой. По его мнению, этого было достаточно, что защитить и закрепить интересы Российской империи у северо-западных берегов Америки.

Ожидая поддержки со стороны России, доктор Шеффер продолжил кипучую деятельность по утверждению русских позиций на островах. Продолжая пользоваться расположением местного короля, Шеффер за 14 месяцев с помощью гавайцев выстроил несколько домиков для фактории, завел сады, «заложил на трех возвышенностях крепости, назвав одну Александровской, другую Елизаветинской и третью именем Барклая, а долину Ганнарейскую по желанию короля наименовал по своему имени Шефферовой. К строению оных крепостей король давал своих людей. Сия провинция изобильна малыми речками, богатыми рыбами, поля, горы и вообще местоположение пленительное, почва же земли благонадежнейшая к насаждению винограда, хлопчатой бумаги, сахарного тростника, которых он несколько и насадил, заводя сады и огороды для многих нежных плодов. Урожай оных удостоверил Шеффера о великой пользе, которую сие место и вообще все острова приносить могут России, и даже вычислил интерес из того урожая, который он видел от своего насаждения».

Однако расчёты Шеффера на поддержку Баранова, а главное русского правительства, не оправдались. Когда осенью 1816 г. И. Уитмор прибыл в Ново-Архангельск, правитель русских владений в Америке Баранов покупку корабля «Авон» «не апробовал и от платежа отказал». Получив подлинники соглашений предприимчивого немецкого доктора и ознакомившись с его донесениями, «А.А. Баранов немедленно написал ему, что не может без разрешения главного правления одобрить заключенные им условия», и запретил «входить в каковые-либо дальнейшие спекуляции».

Источник

.jpg)