- Экологические проблемы Аральского моря

- Причины высыхания Аральского моря

- Решение проблем Аральского моря

- Проблема Аральского моря – видео

- Экологические проблемы Аральского моря и пути их решения

- Главные проблемы Арала

- Решение проблем Арала

- Аральская катастрофа, причины и последствия гибели одного из самых крупных водоемов.

- 1. Жизнь на Аральском море до начала процесса обмеления.

- 2. Причины высыхания Аральского моря.

- 3 . Последствия.

- Экологические проблемы Аральского моря и пути их решения

- Географическое расположение моря

- Причина первая: воду Арала выпил хлопок

- История и причины высыхания

- Причины возникновения проблем аральского водоема

- Дно Аральского моря

- Аральское море сегодня

- Существующие и бывшие острова

- Решение проблем Арала

- Заливы Аральского моря

- Описание

- Судоходство на Арале

- Аральское море куда пропала. «Корабли застревали в иле»

- Экологические последствия высыхания

- Арал: проблемы общие

- Меры по восстановлению моря

- История моря

- Заливы

- Возникшие проблемы региона

- Изменение климата

- Миграция людей, исчезновение рабочих мест

- Изменение флоры и фауны

- Серьезное ухудшение здоровья оставшихся людей

- Образование пустыни Аралкум

- Изменение ландшафта

- Загрязнение воздуха

Экологические проблемы Аральского моря

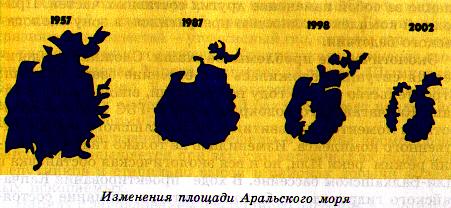

Современные водоемы имеют множество экологических проблем. Эксперты утверждают, что многие моря находятся в сложном экологическом состоянии. Но Аральское море находится в катастрофическом состоянии и вскоре может исчезнуть. Наиболее острая из проблем акватории – это значительная потеря воды. За пятьдесят лет площадь водоема уменьшилась более чем в 6 раз в результате неконтролируемой мелиорации. Погибло огромнейшее количество видов флоры и фауны. Биологическое разнообразие не то что уменьшилось, а следует говорить об отсутствии рыбопродуктивности вовсе. Все эти факторы ведут к единственному выводу: гибель экосистемы Аральского моря.

Причины высыхания Аральского моря

С древних времен это море было центром жизни людей. Реки Сырдарья и Амударья наполняли Арал водой. Но в прошлом веке были построены оросительные сооружения, и вода рек стала использоваться для полива земледельческих территорий. Еще были созданы водохранилища и каналы, на что также были затрачены водные ресурсы. В результате в Аральское море поступало значительно меньшее количество воды. Таким образом, уровень воды в акватории стал резко падать, площадь моря уменьшалась, погибли многие морские обитатели.

Потеря воды и уменьшение площади водной поверхности – это не единственная проблема. Она лишь стимулировала развитие всех остальных. Так единое пространство моря было разделено на два водных объекта. В три раза увеличилась соленость воды. Поскольку вымирает рыба, люди перестали заниматься рыбным промыслом. В регионе не хватает питьевой воды из-за того, что высохли колодцы и озера, которые питали воды моря. Также часть дна водоема пересохла и покрылась песком.

Решение проблем Аральского моря

Есть ли шанс спасти Аральское море? Если поторопиться, то это возможно. Для этого была построена плотина, отделившая два водоема. Малый Арал наполняется водой Сырдарьи и уже уровень воды повысился на 42 метра, уменьшилась соленость. Это позволило начать выращивание рыб. Соответственно есть шанс восстановить флору и фауну моря. Эти действия дают надежду местному населению, что вся территория Аральского моря будет возвращена к жизни.

Проблема Аральского моря – видео

Один из способов спасение Аральского моря озеленение региона, при очень малом количестве использовании воды. Для жизнедеятельности растений хватит и осадков, желательно по возможности сохранить их, уменьшить перегрев почвы. Почва содержит в себе воздух. При постоянном замене его на более влажный, создаётся благоприятный микроклимат в почве. Для этого достаточно подавать влажный воздух в холодный слой почвы где он будет конденсироваться. Выходя на поверхность он будет охлаждать верхние слои, поддерживать влажный микроклимат почвы по воздуху. Дополнительно, постоянная аэрация влажным воздухом почвы много кратно улучшает биологический её состав, органика хорошо аккумулирует в себе влагу и является хорошим удобрением. Основная задача воздуха это поддержание стабильной влажности влажности почвы. Есть возможность использовать предложенную мной методику в сельском хозяйстве, при этом получая плюсы в экономии трудовых и энергоресурсов. Влажный воздух легко можно получать из любой воды. Давление и количество его не значительно по сравнению с площадями использующих его. За основу подачи влажного воздуха в грунт можно взять технологии осушения болот. Прокладываются спец техникой перфорированные трубы, в нашем случае по им подаётся влажный воздух. Влага создаёт дополнительное сопротивление воздуху, он будет выходить где посуше (автоматическое перераспределение влажности). Я ремонтник тот кто должен исправлять проблемы, данное предложение я запустил по нескольким направлениям, рассчитываю что оно дойдёт до верхов.

Озеленить регион- идея прекрасная и мысль толковая.ТОлько что будет расти н а солончаках да еще сдобренных ядовитыми пестицидами?Потребуется завести много- много грунта.И где то его придется- срыть- где?)))САмый простой способ- прекратить отнимать воду у Амударьи.Разрушить все созданные рукотворные водохранилища на н ей-(веть это лишния испаряемая поверхность овды) перекрыть все каналы .Амударья – на 70%- пополняла Арал водой – сейчас она вообще не д оходит до него .Есть еще способ – перкрыть реку ОБЬ плотиной- устроить на т ерриторииСибири великое болото- и вынудить северные реки пополнить Арал.Т.е устроить еще о дин природный катаклизм.Что д елали большевички с тех пор как дорвались до власти в России- перерывали- взрывали -пересутраивали – Итог- вся Волга -одно сплошное стоячее озеро с тухлой гниющей водой- результат мелеющий Каспий(веть если сосчитать спаряемую площадь всех исскуственных водохранилищ- то результат будет мрачноватый) вода не доходит до него – раньше испаряется.А вспоните прооетк соединения Печеры с Камой – с помошью ядерных взрывов.На месте этих взрывов теперь радиоактивные озера.Всен тчо делается этой влатсью за п оследние тсо лет – все только уничтожате природу.

Источник

Экологические проблемы Аральского моря и пути их решения

Сегодня большинство морей находятся в сложном экологическом положении, но в наиболее катастрофическом состоянии находится Аральское море. Главной проблемой Арала стала стремительная потеря водных масс.

За последние пятьдесят лет площадь Аральского моря сократилась в шесть раз, а биологическое разнообразие не уменьшилось, а практически исчезло. Какие еще существуют проблемы в Аральском море, и может ли человек спасти Арал от гибели, рассмотрим далее.

Главные проблемы Арала

Гибель Аральского моря может иметь непредсказуемые последствия не только для Казахстана и Узбекистана, но и всей Европы. Большой Арал полностью высох в 2014 году, а временный разлив вод, произошедший весной 2015 года, не смог остановить необратимый процесс обмеления. Сегодня власти Казахстана перебросили все имеющиеся ресурсы на восстановление Малого (Северного) Арала.

С древних времен Аральское море привлекало человека и становилось центральным объектом для ведения хозяйственной деятельности. Арал наполнялся водами рек Амударья и Сырдарья, однако, в прошлом столетии были возведены специальные оросительные каналы, и воды этих рек начали использовать для полива земельных участков. Эксперты утверждают, что постройка каналов стала главной причиной высыхания Аральского моря. Также были построены водохранилища, что забирали дополнительный объем речной воды, в которой нуждался бассейн Аральского моря.

В бассейн Арала поступало гораздо меньше воды, отчего ее уровень стал стремительно падать. Площадь Аральского моря сократилась в несколько раз, что повлекло за собой гибель морских обитателей. Потеря воды – одна из проблем, которая усугубила ситуацию и способствовала развитию других процессов. Ранее единое морское пространство было поделено на два водоема. Значительно повысился уровень солености вод Аральского моря, что негативно сказалось на флоре и фауне, так как далеко не все морские жители адаптировались к более соленой воде.

Рыба начала стремительно вымирать, и это отразилось на рыбном промысле в водах Арала. На сегодняшний день регион испытывает острую нехватку питьевой воды, так как колодцы и озера, которые питали воды моря, попросту высохли. Внушительная площадь морского дна высохла, и затянулась песком. Усыхание Арала вызвало существенное ослабление отепляющего эффекта в зимний период и охлаждающего эффекта, которое оно оказывало на окружающую территорию, в летние дни. В результате сильно повысилась засушливость, а климат стал резко континентальным. Кроме того, на 50% сократилась численность млекопитающих и пернатых, обитающих вблизи Аральского моря.

Учеными доказано, что совокупность всех факторов экологического кризиса обусловила ухудшение состояния здоровья жителей Приаралья. На сегодняшний день существует целый комплекс проблем, имеющих масштабный характер и несущих угрозу для ведения хозяйственной деятельности и здоровья местного населения. По всей территории Приаралья утрачено качество водных и земельных ресурсов, а также нарушена целостность экосистем. Навсегда исчезли заливы Аджибай, Рыбацкий, Бозколь и Каратма.

Решение проблем Арала

Можно ли еще спасти Аральское море от пересыхания? Если не медлить и проработать единый комплекс мер, то такой исход вполне возможен. Ранее уже была построена специальная плотина, отделяющая Большой Арал от Малого. Малое Аральское море снова пополняется водами Сырдарьи, и на данном этапе уровень воды в море повысился на 42 метра. Такой шаг также повлиял на соленость воды – она уменьшилась, что, в свою очередь, позволило выращивать рыб в водах Арала. Появилась уникальная возможность восстановить экосистему Аральского моря, что дает надежду на светлое будущее жителям Приаралья.

Возрождение Арала – это сложный процесс, требующий большого количества финансов и государственного контроля. Сегодня проблемы Аральского моря активно освещаются в СМИ и научных кругах, поэтому существенно увеличиваются шансы на возрождение экосистемы Аральского моря. Важно создать единую водную стратегию и систему мониторинга, что позволили бы поэтапно прийти к единой цели. Также важно повысить эффективность использования воды и уделить внимание вопросам, связанным с бедностью населения Приаралья, что неразрывно связана с существующей экологической катастрофой. Несомненно, жизнь Арала в руках человека, и чем быстрее мы это поймем, тем скорее Приаралье засияет новыми красками.

Источник

Аральская катастрофа, причины и последствия гибели одного из самых крупных водоемов.

Аральское море когда то было четвертым по величине озером в мире. Некогда огромное водное пространство превратилось в засушливую пустыню, и лишь ржавые остовы кораблей напоминают о том, что когда то здесь кипела жизнь. Сейчас картина больше напоминает кадры из фильма катастрофы. Так каким было Аральское море раньше? В чем причина его гибели? Давайте разберем данные вопросы в этой статье.

1. Жизнь на Аральском море до начала процесса обмеления.

Аральское море образовалось 25 тысяч лет назад, которое питалось реками Амударья и Сырдарья.Площадь, занимаемая озером, составляла около 68 тыс. км², его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м .

В озере обитали множество животных а именно: 34 вида рыб (20 из них имели промысловое значение), более 150 видов беспозвоночных, 7 видов веслоногих рачков, 14 видов ветвистоусых рачков, 11 видов ракушковых рачков, 1 вид бокоплавов, 9 видов двустворчатых моллюсков и 3 вида брюхоногих моллюсков. Аральское море кормило большое количество людей, проживающих в его прибрежной зоне.

Уловы рыбы достигали до 60 тыс.тонн в 1980 году. На водоеме располагались два крупных порта: Муйнак и Аральск.

На море так же были курорты и самый крупный из них Казахдарья́. Уровень моря не менялся в плоть до 1960 года.

2. Причины высыхания Аральского моря.

Основной причиной гибели водоема стала хозяйственная деятельность человека. Еще в 1930-х годах началось массовое строительство оросительных каналов для нужд стран Средней Азии. Водозабор решили осуществлять с рек Сырдарья и Амударья. В то время еще не было технологий эффективной доставки воды. Зачастую каналы не бетонировались и были открытыми. В результате чего большая доля воды испаряется и впитывается в землю. Со временем потребность в воде возрастала, но и процент потерь воды так же возрос.Никто не задумывался об улучшении оросительной системы. Начиная с 1961 года уровень моря начал понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год. В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) море и Южное (Большое)море . А к 2017 году Южный Арал практически высох, оставив после себя пустыню Аралкум.

3 . Последствия.

Последствия оказались чудовищными. Практически вся флора и фауна погибла вместе с морем. Порты прекратили свое существование.

Десятки тысяч людей осталась без рабочих мест. Некогда влажный прибрежный климат сменился резким засушливым. На высохшем дне регулярно возникают пыльные бури, которые разносят соли, яды и пестициды вплоть до таких городов как Кызылорда, Байконур, Шалкар, Нукус, что негативно сказывается на здоровье людей и животных, вызывая у них заболевания органов дыхания. Огромные опасения вызывает Остров Возрождения, который был раньше полигоном бактериологического оружия.

Дело в том что этот остров больше не окружает вода, и опасные микроорганизмы, сохранившие жизнеспособность могут попасть в окружающую среду.

Трагедия Аральского является живым свидетельством просчетом в использовании ресурсов и должна стать уроком для всего человечества.

Если вам понравилась данная статья, подписывайтесь или ставьте «палец вверх».

Еще вы можете помочь в развитии канала, чему буду благодарен:

Источник

Экологические проблемы Аральского моря и пути их решения

Сегодня большинство морей находятся в сложном экологическом положении, но в наиболее катастрофическом состоянии находится Аральское море. Главной проблемой Арала стала стремительная потеря водных масс.

За последние пятьдесят лет площадь Аральского моря сократилась в шесть раз, а биологическое разнообразие не уменьшилось, а практически исчезло. Какие еще существуют проблемы в Аральском море, и может ли человек спасти Арал от гибели, рассмотрим далее.

Географическое расположение моря

Хотя площадь Аральского моря значительно уменьшилась, почти стерев его с географических карт Евразии, место, где находится Арал, остаётся неизменным. На карте России Аральское море искать бесполезно, ведь расположено оно на границе между Казахстаном и Узбекистаном. В результате высыхания Северное (Малое) озеро площадью около 3300 кв. км оказалось на территории первого, в то время как Южное (Большое) площадью менее 3,5 тыс. кв. км продолжает выступать границей между двумя государствами.

В 20 веке Арал входил в топ-5 самых крупных озёр мира, занимая 4-ю позицию и площадь в 68 тыс. кв. км, сейчас же неизменно остаётся в хвосте списка.

Обновляемая спутниковая карта наглядно показывает, как менялась величина водоёма в течение последних 30 лет.

Причина первая: воду Арала выпил хлопок

Водный баланс Аральского моря поддерживался двумя впадающим в него реками: Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, которые суммарно сбрасывали в водоём около 100 кубических километров воды в течение года. Эти реки издавна служили источниками воды для земледельческих хозяйств местного населения. Однако объёмы забираемой воды были настолько малы, что не оказывали никакого влияния на питание Аральского моря.

Всё изменилось с началом массового развития в Узбекистане хлопководства. Для орошения хлопковых полей были построены современные ирригационные системы, которые потребовали уже совершенно иных объёмов водозабора. В результате водный баланс был нарушен, и Аральское море, переставшее получать необходимое количество воды, начало стремительно пересыхать. Жаркий, засушливый климат приводит к активному испарению воды, уровень которой не успевает пополняться реками, так как они приносят намного меньше воды, чем ранее.

История и причины высыхания

История знает примеры частичного пересыхания Аральского моря. В течение последнего тысячелетия происходило кратковременное изгибание русла Сырдарьи в сторону Каспия, однако с её возвращением озеро вновь приходило к прежним объёмам, что изменилось в 20 столетии.

Главные источники пополнения запасов воды в Арале – реки Сырдарья и Амударья с 50-х годов 20 века начали использоваться для орошения сельскохозяйственных угодий хлопчатника и риса.

Забор уменьшил объём воды, попадающей в озеро, а загрязнение стока затруднило прохождение.

Годами озеро засыхало, но от общественности этот факт тщательно скрывали. Так продолжалось до 1985 года, когда информация об экологической катастрофе была обнародована М. Горбачёвым. К тому времени Аралкум обмелел настолько, что разделился на Малое и Большое озёра, а максимальная глубина уменьшилась на 14 метров. По мере того, как пересыхало море, увеличивалась солёность, достигнув показателя 63-67 промилле (для сравнения средний уровень солёности Мирового океана – 35 промилле).

На фото Аральского моря сегодня видно, что обмеление в большей степени затронуло юго-восточную часть водного массива.

Причины возникновения проблем аральского водоема

Причины уничтожения крупнейшего водоема на планете сводятся к деятельности человека. В конце 20-х годов ХХ века молодой Советский Союз делал упор на развитие народных промыслов. В этой местности – выращивание хлопка. Для развития этой отрасли была разработана программа. Чтобы поливать поля, в 1938 г. начали создавать каналы. Количество плантаций увеличивалось. К 1960-му году отбор воды из рек, которые впадали в Аральское море, был настолько интенсивным, что озеро постепенно начало мелеть.

Вода после орошения полей не попадала в озеро. Его быстрое высыхание ученые объясняют факторами:

- Отбор воды в каналы для хозяйственных целей. Жидкость из рек использовали для полива хлопчатника на полях, после чего она не попадала в озеро, а снова возвращалась к источникам рек. Проблема состояла в том, что в каналы не установили водоупорное покрытие, поэтому большая часть воды не попадала на поля, а просачивалась в грунт.

- Снижение уровня грунтовых вод. Пласты быстрее расходовались из-за чрезмерного полива и не успевали восстановиться.

- Изменение климата. Он стал более засушливым, полупустынным. Осадков стало меньше.

Ситуация ухудшалась из-за того, что ресурсы использовали неэффективно. Проблема была связана с оросительными каналами. После полива полей вода уходила в грунт, а не в озеро. В дальнейшем потребность в воде только продолжала увеличиваться.

Дно Аральского моря

Обсохшее дно Аральского озера превратилось в пустыню, где отчётливо видны трещины усыхания и свирепствуют пыльные бури. Выглядит довольно необычно.

На месте дна некогда крупного водоёма образовались следующие типы почв:

- Приморские солончаки, местами покрытые ракушечником;

- Пустынно-песчаные почвы как cтарого типа, так и сформированные недавно.

Нынешний Аралкум характеризуется повышенным уровнем засоленности почв – до 25%. Аральское море высохло, но в составе почвы встречаются ил, морские и минеральные отложения, свидетельствующие о его близости.

Аральское море сегодня

По историческим данным Аральское море сформировалось около 23 тыс. лет тому назад. Название водоема имеет тюркское происхождение, и в переводе означает слово «архипелаг». Это не удивительно, поскольку ранее над акваторией моря возвышалось множество небольших островков, некоторые из которых использовались в сельскохозяйственных, военных, а также исследовательских целях.

Существуют данные, что ранее в доисторический период водоем питался за счет вод сибирской реки Тургай, которая по неустановленным причинам изменила свое направление. В 1848 г. в черте города Оренбург был создан научный корабль Константин, который предназначался для изучения вод Аральского озера.

Впервые в 1849 г., под предводительством А. Бутакова, был организован исследовательский поход по Аральскому морю.

Ученые выполнили замер расстояния от водной поверхности до дна, отобрали образцы воды, открыли такие острова, как Возрождение, Барса-Кельмес. Были проведены метеорологические, а также астрономические наблюдения. Состояние вод зимой в период сильных морозов было отражено в научном заключении.

В 1853 г. на акваторию Аральского моря впервые было выведено судно с паровым двигателем.

Существующие и бывшие острова

Экологическая катастрофа, которая произошла с Аралкумом, наложила отпечаток на географию близлежащей территории – сегодня в Аральском море значительно меньше островов: бывшие острова воссоединились с материковой частью суши, образовав полуострова.

- Остров Возрождения (теперь полуостров) разделён между Узбекистаном и Казахстаном. В начале 20 века использовался для рыболовства и охоты, в советское время был переквалифицирован под военный биохимический полигон с последующим выселением гражданских. С развалом Союза полигон был закрыт, но останки продолжают представлять опасность.

- Барсакельмес – ещё один исчезнувший остров, ставший урочищем в Аральском районе одной из областей Казахстана. Представляет из себя плато, наивысшая точка которого поднимается на 108 м над уровнем моря.

- В прошлом крупный остров Коракал превратился в урочище, пролегающее между Большим и Малым Аралом. Неподалеку возведена Коракальская плотина, предохраняющая северный Арал от высыхания.

Решение проблем Арала

Можно ли еще спасти Аральское море от пересыхания? Если не медлить и проработать единый комплекс мер, то такой исход вполне возможен. Ранее уже была построена специальная плотина, отделяющая Большой Арал от Малого. Малое Аральское море снова пополняется водами Сырдарьи, и на данном этапе уровень воды в море повысился на 42 метра. Такой шаг также повлиял на соленость воды – она уменьшилась, что, в свою очередь, позволило выращивать рыб в водах Арала. Появилась уникальная возможность восстановить экосистему Аральского моря, что дает надежду на светлое будущее жителям Приаралья.

Возрождение Арала – это сложный процесс, требующий большого количества финансов и государственного контроля. Сегодня проблемы Аральского моря активно освещаются в СМИ и научных кругах, поэтому существенно увеличиваются шансы на возрождение экосистемы Аральского моря. Важно создать единую водную стратегию и систему мониторинга, что позволили бы поэтапно прийти к единой цели. Также важно повысить эффективность использования воды и уделить внимание вопросам, связанным с бедностью населения Приаралья, что неразрывно связана с существующей экологической катастрофой. Несомненно, жизнь Арала в руках человека, и чем быстрее мы это поймем, тем скорее Приаралье засияет новыми красками.

А теперь оцените статью

Средний балл 3.5 / 5. Число голосов: 2

Оценки пока нет!

Заливы Аральского моря

Аральское море вгрызалось в сушу 11 заливами, крупнейшими из которых считаются залив Шевченко и Большой Сарышыганак, относящиеся к Северному Аралу. Максимальная глубина первого составляет 19 м, второго – 12-13 м.

В пределах Малого Арала находится залив Бутакова, в котором наиболее выраженная солёность воды – 24-27 промилле.

К числу исчезающих относится Кашкансу, в окрестностях которого разрастается пустыня. Заливу Каратума повезло меньше – его относят к категории высохших.

В прошлом заливы – теперь самостоятельные водоёмы: искусственный водоём Жылтырбас с максимальной глубиной 4 м и площадью 150 км2 и солёное озеро Тущыбас площадью 338 кв.км по-прежнему продолжают жить.

Описание

Аральское море или Арал – бессточное озеро с соленой водой. Расположено в Средней Азии на границе Узбекистана и Казахстана.

До XVII века Аральское море было соединено с Каспийским. Его питали воды рек Амударья и Сырдарья. В начале XIX века Сырдарья перестала впадать в Арал. В 50-х годах XX века его площадь составляла 68 тыс. кв. км, длина 426 км, ширина – 284 км и глубина – 68 км.

В это же время начали использовать воды из рек, питающих Арал, для орошения земель Центральной Азии. С 1961 года уровень воды стал понижаться со скоростью до 90 см. в год.

Потребность в воде для хозяйственной деятельности региона выросли до 120 куб. км в год. Около 90% этой воды поступало в оросительные системы, которые основную расходовали ее неэффективно. Каналы были прорыты в земле и вода, вместо поступления на засеянные участки, уходила в глубину почвы.

В одной древней притче хвастливому богачу предложили выпить море. В случае с Аралом, человек его не выпил, а бездумно расплескал.

Уже к 1989 году Аральское море обмелело настолько, что распалось на два – Малое (Северное) и Большое (Южное). К 2000 году уровень воды в море упал до отметки в 31 метр.

Судоходство на Арале

Высыхание Арала сделало невозможным судоходство, поскольку вода отступила на километры от главных портов:

- Аральск, расположенный в Казахстане, был центром рыболовства. Регулярно из него отгружались тонны рыбы и уходили десятки кораблей, но это было тогда – сейчас это небольшой промышленный городок.

- Градообразующим предприятием г. Муйнак (Узбекистан) был рыбоконсервный комбинат, который исчез в 80-х. Сейчас население города – менее 13 тысяч человек.

- Посёлок Казахдарья был не только портом, но и курортом Аральского моря. Сейчас море отступило от него на 100 км, и едва ли найдутся желающие там отдохнуть.

Сейчас вблизи Муйнака разбит музей под открытым небом – память о судоходном прошлом.

Постаревшие покрытые ржавчиной корабли просто лежат на песке, там, где раньше плескалась вода. Туристы и экологи нередко приезжают сюда, чтобы посмотреть на последствия высыхания Аральского моря.

Аральское море куда пропала. «Корабли застревали в иле»

Катастрофа Аральского моря произошла во второй половине предыдущего столетия. До этого водоем считался четвертым по площади озером мира. Жители окрестных населенных пунктов с тоской вспоминают прошлое. «В 1964 году вода доходила до края нашего села. В то время мы ходили по всему водоему. Добирались до Амударьи в Каракалпакстане, там ловили рыбу. Тянули невод, вытаскивали по 10, 20, 30, иногда 100 т рыбы. Карп, камбала, сом… Улов прямо в море сдавали приемно-транспортным судам. Домой мы не приходили по полгода, земли не видели, суши не видели», —рыбак из казахстанского села Боген Тулпарбек Изтлеуов. Он добавляет, что промысел прекращался только осенью, когда водная гладь покрывалась льдом. Зимой за рыбой отправлялись на санях, запряженных верблюдами или лошадьми.

На побережье находились процветающие портовые города — Аральск и Муйнак. Между ними было отлажено судоходство. Многие сейнеры вмещали 20–40 человек. Команду составляли рыбаки, повара, матросы и инженеры. Когда море начало высыхать, плавсредства не могли вернуться в обмелевшие порты. Сначала они застревали в иле, который потом превращался в песок. Так в пустыне появились знаменитые кладбища кораблей.

Усыхать море начало в 1970-х. «У нашего села вода уходила постепенно. Дошла до среднего уровня, потом стала убывать быстрее», — объясняет Тулпарбек. С отступлением большой воды поменялся и климат. Раньше в окрестностях Арала местные жители занимались садоводством, сельским хозяйством — выращивали дыни, арбузы, ячмень, пшеницу. Аральское море зимой служило печкой — отдавало накопленное тепло, а летом, наоборот, охлаждало, работая как холодильник. Без него лето стало сухое и жаркое, зима — холодная. О былом укладе жизни остались только воспоминания.

Экологические последствия высыхания

Исчезновение Аральского моря больно ударило по экологии и экономике региона, обнажив проблемы советского периода.

- Из-за недостаточного водного снабжения Аралкум превратился в солёное озеро: из 32 видов рыб, приспособленных к прошлому уровню солёности, на территории озера существуют теперь 6.

- Местное население занималось рыболовством: снижение числа видов рыб привело к уменьшению вылова, а после и к уничтожению отрасли хозяйствования как таковой, что повлекло утраты рабочих мест более 60 тысячами человек.

- Озеро отступало и продолжало высыхать, поэтому судоходство и ремонт кораблей оказались «за бортом». Судоходные каналы, поддерживающие связь с морем, становились длиннее, делая обслуживание дорогим и нерентабельным.

- Опустынивание прибрежных территорий стало причиной повышения температуры в летний период и снижения в зимний, возникновения пылевых бурь.

- Смена рельефа и климата затронула видовое разнообразие флоры и фауны на прилегающих к Аралу участках, уменьшив их число в десятки раз.

- Так случилось, что, отходя, море оставило после себя ядовитые следы: смытые в воду пестициды и ядохимикаты. Пылевые бури разносят их на расстояние до 500 км, угрожая более благополучным районам и его жителям.

- На о. Возрождения в советский период был оборудован военный биохимический полигон, где тестировались разработки учёных. Отходы не были полностью уничтожены, и теперь, когда остров стал урочищем, вещества из могильников могут распространиться.

Арал: проблемы общие

22 Янв 2021 13:30

Проблема усыхания Аральского моря уже давно перестала быть региональной. В начале этого года Всемирным банком, Казахстанско-немецким университетом и другими организациями объявлен всемирный конкурс на 2021 год, направленный на выявление и поддержку прорывных технологий и инновационных подходов в сфере восстановления земель в Центральной Азии.

Победитель получит финансовую поддержку на реализацию проекта. Уже включились в конкурс представители более 50 стран. Об этом было сообщено во время работы вебинара, в котором в качестве эксперта по орошаемому земледелию выступил К. Анзельм (на снимке), сотрудник РГП «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция», кандидат сельскохозяйственных наук. Ему было предоставлено время для характеристики ситуации в регионе. Редакция попросила Карла Альбертовича рассказать, насколько тесной является связь нашего региона с возникшими проблемами Арала.

Необходимые пояснения

Появление Аральского моря связано с таянием ледников на Памире и Тянь-Шане.

Происходило это приблизительно 17,6 тысячи лет назад. Но относительно полноводным озеро стало в конце XV века.

Первая научная экспедиция по описанию Аральского моря состоялась в 1848-1849 годах под руководством российского офицера, ученого Алексея Ивановича Бутакова (на снимке). В качестве художника в экспедицию был приглашен Тарас Григорьевич Шевченко, отбывавший оренбургскую ссылку. Заслуга экспедиции состоит в том, что она провела рекогносцировку Арала, промер глубины озера, полную съемку острова Барса-Кельмес. Издана морская карта Арала.

Шатер экспедиции на острове Барса-Кельмес. Т. Шевченко.

В 1930 году началось масштабное строительство оросительных систем в Средней Азии. С 1961-го море стало мелеть, уровень воды понижался от 20 до 90 см в год. С 1960-го по 1990 год площади орошаемых земель в Центральной Азии увеличились с 4,5 млн. до 7 млн. га. Дополнительные исследования показали, что изменение уровня Арала на 15 % происходит за счет климатического фактора, на 23 % за счет потерь воды на орошение и на 62 % из-за фильтрационного ухода воды в недра земли.

Шхуны около форта Кос-Арал. Т. Шевченко.

— Связь эта непосредственная. Стоит начать, видимо, с того, что Аральское море питается водами Амударьи и Сырдарьи. Из этих трансграничных рек орошаются поля центральноазиатских государств, — сказал К. Анзельм. — Интенсивное развитие орошаемого земледелия (водозабор составляет 90 миллиардов кубометров воды, из них 78 миллиардов идет на орошение) привело к тому, что еще в 70-ых годах прошлого столетия на пленуме ЦК КПСС была принята программа переброса стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию на обеспечение водой засушливых районов страны. Параллельно готовилось сооружение системы каналов и водохранилищ для приема воды сибирских рек Восточно-Европейской равнины в мелеющий Арал.

Вам покажется удивительным, но советский проект переброски сибирских рек не был первым и единственным. Еще в 1868 году молодой киевский инженер Яков Демченко направил свои предложения о переброске рек в Императорское русское географическое общество. Но, видимо, аргументы не показались членам общества убедительными. Однако настойчивый молодой человек, переработав свои предложения, издал в 1891 году брошюру под названием «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата в прилегающих странах». К работе Я. Демченко в лучшем случае отнеслись с иронией, в худшем — назвали безумием.

Потом были и другие предложения и проекты специалистов как в России, так и в СССР. Одним из масштабных был как раз проект 70-ых годов прошлого века. Но ему не суждено было осуществиться.

Экологи забили тревогу: реализация этой программы может привести к затоплению сельскохозяйственных и лесных угодий, повышению солености Северного Ледовитого океана, нарушению видового состава флоры и фауны, изменению климата. Пришедший к власти Михаил Горбачев свернул проект.

Но как снизить существующую водохозяйственную напряженность в Центральной Азии? Вопрос так и остался нерешенным до конца. Хотя в последние годы в связи с усыханием Арала он вынужденно возникает вновь и вновь.

Прогнозируется рост населения, а уже сейчас в бассейне Арала проживают до 70 миллионов человек, орошаемая земля — восемь миллионов гектаров, что увеличит потребность в водных ресурсах. Не только для использования в сельскохозяйственных, но и бытовых целях. Потому и выдвигаются различные предложения, как сохранить регион для жизни. Катастрофической назвал ситуацию с обмелением Аральского моря выдающийся ирригатор, ученый Виктор Абрамович Духовный.

Выпускник Украинского института воды, он с 50-ых годов прошлого века связал свою жизнь со Средней Азией, Голодной степью, занимался вопросами ирригации. Он видит проблему не только в маловодных годах, когда трансграничные реки несут все уменьшающийся объем воды в море, но и в гигантском испарении. Даже растения испаряют влагу. За последние полсотни лет площадь Арала сократилась почти вдвое, сократился объем, увеличилась соленость. Воды становится все меньше и меньше. В каналах ее сохраняют с помощью облицовки, но и в них фильтрация достигает 20-25 процентов.

Но как после распада Союза, когда рухнула водно-энергетическая система, удовлетворить интересы независимых государств, расположенных по берегам Амударьи и Сырдарьи?

Созданный в 1992 году Межгосударственный координационный водный комитет для регулирования водных ресурсов не всегда в период вегетации может удовлетворить запросы каждой стороны. Нередко проходят двусторонние переговоры. Таджикистан и Кыргызстан стремятся к максимальному использованию своего гидроэнергетического потенциала, который превышает потребности всей Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан интересует вода для сельского хозяйства.

В. Духовный считает, что следует вернуться к вопросу переброски стока северных рек России. Если в советское время проект был важен только для Средней Азии, то сейчас и для России. Поэтому понимание в вопросе переброски стока рек может быть взаимным. Институт географии Казахстана предложил три варианта подачи воды Иртыша и Оби в бассейн Арала и Каспия, продолжив строительство так называемого Трансказахстанского канала. При двух вариантах — центральном и южном — подача воды из рек будет происходить с помощью насосов. Северный вариант — самотечный и более выгодный, так как меньше эксплуатационные расходы, связанные с потреблением электроэнергии при машинной водоподаче.

Но проект не может быть осуществлен без участия Китая и России, так как Иртыш берет начало в Китае, является притоком Оби. Когда речь заходит о переброске стока вод Иртыша, Китай выдвигает свой аргумент: из этой реки орошают посевы сто миллионов крестьян Синьцзян-Уйгурского автономного района, которым может не хватить воды.

Обь с Иртышом имеют самый большой водоток в России. Поэтому конкурс по спасению Арала, восстановлению орошаемых земель в Центральной Азии — всемирный. Одному государству с проблемой не справиться.

Однако в среде специалистов по-прежнему нет единства: стоит ли перебрасывать стоки вод сибирских рек, чтобы спасти Арал? Этот вопрос обсуждался в Алматы на конференции «Инновационные подходы и решения в системе устойчивого управления водными ресурсами и возможности их использования в условиях Центральной Азии». Одна из обсуждаемых тем конференции — переброска сибирских рек в Аральское море. Было предложено провести переговоры с Россией о возобновлении проекта, получившего название «Сибирский Арал, или Трансказахстанский канал».

Бесперспективность проекта видит бывший министр мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР Н. Кипшакбаев. Он считает, что воды Иртыша не хватит, чтобы подвести ее к Кызылординской области. Переброска воды Оби окажется такой дорогой, что платить за нее крестьянам будет не по карману.

Европейские климатологи и глянцеологи опять заговорили об экологических проблемах, если проект переброски сибирских рек будет реализован. В частности, вызывает беспокойство, что части стока способны остановить повышение уровня воды в Северном Ледовитом океане на шесть метров и таяние льда в Арктике.

В такой ситуации, когда одни выбрасывают в споре свои «железные» аргументы против переброски стока вод, другие — свои, трудно найти золотую середину, которая, может быть, частично кроется в другой проблеме — нашем неумении бережно относиться к каждой капле воды.

Проблему спасения Аральского моря стоит рассматривать в совокупности фактов. Не только, сколько воды принесли ему Амударья и Сырдарья. Но и как расходуется она в районе Аральского бассейна. Речь идет 30 миллиардах кубометров коллекторно-дренажных вод. Только шестая часть используется повторно на поливе, остальная сбрасывается. А это существенный резерв для сельского хозяйства.

В нашей области орошаемые земли расположены в бассейнах трансграничных рек. Водообеспеченность ирригационных систем колеблется от 75 до 95 %, в маловодные годы она опускается до 50-60 %. Тем не менее огромные объемы коллекторно-дренажных и сточных вод, которые формируются в речных бассейнах (до 35-50 % от водоподачи), сбрасываются за их пределы, загрязняя водные источники, ухудшая окружающую среду на прилегающих территориях. Объем коллекторно-дренажных вод, отводимых за пределы ирригационной системы, составляет до полутора кубических километров.

Аналогичная ситуация сложилась на орошаемых землях Мактааральского района, где оросительная вода поступает с территории Узбекистана, что является основной предпосылкой повышения водообеспеченности поливных земель на площади в 32,6 тысячи га. Однако не все скважины вертикального дренажа, которые реконструируются или строятся, двойного действия.

Есть еще резерв — это переход на поливах к более экономичным технологиям: с помощью капельного орошения, дождевания… Сейчас новых технологий много, можно выбрать. Однако по-прежнему орошаем поля дедовскими методами, заливая их сверх научно обоснованных нормативов.

В советское время регулировали использование водных ресурсов с помощью телемеханизации и диспетчеризации. В Чимкенте даже был филиал Всесоюзного НИИ, который занимался вопросами эксплуатации орошаемых систем. Но каждая прекрасная идея может быть хорошей для определенного времени. Сейчас идея регулирования облачается в интегрированный метод управления водными ресурсами с помощью автоматизации и водоучета. Она приобрела практический характер в густонаселенной Ферганской долине Узбекистана. Проект широко известен под названием ИУВР «Фергана», дающий уменьшение водозабора на 15-20 % при сохранении продуктивности орошаемых земель.

Пока мы занимались проблемами обмеления Аральского моря, у нас под боком в результате образования Айдаркуль-Арнасайской системы бессточных озер на территории Узбекистана, рядом с Шардаринским водохранилищем, создалась тревожная ситуация. Наша область может пострадать от избытка накопленной воды в Арнасайской впадине, образовании на ее территории намывных плотин, озер, невозможности катастрофического сброса воды к ним из Шардаринского водохранилища. Стоит пояснить, что система возникла в результате сброса воды из Чардаринского водохранилища в Арнасайскую впадину зимой 1969 года из-за переполнения водоема: приток увеличился почти в два раза, возникла угроза подтопления населенных пунктов Чардаринского, Отрарского районов и Арыси.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан, 23 апреля 2021 года принято постановление № 347, в котором говорится о принятии мер по дальнейшему совершенствованию использования биологических ресурсов Айдаркуль-Арнасайской системы озер. Подразумевается создание центров туризма и рыболовства.

Но мой коллега К. Досаев, ветеран ирригационной отрасли, один из уважаемых в нашей профессиональной среде инженер-гидротехник, обратил внимание на публикацию в издании «Газета.us», где говорится, что на площадке озера Тузкан, входящего в систему озер, еще в феврале 2021 года соседи рассматривали вопрос строительства атомной электростанции.

Хочу отметить, что Тузкан — бессточное и соленое, в отличие от других озер арнасайской системы, сформированных из сбросных вод. Это древний, естественного происхождения водоем, хотя над его преобразованием хорошо потрудился человек. По объемам Тузкан занимает второе место после Айдаркуля.

Тем не менее даже мысль о строительстве атомной электростанции на площадке Тузкана никак не вяжется с тем, что система озер включена в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. И является важнейшей орнитологической территорией.

…Когда-то Арал из-за своего размера — 63-68 тысяч квадратных километров — занимал четвертое место в мире, но постепенно его площадь, как шагреневая кожа, сжималась.

В 80-ые годы прошлого столетия ученые обнаружили, что уровень воды в озере понизился на 15 метров! Арал стал соленым озером, откуда исчезла пресноводная рыба. И уже несколько десятилетий, благодаря активной хозяйственной деятельности человека, озеро несет экологическую беду.

Вода — это благо. Но в любой момент может обернуться большой бедой, если человек не прекратит бездумно относиться к тому, что ему дала природа.

Это только кажется, что мой водозабор из реки никак не влияет на ситуацию в мире. Влияет. И пример тому Арал, который теперь пытаются спасти десятки государств, угадывающие наступление катастрофы и для них.

И теперь мы будем всем миром спасать Озеро, чтобы оно опять не на словах, а практически стало Морем.

В конце прошлого года аким Туркестанской области У. Шукеев на правительственном часе в Сенате РК напомнил о ситуации с Шардаринским водохранилищем зимой1969 года, предупредив о возможном повторении ЧП.

Он предложил обезопасить нашу и Кызылординскую области строительством на берегу Шардаринского водохранилища аварийного водоотвода, способного принять полтора миллиарда кубометров воды.

В связи с созданием инфраструктуры на Арнасайской низменности, отметил У. Шукеев, Казахстан теперь в случае переполнения Шардаринского водохранилища обязан спрашивать разрешения у Узбекистана на сброс излишков воды. При этом еще и платить за предоставленную услугу.

На фоне случившейся беды с прорывом плотины на Сардобинском водохранилище Узбекистана, во время которой пострадал Мактааральский район, строительство аварийного водоотвода приобретает особую актуальность.

В Туркестанской области реализуются масштабные проекты по ликвидации дефицита поливной воды и повышению эффективности орошаемых земель. По прямому поручению акима области за счет средств местного бюджета начаты работы в рамках проекта по реконструкции 134 вертикальных скважин, которые позволят обеспечить аграриев дополнительной поливной водой. Стоимость проекта — 2,6 млрд. тенге.

В нашем Telegram-канале много интересного, важные и новые события. Наш Instagram. Подписывайтесь!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Меры по восстановлению моря

В восстановлении этих мест заинтересовано международное сообщество, выделившее средства на постройку Коракальской плотины, обеспечивающей жизнедеятельность Малого Арала.

Уровень воды достиг 42 м, а солёность снизилась с 20 до 10 промилле и продолжает снижаться, положительно влияя на восстановление флоры и фауны.

Альтернативной мерой могло бы стать снижение забора воды из рек на орошение, модернизация системы или смена сельскохозяйственных культур на менее влаголюбивые, однако Узбекистан и Казахстан не пошли на это.

Пересохший Южный Аралкум, по мнению учёных, восстановлению не подлежит, однако его можно поддерживать в текущем состоянии.

Опыт с Аральским морем мог бы быть использован для восстановления исчезающих водоёмов мира: оз. Чад (Центральная Африка), оз. Солтон-Си (Калифорния, США).

История моря

Экологическая проблема, постигшая Аральское море должна рассматриваться не только как природная катастрофа, но и как поучительная история для людей.

Нельзя у природы только забирать. Если из кувшина выливать воду и не наполнять его, то он скоро высохнет и потрескается.

Так и получилось с Аральским морем, где еще не так давно были острова, бухты, порты и флот. Вода изобиловала рыбой и другой подводной живностью.

С Аральским морем такое происходит не в первый раз. На высохшем дне, когда-то четвертого по величине озера в мире, найдены остатки деревьев, произраставших здесь около 21 млн. лет назад. Найдены следы древних поселений XI–XIV веков. Значит, море уже мелело.

Повторно началось не дикие времена, а в 60-ые годы XX века. И происходит по вине человека.

Заливы

Фото Аральского моря, сделанное до и после экологической катастрофы, показывает, что сегодняшние заливы Аральского моря делятся на те, которые наполнены водой, а также высохшие. Их нынешняя поверхность – это дно с 80-100% минерализацией.

Пока еще существуют следующие заливы:

Залив Шевченко – это северная часть моря, которая входит в состав Малого Арала. Был открыт в 1849 г. исследователем А. Бутаковым после проведения первого научного похода по акватории этого водоема. Изначально залив назывался имени Паскевича, фельдмаршала Российского государства.

Позже был переименован в честь украинского поэта и художника – Тараса Шевченко.

Большой Сарышыганак — залив находится в малой части Арала. Имеет треугольную форму. На северо-восточных берегах залива был возведен город Аральск. На юго-западе находился пролив, окруженный мысами Каратюп и Тригорка. В настоящее время Сарышыганак сильно обмелел и отступил от своих берегов на десятки километров.

Максимальные глубины нынешнего залива достигают 13 м.

Залив Бутакова – протяженность акватории с восточных берегов до их западной части составляла не менее 40 км, а в ширину доходила до 20 км. После усыхания водоема протяженность водного пространства сократилась в 2 раза и в настоящее время составляет 20 км, а в ширину Арал уменьшился на 4 км.

Аральское море: когда над этими камнями плескалась вода…

Тушибас – после обмеления моря сформировался в отдельное изолированное озеро, насыщенное минеральными солями. Чернышева – также, как вышеперечисленные заливы, находится в составе Малого Арала, отличается небольшой акваторией.

К высохшим заливам водоема можно отнести Бозколь, Джилтырбас, а также Аджибай. Их возврат возможен, но только в случае восстановления полноводности водоема.

Возникшие проблемы региона

Высыхание озера дало не только ужасающую постапокалиптическую картину мертвых кораблей на дне мертвого моря. Исчезновение огромного озера привело к изменению климата в регионе, болезням, социальной напряженности и медленному вымиранию всего живого вокруг соленой пустыни.

Изменение климата

В регионе резко поменялись климатические условия. Море смягчало зиму и давало влажную комфортную температуру летом. После практически полного исчезновения Арала лето стало более засушливым и жарким, а зима – сухой и холодной.

Длительность вегетационного периода у растений сократилась, уменьшились урожаи фруктов и ягод.

Миграция людей, исчезновение рабочих мест

Изменилась не только природа – плохо повлияло осушение Арала и на живущих в регионе людей.

Большая часть населения покинула прилегающие территории. Вся деятельность вокруг озера была связана с рыболовством. В середине 80-х годов рыбный промысел перестал существовать совсем. 60 тысяч человек лишились работы и были вынуждены уехать.

Изменение климата, ухудшение экологической ситуации заставило покинуть родные места даже тех людей, чья деятельность не зависела от лова и переработки рыбы.

Изменение флоры и фауны

В 60-е годы 20 века в Арале водилось более 40 видов рыб. К концу 70-х видов осталось только 6.

Вызвано это было:

- повышением концентрации соли в воде;

- снижением количества корма;

- исчезновением классических мест для нереста.

В 70-е годы в Арал завезли черноморскую камбалу, которая прекрасно чувствует себя в соленой воде. Какое-то время вид прекрасно развивался в озере, но к 2003 году концентрация соли и химии в воде стали настолько сильными, что камбала исчезла тоже.

Загрязнение воды, важной составляющей всего живого на Земле – проблема мирового масштаба

Пять рек в мире, которые претендуют на мировое лидерство по загрязнению воды и берегов

Влияние экологических катастроф на акваторию Мирового океана планеты

Серьезное ухудшение здоровья оставшихся людей

Реки десятилетиями смывали в Арал удобрения и химию с полей. Высыхая, озеро оставляет огромные пласты соли, смешанной с этими химикатами. Ветер разносит ядовитый воздух по региону – оставшиеся люди болеют раком, малокровием, а также и у детей, и у взрослых наблюдаются болезни легких, глаз и внутренних органов.

Образование пустыни Аралкум

С 1977 по 2014 годы Арал изменился – из огромного озера-моря он превратился в череду вытянутых узких озер:

- В 1989 году от полноводного Аральского моря осталось 2 отдельных озера, Большое и Малое.

- В 1996 году четвертое по величине соленое озеро планеты потеряло 75% водного объема.

- К 2003 году Арал практически пересох.

Линия берега постепенно отодвигалась, концентрация соли в оставшейся воде росла, и медленно бывшее огромным озеро превратилось в песчано-солончаковую, с большой примесью химических элементов в составе песка пустыню площадью 38000 кв. км. Сейчас эту пустыню называют Аралкум.

Изменение ландшафта

Вокруг озера постепенно пропадают леса, небольшие озера в дельтах Амударьи и Сырдарьи.

Озеро исчезло не только само по себе – за ним погибла целая экосистема. Возле питающих Арал рек люди сталкиваются уже с дефицитом питьевой воды. Качество воды ухудшается, деревья из-за засухи погибают.

К концу 20 века из региона с пышной растительностью, где были и леса, и озера, побережье превратилось в пустыню, где остались только растения, способные выживать на засоленной почве с острой нехваткой воды.

Птицы и млекопитающие в большинстве своем тоже покинули регион – для них не осталось ни воды, ни пищи.

Загрязнение воздуха

Воды рек смывали в озеро пестициды и множество ядохимикатов, которые использовались в сельском хозяйстве во времена СССР. Пыльные бури разносят яды и едкую соль на 500 км в округе. Соль и химикаты медленно уничтожают остатки растительности.

Антропогенные и природные факторы загрязнения воздуха в городах

Негативные последствия, к которым приводит загрязнение почвенного слоя Земли

Виды загрязнения окружающей среды, влияющие на здоровье человека

С помощью каких мер можно защитить почву от загрязнения?

Источник