- В Каспийское море впадает Волга или Кама?

- Официальные данные

- Волга или Кама с точки зрения гидрологии

- Река Кама

- Река Кама

- Куда впадает

- Где находится исток, устье

- И все-таки: какая река впадает в Каспийское море? Кама или Вишера? 😀

- Река Кама

- Происхождение названия

- Особенности реки Кама

- Достопримечательности Камы

В Каспийское море впадает Волга или Кама?

География российских широт, казалось бы, полностью изучена. Например, в любом учебнике четко указано, что Волга – главенствующая река, которая впадает в Каспийское море, а Кама является всего лишь ее притоком. Так ли это на самом деле?

Официальные данные

Волга – одна из наиболее крупных рек планеты, самая длинная и обладающая наибольшей площадью бассейна на территории Европы. Длина – 3530 км. На реке располагаются крупные российские города: Волгоград, Нижний Новгород, Казань.

Прилегающая территория имеет собственное название – Поволжье. Валдайская возвышенность считается местом, откуда река начинается, а Каспийское море – куда впадает. Речная система состоит из 151 000 водоемов.

Неофициально разделяется на несколько частей – верхнюю, среднюю, нижнюю. Основное питание происходит за счет снега. Частично – благодаря грунтовым и дождевым водам. Соединена с Балтийским морем посредством Тихвинской, Вышневолоцкой систем, а также через Волго-Балтийский путь.

Также река прокладывает себе путь к Белому, Черному и Азовскому морям. В разные времена здесь активно развивалось судоходство. Общая протяженность водных путей составляет 589 км (от Ржева до Колхозника).

Кама находится в европейской части России. По официальным данным, это самый крупный приток Волги. Длина – 1805 км, количество притоков – 74 718. Начинается в центре Верхнекамской возвышенности и впадает в Куйбышевское водохранилище (на Волге). Питается преимущественно снегами, а также дождями и подземными реками.

На Каме расположены три ГЭС: Камская, Воткинская и Нижнекамская. Она тоже судоходная, а протяженность водных путей составляет 966 км.

Волга или Кама с точки зрения гидрологии

Чтобы определить главную реку, а также ее притоки, гидрологи анализируют водные объекты по следующим признакам:

- средний годовой сток;

- площадь бассейна;

- расход воды (полноводность);

- длина от истока до места слияния.

По объему воды, который реки приносят ежегодно в Каспийское море, побеждает Волга (254 км 3 против 117 км 3 ). Также у нее большая площадь бассейна – 1,3 млн. км 2 , а бассейн Камы – 507 тыс. км². На первом месте Волга и по расходу воды: 8060 м³/с против 4100 м³/с для Камы.

Однако последний признак довольно спорный, поскольку расход воды реки исчисляется на основании самых высоких данных по конкретной местности. А в месте слияния двух рек расход воды у Камы больше: 4300 кубометров в секунду против 3100 кубометров Волги.

Полноводность является главным критерием при определении основной реки и ее притоков. По определению менее мощный поток воды втекает в более объемный. Также вызывает интерес тот факт, что в месте слияния рек Кама продолжает течь прямо, а Волга резко меняет свое направление на 90 градусов.

Не согласны с официальной версией многие специалисты из-за результатов геологических исследований. Кама образовалась раньше Волги – в пользу этого утверждения говорит изучение илистых отложений. Но ледниковый период оказал серьезное влияние на гидрологию.

Таким образом, с точки зрения гидрологии Кама является главной рекой, впадающей в Каспийское море, а Волга – ее притоком. Полноводность Камы обеспечивается регулярными осадками, а также водой, поступающей в результате таяния ледников в горах.

Волга же с окончанием весеннего полноводья становится существенно мельче – этот факт отмечают и те, кто имеет дело с судоходством. Более того, только за счет слияния с Камой в последние месяцы лета поддерживается полноводность Волги.

Интересно, что еще в эпоху Средневековья исследователи были уверены в главенстве Камы. Например, такого мнения придерживались арабские путешественники, которые отражали свои мысли в научных трудах, картографии.

Под влиянием арабской географической традиции европейские ученые тоже считали Каму основной рекой, впадающей в Каспийское море. А в словаре германского филолога Фридриха Любкера и вовсе значился водный объект под названием Ра. Он обозначал реку, состоящую из нескольких рукавов (Волги и Камы), которые после слияния впадали в море.

Что же стало причиной подобной несправедливости по отношению к Каме? Волга приобрела статус главной реки, большей частью, из-за того, что сыграла объединяющую роль в истории России. На это повлияли многочисленные культурные, экономические, исторические факторы. Но если сравнивать реки только по гидрологическим признакам, то роль притока принадлежит Волге.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Река Кама

Река Кама является самой крупной в Пермском крае. Протекает и в других регионах — в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртии, Кировской области.

Река Кама

Не без участия Камы появился наш город при выборе Татищевым места под медеплавильный завод. Здесь было самое удачное место для будущей столицы всего Урала.

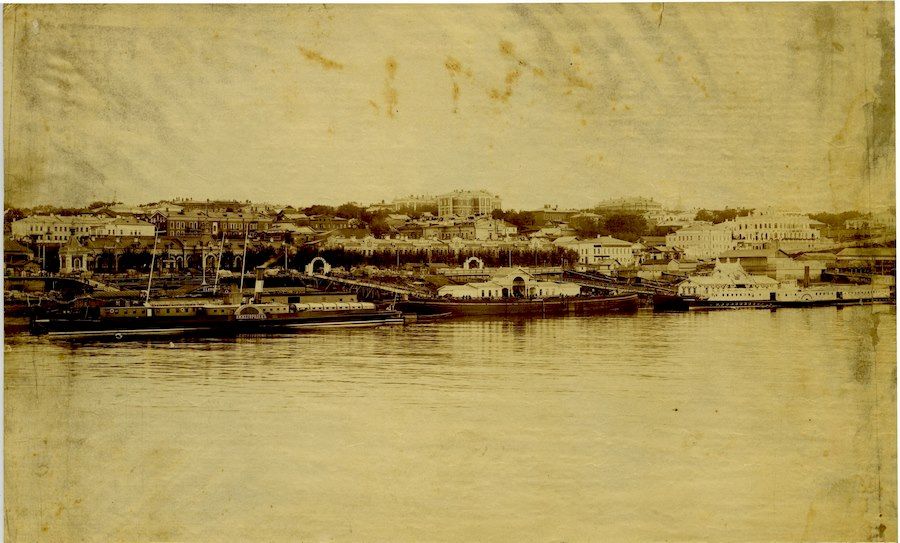

Ещё в 1871 улицы в городе были грязными, памятников, гостиниц не было. Все домики были маленькими. Спустя несколько лет благодаря Карлу Модераху губернский город изменился до неузнаваемости.

В 19 веке река Кама являлась оживленной магистралью. По ней на ладьях (самых больших судах тех времен) сплавляли пермскую соль. Которая высоко ценилась.

С её помощью солили камскую, волжскую рыбу. Пермяки-грузчики по одной из версий стали называться «пермяк соленые уши«. Одноименный памятник установлен напротив отеля «Прикамье».

На Каме ловили много рыбы. Ещё в 20-м веке можно было поймать осетра, белугу, севрюгу, стерлядь. Были случаи улова рыбы весом более шестнадцати килограмм.

К концу 19 века на территории города было более сотни различных заводов, фабрик — судостроительные, пушечные, фосфорный и другие. Над городом в те времена висела дымка, резкий запах.

В годы индустриализации по берегам Камы возводили крупные комбинаты, заводы. В Березниках, Краснокамске, Красновишерске. Очистительных сооружений, как правило, не было.

Стройка велась силами заключенных, которые работали по десять и более часов, чтобы перевыполнить ударные планы. Смертность среди зэков в годы строительства тоже выросла в разы.

К середине 20-го века многие промышленные предприятия сбрасывали тысячи кубометров неочищенных вод с вредными неорганическими соединениями.

Многие притоки Камы, от Косьвы до Сылвы утратили свое рыбохозяйственное значение. Из Камы исчезла стерлядь, белуга, осётр. Погибло много рыбы.

Очистные сооружения планировались во вторую очередь. В городе стали возникать кишечные заболевания. Было выписано много предписаний, но очистительные установки не строились.

Лишь в 1960 стали возводить сооружения по очистке сточных вод. Появление Камской ГЭС тоже дало о себе знать. Был перекрыт путь промысловой рыбе, которая приходила на нерест с Каспия.

Было затоплено более сотни населенных пунктов. Потрясение тех лет уже давно забыли. Река Кама до сегодняшних дней остаётся главной достопримечательностью Пермского края.

Набережная Камы является одним из самых популярных мест отдыха горожан. Ежегодно здесь проводятся различные культурные мероприятия, в том числе выставки.

Куда впадает

Существует много споров на предмет Кама впадает в Волгу или наоборот. Мнения разные. Но Кама намного древнее Волги и её бассейн больше. Так что судить вам).

Где находится исток, устье

Каждый год к истоку Камы приезжает много туристов. Река зарождается у деревни Карпушата, Кулигинском районе Удмуртии. Самый удобный путь туда попасть, через жд станцию Кез.

Исток находится на плоском водоразделе, высота над уровнем моря 278 метров. В нескольких километрах от водораздела начинается крупный приток Камы Вятка.

Источник

И все-таки: какая река впадает в Каспийское море? Кама или Вишера? 😀

Добрый вечер всем)))

Сегодня попробую рассказать о том, какая же все-таки река впадает в Каспийское море 😀

На просторах сети гуляет много информации о том, что далеко не Волга впадает в Каспийское море, а Кама. И этому приведено множество доказательств и сломана уйма копий в словесных баталиях с обоих сторон. Я не буду на этом подробно останавливаться. Кто захочет, может поискать сам 😉

В частности, о справедливости данного предположения можно судить, допустим, по выкопировке места слияния Волги и Камы, приведенной в качестве главной картинки к статье.

Теперь о другом.

Отдельные горячие головы приводят еще БОЛЕЕ СМЕЛОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: дескать, и даже совсем не Кама впадает в Каспий, а вообще ВИШЕРА!

И мотивируют это тем, что, во-первых, в месте слияния Камы и Вишеры первая, как и в случае с Волгой, течет по отношению к Вишере под небольшим углом, делая при этом небольшую правую излучину, я бы даже сказал: ма-а-аленький поворот :-)))

А во-вторых тем, что Вишера в месте ее слияния с Камой является более полноводной рекой.

Давайте попробуем дать этим двум утверждениям оценку.

1) Вишера в месте слияния с Камой действительно течет более прямолинейно, тут вопросов абсолютно никаких нет.

Но и такой резкой излучины, как у Волги в камском устье мы тоже не наблюдаем.

Более того, ширина Вишеры в этом месте меньше ширины Камы.

И еще один маленький нюанс: Вишера у самого своего устья подпитывается водами р. Толычь )))

2) Теперь о полноводности Камы и Вишеры.

Длина Камы от ее истока (с. Кулига, Республика Удмуртия) до слияния с Вишерой: 875,6 км ( https://mapswater.com/distance_meter.html#map=7/59.239/54.987/OpenStreetMap&lonlats=53.764072,58.195486|56.435566,59.901718 ); среднемноголетний расход воды у пос. Гайны (за 206 км до слияния с Вишерой): 227 м³/с; среднемноголетний речной сток: 7,164 км³/год ( https://water-rf.ru/Водные_объекты/65/Кама ).

Официальных данных по Каме в устье Вишеры я не нашел. Но можно добавить сюда сведения по крупным притокам Камы на участке пос.Гайны — д.Усть-Вишера:

— р. Коса: среднемноголетний расход воды: 42 м³/с; среднемноголетний речной сток: 1,33 км³/год ( https://water-rf.ru/Водные_объекты/1681/Коса );

— р. Пильва: среднемноголетний расход воды: 19,3 м³/с, среднемноголетний речной сток: 0,609 км³/год ( https://water-rf.ru/Водные_объекты/3782/Пильва );

— р. Уролка: среднемноголетний расход воды: 14,9 м³/с, среднемноголетний речной сток: 0,47 км³/год ( https://water-rf.ru/Водные_объекты/1832/Уролка ).

Суммируем и получаем для Камы в месте слияния с Вишерой: среднемноголетний расход воды: 227+42+19,3+14,9=303,2 м³/с; среднемноголетний речной сток: 7,164+1,33+0,609+0,47=9,573 км³/год.

Добавим еще примерно 10% на р.р. длиной >100 км Язевку, Светлицу, Южную Кельтму, Вильву, Сумыч, Чёлву, Большой Козырь, Керчевку и Гремячевку ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Кама ) и 10% — на р.р. длиной ≤100 км Даниловку, Нюрвис, Олоничкой-Шор, Ключ-Шор, Исток, Петуховку, Недьзву, Трифоновку, Мутную Челву, Пальничий Лог, Исток, Докторку (привет поклонникам и поклонницам феминитивов :-D), Женьшор, Исток Тылты, Гребень, Олтынский Исток, Бондюжанку, Болотинку, Протоку, Красную, Лычевку, Локшерку, Горкуш, Слобошанку, руч. Пальниковский, Рудный, Ильинский, неизвестные ручьи и множество стариц (озер), впадающих в Каму на участке пос.Гайны — д.Усть-Вишера ( https://yandex.ru/maps/?ll=55.996620%2C60.211601&pt=53.441046%2C58.41357&source=entity_search&z=9.45 ).

Итого: среднемноголетний расход воды Камы: 303,2*1,2=363,84 м³/с; среднемноголетний речной сток Камы: 9,573*1,1=11,488 км³/год.

Длина Вишеры: 415,0 км; среднемноголетний расход воды: 500,0 м³/с; среднемноголетний речной сток: 15,781 км³/год ( https://water-rf.ru/Водные_объекты/274/Вишера ).

Т.о. Вишера до слияния с Камой более, чем вполовину, короче, но зато полноводнее ее.

Правда, именно в бассейне Вишеры на территории камского бассейна наблюдается наиболее интенсивное подземное питание (7–12 л/с км²). Это связано с тем, что Вишера — горная/полугорная река, водотоки бассейна которой протекают в долинах, врезанных в толщу терригенных отложений нижнепермского возраста, при погружении водосодержащих карбонатных каменноугольных отложений под которые происходит резкое увеличение разгрузки подземных вод в эти долины. При этом, максимальная разгрузка водообильных карбонатных палеозойских отложений в бассейне Камы характерна как раз для речных долин бассейна Вишеры: Колвы (10,5 м³/с), Вишеры (10 м³/с) и Язьвы (3 м³/с) (данные из научно-прикладного справочника «Основные гидрологические характеристики рек бассейна Камы» под ред. В.Ю. Георгиевского, Ливны, 2015, ФГБУ «Государственный гидрологический институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ).

Источник

Река Кама

Кама – главная река Пермского края и одна из крупнейших в Европейской России. Длина Камы составляет 1805 км (из них 910 км течет по Пермскому краю). Кама является крупнейшим левым притоком Волги. До строительства Куйбышевского водохранилища длина реки составляла 2030 км.

Происхождение названия

Существует несколько версий происхождения названия реки Кама:

- от удмуртского «кема» — «долгий», «длинный»;

- от древнерусского «камы» — «камень»;

- от зырянско-пермяцкого «камва», что означает «сильно пал», то есть «вода, имеющая сильное падение»;

- от обско-угорского (хантыйского) «кам» — «прозрачный», «чистый»;

- от древнеиндийского «кам» — «вода»;

- древний географический термин – обозначение реки, некогда общее для различных языков Евразии.

В русских летописях Кама впервые упоминается в 1220 году в рассказе о походе князя Василька Константиновича 1187 года. По Каме поднимались новгородцы для сбора дани. Кстати, реки с таким названием также есть в Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях.

Особенности реки Кама

Кама берет начало на покрытых лесом увалах Верхнекамской возвышенности, на высоте 331 м. Рядом с истоком находится деревня Карпушата, ныне вошедшая в состав села Кулига (Кезский район Удмуртской Республики). Река берет начало из Камского ключа, который несколькими струями вытекает из-под горы. Исток Камы обустроен, в 1974 году был разбит сквер. Здесь установлен памятник со словами «Здесь берет начало уральская река Кама». Сюда часто приезжают туристы, желающие посмотреть на начало великой реки.

Реку Каму условно делят на пять участков:

- Верховья Камы (от истока до устья реки Весляна),

- Верхняя Кама (до подпора Камского водохранилища, фактически до устья реки Вишеры),

- Средняя Кама (Камское и Воткинское водохранилища),

- Нижняя Кама (Нижнекамское водохранилище),

- Камский залив Куйбышевского водохранилища.

В верхнем течении русло Камы сильно извивается. Оно неустойчивое, поскольку проходит по легкоразмываемым песчаным отложениям. Берега часто низменные и заболоченные, много стариц. Принимая многочисленные притоки, Кама становится полноводной. У поселка Гайны ее ширина достигает уже 200 метров.

После впадения реки Вишеры она становится многоводной рекой. Кстати, есть мнение, что это Кама впадает в Вишеру (а не наоборот), а Волга – в Вишеру.

Всего Кама принимает 74 718 притоков (из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной менее 10 км). Площадь ее водосборного бассейна более 507 000 км². Основные притоки:

- левые: Южная Кельтма, Вишера с Колвой, Яйва, Косьва, Чусовая с Сылвой, Белая с Уфой, Ик, Зай, Шешма, Мензеля;

- правые: Коса, Иньва, Чермоз, Обва, Тулва, Вятка, Иж, Тойма, Мёша.

Питание преимущественно снеговое, а также подземное и дождевое; за весеннее половодье (март—июнь) проходит более 62,6 % годового стока, летом и осенью — 28,3 %, зимой — 9,1 %. Размах колебаний уровня до 8 м в верховьях и 7 м в низовьях. Средний расход у Камской ГЭС 1630 м³/сек, у Воткинской ГЭС около 1750 м³/сек, в устье около 4100 м³/сек, наибольший расход воды около 27 500 м³/сек. Норма годового стока Камы 117 км³. Является третьей по водности рекой-притоком в России, после Алдана и Ангары. Скорость течения от 1 м/с в верховье до 0,3 м/с вблизи устья.

Влияние построенной в Перми Камской ГЭС (была пущена в 1954 году) распространилось вверх по реке почти на 300 км, образовав подпор воды до устья Вишеры. При строительстве ГЭС территория многих населенных пунктов ушла под воду (в том числе город Дедюхин, ставший «уральской Атлантидой»). В устьях многих притоков образовались обширные заливы. Самые большие – Иньвинский, Косьвинский и Обвинский. Местами противоположный берег еле виден.

Ниже по течению участок от Перми до Чайковского так же представляет собой водохранилище – Воткинское, построенное в 1962 году. Его подпор чувствуется даже в Перми. Плотину Воткинской ГЭС иногда называют «южными воротами Пермского края». В низовьях Камы расположено еще одно, третье, водохранилище – Нижнекамское. На каждой из плотин созданы ГЭС.

Река впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища на реке Волге в Республике Татарстан. Урез устья 36 м. На своем пути от истока Кама несколько раз меняет направление, образуя дугу, похожую на карте на большой вопросительный знак. Интересно, что по прямой от истока до устья Камы всего-то 445 км, а она течет почти 2 тысячи км. В районе города Нытвы до истока Камы и вовсе порядка 100 км.

Кама протекает по территории Удмуртии, Кировской области, Пермского края, по границе Удмуртии и Башкортостана, Татарстана. Это седьмая река в Европе по протяженности (после Волги, Дуная, Урала, Днепра, Дона и Печоры).

В пределах Пермского края течет вдоль западных отрогов Уральских гор по широкой долине, находящейся на стыке Русской платформы и Уральской горной страны.

Геологически Кама древнее Волги. Как установили ученые, до эпохи оледенения Кама впадала в Каспийское море, в то время как Волга была притоком Дона. Ледниковый период изменил речную сеть Восточной Европы. Согласно большинству гидрологических признаков (возраст рек, высота истоков, длина, полноводность), Кама является главной рекой, а Волга — ее крупнейшим притоком.

Писатель М.А. Осоргин (1878-1942) писал:

«Мы, прикамские, относимся к Волге с ласковой снисходительностью: приток, как всякий другой, течет себе от Твери до Казани, Кама же – от Урала до Каспия. Кама – матушка, Волга – дочь. Ни камских глубин, ни могучести камской нет у обмелевшей, глинистой, пропахнувшей нефтью Волги».

В реке обитает следующая рыба: лещ, карась, язь, голавль, жерех, судак, сазан, окунь, ерш, налим, щука, сом. В верховьях встречаются таймень и хариус, в низовьях – стерлядь и осетр.

С древности Кама являлась важным транспортным путем. Особенно оживилась река с приходом русских и строительством предприятий. В 1822 году Каму связали с Вычегдой, прокопав Северо-Екатерининский канал. А в 1817 году на Пожевском заводе Всеволожского были построены первые пароходы. Выше устья Вишеры на Каме стоит поселок Керчевский, где был образован Керчевский сплавной рейд. В 1960-70-е годы он был самым большим в мире, перерабатывая за год более 3 млн м 3 древесины. Река используется для судоходства и сейчас.

Неоднократно (с XVIII века и до 1980-х годов) обсуждался вопрос соединения Камы с северными реками и переброски части их стока для пополнения водой обмелевших Волги и Каспийского моря, а также развития транспортной системы. К счастью, эти проекты так и не были реализованы.

Достопримечательности Камы

На берегах Камы расположено немало интересных достопримечательностей. Им посвящены (а некоторым ещё будут посвящены) отдельные статьи на сайте проекта «Ураловед». Здесь же перечислю лишь некоторые места.

Очень интересен берег Камы перед Пермью. Здесь, на левом берегу, возвышаются скалы, состоящие из гипса. Под действием воды образуются неповторимые природные гипсовые скульптуры. Между Добрянкой и Полазной тянутся Лунежские горы. А на правом берегу, расположен архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

На месте слияния Камы с Чусовой (теперь тут разлился обширный Чусовской залив) расположен красивый мыс Стрелка.

В городе Перми можно прокатиться на прогулочном теплоходе. Также отсюда ходят большие пассажирские теплоходы до Волги. Около бывшего Речного вокзала расположен самый известный и популярный арт-объект Перми – «Счастье не за горами».

По берегам Камы открыто много археологических памятников. Так, самый известных из них в окрестностях Перми – Гляденовское костище.

На берегах Камы расположены такие интересные города и посёлки, как Соликамск, Пыскор, Усолье, Орел, Березники, Чёрмоз, Добрянка, Полазна, Пермь, Оханск, Оса, Чайковский, Сарапул.

Источник