Беломорско-Балтийский канал (Россия, республика Карелия)

Беломорско-Балтийский канал — судоходный канал в России, соединяющий Белое море с Онежским озером, который является важнейшим транспортным коридором, дающим выход из северных морей в водные пути Европейской части России. Трасса канала проходит по территории республики Карелия. Управление канала находится в городе Медвежегорск.

Фото: Михаил Архипов

История строительства Беломорско-Балтийского канала

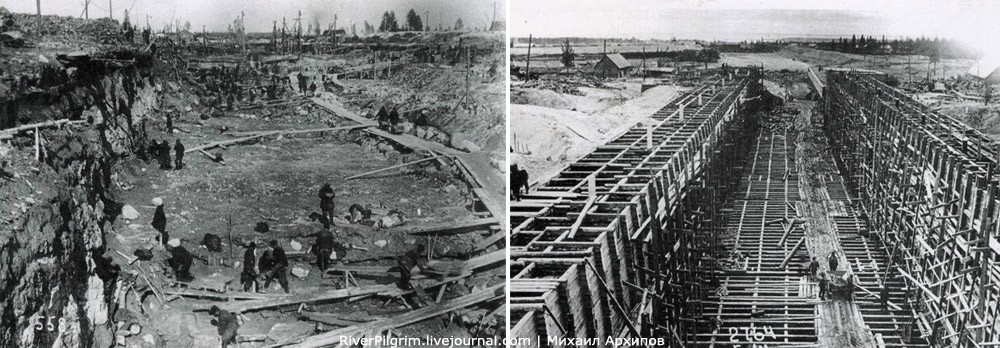

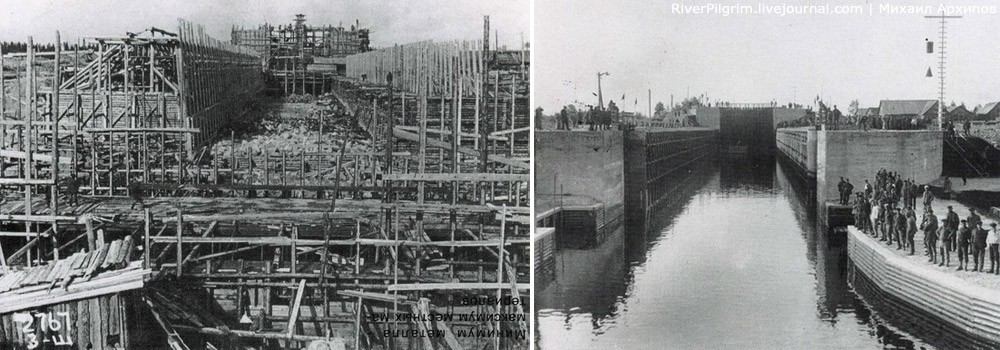

Беломорско-Балтийский канал был построен в 1931 — 1933 годах. 18 февраля 1931 года постановлением Совета труда и обороны было дано задание для проектирования и определения габаритов будущего канала. Беломорканал предназначался для пропуска в основном несамоходных барж (лихтеров) с буксирной тягой. Проект канала был разработан группой инженеров под руководством С. Я. Жука. Открытие состоялось 2 августа 1933 года. До 1961 года канал назывался Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Первоначально канал был построен с меньшими габаритами камер шлюзов и глубинами, чем изначально планировалось. Это произошло в следствии ускорения строительства и сдачи его в эксплуатацию. Ввод Беломорканала в эксплуатацию позволил создать Северную военную флотилию, которая в дальнейшем преобразовалась в Северный флот.

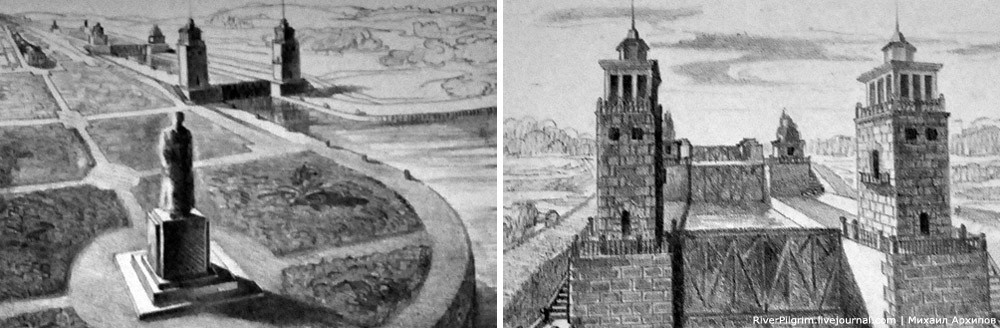

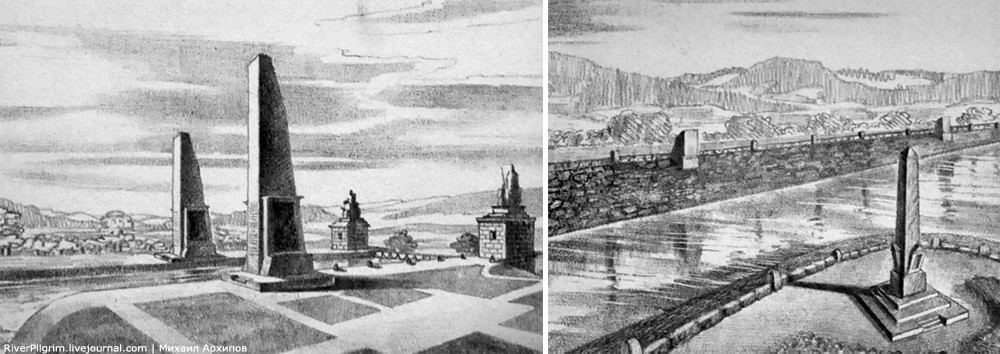

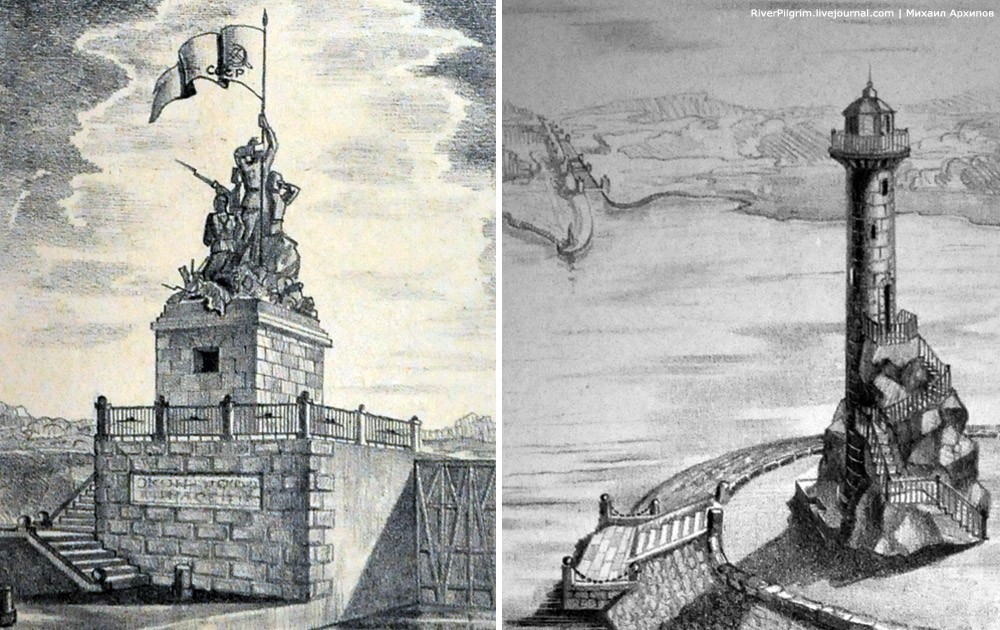

В годы Великой Отечественной войны часть гидросооружений канала, расположенных в южной (в Повенце) части, были разрушены советскими войсками перед захватом их финской армией. В послевоенное время они были восстановлены. В начале 1950-х годов существовал проект по строительству на трассе канала монументов в честь победы в Великой Отечественной войне, но в итоге это было реализовано при строительстве Волго-Донского судоходного канала.

В 1960-х годах судоходные габариты канала были доведены до величин, обозначенных в проекте строительства канала. Первоначально все сооружения канала были из дерева, последний деревянный шлюз на канале был заменен на железобетонные конструкции в 2010 году.

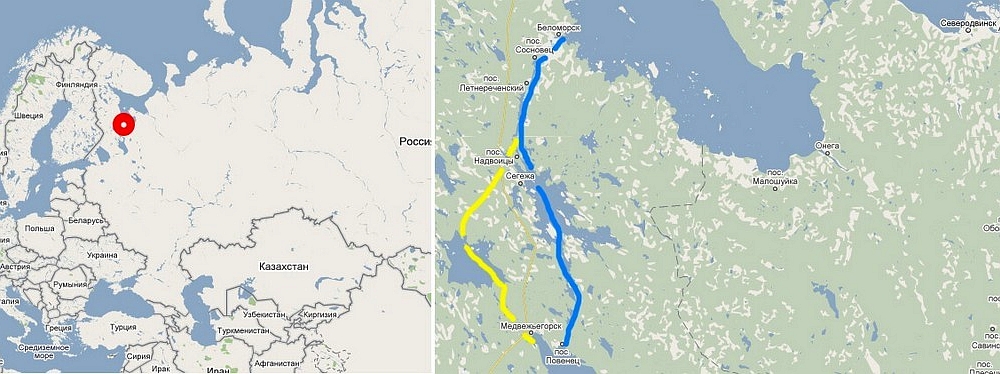

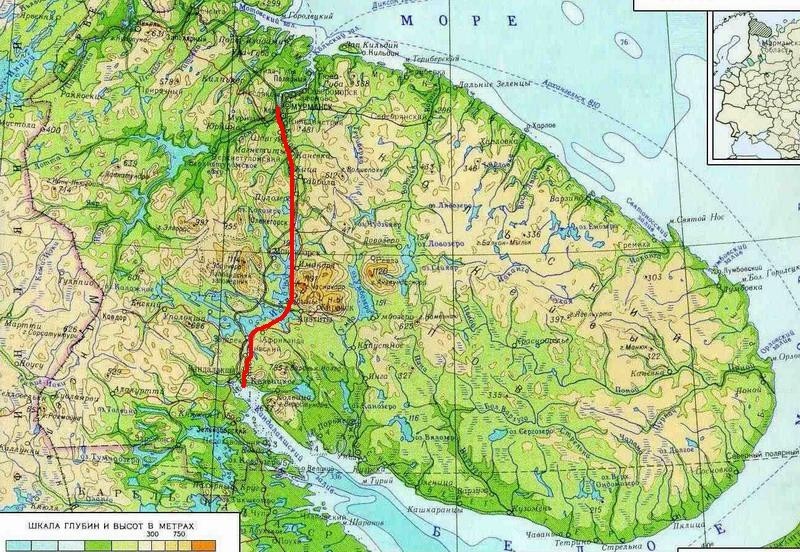

Беломорско-Балтийский канал на карте

(Увеличить карту)

Характеристика Беломорско-Балтийского канала

Длина канала — 227 км, на трассе канала расположено 19 шлюзов, 13 плотин, 47 дамб, 13 водоспусков, 34 искусственных канала. Судовой ход проходит как по искусственным участкам, в том числе и прорубленным в скалах, так и по акваториям озер. Минимальная глубина канала — 4 метра, максимальная глубина по судовому ходу на трассе Беломорканала — 20,5 метров (озеро Выг). Важнейшие сооружения канала — водосбросные плотины №21, №25 и №27, удерживающие объём воды более 10 млрд м3.

Общая длина шлюзов между наружными гранями устоев — от 170 (однокамерные) до 325 (двухкамерные) метров. Габаритные размеры камер: длина — 133,5 метров, ширина — 14,5 метров, гарантированная глубина на пороге — 4 метра.

Камеры шлюзов при строительстве канала имели деревянную ряжевую конструкцию. В современном виде камеры шлюзов имеют три типовые конструкции: на мягких основаниях расположены железобетонные, докового типа с неразрезным днищем и вутами; на скальных основаниях – выполненные в виде подпорных стенок уголкового профиля из монолитного железобетона; две нижние камеры шлюзов N10 и №11 представляют собой облицовку скалы стальными шпунтовыми панелями с засыпкой, выполненной калиброванным щебнем. Система питания — головная, осуществляется через короткие обходные водопроводные галереи, устроенные в головах шлюза и перекрываемые вертикальными цилиндрическими затворами. Рабочие затворы шлюзов выполнены в виде двустворчатых ворот ригельного типа.

Навигация на Беломорско-Балтийском канале

Обслуживанием судоходной обстановки на канале занимается Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Беломорканал»).

Даты начала транзитной навигации на канале зависят от сроков работы судоходных шлюзов. С 20 мая по 31 октября работают шлюзы №1 — №9, а с 20 мая по 15 октября — шлюзы №10 — №19.

Судоходство на Беломорско-Балтийском канале

С вводом в эксплуатацию в 1964 году Волго–Балтийского водного пути объем грузоперевозок по Беломорканалу резко вырос. Он стал важнейшим звеном транзитных перевозок грузов из портов Белого моря в Прибалтику и центральные районы РСФСР. Через канал везли железную руду из Кандалакши на комбинат «Северсталь» в Череповце. С Поволжья на Белое море везли нефть и мазут, с Нижнего Поволжья — соль. Из Карелии и Архангельской области в порты Скандинавии и Северной Европы через канал везли древесину.

Интенсивность судопропуска достигла максимума к 1986 году (более 62 тысячи шлюзований, свыше 7 млн тонн грузов). В 1990–е годы в связи с общим спадом производства по России судопропуск снизился до 7000 шлюзований (1996 год).

В настоящее время регулярным судоходством по каналу являются только круизные пассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга до Соловецких островов. Местных пассажирских перевозок по каналу нет после 1991 года. Регулярных грузовых рейсов по Беломорканалу также нет и его трассу полностью суда обычно проходят в случае перегонов с Севера в Европейскую часть и обратно. В южной части канала есть регулярные перевозки древесины на Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

Круизы по Беломорско-Балтийскому каналу

Регулярное движение пассажирских круизных судов по Беломорско-Балтийскому каналу началось в июне 2001 года рейсом теплохода «Г. В. Плеханов» из Москвы до шлюза №18 в рамках первого речного круиза на Соловецкие острова (от шлюза до островов туристов доставляли другим судном).

В 2004 году теплоход «Белинский» (сейчас — «Шлиссельбург») совершил первый круиз из Москвы через Беломорско-Балтийский канал напрямую на Соловецкие острова. Сейчас прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга до Соловков через Беломорканал выполняет только теплоход «Русь Великая», а с 2020 года такие же круизы должен выполнять теплоход «Александр Пушкин».

Другие круизные суда, следующие маршрутом до Соловков, доходят по Беломорканалу до причала в поселке Сосновец, откуда туристов доставляют на острова на других судах. В навигацию 2020 года такие рейсы будут у теплоходов «И. А. Крылов», «К. А. Тимирязев» и «Северная сказка».

Беломорско-Балтийский канал в культуре и истории

Строительство канала стало началом массового использования труда заключенных на стройках и в дальнейшем было продолжено на строительстве Канала имени Москвы, Волго-Донского канала и Волго-Балтийского канала. Первоначально заключенных обозначали как «заключенные каналоармейцы», а сокращено — з/к. От этого сокращения было образовано жаргонное слово «зек», которое позже прочно вошло в лексикон. Также именно со стройки Беломорканала в жаргонную речь прочно вошло слово «туфта», которое обозначало выражение «техника учета эффективного труда».

Шлюзы Беломорско-Балтийского канала:

Шлюз №1 (южный склон)

Шлюз №2 (южный склон)

Шлюз №3 (южный склон)

Шлюз №4 (южный склон)

Шлюз №5 (южный склон)

Шлюз №6 (южный склон)

Шлюз №7 (южный склон)

Шлюз №8 (северный склон)

Шлюз №9 (северный склон)

Шлюз №10 (северный склон)

Шлюз №11 (северный склон)

Шлюз №12 (северный склон)

Шлюз №13 (северный склон)

Шлюз №14 (северный склон)

Шлюз №15 (северный склон)

Шлюз №16 (северный склон)

Шлюз №17 (северный склон)

Шлюз №18 (северный склон)

Шлюз №19 (северный склон)

Мосты на Беломорско-Балтийском канале

Города и крупные населенные пункты на Беломорско-Балтийском канале

Озера в составе трассы Беломорско-Балтийском канале

Реки в составе трассы Беломорско-Балтийском канале

Нижний Выг

Повенчанка

Шижня

Источник

Канал соединяющий белое море с онежским озером

Современное развитие внутренних водных путей началось со строительства в 1933 году Беломорско-Балтийского канала или ББК как чаще всего канал называют судоводители. Канал соединил Белое море с Онежским озером, входящим в бассейн Балтики. Тем самым объединив кратчайшим водным путем северные районы с центральной частью страны.

Идея соединения Балтийского и Белого морей привлекала общественное внимание еще со времен Петра I. В 1702 году Петр I, развернувший борьбу за возвращение России выхода в Балтику, проложил сухопутную «Осудареву дорогу» от пристани Нюхча на Белом море до Повенца длиной в 160 верст, по которой волоком через леса и болота перебросил в Онежское озеро два военных фрегата. Следы «Осударевой дороги» были обнаружены через 230 лет во время строительства Беломорканала.

Общая протяженность Северного склона канала от шлюза № 8 до Белого моря — 188 км. Здесь трасса канала проходит по озерам, спрямленным руслам рек. Искусственные каналы соединяют между собой отдельные озера и реки, или обходят порожистые участки рек. На Северном склоне канала построено 12 гидроузлов.

Первый участок северного склона между шлюзами №8 и №9 объединил Маткоозеро, реку Вологжу и озеро Торос, подняв уровень воды на 4 метра. Расход на шлюзование Маткоозера пополняется расходом воды из водораздела.

Источник

Беломорканал: Без туфты и аммонала не построим мы канала

Беломорско-Балтийский канал — это не просто судоходный канал, соединяющий Белое море с Онежским озером. А также не просто важный транспортный объект, дающий выход из Белого моря через Волго-Балтийский канал на Балтику и Каспий (через Волгу соответственно), а через Волго-Донский канал в южные моря. Это целая история, начало великих лагерных строек выдающихся объектов советского времени. При строительстве появились не только водохранилища и шлюзы. В жаргонную речь, от строителей канала, добавились новые слова, например, «туфта» и «зек». В истории канала можно насчитать три периода: строительство — 30-е годы, восстановление после войны — 50-е и настоящее время. Попробую рассказать о них чуть подробнее.

Канал взялся не на пустом месте. Беломоро-Онежское соединение известно с глубокой древности, а первые письменные описания этого волокового пути относятся к 15-16 векам. Впервые идея строительства судоходного канала возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І, но детально за разработку проекта канала взялись только в середине 18 века. В 1922 году на основании всех предыдущих материалов был разработан проект постройки канала. Рассматривалось две основные трассы канала — западный вариант и восточный. Оба этих варианта приведены на карте справа: западный — желтый, а восточный, по которому в итоге и был построен канал, — синий.

Длина обоих вариантов была практически одинаковой, они различались высотой водораздельного бьефа (западный выше восточного) и обеспеченностью его водой (восточный беднее водой и нуждался в дополнительном питании). Все сооружения по проекту 1922 года проектировались бетонными, шлюзы — однокамерными, ворота их — металлическими двухстворчатыми. Построен был в итоге восточный вариант. Шлюзы были однокамерными, но вместо бетона и железа в ход пошло дерево. Камеры и ворота были деревянными. Только к 2009 году все камеры шлюзов канала стали бетонными.

Строительство канала началось в апреле 1930 года. Срок был отведен в 3 года. Для ускорения работ изменили и габариты шлюзов и глубину канала. Габариты камер планировались в 312х20х7 метров, как это предполагалось до этого, а стали всего 133х14,3х4 метра (длина, ширина, глубина).

За время Великой Отечественной войны канал, как стратегически важный объект, претерпел разрушения: южная его часть была полностью уничтожена. Произошло это потому, что во время войны западный берег канала был захвачен финнами. В 1941 году советская сторона взорвала 7 шлюзов в районе Повенца. После завершения войны повреждённые объекты были восстановлены и канал был вновь введён в строй в июле 1946 года.

В 1950 году было принято решение о капитальном ремонте и реконструкции канала. По проектам некоторые шлюзы должны быть перестроены, а на трассе канала появится монументы в честь победы в Великой Отечественной войне.

Но планам так и не было суждено сбыться. Тематику памяти героям Великой Отечественной впоследствии реализовали на строившемся Волго-Донском канале. На Беломоре к середине 50-х годов заменили ворота с деревянных на железные, углубили канал до 5 метров (в начале была глубина 3 метра), а к концу 50-х годов провели электрификацию объектов инфраструктуры канала.

Любопытно, что в 30-е годы был разработан проект строительства второй ветки канала, доступной для крупных морских судов, с гарантированной глубиной не менее 6,4 метров.. Изначально её предполагалось построить к концу 30-х годов, но команды на постройку не поступило и проект так остался невоплощенным. Примечательно, что для его реализации потребовалось не только увеличение запаса водохранилищ, но и поднятие уровня Свири с затоплением большей части Петрозаводска и прибрежных сел.

С открытием в 60-х годах Волго-Балтийского водного пути, соединившего Волгу и Дон с Балтикой, возрос грузопоток идущий по Беломорканалу. Новые серии грузовых судов строились с учетом имевшихся габаритов камер. В 1970-х годах была проведена ещё одна реконструкция канала. В ходе этой реконструкции гарантированная глубина судового хода была доведена до четырёх метров, и канал стал частью Единой глубоководной системы СССР. Пик грузоперевозок пришелся на середину 80-х годов.

Но в 90-е годы, с развалом пароходств и транспортных линий, когда встали на прикол, были проданы, или порезаны тысячи судов грузопоток на канале невероятно упал. В конце 90-х самыми частыми судами стали караваны грузовых судов идущих из Сибири (Лена, Енисей, Обь) на работу и продажу в Европу. Но это был поток в одну сторону. В другую грузов почти не было.

С 2002 года по каналу начались нефтеперевозки с Волги и Камы на Белое море, где с речных танкеров нефть перекачивали на морские танкеры. Закончилось это разливом нефти и загрязнением Белого моря. Преднамеренное банкротство крупнейшего речного пароходства занимавшегося нефтеперевозками — «Волготанкера» (на пару с ЮКОСом) — поставил крест и на этом.

Но начало развиваться пассажирское судоходство. Первый рейс теплохода с туристами состоялся в 2001 году и на сегодняшний день предлагаются круизы на Соловецкие острова из Санкт-Петербурга, Москвы и волжских городов. С развитием новых нефтеносных месторождений на Севере (Варандей) начались перевозки оборудования с Европы через Беломоканал. Работают линии по перевозке древесины на Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

Источник