- Русские художники-маринисты

- Фокусник с кисточками

- Художник будущего императора

- ХУДОЖНИКИ-МАРИНИСТЫ 19 ВЕКА

- Алексей Петрович Боголюбов (1824 — 1896)

- Новое в блогах

- РУССКИЕ МАРИНИСТЫ

- «Свободная стихия» моря всегда влекла и манила живописцев всего мира и была неиссякаемым источником вдохновения. Не исключением является и Россия, славящаяся во все времена своими художниками, посвятившими свое творчество морской живописи, в которой можно увидеть не только бушующую или умиротворенную стихию воды, а и огромное множество историй о кораблях, бороздящих моря, о грандиозных морских батальных сражениях, о трагических кораблекрушениях

- Алексей Петрович Боголюбов (1824 — 1896)

- Руфим Гаврилович Судковский (1850-1885).

- Лагорио Лев Феликсович (1827 — 1905)

- Николай Николаевич Гриценко (1856—1900)

Русские художники-маринисты

Любовь к морю имеет огромную историю. Тысячи лет оно не раз становилось центром, началом и отправной точкой для создания самых знаменитых шедевров, которые и по сей день восхищают зрителя. Мы хотим рассказать вам о самых известных русских маринистах, чьи работы восхищают весь мир.

Примерно в 17 веке в Голландии зародился новый жанр живописи. В нем главным героем изображения был не человек, не ваза с цветами или фруктами, а нечто, что очень сложно передать словами, но что испокон веков влечет к себе людей – стихия. Россия окружена 15-ю морями, а наши реки – невероятно широки и полноводны, поэтому неудивительно, что именно русские маринисты стали известны на весь мир. Конечно, все знают Ивана Айвазовского, но он был не единственным нашим художником, предпочитавшим море всему остальному.

Фокусник с кисточками

Завистники любили распускать слухи про Айвазовского. Говорили, что для создания своих картин он использует особые краски, а на выставках помещает за полотном лампу, чтобы добиться фирменного свечения воды и неба на своих картинах. Конечно же, это было не так, и художник не раз это доказывал, рисуя на публике и удивляя всех огромной скоростью и четкостью работы.

Поражать людей маленький Иван начал с детства. Сначала тем, что научился самостоятельно играть на скрипке, а потом обнаружил недюжинные художественные способности. Талантливому, но небогатому мальчику начали помогать меценаты – дарили ему карандаши и краски, хлопотали, чтобы его зачислили на обучение за казенный счет. В шестнадцать лет он приехал в столицу, где поступил, как сейчас говорят, на бюджетное отделение Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга. В Академии у юного дарования тоже все складывалось отлично. Признание публики на выставках, серебряная медаль за два пейзажа, поступление в помощники к известному и модному художнику Филиппу Таннеру. И тут карьера Айвазовского, которая взмывала вверх, как чайки на его картинах, оказалась под угрозой.

Дело в том, что Филипп Таннер был человеком завистливым и не терпел покушений на свою славу. Мысль, что ученик может превзойти своего учителя, была ему невыносима. Поэтому он запретил своему одаренному подмастерью писать собственные картины и выставлять их где бы то ни было. Айвазовский смешивал краски и бегал на посылках у ревнивого француза. Таннер расслабился, и в этот момент Айвазовский представил на осенней выставке Академии художеств 1836 года целых пять своих работ, которые очень восторженно встретили и критики, и публика. Учитель не стерпел такой обиды и пожаловался царю, который распорядился за ослушание снять картины Айвазовского с выставки, а юному художнику запретил работать на полгода.

Эта история сыграла роль черного пиара для восходящей звезды русской живописи. Его картины и до этого восхищали публику, а слава запрещенного художника еще сильнее подогрела интерес. На него посыпались золотые медали, а потом Академия художеств приняла решение выпустить талантливого юношу из своих стен на два года раньше и отправить в Крым с заданием написать несколько пейзажей. С этим Айвазовский справился, как всегда, блестяще, поэтому за счет Академии его посылают уже в Европу.

Там он очень много пишет и знакомится с интересными людьми, общается с Гоголем, а его выставки проходят с неизменным успехом. Картину “Хаос” — одну из цикла его полотен, основанных на библейских сюжетах, даже покупает Папа Римский. Гоголь пишет по этому поводу Айвазовскому: “Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане”.

Все хотят заполучить картину от того же художника, чьи работы украшают стены Ватикана! Так Айвазовский становился все более и более популярным. Его картины продавались очень хорошо, несмотря на то, что некоторые критиковали его за композиционные и колористические штампы. Но художник находился в постоянном поиске. Он рисовал много и быстро. За всю жизнь он создал более шести тысяч картин, что кажется невероятным, если не присматриваться к ним внимательно.

Если вы придете, скажем, в Третьяковскую галерею и детально рассмотрите несколько работ мастера, то заметите, что все они имеют много общего. Каждую картину Айвазовский начинал рисовать с яркого зрительного центра. Это мог быть гребень волны, корабль или плот. Он прорисовывал его подробно и четко, а вот остальное — море, небо, объекты вдалеке — прописано очень легко и схематично, немного в импрессионистской манере. После того, как картина выглядела более или менее завершенной, художник добавлял к ней точные и яркие штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал скрупулезно и реалистично. Благодаря этим приемам мы воспринимаем картины Айвазовского так, как наш глаз видит действительность, — в общем, но отмечая мелкие интересные нам детали.

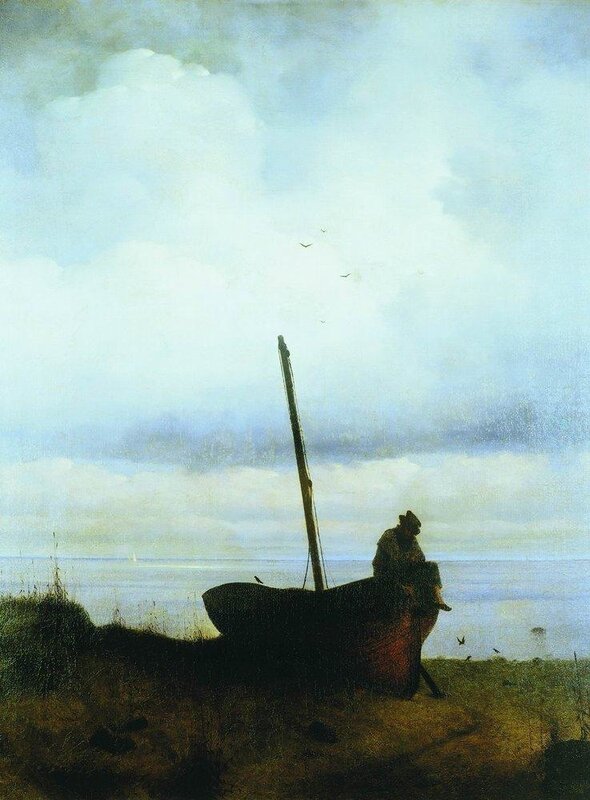

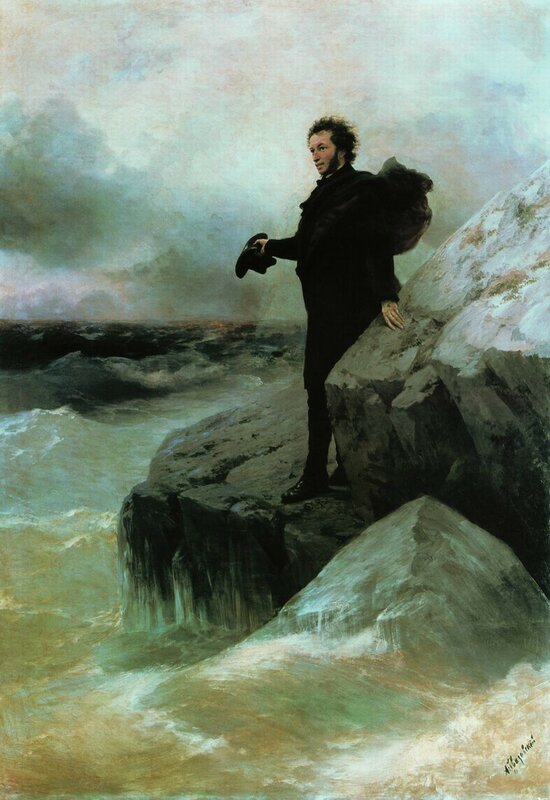

Рисуя в такой манере, невозможно создать, например, портрет, и, быть может, по этой причине Айвазовский не любил рисовать людей. Даже на знаменитом потрете его кисти «Прощание Пушкина с морем» поэта написал Илья Репин.

Впрочем, потом Айвазовский не раз писал Пушкина самостоятельно, правда, тоже на берегу моря, потому что невероятно восхищался поэтом и часто вдохновлялся его стихами.

Несмотря на славу и богатство, художник всю жизнь продолжал работать упорно и с огромной самоотдачей. Он был уверен, что лучшая его картина — та, над которой он работает прямо сейчас. Именно поэтому его живопись настолько вдохновляет.

Всю вторую половину жизни Айвазовский занимался благотворительностью. Он поддерживал молодых художников материально, обучал их (если не вспоминать неприятную историю с Архипом Куинджи, которому Айвазовский пробовал запретить писать, как в свое время его учитель поступил с ним), открывал музеи и занимался благоустройством родного города.

В наше время работы Айвазовского по-прежнему любимы, как и при его жизни. Они успешно продаются на аукционах, и в 2012 году на торгах Sotheby’s картина «Вид Константинополя и Босфора» была продана за 3,2 млн фунтов стерлингов.

Художник будущего императора

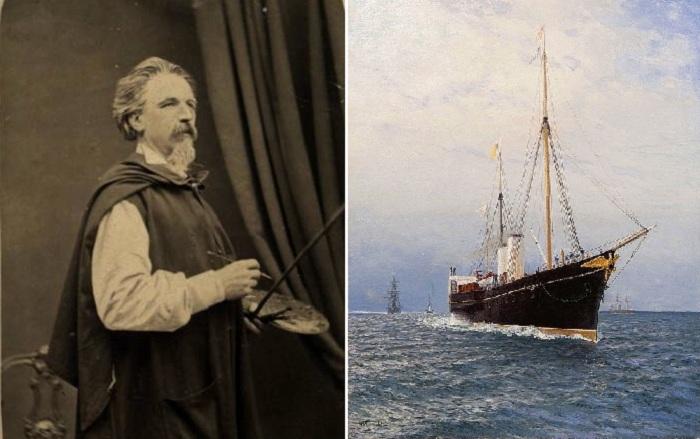

Все детство Николай Гриценко мечтал о путешествиях. На его сохранившихся детских рисунках – кораблики и море. Поэтому в 19 лет он поступил в Техническое училище морского ведомства, окончив которое, стал служить инженером на корабле. Именно там, глядя на бескрайние морские просторы, он воплотил свою страсть и понял, что хочет делиться ею с людьми. Поэтому, не отрываясь от морской службы (как же покинуть любимое море?!), он стал учиться в Академии Художеств. Став живописцем, он повидал много стран и часто путешествовал по России. И из всех своих путешествий он привозил восхитительные морские пейзажи. Когда его назначили художником морского министерства, он поехал в морское плавание в Азию с Цесаревичем Николаем, будущим Николаем II.

За время путешествия Гриценко сделал больше 300 рисунков, выполняя работу, которой сейчас занимаются фотографы официальных лиц. Он изображал торжественные встречи, которые организовывали Цесаревичу в зарубежных портах, рисовал памятники, фиксировал детали костюмов и внешнего вида людей. Он настолько блестяще справился с этой задачей, что позже еще не раз его приглашали в свиту высочайших персон для такой работы.

Всю вторую половину жизни Гриценко прожил в Европе, работая художником-маринистом и участвуя в выставках. Его работы часто покупали военные в отставке, скучавшие по морской службе и кораблям. Перед смертью художнику был пожалован французский орден Почетного Легиона.

В его работах нет столько страсти и порыва, как у Айвазовского . Скорее в них видится любование спокойной стихией моря, гигантскими величественными кораблями и мощными пароходами. Он настолько был внимателен к деталям, что по его работам можно изучать все подробности внешнего вида морских кораблей того времени.

Источник

ХУДОЖНИКИ-МАРИНИСТЫ 19 ВЕКА

ХУДОЖНИКИ-МАРИНИСТЫ 19 ВЕКА

Ничто так испокон веков не завораживало людей как непостижимое и изменчивое настроение моря: от всепоглощающей стихии, крушащей и разбивающей все на своем пути до состояния полного штиля, когда в воде мирно отражаются облака, солнце и реющие над гладью воды чайки. Художники, как натуры тонкие и творческие, во все времена тянулись к этой стихии, которой и был выделен особый жанр живописи — марина. А возник впервые этот жанр в Нидерландах в начале 17 столетия. И сразу же стал весьма популярен и востребован.

Алексей Петрович Боголюбов (1824 — 1896)

Алексей Петрович Боголюбов — известный русский художник-маринист, мастер батальной морской живописи, внук писателя А. Н. Радищева. С 10 лет был отдан в Александровский кадетский корпус, а затем продолжил обучение в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.

На протяжении 7 лет он путешествовал по Европе, брал уроки у знаменитых маринистов и работал над своими картинами. Сопровождал будущего царя Александра III в поездках по России и делал множество зарисовок. Выполнял заказ государя российской империи, предусматривающему написание истории флота России времен Петра I в картинах.

Опыт боевого морского офицера и живописца позволил создать художнику реалистичные батальные сцены на море. Где видим необыкновенное мастерство и умение мастера привлекать внимание зрителя стихией природы и стихией боевых сражений. За свою творческую карьеру неоднократно награждался золотыми медалями от Академии художеств, а в 1860 получил звание академика и профессора живописи. В том же году организовал выставку в пользу вдов и сирот художников.

Еще при жизни Боголюбов основал Саратовский художественный музей и дал ему имя своего деда А.Н. Радищева. Немногим позже при музее открыли рисовальную школу. Музею города и учебному заведению мастер завещал все свое нажитое состояние, «дабы возвысить образовательное дело юношества».

Почти 25 лет Боголюбов прожил во Франции, но всю свою творческую и общественную жизнь он посвятил русскому искусству. Умер художник в Париже, но тело было перевезено в Россию и захоронено в Петербурге. А богатое наследие живописца хранится во многих известных музеях мира.

Источник

Новое в блогах

РУССКИЕ МАРИНИСТЫ

«Свободная стихия» моря всегда влекла и манила живописцев всего мира и была неиссякаемым источником вдохновения. Не исключением является и Россия, славящаяся во все времена своими художниками, посвятившими свое творчество морской живописи, в которой можно увидеть не только бушующую или умиротворенную стихию воды, а и огромное множество историй о кораблях, бороздящих моря, о грандиозных морских батальных сражениях, о трагических кораблекрушениях

Афонское сражение. (1853). Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

Ничто так испокон веков не завораживало людей как непостижимое и изменчивое настроение моря: от всепоглощающей стихии, крушащей и разбивающей все на своем пути до состояния полного штиля, когда в воде мирно отражаются облака, солнце и реющие над гладью воды чайки. Художники, как натуры тонкие и творческие, во все времена тянулись к этой стихии, которой и был выделен особый жанр живописи — марина. А возник впервые этот жанр в Нидерландах в начале 17 столетия. И сразу же стал весьма популярен и востребован.

Алексей Петрович Боголюбов (1824 — 1896)

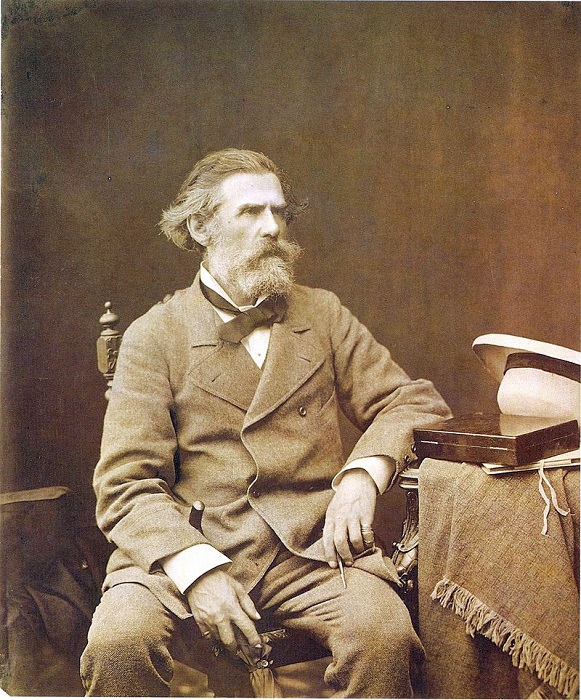

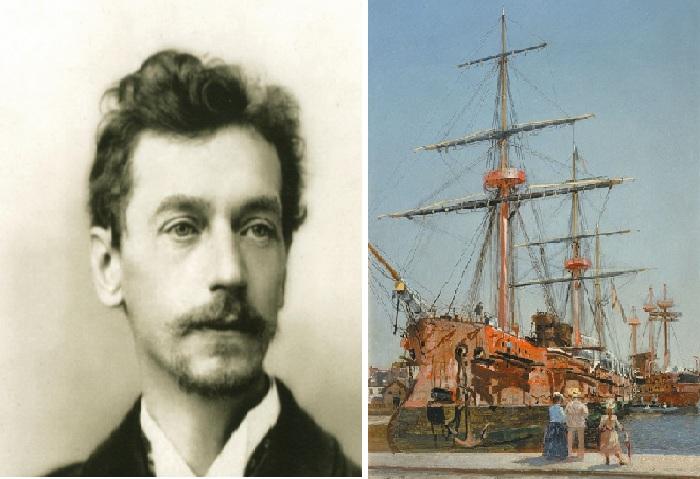

Фотопортрет А. П. Боголюбова работы А. О. Карелина.

Алексей Петрович Боголюбов — известный русский художник-маринист, мастер батальной морской живописи, внук писателя А. Н. Радищева. С 10 лет был отдан в Александровский кадетский корпус, а затем продолжил обучение в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.

Гибель фрегата «Александр Невский» (Дневной вариант). (1868). Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

На протяжении 7 лет он путешествовал по Европе, брал уроки у знаменитых маринистов и работал над своими картинами. Сопровождал будущего царя Александра III в поездках по России и делал множество зарисовок. Выполнял заказ государя российской империи, предусматривающему написание истории флота России времен Петра I в картинах.

Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Бутленд» в Чёрном море 11 июля 1877 года. (1878). Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

Опыт боевого морского офицера и живописца позволил создать художнику реалистичные батальные сцены на море. Где видим необыкновенное мастерство и умение мастера привлекать внимание зрителя стихией природы и стихией боевых сражений. За свою творческую карьеру неоднократно награждался золотыми медалями от Академии художеств, а в 1860 получил звание академика и профессора живописи. В том же году организовал выставку в пользу вдов и сирот художников.

Ночное нападение на 44-пушечный фрегат «Флора» с 5 на 6 ноября 1853 года. (1857). Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

Еще при жизни Боголюбов основал Саратовский художественный музей и дал ему имя своего деда А.Н. Радищева. Немногим позже при музее открыли рисовальную школу. Музею города и учебному заведению мастер завещал все свое нажитое состояние, «дабы возвысить образовательное дело юношества».

Петербург при заходе солнца. Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

Почти 25 лет Боголюбов прожил во Франции, но всю свою творческую и общественную жизнь он посвятил русскому искусству. Умер художник в Париже, но тело было перевезено в Россию и захоронено в Петербурге. А богатое наследие живописца хранится во многих известных музеях мира.

Кораблекрушение. Автор: Алексей Петрович Боголюбов.

Руфим Гаврилович Судковский (1850-1885).

Фотография Р. Г. Судковского, 1885 год.

Руфим Гаврилович Судковский — российский живописец-маринист, академик Императорской Академии художеств. Родился в Херсонской губернии в семье священника, который прочил и своему сыну судьбу священнослужителя. Будущему художнику пришлось окончить духовное училище, а потом и Одесскую семинарию. Однако Руфим сызмальства проявлял интерес к рисованию. А когда оказался в Одессе, его юную душу навсегда пленило море. И в нем окончательно проснулся необычайный дар живописца.

«На берегу моря».(1882). Иркутский областной художественный музей. Автор: Р.Г.Судковский.

Он с большим усердием стал посещать рисовальную школу Одесского общества любителей искусства. Особенно проявилась у юноши любовь к морским сюжетам. А в 1868 году Судковский, не окончив курс семинарии, отправляется в Петербург, где был сразу же принят учеником в Академию художеств. Его работы во время учебы неоднократно отмечались серебряными медалями.

«Морской вид». (1881). Приморская государственная картинная галерея. Автор: Р.Г.Судковский.

Руфим Гаврилович мог бы добиться огромной славы и популярности если бы не скоропостижная смерть от тифа. В возрасте менее 35 лет, на самом пике карьеры художника не стало. Хотя после него осталось немалое наследие, и в основном это изумительные морские пейзажи. Немногим позже друзья Судковского организовали посмертную экспозицию его работ.

«Морской пейзаж». (1885). Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. Автор: Р.Г.Судковский.

«Морской вид». (1884). Частное собрание. Автор: Р.Г.Судковский.

«Одесский волнолом».

(1885).Эстонский художественный музей. Автор: Р.Г.Судковский.

[img src=»https://maxpark.com/community/3610/content/src=»https://newsland.com/static/u/content_image_from_text/19032018/6261261-3358958.jpg»>

«Очаковская пристань». (1881). Государственная Третьяковская галерея. Автор: Р.Г.Судковский.

«Очаковский берег». (1870). Николаевский художественный музей. Автор: Р.Г.Судковский.

Лагорио Лев Феликсович (1827 — 1905)

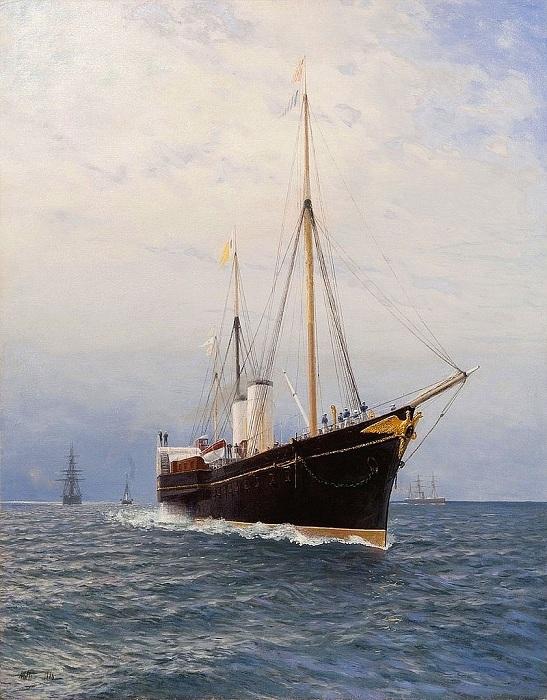

Лагорио Лев Феликсович. / Императорская яхта «Держава». (1886).

Лев Лагорио — один из самых известнейших русских художников-маринистов. Первый ученик и подмастерье метра морской живописи — Ивана Айвазовского, выпускник Академии художеств Петербурга. Родился будущий художник в Феодосии, в купеческой семье. Отец был выходцем из аристократического генуэзского рода, масоном и вице-консулом королевства Сицилии.

«Северный пейзаж». (1872). Рязанский государственный областной художественный музей. Автор: Л. Ф. Лагорио.

Окончив Академию, Лагорио принял российское подданство и отправился в пенсионерскую поездку по Европе, где совершенствовался живописи у французских и итальянских мастеров. По возвращении в Россию получил звание профессора живописи. Много работал на Кавказе, выполняя заказ императора. Художник написал серию работ о русско-турецкой войне.

«Скалы Дива и Монах».

(1890). Владимиро-Суздальский художественный музей-заповедник. Автор: Л. Ф. Лагорио.

[img src=»https://maxpark.com/community/3610/content/src=»https://newsland.com/static/u/content_image_from_text/19032018/6261261-3358962.jpg»>

«Батум». (1881). Оренбургский музей изобразительных искусств. Автор: Л. Ф. Лагорио.

«Императорская яхта «Держава». (1886). Частное собрание. Автор: Л. Ф. Лагорио.

«Лунная ночь на Неве». (1898). Приморская краевая картинная галерея. Владивосток. Автор: Л. Ф. Лагорио.

«Морской пейзаж». (1897). Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Автор: Л. Ф. Лагорио.

Николай Николаевич Гриценко (1856—1900)

фото Николая Гриценко. /«Броненосный крейсер I ранга „Адмирал Корнилов“ во время постройки в Сен-Назере, в Бретани». (1889).

Николай Николаевич Гриценко — известный русский художник-маринист. Написал множество картин и акварелей с изображением видов разных портов, кораблей на верфях, гаваней и различных мест России и Сибири. В жанре марины ему особо удавалось воспроизводить изображения кораблей российского военного флота.

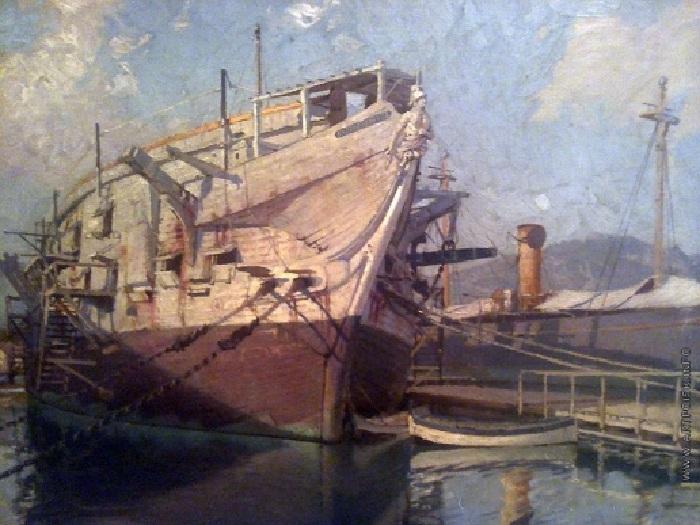

На верфи.(1898).Ярославский художественный музей. Автор: Гриценко Н. Н.

Русская эскадра в Тулоне в 1893 году. (1893). Автор: Гриценко Н. Н.

Источник