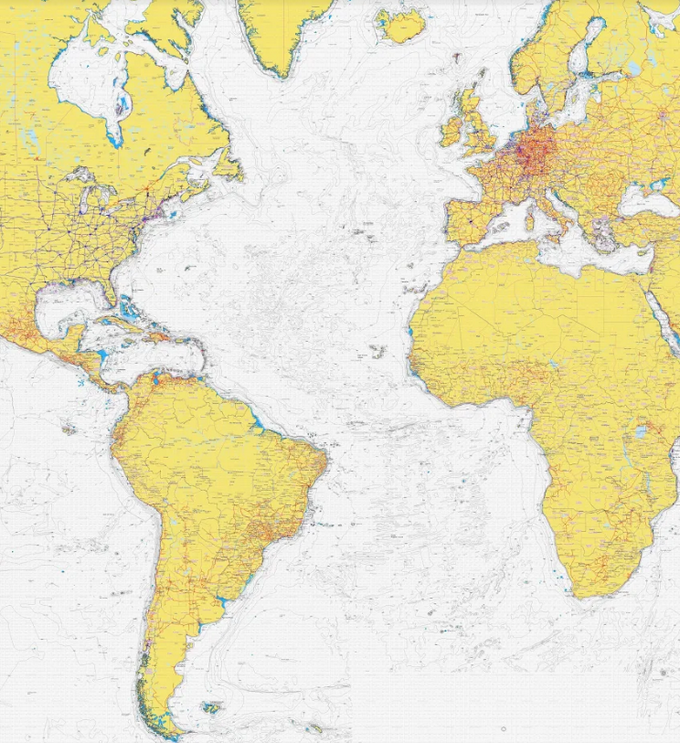

Карта глубин Атлантического океана

Атлантика — второй по величине океан на Земле. Вытянутый в меридиональном направлении почти на 15 тыс. км между Америкой на Зап. и Европой и Африкой на зап. С сев. обмежований о-вами Гренландией и Исландией, с юж.- Антарктидой. Площадь 91,6 милл. км2, с островами — 92,7 млн. км2. Объем водной массы Средняя глубина океана 3602 м, максимальная — 9207 м. Береговая линия больше расчленена в сев. полушарии, где в основном сосредоточены моря А. а. и крупные заливы (Бискайский, Гвинейский и др.). Больше море в юж. полушария — Уэдделла у берегов Антарктиды.

Внутренние и окраинные моря занимают бл. 15 млн. км2 (16% поверхности А. а.). Островов в А. а. немного. Основные из них имеют материковое происхождение (Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Антильские) и лежат вблизи берегов. Острова открытой части океана преимущественно вулканические — Азорские, Тристан-да-Кунья, Св. Елены, Буве и др. Характерная особенность рельефа дна А. а.- развитая материковая отмель (шельф), что занимает 8,6% общ. площади океана. С сев. на юж. А. а. протягивается Срединно-Атлантический хребет. Рядовые глубины над хребтом 3000л, он расчленен рифтовою долиной, глубина которой относительно смежных зон достигает 2000 м. Хребет разделяет А. а. на два большие бассейны. В рамках каждого из них выделяются глубоководные впадины (бл. 6000 л»), разделенные подводными поднятиями и хребтами. Наиболее крупными впадинами являются сев.-Американская, Зеленого Мыса, Канарская, Бразильская, Аргентінська, Атлантико-Антарктическая. Бл. 0,8% всей площади А. а. приходится на глубоководные желоба с глубинами более 6000 м. Подводные хребты и поднятия (Бермудське, Риу Гранди, Пара и др.) имеют пересекающиеся глубины бл. 1000 м. Вершины подводных хребтов местами выступают на поверхность, образуя острова. Большую часть дна впадин и склонов хребтов (65%) покрывают карбонатные осадки Кремнистые осадки (диатомовый ил) занимают 10% площади дна, осадки полигенного происхождения, гол. чин. красные глины -25%.

Толщина осадочного слоя составляет прибл. 1 км в зоне шельфа, 2-3 км на материковом склоне и 1-1,5 км на равнинных участках глубоководных впадин. Климат А А. определяется его положением во всех климатических поясах — от экваториального до арктического на сев. и антарктического на юж. и действием осы. областей низкого и высокого давления — Азорского и юж.-Атлантического барометрических максимумов и Исландского и Антарктического минимумов. Средняя температура воздуха в августе изменяется от +28° у Антильских о-вов до +7° в Датской проливе и -28° в районе моря Уэдделла; в феврале — от 27° на экваторе до -8° у берегов Гренландии и -12° в районе моря Уэдделла. В приэкваториальных широтах расположена полоса низкого давления, здесь преобладают штиль и пассаты. В тропических широтах Сев. полушарии летом и осенью возникают т. из. вест-индские ураганы (в западной части океана). В умеренных широтах, в частности Юж. полушария («ревущие сороковые» широты), развиваются сильные штормы, особенно зимой.

Гидрологический режим. а. обусловлено в основном климатическими условиями и водообменом с прилегающими океанами. Т-ра поверхностного слоя воды зависит гол. чрш. от широты местности и системы течений. В среднем она составляет ок. +17°, наибольшая + 28, +29°, наименьшая — 1,4-1,8°. Соленость вод А. а. изменяется от 32°/00 до 37,5°/00 в открытых районах тропических зон. Приливы в А. а. имеют характер поступательной волны цикла, которая распространяется с юж. на Нн. В открытой части океана высота их бл. им, в заливе Фанди известные приливов до 18 м (макс. высота для Мирового ок.). Лед в виде береговому припаю известный в Антарктике; в сев. части А. а. он образуется в внутр. морях умеренных широт. В открытом океане распространены плавучий лед и айсберги выносятся течениями в средние широты. В сев. части А. а. преобладает циркуляция поверхностных вод за стрелкой часов. течение Гольфстрим и его продолжение — Северо-Атлантическое течение, юж. часть круговорота составляют сев. Пассатное, зап.- Антильского течения. На юж. от 10° сев. ш. проходит (Экваториальная) противоток, на юж. от 5° сев. ш.- юж. Пассатное течение, которое вместе с Бразильской, Бенгельською и Зап. Ветров течениями составляют юж.-атлантический круговорот, направленный против часовой стрелки. Под водами Сев. Пассатного течения существует мощное течение, направленное с Зап. на зап. — противотечение Ломоносова.

Растительность и животный мир в тропической зоне отмечается разнообразием видов, но ограниченным количеством особей, в умеренной и холодной зонах — наоборот. Донная растительность, распространенная в прибрежной зоне в глубь. 100 м, представлена бурыми, зелеными, красными водорослями, а также цветочными растениями (фи-лоспадикс, зостера, посейдонія). Наибольшего развития донная растительность достигает в холодно-умеренной и умеренной зонах А. а. Фитопланктон состоит из одноклеточных водорослей (более 200 видов) и развивается в глубь. 100 м на всей площади океана. Зоопланктон (гол. чин. веслоногі ракообразные и моллюски) населяет всю толщу воды. В умеренных и холодных широтах водятся киты и ластоногие, из рыб — сельди, тресковые, камбаловые и др. в теплых водах — медузы, крабы, различные акулы, летающие рыбы, морские черепахи, кит кашалот тому подобное. Наибольшее развитие жизни наблюдается в смежных с полярными и умеренными областями зонах, которые являются осн. пром. районами. Глубоководная фауна А. а. представлена губками, кораллами, иглокожими, ракообразными, рыбами и др, история исследования. В первый период исследования А. а. (до 1749) вследствие плаваний древних народов (финикийцев, карфагенян, греков, римлян), а впоследствии испанцев, португальцев, англичан Бы. Диаш, Х. Колумб, Дж. Кабот, Васко да Гама и др.) был собран материал о распределении суши и моря в этой части земного шара. В течение 1749-1872 проведены первые измерения т-ры воды на разных глубинах (Г. Эллис, Дж. Кук, И. Ф. Крузенштерн), составлена карта Гольфстрима (Б. Франклин), карту глубин сев. части А. а. др. Третий период изучения А. а. связан с организацией комплексных океанографических исследований на специально оборудованных кораблях»Челленджер» (Великобритания; 1872-76), «Витязь» (Россия; 1886-89), «Метеор» (Германия; 1925 — 38),Большое значение имеют океанографические исследования советов. ученых (на судах «. Ломоносов», «Седов», «Экватор», «Академик Вернад-ский», «Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев» и др.).

А. а.- важный узел экономических и стратегических морских сообщений. На А. а. приходится свыше 65% грузооборота мирового судоходства и бл. 40% мирового вылова рыбы.

А. а. имеет значительные запасы минеральных ресурсов. На материковых шельфах Мексиканской и Бискайского заливов, Северного, Средиземного и Карибского морей добывают нефть, — серу, вблизи а. Ньюфаундленд — залез. руду, у побережья Юж. Африки — алмазы и тому подобное. Отложения, покрывающие дно океанических впадин, содержащих желез. конкреции. К бассейну Атлантического океана относится и Черное море, единственное курортное море России.

Источник

Карта глубин

В течение сотен лет единственным способом измерить океанскую глубину была гиря, обычно свинцовая, с тонкой верёвкой. Мало того, что этот метод был отнимающим много времени, он был очень неточным. Дрейф судна или водные потоки могли тянуть веревку прочь под углом, что делало измерение глубины неточным. Потом веревки были заменены эхолотами (гидролокаторами). Батиметрические исследования показали, что топография дна океана очень разнообразна . Под водой скрыты равнины, каньоны, активные и потухшие вулканы, а также горные цепи.

В 1978 году для изучения океанов был запущен экспериментальный спутник. Одним из удивительных открытий тогда стал тот факт, что поверхность океана не «ровная», а опускается и поднимается в разных областях. Когда была составлена карта поверхности океана, оказалось, что падения соответствовали углублениям на морском дне, а повышения — морским горам и горным хребтам. Со временем технические возможности возросли. Появились спутники и были составлены подробные карты глубин всего мирового океана.

Причина этих падений и повышений поверхности океана в гравитационном поле Земли. Вот такая гравитационная модель была создана спутником спутник GRACE:

В результате кропотливой работы спутников появились и другие интересные карты. Эта замечательная инфографика визуализирует самые глубокие места мира. Здесь есть и озеро Байкал, которое можно сравнить с другими глубокими озерами мира.

Но окончательно все тайны топографии океана были открыты при помощи спутников, таких как Джейсон-1 и Джейсон-2.

Спутниковые высотомеры измеряют морскую высоту поверхности и другие особенности океанской поверхности. При помощи испускаемых микроволн они измеряют высоту воды в океане, помогают составлять метеорологические карты, предсказывать формирование ураганов и наблюдать уровень океанов.

Чтобы создать вот такую карту, понадобились сводные знания по батиметрии и топографии морского дна. Здесь видны рельефные особенности поверхности земли под водой, а на графике можно узнать глубину мирового океана в метрах.

Источник

Атлантический океан

Атлантический океан — второй по величине океан после Тихого океана. В нем находится 25% всей воды планеты. Средняя глубина 3 600 м. Максимальная находится в желобе Пуэрто-Рико – 8 742 м. Площадь океана 91 млн. кв. км.

Карта рельефа дна Атлантического океана.

Общая информация

Возник океан в результате раскола суперконтинента “Пангея” на две больших части, которые впоследствии образовались в современные материки.

Маршруты плавания Христофора Колумба.

Атлантический океан известен человеку издревле. Упоминая об океане, который “именуется Атлантическим“, можно встретить в записях 3 в. до н.э. Название возникло вероятно от легендарного пропавшего материка “Атлантида“.

В общепринятой истории Атлантида это миф.

Правда не ясно, какую территорию он обозначал, ведь в древности люди были ограничены в средствах передвижения по морю.

Рельеф и острова

Отличительной особенностью Атлантического океана является очень маленькое количество островов, а так же сложный рельеф дна, который образует множество котлованов и желобов. Самые глубокие среди них желоб Пуэрто-Рико и Южно-Сандвичев, глубина которых превышает 8 км.

Атлантический океан. Побережье о. Куба

Большое воздействие на структура дна оказывает землетрясения и вулканы, наибольшая активность тектонических процессов наблюдается в экваториальной зоне.

Климат

Большая меридиональная протяженность океана с севера на юг объясняет разнообразие климатических условий на поверхности океана. В экваториальной зоне незначительные колебания температуры в течение всего года и средней +27 градусов. Так же огромное влияние на температуру океана оказывает обмен водой с Северным Ледовитым океаном. С севера в Атлантический океан дрейфуют десятки тысяч айсбергов, доплывая почти до тропических вод.

Атлантический океан у берегов Португалии

У юго-восточных берегов Северной Америки зарождается Гольфстрим – крупнейшее течение на планете. Расход воды в сутки составляет 82 млн. куб.м., что в 60 раз превышает расход все рек. Ширина течения достигает 75 км. в ширину, а глубина 700 м. Скорость течения колеблется в пределах 6-30 км/ч. Гольфстрим несет теплые воды, температура верхнего слоя течения составляет 26 градусов.

В районе о. Ньюфаундленд Гольфстрим встречается с “холодной стеной” Лабрадорского течения. Смешение вод создается идеальные условия для размножения микроорганизмов в верхних слоях. Наиболее известна в этом отношении Большая Ньюфаундлендская бочка, являющаяся источником промысла таких рыб как треска, сельдь и лосось.

Флора и фауна

Для Атлантического океана характерно обилие биомассы при относительно бедном видовом составе в северных и южных окраинах. Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в экваториальной зоне.

Касатки в северной части Атлантики.

Из рыб наиболее распространены семейства нанотениевых и белокровных щук. Крупные млекопитающие представлены наиболее широко: китообразные, тюлени, морские котики и др. Количество планктона незначительное, что обуславливает миграции китов в поля нагула на север или в умеренные широты, где его больше.

Лосось атлантический. Семга.

Многие места Атлантического океана являлись и продолжают оставаться интенсивными местами лова рыбы. Ранее освоение океана привело к тому, что охота на млекопитающих здесь распространена уже долгое время. Это сократило численность некоторых видов животных по сравнению с Тихим и Индийским океанами.

Растения представлены широким спектром зеленых, бурых и красных водорослей. Знаменитые саргассы образуют популярное по книгам и интересным историям саргассово море.

Источник