Батиметрическая карта IBCAO 4.0: новая карта глубин Северного Ледовитого океана

Международная группа исследователей опубликовала наиболее подробную подводную карту Северного Ледовитого океана.

Исследование, в котором принимают участие эксперты Микель Каналс, Хосе Луис Касамор и Давид Амблас из Объединенной исследовательской группы по морским наукам о Земле Барселонского университета, было опубликовано в журнале «Nature’s Science Data» («Научные данные природы»).

Новая батиметрическая карта Северного Ледовитого океана

Карта является версией 4.0 Международной батиметрической карты Северного Ледовитого океана (IBCAO), созданной в 1997 г. в Санкт-Петербурге (Россия) с целью картирования глубин арктических донных отложений. Опубликованная в цифровом формате, новая карта расширяет до 19,6% долю подводной поверхности, нанесенной на карту в предыдущих версиях.

«Карта 4.0 IBCAO является в этом году вкладом в фонд » Nippon Foundation-GEBCO «Морское дно 2030″, целью которого является картирование всех морей и океанов мира к 2030 году», — отмечает Мартин Якобссон, профессор Стокгольмского университета (Швеция), возглавлявший научную группу вместе с Ларри Майером из Университета Нью-Гемпшира (Соединенные Штаты).

Обладая стратегическим положением, Ледовитый океан — это мифический океан в истории великих географических исследований, открывающих тайны полярных регионов. Самый северный океан планеты — а также самый маленький и мелководный — играет решающую роль в регулировании климата планеты и является самым чувствительным полярным регионом к последствиям глобального потепления. По некоторым прогнозам, постепенная потеря морских ледяных пластов может открыть судоходство в некоторые недоступные до сих пор районы, например, в Северо-Западный проход — легендарный морской путь, по которому проходили многие экспедиции XIX века и который соединяет Тихий и Атлантический океаны.

«Потенциальная трудность нынешних научных кампаний в Арктике заключается в доступе к местам, постоянно покрытым морским льдом, и в короткой продолжительности периода плавания. Однако глобальное потепление облегчило доступ к этим недоступным районам в настоящее время», — отмечает профессор Микель Каналс, руководитель Объединенной научно-исследовательской группы по морским наукам Университета Барселоны.

С 2018 года группа ученых вносит свой вклад в составление карты 4.0 IBCAO с помощью данных, полученных в основном с помощью многолучевой батиметрии в ходе океанографических кампаний в Арктике, особенно в западной части Баренцева моря, что является «добровольным сотрудничеством на благо науки и знаний», как утверждает Микель Каналс. В своих различных изданиях карты IBCAO за эти годы были загружены тысячами экземпляров и широко используются правительствами, компаниями и исследователями, проявляющими научный интерес и осуществляющими деятельность в Арктике.

Новая картография имеет объем данных с более высоким и лучшим разрешением, чем в предыдущих версиях, и включает морские районы, которые до сих пор были неизвестны. «Это является результатом усилий, предпринимаемых в рамках международного сотрудничества, которое опирается на участие многих учреждений и исследователей, предоставивших свои научные данные для достижения общей цели: открытия глубин Северного Ледовитого океана», — отмечает профессор кафедры «Динамики Земли и океана» факультета наук о Земле Университета Британской Колумбии.

Для составления карты IBCAO 4.0 группа использовала ту же технологию, которая применялась при проведении подводных исследований в других регионах океана. «Соединения новой карты — в основном самые последние — были получены с помощью самых современных многолучевых батиметрических систем, которые существуют. Эти данные поступают с океанографических судов, ледоколов и атомных подводных лодок, единственных, кто наносит на карту те районы подо льдом, до которых невозможно добраться с помощью других кораблей», — отмечает Канал.

«Что касается обработки данных и синтеза — с использованием нового алгоритма Маллата — то были добавлены новые технологии, которые обеспечили отличный результат», — добавляет эксперт.

В целом, лучшая и более крупная картография помогает расширить знания о геологической и ледниковой эволюции такого чувствительного региона, как Арктика. Поэтому новая батиметрическая карта идентифицирует большое разнообразие форм рельефа с ледниковыми истоками, «некоторые в больших масштабах — от сотен до тысяч метров в длину — которые показывают направление движения льда по океаническим дамбам, что помогает реконструировать геологические процессы недавнего прошлого в арктических широтах».

Батиметрические данные актуальны и в других областях полярной науки, таких как изучение траектории океанических течений — и, следовательно, распределение тепла, уменьшение морского льда, влияние притока теплых вод на приливно-отливные ледники и устойчивость морских ледовых потоков и донных ледников, залегающих на морском дне.

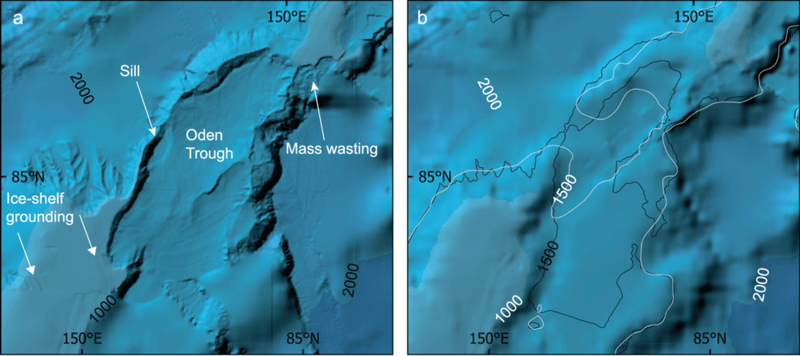

Одним из наиболее впечатляющих образований на дне Северного Ледовитого океана является хребет Ломоносова — геологический элемент протяженностью более 1600 км, «соединяющий Северную Гренландию с Сибирью и пересекающий

океан, оставляя глубокие бассейны с обеих сторон», отмечают каналы. «Последние картографические исследования, проведенные с помощью ледоколов, выявили наличие пороговых значений, влияющих на обмен водой между обоими бассейнами, и якорных отметок в ледовых платформах на хребте», — добавляет он.

Батиметрическая карта IBCAO 4.0 также раскрывает подробную карту фьордов Гренландии и предоставляет данные, представляющие интерес для разработки прогностических моделей поведения ледяного щита — в настоящее время переживающего быструю рецессию — который охватывает острова и повышение уровня моря во всем мире.

На сегодняшний день исследователи составили карты примерно пятой части океанского дна во всем мире. Знание подводного рельефа Мирового океана имеет важнейшее значение для управления морскими и прибрежными экосистемами и их защиты, как это указано в одной из целей ООН в области устойчивого развития ( SDG ), утвержденных Генеральной Ассамблеей в 2015 году. опубликовано econet.ru по материалам scitechdaily.com

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Источник

Опубликована самая подробная карта дна Северного Ледовитого океана

Дно скованных льдом арктических морей изучать непросто.

Фото Pixabay.

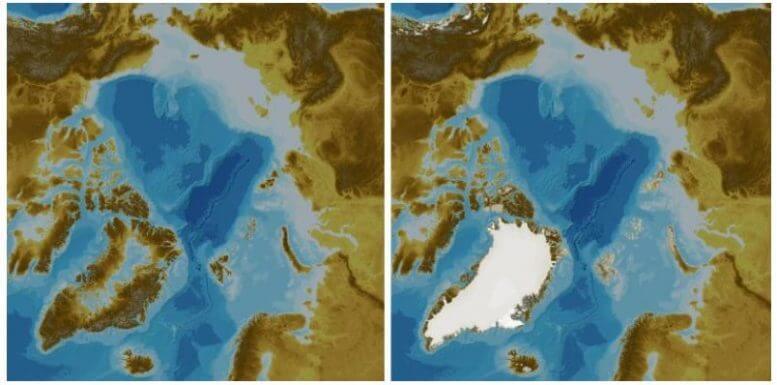

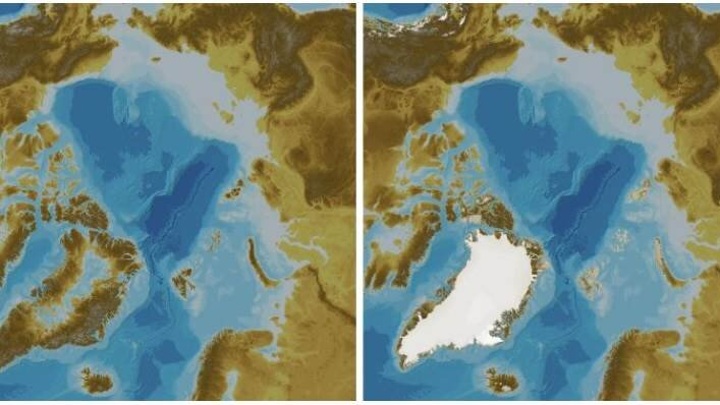

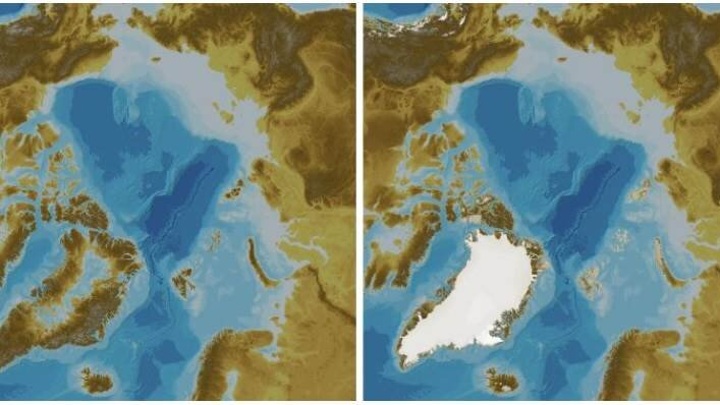

Новая карта дна Северного Ледовитого океана превосходит предыдущую и по охвату, и по детализации.

Иллюстрация Stockholm University.

Учёные опубликовали самую детальную на сегодняшний день карту дна Северного Ледовитого океана. Свежие данные помогут геологам, климатологам и другим специалистам в разгадке новых тайн Арктики.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Data.

Сегодня на подробные карты нанесено лишь 20% дна Мирового океана. Для труднодоступного Северного Ледовитого океана до недавнего времени эта цифра была ещё в несколько раз меньше.

Между тем от рельефа дна зависит картина арктических течений, во многом определяющая климат Европы. Влияет строение морского дна и на устойчивость ледников, которые в последнее время исчезают пугающими темпами. Кроме того, морские глубины Арктики скрывают огромные запасы полезных ископаемых. У учёных есть ещё немало причин, чтобы как можно подробнее изучить дно Северного Ледовитого океана.

Поэтому в 1997 году учёные из Санкт-Петербурга запустили проект «Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана» (International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, или IBCAO). К картографированию подключились эксперты из других стран. А не так давно команда IBCAO присоединилась к проекту Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, цель которого – полностью картографировать всё морское дно на планете к 2030 году.

До сегодняшнего дня самой подробной картой дна Северного Ледовитого океана оставалась IBCAO 3.0, выпущенная в 2012 году. Но её трудно было назвать исчерпывающей. Менее 7% арктического дна было нанесено на карту с разрешением 500 × 500 метров, вся остальная территория оставалась почти не изученной.

Теперь учёные выпустили карту IBCAO 4.0. При этом максимальная детализация доведена до 200 × 200 метров, и в таких подробностях снято примерно 20% дна Северного Ледовитого океана. Другими словами, достигнут средний для Мирового океана уровень. А это немалое достижение, когда речь идёт об арктических морях, большую часть года скованных льдами.

При съёмке арктического дна использовались ледоколы и даже атомные подводные лодки. Кроме того, специалисты применили самые современные математические методы обработки информации.

Новые данные уже принесли интересные открытия по поводу строения хребта Ломоносова. Напомним, что этот впечатляющий подводный хребет тянется через весь океан, рассекая его надвое и проходя почти через полюс. Благодаря новой карте выяснилось, что в хребте есть обширные проходы, через которые происходит обмен водой между двумя частями океана.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о беспилотниках, предназначенных для картографирования морского дна. Писали мы и о самой подробной карте подводных горных систем.

Источник

10 главных покорителей Арктики

«Огонек» представляет десятку путешественников, внесших наибольший вклад в исследования Арктики

Материал подготовлен информцентром ИД «Коммерсантъ»

Семен Челюскин (около 1700 — после 1760)

Семен Челюскин — выпускник основанной Петром I Московской школы математических и навигацких наук. В 1721 году начал службу на Балтийском флоте. С 1733-го принимал участие в Великой Северной экспедиции, сделал важные географические описания полуострова Таймыр. В 1741 году начал работу по сухопутному исследованию Таймыра, в ночь с 8 на 9 мая Челюскин достиг крайней северной точки Евразии — мыса, названного впоследствии его именем.

Харитон Лаптев (1700-1763)

Первое арктическое плавание лейтенант Балтийского флота Харитон Лаптев совершил в 1737-1739 годах в качестве командира дубель-шлюпки «Якутск». Его команда прошла морем из Лены в Енисей. В 1739-1742 годах он совершил еще несколько морских и сухопутных экспедиций, итогом которых стало картографирование Таймырского полуострова и описание Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея.

Роберт Пири (1856-1920)

Свое первое арктическое путешествие лейтенант ВМС США Роберт Эдвин Пири совершил в 1886 году, предприняв неудачную попытку пересечь Гренландию на собачьих упряжках. Вскоре Пири удалось найти спонсоров, которые позволили ему более основательно подготовиться, и 6 апреля 1909 года он, как принято считать, стал первым человеком, достигшим Северного полюса. Стоит, правда, отметить, что в экспедиции его сопровождали чернокожий помощник Мэтью Хэнсон и группа эскимосов.

Фритьоф Нансен (1861-1930)

Страсть к исследованию Арктики норвежец Фритьоф Нансен приобрел в 20-летнем возрасте после плавания по Северному Ледовитому океану на судне тюленепромышленной компании «Викинг». В 1888 году он первым пересек Гренландию с востока на запад, пройдя около 660 км и став героем Норвегии. В 1892-1896 годах на судне «Фрам» исследовал Северный Ледовитый океан в районе Новой Земли. В 1906-м Нансен занялся общественной деятельностью и политикой. В 1922 году его удостоили Нобелевской премии мира.

Руаль Амундсен (1872-1928)

Руаль Амундсен

В 1903-1906 годах сын норвежских судостроителей Руаль Амундсен впервые прошел на небольшом промысловом судне «Йоа» северо-западным проходом от Гренландии к Аляске. Всю оставшуюся жизнь он посвятил исследованию Арктики и Антарктики, став первым, кто побывал на обоих полюсах Земли. Амундсен погиб в 1928 году при попытке разыскать экспедицию Умберто Нобиле, потерпевшую катастрофу в Северном Ледовитом океане на дирижабле «Италия». Его гидросамолет «Латам» разбился в Баренцевом море.

Александр Колчак (1874-1920)

Александр Колчак, один из самых известных деятелей Белого движения, прославился и как исследователь Арктики. В 1900-1902 годах на шхуне «Заря» он участвовал в экспедиции к Новосибирским островам, его именем был назван один из этих островов и мыс в Карском море. В 1906 году Колчак опубликовал ряд специальных работ, в частности книгу «Лед Карского и Сибирского морей». Также участвовал в подготовке гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Ян Нагурский (1888-1976)

В 1914 году морское министерство России начало работы по поиску пропавших арктических экспедиций Владимира Русанова, Георгия Брусилова и Георгия Седова. Было предложено вести разведку с воздуха. В августе-сентябре выходец из семьи польского мельника, поручик Ян Нагурский на французском биплане Farman MF-11 впервые в мире совершил пять полярных полетов в районе Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Следов экспедиций ему обнаружить не удалось, зато он смог поправить карты местности.

Отто Шмидт (1891-1956)

Отто Шмидт — один из самых известных советских исследователей Арктики. В 1929 и 1930 годах он возглавлял экспедиции на ледоколе «Георгий Седов» к Земле Франца-Иосифа. В 1932 году экспедиция на ледоколе «Сибиряков» под руководством Шмидта впервые сумела за один навигационный период перейти из Архангельска в Тихий океан. В 1933-1934 годах он руководил плаванием на пароходе «Челюскин» по Северному морскому пути. В 1937 году Шмидт организовал создание первой дрейфующей станции «Северный полюс».

Иван Папанин (1894-1986)

Иван Папанин

Иван Папанин — дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук. В 1932-1933 годах был начальником полярной станции на Земле Франца-Иосифа, в 1934-1935 годах — на мысе Челюскина. В 1937-1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». С 1939 по 1948 год был начальником Главсевморпути. Научную работу вел до 1972 года. Именем Папанина названы мыс на Таймыре, остров на Азовском море, горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом океане.

Артур Чилингаров (род. 1939)

В 2007 году во время «высокоширотной арктической глубоководной экспедиции» под руководством Артура Чилингарова в точке Северного полюса на дне моря с помощью глубоководных аппаратов «Мир» был установлен металлический флаг России. Там же была заложена капсула с посланием потомкам и флагом партии «Единая Россия». В мире этот символический жест расценили как возврат в борьбе за богатства Арктики к временам колониализма, а в Москве за него Чилингарову вручили Звезду Героя России.

В следующем номере: 10 громких покупок футбольных клубов иностранцами

Источник