- Карта — Чёрное море

- Черное море

- Физиография Чёрного моря

- Геология Чёрного моря

- Климат Черного моря

- Гидрология Чёрного моря

- Солёность Чёрного моря

- Течения в Чёрном море

- Морская жизнь Чёрного моря

- Порты Чёрного моря

- Отдых на Чёрном море

- Исследование Чёрного моря

- База знаний

- Территория

- Климат

- Ледовитость

- Рельеф дна

- Циркуляция воды и течения

- Температура воды и солёность

- Фауна и экологические проблемы

Карта — Чёрное море

Чёрное море на карте мира. Схематическая и спутниковая карта, где находится Чёрное море.

Черное море

Черное море — большое внутреннее море, расположенное на юго-восточной оконечности Европы. На севере граничит с Украиной, на северо-востоке — с Россией, на востоке — с Грузией, на юге — с Турцией, на западе — с Болгарией и Румынией.

Черное море примерно овальной формы занимает большой бассейн, стратегически расположенный на юго-восточной оконечности Европы , но соединенный с дальними водами Атлантического океана Босфором (который выходит из юго-западного угла моря), Мраморным морем, Дарданеллами, Эгейским морем и Средиземным морем.

Крымский полуостров выступает в Черное море с севера, а к востоку от него узкий Керченский пролив соединяет море с меньшим Азовским морем. В остальном береговая линия Черного моря довольно правильная.

Максимальная протяженность Чёрного моря с востока на запад составляет около 1175 км., а кратчайшее расстояние между оконечностью Крыма и мысом Керемпе на юге составляет около 260 км. Площадь поверхности, исключая Мраморное море, но включая Азовское, составляет около 461 000 кв.км. Собственно Черное море занимает около 422 000 кв.км. Максимальная глубина Чёрного моря более 2210 метров достигается в юго-центральном секторе моря.

Для ученых Черное море является примечательной особенностью, потому что его нижние уровни практически биологически мертвы — не из-за загрязнения, а из-за продолжающейся слабой вентиляции глубоких слоев. Для стран региона Черное море на протяжении веков имело огромное стратегическое значение.

Физиография Чёрного моря

Береговая линия Черного моря лишь слегка изрезана, за исключением северо-западных и северных берегов, которые низменны и изрезаны многочисленными оврагами, долинами и реками, устья которых часто затрудняются песчаными косами. Горы южного Крыма образуют единственные обрывистые скалы. На востоке и юге берега крутые и гористые. Отроги Большого и Малого Кавказских хребтов, разделенные Колхидской низменностью, ограничивают Черное море на востоке, а Понтийские горы — на востоке. Самые крупные острова в Чёрном море — остров Змиевый (Фидониси) и остров Березань.

Геология Чёрного моря

Геологическая история Черного моря полностью неизвестна, но, по-видимому, это остаточный бассейн древнего моря Тетис, датируемый примерно 250-50 миллионами лет назад. Современная форма моря, вероятно, возникла в конце эпохи палеоцена (около 55 миллионов лет назад), когда структурные сдвиги в Анатолии откололи Каспийский бассейн от Средиземного. Вновь созданный Черноморский бассейн постепенно изолировался от океана, и его соленость уменьшилась. В то время Крымский полуостров и Кавказ, вероятно, были островами.

В начале эпохи миоцена (около 20 миллионов лет назад) Черное море впадало в цепь морских озер, но постепенно отделялось от Каспийского региона. По мере того как горы — Понтийские, Кавказские, Крымские и Карпатские поднимались вокруг него, смытые осадочные породы заполняли бассейн.

Дальнейшие движения земли и изменения уровня моря, связанные с плейстоценовыми ледниками привели к прерывистым ледникам. Во время последнего из великих оледенений Черное море превратилось в большое пресноводное озеро. Считается, что нынешняя связь со Средиземным морем и с соленой водой возникла примерно 6500-7500 лет назад. Сильные землетрясения, такие как Крымское землетрясение 1927 года, остаются связанными с этим районом.

Климат Черного моря

Климат Черного моря в целом можно охарактеризовать как континентальный (т. е. подверженный выраженным сезонным колебаниям температуры), хотя климатические условия в некоторых частях бассейна в значительной степени контролируются рельефом береговой линии.

В северо-западной части бассейна, подверженной влиянию воздушных масс с севера, преобладает степной климат с холодной зимой и жарким сухим летом. Юго-восточная часть Чёрного моря, защищенная высокими горами, испытывает влажный субтропический климат, с обильными осадками, теплой зимой и влажным летом.

Зимой отроги Сибирского антициклона (прозрачная сухая воздушная масса высокого давления) создают сильное течение холодного воздуха, северо-западное Черное море значительно охлаждается. Зимнее вторжение полярного континентального воздуха (которое преобладает в среднем 185 дней в году) сопровождается сильными северо-восточными ветрами, быстрым падением температуры и частыми осадками, причем воздух становится теплым и влажным после прохождения над более мягкими восточными частями моря.

Тропический воздух из средиземноморских регионов (в среднем 87 дней) всегда теплый и влажный. Иногда ветры с Атлантики через Восточную Европу приносят дождь и резкие шквалы.

Средняя январская температура воздуха над центральной частью моря составляет около 8 °C и снижается до 2 — 3 °C к западу. Весенняя температура воздуха повсюду приближается к 16 °C, а летом поднимается примерно до 24 °C. Максимальные температуры наблюдаются в Крыму, иногда достигая 37 °C летом. Зимой повсюду дуют самые сильные ветры, а сильные северо-восточные ветры достигают ураганной силы в российском прибрежном регионе.

Гидрология Чёрного моря

Температура верхнего слоя Черного моря имеет выраженную годовую периодичность. Зимой температура воды колеблется от -0,5 °C на северо-западе до примерно 9-10 °C на юго-востоке. Зимнее охлаждение образует верхний смешанный слой, простирающийся на глубину от 50 до 100 метров, с температурой на нижней границе от 6,5 до 8 °C. Летом поверхностный слой прогревается до 23-26 °C. На глубинах от 50 до 75 метров холодный слой остается при 7 °C.

Солёность Чёрного моря

Соленость поверхностных вод в открытом море составляет в среднем от 17 до 18 тысячных, что примерно вдвое меньше, чем в океанах. Заметное увеличение солености, до 21 тысячной, происходит на глубинах примерно от 50 до 150 метров, ниже которых увеличение солености происходит гораздо более постепенно.

Самые глубокие части моря (ниже 400 метров) отличаются очень стабильными температурами между 8,5 и 9 °C и соленостью от 28 до 30 тысячных. Соленость увеличивается до 38 тысячных в Босфоре, куда вторгаются воды из Мраморного моря. Химический состав воды Черного моря почти такой же, как и в океанах.

Важнейшей особенностью Черного моря является то, что кислород растворяется только в верхних слоях воды. Ниже глубины около 70-100 метров в центре и 100-150 метров у края нет кислорода. В этих местах море насыщено сероводородом, что приводит к мрачной “мертвой” зоне, часто посещаемой только приспособленными бактериями.

Течения в Чёрном море

Течения в Черном море являются ветровыми, причем основное течение течет против часовой стрелки, его ветви образуют круговороты, а иногда и большие замкнутые вращения. Течение относительно медленное на поверхности в открытом море, но вблизи берега оно достигает 40-50 см. в секунду. Скорость на глубине — 2,5 см. в секунду.

Потоки в Босфоре сложны: поверхностная вода Черного моря выходит наружу, а глубокая, более соленая, поступает из Мраморного моря. Поверхностные ветры являются важным осложняющим фактором, особенно в мелком пороге, между двумя бассейнами. Такая же ситуация сложилась и для потоков в Азовское море и из него через Керченский пролив. Водообмен через Босфор происходит относительно медленно, и полная рециркуляция черноморских вод занимает около 2500 лет.

Общий водный баланс моря является результатом сочетания факторов осадков, притока из континентальной массы и Азовского моря, поверхностного испарения и выхода через Босфор. Таким образом, годовой уровень воды изменяется незначительно в зависимости от факторов, влияющих на один или несколько из этих компонентов. Приливы практически отсутствуют.

Было подсчитано, что для круговорота воды с глубины на поверхность требуются сотни лет, хотя существует некоторая ограниченная турбулентность дна, вызванная теплом земной коры и химическими реакциями на морском дне.

Морская жизнь Чёрного моря

Здесь обитает около 180 видов рыб, пятая часть из которых имеет промысловое значение. Наиболее важными являются хамса, килька, ставрида и другие, в том числе колючая собачья рыба, тип небольшой акулы, которая особенно плодовита в Черном море. Некоторые сезонные миграции рыбы происходят, в частности, через Босфор.

Черное море — важная круглогодичная транспортная артерия, связывающая страны Восточной Европы с мировыми рынками. На Одессу, исторический украинский город, вместе с близлежащим портом Ильичевск приходится большая часть морского грузооборота.

Порты Чёрного моря

Порты Новороссийск и, в меньшей степени, Туапсе и Батуми специализируются на нефти. В Болгарии основными портами являются Варна и Бургас. Констанца в Румынии, соединяет нефтеносные регионы с внешними рынками. Стамбул на Мраморном море принадлежит Турции, в то время как Дунай выступает в качестве огромной торговой артерии для балканских стран.

Рыбный промысел является наиболее широко используемым биологическим ресурсом Черного моря, к числу природоохранных мер относятся запрет на промысел дельфинов, введенный советскими властями в 1966 году, а также ограничения на использование нефтяных танкеров и утилизацию промышленных отходов.

В 1990-х годах шесть черноморских стран подписали Конвенцию о защите Черного моря от загрязнения (также называемую Бухарестской конвенцией).

Отдых на Чёрном море

Великолепный климат и минеральные источники вокруг Черного моря сделали его крупным рекреационным и оздоровительным центром, а Крым — самым важным регионом. Песчаные пляжи Болгарии и Румынии также привлекают все большее количество туристов.

Исследование Чёрного моря

Навигация по Черному морю была известна еще со времен древних финикийцев. Греческий историк Геродот описал северные берега Чёрного моря в 5 веке до нашей эры, в то время как первые навигационные путеводители были написаны греками в 4 веке до нашей эры. Берега Черного моря были заселены многими народами, в том числе славянами, турками и генуэзцами.

Русские моряки начали гидрографические исследования Азовского и Черного морей в 18 веке, и эти исследования были в основном завершены к концу 19 века. Регулярные метеорологические наблюдения были начаты в первой четверти 19 века, а биологическая станция в Севастополе (на Крымском полуострове) была основана в 1871 году. В 1881-1882 годах русский морской командующий и океанограф Степан Осипович Макаров подробно исследовал двухслойный водообмен через Босфор.

Первая междисциплинарная экспедиция (1890-1891) провела новаторские гидрологические наблюдения в глубоких слоях моря, в процессе которых обнаружила присутствие сероводорода в этих слоях. Океанографические исследования Черного моря были в основном завершены в ходе экспедиций, организованных в середине 1920-х годов.

Во второй половине 20 века странами Черноморского бассейна и другими регионами были проведены разнообразные комплексные исследования моря. Совсем недавно подводные археологические изыскания сочетали акустическое картирование с физическим отбором проб морских моллюсков а вымершие пресноводные моллюски предполагают, что затопление Черного моря последовало за разрушением естественной дамбы между ним и Средиземным.

Источник

База знаний

Территория

Расположенное в глубине материка, Черное море (вместе с Азовским) — наиболее обособленная часть Мирового океана. На юго-западе оно сообщается с Мраморным морем через пролив Босфор , граница между морями проходит по линии м. Румели — м. Анадолу. Керченский пролив соединяет Черное и Азовское моря, границей между которыми служит линия м. Такиль — м. Панагия.

Площадь Черного моря равна 422 тыс. км 2 , объем — 555 тыс. км 3 , средняя глубина — 1315 м, наибольшая глубина — 2210 м.

Береговая линия, за исключением севера и северо-запада, изрезана слабо. Восточные и южные берега — крутые и гористые, западные и северо-западные — невысокие и плоские, местами обрывистые. Единственный крупный полуостров — Крымский. На востоке к морю вплотную подходят отроги хребтов Большого и Малого Кавказа, разделенные Колхидской низменностью. Вдоль южного берега тянутся Понтийские горы. В районе Босфора берега невысокие, но обрывистые, на юго-западе к морю приближаются Балканские горы, дальше к северу расположена Добруджская возвышенность, постепенно переходящая в низменные пространства обширной дельты Дуная. Северо-западные и частично северные берега вплоть до гористого Южного берега Крыма — невысокие, расчленены балками, обширными лиманами в устьях рек (Днестровским, Днепро-Бугским), отгороженными от моря косами.

Берег в районе Пицунды

В северо-западной части моря находятся самые большие заливы — Одесский, Каркинитский, Каламитский. Кроме них на южном берегу моря находятся Самсунский и Синопский заливы, на западном — Бургасский. Небольшие островки Змеиный и Березань расположены в северо-западной части моря, Кефкен — к востоку от Босфора.

Основная часть речного стока (до 80%) поступает в северо-западную часть моря, куда несут воды наиболее крупные реки: Дунай (200 км 3 /год), Днепр (50 км 3 /год), Днестр (10 км 3 /год). На Черноморском побережье Кавказа в море впадают Ингури, Риони, Чорох и много мелких речек. На остальной части побережья сток незначителен.

Климат

Удаленное от океана, окруженное сушей, Черное море отличается континентальностью климата, что проявляется в больших сезонных изменениях температуры воздуха. На климатические особенности отдельных частей моря значительное влияние оказывает орография — характер рельефа прибрежной полосы. Так, в северо-западной части моря, открытой для воздействия воздушных масс с севера, проявляется климат степей (холодная зима, жаркое, сухое лето), а в защищенной высокими горами юго-восточной части — климат влажных субтропиков (обилие осадков, теплая зима, влажное лето).

Зимой море испытывает воздействие отрога Сибирского антициклона, вызывающего вторжения холодного континентального воздуха. Они сопровождаются северо-восточными ветрами (со скоростью 7 — 8 м/с), нередко достигающими штормовой силы, резкими понижениями температуры воздуха, осадками. Особенно сильные северо-восточные ветры характерны для района Новороссийска (бора). Здесь массы холодного воздуха скапливаются за высокими прибрежными горами и, перевалив через вершины, обрушиваются с большой силой вниз, к морю. Скорость ветра во время боры достигает 30—40 м/с, повторяемость боры — до 20 и более раз в году. При ослаблении зимой отрога Сибирского антициклона на Черное море выходят средиземноморские циклоны. Они вызывают неустойчивую погоду с теплыми, иногда весьма сильными юго-западными ветрами и колебаниями температуры.

Летом на море распространяется влияние Азорского максимума, устанавливается ясная, сухая и жаркая погода, термические условия становятся однородными для всей акватории. В этот сезон преобладают слабые северо-западные ветры (2—5 м/с), лишь в редких случаях в прибрежной полосе северо-восточной части моря возникают северо-восточные ветры штормовой силы.

Самая низкая температура в январе — феврале отмечается в северо-западной части моря (–1— 5°), на Южном берегу Крыма она повышается до 4°, а на востоке и юге — до 6—9°. Минимальные температуры в северной части моря достигают –25 — 30°, в южной части —5 — 10°. Летом температура воздуха равна 23 — 25°, максимальные значения в разных пунктах достигают 35—37°.

Атмосферные осадки на побережье выпадают очень неравномерно. В юго-восточной части моря, где Кавказские хребты преграждают путь западным и юго-западным влажным средиземноморским ветрам, выпадает наибольшее количество осадков (в Батуми — до 2500 мм/год, в Поти — 1600 мм/год); на равнинном северо-западном побережье всего 300 мм/год, у южных и западных берегов и на Южном берегу Крыма — 600—700 мм/год. Через Босфор ежегодно стекает 340—360 км 3 черноморской воды, и поступает в Черное море около 170 км 3 средиземноморской воды. Водообмен через Босфор испытывает сезонные изменения, определяемые разностью уровней Черного и Мраморного морей и характером ветров в районе пролива. Верхнебосфорское течение из Черного моря (занимающее у входа в пролив слой около 40 м) достигает максимума летом, а минимум его наблюдается осенью. Интенсивность нижнебосфорского течения в Черное море наибольшая осенью и весной, меньше всего — в начале лета. В соответствии с характером ветровой деятельности над морем сильное волнение наиболее часто развивается осенью и зимой в северо-западной, северо-восточной и центральной частях моря. В зависимости от скорости ветра и длины разгона волн в море преобладают волны высотой 1—3 м. В открытых районах максимальные высоты волн достигают 7 м, а при очень сильных штормах могут быть и выше. Юго-западная и юго-восточная части моря — самые спокойные, сильное волнение наблюдается здесь редко, и волн высотой более 3 м почти не бывает.

Сезонные изменения уровня моря создаются в основном за счет внутригодовых различий в поступлении речного стока. Поэтому в теплое время года уровень выше, в холодное — ниже. Величина этих колебаний неодинакова и наиболее значительна в районах влияния материкового стока, где она достигает 30—40 см.

Наибольшую величину в Черном море имеют сгонно-нагонные колебания уровня, связанные с воздействием устойчивых ветров. Особенно часто они наблюдаются в осенне-зимнее время в западной и северо-западной частях моря, где могут превышать 1 м. На западе сильные нагоны вызывают восточные и северовосточные ветры, а на северо-западе — юго-восточные. Сильные сгоны в указанных частях моря возникают при северо-западных ветрах. У Крымского и Кавказского побережий нагоны и сгоны редко превышают 30—40 см. Обычно их продолжительность составляет 3—5 суток, но иногда может быть и больше.

В Черном море часто наблюдаются сейшевые колебания уровня высотой до 10 см. Сейши с периодами 2—6 часов возбуждаются воздействием ветра, а 12-часовые сейши связаны с приливами. Для Черного моря характерны неправильные полусуточные приливы.

Ледовитость

Лед ежегодно образуется лишь в узкой прибрежной полосе северо-западной части моря. Даже в суровые зимы он покрывает менее 5%, а в умеренные зимы — 0,5—1,5% акватории моря. В очень суровые зимы припай вдоль западного берега распространяется до Констанцы, а плавучий лед выносится к Босфору. За последние 150 лет льдины в проливе наблюдались 5 раз. В мягкие зимы льдом покрываются только лиманы и отдельные бухты.

Льдообразование обычно начинается в середине декабря, а максимальное распространение льда наблюдается в феврале. Граница неподвижного льда в умеренные зимы в северо-западной части моря проходит от Днестровского лимана к Тендровской косе на расстоянии 5— 10 км от берега. Далее кромка льда пересекает Каркинитский залив и доходит до средней части Тарханкутского п-ова. Очищение моря от льда происходит в марте (раннее — в начале марта, позднее — в начале апреля). Продолжительность ледового периода сильно меняется: от 130 суток в очень суровые зимы до 40 суток в мягкие. Толщина льда в среднем не превышает 15 см, в суровые зимы доходит до 50 см.

Рельеф дна

Подводный каньон в Черном море

В рельефе дна моря четко выделяются три основные структуры: шельф, материковый склон и глубоководная котловина. Шельф занимает до 25% общей площади дна и в среднем ограничивается глубинами 100—120 м. Наибольшей ширины (более 200 км) он достигает в северо-западной части моря, которая вся располагается в пределах шельфовой зоны. Почти на всем протяжении гористых восточных и южных берегов моря шельф очень узкий (всего несколько километров), а в юго-западной части моря — более широкий (десятки километров).

Материковый склон, занимающий до 40% площади дна, опускается примерно до глубин 2000 м. Он крутой и изрезан подводными долинами и каньонами. Дно котловины (35%) — плоская аккумулятивная равнина, глубина которой постепенно увеличивается к центру.

Рельеф дна и течения Черного моря. Увеличить (в отдельном окне)

Циркуляция воды и течения

Циркуляция вод в течение всего года имеет циклонический характер с циклоническими круговоротами в западной и восточной частях моря и огибающим их вдольбереговым основным черноморским течением. Сезонные изменения циркуляции проявляются в скоростях и в деталях этой системы течений. Основное черноморское течение и циклонические круговороты наиболее четко выражены зимой и летом. Весной и осенью циркуляция вод становится слабее и усложняется по структуре. В юго-восточной части моря летом формируется небольшой антициклонический круговорот.

В системе циркуляции вод можно выделить три характерные области, структура течений в которых отличается своеобразием: прибрежную часть, зону основного черноморского течения и открытые части моря.

Границы прибрежной части моря определяются шириной шельфа. Режим течений здесь зависит от местных факторов и значительно изменчив в пространстве и во времени.

Зона основного черноморского течения шириной 40—80 км расположена над материковым склоном. Течения в ней весьма устойчивы и имеют циклоническую направленность. Скорости течений на поверхности составляют 40—50 см/с, иногда превышают 100 и даже 150 см/с (в стрежне потока). В верхнем стометровом слое основного течения скорости с глубиной уменьшаются слабо, максимальные вертикальные градиенты приходятся на слой 100—200 м, ниже которого скорости медленно затухают.

В открытых частях моря течения слабые. Средние скорости здесь не превышают 5—15 см/с на поверхности, слабо уменьшаясь с глубиной до 5 см/с на горизонтах 500—1000 м. Границы между указанными структурными областями довольно условны.

В мелководной северо-западной части моря циркуляция в основном возбуждается ветром. Северные и северо-восточные ветры обусловливают циклонический характер течений, а ветры западных направлений — антициклонический. В соответствии с характером ветров установление антициклонической циркуляции возможно в летний сезон.

Общая циркуляция вод моря имеет однонаправленный характер до глубины порядка 1000 м. В более глубинных слоях она весьма слабая, и говорить об общем ее характере сложно.

Важную особенность основного черноморского течения представляет его меандрирование, которое может приводить к образованию изолированных вихрей, отличающихся по температуре и солености от окружающих вод. Размеры вихрей достигают 40—90 км, явление вихреобразования имеет существенное значение для водообмена не только в верхнем, но и в глубинных слоях моря.

В открытом море широко распространены инерционные течения с периодом 17—18 часов. Эти течения оказывают влияние на перемешивание в толще вод, так как их скорости даже в слое 500—1000 м могут быть 20—30 см/с.

Температура воды и солёность

Температура воды на поверхности моря зимой повышается от –0,5—0° в прибрежных районах северо-западной части до 7—8° в центральных районах и 9—10° в юго-восточной части моря. Летом поверхностный слой воды прогревается до 23—26°. Лишь во время сгонов могут происходить кратковременные существенные понижения температуры (например, у Южного берега Крыма). В период прогрева моря на нижней границе ветрового перемешивания образуется слой скачка температуры, ограничивающий распространение тепла верхним однородным слоем.

Соленость на поверхности весь год минимальная в северо-западной части моря, куда поступает основной объем речных вод. В приустьевых районах соленость возрастает от 0—2 до 5—10‰, а на большей части акватории открытого моря она равна 17,5—18,3‰.

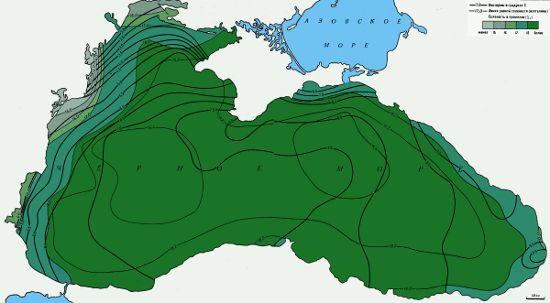

Температура воды и соленость на поверхности Черного моря зимой. Увеличить (в отдельном окне)

В холодный сезон в море развивается вертикальная циркуляция, к концу зимы охватывающая слой толщиной от 30— 50 м в центральных до 100—150 м в прибрежных районах. Сильнее всего охлаждаются воды в северо-западной части моря, откуда они течениями распространяются на промежуточных горизонтах по всему морю и могут достигать самых удаленных от очагов холода районов. Как следствие зимней конвекции, при последующем летнем прогреве в море образуется холодный промежуточный слой. Он сохраняется на протяжении всего года на горизонтах 60—100 м и выделяется по температуре на границах 8°, а в ядре — 6,5—7,5°.

Конвективное перемешивание в Черном море не может распространяться глубже 100—150 м из-за увеличения солености (а следовательно, и плотности) в более глубинных слоях в результате поступления туда соленых мраморноморских вод. В верхнем перемешиваемом слое соленость увеличивается медленно, а затем на 100—150 м резко возрастает от 18,5 до 21‰. Это постоянный слой скачка солености (галоклин).

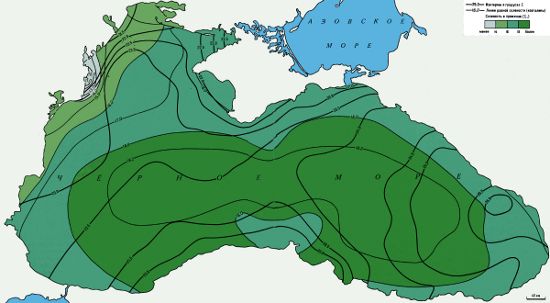

Температура воды и соленость на поверхности Черного моря летом. Увеличить (в отдельном окне)

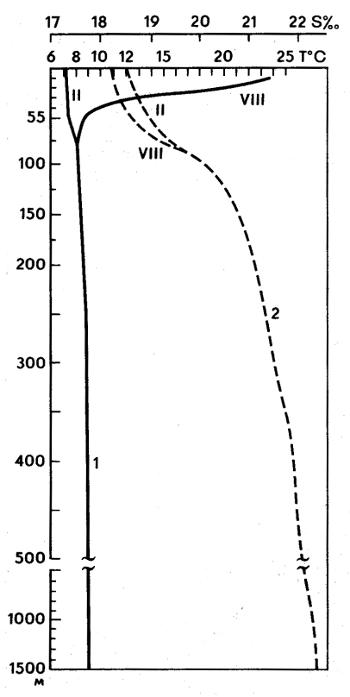

Начиная с горизонтов 150—200 м, соленость и температура медленно повышаются к дну из-за влияния поступающих в глубинные слои более соленых и теплых мраморноморских вод. На выходе из Босфора они имеют соленость 28—34‰ и температуру 13—15°, но быстро изменяют свои характеристики, перемешиваясь с черноморской водой. В придонном слое небольшое повышение температуры происходит и благодаря геотермическому притоку тепла от дна моря. Глубинные воды, располагающиеся в слое от 1000 м до дна и занимающие в Черном море зимой (II) и летом (VIII) более 40% объема моря, отличаются большим постоянством температуры (8,5—9,2°) и солености (22—22,4‰.

Вертикальное распределение температуры воды (1) и солености (2)

Таким образом, в вертикальной гидрологической структуре вод Черного моря выделяются основные компоненты:

верхний однородный слой и сезонный (летний) термоклин, связанные в основном с процессом ветрового перемешивания и годовым циклом потока тепла через поверхность моря;

холодный промежуточный слой с минимальной по глубине температурой, который на северо-западе и северо-востоке моря возникает в результате осенне-зимней конвекции, а в других районах образуется в основном путем переноса холодных вод течениями;

постоянный галоклин — слой максимального нарастания солености с глубиной, находящийся в зоне контакта верхней (черноморской) и глубинной (мраморноморской) водных масс;

глубинный слой — от 200 м до дна, где нет сезонных изменений гидрологических характеристик, а их пространственное распределение весьма однородно.

Процессы, происходящие в этих слоях, их сезонная и межгодовая изменчивость и определяют гидрологические условия Черного моря.

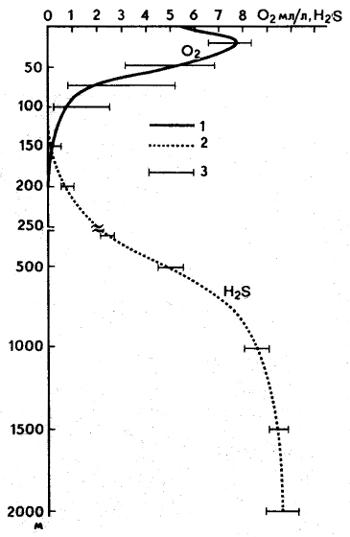

Черное море имеет двухслойную гидрохимическую структуру. В отличие от других морей в нем только верхний хорошо перемешанный слой (0—50 м) насыщен кислородом (7—8 мл/л). Глубже содержание кислорода начинает быстро уменьшаться, и уже на горизонтах 100—150 м оно равно нулю. На этих же горизонтах появляется сероводород, количество которого растет с глубиной до 8—10 мг/л на горизонте 1500 м, и далее к дну оно стабилизируется. В центрах основных циклонических круговоротов, где происходит подъем вод, верхняя граница сероводородной зоны располагается ближе к поверхности (70—100 м), чем в прибрежных районах (100—150 м).

На границе между кислородной и сероводородной зонами расположен промежуточный слой существования кислорода и сероводорода, представляющий собой нижнюю «границу жизни» в море.

Вертикальное распределение кислорода и сероводорода в Черном море. 1 — среднее содержание кислорода, 2 — среднее содержание сероводорода, 3 — отклонение от среднего

Распространению кислорода в глубинные слои моря препятствуют большие вертикальные градиенты плотности в зоне контакта черноморской и мраморноморской водных масс, ограничивающие конвективное перемешивание верхним слоем.

Вместе с тем обмен водами в Черном море происходит между всеми слоями, хотя и медленно. Глубинные соленые воды, все время пополняемые нижним босфорским течением, постепенно поднимаются и перемешиваются с верхними слоями, которые уходят в Босфор с верхним течением. Такая циркуляция сохраняет относительно постоянное соотношение солености в толще вод моря.

В Черном море выделяют (Водяницкий В.А. и др.) следующие основные процессы, обусловливающие вертикальный обмен в толще вод: подъем вод в центрах циклонических круговоротов и опускание на их периферии; турбулентное перемешивание и диффузия в толще вод моря; осенне-зимнюю конвекцию в верхнем слое; придонную конвекцию за счет теплового потока от дна; перемешивание в синоптических вихрях; сгонно-нагонные явления в прибрежной зоне.

Оценки времени вертикального обмена вод в море весьма приближенные. Этот важный вопрос нуждается в дальнейших исследованиях.

В качестве основного механизма образования сероводорода в Черном море большинство авторов принимают восстановление сернокислых соединений (сульфатов) при разложении органических остатков (отмерших организмов) под влиянием сульфатредуцирующих бактерий микроспира. Такой процесс возможен в любых водоемах, но образовавшийся в них сероводород быстро окисляется. В Черном море он не исчезает из-за медленного обмена вод и отсутствия возможности его быстрого окисления в глубинных слоях. При подъеме глубинных вод в верхний кислородный слой моря происходит окисление сероводорода в сульфаты. Таким образом, в море существует установившийся равновесный круговорот соединений серы, определяемый скоростью обмена вод и другими гидродинамическими процессами.

В настоящее время высказывается мнение, что в последние десятилетия происходит постоянный однонаправленный подъем (тренд) верхней границы сероводородной зоны к поверхности моря, достигающий десятков метров. Это связывают с антропогенными изъятиями стока рек и изменениями плотностной структуры моря. Однако имеющиеся данные пока свидетельствуют лишь о естественных межгодовых колебаниях положения границы сероводородной зоны, происходящих в разных районах моря неодинаково. Выделение на фоне этих колебаний антропогенного тренда затруднено из-за недостатка систематических наблюдений за топографией границы сероводородного слоя и несовершенства методики ее определения.

Фауна и экологические проблемы

Многообразный растительный и животный мир Черного моря почти целиком сосредоточен в верхнем слое толщиной 150—200 м, составляющем 10—15% объема моря. Глубинная толща вод, лишенная кислорода и содержащая сероводород, почти безжизненна и населена только анаэробными бактериями.

Ихтиофауна Черного моря сформировалась из представителей разного происхождения и насчитывает около 160 видов рыб. Одна из групп — рыбы пресноводного происхождения: лещ, карась, окунь, красноперка, судак, тарань и другие, встречающиеся в основном в северозападной части моря. В опресненных районах и солоноватоводных лиманах есть представители древней фауны, сохранившиеся еще со времени существования древнего Понто-Каспийского бассейна. Наиболее ценные из них — осетровые, а также несколько видов сельдей. Третью группу черноморских рыб составляют иммигранты из Северной Атлантики — это холодолюбивые шпрот, мерланг, колючая акула-катран и др. Четвертая, наибольшая по численности группа рыб — средиземноморские вселенцы — насчитывает свыше ста видов. Многие из них заходят в Черное море только летом, а зимуют в Мраморном и Средиземном морях. В их числе пеламида, скумбрия, тунец, атлантическая ставрида и др. Только 60 видов рыб средиземноморского происхождения, которые постоянно живут в Черном море, могут считаться черноморскими. К ним относятся хамса, сарган, кефаль, ставрида, султанка (барабуля), скумбрия, камбала-калкан, скаты и др. Из 20 промысловых видов черноморских рыб значение имеют только хамса, мелкая ставрида и шпрот, а также акула-катран.

В настоящее время состояние черноморской экосистемы неблагополучно. Происходит обеднение видового состава растений и животных, сокращение запасов полезных видов. В первую очередь это наблюдается в районах шельфа, испытывающих значительную антропогенную нагрузку. Наибольшие изменения наблюдаются в северо-западной части моря. Большое количество биогенных и органических веществ, поступающих сюда с материковым стоком, вызывает массовое развитие планктонных водорослей («цветение»). В районе влияния стока Дуная биомасса фитопланктона возросла в 10—20 раз, отмечены случаи «красных приливов» . За счет токсического действия некоторых водорослей во время массового «цветения» наблюдается гибель фауны. Кроме того, при интенсивном развитии планктона на дно оседает большое количество отмерших организмов, на разложение которых расходуется растворенный кислород. При хорошо выраженной стратификации вод, препятствующей поступлению кислорода из поверхностного слоя в придонный, в нем развивается дефицит кислорода (гипоксия), который может приводить к гибели организмов (заморам). С 1970 г. заморы разной интенсивности повторяются практически ежегодно. Неблагоприятная экологическая обстановка вызвала отмирание некогда обширного поля филлофоры — водоросли, использующейся для изготовления агар-агара.

Ухудшение качества воды и кислородного режима — одна из основных причин снижения численности промысловых рыб в северо-западной части Черного моря.

Источник