- Каспийский форт Боярд: тайна, которой не было

- Дом для пристрельщиков торпед

- «Немцы хотели захватить цех целым»

- Несостоявшееся казино

- Разгадка тайны Каспийской Атлантиды стала еще ближе — ФОТО

- Как начиналась военно-морская история Азербайджана — интересные факты

- Шахри-юнан: тайна затопленного города на Каспии — ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Тайны Баку — Прогулка по загадочным местам столицы — ФОТО

- Музей истории Азербайджана — Прошлое, которое нужно знать — РЕПОРТАЖ — ФОТО

Каспийский форт Боярд: тайна, которой не было

Фото: Сабир Абдурахманов

«Дагестанский форт Боярд» — называют местные жители это загадочное сооружение, одиноко стоящее прямо в Каспийском море. «Закрытый» восьмой цех завода «Дагдизель» в Каспийске давно перестал работать по назначению — уже много лет он заброшен и никем не охраняется, но стал только более таинственным и притягательным.

С берега кажется, что добраться к нему можно чуть ли не вплавь, но расстояние по прямой — 2,7 километра. Предприимчивые ребята за тысячу рублей и 20 минут в хорошую погоду домчат вас на катере с одного из пляжей города до места. Не забудьте прихватить сменную одежду: Каспий непредсказуем и не всегда удается вернуться на берег сухим.

Экскурсии и одинокие любители приключений плавают к цеху давно — несмотря на тянущуюся за ним славу секретного объекта. С одной из сторон здания кто-то даже прикрепил канат: нужен только штиль на море, чтобы причалить поближе, и ловкость — и можно увидеть цех изнутри, распугав облюбовавших его чаек и бакланов. На заводе «Дагдизель» о визитах в заброшенный цех знают, не то что бы поощряют, но относятся к ним спокойно, только говорят, что забираться внутрь — опасно, здание ветхое.

Дом для пристрельщиков торпед

А строилось оно 80 лет назад как пристрелочная станция для испытания морского оружия — самых современных тогда парогазовых торпед. Место выбрали неслучайно.

— Было несколько вариантов, где разместить станцию, — в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе (народный комиссар тяжелой промышленности СССР. — Ред.) на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное: не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и в незамерзающей части Каспия. По глубинам, по гидрологии тогда это были самые подходящие условия, — рассказывает заместитель директора по техническим вопросам завода «Дагдизель» Михаил Халимбеков. На предприятии он работает уже более 50 лет — и был в числе тех, кто сжигал архив завода в потерявшем свою стратегическую важность цехе.

Сооружать станцию начали на берегу — в специально вырытом котловане изготовили железобетонное основание будущего цеха, а затем отбуксировали его в акваторию.

— В море отсыпали камни, сделав «подушку» высотой шесть метров. Еще больше шести метров была высота подводной части цеха, которую установили на эту «подушку». Она немного выглядывала из воды — и уже на ней возвели наружную часть сооружения.

Восьмой цех заработал в 1937 году. Его общая площадь — больше пяти тысяч квадратных метров. Высота вместе с вышкой — почти 42 метра. Толщина подводных стен — полтора метра. Толщина стекол в окнах — семь миллиметров. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием, библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек.

Фото: Сабир Абдурахманов

— Когда начинались шторма, связь с берегом прекращалась. Как-то люди жили там безвылазно два месяца, — рассказывает ветеран завода. — Цех был оборудован всем необходимым, была своя, автономная электростанция. С берега по дну моря шел кабель, подававший электроэнергию. От конца южного мола до цеха расстояние 2,2 километра — это самый длинный морской кабель, который был в акватории порта.

Задачей цеха была пристрелка торпед — проверка их соответствия заводским характеристикам, на которые рассчитывают военные в бою: с той ли скоростью полетит торпеда, на то ли расстояние и по той ли траектории? Производилось оружие на берегу, а затем торпеды транспортировали в восьмой цех — и запускали в море. Потом следовала «сухая переборка»: намокшую торпеду разбирали, просушивали, собирали вновь — и вот она готова к боевой службе.

— ЧП за всю историю случилось только однажды: в 1954 году во время испытаний торпеда вылетела на каспийский пляж. Никто тогда, к счастью, не пострадал, — рассказывает Халимбеков.

«Немцы хотели захватить цех целым»

Во время Великой Отечественной войны завод работал в три смены — производство торпед резко возросло. Людей на «Дагдизеле» не хватало, брали буквально «с улицы» любого, кто мог стоять у станка. Сооружали тройные подставки — чтобы до станка доставали дети. Помимо торпед завод делал мины, пистолеты-пулеметы Шпагина, минометы.

— До 1941 года завод выпускал 1,5 тысячи торпед ежегодно. В 1942 году выпустили уже 3 тысячи. Количество морского оружия, которое было пристрелено и выпущено на фронт в этом цеху, — это 54% всех использованных Советским Союзом за время войны с Германией торпед, — говорит Халимбеков.

В 1943 году «Дагдизель» эвакуировали подальше от фронта — в Алма-Ату. Работники переехали вместе с заводом — и дагестанское предприятие так и продолжало работать в Казахстане буквально до конца существования Советского Союза. А на каспийский «Дагдизель» эвакуировали завод из украинского Токмака, и здесь начали выпускать другие торпеды — авиационные.

До Дагестана немцы не дошли, но, по некоторым данным, все же пытались разбомбить восьмой цех.

Фото: Сабир Абдурахманов

— То, что немцы бомбили этот цех, — сказки. Они хотели захватить его целым, — объясняет Халимбеков. — И на всей территории завода не упала ни одна бомба. Они бомбили только заводскую бухту, думая, что там находятся корабли, эвакуирующие оборудование. Но нашим удалось обмануть немецкую разведку: все вывезли заблаговременно.

Вообще, здание, где когда-то занимались засекреченным производством, за годы существования обросло слухами и домыслами. По одной из версий, в море даже занимались разработкой биологического оружия. Это, конечно, не так. Еще один миф касается «прозвища» цеха — Тамара. Якобы так звали женщину — начальницу восьмого цеха.

— Тамарой этот цех окрестили приезжавшие сюда ленинградцы из НИИ «Гидроприбор», — объясняет Халимбеков. — Они назвали пристрелочную станцию замком царицы Тамары за внешнюю схожесть с крепостью.

Несостоявшееся казино

Роковую роль в судьбе восьмого цеха сыграл технический прогресс. В конце 50-х торпеды стали глубоководными, а достаточной глубины для их испытания в районе «Тамары» не было.

— Там было всего 13 метров до дна моря, а нужны были глубины от 200 до 500 метров. На Каспии такие есть только напротив Дербента. Переносить цех туда, имея на Черном море хороший полигон, смысла не было. «Пристрелку» перенесли на Черное море, а наш цех оказался брошенным, — рассказывает Халимбеков.

Фото: Сабир Абдурахманов

Бесперебойно цех проработал на испытании торпед только 20 с лишним лет: с 1938 по 1959 годы. Потом торпеды испытывались время от времени — серийно, а в 1966 году работа прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.

— В 76-м я был одним из последних, кто покидал цех, снимая охрану. Это было 29 декабря, — вспоминает Халимбеков. — Мы уничтожили архив и пиротехнику, которая там находилась. Цех перестал охраняться, но по-прежнему принадлежит заводу. Сейчас он в плачевном состоянии. После подъема Каспия (1978−1995 гг. — Ред.) волны со льдом разбили его основание. А экранопланщики расстреливали его из пушки — пристреливались. Вышка с правой стороны подбита боевым снарядом и чуть-чуть наклонена.

По цеху стреляли в конце 80-х, когда военные моряки испытывали экраноплан — секретную тогда разработку, морское судно, способное лететь над поверхностью земли и моря. Боевые снаряды, выпущенные с экраноплана-ракетоносца, подбили в передней части цеха порты для стрельбы, до этого закрытые бревнами лиственницы так, что вода не попадала в цех даже при штормах. После обстрела вода стала проникать внутрь, и здание начало интенсивно разрушаться. А от взрывов начался пожар, за несколько суток уничтоживший все внутри цеха.

Источник

Разгадка тайны Каспийской Атлантиды стала еще ближе — ФОТО

Азербайджанская земля хранит множество загадок. Какие-то из них разгаданы, какие-то еще Разгадана лишь небольшая часть из них, а большинство еще ждут своих исследователей.

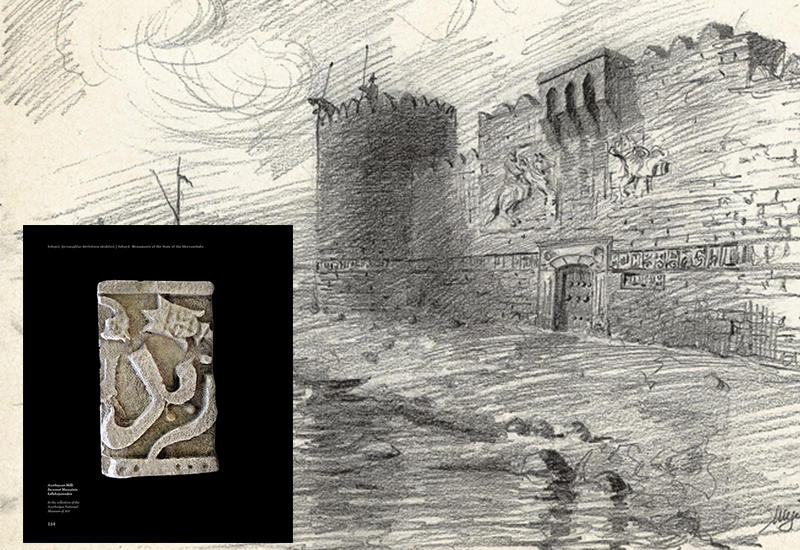

Одна из все еще не разгаданных до конца тайн — легендарная крепость Сабаил. Ее еще называют Каспийской Атлантидой.

Когда двести лет назад, при спаде уровня Каспия жители Баку увидели выходящие из моря древние стены, они были потрясены. Потом море вновь поднялось и крепость опять погрузилась в пучину. Сейчас капризны Каспий вновь отступает от берегов, и Сабаил все больше поднимается над водой.

Несколько дней назад Администрация Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер» презентовала книгу «Сабаил» из серии «Памятники Государства Ширваншахов», посвященную одному из самых загадочных памятников средневекового Востока. Автор книги — доктор философии по истории Сабухи Ахмедов, научный редактор — академик Наиля Велиханлы.

Книга «Сабаил» — это первый своего рода фундаментальный труд, изданный в нашей стране на азербайджанском и английском языках, сказала Day.Az директор Музейного Центра «Ичеришех», заслуженный работник культуры Амина Меликова.

«Научная работа, результатом которой часто является выпуск печатных изданий, является одной из направленностей деятельности Музейного Центра «Ичеришехер» с момента создания нашей организации в 2018 году. Одним из проектов по изучению и пропаганде наследия государства Ширваншахов является книга «Наследие Ширваншахов в музеях мира», изданная в рамках 1-ой международной конференции, посвященной самому долголетнему государству в исламском мире. В том же году был заключен договор между Историко-архитектурным заповедником «Ичеришехер» и Центром изучения исламской культуры и искусства IRCICA, одним из пунктов которого является изучение надписей камней фриза Сабаильской крепости с привлечением ученых из исламских стран. Оцифровка камней была частично произведена во время проекта 3D сканирования самого Дворца Ширваншахов», — сказала наша собеседница.

Можно ли сказать, что азербайджанские ученые раскрыли тайны Сабаильской крепости?

Отвечая на этот вопрос, Амина Меликова поделилась с нами многими интересными фактами из истории Сабаильской крепости, которые мы предлагаем нашим читателям.

Загадка из глубины веков

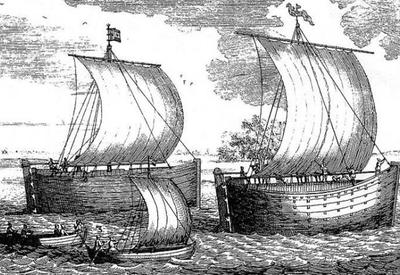

Как начиналась военно-морская история Азербайджана — интересные факты

Каждый раз, гуля по приморскому бульвару, по направлению к Баиловской бухте, мы видим островок, расположенный в 350 метрах от берега — в зависимости от времени года он окрашивается в разные цвета — от ярко зеленого до охристого, его давно облюбовали бульварные чайки, они собираются там стайками и синхронно взлетают при малейших колебаниях каспийских волн. В ясную погоду с высоты Баиловского холма остров виден особенно хорошо.

Более семи веков назад тут восседал славный Ширваншах Фарибуз Третий, являющийся отважным правителем древнего государства Ширваншахов, просуществовавшего на территории современного Азербайджана 1000 лет — с 6-го по 16-й вв. и оставившего миру богатейшее культурное наследие, и кто знает, думал ли Фарибуз Третий о том, что замок, построенный по его приказу в 1234 году, станет одним из самых загадочных памятников восточной архитектуры средних веков. Камни с фриза крепости Сабаил, где имеются изображения самого Фарибуза Третьего в разные периоды его жизни, хранятся в фондах Музейного центра «Ичеришехер» и часть их вот уже много десятков лет экспонируется во дворе Дворца Ширваншахов и является предметом изучения на факультетах архитектуры многих университетов мира.

. Тихо спят развалины древних, некогда мощных стен. Только шум прибоя нарушает кажущуюся первозданной тишину. Но громко звучат письмена, рассказывая о прошлом. Как по волшебству, море отступает от берегов, чтобы на время подарить людям их прошлое, историю их предков — мужественных воинов, прекрасных строителей, искусных ремесленников, стремящихся передать своим потомкам из глубины веков напутствия, наставления, рассказать о том, как они жили, что чувствовали, как любили свою землю, свой народ. Капризы судьбы иногда приоткрывают перед людьми завесу тайн, но только от самих людей зависит, смогут ли они разгадать, что скрывается за этим даром, куда приведет путь исследований.

Наверное история нашей планеты хранит еще немало тайн, только легенды не дают нам забыть, что много таинственного хранят недра земли, тщательно хранят свои секреты воды морей и океанов, и только случайно, в результате стечения обстоятельств мы узнаем о Мохенджо-Даро в Индии и легендарной Атлантиде, о Геркулануме и Помпеях в Италии — городах, заброшенных, затонувших или погребенных в результате извержения вулкана или каких-то других стихийных бедствиях. И о Сабаиле — городе-крепости затопленной водами Каспийского моря.

Сабаил — Каспийская Атлантида

Шахри-юнан: тайна затопленного города на Каспии — ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 19-м в. жители города Баку были поражены следующими небывалыми — начал понижаться уровень Каспийского моря, и постепенно год за годом из-под воды стали проявляться, а затем подниматься над водой остатки мощного крепостного сооружения. Это вызвало настоящее потрясение. Как только не называли это чудо — «подводный караван-сарай», «баиловские камни», «город Сабаил». Историки не сомневались, что крепость была построена на суше в 13-м в., и только подъем уровня воды в Каспийском море после сильного землетрясения в 1306 г. «спрятал» крепость на долгое время — сфотографировать ее поднявшуюся над водой часть удалось только в 1904 г. Всего за семьсот лет уровень воды сначала поднялся на 20 метров, а затем опустился почти на прежний уровень.

Изменения уровня воды порождало различные объяснения, которые постепенно складывались в легенды, наполненные божественным содержанием. Боги отнимали у провинившихся перед ними людей землю, а потом, простив их, вновь наделяли землей. Так объясняли люди затопление суши, а затем отступление воды.

Сохранилось много описаний Сабаила современниками, описывавшими крепость в разное время. Одно из таких описаний принадлежит Абд-ар-Рашиду Бакуви, который писал в 1403 г.: «Бакуйа. город, построенный из камня. Его стены омываются водами моря, которое затопило много стенных башен и приблизилось к мечети. «. По описаниям Бакуви «в городе было две мощные крепости. К одной из них, к большей, море подошло так близко, что волны бьются о ее стены. И эта та, которую татары не смогли взять. «. Историки предполагают, что описываемая Бакуви крепость и есть та самая крепость Сабаил, которая в наше время находится на дне Каспия.

Что же это такое? Оборонительное сооружение, храм или крепость? Что означает само название «Сабаил»? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправимся в прошлое.

Попробуем разгадать

Тайны Баку — Прогулка по загадочным местам столицы — ФОТО

Одна из загадок древней крепости — ее название. Оно состоит из нескольких слогов, каждый из которых имеет определенный смысл. Еще в 6-м в. до н.э. в Бехистунской клинописной надписи были использованы слова «Бак», «Бага», что означает «бог, солнце, луна, божество». Подобный слог входит и в древнее название города Баку — Атеши-Багуан. Слог «Сэ» означал «три», а слог «Иль-Бель» означал «Бог Солнца», т.е. Са-Баг-Иль — «Храм трех богов». Главными богами считались тогда бог Солнца, бог земли и вод и владыка морских пучин. Поэтому крепости на Абшероне могли быть посвящены сразу трем богам, для поклонения которым крепость строили на земле, но вблизи морского побережья, а огни ее святилищ часто были естественного происхождения.

Крепость была построена на небольшом полуострове, соединенном с сушей узким перешейком, который периодически затоплялся, и тогда Сабаил превращался в островок, защищенный водной преградой. Конфигурация оборонительных стен Сабаила отражала форму островка, площадь которого составляла 180 м в длину и 40 м в ширину. Стенные башни (всего их было 15), выполняли две функции — служили контрфорсами, придавая дополнительную устойчивость стенам и наблюдательно-оборонительными пунктами. Подобные башни поддерживают стены Ичеришехер. Но башни Сабаила, его стены и сама крепость имели интересное дополнение — фриз, полосу надписи, сделанную из камня и украшенную арабскими письменами, барельефные изображения человеческих голов или животных. Длина фриза составляла, около 400 метров, и по всей своей длине он был украшен богатым орнаментом и имел явно декоративное назначение. Такое украшение не было редкостью в 12-13-м вв., самые значительные сооружения того периода дополнялись такими фризами.

Автор второй половины 14-го в. — Ариф Ардебили сообщает, что крепость Гюлистан в Шамахы имеет скульптурные изображения человеческих голов и сравнивает эту крепость с сооружением в Баку. «. в Баку тоже есть крепость, противостоящая морю. Это крепость Ноушехр, которая затоплена водой». Изучая историю того периода, ученые обнаружили, что строительство крепости в Баку связано с перенесением в Баку столицы Ширваншахов. Решение это было принято Ахситаном I, после того как Шамахы был разрушен во время землетрясения 1192 г., а вся семья Ширваншаха погибла. Баку мог стать надежной опорой для Ширваншаха, поэтому и понадобилось строительство такой мощной крепости, как Сабаил. Но после того, как уровень Каспия начал резко подниматься, решено было построить новую резиденцию уже на суше. Так, в 15-м в., начинают подниматься на высоком холме стены нового Дворца Ширваншахов, который и сейчас является украшением города Баку.

Что рассказали древние камни

Музей истории Азербайджана — Прошлое, которое нужно знать — РЕПОРТАЖ — ФОТО

С древних времен люди старались сохранить историю своего народа, историю своей жизни и использовали для этого все возможные варианты. Рисунки, надписи, клинопись, иероглифы, арабская вязь, изображения людей и животных, сцены охоты и сражения — на камнях, в древних рукописях, миниатюры в средневековых манускриптах, картины и летописи. Можно перечислить огромное количество памятников материальной и духовной культуры, являющихся ныне достоянием человечества.

Азербайджан занимает в этом списке достойное место благодаря своей древней истории, благодаря своим историческим памятникам. Сабаил со своими археологическими находками внес в изучение истории Азербайджана немало интересных открытий, одним из которых являются фризовые камни, донесшие до нас из далекого прошлого, описания исторических персонажей, образцы письменности, изображения людей и животных.

В 1938-1962 гг. (с перерывами) ученые проводили исследования на поднявшейся из воды части Сабаила. Это помогло им определить возраст крепости и обнаружить много необыкновенных находок: монеты, керамические черепки черного и красного обжига, осколки глазурованной посуды, фрагменты керамических труб.

Одним из основных объектов исследования стал фриз в верхней части крепости. Он состоял из камней длиной около 70 см и высотой 25-50 см разной толщины. Руками археологов один за другим из воды были подняты камни, которые были украшены арабскими письменами, барельефами — изображениями людей и животных. Это были человеческие головы в коронах, головы льва, собаки, верблюды. Очень часто на одном камне сочетались рисунок и надписи арабской вязью.

Каждое изображение, каждая буква на древних камнях имеет определенный смысл. Ученым было нетрудно определить время постройки или восстановления крепости, так как на двух камнях была обнаружена надпись: «Работа мастера Зейн ад-Дина ибн Абу-Рашида Ширвани», а на других камнях указывалась точная дата 632 г. Хиджры, что соответствует 1234-1235 г. н.э. Как известно, это период второго похода монголов на Азербайджан. Но в надписях, вырезанных на камнях, встречаются также имена ширваншахов Фарибурза, Гуштаспа, Манучехра, а также правившего в 9-м в. Мухаммеда ибн Йазида. Все эти имена подтверждают, что в тексте надписи дается перечисление правителей из династии Ширваншахов, правивших северо-восточными землями Азербайджана начиная с 9-го в. и до вхождения их в состав государства Сефевидов в 1538 г.

Надписи на камнях еще не расшифрованы до конца. Необходимо также выяснить, какое значение имеют изображения различных животных на камнях. Возможно, это символ года заменяющий дату согласно Восточному календарю, но, может быть, они означают что-то иное? Только одно является бесспорным — Сабаил все еще ждет, когда все его тайны будут полностью разгаданы

699 камней было поднято со дна Каспийского Моря в разные периоды, большая их часть — в наших фондах, 4 камня еще в 19-м веке увезли в Санкт Петербург русские археологи, к сожалению, место их хранения не известно. 2 камня хранятся в Национальном Музее Истории Азербайджана, 2 — в Национальном Музее Искусств Азербайджана.

Мы верим, что книга будет представлена широкому спектру читателей и обязательно найдет отклик в каждом.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)