- Рельеф дна океанов

- Содержание

- Шельф, материковый склон и материковое подножье

- Подводные каньоны

- Глубоководные желоба

- Срединно-океанические хребты

- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

- Рельеф дна Мирового океана

Рельеф дна океанов

Рельеф дна океанов — структура поверхности дна морской оболочки Земли. На дне океанов находятся огромные горные хребты, глубокие раcщелины с обрывистыми стенками, протяженные гряды и глубокие рифтовые долины. Фактически морское дно не менее изрезано, чем поверхность суши. Океанический рельеф весьма сложен и разнообразен.

Содержание

Шельф, материковый склон и материковое подножье

Платформа, окаймляющая континенты и называемая материковой отмелью, или шельфом, довольно неровная. На внешней стороне шельфа обычны скальные выступы; средняя глубина внешнего края (бровки) шельфа составляет около 130 метров. У берегов, подвергавшихся оледенению, на шельфе часто встречаются ложбины и впадины. Говоря о материковом склоне, можно отметить следующие особенности: во-первых, он обычно образует четкую и хорошо выраженную границу с шельфом, во-вторых, почти всегда его пересекают глубокие подводные каньоны. У нижней границы склона в Атлантическом и Индийском океанах располагается поверхность, получившая название материкового подножья. По периферии Тихого океана материковое подножье обычно отсутствует.

Подводные каньоны

Эти каньоны, врезанные в морское дно на 300 метров и более, обычно отличаются крутыми бортами, узким днищем и извилистостью. Самый глубокий из известных подводных каньонов — Большой Багамский — врезан почти на 5 км. Несмотря на схожесть с одноименными образованиями на суше, подводные каньоны в своем большинстве не являются древними речными долинами, погруженными ниже уровня океана.

Глубоководные желоба

Многое стало известно о рельефе глубоководных частей океанического дна в результате широкомасштабных исследований, развернувшихся после Второй мировой войны. Наибольшие глубины приурочены к глубоководным желобам Тихого океана. Самая глубокая точка — пучина Челленджера — находится в пределах Марианской впадины на юго-западе Тихого океана.

Срединно-океанические хребты

Так называют величественные горные образования шириной в несколько сотен километров и высотой около 2—3 км. Они состоят из нескольких параллельных горных гряд. Их склоны опускаются к ложу океана широкими ступенями. В самой высокой центральной части вдоль гребней тело хребта прорезают так называемые рифтовые ущелья. Рифтовые ущелья и рифтовые зоны в геологическом отношении необычайно интересны: здесь высока сейсмическая активность и каждый день бывает до 100 землетрясений. Также сильно развита и вулканическая активность. В стенках рифтового ущелья и на гребнях прилегающих к нему рифтовых гряд обнажаются глубинные породы Земли. Ещё одна разновидность подводных хребтов — вулканические хребты. Они состоят из цепочек подводных вулканов. На ложе океанов встречаются и так называемые валы — широкие массивные поднятия с сильно пологими склонами. Система валов делит ложе Тихого океана на несколько крупных котловин: Северо-Западную, Северо-Восточную, Марианскую, Центральную, Южную, Беллинсгаузена, Чилийскую, Панамскую. Есть ещё одна особенность строения океанского ложа — так называемые зоны разломов. Это узкие и необычайно длинные полосы сложно раздробленного дна; то крутые сбросовые уступы, то гребни и желоба, то просто сложный расчлененный рельеф.

Источник

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

Рельеф дна Мирового океана

На дне Мирового океана выделяются четыре планетарные геотектуры второго порядка: подводные окраины материков, переходные зоны между материками и океанами, ложе океана и срединно-океанические хребты.

Подводные окраины материков(их называют пассивными окраинами континентов), затопленные водами океана, составляют 82 млн км 2 , что больше половины площади суши. В Северном Ледовитом океане на их долю приходится более 70% площади (табл. 15). В геологическом отношении они являются продолжением материков и обладают земной корой материкового типа. Их внешняя граница, располагающаяся на глубинах порядка 3,5 км, является границей континента и океана. Подводная окраина материков состоит из трех главных морфоструктурных элементов — шельфа, материкового склона и материкового подножия (рис. 137).

Площади основных типов морфоструктур океанов (%)

| Морфоструктуры | Тихий | Атлантический | Индийский | Северный Ледовитый | Мировой |

| Континентальные окраины | 10,2 | 18,5 | 17,1 | 70,2 | 16,2 |

| Переходные зоны | 13,4 | 7,8 | 2,3 | — | 9,1 |

| Ложе океанов | 62,4 | 47,5 | 63,7 | 26,4 | 57,4 |

| Срединно-океанические хребты | 14,0 | 26,2 | 16,9 | 3,4 | 17,3 |

|

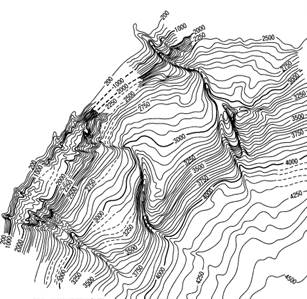

Рис. 137. Атлантическая подводная окраина Северной Америки: шельф, материковый склон с каньонами, материковое подножье (по О. К. Леонтьеву и Г. И. Рычагову)

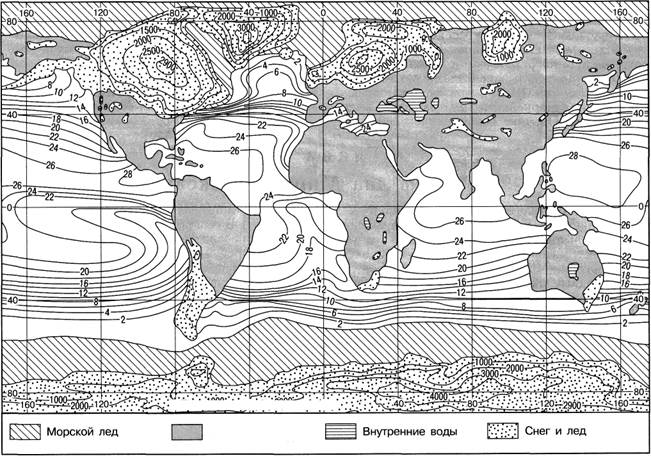

Шельф — это прибрежная, относительно мелководная часть дна до глубин в основном 100—200 м, ограниченная бровкой материкового склона. Рельеф шельфа равнинный, уклоны поверхности обычно не превышают 1°. Во время четвертичных оледенений, когда уровень моря понижался на 100—120 м, значительные части шельфа были сушей. На рисунке 138 показана конфигурация берегов Мирового океана во время максимума валдайского оледенения 18 тыс. лет тому назад. Отчетливо видна Берингия на месте Берингова пролива, осушенные арктические шельфы и шельфы Индокитая. Шельфы Северного моря были в то время заняты ледником. Этим объясняется хорошая сохранность на шельфах субаэральных реликтовых форм рельефа, возникших в континентальных условиях. В областях оледенений шельфы — это затопленные ледниково-экзарационные и ледниково-акку-

|

| _8077 т ^. ш УЧ7Т/ т 40 /гт : | и • •. • •.0; •. |

| Поверхность, свободная ото льда |

Рис. 138. Конфигурация материков и ледниковых щитов при наинизшем стоянии уровня моря во время Валдайского оледенения 18 тыс. лет тому назад (по А. С. Мо-нину и Ю. А. Шишкову)

мулятивные холмистые равнины или плоские водно-ледниковые равнины. Широко представлены погруженные волнистые эрозионные равнины с четко выраженными речными долинами, являющимися продолжением речных долин суши. В частности, на шельфах Северного Ледовитого океана отчетливо прослеживаются подводные продолжения долин великих сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Яны, Индигирки, Колымы (рис. 139). Местами хорошо сохранились реликтовые структурно-денудационные формы рельефа в виде гряд. Помимо субаэральных форм, развиты и абразионные равнины — бенчи и подводные аккумулятивные террасы на разных уровнях, в том числе и ниже 120 м. Это свидетельствует о том, что равнины шельфа образовались не только при затоплении суши в результате гидрократичес-кого повышения уровня океана, но и вследствие новейших тектонических опусканий окраин материков. Широко представлены и субаквальные формы, созданные волнами, донными течениями; в жарком поясе типичны ко-

Высота поверхности ледниковых щитов дана в метрах, изотермы в океанах проведены через 2 °С. Контуры материков совпадают с современной изобатой 85 м. Пунктиром показана граница материкового льда в Южной Америке

ралловые рифы. Большая часть рыхлого осадочного материала шельфа поступает с суши и проходит транзитом в сторону ложа океана.

Материковый склон — сравнительно узкая часть морского дна, непосредственно примыкающая к шельфу. Материковый склон обладает большими уклонами поверхности от 5 — 7° до 20°, быстрым увеличением глубин, ступенчатым профилем и интенсивным расчленением глубокими (до 2 — 3 км) врезами-ложбинами У-образного профиля, которые называются подводными каньонами (рис. 140). Они напоминают по облику горные долины. Многие из этих каньонов лежат напротив устьев больших рек, являясь их подводным продолжением. Но от речных долин они отличаются тем, что в них местами наблюдаются обратные уклоны продольного профиля. Заложение подводных каньонов обусловлено тектоническими разломами, а дальнейшая их разработка связана с субаквальными гравитационными процессами — с мутьевыми потоками

Рис. 139. Продолжение долин сибирских рек на шельфах арктических морей. Реконструкция на период позднего плейстоцена

(по А. Н. Ласточкину и Б. Г. Федорову)

Рис. 140. Участок материкового склона (атлантическая подводная окраина Северной Америки). Отчетливо видны подводные каньоны и шельф (левая часть схемы) (по О. К. Леонтьеву)

и оползнями. Оползневые процессы активно протекают и на самом материковом склоне, вследствие чего рыхлые отложения на нем маломощны и местами обнажаются коренные породы. По мнению О. К. Леонтьева, материковый склон — система ступенчатых сбросов, образовавшихся в результате скалывания края материковой платформы, имеющей тенденцию к поднятию, и ложем океана — с тенденцией к погружению.

Материковое подножие — наклонная (1—2°) аккумулятивная равнина у основания материкового склона шириной в несколько сотен километров. В структурно-геологическом отношении это глубокий прогиб земной коры, который выполнен мощной толщей рыхлых отложений, достигающей 3—5 км. В основном это слившиеся конусы выноса мутьевых потоков, привязанных к устьям подводных каньонов, и оползневые массы. Самым гигантским считается Бенгальский конус выноса, который занимает практически весь Бенгальский залив. Аккумулятивные равнины материкового подножия можно рассматривать как огромные шлейфы у основания материкового склона, подобно подгорным шлейфам на суше.

Переходные зоны между материками и океанами(геосинклинальные зоны, или зоны субдукции) — это зоны начинающегося горообразования. Их называют активными окраинами континентов, хотя это не совсем точно, так как субдукция может происходить и в открытом океане, как, например, в пределах глубочайших Марианского и Инзу-Бонинского желобов. Наиболее ярко представлены геосинклинальные зоны по западной окраине Тихого океана, в Зондском архипелаге, в Карибском регионе и на юге Атлантического океана и в виде реликта в Средиземном море.

Переходные зоны характеризуются максимальным на Земле расчленением рельефа (до 15 км). Это результат интенсивных контрастных тектонических движений и сложных горообразовательных процессов, а также резкого изменения мощности и строения земной коры. Переходным поясам присуща высокая степень сейсмичности и вулканизм.

Главными элементами переходных геосинклинальных зон являются глубоководные желоба, островные дуги и котловины окраинных (или средиземных) морей.

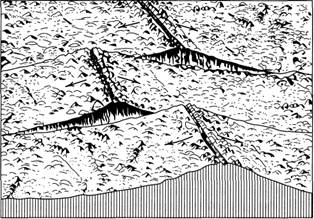

Глубоководные желоба — узкие прогибы дугообразной формы глубиной до 10—11 км. Поперечный профиль их У-образный, асимметричный со склонами крутизной от 5— 6° в верхней части до 25° в нижней и с узкой полоской плоского дна, причем склон, обращенный в сторону материка, круче океанического. Склоны желобов ступенчатые и разбиты подводными каньонами. Под днищами глубоководных желобов отмечается океаническая или субокеаническая земная кора. Глубоководные желоба — геоморфологически выраженные на дне океанов места погружения океанических литосферных плит под континентальные (Перуанский) или другие океанические плиты (Курильский, Марианский и др.), непосредственно в мантию. Эти так называемые зоны Заварицкого-Беньофа — полосы повышенной неустойчивости земного вещества, пронизывающие земную кору и верхнюю мантию, ориентированные под углом 60 — 70° относительно земной поверхности и наклоненные в сторону континентов. Именно к ним приурочены гипоцентры землетрясений, глубина которых увеличивается в сторону подводной окраины материков.

Островные дуги — это огромные хребты с крутыми склонами с внешней стороны, ограниченными глубоководными желобами, и более пологими — с внутренней, со стороны котловин окраинных морей. Глубинная структура островных дуг — вал из базальтовой коры, надстроенный складчатыми горами, на которые насажены вулканы. Под островными дугами, а местами и под котловинами морей располагаются линзообразные магматические очаги, имеющие десятки километров в поперечнике и до 15—20 км мощности. Эти внут-рикоровые и подкоровые очаги содержат магму кислого состава, которой питаются целые группы вулканов в течение очень длительного времени. Интрузивные породы таких очагов имеют гранитный состав. Принято считать, что в паре «глубоководный желоб — островная дуга» формируется континентальная земная кора.

Островные дуги разбиты поперечными глубинными разломами, с которыми совпадают проливы среди островов. Им присущи высокие значения теплового потока. К этим разломам приурочены основные сейсмичные зоны с крупными действующими вулканами. Островные дуги бывают двойными, например внутренняя и внешняя Курильские гряды, или образуют единый массив суши из слившихся дуг, например Японские острова.

Котловины окраинных и внутренних межматериковых морей — это плоские, волнистые, реже холмистые абиссальные равнины на глубинах 2—3,5 км. Они сложены с поверхности рыхлыми осадками мощностью до 3 — 5 км, поступающими в основном с суши. Характерная особенность строения земной коры в окраинных морях — отсутствие гранитного слоя, поэтому ее часто называют субокеанической. На фоне равнин отмечаются подводные плато, вулканические хребты и складчато-глыбовые горст-антиклинории. Котловины окраинных и внутренних (межматериковых) морей различаются по истории своего развития. Котловины окраинных морей, по мнению О. К. Леонтьева, образуются в результате отсечения краевой части ложа океана в виде сегмента глубоководными желобами. Дальнейшей изоляции их от ложа океана способствуют островные дуги. Котловины внутренних морей — это остатки когда-то крупных океанов, площадь которых постоянно сокращается в результате сближения ограничивающих их плит. При полном их сближении внутренние моря исчезают. Примером являются остатки океана Тетис: Средиземное, Черное, Каспийское моря, зажатые между Евроазиатской и Африкано-Аравийской плитами. На дне таких морей можно еще встретить реликтовые зоны субдукции, сохранившиеся от предшествовавшего этапа раздвижения ли-тосферных плит: короткие желоба и островные дуги.

В целом в котловинах того и другого типа создаются условия для накопления рыхлых осадков повышенной мощности и погребения исходного холмистого вулканического рельефа.

Ложе океановпредставлено двумя типами морфоструктур: абиссальными (греч. аЬуззоз — бездонный) равнинами (котловинами) и подводными горными сооружениями. Абиссальные равнины занимают основную площадь Мирового океана; в среднем они приурочены к глубинам более 6 км. В структурном отношении они соответствуют океаническим платформам (талассократонам). Им присущ типично океанический тип земной коры, состоящий из маломощного (1—2 км) рыхлого осадочного слоя, тонкого промежуточного слоя из базальтовых лав с прослоями уплотненных осадочных пород (так называемого второго слоя) и базальтового основания, который часто называют океаническим фундаментом.

|

| Слой рыхлых осадочных пород Промежуточный слой из переслаивающихся уплотненных осадочных пород и базальтовых лав Базальтовый слой |

| Рис. 141. Рельеф абиссальных холмов (план и профиль). Изобаты проведены через 30 м (по Моог, Неа1;п) |

Рельеф центральных частей абиссальных равнин и тех периферийных океанических котловин, которые отделены от материков глубоководными желобами, холмистый вследствие ограниченного поступления терригенного материала. Среди холмов преобладают вулканические поднятия изометричных очертаний высотой до 500 м и поперечником до 100 км, часто с уплощенной вершиной, которые называют гайотами (рис. 141). В основном это щитовые вулканы и лакколиты. Некоторые поднятия имеют грядообразную форму. Там, где холмы частично погребены под осадками зна-

|

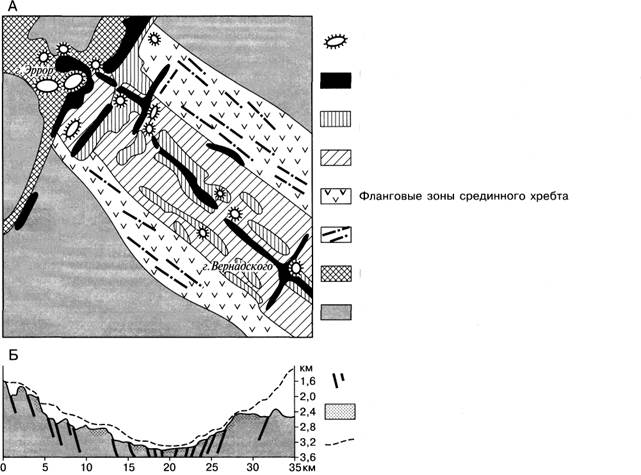

| Отдельные подводные горы Впадины, связанные с поперечными разломами, и рифтовые долины Отдельные хребты, связанные с поперечными разломами, и рифтовые хребты Осевая зона срединного хребта |

| Отдельные хребты фланговых зон Горный рельеф ложа океана Выровненное дно котловин ложа океана Разломы Покровы осадков Траектория подводного спускаемого аппарата, с которого производилось эхолотирование |

Рис. 142. Морфология срединно-океанического хребта: А — основные морфоструктурные элементы Индийско-Аравийского хребта между разломом Оуэна и горой Вернадского;

чительной мощности, преобладают волнистые равнины.

В районах, где ложе океана примыкает к подводным окраинам материков, холмы полностью скрыты под осадками — здесь образовались плоские равнины. Они весьма характерны для окрестностей Антарктиды, где велико поступление терригенного материала с айсбергами, и для Северного Ледовитого океана. Многие сводовые вулканические поднятия в теплых океанах увенчаны коралловыми постройками — атоллами.

Подводные горы в пределах ложа океана связаны в основном с разрывной тектоникой, а также с современным вулканизмом. Для ложа океанов характерны глубинные разломы. Они особенно многочисленны в Тихом океане, где им присуще субширотное простирание. Вдоль разломов вытянуты узкие ложбины — грабены и глыбовые хребты. К рельефу ложа океанов относятся также сводово-глыбовые и сводовые хребты, океанические плато и возвышенности. Все поднятия, особенно сводово-

Б — поперечный профиль рифтовой долины Эсканаба (по Ле Пишону и др.)

глыбовые, осложнены вулканическими горами, увенчанными действующими вулканами над горячими точками — «плюмами». Подавляющее большинство их подводные, но некоторые выступают над уровнем моря в виде островов, в особенности в Тихом океане. Таковы, например, Гавайские острова, среди которых находится самый высокий в мире вулкан — его относительная высота (от подошвы на дне океана до вершины) превышает 10 км.

Срединно-океанические хребтыобразуют единую планетарную систему во всех океанах общей длиной около 80 тыс. км. Все ее звенья были выявлены ко второй половине 60-х гг. XX в. Эта трансокеаническая горная система представляет собой сводовое вулканическое поднятие высотой до 6 км и шириной до 1500 км с кулисообразно расположенными рифтовыми долинами вдоль оси и обрамляющими их рифтовыми хребтами. Превышение гребней рифтовых хребтов над днищами рифтовых долин обычно составляет 2 — 3 км. У рифтовых долин крутые ступенча-

|

тые склоны и узкое плоское днище шириной несколько десятков километров (рис. 142). С обеих сторон от осевой рифтовой зоны протягиваются фланговые зоны, представляющие собой склоны сводового поднятия. Они тоже имеют горный рельеф, но менее контрастный, чем в осевой зоне. Фланговые зоны постепенно переходят в холмистый рельеф ложа океанов.

Срединно-океанические хребты пересечены параллельными друг другу поперечными трансформными разломами, продолжающимися в пределах ложа океанов (рис. 143). С ними связаны проявления современного вулканизма, например в районе Азорских островов. Отдельные сегменты трансокеанических срединных хребтов, отсекаемые этими поперечными разломами, сдвинуты относительно друг друга на десятки и даже сотни километров, что подтверждает горизонтальные движения плит.

Рифтовым зонам срединно-океанических хребтов свойственны большое значение теплового потока, высокая сейсмичность и обилие подводных вулканов вдоль гребней и склонов. Все это свидетельствует об интенсивном современном тектогенезе, в частности о спре-динге — раздвижении литосферных плит.

В геологическом строении осевых зон срединно-океанических хребтов участвуют ультраосновные породы, главным образом перидотиты, внедрившиеся в первичную океаническую кору в виде диапиров из верхней мантии. Такой тип земной коры называют рифтоген-ным (ультраокеаническим). Он характеризуется повышенной плотностью и отсутствием четко выраженной границы Мохо.

Рис. 143. Трансформные разломы, по которым произошел горизонтальный сдвиг отдельных участков срединно-океанического хребта (по О. К. Леонтьеву и Г. И. Рычагову)

Рифтогенное горообразование рассматривается как особый класс горообразовательных процессов, наряду с геосинклинальным горообразованием в переходных зонах и образованием глыбовых эпиплатформенных гор.

Таким образом, и на суше и в океане основными планетарными формами рельефа являются горы и равнины. Но на суше это главным образом тектонические складчатые, склад-чато-глыбовые и глыбовые горы, а на дне океанов — вулканические. В целом на суше за счет экзогенных процессов преобладают разрушение и снос, ведущие к выравниванию, а на дне океанов главный экзогенный процесс — накопление осадков и также выравнивание.

Источник