Влияние высоты на организм человека

Из курса физики хорошо известно, что с повышением высоты над уровнем моря атмосферное давление падает. Если до высоты 500 метров никаких значительных изменений этого показателя не наблюдается, то при достижении 5000 метров атмосферное давление уменьшается почти вдвое. С уменьшением атмосферного давления падает и парциальное давление кислорода в воздушной смеси, что моментально сказывается на работоспособности человеческого организма. Механизм этого воздействия объясняется тем, что насыщение крови кислородом и его доставка к тканям и органам осуществляется за счёт разности парциального давления в крови и альвеолах лёгких, а на высоте эта разница уменьшается.

| Барометрическое давление в мм | 760 | 720 | 480 | 432 | 385 | 335 | 288 | 240 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Высота, соответствующая давлению в мм | 0 | 500 | 3500 | 4500 | 5400 | 6500 | 7700 | 8900 |

| Давление кислорода в мм | 160 | 152 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

| Насыщенность крови кислородом в % | 100 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 82 |

До высоты в 3500 — 4000 метров организм сам компенсирует нехватку кислорода, поступающего в лёгкие, за счёт учащения дыхания и увеличения объёма вдыхаемого воздуха (глубина дыхания). Дальнейший набор высоты, для полной компенсации негативного воздействия, требует использования лекарственных средств и кислородного оборудования (кислородный баллон).

Кислород необходим всем органам и тканям человеческого тела при обмене веществ. Его расход прямо пропорционален активности организма. Нехватка кислорода в организме может привести к развитию горной болезни, которая в предельном случае — отёке мозга или лёгких — может привести к смерти. Горная болезнь проявляется в таких симптомах, как: головная боль, отдышка, учащённое дыхание, у некоторых болезненные ощущения в мышцах и суставах, снижается аппетит, беспокойный сон и т. д.

Переносимость высоты очень индивидуальный показатель, определяемый особенностями обменных процессов организма и тренированностью.

Большую роль в борьбе с негативным влиянием высоты играет акклиматизация, в процессе которой организм учится бороться с недостатком кислорода.

- Первой реакцией организма на понижение давления является учащение пульса, повышение кровяного давления и гипервентиляция лёгких, наступает расширение капилляров в тканях. В кровообращение включается резервная кровь из селезёнки и печени (7 — 14 дней).

- Вторая фаза акклиматизации заключается в повышение количества производимых костным мозгом эритроцитов практически вдвое (от 4,5 до 8,0 млн. эритроцитов в мм3 крови), что приводит к лучшей переносимости высоты.

Благотворное влияние на высоте оказывает употребление витаминов, особенно витамина С.

Интенсивность развития горной болезни в зависимости от высоты.[1]

| Высота, м | Признаки |

|---|---|

| 800—1000 | Высота переносится легко, однако у некоторых людей наблюдаются небольшие отклонения от нормы. |

| 1000—2500 | Физически нетренированные люди испытывают некоторую вялость, возникает легкое головокружение, учащается сердцебиение. Симптомов горной болезни нет. |

| 2500—3000 | Большинство здоровых неакклиматизированных людей ощущает действие высоты, однако ярко выраженных симптомов горной болезни у большинства здоровых людей нет, а у некоторых наблюдаются изменения в поведении: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, беспричинное веселье и смех. |

| 3000—5000 | Проявляется острая и тяжело протекающая (в отдельных случаях) горная болезнь. Резко нарушается ритм дыхания, жалобы на удушье. Нередко возникает тошнота и рвота, начинаются боли в области живота. Возбужденное состояние сменяется упадком настроения, развивается апатия, безразличие к окружающей среде, меланхоличность. Ярко выраженные признаки заболевания обычно проявляются не сразу, а в течение некоторого времени пребывания на этих высотах. |

| 5000—7000 | Ощущается общая слабость, тяжесть во всем теле, сильная усталость. Боль в висках. При резких движениях — головокружение. Губы синеют, повышается температура, часто из носа и легких выделяется кровь, а иногда начинается и желудочное кровотечение. Возникают галлюцинации. |

2. Рототаев П. С. Р79 Покоренные гиганты. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., “Мысль”, 1975. 283 с. с карт.; 16 л. ил.

Источник

Кислород высота над уровнем моря

По мере того как люди поднимаются все выше во время горных восхождении, в самолетах и космических кораблях, все более важным становится понимание влияния на человеческий организм высоты и сниженного давления газовой среды (так же, как и некоторых других факторов — ускорений, невесомости и др.).

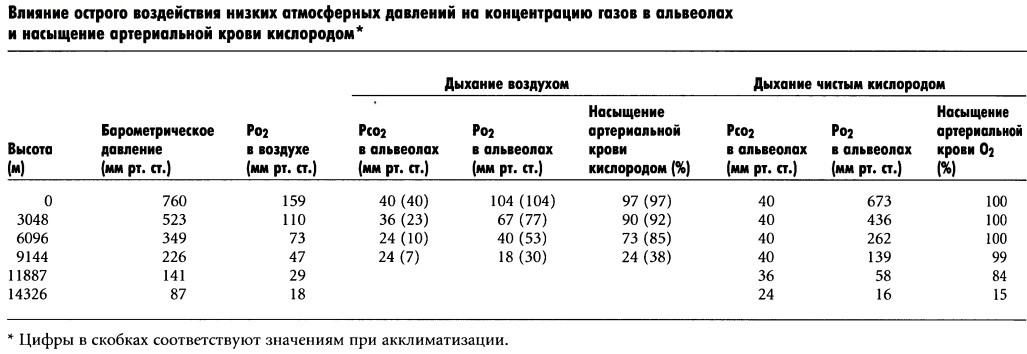

а) Физиологические эффекты сниженного парциального давления кислорода в газовой среде. Барометрическое давление на различных высотах. В таблице выше даны приблизительные значения барометрического давления и парциального давления кислорода на различных высотах. Видно, что на уровне моря барометрическое давление составляет 760 мм рт. ст., на высоте 3048 м — только 523, а на высоте 15240 м — 87 мм рт. ст. Это снижение барометрического давления является основной причиной всех проблем высотной физиологии, связанных с гипоксией, поскольку по мере его падения парциальное давление кислорода в атмосфере пропорцнональ но снижается, оставаясь все время немного ниже 21% общего барометрического давления. Так, на уровне моря Рог составляет 159 мм рт. ст., тогда как на высоте 15240 м — лишь 18 мм рт. ст.

б) Альвеолярное PO2 при подъеме на различные высоты. Двуокись углерода и водяной пар уменьшают напряжение кислорода в альвеолярном газе. Даже на больших высотах двуокись углерода непрерывно выделяется из крови в альвеолы. Кроме того, с дыхательных поверхностей выдыхаемый воздух испаряется вода. Эти два газа разбавляют кислород в альвеолах, уменьшая его концентрацию. Независимо от высоты при условии нормальной температуры тела давление водяных паров в альвеолах равно 47 мм рт. ст.

Альвеолярное давление углекислого газа (PCO2) во время пребывания на очень больших высотах снижается (по сравнению с 40 мм рт. ст. на уровне моря) до более низких значений. У акклиматизированного человека, вентиляция легких которого возрастает примерно в 5 раз, PCO2 в связи с усиленным дыханием снижается до значений, близких к 7 мм рт. ст.

Теперь рассмотрим, как парциальное давление этих двух газов влияет на альвеолярный кислород. Предположим, что барометрическое давление падает от 760 мм рт. ст. (нормального значения на уровне моря) до 253 мм рт. ст. (как на вершине Эвереста, высота которого — 8847,73 м). При этом 47 мм рт. ст. приходится на водяные пары, а на все другие газы остается всего 206 мм рт. ст. У акклиматизированного человека 7 мм рт. ст. из 206 мм рт. ст. приходится на долю CO2 и, следовательно, остается лишь 199 мм рт. ст.

Если бы организм не потреблял кислород, он составлял бы 1/5 из этих 199 мм рт. ст. и, таким образом, парциальное давление кислорода в альвеолах было бы 40 мм рт. ст. Однако некоторое количество этого кислорода постоянно поступает в кровь, оставляя в альвеолярном газе примерно 35 мм рт. ст. кислорода. На вершине Эвереста только самые устойчивые к гипоксии из акклиматизированных людей с трудом могут выжить при дыхании атмосферным воздухом. Но при дыхании чистым кислородом эффект совершенно иной, как мы увидим далее.

в) Альвеолярное PO2 на различных высотах. Пятая колонка таблицы выше показывает приблизительные значения PO2 в альвеолах на различных высотах при дыхании воздухом для неакклиматизированного и акклиматизированного человека. На уровне моря альвеолярное PO2 составляет 104 мм рт. ст., на высоте 6096 м у неакклиматизированного человека оно падает приблизительно до 40 мм рт. ст., а у акклиматизированного — лишь до 53 мм рт. ст. Такая разница объясняется тем, что у акклиматизированного человека альвеолярная вентиляция возрастает в гораздо большей степени, чем у неакклиматизированного, что мы обсудим далее.

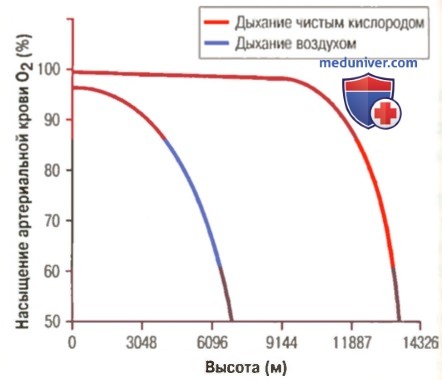

г) Насыщение гемоглобина кислородом на разных высотах. На рисунке выше показано насыщение артериальной крови кислородом на разных высотах при дыхании воздухом и чистым кислородом. До высоты 3048 м насыщение артериальной крови кислородом остается на уровне не менее 90% даже при дыхании воздухом. Выше 3048 м кислородное насыщение артериальной крови, как демонстрирует голубая кривая на рисунке, быстро падает до значений чуть ниже 70% на высоте 6096 м и до значительно меньших значений на еще больших высотах.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Источник

Какой процентный состав воздуха на больших высотах

Еще до недавнего времени считали, что в атмосфере, прилегающей к поверхности земли, преобладают более тяжелые газы, а вдали от нее — более легкие.

Многочисленные исследования, проведенные за последние годы, не подтвердили этого предположения. Не подтвердилось оно также и анализом проб воздуха, взятого на высоте 70 километров при помощи специальных ракет.

Результаты анализа этих проб и другие исследования показали, что состав воздуха в отдаленных от земли слоях атмосферы почти не меняется и процентное содержание кислорода в нем такое же, как и у поверхности земли.

Так как барометрическое давление воздуха по мере удаления от земли падает, то падает и давление каждой составной части воздуха в отдельности, то есть падает парциальное давление кислорода, азота и других газов, входящих в состав воздуха.

Парциальное давление кислорода на высоте 10 километров почти в 4 раза меньше, чем у поверхности земли, и составляет только 45 миллиметров ртутного столба вместо 150 на уровне моря.

Скорость проникновения кислорода к кровеносным сосудам путем диффузии определяется не процентным его содержанием в воздухе, а парциальным давлением. Вот почему, несмотря на то что содержание кислорода в воздухе на больших высотах составляет 21 процент, количество его по мере удаления от земли становится все меньше и меньше и дыхание у людей затрудняется. На высоте около 5 тысяч метров, где парциальное давление кислорода падает до 105 миллиметров ртутного столба, у человека уже появляются тяжесть в голове, сонливость, тошнота, а иногда и потеря сознания. Такое состояние характерно при кислородном голодании, которое вызывается пониженным содержанием кислорода в воздухе по сравнению с обычным его содержанием на уровне моря.

Снижение парциального давления кислорода до 50—70 миллиметров ртутного столба вызывает смерть.

При полете на большой высоте летчик надевает кислородную маску.

Вот почему без искусственного добавления кислорода к воздуху, который вдыхают летчики при высотных полетах, было бы невозможно достичь современного потолка полета.

На высоте 4,5—5 тысяч метров летчикам приходится пользоваться дыхательными масками, в которые из баллончика к вдыхаемому воздуху добавляется немного кислорода. По мере увеличения высоты полета количество кислорода, добавляемого в маску, увеличивается. Это обеспечивает нормальное дыхание экипажу самолета.

Водолазы при работе под водой также применяют кислород для дыхания. В атмосфере удушливых газов пожарники пользуются кислородными масками, в которые воздух из окружающей среды совершенно не попадает.

Главными потребителями кислорода в природе являются животный и растительный мир. Но растения и животные потребляют кислород только для дыхания, человек же использует его и для удовлетворения своих бытовых потребностей и в промышленности.

Источник: В. Медведовский. Кислород. Государственное Издательство Детской литературы Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград. Москва. 1953

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Эверест: покорить или умереть?

29 мая исполняется ровно 66 лет с момента первого восхождения на высочайшую гору мира – Эверест. После множества попыток разных экспедиций в 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей достигли мировой вершины – 8848 метров над уровнем моря.

На сегодняшний день Эверест покорили уже более девяти тысяч человек, при этом более 300 – погибли при восхождении. Будет ли человек разворачиваться за 150 метров до покорения вершины и спускаться вниз, если другому альпинисту стало плохо, и можно ли подняться на Эверест без кислорода – в нашем материале.

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

Покорить вершину или спасти чужую жизнь

Желающих покорить высочайшую вершину мира с каждым годом становится все больше. Их не пугает ни цена за восхождение, измеряемая в десятках тысяч долларов (только одно разрешение на подъем стоит $11 000, а еще услуги гида, шерпов, спецодежда и снаряжение), ни риск для здоровья и жизни. При этом многие идут совершенно неподготовленными: их манит романтика гор и слепое желание покорить вершину, а ведь это тяжелейшее испытание на выживание. За весенний сезон-2019 на Эвересте уже погибли 10 человек. По данным СМИ, всего в Гималаях весной этого года скончались 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.

Конечно, в экстремальном туризме сейчас много коммерции, это отмечают и альпинисты с многолетним опытом. Если раньше очередь на восхождение на Эверест приходилось ждать годами, то теперь получить разрешение на ближайший сезон не проблема. Только на эту весну Непал продал 381 лицензию на подъем. Из-за чего на подходах к вершине горы образовались многочасовые очереди из туристов, и это на высотах, критических для жизни. Бывают ситуации, когда заканчивается кислород или не хватает физических ресурсов организма для пребывания в таких условиях, и люди больше не могут идти, кто-то умирает. В случаях, когда одному из членов группы стало плохо, у остальных возникает вопрос: оставить его и продолжить путь для достижения цели, к которой они готовились всю жизнь, или развернуться и пойти на спуск, сохранив жизнь другого человека?

По словам альпиниста Николая Тотмянина, совершившего более 200 восхождений (из них пять подъемов на восьмитысячники и 53 подъема на семитысячники), в русских группах в горных экспедициях не принято оставлять человека, который не может идти дальше. Если кому-то стало плохо и есть большие риски для здоровья, то вся группа разворачивается и идет вниз. Такое не раз случалось в его практике: бывало, что приходилось разворачивать всю экспедицию за 150 метров до цели (кстати, сам Николай поднимался на вершину Эвереста два раза без кислородного баллона).

При этом Тотмянин отмечает, что на Эвересте бывает по-разному, так как там собраны коммерческие группы из разных стран: «У других, например у японцев, нет таких принципов. Там каждый за себя и осознает меру ответственности, что он может там остаться навсегда». Еще один важный момент: у непрофессиональных альпинистов отсутствует чувство опасности, они ее не видят. И, находясь в экстремальной ситуации, когда мало кислорода, у организма ограничивается любая деятельность, в том числе и умственная. «В такой ситуации люди принимают неадекватные решения, поэтому доверить человеку решение по поводу того, продолжать движение или нет, нельзя. Это должен делать руководитель группы или экспедиции», – резюмирует Тотмянин.

Кислородное голодание

Фото: AP/ТАСС/David Azia

Что же происходит с человеком на такой высоте? Представим, что сами решили покорить вершину. Из-за того, что мы привыкаем к высокому атмосферному давлению, живя в городе практически на плоскогорье (для Москвы это в среднем 156 метров над уровнем моря), попадая в горную местность наш организм испытывает стресс.

Все потому, что горный климат – это, прежде всего, пониженное атмосферное давление и более разреженный, чем на уровне моря, воздух. Вопреки распространенному мнению, количество кислорода в воздухе с высотой не меняется, снижается лишь его парциальное давление (напряжение).

То есть, когда мы вдыхаем разреженный воздух, кислород не усваивается так же хорошо, как на низких высотах. В результате количество кислорода, поступающего в организм, снижается – у человека возникает кислородное голодание.

Вот почему приезжая в горы, часто вместо радости от переполняющего легкие чистого воздуха, мы получаем головную боль, тошноту, одышку и сильную усталость даже во время небольшой прогулки.

И чем выше и быстрее мы поднимаемся, тем тяжелее могут быть последствия для здоровья. На серьезных высотах возникает риск развития высотной болезни.

Какие бывают высоты:

- до 1500 метров – низкие высоты (даже при напряженной работе нет физиологических изменений);

- 1500-2500 метров – промежуточные (заметны физиологические изменения, насыщение крови кислородом менее 90 процентов (норма), вероятность горной болезни невелика);

- 2500-3500 метров – большие высоты (горная болезнь развивается при быстром подъеме);

- 3500-5800 метров – очень большие высоты (часто развивается горная болезнь, насыщение крови кислородом менее 90 процентов, значительная гипоксемия (снижение концентрации кислорода в крови при нагрузке);

- свыше 5800 метров – экстремальные высоты (выраженная гипоксемия в покое, прогрессирующее ухудшение, несмотря на максимальную акклиматизацию, постоянное нахождение на таких высотах невозможно).

На Эверест без кислорода

Фото: depositphotos/ prudek

Самая высокая вершина мира – мечта многих альпинистов. Осознание непокоренной громады высотой 8848 метров будоражила умы с начала прошлого века. Однако впервые люди оказались на ее вершине лишь в середине ХХ века – 29 мая 1953 года гора, наконец, покорилась новозеландцу Эдмунду Хиллари и непальскому шерпе Тенцингу Норгею.

Летом 1980 года человек преодолел еще одну преграду – знаменитый итальянский альпинист Райнхольд Мэсснер поднялся на Эверест без вспомогательного кислорода в специальных баллонах, которым пользуются на восхождениях.

Многие профессиональные альпинисты, а также медики обращают внимание на разницу в ощущениях двух восходителей – Норгея и Мэсснера, когда они оказались на вершине.

По воспоминаниям Тенцинга Норгея «сияло солнце, а небо – за всю жизнь я не видел неба синее! Я глядел вниз и узнавал места, памятные по прошлым экспедициям… Со всех сторон вокруг нас были великие Гималаи… Никогда еще я не видел такого зрелища и никогда не увижу больше – дикое, прекрасное и ужасное».

А вот воспоминания Мэсснера о той же вершине. «Опускаюсь на снег, от усталости тяжелый, как камень… Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошен до предела… Еще полчаса – и мне конец… Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлен».

Чем же вызвана такая значительная разница в описании своего триумфального восхождения двух альпинистов? Ответ прост – Райнхольд Мэсснер, в отличие от Норгея и Хиллари не дышал кислородом.

Вдох на вершине Эвереста принесет мозгу в три раза меньше кислорода, чем на уровне моря. Именно поэтому большинство альпинистов предпочитают покорять вершины, используя кислородные баллоны.

Фото: Zuma/ТАСС/Velar Gran

На восьмитысячниках (вершинах выше 8000 метров) существует так называемая зона смерти – высота, на которой из-за холода и недостатка кислорода человек долго находиться не может.

Многие восходители отмечают, что делать самые простые вещи: завязать ботинки, вскипятить воду или одеться, – становится необычайно сложно.

Больше всего во время кислородного голодания страдает наш мозг. Он использует в 10 раз больше кислорода, чем все остальные части тела вместе взятые. Выше 7500 метров человек получает так мало кислорода, что может произойти нарушение кровотока мозга и его отек.

На высоте более 6000 метров мозг страдает настолько, что могут случиться временные приступы помешательства. Замедленная реакция может сменяться возбуждением и даже неадекватным поведением.

Several high altitude tourists, Sherpas ascending/descending at death zone of Mt #Everest on 22 May, 2019. https://t.co/LzeFw6AErk #Everest2019 pic.twitter.com/sNoXQsj00o

Например, опытнейший американский гид и альпинист Скотт Фишер, скорее всего, получив отек мозга, на высоте более 7000 метров просил вызвать ему вертолет для эвакуации. Хотя в нормальном состоянии любой, даже не очень опытный восходитель прекрасно знает, что вертолеты на такую высоту не летают. Этот случай произошел во время печально известного восхождения на Эверест в 1996 году, когда во время шторма на спуске погибли восемь альпинистов.

Трагедия на Эвересте 11 мая 1996 года

Эта трагедия получила широкую известность из-за большого количества погибших альпинистов. Жертвами восхождения 11 мая 1996 года стали 8 человек, в том числе двое гидов. В тот день на вершину одновременно поднимались несколько коммерческих экспедиций. Участники таких экспедиций платят деньги гидам, а те в свою очередь обеспечивают максимальную безопасность и бытовой комфорт своим клиентам на маршруте.

Большинство участников восхождения 1996 года не были профессиональными альпинистами и сильно зависели от вспомогательного кислорода в баллонах. По различным свидетельствам в тот день на штурм вершины одновременно вышли 34 человека, что значительно затянуло время подъема. В итоге последний альпинист поднялся на вершину после 16:00. Критическим временем подъема считается 13:00, после этого времени гиды обязаны повернуть клиентов назад, чтобы успеть спуститься пока светло. 20 лет назад ни один из двух гидов не дал вовремя такого распоряжения.

Из-за позднего подъема у многих участников не осталось кислорода на спуск, во время которого на гору обрушился сильнейший ураган. В итоге после полуночи многие альпинисты все еще оставались на склоне горы. Без кислорода и из-за плохой видимости они не могли найти дорогу до лагеря. Некоторых из них в одиночку спас профессиональный альпинист Анатолий Букреев. Восемь человек умерли на горе из-за переохлаждения и отсутствия кислорода.

О горном воздухе и акклиматизации

Фото: depositphotos/ blasbike

И все-таки наш организм может приспособиться к очень непростым условиям, в том числе и к высокогорью. Для того чтобы находиться на высоте больше 2500-3000 метров без серьезных последствий, обычному человеку требуется от одного до четырех дней акклиматизации.

Что касается высот больше 5000 метров, то нормально приспособиться к ним практически невозможно, поэтому находиться на них можно лишь ограниченное время. Организм на таких высотах не способен отдыхать и восстанавливаться.

Можно ли снизить риск для здоровья при нахождении на высоте и как это сделать? Как правило, все проблемы со здоровьем в горах начинаются из-за недостаточной или неправильной подготовки организма, а именно недостатка акклиматизации.

Многие медики и альпинисты считают, что лучше всего приспособиться к высоте можно, если набирать высоту постепенно – делать несколько подъемов, достигая все большей высоты, а затем спускаться и отдыхать как можно ниже.

Представим себе ситуацию: путешественник, решивший покорить Эльбрус – самую высокую вершину в Европе, начинает свое путешествие из Москвы со 156 метров над уровнем моря. И за четыре дня оказывается на 5642 метров.

И хотя адаптация к высоте заложена в нас генетически, такому нерадивому альпинисту грозит несколько дней учащенного сердцебиения, бессонницы и головных болей. А вот у альпиниста, который заложит на восхождение хотя бы неделю, эти проблемы сведутся к минимуму.

В то время как у жителя горных районов Кабардино-Балкарии их не будет вообще. В крови горцев от рождения больше эритроцитов (красных кровяных телец), а емкость легких в среднем на два литра больше.

Как обезопасить себя в горах при катании или походе

- Постепенно набирать высоту и избегать резкого перепада высот;

- При плохом самочувствии сокращать время катания или ходьбы, делать больше остановок для отдыха, пить теплый чай;

- Из-за высокого ультрафиолетового излучения можно получить ожог сетчатки. Чтобы этого избежать в горах нужно использовать солнцезащитные очки и головной убор;

- Бороться с кислородным голоданием помогают бананы, шоколад, мюсли, крупы и орехи;

- Спиртные напитки на высоте употреблять не стоит – они усиливают обезвоживание организма и усугубляют недостаток кислорода.

Еще один интересный и, на первый взгляд, очевидный факт – в горах человек двигается значительно медленнее, чем на равнине. В обычной жизни мы ходим со скоростью примерно 5 километров в час. Это значит, что расстояние в километр преодолевается нами за 12 минут.

Чтобы подняться на вершину Эльбруса (5642 метров), начав свой путь с высоты 3800 метров, здоровому акклиматизированному человеку в среднем потребуется около 12 часов. То есть скорость упадет до 130 метров в час по сравнению с обычной.

Сравнив эти цифры, нетрудно понять насколько серьезно высота влияет на наш организм.

Десятый за весну турист погиб на Эвересте

Почему чем выше, тем холоднее

Даже те, кто ни разу не был в горах, знают еще одну особенность горного воздуха – чем выше, тем холоднее. Почему же так происходит, ведь ближе к солнцу воздух, наоборот, должен сильнее прогреваться.

Все дело в том, что тепло мы чувствуем не от воздуха, он нагревается очень плохо, а от поверхности земли. То есть луч солнца идет сверху, сквозь воздух и не нагревает его.

А земля или вода принимают этот луч, достаточно быстро нагреваются и отдают тепло вверх, воздуху. Поэтому чем выше от равнины мы находимся, тем меньше тепла от земли получаем.

Источник