Колебания уровня воды в озерах

Различают вековые, многолетние, сезонные и кратковременные изменения уровня озер.

Вековые и многолетние колебания уровня имеют вид циклов с периодами (фазами) его повышения и понижения и связаны с изменением климата. Продолжительность вековых циклов более 100 лет, многолетних – десятки лет.

В последние десятилетия важнейшим фактором многолетнего изменения уровня озер стала хозяйственная деятельность.

Сезонные колебания уровня озер в основном повторяют водный режим, впадающих в них рек, но с некоторым запаздыванием наступления отдельных фаз водного режима. Размах сезонных колебаний увеличивается с возрастанием удельного водосбора φ, но в целом он меньше, чем на реках.

Кратковременные колебания уровня озер связаны со сгонно-нагонными явлениями, изменением атмосферного давления, сейшами.

Сгонно-нагонные явлениявыражаются в том, что под воздействием ветра уровень воды у наветренного берега повышается (нагон), а у подветренного берега понижается (сгон). Чем больше скорость и продолжительность ветра, длина разгона (расстояние в пределах акватории по линии, совпадающей с направлением ветра) и чем меньше глубина озера, тем больше разница уровней у обоих берегов. На крупных озерах высота нагона достигает десятков сантиметров (иногда >1м); снижение уровня на противоположном берегу обычно меньше.

Различие в величине атмосферного давления в разных частях озера также вызывает перекос его поверхности. Изменение давления на 1мбар приводит к обратному по знаку изменению уровня воды приблизительно на 1см.

После прекращения действия ветра или выравнивания атмосферного давления на акватории озера поверхность воды стремится занять горизонтальное положение. Происходят разнонаправленные изменения уровня воды на разных частях озера. Они имеют вид постепенно затухающих колебательных движений. Это явление — сейша.

Наибольшее отклонение уровня от среднего положения — амплитуда сейши –наблюдается обычно у берегов. Такие места называются пучностями. В центральной части озера находятся точки, где уровень не меняется; это — узлы сейши. Иногда наблюдаются двухузловые и трехузловые сейши. Амплитуда сейши достигает 1м.

Период сейши — время между смежными максимумами или минимумами уровня.

Ветровое волнение в озерах, течения, перемешивание вод.

Ветровое волнение – колебательное движение воды под действием ветра поступательного движения массы воды, в отличие от такового при сгонно-нагонных явлениях, не происходит. Волнение на озерах развивается и затухает быстрее, чем на больших морских акваториях, крутизна волн больше, волны, как правило, трехмерные. Высота и длина волн увеличивается с возрастанием скорости ветра и длины разгона. На крупных озерах высота волн может достигать 3-4 м (озера Мичиган, Ладожское).

Виды течений в озерах:

Ветровые течения,вызываемые длительными ветрами одного направления; они являются причиной сгонно-нагонных явлений.

Компенсационные течения, возникающие в нижних слоях воды при переносе поверхности озера вследствие сгонно-нагонных явлений или неравномерного распределения атмосферного давления по акватории. Течение направленно от участка с повышенным уровнем в сторону пониженного.

Стоковые течения возникают под влиянием впадающих в озеро рек. Особенно они заметны на озерах, характеризуемых большим коэффициентом проточности.

Плотностные течения образуются в результате неравномерного распределения по акватории плотности воды, зависящей от температуры воды и минерализации. Направление течений от мест с меньшей плотностью к местам с большей плотностью.

Ветровые и компенсационные течения обычно наименее устойчивы. Плотностные течения, связанные с температурой воды, часто имеют сезонный характер. Наиболее устойчивы стоковые течения.

Различают конвективное и динамическое вертикальное перемешивание воды в озерах.

Конвективное перемешивание происходит в том случае, когда под влиянием температуры или других причин слой воды с большей плотностью оказывается выше слоев с меньшей плотностью.

Динамическое перемешивание возникает под воздействием ветровых волн, сейш, течений. Влияние ветровых волн распространяется на поверхностный слой по глубине в несколько раз превышающей высоту волн.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ» в других словарях:

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ — 1. Колебания ур. м. в виде приливов и отливов. 2. Сезонные понижения и повышения ур. м., а также годовые, многолетние и вековые, обусловливаемые климатическими причинами. Амплитуда сезонных колебаний не превышает 28 см. Во внутренних морях она… … Геологическая энциклопедия

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ ЭВСТАТИЧЕСКИЕ — изменение ур. м. в Мировом океане, происходящее в результате развития или таяния ледяных покровов, вытеснения вод накопляющимися осадками или по другим нетектоническим причинам. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н.… … Геологическая энциклопедия

вековые колебания уровня моря — Медленные изменения уровня моря, происходящие в течение длительного времени под влиянием колебательных движений земной коры и изменения количества воды в Мировом океане … Словарь по географии

стерические колебания уровня моря — Изменения уровня моря, обусловленные изменением плотности морской воды … Словарь по географии

эвстатические колебания уровня моря — медленные (вековые) изменения уровня Мирового океана и связанных с ним морей, вызываемые изменением количества воды в океане вследствие образования или таяния ледниковых масс, а также меняющегося объёма океанических впадин. Прослеживаются… … Географическая энциклопедия

колебания эвстатические — Колебания уровня Мирового океана, связанные с таянием или развитием ледников на Земле в результате колебания климата. [Словарь геологических терминов и понятий. Томский Государственный Университет] Тематики геология, геофизика Обобщающие термины… … Справочник технического переводчика

Колебания, вековые, земной коры — Одним из основных явлений в жизни земной коры представляются те изменения ее конфигурации и ее облика, которые обусловлены перемещениями границ суши и моря. Материки и моря не отличаются, как можно было бы думать, постоянством формы и размеров.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Колебания вековые земной коры — Одним из основных явлений в жизни земной коры представляются те изменения ее конфигурации и ее облика, которые обусловлены перемещениями границ суши и моря. Материки и моря не отличаются, как можно было бы думать, постоянством формы и размеров.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

УРОВЕНЬ МОРЯ — положение невзволнованной поверхности Мирового океана, стремящейся быть перпендикулярной к направлению равнодействующей всех сил (в основном сил тяжести), приложенных к массе воды. Уровень моря подвержен колебаниям относительно условного начала… … Морской энциклопедический справочник

Эвстатические колебания — уровня моря (от греч. éu хорошо, полностью и stásis стояние на месте, покой, положение), повсеместно прослеживаемые медленные изменения уровня Мирового океана и связанных с ним морей. Эвстатические движения (эвстазия) первоначально… … Большая советская энциклопедия

Источник

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ОЗЕРАХ

Колебания уровня воды — это главнейшая характеристика режима озера. Напомним, что применительно к озерам их водным режимом считаются закономерные изменения уровня воды, площади, объема вод, а также характеристик течений и волнения. Водный режим озера вместе с изменениями ледотермических, гидрохимических, гидробиологических и других характеристик озера формирует совокупность закономерных изменений всех компонентов озера, называемую гидрологическим режимом.

Колебания уровня воды в озерах во многом определяют и возможности хозяйственного использования водоемов, так как от высоты стояния уровня зависит эффективность работы водного транспорта, надежность водозабора на орошение, промышленное и коммунальное водоснабжение и т.д.

Колебания уровня воды в озерах по причинам, вызывающим их, могут быть подразделены на две группы: 1) колебания уровня, связанные с изменением объема (массы) воды в озере и определяемые, таким образом, в основном изменениями составляющих водного баланса водоема (такие колебания уровня иногда называют объемными или водно-балансовыми)и 2) колебания уровня, не связанные с изменениями объема вод в озере, а определяющиеся перераспределением неизменного объема по пространству озера (такие колебания уровня часто называют деформационными).

Колебания уровня первой группы связаны прежде всего с климатическими причинами и, в частности, с обусловленными климатом изменениями приходных составляющих водного баланса (притока речных вод, осадков на поверхность озера). Поскольку речной сток и увлажнение территории в целом подвержены климатически обусловленным вековым, многолетним и сезонным колебаниям, аналогичные колебания имеет и уровень воды в озерах. В последние 40—50 лет в связи с антропогенными изменениями стока рек в объемных колебаниях уровня озер заметное влияние приобрел и антропогенный фактор.

Колебания уровня второй группы связаны, прежде всего, с так называемыми сгонно-нагонными денивеляциями уровня, обусловленными ветром. Такие колебания имеют кратковременный характер.

Вековые и многолетние колебания уровня озер.Колебания уровня озер вековые и многолетние — наиболее яркое проявление гидрологического режима водоемов; они же оказывают и наиболее сильное (нередко неблагоприятное) воздействие на хозяйственное использование озер и сопредельных территорий. Как уже отмечалось, основная причина таких колебаний — климатическая, поэтому изучение вековых и многолетних колебаний уровня озер может служить и косвенным доказательством существования климатических изменений увлажненности территорий.

Так, А.В. Шнитникову в результате исследования режима озер юго-восточной части Европейской территории России и Западной Сибири удалось установить вековые колебания увлажненности на огромных пространствах Евразии. А.В. Шнитников обнаружил циклические колебания уровня озер и увлажненности с периодом около 1850 лет.

Общеизвестны вековые и многолетние колебания уровня Каспийского и Аральского морей, обусловленные как климатическими, так и антропогенными факторами (см. разд. 7.10), и других бессточных озер.

Обращает на себя внимание факт снижения уровня многих бессточных озер в последние 100—200 лет, что, по-видимому, связано с общим уменьшением увлажненности материков.

Сугубо антропогенным было снижение уровня оз. Севан: уровень был понижен на 18 м для увеличения гидроэнергетического потенциала р. Раздан, вытекающей из озера, а также для сокращения площади мелководной части озера с целью уменьшения потери воды на испарение.

Вековые и многолетние колебания уровня наиболее заметны у бессточных озер, находящихся в аридных районах (Каспийское и Аральское моря, оз. Балхаш и др.). Объясняется это тем, что при изменении степени увлажненности больших территорий приток речных вод к озеру и потери с его поверхности на испарение изменяются почти в противофазе: в засушливые периоды в озеро поступает мало стока, а потери на испарение наибольшие, во влажные периоды поступление стока и осадков на поверхность озера увеличивается, а потери на испарение несколько уменьшаются.

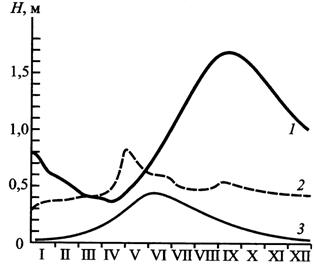

Сезонные колебания уровня озер.Эти колебания уровня также в основном связаны с изменениями составляющих водного баланса озер. Повышение уровня озер происходит в периоды повышенного притока вод в озера, определяемые типом внутригодового режима речного стока. Так, в озерах Онежском, Плещееве, Кубенском, Лача, Воже подъем уровня отмечается весной в период снегового половодья на реках; озера, питающиеся водами с ледников и высокогорных снегов (Телецкое, Иссык-Куль), имеют максимум уровня во вторую половину лета (рис. 7.5).

Величина сезонных колебаний уровня озер зависит от площади поверхности озера и удельного водосбора ср: с уменьшением площади озера и возрастанием ф она увеличивается.

Кратковременные колебания уровня озер.Колебания уровня этого вида могут быть обусловлены сгонно-нагонными явлениями, сейшами, колебаниями атмосферного давления.

Воздействие ветра вызывает повышение уровня воды у наветренного (нагон) и понижение уровня воды у подветренного (сгон) берега. При длительном устойчивом действии ветра возникает перекос водной поверхности с уклоном в сторону, противоположную направлению ветра. Величина уклона зависит от скорости ветра W и длины озера в направлении действия ветра L ’ 03.

Рис. 7.5. Типичные графики сезонных колебаний уровня озер Телецкого (1), Плещеева (2), Ладожского (3)(I—XII — месяцы)

При этом принято, что направление ветра и нагонного подъема уровня совпадают. Чем больше скорость ветра W, больше длина разгона L’Q3и меньше глубина h, тем больше величина нагона.

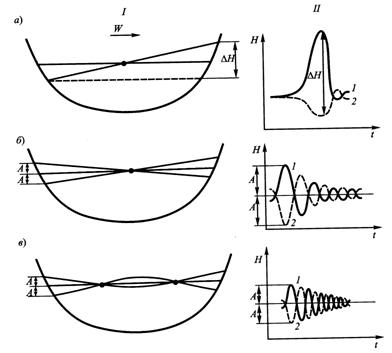

Величина перекоса уровня в озере при нагоне складывается (рис. 7.6, а; 7.7) из двух частей: нагонного повышения уровня у наветренного берега и обычно меньшего по величине сгонного понижения уровня у подветренного берега.

Рис. 7.6. Схема денивеляции уровня озера при сгонно-нагонных явлениях (а), одноузловой (б) и двухузловой (в) сейшах: I—поперечный разрез, II—колебания уровня у противоположных берегов (1, 2) озера

Неравномерное распределение атмосферного давления также создает перекосы уровня воды. При этом уровень воды ведет себя как «обратный барометр»: повышается при понижении и понижается при повышении атмосферного давления в соответствии с уравнением ∆Н= -∆p/rg, где ∆p — величина изменения атмосферного давления. Так, изменение атмосферного давления на 1 гПа должно привести к обратному по знаку изменению уровня воды в этом месте приблизительно на 1 см. После прекращения действия ветра или выравнивания градиентов атмосферного давления масса воды в озере, стремясь возвратиться в состояние равновесия, начинает испытывать постепенно затухающие колебательные движения — сейши. Пункты, где колебания уровня максимальны, называются пучностями, где уровень неизменен — узлами. Различают одно- и многоузловые (двухузловые, трехузловые и т. д.) сейши (рис. 7.6, б, в).

t = 2Lоз/(п

где Lоз — длина озера; п — число узлов сейши; h — глубина озера. Из формулы (7.17) следует, что у одноузловых сейш период колебаний наибольший и что период колебаний возрастает с увеличением длины озера и уменьшением его глубины. Длина одноузловой сейши равна удвоенной длине озера. Расчеты и наблюдения дают следующие характеристики сейш в некоторых озерах. На Байкале отмечены сейши с периодом от 44 мин до 4—5 ч. Амплитуда этих сейш 6—7 см. Для Женевского озера характерны величины t = 73 мин, А — до 1 м. По данным А.С. Блатова, Д.Л. Ведева и А.Н. Косарева, периоды сейшевых колебаний уровня в Каспийском море составляют 4,1—4,5; 5,3—5,7; 8,3—8,7 ч (ветровое воздействие), 12,1 ч (влияние приливов), 24 ч (следствие бризовой циркуляции). Амплитуды этих колебаний не превышают 10—15 см.

Основные физические закономерности течений и перемешивания вод в водных объектах, в том числе и в водоемах, были рассмотрены в гл. 2. Наибольшее развитие теория этих процессов в водоемах, а также волнения получила для морей и океанов, они будут подробно описаны в гл. 10. В настоящей главе рассмотрим лишь основные особенности течений, волнения и перемешивания вод в озерах.

Течения в озерах.Основными причинами течений в озерах являются ветер, сток рек, впадающих в озеро, неравномерное распределение температуры и минерализации воды, а также атмосферного давления.

Ветер вызывает ветровые течения (рис. 7.8). Установившееся ветровое течение называют дрейфовым течением.

Рис. 7.8. Схема возникновения ветрового (1) и компенсационного (2) течений в озере и вертикальное распределение скорости течения (3)

К крупным озерам применим ряд положений теории морских ветровых течений. В отличие от морей в озерах, особенно небольших, заметного поворота поверхностных течений под действием силы Кориолиса обычно не происходит, и в большинстве случаев направление поверхностного течения совпадает с направлением ветра. Между скоростью ветра W (м/с) и скоростью ветрового течения в поверхностном слое v (м/с) может быть найдена зависимость вида v=KW, где ветровой коэффициент К для озер обычно составляет 0,01—0,02. Ветровые течения в озерах достигают 0,5 м/с.

Ветер вызывает также сгонно-нагонные денивеляции уровня: возникающие перекосы уровня создают так называемые компенсационные течения, развивающиеся ниже слоя воды, охваченного ветровым течением, и противоположно ему направленные (см. рис. 7.8).

После прекращения ветра на многих озерах возникают сейши (см. разд. 7.5), сопровождающиеся сейшевыми течениями. Скорости таких течений обычно невелики, но в узких заливах и проливах могут достигать 1 м/с и более.

Ветер создает также волновые течения, совпадающие с направлением распространения волн.

Втекающие в озера реки создают местные перекосы уровня воды, приводящие к возникновению гравитационных (стоковых) течений, иногда распространяющихся на все озеро, особенно если оно невелико по размеру и проточное. Скорости стоковых течений зависят от скоростей течения во впадающей в озеро реке и могут достигать в непосредственной близости от устья реки 1—2 м/с. Своеобразные стоковые течения возникают и вблизи истока вытекающей из озера реки.

Неравномерное распределение по пространству озера температуры, а иногда и минерализации воды создает горизонтальные градиенты плотности и перекосы уровня, вызывающие плотностные течения. В период нагревания озера температура воды вблизи берегов выше, чем в середине озера. Такое распределение температуры воды приводит к тепловому расширению воды и подъему уровня в прибрежной зоне и создает плотностную горизонтальную циркуляцию, направленную в больших глубоких озерах в Северном полушарии под влиянием силы Кориолиса против часовой стрелки. В период охлаждения, когда у берегов температура воды ниже, чем в середине озера, возникает перекос уровня в сторону берега, что создает плотностную горизонтальную циркуляцию, направленную по часовой стрелке. Скорости плотностных течений достигают в Ладожском озере 0,35, на Байкале 0,5 м/с. Изменения уровня, обусловленные изменениями атмосферного давления, вызывают бароградиентные течения, сходные с компенсационными течениями, связанными с ветровыми изменениями уровня (см. рис. 7.8).

Волнение на озерах.Волнение на озерах, особенно небольших, имеет ряд особенностей, связанных с ограниченностью размеров водоема и, как правило, небольшими глубинами.

Волнение на озерах в связи с их небольшими размерами развивается быстрее, чем на больших морских акваториях. Так же быстро волнение на озерах и затухает после ослабления и прекращения действия ветра. Волны зыби, перемещающиеся в водоемах после прекращения действия ветра, на небольших озерах наблюдаются редко.

Волнение на озерах обычно менее упорядоченное, чем на морях. Волны, как правило, трехмерные (хорошо выраженный фронт волны отсутствует), более крутые, чем на морях. Крутизна волны — это отношение высоты волны hв к ее длине l.

На крупных озерах максимальная высота волн может достигать 3—4, иногда 5—6 м (оз. Мичиган, оз. Ладожское). На Каспийском море максимальная высота волн еще больше. На малых озерах высота волн обычно не превышает 0,5 м. Крутизна волн на озерах в среднем около 0,1.

Параметры волн на озерах (высота hв и длина l) зависят от скорости ветра W и длины разгона волн D и, согласно формулам В.Г. Андреянова, равны:

где hви l выражены в м, W — в м/с, D — в км. Скорость распространения волны с на мелководье может быть приближенно определена по формуле Лагранжа — Эри:

где h — глубина места. Тогда период волны легко рассчитать по соотношению х = l/с.

Для определения параметров волн на озерах разработаны специальные номограммы, позволяющие рассчитывать hв, l и t по данным о скорости ветра W и времени его действия t, длине разгона D и глубине h.

Перемешивание воды в озерах.Физическими причинами вертикального перемешивания вод в озерах являются различия в плотности воды, вызывающие конвективное перемешивание, и действие ветра (волнение, ветровые течения), приводящие к динамическому перемешиванию.

Конвективное перемешивание наблюдается в озерах с пресной или солоноватой водой при нарушении плотностной устойчивости вод, вызванной, например, весенним нагреванием или осенним охлаждением поверхностного слоя воды до температуры наибольшей плотности (см. разд. 7.7.3). Вертикальная плотностная стратификация в озерах препятствует динамическому перемешиванию.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник