Контакт океана с атмосферой

Водная и воздушная оболочки Земли соприкасаются друг с другом на пространстве, равном площади поверхности Мирового океана. Обе среды постоянно находятся в непосредственном контакте и на поверхности раздела вода-воздух непрерывно обмениваются энергией и веществом. Связь между океаном и атмосферой настолько тесна, что изменения в одной из сред не могут быть поняты и объяснены без учета влияния другой среды и наоборот. Поэтому в настоящее время все в большей степени становятся необходимыми строгие количественные критерии изменчивости состояния атмосферы и океана. С этих позиций атмосфера и океан рассматриваются как единая термодинамическая система.

Взаимодействие атмосферы и океана (ВАО) есть совокупность разномасштабных, взаимовлияющих механизмов обмена теплом, влагой, импульсом, солями и газами, обеспечивающая в многолетнем плане динамически равновесное состояние климатической системы Земли. Соприкасающиеся газовая и жидкая среды отличаются по многим параметрам, таким как плотность, степень подвижности, химический состав, теплофизические свойства, которыми определяются значительные градиенты многих характеристик на поверхности контакта, вызывающие соответствующие потоки разных субстанций. Например, плотность воды почти на три порядка превышает плотность воздуха, соответственно скорости ветров как минимум на два порядка выше скоростей морских течений. Средняя по массе температура Мирового океана, равная 3,7 о С, на 22,3 о С выше, чем средняя по массе температура атмосферы. ВАО в значительной степени определяется состоянием поверхности океана. Средняя температура воды на поверхности океана (17,82 о С) на 3,6 о С выше, чем средняя температура воздуха у поверхности Земли, следовательно, поток тепла преимущественно направлен от поверхности океана вверх.

Безоблачная атмосфера практически прозрачна для большей части солнечной коротковолновой радиации. Океан, напротив, в основном поглощает коротковолновую энергию и при этом нагревается, а отдает тепло в длинноволновом инфракрасном диапазоне, нагревая таким образом атмосферу. Иными словами, атмосфера нагревается снизу, океан – сверху. В результате океан оказывается стратифицирован преимущественно устойчиво, а в нижней атмосфере очень часто наблюдается неустойчивая стратификация.

Поступление тепла на земную поверхность изначально задано равномерным достаточно стабильной светимостью Солнца, но из-за сферичности Земли, ее осевого и орбитального вращения, а также наклона оси вращения к плоскости эклиптики оказывается весьма изменчивым по времени и пространству, в результате чего в атмосфере и верхнем деятельном слое океана постоянно наблюдаются значительные горизонтальные градиенты температуры. Последние в свою очередь вызывают соответствующие перестройки в поле плотности, что приводит к перемещению воздушных масс, возникновению ветра, волнения, морских течений, то есть прежде всего – динамическому взаимодействию воздушной и водной оболочек Земли. Одновременно происходит испарение воды – наиболее энергоемкий в климатической системе процесс фазового перехода жидкости в пар. Так дается начало созданию механизмов перераспределения тепла и влаги, которые имеют наиболее высокий энергетический уровень. За ними следуют менее энергоемкие, но весьма важные процессы обмена солями и газами.

Практически все движения воды в океане (за исключением имеющих приливную природу) есть прямой или опосредованный результат атмосферных воздействий. Таковы широко распространенные в океане ветровые волны, дрейфовые течения, океанские вихри, а также упомянутые сейши, ветровые и волновые нагоны – то есть явления, возникающие в результате воздействия атмосферы на водную поверхность.

Принципиальная разница взаимовлияния жидкой и газовой земных сфер заключается еще и в том, что атмосфера оказывает на океан преимущественно динамическое воздействие, а океан на атмосферу – тепловое.

Процессы взаимодействия океана и атмосферы, приводящие к взаимному приспособлению геофизических полей, являются одними из наиболее сложных в климатической системе Земли. Большинство этих процессов происходят одновременно, на разных уровнях и разных пространственно–временных масштабах.

Источник

КОНТАКТ ОКЕАНА С АТМОСФЕРОЙ

Эта граничная поверхность может рассматриваться широко, тогда к ней относится вся фотическая зона, или узко — тогда это поверхностная пленка и первые сантиметры воды.

Начнем с первого миллиметра океана. По мнению известного океанолога Ф. Макинтайра (1981), едва заметные превращения, происходящие в тонком пленочном слое жидкости, покрывающем 70 % земной поверхности, играют решающую роль в благополучном развитии жизни на Земле. Макинтайр нарисовал разрез океана, применяя логарифмическую шкалу глубин. В этом случае верхний миллиметр океана занимает почти половину рисунка, остальная половина охватывает глубину до 10 км. Этот способ весьма нагляден для понимания того, что события, происходящие в верхнем миллиметре океана, не менее важны, чем функционирование его нижней «половины».

Ю. П. Зайцев (1974) выделил особую зону жизни в океане, назвав ее гипонейсталъ — поверхность раздела океан — атмосфера. Эта зона исключительно богата так называемым неживым органическим веществом. Его роль для всех обитателей океана исключительно велика — это готовая пища, источник биостимуляторов или ингибиторов. Гипонейсталь хорошо освещается солнцем, в том числе биологически активными инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами; она насыщена кислородом. Особое стимулирующее влияние на рост и развитие живых организмов оказывает взбиваемая ветром на поверхности моря пена.

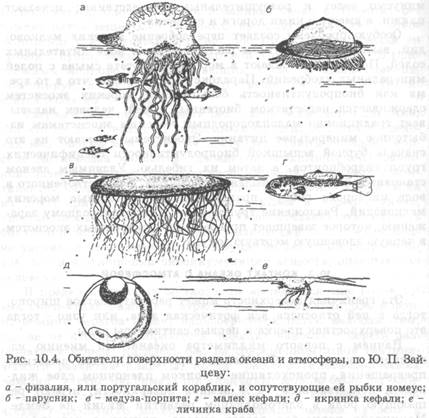

В верхних 5 см морской воды наблюдается скопление своеобразных форм жизни; свыше 90 % беспозвоночных и рыб, обитающих в пределах мелководий и в открытой части океана, используют поверхностную пленку как своеобразный инкубатор для откладывания икры и выращивания молоди (рис. 10.4).

Одни из главных загрязнителей поверхности океана — нефть и нефтепродукты. Экологической катастрофой грозят аварии супертанкеров, перевозящих по несколько сот тысяч тонн нефти. Но основная масса нефтепродуктов сносится в океан с суши. Около 60 % загрязнений дает автотранспорт. Это мытье в ручьях, реках, озерах автомашин, слив бензина и масла. Капля бензина создает на поверхности воды круг пленки диаметром 30 см. Мальку рыбы, едва появившемуся из икринки, чтобы заполнить плавательный пузырь, необходимо сделать глоток воздуха. Малек поднимается к поверхности, но там нефтяная пленка. Малек делает глоток — и погибает.

Нефтяные пленки, образуемые на поверхности моря разного рода нефтепродуктами, — настоящее бедствие для обитателей гипонейстали. Они препятствуют газообмену между океаном и атмосферой, что ведет к дефициту кислорода в воде, экранируют солнечные лучи, практически лишая организмы биологически активных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Многие углеводородные соединения являются сильнодействующими ядами, к которым особенно чувствительны икра и молодь организмов, составляющих основу жизни в гипонейстали.

В. И. Вернадский (1960), говоря о поверхностной пленке жизни, имел в виду более мощный, освещаемый Солнцем (фотический) слой океана глубиной около 100 м. С ним связана жизнедеятельность фитопланктона — основы трофической цепочки.

А. П. Лисицын (1986) коренным образом пересмотрел роль живого вещества в осадочном процессе. Если прежде основная роль отводилась обломкам горных пород, выносимым в океан материковым стоком, то теперь установлено, что морские мелководья захватывают практически весь твердый сток с суши. Ведущую роль в питании дна открытого океана осадочным материалом А. П. Лисицын отводит верхнему слою, где благодаря жизнедеятельности организмов, главным образом диатомовых водорослей, ежегодно возникает огромное количество взвеси, во много раз превосходящее поступление осадков с континентов. Вместе с осадками из зоны планктона уносятся на дно загрязняющие вещества. Это очищает поверхность океана, но загрязняет его дно.

Следует выделить особую роль биофильтра, которую выполняет зоопланктон. Для удовлетворения суточного рациона организмы зоопланктона отфильтровывают около 100 км 3 воды в сутки. Вся зона планктона в океане отфильтровывается всего за 20 суток. Образуемые фильтраторами пищевые комочки — пел-леты — оседают на дно. Понятно, что нарушение экологического равновесия в фотической зоне, даже частичная гибель зоопланктона, может привести к сбоям в механизме самоочищения вод океана, а это еще больше усугубит кризисные явления.

В последние годы признано большое значение атмосферных переносов в загрязнении Мирового океана. Так, вещества континентального происхождения попадают в океан в результате переноса ветром пыли. По экспериментальным данным среднегодовой поток пыли на поверхность Тихого океана в его экваториальной части, например, составляет 15-30 мкг/м 2 , что соизмеримо со среднегодовой скоростью осаждения взвешенных веществ в морской воде (50 мкг/см 2 ). Это подтверждает положение о том, что атмосферные потоки играют большую роль в процессах морской седиментации и формирования донных отложений в открытой части Мирового океана.

Из атмосферы на поверхность океана оседают органические вещества, которые необходимы для развития бактерионейсто-на — «живого фильтра». Общий поток важнейшего биогенного элемента — фосфора в океан достигает 1,4 10 5 т/год.

Свинец, ртуть и другие тяжелые металлы, а также используемые в сельском хозяйстве ядохимикаты, низкомолекулярные нефтяные углеводороды и иные органические вещества в газообразной фазе или во взвешенном состоянии переносятся атмосферными потоками на десятки тысяч километров.

КОНТАКТ ОКЕАНА С ДНОМ

Срединно-океанические хребты, а точнее, рифтовые разломы, образующиеся в результате расхождения литосферных плит, занимают ключевое положение в геохимии океана. Здесь на глубине около 4000 м при давлении 400 атмосфер происходит постоянный контакт расплавленной магмы с холодными придонными водами. Срединно-океанические хребты это мощные химические реакторы, где во взаимодействие вступают атомы всех известных находящихся в земной коре элементов. О масштабах геохимических процессов можно судить по тому, что протяженность этого «реактора» около 800 тыс. км, а весь объем океанической воды проходит через него в течение 3 млн лет.

Глубокие трещины — рифты — можно сравнить с ранами в тонкой земной коре, через которые сочатся вязкие потоки лавы. Застывая в холодной воде, они превращаются в причудливые нагромождения. Холодная придонная вода (ее температура даже в тропических широтах едва превышает 0°С) проникает сквозь пористые вулканические породы вглубь, в недра Земли. Постепенно вода нагревается и растворяет содержащиеся в горных породах металлы. Горячая вода под большим давлением устремляется назад к поверхности и выбрасывается в виде подводных гейзеров — гидротерм, температура которых достигает 300-400 °С. Благодаря высокому содержанию сульфидов металлов вода гидротерм окрашена в черный цвет. Ее выбросы похожи на черный фабричный дым, поэтому глубоководные рифтовые гейзеры окрестили «черными курильщиками». Полной сенсацией явилось открытие сгущений жизни в глубинах океана вокруг «черных курильщиков» (рис. 10.5).

Обращает на себя внимание экологический парадокс «черных курильщиков». Гидротерм напоминает промышленный ландшафт с лесом труб металлургических и химических заводов, из которых валит ядовитый дым.

Такая картина на суше стала символом экологической катастрофы. Однако в глубинах океана именно гидротермы в условиях полного мрака и холода служат животворными источниками, создающими оазисы жизни. Вблизи горячих источников кишат бесчисленные черви и червеобразные существа, принадлежащие особому типу беспозвоночных — погонофорам, лежат «морские огурцы», ползут крабы, кружат рои креветок, скалы облеплены моллюсками. Когда горячий источник иссякает (он существует несколько десятков лет), ледяные, погруженные в вечный мрак глубины вновь становятся безжизненными.

Ключ к разгадке тайны богатой органической жизни — высокие концентрации в водах гидротерм сероводорода и метана. Миллиарды хемосинтезирующих бактерий питаются этими ядовитыми соединениями. Высокая биологическая продуктивность жизни обусловлена прежде всего симбиозом животных с хемосинтезирующими бактериями. Такой способ питания дает ряд преимуществ — у животных отсутствуют кишечник и желу-Док для переваривания пищи. Бактерии, наполняющие ткани этих животных и синтезирующие органические соединения, вводят питательные вещества непосредственно в их клетки.

С «черными курильщиками» связано формирование обширного класса рудных гидротермальных месторождений. Поднимаясь из недр, гидротермы насыщаются не только метаном, сероводородом, но и сернистыми соединениями металлов, главнейшими из которых являются железо, цинк, медь, молибден, серебро, свинец, кобальт, марганец, ванадий, мышьяк и др. По сути дела, «дым» — это настоящая жидкая руда.

При контакте гидротермальных растворов с холодной придонной водой происходят интенсивные геохимические реакции, в результате которых многие минералы выпадают в осадок. В итоге гидротермальный источник обрастает осадочными породами, образующими гигантские конусы высотой с 20-этажный дом (до 50—70 м). Отложения гидротерм представляют собой весьма богатые полиметаллические руды.

Итак, дно океана — это мощный геохимический фильтр, связывающий тяжелые металлы, поступающие из недр. Инженеры пытаются решить вопрос о промышленной разработке металлоносных осадков. Возникает опасение, что такого рода деятельность нарушит работу геохимического фильтра, и тогда концентрация тяжелых металлов в водах океана быстро возрастет. Об отрицательных последствиях загрязнения океана тяжелыми металлами мы уже говорили.

Проблемы охраны океана — прежде всего задача международного сотрудничества. Об этом писал известный ученый и путешественник Тур Хейердал: «Я призываю отказаться от близоруких личных и национальных мерок, призываю осознать огромную ответственность перед нынешним и грядущим поколениями. Морские течения не считаются с политическими границами. Государства могут делить между собой сушу, но океан — не знающий неподвижности океан, без которого невозможна жизнь, — всегда будет общим и неделимым достоянием человечества».

Вопросы для самостоятельных занятий

1. Мировой океан как единая система. Модель физико-географической и природно-хозяйственной структуры океана.

2. Особенности природы и антропогенного воздействия в зонах контакта океана с сопредельными системами: сушей, атмосферой, дном.

Источник

КОНТАКТ ОКЕАНА С АТМОСФЕРОЙ

Эта граничная поверхность может рассматриваться широко, тогда к ней относится вся фотическая зона, или узко — тогда это поверхностная пленка и первые сантиметры воды.

Начнем с первого миллиметра океана. По мнению известного океанолога Ф. Макинтайра (1981), едва заметные превращения, происходящие в тонком пленочном слое жидкости, покрывающем 70 % земной поверхности, играют решающую роль в благополучном развитии жизни на Земле. Макинтайр нарисовал разрез океана, применяя логарифмическую шкалу глубин. В этом случае верхний миллиметр океана занимает почти половину рисунка, остальная половина охватывает глубину до 10 км. Этот способ весьма нагляден для понимания того, что события, происходящие в верхнем миллиметре океана, не менее важны, чем функционирование его нижней «половины».

Ю. П. Зайцев (1974) выделил особую зону жизни в океане, назвав ее гипонейсталъ — поверхность раздела океан — атмосфера. Эта зона исключительно богата так называемым неживым органическим веществом. Его роль для всех обитателей океана исключительно велика — это готовая пища, источник биостимуляторов или ингибиторов. Гипонейсталь хорошо освещается солнцем, в том числе биологически активными инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами; она насыщена кислородом. Особое стимулирующее влияние на рост и развитие живых организмов оказывает взбиваемая ветром на поверхности моря пена.

В верхних 5 см морской воды наблюдается скопление своеобразных форм жизни; свыше 90 % беспозвоночных и рыб, обитающих в пределах мелководий и в открытой части океана, используют поверхностную пленку как своеобразный инкубатор для откладывания икры и выращивания молоди (рис. 10.4).

Одни из главных загрязнителей поверхности океана — нефть и нефтепродукты. Экологической катастрофой грозят аварии супертанкеров, перевозящих по несколько сот тысяч тонн нефти. Но основная масса нефтепродуктов сносится в океан с суши. Около 60 % загрязнений дает автотранспорт. Это мытье в ручьях, реках, озерах автомашин, слив бензина и масла. Капля бензина создает на поверхности воды круг пленки диаметром 30 см. Мальку рыбы, едва появившемуся из икринки, чтобы заполнить плавательный пузырь, необходимо сделать глоток воздуха. Малек поднимается к поверхности, но там нефтяная пленка. Малек делает глоток — и погибает.

Нефтяные пленки, образуемые на поверхности моря разного рода нефтепродуктами, — настоящее бедствие для обитателей гипонейстали. Они препятствуют газообмену между океаном и атмосферой, что ведет к дефициту кислорода в воде, экранируют солнечные лучи, практически лишая организмы биологически активных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Многие углеводородные соединения являются сильнодействующими ядами, к которым особенно чувствительны икра и молодь организмов, составляющих основу жизни в гипонейстали.

В. И. Вернадский (1960), говоря о поверхностной пленке жизни, имел в виду более мощный, освещаемый Солнцем (фотический) слой океана глубиной около 100 м. С ним связана жизнедеятельность фитопланктона — основы трофической цепочки.

А. П. Лисицын (1986) коренным образом пересмотрел роль живого вещества в осадочном процессе. Если прежде основная роль отводилась обломкам горных пород, выносимым в океан материковым стоком, то теперь установлено, что морские мелководья захватывают практически весь твердый сток с суши. Ведущую роль в питании дна открытого океана осадочным материалом А. П. Лисицын отводит верхнему слою, где благодаря жизнедеятельности организмов, главным образом диатомовых водорослей, ежегодно возникает огромное количество взвеси, во много раз превосходящее поступление осадков с континентов. Вместе с осадками из зоны планктона уносятся на дно загрязняющие вещества. Это очищает поверхность океана, но загрязняет его дно.

Следует выделить особую роль биофильтра, которую выполняет зоопланктон. Для удовлетворения суточного рациона организмы зоопланктона отфильтровывают около 100 км 3 воды в сутки. Вся зона планктона в океане отфильтровывается всего за 20 суток. Образуемые фильтраторами пищевые комочки — пел-леты — оседают на дно. Понятно, что нарушение экологического равновесия в фотической зоне, даже частичная гибель зоопланктона, может привести к сбоям в механизме самоочищения вод океана, а это еще больше усугубит кризисные явления.

В последние годы признано большое значение атмосферных переносов в загрязнении Мирового океана. Так, вещества континентального происхождения попадают в океан в результате переноса ветром пыли. По экспериментальным данным среднегодовой поток пыли на поверхность Тихого океана в его экваториальной части, например, составляет 15-30 мкг/м 2 , что соизмеримо со среднегодовой скоростью осаждения взвешенных веществ в морской воде (50 мкг/см 2 ). Это подтверждает положение о том, что атмосферные потоки играют большую роль в процессах морской седиментации и формирования донных отложений в открытой части Мирового океана.

Из атмосферы на поверхность океана оседают органические вещества, которые необходимы для развития бактерионейсто-на — «живого фильтра». Общий поток важнейшего биогенного элемента — фосфора в океан достигает 1,4 10 5 т/год.

Свинец, ртуть и другие тяжелые металлы, а также используемые в сельском хозяйстве ядохимикаты, низкомолекулярные нефтяные углеводороды и иные органические вещества в газообразной фазе или во взвешенном состоянии переносятся атмосферными потоками на десятки тысяч километров.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник