Подвиг крейсера «Варяг» глазами противника

«Когда на эскадру выходит корабль одиноко

Живот положить, но геройски прорваться в века…»

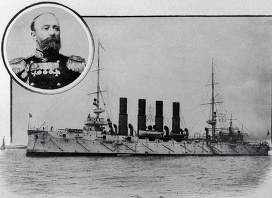

После неравного боя у Чемульпо 9 февраля 1904 года крейсер «Варяг» прочно вошёл в историю российского флота. Все его участники были награждены специально учреждённой медалью, а события этого памятного дня были запечатлены в ставших популярными песнях «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» и «Плещут холодные волны». Бой у Чемульпо стал важной датой в российской истории. Тем более любопытно посмотреть, как это событие описывал и оценивал противник. Чтобы ответить на этот вопрос, наши коллеги с портала worldofwarships.ru заглянули в некоторые переведённые на русский язык японские источники и исследования.

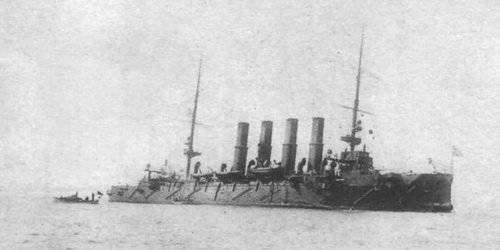

День 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года выдался у западного берега Кореи довольно морозным: –13 по Цельсию. Зато на море был полный штиль. Большой изящный крейсер в оливковой окраске военного времени постепенно увеличивал ход, судя по растущему буруну перед форштевнем. Шлейф угольного дыма из четырёх труб стелился за ним в холодном воздухе широкой чёрной полосой.

В 11:25 на стеньгах обеих мачт корабля взметнулись большие, 3×4 м, бело-голубые полотнища боевых флагов. Впереди по курсу на зюйд-вест открылся небольшой островок, а правее него из дымки проступили серые силуэты крейсеров. Оливковый корабль под Андреевскими флагами сближался, держа скорость 12 узлов.

Ровно в 11:45 слева от него по носу взметнулись два громадных столба воды с клубами чёрного дыма. Звук залпа докатился позднее: противник начал пристрелку с 8,7 км. Впервые за полвека корабль 1-го ранга Российского императорского флота вступал в бой с неприятелем. Крейсер «Варяг» шёл в сражение, которое сделало его имя бессмертным.

В России это событие из поколения в поколение остаётся важной исторической вехой независимо от текущего политического и социального устройства страны. Казалось бы, за минувший век с лишним о нём давно уже всё стало известно. Однако процесс исторического познания завораживает именно своей бесконечностью. Вот и здесь есть очевидный, но немаловажный вопрос: как расценивали бой с «Варягом» с японской стороны?

В 1907 году император Муцухито пожаловал Всеволоду Фёдоровичу Рудневу орден Восходящего солнца II степени, который бывший командир крейсера принял, хотя никогда и не надевал. Но как раз в том же году Россия и Япония подписали в Петербурге очень важный договор, урегулировавший послевоенные разногласия держав и открывший путь к будущему союзу. Награда официальному герою минувшей войны вполне могла носить чисто дипломатический характер, символизируя стремление бывшего врага к полному примирению. Чтобы составить более полную картину, обратимся к недавно появившимся переводам ранее совершенно неизвестных российскому читателю японских источников и исследований.

«Увидев выходящие русские корабли, мы испытали радость и облегчение от того, что не придётся вести бой на якорной стоянке, где находились корабли иностранных держав. Мужественное решение командира «Варяга» позволило 4-му Боевому отряду не уронить нашу честь и заслуживает только благодарности», —

рассказывал о своих эмоциях перед началом сражения Того Кититаро, тогда 38-летний капитан 2-го ранга, старший помощник командира лёгкого крейсера «Нанива». Он в 1907 году издал в Токио книгу о прошедшей войне под свойственным японцам поэтическим названием «Ветер, стряхнувший росу», так что воспоминания были ещё совсем свежи. Правда, корабль бравого офицера в бою толком и не поучаствовал, ограничившись, по сути, лишь пристрелочным огнём. Зато его экипаж имел возможность от души болеть за участников схватки:

«В кормовой части «Варяга» наблюдался сильный пожар, и он укрылся за [островом] Пхальмидо. В этот момент вся команда «Нанива» неистово кричала «Бандзай!», а один матрос в горячке боя забрался на носовое орудие и громовым голосом слал угрозы «Варягу»: «Ну ты у меня ещё попляшешь!» Глядя на него, мы не могли сдержать улыбки, но в то же время прекрасно понимали, что это выплёскивались накопленные за 10 лет ярость и негодование японского народа».

А повод был. После победы Японии над Китаем в войне 1894–1895 годов Россия совместно с Францией и Германией организовала военно-политическое давление на Токио и добилась отказа японцев от захваченного ими китайского Ляодунского полуострова с Порт-Артуром в свою пользу.

«То, что произошло в водах Инчхона, нельзя в строгом смысле рассматривать как морской бой из-за явного неравенства сил принявших в нём участие сторон. С японской стороны бой провёл броненосный крейсер «Асама», который полностью превосходил бронепалубный «Варяг» по вооружению и защите», —

ещё в 1906 году констатировал в подробном отчёте «Записки военного наблюдателя» о русско-японской войне на море Мануэль Домек Гарсия.

Этот выдающийся военный и политический деятель Аргентины, в 1920-х годах главнокомандующий ВМС и морской министр, знал, о чём говорил: именно он в самом начале войны организовывал продажу и переход в Японию двух аргентинских броненосных крейсеров итальянской постройки, ставших «Кассугой» и «Ниссином». На последнем Гарсия провёл всю войну и был облечён доверием японцев нисколько не менее, чем знаменитый британский военно-морской атташе Пэкинхэм, которого русские подозревали едва ли не в совместном с Того руководстве флотом в Цусимском сражении.

Действительно, в бою при Чемульпо японская сторона имела явное преимущество по силам и огневой мощи. В коллективном исследовании «История военно-морской артиллерии», увидевшем свет в Токио в 1975 году, произведены такие подсчёты:

«9 февраля русский крейсер «Варяг» (6500 т, 23 уз, 12×152-мм/45) вместе с «Корейцем» вступили в бой с нашими силами. Если сравнить артиллерийскую мощь сторон, взяв за основу количество выпущенных в минуту снарядов с одного борта, то, взяв «Варяг» за единицу, мы превосходили противника в 5,35 раза. Так как 20-см орудия «Корейца» были устаревшего образца с низкой скорострельностью, то он из расчётов был исключен. Наши силы имели на один борт 4 20-см, 23 15-см и 9 12-см орудий, а «Варяг» — 6 15-см орудий. Мы могли выстрелить в минуту с одного борта 186 снарядов общим весом 7235 кг, «Варяг» — 30 15-см снарядов общим весом 1350 кг. Таким образом, соотношение сил было 5,35:1,00».

Автор вышедшей два года спустя монографии «История артиллерийских сражений на море» Маюдзуми Харуо привёл в подтверждение этих расчётов наглядную таблицу соотношения сил в бою 9 февраля 1904 года:

Количество орудий на один борт

Количество выстрелов в минуту и совокупный вес

Источник

История крейсера «Варяг». Справка

1 ноября исполнилось 110 лет с того дня, как на воду был спущен легендарный крейсер «Варяг».

По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных: оснащенный мощным пушечным и торпедным вооружением, он был к тому же и самым быстроходным крейсером России. Кроме того, «Варяг» был телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации.

После испытаний в 1901 году корабль был представлен петербуржцам.

В мае 1901 года крейсер был отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. В феврале 1902 года крейсер, обойдя полсвета, отдал якорь на рейде Порт-Артура. С этого момента началась его служба в составе эскадры. В декабре 1903 года крейсер был направлен в нейтральный корейский порт Чемульпо для несения службы в качестве стационера. На рейде, помимо «Варяга», находились корабли международной эскадры. 5 января 1904 года на рейд прибыла русская канонерская лодка «Кореец».

Ночью 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года японские боевые корабли открыли огонь по русской эскадре, которая стояла на рейде Порт-Артура. Началась русско-японская война (1904-1905), длившаяся 588 дней.

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», находившиеся в корейской бухте Чемульпо, ночью 9 февраля 1904 года были блокированы японской эскадрой. Экипажи российских кораблей, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой, в составе которой было 14 миноносцев.

За первый час боя в Цусимском проливе экипаж российского крейсера выпустил более 1,1 тысячи снарядов. «Варяг» и «Кореец» вывели из строя три крейсера и миноносец, но и сами получили тяжелые повреждения. Корабли вернулись в порт Чемульпо, где получили от японцев ультиматум сдаться в плен. Русские моряки отвергли его. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

Впервые в российской истории все участники боя (около 500 человек) были награждены высшей воинской наградой — Георгиевским крестом. После торжеств команда «Варяга» была расформирована, моряки поступили на службу на другие корабли, а командир Всеволод Руднев был награжден, повышен по службе — и отправлен в отставку.

Действия «Варяга» во время сражения восхитили даже противника — после русско-японской войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев «Варяга» и наградило его командира Всеволода Руднева орденом Восходящего Солнца.

После легендарного боя в бухте Чемульпо «Варяг» пролежал на дне Желтого моря больше года. Только в 1905 году затонувшее судно было поднято, отремонтировано и введено в состав Императорского флота Японии под именем «Соя». Более 10 лет легендарный корабль служил учебным судном для японских моряков, однако из уважения к его героическому прошлому японцы сохранили надпись на корме — «Варяг».

В 1916 году Россия приобрела у своей уже союзницы Японии бывшие русские боевые корабли «Пересвет», «Полтава» и «Варяг». После выплаты 4 миллионов йен «Варяг» был восторженно встречен во Владивостоке и 27 марта 1916 года на крейсере был вновь поднят Андреевский флаг. Корабль был зачислен в Гвардейский экипаж и направлен для усиления Кольского отряда Северно-Ледовитого флота. 18 ноября 1916 года крейсер «Варяг@ торжественно встречали в Мурманске. Здесь он был назначен флагманским кораблем Морских сил обороны Кольского залива.

Однако машины и котлы крейсера требовали немедленного капитального ремонта, а артиллерия — перевооружения. Всего за несколько дней до Февральской революции «Варяг» ушел в Англию, на судоремонтные доки Ливерпуля. В ливерпульском доке «Варяг» простоял с 1917 по 1920 год. Необходимые средства на его ремонт (300 тысяч фунтов) так и не были выделены. После 1917-го большевики надолго вычеркнули «Варяг» как героя «царского» флота из истории страны.

В феврале 1920 года, следуя на буксире через Ирландское море в Глазго (Шотландия), куда он был продан на металлолом, крейсер попал в сильный шторм и сел на камни. Все попытки спасти корабль оказались неудачными. В 1925 году крейсер был частично разобран на месте, а 127-метровый корпус взорван.

В 1947 году был снят художественный фильм «Крейсер «Варяг», а 8 февраля 1954 года в канун 50-летия подвига «Варяга» в Москве состоялся торжественный вечер с участием ветеранов битвы при Чемульпо, где от имени советского правительства героям-«варяжцам» были вручены медали «За отвагу». Юбилейные торжества проходили во многих городах страны.

К 100-летию героического сражения в 2004 году в бухте Чемульпо российской делегацией был установлен памятник русским морякам «Варяга» и «Корейца». На открытии мемориала в порту Инчхона (бывший город Чемульпо) присутствовал флагман Тихоокеанского флота России гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Нынешний «Варяг» — преемник одноименного легендарного корабля первого поколения — вооружен мощным многоцелевым ударным ракетным комплексом, который позволяет поражать надводные и наземные цели на значительном удалении. Также в его арсенале находятся реактивные бомбометные установки, торпедные аппараты и несколько артиллерийских установок различного калибра и назначения. Поэтому в НАТО российские корабли такого класса образно называют «убийцами авианосцев».

В 2007 году в Шотландии, где нашел свое последнее пристанище легендарный «Варяг», был открыт мемориальный комплекс, на котором присутствовал большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск». Эти памятники, выполненные в русских морских традициях, стали первыми мемориалами русскому воинскому духу за границей России и вечным символом благодарности и гордости потомков.

В 2009 году к 105-летию легендарного боя с японской эскадрой был создан уникальный международный выставочный проект «Крейсер «Варяг». Обретение реликвий, включающих в себя подлинные раритеты с легендарного судна и канонерской лодки «Кореец» из фондов российских и корейских музеев. Подобной выставки, демонстрирующей реликвии российского флота еще не было в отечественной истории.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник

Крейсер «Варяг»: рецепт прорыва

Под вывеской подвига часто скрывается разгильдяйство и военная некомпетентность. Решение действовать по шаблону породило героический миф, но убило корабль.

История крейсера «Варяг» — миф, переживший целое столетие. Думаю, не одно столетие он еще переживет. Немногим боям XX века, богатого двумя мировыми войнами, выпала такая честь. Воевали, кровь проливали, а помнится вот это — одинокий корабль, идущий на бой с целой эскадрой, гордо реющий Андреевский флаг, вечные слова песни: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!»

Команды русских кораблей той эпохи интернациональны. В кают-компании — множество немецких фамилий. Старшим штурманским офицером «Варяга» был лейтенант Беренс. Старшим минным офицером — лейтенант Роберт Берлинг. Мичманы Шиллинг, Эйлер и Балк — тоже варяговцы. Буквально на первых минутах боя японский снаряд разорвал на куски мичмана Алексея Нирода — от двадцатидвухлетнего графа осталась только кисть руки с кольцом на пальце.

Каждый третий офицер «Варяга» — немец. Читая этот список, можно подумать, что речь идет о каком-нибудь германском или британском корабле. Но российский флот начинался при Петре Первом с приглашенных на службу иностранных специалистов. Многие из них обрусели, как в незапамятные времена варяги, давшие название крейсеру. Основали офицерские династии. Так и служили империи на морях из поколения в поколение. С европейскими фамилиями и русскими отчествами, как у того же Берлинга Роберта Ивановича.

К тому же после присоединения Прибалтики (Лифляндии, Эстляндии и Курляндии) в первой половине XVIII столетия в состав российского дворянства вошло вместе с тощими поместьями многочисленное «остзейское» дворянство. «Ост зее» (Восточное озеро) по-немецки — Балтийское море. Все эти бедные, но благородные роды, вроде знаменитых Врангелей, не мучились лишними сомнениями. Служили шведам до Карла XII. Пришли русские — стали служить им. Впрочем, Романовы не лезли в культурную политику этой категории своих подданных. На каком языке в Риге и Ревеле (ныне — Таллинн) они говорят, какую веру исповедуют — неважно. Лишь бы служили. А служили безденежные немцы действительно хорошо. Такой уж у них был менталитет. Вот и получилось, что РОВНО ТРЕТЬ офицеров-варяговцев, учавствовавших в бою, по национальности являлись немцами. Шесть из восемнадцати!

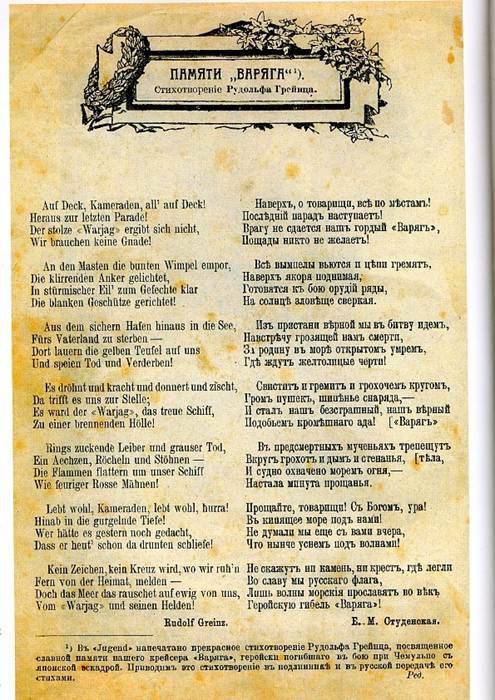

«Ауф дек, камераден!» Да и песню, ставшую знаменитым военным гимном, сочинил самый настоящий немец! Природный и чистокровный. Поэт Рудольф Грейнц — подданный германского кайзера Вильгельма. В том же 1904-м. Буквально по горячим следам. И по-немецки, естественно. В оригинале начало звучит так: «Ауф дек, камераден!» («На палубу, товарищи!»). То, что мы знаем в русском переводе, как: «Наверх вы, товарищи!»

Едва отгремели залпы боя у Чемульпо и мировые информагентства разнесли по газетам всех стран сообщение о героическом поединке «Варяга» с кораблями микадо, Грейнц в восторге бросился за письменный стол. Его распирало сочувствие. Мужская солидарность. В войне с японцами Германия была однозначно на стороне России. Поэтому Грейнц и писал, буквально сливаясь с командой погибшего корабля в местоимении «мы»:

«Желтолицые черти» меня всегда умиляли. Говорят, из песни слов не выкинешь. Неправда. Эти выкинули. Как «неполиткорректные». Привязка к конкретной войне со временем исчезла. А ведь «Варяг» пели на многих войнах. И не только русские. К примеру, те же немцы, поступавшие после проигранной уже Второй мировой во Французский Иностранный легион, лихо горланили его во Вьетнаме. Напомню, что до американцев, еще в 50-е в этой стране «желтолицых чертей» (прошу редакторов не вычеркивать!) успели повоевать французы.

Лобода среди эйлеров. В общем, причудлива судьба военных песен. Тот же автор «Варяга» Рудольф Грейнц дожил, между прочим, до 1942 года. Интересно, что чувствовал он, когда немецкие танки шли на Сталинград? Что пела тогда его душа? Вряд ли когда-нибудь узнаем.

Но, возвращаясь к офицерам «Варяга», находим среди них и своего земляка — мичмана Александра Лободу. Во время боя ему было всего девятнадцать. Назначение на крейсер он получил ровно за три месяца до прославленного сражения. В Гражданскую войну будет драться против красных на бронепоезде «Адмирал Колчак». Расстрелян в 1920 году в Холмогорах.

Разведет история героев боя в Чемульпо. Лейтенанта Сергея Зарубаева (вот уж лихая фамилия!) расстреляет ЧК в Петрограде в 1921 году — по тому же Таганцевскому делу, что и поэта Николая Гумилева. Капитан II ранга Степанов (старший офицер крейсера) эмигрирует в Югославию после победы Октябрьской революции, которая для него оказалась не победой, а поражением. Тяжким и непереносимым. Мичман Шиллинг умрет в независимой уже Эстонии (бывшей Эстляндии) в 1933 году. Эйлер скончается в Париже в 1943-м. А лейтенант Евгений Беренс умудрится стать одним из первых начальников Морских Сил Советской Республики (я же говорил — немцы могут служить, кому угодно!) и умрет в Москве в 1928-м. Не судите никого из них строго. Страсти, раздиравшие души в начале прошлого века, остыли, сменившись новыми переживаниями. Да, и наши тоже остынут. Потомки точно так же, как мы сегодня, будут с недоумением взирать на нас, задаваясь вопросом: отчего же ОНИ так кипятились? Стоило ли? А память о «Варяге» и песня все равно останутся.

Вчистую проигранный бой. С детства, с того, самого момента, как, сидя рядом с отцом у телевизора, смотрел я черно-белый художественный фильм «Крейсер «Варяг», мучил меня вопрос: мог ли он прорваться? Было ли хоть одно решение, которое принесло бы кораблю не только славу, но и победу — свободное море впереди, тающие за кормой очертания японской эскадры и продолжение боевой биографии?

Бой «Варяга» с японцами 27 января 1904 г. (по ст. ст.) продолжался чуть меньше часа. Ровно в 11:45 броненосный крейсер «Асама» открыл огонь по русскому кораблю, вышедшему в открытое море. А в 12:45, согласно записям в вахтенном журнале, «Варяг» и сопровождавшая его устаревшая канонерская лодка «Кореец» уже вернулись в гавань Чемульпо. Крейсер тащился с явным креном на левый борт. В борту его имелось восемь пробоин. По другим данным, одиннадцать. Потери — 1 убитый офицер и 30 матросов, 6 офицеров и 85 матросов ранеными и контужеными. Еще около ста получили легкие ранения. Это из 570 человек экипажа. Ранение получил и командир корабля капитан I ранга Всеволод Руднев. Фактически все, кто находился на верхней палубе у орудий, были ранены или убиты. О продолжении боя не могло быть и речи.

В тот же день Руднев принял решение о затоплении «Варяга» и взрыве «Корейца». С военной точки зрения — полное поражение. Впрочем, иначе даже не могло быть. На протяжении всего боя «Кореец» сделал только несколько выстрелов по японским миноносцам. Достать крейсера противника устаревшая посудина не могла. Ее орудия стреляли дымным порохом на небольшое расстояние. Боевым значением корабль не обладал вообще.

Бегун против бойца. В отличие от «Корейца», построенный в США бронепалубный крейсер «Варяг» был новым боевым кораблем с двенадцатью шестидюймовыми орудиями. Однако все они были установлены открыто на палубе и не имели даже противоосколочных щитов. Единственным козырем корабля являлась высокая скорость. На испытаниях в Америке он показал 24 узла. «Варяг» был быстроходнее любого корабля японской эскадры. Однако старый тихоход «Кореец», едва развивавший 12 узлов, связывал его по рукам и ногам.

Чтобы расправиться с «Варягом», хватало всего одного корабля японцев — броненосного крейсера «Асама», на котором держал флаг контр-адмирал Уриу. Этот корабль британской постройки, кроме 14 шестидюймовых орудий, обладал еще и четырьмя восьмидюймовыми в башнях. Не только палубу, как у «Варяга», но и борта его надежно прикрывала броня. Иными словами, «Варяг» был «бегун», а «Асама — «боец». «Варяг» предназначался для разведки и рейдерства — охоты за беззащитными транспортами. «Асама» — для эскадренного сражения. А ведь, кроме мощнейшей «Асамы», у японцев при Чемульпо имелись небольшой броненосный крейсер «Чиода», четыре бронепалубных крейсера (из них три новых), посыльное судно и стайка миноносцев в количестве восьми штук. Полное численное превосходство. Целая свора охотников загоняла «дичь»!

Как поется в другой, несколько менее известной песне («Плещут холодные волны»): «Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали «Кореец», нами потоплен «Варяг»!» Звучит, согласитесь, даже несколько издевательски — сами себя взорвали и потопили, чтобы то, что уцелело, не попало в руки врагу. А это, как по мне, слабое утешение. Учитывая, что «Варяг» японцы потом все равно подняли.

Ни в коем случае не хочу упрекнуть экипаж крейсера и его командира в недостатке личного мужества. Его-то было проявлено даже в избытке! Недаром, кроме русского ордена св. Георгия IV степени, Руднева в 1907 г., уже по окончании войны, наградила еще и Япония. Он получил от микадо орден Восходящего Солнца в знак признания неопровержимой отваги.

Передовая Азия против отсталой Европы. Но любой бой — это еще и математическая задача. Имея пистолет, не стоит связываться с целой толпой противников, вооруженных винтовками. Но если у вас длинные и быстрые ноги, лучше не связываться и попытаться уйти. А вот уйти «Варяг» с его 24 узлами против 21-го у «Асамы» действительно мог! Тащилась бы вся эта до зубов вооруженная кавалькада в «бронежилетах» за ним и только потом обливалась бы. Но достать ни из 8-, ни из 6-дюймовок не могла. Правда, для этого нужно было предварительно самим уничтожить «Кореец». Но ведь его и так потом взорвали!

Существует версия, что из-за ошибок в эксплуатации русские моряки за предыдущие три года якобы запороли паровую машину «Варяга». Держать свою рекордную скорость долго он не мог. Тут мне остается только руками развести. Японцы, поднявшие после боя крейсер, перебрали его машину и добились весьма приличной скорости в 22 узла! «Желтолицые черти»? А, может, просто усердные, аккуратные люди, вроде нынешних китайцев, показавшие чванливым европейцам, что могут на самом деле «отсталые» азиаты? Ну, как и те же русские демонстрировали в свое время под Полтавой Европе способность быстро обучаться всем европейским премудростям. В общем, недаром Ленин о русско-японской войне статью написал — о ПЕРЕДОВОЙ Азии и ОТСТАЛОЙ Европе. Так НА ТОТ момент и было!

Неброское, но правильное решение. Так и видится мне отрадная картина. Ранним утром 27 января 1904 года безо всяких оркестров и исполнения гимнов при прохождении мимо застывших на рейде иностранных кораблей, где несут они почетную службу стационеров, выскальзывает из гавани узкий длинный корабль в боевой оливковой раскраске и летит, что было сил, мимо ошалевших японцев в Порт-Артур. И на нем — мичман Нирод (уцелевший!) и мичман Лобода, которого никто не расстреляет в 1920-м. И все 570 матросов и офицеров, вплоть до вольнонаемного ресторатора Плахотина и матроса 2-й статьи Михаила Авраменко, с которого начинается список погибших, и матросов Карла Спруге и Николая Нагле (явно — эстонцев!), ближе к концу этого скорбного перечня покоящихся!

Своих в Порт-Артуре предупредили бы о готовящемся нападении. Война бы иначе сложилась. А на рейде в это время взрывается «Кореец» и команда его переходит на иностранные корабли — единственное возможное решение, чтобы снять путы с быстрых ног «Варяга».

Всем своим критикам приведу два примера из истории той же войны. 1 августа 1904 года три русских крейсера столкнулись с более мощной японской эскадрой в Корейском проливе. Устаревший крейсер «Рюрик» был подбит и стал терять ход. Но адмирал Карл Иессен отбросил сантименты и принял решение уходить во Владивосток. «Рюрик» погиб. «Россия» и «Громобой» спаслись. Никто не упрекнул Иессена в правильности решения. Оно было единственно верным. По документам, японские крейсера были быстроходнее русских. Однако на практике ни «Россию», ни «Громобой» в тот день они не догнали. Уголь стал кончаться. А возвращаться в Японию было далеко.

И крейсер «Изумруд» после Цусимского сражения бросился наутек, вместо того, чтобы сдаться, и ни один «желтолицый черт» его не догнал. Сам, правда, сел через несколько дней на камни под Владивостоком. Но зато позора плена ИЗБЕЖАЛ в изначальном смысле этого слова.

В общем, если ты бегун, БЕГИ! И не связывайся с дуболомами. Героем не станешь. Но жить будешь. Лучше петь песни, чем знать, что про тебя их споют другие.

Источник