- Восточно-Сибирское море. Глубина, острова, ресурсы и проблемы Восточно-Сибирского моря

- Размеры и глубина

- Берега

- Строение дна

- Климат

- Температура и соленость воды

- Гидрология

- Приливы

- Флора и фауна

- Проблемы моря

- Экономическое положение

- Крупнейшие острова восточно сибирского моря

- Восточно-Сибирское море

- Физическая география и мореплавание

- История первых плаваний по Восточно-Сибирскому морю и открытия его берегов

Восточно-Сибирское море. Глубина, острова, ресурсы и проблемы Восточно-Сибирского моря

Восточно-Сибирское море на карте сразу найти не так уж и просто. Дело в том, что его границы являются условными и лишь в некоторых местах ограничиваются сушей. В западной части пределом служит Котельный остров и море Лаптевых; в северной – край отмели материка; на востоке границей выступает меридиан, проходящий через остров Врангеля; в южной части море ограничивается материком.

Размеры и глубина

Максимальная глубина Восточно-Сибирского моря составляет 915 метров, а среднее значение этого показателя – 54 метра. Другими словами, данный водоём полностью находится в пределах материковой отмели. Общая его площадь равняется 913 тысячам м 2 . Что касается объема, он составляет примерно 49 тысяч кубических километров.

Берега

Восточно-Сибирское море имеет береговую линию, которая сильно отличается своим рельефом в восточной и западной части. В ее ландшафтах встречаются вполне крупные изгибы, что в одних местах сильно выступают вглубь, а в других — уходят далеко на сушу. Кроме них довольно распространены и прямые участки. В устьях рек обычно встречаются небольшие извилины. В районе Новосибирских островов береговая линия является однообразной и низменной. Аналогичная ситуация характерна также для устья реки Колымы. В южной части пролива Лонга берега покрыты смесью гальки с песком, которыми отделяются цепочки лагун.

Следует отметить, что на размер глубин в прибрежных регионах значительно влияет количество выносимых реками осадков. Под их воздействием также образовываются бары — наносные мели. Помимо всего прочего, речные стоки повышают температуру воды, результатом чего становится термическая абразия в приустьевых районах. Ее скорость — от одного до пятнадцати метров за год.

Строение дна

Ложе моря образовано шельфом, рельеф которого в большей части является равниной. Она слегка наклонена в северно-восточном направлении. В западной стороне находится так называемая «область небольших глубин». Ею же и образована Новосибирская отмель. Что касается более глубоких мест, то они характерны для северо-восточного региона. Значительный участок дна здесь покрыт осадочным чехлом небольшой толщины. Многие архипелаги и острова Восточно-Сибирского моря (которых здесь не так уж и много) образованы именно за счет этого фундамента. К таковым можно отнести Айон, Медвежьи, а также Новосибирские острова. Как показывают различные аэромагнитные снимки, в состав донных осадков шельфа преимущественно входит песчаный ил, галька и раздробленные валуны. Есть все основания предполагать, что часть из них представляют собой обломки некоторых островов, что были разнесены льдом по всей территории.

Климат

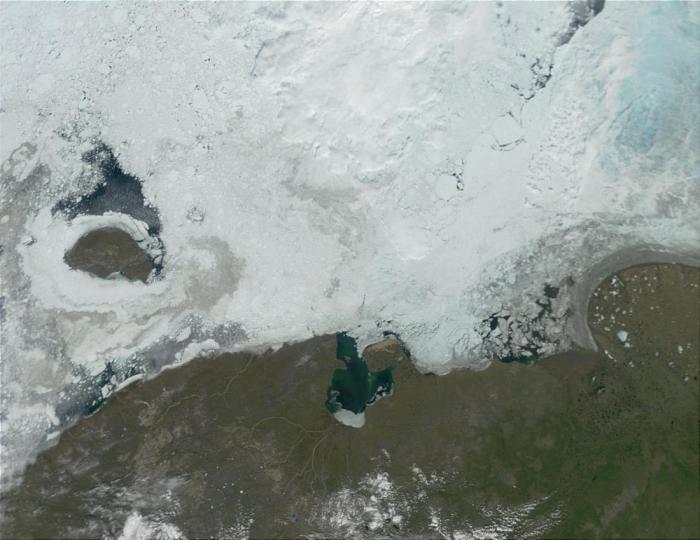

Многих интересует вопрос: «Восточно-Сибирское море — какого океана акватория?» Несмотря на то что водоём относится к бассейну Северного Ледовитого океана, он также подвергается атмосферному влиянию со стороны Тихого и Атлантического. Климат здесь является арктическим. При нём в зимнее время температура в среднем равняется -30 градусов, а летом – около +2. Большую часть года морская поверхность укрыта льдом. В восточном регионе зачастую плавучие льды располагаются неподалёку от берегов даже в летние месяцы.

Восточно-Сибирское море зимой находится под влиянием южных и юго-западных ветров, скорость которых составляет около семи метров в секунду. Ими с континента приносится холодный воздух. Летом здесь повышается давление, в связи с чем среди ветров начинают преобладать северные румбы. Они довольно слабые в начале сезона, однако ближе к его середине их мощность лишь увеличивается, а скорость достигает 15 метров в секунду. В это время здесь преимущественно стоит пасмурная погода с мокрым снегом либо моросящим дождём. В связи с тем, что этот водоём вполне отдален от центров, на которые оказывает воздействие атмосфера, осенью здесь практически никогда не происходит возвратов тепла.

Температура и соленость воды

На протяжении всего года поверхностная температура воды в море понижается в направлении с юга на север. В зимнее время года в районах речных устьев она составляет около -0,5 градуса, в то время как в северных границах — примерно -1,8 градуса. Летом всё зависит от ледовой обстановки. В это время в бухтах температура достигает +8 градусов, в свободных ото льда районах составляет около +3 градусов, а у кромки льда она равняется в среднем ноль градусов. Весной и зимой изменение температуры воды по мере погружения незначительное. В летнее время ближе ко дну вода становится холоднее, особенно в западном регионе.

Уровень солёности воды в море меняется в северо-восточном направлении. Весной и зимой она колеблется от 4 промилле неподалёку от речек Индигирка и Колыма до 32 промилле в центральных и северных районах. Летом таяние льдов и значительный приток речных вод приводят к тому, что этот показатель уменьшается. Нельзя не отметить и тот факт, что уровень солености воды не сильно увеличивается ближе к морскому дну. Что касается такого показателя, как плотность воды, то самым высоким он является в осенне-зимний период. Кроме этого, она растет по мере погружения вглубь.

Гидрология

Восточно-Сибирское море характеризуется не очень высоким речным стоком, по сравнению с прочими представителями бассейна Северного Ледовитого океана. Самой крупной из рек, которая в него впадает, является Колыма. Ее сток равняется примерно 132 кубическим километрам в год. Второй по этому значению считается речка Индигирка, которая за тот же период приносит в два раза меньше воды. Вместе с этим, даже в условиях сравнительно обширных размеров, на общую гидрологическую ситуацию береговой сток влияет незначительно. В настоящее время не очень досконально изучена и система течений в этом море. Можно с уверенностью утверждать, что общая водная циркуляция здесь отличается циклоническим характером. Что касается осадков, то их среднегодовое значение находится в пределах от 100 до 200 миллиметров. В связи с тем, что здесь отсутствуют глубокие желоба, а значительная площадь представляет собой мелководье, арктические поверхностные воды занимают очень много пространства.

Приливы

Для моря характерны полусуточные правильные приливы, что вызываются волной, движущейся к континентальному побережью с севера. Лучше всего они выражаются в северо-западном и северном регионе, ослабевая при этом в южном направлении. Это можно объяснить тем фактом, что на мелководье приливная волна гасится. К примеру, в то время, как на участке от Шелагского мыса до реки Индигирки колебания уровня практически незаметны, в ее устье рельеф и конфигурация берегов приводят к увеличению приливов примерно на 25 сантиметров. Наиболее высокий уровень воды характерен для июня-июля месяца, ведь в это время самый большой речной приток. В зимнее время уровень постепенно снижается и в марте достигает своего минимального значения.

Флора и фауна

Ресурсы Восточно-Сибирского моря, а именно флора и фауна, являются довольно бедными. Прежде всего это связано с суровыми условиями, созданными здесь самой природой, поэтому прижились здесь лишь те, что оказались самыми стойкими к низким температурам. В регионах речных устьев зачастую встречаются довольно большие по размеру косяки из белой рыбы. Здесь же водится омуль, хариус, сиг, навага, полярная камбала, треска и другие. Представителями млекопитающих здесь выступают белые медведи, тюлени и моржи. Что касается птиц, то среди них тут можно отметить бакланов, морских чаек и кайр. Не исключено, что в местных водах обитает также и полярная акула, достигающая шести метров в длину, однако явных доказательств этого пока что не обнаружено.

Проблемы моря

Проблемы Восточно-Сибирского моря во многом схожи с проблемами прочих северных морей, к примеру Баренцева, Карского, Белого и других. В данном случае речь идёт прежде всего об экологической составляющей. Несмотря на то что вода здесь является сравнительно чистой, европейцы на протяжении не одного года уничтожали местные биологические ресурсы, особенно китов. Со временем это привело к существенному сокращению их количества и даже к исчезновению некоторых видов. Нельзя не отметить еще одну проблему, которая в последнее время обрела глобальный характер. Речь идёт о таянии ледников, от которого страдает местная фауна. Помимо всего прочего, отрицательно на состоянии акватории сказывается также и человеческая деятельность, связанная с разработками месторождений нефти и газа.

Экономическое положение

В 1935 году стартовали регулярные рейсы кораблей по так называемому Северному морскому пути, проложенному через Восточно-Сибирское море. Вместе с этим нельзя не акцентировать внимание на том, что навигационный сезон длится здесь всего лишь три месяца — начинается в конце июля и заканчивается в начале ноября. При этом судоходство разрешается исключительно в это время и в прибрежной полосе.

Источник

Крупнейшие острова восточно сибирского моря

К востоку от Ново-Сибирских островов вплоть до Берингова пролива простирается Восточно-Сибирское море. Это море небогато островами. Наиболее известными из островов Восточно-Сибирского моря можно считать острова Де-Лонга (острова Беннета, Жаннета и Генриетта) и остров Врангеля. Три острова Де-Лонги названы по имени открывшего их в 1881 г. американского исследователя Вашингтона Георга Де-Лонга.

Острова Де-Лонга представляют собой утесистые куски суши, покрытые льдом. Летом на острова прилетают различные птицы, но больших четвероногих животных на этих островах, по-видимому, не водится.

На юго-восток от островов Де-Лонга, ближе к сибирскому берегу, против устья реки Колымы, лежит группа Медвежьих островов, названных так благодаря обилию здесь белых медведей. Всех Медвежьих островов пять. Самый большой — Четырехстолбовой — около 16 км в длину и 5–6 км в ширину.

К востоку от Медвежьих островов лежит одиноко большой остров Врангеля. Остров Врангеля имеет около 100 км в длину и 30 км в ширину. Остров получил свое название по имени русского исследователя севера Сибири Ф. П. Врангеля, который в 1823 г. впервые нанес его на карту и отправился на этот остров по льду. Но достигнуть острова Врангелю не удалось, так как он встретил вблизи острова свободное ото льда море.

Только в 1867 г. американский китобой Томас Лонг прошел вдоль южного берега острова, определил его географическое положение и назвал остров «Землей Врангеля». В 1921 г. канадским полярным исследователем Стефенсоном была снаряжена экспедиция в Ледовитое море. Эта экспедиция высадилась на остров Врангеля и оккупировала его, объявив английским владением. В этом же году канадский премьер-министр выступил в канадском парламенте с заявлением о присоединении острова Врангеля к Канаде.

Это заявление, а также плавание в Восточно-Сибирском море иностранных кораблей с целью охоты без разрешения советского правительства заставили правительство СССР отправить английскому правительству в 1923 г. меморандум, протестующий против покушения на наши суверенные права на остров.

Летом в 1924 г. из Владивостока была послана на остров Врангеля советская экспедиция на ледоколе «Красный Октябрь». В августе экспедиция была уже на острове, подняла здесь советский флаг, отыскала на острове четырнадцать человек поселенцев, привезенных сюда Стефенсоном. Начальник советской экспедиции предложил всем колонистам покинуть остров, и они были отвезены во Владивосток.

Летом 1926 г. на остров Врангеля было отправлено 9 человек русских и 51 человек чукчей и эскимосов, добровольно изъявивших желание переселиться на остров. Начальником советской колонии на острове Врангеля был назначен т. Ушаков.

Летом 1927 г. на остров была послана воздушная экспедиция на двух самолетах, которые доставили колонистам лекарства, одежду и некоторые припасы. Самолеты исследовали весь остров. При полетах были обнаружены огромные лежбища моржей. На самом острове водится много белых медведей и песцов.

Летом 1928 г. на остров Врангеля был отправлен с припасами пароход «Ставрополь». Но льды не допустили пароход до острова. Только летом 1929 г. на остров Врангеля был отправлен ледокол «Литке», который привез колонистам продовольствие и новую смену колонистов.

Близ северного берега острова Врангеля советскими исследователями были открыты три острова, из которых один, названный «Островом наркома Чичерина», другой, «островом Федора Андрианова», а третий «островом Андрея Муштакова». К востоку от острова Врангеля лежит небольшой остров Геральд. Этот остров является крайней северо-восточной советской землей. Несколько восточнее ее проходит граница советского полярного сектора, и начинается сектор Аляски.

Границей советского полярного сектора считается 168°49?30″ восточной долготы от Гринвича.

Источник

Восточно-Сибирское море

На побережье Восточно-Сибирского моря, в юго-западной части острова Врангеля, пасутся овцебыки, которых завезли на остров из Канады в 1974 году. Ранним летом они выходят на морской лёд слизывать соль с торосов.

Восточно-Сибирское море, East Siberian Sea (англ.) — шельфовое море Северного Ледовитого океана у берегов Восточной Сибири между Новосибирскими островами (138°49’55.9″ в.д.) и островом Врангеля (179°58’53.8″ в.д.) [1] Относится к Амеразийскому суббассейну Арктического бассейна океана. Целиком находится за Полярным кругом, самая южная точка (на берегу Чаунской губы) имеет широту 68°31’5″ с.ш. Все берега моря относятся к территории России.

Физическая география и мореплавание

На севере между островом Жанетты (архипелаг острова Де-Лонга) и островом Врангеля открывается Северный Ледовитый океан. На западе проливы Санникова, Этерикан и Дмитрия Лаптева соединяют море с морем Лаптевых. На востоке расположенный между берегом Азии и островом Врангеля пролив Лонга выходит в Чукотское море. На юге — берег евразийского материка с небольшим Колымским заливом и губами Чаунской, Гусиной, Хромской, Омулляхской.

Площадь 913 тыс. км². Средняя глубина 54 м, максимальная 915 м. (у кромки шельфа) [2]

Большую часть года море покрыто льдом. Температура воды отрицательная, только в устьях рек в августе-сентябре поднимается до +6+7°C. Солёность 30‰, вблизи устьев рек падет до 5‰.

Островов немного: архипелаг Медвежьи острова севернее Колымского залива, крупный о. Айон у входа в Чаунскую губу.

Крупнейшие впадающие в море реки (с запада на восток): Санга-Юрях, Хрома, Лапча, Берёлёх, Индигирка, Алазея, Большая Куропаточья, Большая Чукочья, Коньковая, Колыма, Раучуа, Пегтымель и впадающие в Чаунскую губу реки Пучьэвеем, Чаун, Эльгынаквын, Паляваам.

С 1932 года через Восточно-Сибирское море пролегает Северный морской путь, регулярные рейсы с 1935. Сезон арктической навигации с конца июля по начало ноября. Базовый порт — Певек. [3]

История первых плаваний по Восточно-Сибирскому морю и открытия его берегов

Осваивавшие Колыму и Индигирку казаки в первой половине XVII века спускались по течению, выходили в море и шли к Таймыру, где волоком добирались до Енисея, на берегах которого охотились. Тому подтверждение — указ 1638 года якутскому воеводе: «Беречь накрепко, чтоб торговые и промышленные люди с Колымы, Индигирки, Лены реки в Пясину и на Нижнюю Тунгуску никто не перешел».

Первое исследовательское плавание в историческую эпоху совершил якутский казак Михайло Стадухин [4] в 1644. Его отряд построил на Индигирке судно (коч), спустился до устья и морем достиг Колымы, где Стадухин основал Нижнеколымский острог. В 1645 Стадухин морем вернулся на Лену, откуда начал свой поход.

Помощник Стадухина Семён Дежнёв [5] в июне 1648 на 7 кочах [6] прошёл всю восточную часть моря от устья Колымы и далее через пролив Лонга и Берингов пролив до Анадырского залива, где основал город Анадырь. Таким образом, в 1648 году была показана возможность сквозной навигации вдоль всего берега Восточно-Сибирского моря.

Материковые берега моря описаны в первой половине XVIII века Великой Северной экспедицией. Новосибирские острова (кроме островов Де-Лонга) были открыты к 1811: Большой и Малый Ляховские острова в 1712 Меркурием Вагиным и Яковом Пермяковым, острова Анжу позже — о. Котельный в 1773 Иваном Ляховым, его полуостров Фаддеевский в 1805 Яковом Санниковым, о. Новая Сибирь в 1806 промысловиками купцов Сыроватских, Земля Бунге в 1811 Санниковым. Побережье от устья Колымы до мыса Шелагский описал в 1820 Фердинанд Врангель, [7] он же в 1821 нанёс на карту Медвежьи острова. Чануская губа была описана в 1822 помощником Врангеля Фёдором Матюшкиным [8] , побережье от мыса Шелагский до Чукотского моря — Врангелем в 1823. Все эти открытия были совершены не на кораблях, а на нартах. В 1823 от чукчей Врангель услышал рассказ о большом острове на севере (ещё не открытый о. Врангеля), куда штормы иногда уносили рыбачьи лодки.

Экспедиция Де-Лонга после гибели «Жаннетты». Северо-западная часть Восточно-Сибирского моря, июль 1881.

Остров Врангеля был обнаружен в 1849 британским фрегате «Геральд» (капитан Генри Келлетт), подходившим к нему со стороны Чукотского моря. Западное побережье острова открыл в 1867 американский китобой Томас Лонг, пройдя на шхуне «Нил» между материком и островом проливом, который теперь называется пролив Лонга.

В сентябре 1875 Восточно-Сибирское море пересёк на парусно-паровом судне «Вега» барон Адольф Эрик Норденшельд [9] — первый мореплаватель, которому удалось пройти Северным морским путём вдоль всего берега Азии.

Последними были открыты острова Де-Лонга. В 1879 американская шхуна «Жаннетта» под командованием Джорджа Вашингтона Де-Лонга [10] намеревавшегося достичь Северного полюса, вмёрзла в лёд на северо-востоке Чукотского моря и дрейфовала вместе с паковым льдом на запад. Пройдя по северной границе Восточно-Сибирского моря за полтора года, шхуна достигла 16 мая 1881 острова, названного остров Жаннетты, а 24 мая острова, получившего название остров Генриетты. 13 июня «Жаннетта» была раздавлена льдами, и члены экспедиции Де-Лонга продолжали путь по льдам, волоча за собой по торосам корабельные шлюпки. 28 июля они открыли остров Беннетта и обследовали его, несмотря на нехватку продовольствия. К 13 сентября 1881 экспедиция пересекла Новосибирские острова и вышла к кромке льдов моря Лаптевых, спустила на воду шлюпки и отправилась в плавание, закончившееся гибелью большинства людей.

В 1913 ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач», возвращаясь после исследования открытого ими архипелага Северная Земля, обходили острова Анжу с севера, зашли на остров Беннетта и обнаружили ещё один остров, названный в честь помощника начальника экспедиции Вилькицкого. [11] Последнее открытие было совершено следующей экспедицией «Таймыра» и «Вайгача» 27 августа 1914, когда вахтенный «Вайгача» лейтенант Жохов [12] заметил остров с координатами 76°10′ с.ш. 153° в.д., получивший название остров Жохова.

Источник