- Кто открыл Атлантический океан?

- Кто открыл Атлантический океан?

- GEO-знания

- География материков и океанов (7 класс)

- Атлантический океан. История исследования

- История Атлантического океана

- История изучения Атлантического океана

- История исследования Атлантического океана

- Первый этап исследований Атлантического океана

- Второй этап исследований Атлантического океана

- Третий этап исследований Атлантического океана

- Четвертый этап исследований Атлантического океана

- История открытия и исследование Атлантического океана

- Древние исследователи Атлантики

- Эпоха Великих географических открытий

- Экспедиции XIX века

- Современные исследования

Кто открыл Атлантический океан?

Кто открыл Атлантический океан, Вы узнаете из этой статьи.

Кто открыл Атлантический океан?

Атлантический океан является вторым океаном на планете по величине. Площадь Атлантического океана составляет 91,6 млн. км². Около ¼ части припадает на внутриконтинентальные моря. Средняя соленость воды 35 ‰. Береговая линия сильно изрезанная на региональные акватории.

Отметим, что Атлантический океан на планете появился не сразу. Много миллион лет назад обе Америки, Европа, Африка и Антарктида представляли единый массив суши. На Земле последние 40 млн. лет происходил очень важный процесс — раскрытие океанского бассейна. Около 200 млн. лет назад образовалась Южная Атлантика. В меловом периоде произошло движение тектонических плит и расширение Атлантического океана, продолжающее сегодня со скоростью 2-3 см в год.

Побережье океана было заселено еще с древнейших времен. Историки считают, что финикийцы еще 4 000 лет до н.э. вели здесь торговлю с древними греками. Они (греки) в VI веке до н.э. на своих кораблях по океану достигали берегов Британии, Балтийского моря, Скандинавии. Однако эти письменные источники не считаются достоверными.

Известными исследователями и первооткрывателями акватории Атлантического океана являются викинги. В X-XI веках они переплыли Атлантику, достигли побережья Северной Америки (полуостров Лабрадор), открыли Гренландию.

Более интенсивное освоение Атлантики началось в XV веке. Так, португальцы изучили африканское западное побережье. В 1488 году португалец Бартоломеу Диаш возглавил экспедицию, которая обошла материк с юга по водам Атлантики. В 1492 году Христофор Колумб, пытаясь найти короткий путь в Индию, пересек Атлантический океан с востока на запад.

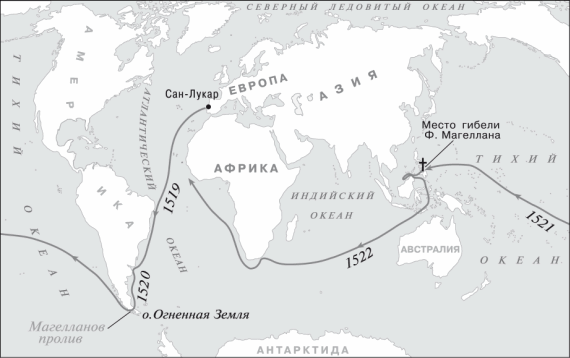

Мореходство в акватории океана сильно возросла. За два месяца в 1519 году его пересекли кораблями Фернана Магеллана в первой кругосветной экспедиции. В XVI-XVII веках измерили расстояние между западным и восточным побережьями Атлантического океана, открыты и описаны течения, определены глубины. В 1529 году в Испании издали первую батиметрическую карту океана.

С XIX века в Атлантическом океане работают специальные экспедиции для океанографических исследований американскими, британскими и немецкими учеными.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали, кто открыл Атлантический океан.

Источник

GEO-знания

География материков и океанов (7 класс)

Атлантический океан. История исследования

Первый этап (до начала XV ст.)

- 4000 лет до н.э. – VI в. н.э. — Финикийцы ведут активную торговлю в Средиземном море, выплывают к берегам Британских островов, огибают Африку.

- VI в. н.э. — Греки совершают плавания к побережью Британских островов, Скандинавии, Балтии, Западной Африки. Первые океанологические исследования

- IX-XI в. — Викинги совершают путешествия к Исландии, Гренландии, Северной Америке. Многократно пересекали Атлантику.

Второй этап (начало XV – середина XVII ст.)

- Конец XV в. — Б. Диаш, Васко да Гама Наносят на карту западное побережье Африки до мыса Доброй Надежды.

- Конец XV в. — Х. Колумб с помощью пассатов, западных ветров и течений многократно пересекает Атлантику.

- 1519 г. — Ф. Магеллан Достигает южных частей океана, наносит на карту Магелланов пролив, часть о. Огненная Земля.

- 1529 г. – Испанцы. Создана первая батиметрическая (подводного рельефа) карта с обозначением мелководья, рифов.

- 1578 г. — Френсис Дрейк Наносит на карту пролив между Южной Америкой и Антарктидой (пролив Дрейка)

Третий этап (XIX ст. – настоящее время)

- 1848 г. — М. Матье-Фонтэн Создает карту ветров и течений

- 1872-1938 гг. — Англичане, россияне, немцы. Первые океанографические экспедиции на суднах «Челленджер» и «Дисквавери», «Витязь», «Метеор»

- 1938 г. – настоящее время «Команда Кусто» (французы) Активное изучение подводного мира всего Мирового океана.

Тихий океан. Органический мир, Атлантический океан. Рельеф и природные ресурсы, экологические проблемы геологическое строение

Источник

История Атлантического океана

Вторым по величине океаном является Атлантический. Океаническая поверхность под водой образовывалась в различные периоды времени. Формирование океана началось в мезозойскую эру, когда раскололся суперконтинент на несколько материков, которые двигались и в результате образовали первичную океаническую литосферу. Далее происходило формирование островов и континентов, что способствовало изменению береговой линии и площади Атлантического океана. За последние 40 млн. лет происходит раскрытие бассейна океана по одной рифтовой оси, что длится до сих пор, поскольку плиты ежегодно движутся с определенной скоростью.

История изучения Атлантического океана

Атлантический океан осваивается людьми с древних времен. Через него проходили важнейшие торговые пути древних греков и карфагенцев, финикийцев и римлян. В Средние века до берегов Гренландии доплывали норманны, хотя существуют источники, подтверждающие, что они полностью переплывали океан и достигали берегов Северной Америки.

В эпоху великих географических открытий океан переплывали экспедиции:

- Б. Диаша;

- Х. Колумба;

- Дж. Кабота;

- Васко да Гамы;

- Ф. Магеллана.

Изначально считалось, что мореплаватели переплыв океан, открыли новый путь к Индии, но гораздо позднее выяснилось, что это Новая Земля. Освоение северных берегов Атлантики длилось в шестнадцатом и в семнадцатом веках, составлялись карты, шел процесс сбора сведений об акватории, климатических особенностях, направлениях и скорости океанических течений.

В восемнадцатом и девятнадцатом веках значительное освоение и изучение Атлантического океана принадлежит Г. Элису, Дж. Куку, И. Крузенштерну, Е. Ленцу, Дж. Россу. Они изучали температурный режим воды и наносили контуры берегов, изучали океанические глубины и особенности дна.

С двадцатого века по сей день проводятся фундаментальные исследования Атлантического океана. Это океанографическое изучение, с помощью специальных аппаратов, позволяющих изучить не только водный режим акватории, но и рельеф дна, подводную флору и фауну. Кроме того, изучается, как климат океана влияет на погоду материков.

Таким образом, Атлантический океан – это важнейшая экосистема нашей планеты, входящая в Мировой океан. Ее нужно изучать, так как она оказывает огромное влияние на окружающую среду, а в глубинах океана открывается удивительный мир природы.

Источник

История исследования Атлантического океана

Первые сведения о природе Атлантического океана появились за много веков до начала океанических исследований. Жители побережий постоянно наблюдали волны, приливы и отливы, течения, были знакомы с некоторыми представителями фауны.

Первый этап исследований Атлантического океана

Начальный период освоения — от древнейших времен до начала эпохи Великих географических открытий может быть назван предысторией научного исследования Атлантического океана.

Самые древние мореплаватели — финикийцы, египтяне, жители о. Крит имели неплохое представление о ветрах, течениях, берегах известных им акваторий. Во втором тысячелетии до н. э. центральным объектом исследования было Средиземное море. В VI в. до н. э. финикийцы уже плавали вокруг Африки. Первые письменные и картографические документы датированы первым тысячелетием до н. э., это были труды древних греков, а затем римлян.

В IV в. до н. э. уроженец города Массалия (Марселя) Пифей совершал плавания в Северную Атлантику, где определял в том числе высоту приливов и отливов. Плиний Старший (начало новой эры) сделал первую попытку связать явление приливов и отливов с фазами Луны. Аристотель писал о разнице температуры воды на поверхности и на глубине. Античные ученые много знали о географии и физике океана, остались достаточно подробные описания и карты с промерами глубин.

В X в. нашей эры норманнский мореплаватель Эрик Рыжий первым пересек Северную Атлантику, достиг берегов о. Ньюфаундленда, проплыл до 40° с. ш. и побывал на побережье Северной Америки. Однако эти исследования по количеству собранной информации во многом уступали античным.

Второй этап исследований Атлантического океана

Эпоха Великих географических открытий (XV—XVIII вв.) — время более фундаментального познания природы Мирового океана и, в первую очередь, Атлантического.

В это время европейцы начали основательно осваивать путь в Индийский океан, огибая берега Африки. В 1498 г. Васко-да-Гама открыл путь в Индию. Шестью годами раньше Христофор Колумб достиг берегов Америки и совершил еще три плавания — в 1493, 1498 и 1501 гг. Довольно точно было установлено расстояние от берегов Европы до Карибского бассейна, измерены скорости Северного экваториального течения, сделаны первые промеры глубин, взяты пробы грунта, даны первые описания тропических ураганов, установлены аномалии магнитного склонения у Бермудских о-вов. В 1529 г. в Испании была издана первая батиметрическая карта с обозначением рифов, банок, мелководья. В эту эпоху были открыты Северное Пассатное течение, Гольфстрим, у берегов Южной Америки — Бразильское и Гвианское течения.

Третий этап исследований Атлантического океана

В XIX и первой половине XX в. уже проводились планомерные экспедиции, во время которых осуществлялись общегеографические и специальные океанографические исследования. В плаваниях часто принимали участие ученые-естествоиспытатели.

Определялись температура и удельный вес морской воды на разных глубинах, собирались сведения о господствующих ветрах, рельефе дна и морских грунтах. В 1848 г. была опубликована карта ветров и течений. Особое место в исследованиях Атлантики конца XIX в. принадлежит специализированной океанографической экспедиции Британского королевского общества на паровом корвете «Челленджер» (1872—1876). Большие работы проводились в самых различных направлениях: физике, химии, геологии, биологии океана. По примеру «Челленджера» стали проводиться работы и другими государствами.

В 1886 г. корабль «Витязь» под командованием адмирала С.О. Макарова проводил исследования вод Атлантики: определялись температура, плотность, удельный вес. В начале XIX в. были проведены исследования для прокладки подводного кабеля между Старым и Новым Светом.

Четвертый этап исследований Атлантического океана

В настоящее время идет детальное изучение океана и его морей. Основные направления экспедиционных исследований: изучение климатов, накопление стандартных данных, комплексные исследования в малоизученных регионах, изучение динамики вод океана и, наконец, работы, непосредственно связанные с обслуживанием хозяйства, т. е. решающие практические задачи (выявление материальных ресурсов, обслуживание судов, обнаружение косяков рыб и т. п.).

С 1951 по 1956 г. англо-американская экспедиция проводила крупномасштабные съемки структуры и динамики вод в умеренных и тропических широтах Северного полушария, одновременно делались промеры глубин. Руководил работами известный океанолог Г. Дитрих. В 1959 г. советское судно «Михаил Ломоносов» обнаружило на 30° з. д. противотечение в приэкваториальных широтах, которое получило имя М. В. Ломоносова. В 1962-1964 гг. были проведены международные исследования тропической Атлантики между 20° с. ш. и 20° ю. ш. В 1974 г. проводился международный эксперимент по изучению тропической Атлантики (АТЭ).

Сейчас ведутся большие работы по программе исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). В результате были получены данные о физических и химических процессах в атмосфере Земли над океаном и в океане до глубины 1,5 км. Общая площадь исследования составила 52 млн. км 2 (между 20° с. ш. и 10° ю. ш.). Сделаны важные выводы о роли тропических районов океана в тепловом балансе Земли. Изучение океана продолжается.

Источник

История открытия и исследование Атлантического океана

Для большинства народов Европы и Африки изучение Атлантического океана, его береговой линии, ветров, течений и других особенностей стало жизненной необходимостью. Исследования начались несколько тысячелетий назад и продолжаются по сей день, но Атлантика до сих пор не раскрыла всех своих тайн.

Древние исследователи Атлантики

В известной нам истории древнейшими мореплавателями, обратившими свои взгляды к пучинам Атлантического океана, стали мореходы торговой республики Финикия, Древнеегипетского царства и острова Крит. У этих народов почти три тысячи лет назад уже были навыки изготовления кораблей, способных обогнуть Африканский континент.

Информация, по крупицам собранная мореплавателями, дошла до наших дней благодаря трудам древнегреческих, а затем и древнеримских авторов. Античные путешественники тоже занимались исследованиями морей. Так, в четвёртом столетии до н.э. некий Пифей Массалийский совершил плавание в северные воды Атлантики, где измерил высоту приливов и отливов. Спустя четыре с лишним столетия на основании этих записей Плиний Старший высказал предположение о связи приливных циклов с лунными фазами. Другие античные авторы излагали достаточно подробные сведения о географических особенностях северо-западной части океана, составляли подробные карты с обозначением глубин и течений.

Первым европейцем, которому удалось пересечь Атлантику, был норманн Эрик Рыжий, который в Х веке н.э. на своём корабле достиг берегов острова Ньюфаундленд, а затем посетил побережье Североамериканского континента.

Эпоха Великих географических открытий

Этот период исследований Атлантики начался с путешествия Христофора Колумба к берегам Американского материка. В течение трёх столетий сокровищница науки непрерывно пополнялась всё новыми и более подробными сведениями об Атлантическом океане.

Мореплаватели измерили скорость Северного экваториального течения, определили расстояние до берегов Америки и глубины у побережья самых крупных островов Карибского бассейна. Были открыты Гольфстрим и Северное пассатное течение, а также течения у побережья Латинской Америки.

Картографы начали создавать карты, на которых обозначались рифы, мелководья, течения, банки и другие важные для мореплавателей подробности.

Экспедиции XIX века

В XIX столетии изучение Атлантического океана приобрело систематический характер. Ведущие морские державы отправляли исследовательские экспедиции для проведения океанографических исследований. Они включали замеры температуры и солёности морской воды, точные промеры глубин, составление карт донного рельефа, взятие проб морского грунта и т.д.

Огромный массив информации был собран членами британской экспедиции на корвете «Челленджер», продлившейся четыре года (1872-1876 гг). Спустя десять лет Российская империя отправила для изучения Атлантического океана корабль «Витязь», которым командовал адмирал С. Макаров.

Современные исследования

В ХХ веке работы по изучению Атлантики получили новый импульс. Были исследованы климатические особенности, собраны данные по атмосферным явлениям и изменениям погоды, проделана огромная работа по уточнению картографических данных. С началом космической эры учёные получили новые возможности по сбору и обработке данных. Получаемые сведения были направлены на решение практических задач – обеспечение безопасности трансатлантических перевозок, выявление запасов полезных ископаемых и других природных ресурсов, поиск косяков рыбы и т.д.

Сбор научных данных сегодня ведётся при помощи исследовательских судов, батискафов, аэрофотосъёмки и космических спутниковых наблюдений. Планомерная работа позволяет выявлять всё новые особенности и закономерности движения океанских вод. Так, в 1959 году советские исследователи на судне «Михаил Ломоносов» открыли новое экваториальное противотечение. В 1974 году учёные из разных стран участвовали в масштабном эксперименте, позволившем получить новые данные о тропическом поясе океана.

В настоящее время основное внимание уделяется изучению атмосферных процессов планетарного масштаба. Объединённые усилия учёных по программе ПИГАП позволили получить новые сведения о физико-химической природе процессов, протекающих в океанских глубинах до 1,5 км и в атмосфере над ними. Наблюдения, охватывающие площадь, равную 52 млн км 2 , позволили по-новому оценить роль тропических областей Атлантики в формировании климата нашей планеты и её теплового баланса.

Источник