Освоение Белого моря

Принято считать, что Белое море — один из наиболее изученных водоемов нашей страны. Заселение его берегов произошло в глубокой древности. Освоение промысловых ресурсов имеет тысячелетнюю историю. Систематическое научное изучение ведется начиная со второй половины XVIII столетия. Однако, несмотря на столь давнюю историю освоения и изучения, приходится констатировать, что наши знания об этом водоеме все еще весьма фрагментарны, а использование ресурсов моря далеко от научно обоснованного. Имеющиеся данные свидетельствуют о прогрессирующем оскудении природных богатств моря, обусловленном деятельностью человека. В связи с этим очевидно, что рассмотрение вопроса о современном состоянии Белого моря и о степени его изученности следует начать с анализа истории заселения его берегов и научных исследований.

Первые стоянки людей на побережье Белого моря (в устье р. Кеми) датируются IX—VIII тысячелетиями до н.э. Немногочисленные каменные орудия свидетельствуют о развитом рыболовстве», по-видимому, составлявшем наряду с охотой основу жизни древних племен (Панкрушев, 1978). Такой характер взаимоотношений человека и природы, при котором люди являлись лишь одним из элементов существовавших экосистем, а не II ОД IIIII H.TH IX себе, сохранялся в течение всего мезолита и H)HT

Наскальные рисунки, обнаруженные на Карельском берегу (р. Выг, устье), свидетельствуют о развитии гарпунной охоты на белух и моржей. Эти промыслы привели к созданию относительно небольших морских судов, на которых первопоселенцы пересекали все Белое море, причем отнюдь не только в самых yзких местах.

Поселения человека на Мурманском побережье Баренцева моря, совпадающие по времени с поздненеолитическими беломорскими стоянками, отмечены наличием кухонных oTőpoco B, среди которых обнаруживаются KOTH acTOHOTHX H китообразных, а также раковины различных моллюсков. Следующие из этого выводы об использовании в пищу как морских зверей, так и беспозвоночных животных могут, по-видимому, быть распространены не только на баренцевоморское, но и на беломорское население T периода. K данному времени относится и начало некоторого

* В. В. Кузнецов (1960) считал, что рыболовство первобытных поселенцев Белого моря возникло гораздо позже охоты, что, однако, противоречит современным представлениям.

вычленения человека из природы, с которой он ранее составлял LIF, TOE. O6 этом, в частности, свидетельствует появление в различных местах Белого моря ряда весьма заметных культовых сооружений: сейдов, лабиринтов и могильников.

На рубеже новой эры к ставшему традиционным промыслу рыбы и морского зверя добавляется бурно развивающееся подсечное земледелие, принесенное на берега Белого моря прибалтийско-финскими (древними карельскими) племенами, потеснившими коренное, по-видимому, самодийское население. При этом, естественно, резко усиливается антропогенное воздействие на наземные экосистемы, тогда как животный и растительный мир самого моря по-прежнему не подвергается LTDIE BHE HHTEHHM воздействиям. Постоянные русские поселения сформировались на берегах Белого моря в Х в. (Бернштам, 1978). В этот начальный период колонизации края промысел новгородцами морского зверя был еще весьма слабо развит, но ему сопутствовали скупка клыков моржа у местного населения и их последующий экспорт в Константинополь (Ноэль, 1817). В дальнейшем в Поморье возникают многочисленные русские поселения. Примерно на начало XII в. приходится резкая интенсификация промыслового использования богатств Белого моря. Народ, стоящий на весьма высокой ступени цивилизации, крайне энергичный и предприимчивый, принесший в северный край веками накопленный опыт и отлаженную технологию, давно и хорошо знакомый с железом, очень быстро приступил к тому, что принято называть переделкой природы. Первыми жертвами этого стали моржи, истребление которых не могло, естественно, не сказаться и на состоянии донных биоценозов, поскольку эти крупные млекопитающие питаются главным образом массовыми двустворчатыми моллюсками.

Начало оскудения промысловых ресурсов Белого моря трудно датировать точно. Несомненно лишь, что это прямо связано с интенсивной колонизацией Поморья русскими поселенцами. Однако трудно согласиться с мнением В. В. Кузнецова (1960) о том, что именно уменьшение промысловых богатств этого водоема вызвало дальнейшую экспансию новгородцев за пределы Белого моря. На наш взгляд, существование г. Колы на Мурманском побережье Баренцева моря уже в 1264 г. может свидетельствовать лишь о быстром и весьма интенсивном расселении наших предков в этих местах. Несомненно, однако, что в дальнейшем именно это и послужило причиной обеднения природных ресурсов Севера вообще и Белого моря в частности.

Источник

Белое море

Белое море — расположенное на северной окраине европейской части России, занимает площадь 90 тыс. км².

Оно относится к морям Северного Ледовитого океана, но это единственное из арктических морей, которое практически полностью находится к югу от Полярного круга.

Среди поморов, а затем и среди географов так издавна и повелось: северную часть Белого моря называют Воронкой, а узкую часть южнее ее Горлом.

В Горле и Воронке Белого моря, судоходство требует большого искусства от моряков. Здесь возникают сильные приливо-отливные колебания уровня воды.

Особенно примечательны приливы в Мезенском заливе, где общий размах колебаний уровня может достигать 9 метров. Таких больших колебаний нет ни в одном другом море Северного Ледовитого океана. Среди морей Российской федерации после Охотского моря, Белое занимает в этом отношении второе место. С такими большими колебаниями уровня связаны сильные течения, идущие то на юг, то на север.

Современные суда справляются с этими течениями, но парусным судам в прежние времена приходилось туго среди стремительно мчащихся струй. Нередко бывали случаи, что течения подхватывали корабль и бросали на прибрежные камни.

С давних пор Горло Белого моря приобрело среди мореплавателей славу «кладбища кораблей», не забытую до сих пор. У входа в Горло есть остров Моржовец. Берег его заметно разрушается быстрыми течениями и волнами. Например, с 1833 по 1865 год берег отступил на 502 метра, а рядом расположенный участок с 1860 по 1881 год — на 512 метров. Если разрушение острова и дальше будет проходить с такой скоростью, то через тысячу лет на месте острова будет только отмель.

Конечно, если бы берега были скалистыми, они разрушались бы значительно медленнее. Но остров сложен из сравнительно рыхлых песчано-глинистых отложений, накопленных, возможно, в ледниковую эпоху. Такие же участки есть на Канинском берегу Белого моря. Они тоже разрушаются.

На южном берегу Кольского полуострова в некоторых местах встречаются россыпи хорошо окатанного, промытого и отсортированного песка. Из перемолотого ветрами и водой кварца и полевого шпата образовались сыпучие голые дюны. Эти пески замечательны тем, что они, если их что-либо потревожит, начинают звучать, издавать свистящие звуки. Такие пески, в которых при подвижках возникают звуковые волны, называются «поющими». У нас в Советском Союзе они есть еще на Рижском взморье. Не всегда они так энергично отзываются на приход посетителя или на порыв ветра. Обычно эти пески «поют» только при сухой погоде вскоре после дождя. Самая важная и интересная особенность вод Белого моря — большой приток пресных речных вод.

Красив и богат подводный мир Белого моря.

Если подсчитать общее количество воды, проникающей через Горло, получится странный вывод — из Баренцева моря входит воды значительно меньше, чем уходит из Белого в Баренцово. Водообмен оказывается неравноценным.

Это результат скопления в Белом море большого количества речных вод. Сюда впадает ряд крупных рек: Северная Двина, Мезень, Онега, Выг, Нива и другие. Между тем площадь моря невелика. Слой речной воды, если бы его можно было задержать в море, составил бы около 4 метров в год — даже за вычетом испарившейся воды. Такого обилия пресной воды нет ни в одном другом море. Между тем соленость воды моря — около 30 промилле не является самой малой.

Как это объяснить? Очевидно, верхний слой, имеющий малую плотность, плохо перемешивается с нижними, более тяжелыми слоями и как бы скользит по ним к выходу. Навстречу идет соленая баренцовоморская вода, которая заполняет впадины. Если бы эта вода не приходила, Белое море быстро опреснилось бы.

Выявить механизм всех этих встречных потоков, подсчитать количество речной воды было нелегко. Но советские исследователи, изучавшие море параллельно с изучением суши, рек и климата, преодолели все затруднения. В результате и был подсчитан «пресный баланс» вод Белого моря.

При этом выяснилось, что огромную роль в режиме моря и жизни в нем имеет сильное перемешивание воды в Горле. Именно из-за него вся глубокая часть Белого моря заполнена однородной водой, имеющей и зимой и летом одинаковую отрицательную температуру — 1,4 градуса. Эта вода образуется в Горле зимой и скользит по склону дна в Бассейн — центральную часть моря. Из подсчетов наших ученых видно, что ежегодно почти половина всего объема воды в море заменяется новой водой. Пожалуй, только Баренцево и Чукотское море могут в этом отношении поспорить с Белым морем.

На зиму в Белое море заплывают большое количество тюленей и обосновываются на островах, особенно много из бывает на острове Моржовец. Во вторую половину зимы, когда тюлени выходят на лед и образуют гигантские лежбища вместе с детенышами. Они обычно не боятся людей и к ним можно запросто подойти почти вплотную.

Белое море единственное из морей Северного Ледовитого Океана расположенное южнее полярного круга. Мало того, оно полностью врезано в сушу, и только на севере соединяется с Баренцевым морем. Береговая линия моря образует множество заливов самые крупные это: Кандалакшский залив, Онежская, Двинская и Мезенская губа. На Белом море находится много островов. Самые известные это Соловецкие острова, остров Олений, остров Великий и остров Моржовец. Море мелководно, средняя глубина бассейна около 200 м. Кандалакшский залив самый глубокий — 300 м. Двинская губа протяженностью 93 км. имеет глубину до 120 м. которая уменьшается к устью Северной Двины.

Климат достаточно суровый. Зима долгая и холодная. Температура зимой порядка -15°С, но бывает опускается до -25°С. Лето всего два с небольшим месяца и достаточно прохладное. Летом часто идут дожди, средняя температура 18°С, но тногда держится даже в июле 8-10°С. Годовое Количество осадков за год примерно 600 мм. Довольно часто бывает туман. Летом вода прогревается до + 10°С, зимой до — 1,8°. Зимой море обычно почти полностью покрывается льдом, толщина — 35-40 см, в холодные зимы береговой припай бывает до 150 см. Большая часть льдов дрейфующая, постоянный только припай шириной около 1 км. Полностью лёд тает только к концу мая.

Белое море очень богато водными ресурсами, в его водах насчитывается около 50 видов промысловой рыбы и несколько сотен видов моллюсков и донных растений. Не смотря на свою относительно небольшую величину, Белое море играет огромную роль для России. Помимо рыбопромысловой и водо-транспортной сфер, оно является крупнейшим региом кораблестроения, в том числе и атомного подводного флота.

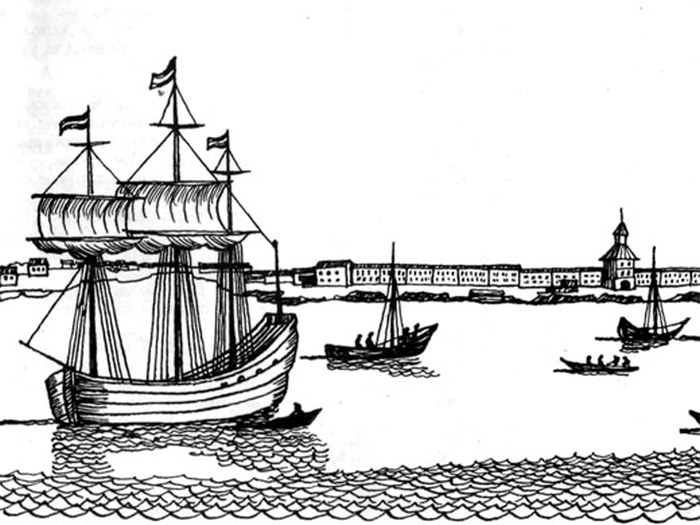

Освоение Белого моря имеет многовековую историю. Богатый рыбой и пушным зверем регион Белого моря издавна привлекал внимание русского народа. Ещё на заре становления Российского государства эти края обживались выходцами из Новгородского княжества, которых позже стали называть поморы. На берегу Северной Двины в XIV веке было основано село Холмогоры. Именно из Холмогор в 1492 году отправился в Европу первый караван русских кочей, груженый зерном и соболем. С этим караваном отправились в Данию послы русского царя Ивана III.

В 1553 году в Холмогоры прибыл первый английский корабль «Эдуард Бонавентура». Командовавшего кораблем шкипера Ричарда Ченслора, посланца английского короля Эдуарда VI, радушно встретил воевода Холмогор Феофан Морозов, и даже организовал ему поездку в Москву для переговоров. В результате переговоров была организована Лондонско-Московская компания, которая вела торговлю и открыла в Холмогорах мануфактуру по переработке пеньки и изготовлению канатов. Компания просуществовала до 1698 года. После англичан в Холмогоры прибыли голландцы, обосновавшие торговую факторию. В городе строились лавки и лабазы, Холмогоры превратился в большой центр торговли.

Для защиты от набегов чужеземцев, в порту был построен кремль, представлявший собой четырёхугольную крепость с пятью башнями. Кремль в 1613 году выдержал осаду польско-литовского войска. Правда, он устоял не долго, через несколько лет его размыло во время паводка. Тогда в 1621 году на другом высоком берегу холмогорцы построили новый кремль, тоже из дерева, но уже с 11 башнями. Через два года он сгорел… В 1682 году в Холмогорах была учреждена епархия, и благодаря её первому главе — архиепископу Афанасию город стал застраиваться каменными домами. Торговля росла, и небольшой порт на реке был не в состоянии принимать морские корабли с низкой осадкой. В 1584 году в дельте Северной Двины был построен новый порт и город — Новые Холмогоры. Во второй половине XVII века он был переименован в Архангельск, который на долгие годы стал единственным морским портом Московского государства.

Во времена Петра I, который решил сделать Россию морской державой, в Архангельске были сооружены первые в России верфи, на которых по голландской технологии начали строить большие корабли способные плавать не только в море, но и в открытом океане. Прибыв в Архангельск в 1693 году, Петр впервые вышел в море на 12-пушечной яхте «Святой Петр» построенной к его приезду.

В этом же году он там основал первую казенную верфь — Соломбальскую, которая позже стала Архангельским адмиралтейством. Во второй приезд, 20 мая 1694 года, Петр собственноручно спустил на воду с Соломбальской верфи первый русский 24 пушечный морской корабль «Святой Павел». За время правления Петра, на верфях Белого моря было построено около 150 кораблей, в том числе 50-ти и 70-пушечные корабли, экипажи которых были в несколько сотен человек. Так появилась первая российская флотилия, а Россия состоялась как морская держава.

Во времена Советской власти строительство кораблей в Белом море стало приоритетом этого региона. В 1936 году недалеко от Архангельска в Никольском устье Северной Двины было начато строительство судостроительного завода. И уже в 1939 году бал заложен первый военный корабль — линкор «Советская Белоруссия». Поселок Молотовск получил статус города и стал называться Северодвинском.

Северодвинск второй по величине город после Архангельска, а бывший «Севмаш» один из крупнейших судостроительных заводов мира. С 1939 по 1990 годы здесь было построено 45 боевых кораблей, 163 подводных лодок, в том числе 128 атомных. Только с 1990 года на производственным объединением «Северное машиностроительное предприятие» построено более сотни судов различного назначения: для министерства обороны, для нефтегазового комплекса, для рыбодобывающей отрасли и для многих иностранных заказчиков.

В истории Белого моря была и черная полоса. Ещё в пятнадцатом веке, на Соловецких островах появились поселения монахов, которые позже были преобразованы в монастырь. После раскола Русской православной церкви, Соловецкий монастырь стал пристанищем староверов, которые взбунтовались против новых устоев. Они в течение 7 лет выдерживали осаду царского войска, но все-таки бунт был жестоко подавлен. Монастырь был разгромлен и тысячи монахов и поддерживающих их поморов были замучены и убиты. Но спустя годы, монастырь снова был восстановлен.

После революции, в 1920 году Соловецкий монастырь закрыли, а на Соловках был создан совхоз «Соловки» и лагерь для заключенных, военнопленных Гражданской войны. Монахи вынуждены были пойти работать в совхоз, а некоторые покинули острова. С 1990 года Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на Соловецких островах восстановлен в правах и снова действует. Кроме того там же в 1967 году создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Не смотря на многие, не всегда позитивные события, Белое море было и остается одним из важных для России морей имеющих промысловое, транспортное и оборонное значение, а своеобразная, северная природа этого региона становится все привлекательнее для внутреннего и международного туризма.

Источник