Урок физики в 11-м классе на тему «Передача информации с помощью электромагнитных волн»

Разделы: Физика

Цели урока:

- Образовательные:

- ознакомить учащихся с практическим применением электромагнитных волн;

- раскрыть физический принцип радиотелефонной связи;

- познакомить с основными частями простейшего радиоприемника, раскрыть физическую сущность модуляции, детектирования и усиления.

- Развивающие:

- на примере изучения явления радиопередачи и радиоприема электромагнитных волн показать материальность электромагнитных полей;

- раскрывая роль А.С. Попова в изобретении радио, показать мировое значение его работ в области практического использования электромагнитных волн для передачи осмысленных сигналов без проводов;

- учить работать с дополнительной литературой, с использованием материалов интернета.

- Воспитательные:

- воспитать чувство гордости за отечественную науку и технику, опередивших в свое время зарубежную науку и технику.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Учебник: Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик «Физика 11»

Демонстрации:

- Модуляция электромагнитной волны.

- Демодуляция электромагнитной волны.

Видеофрагменты:

- «Изобретение радио»

- «Физические основы радиопередачи»

План изложения нового материала:

1. Из истории изобретения радио.

2. Принцип радиосвязи.

3. Как создают электромагнитные волны высокой частоты?

4. Распространение радиоволн.

5. Перспективы электронных средств связи.

1. Оргмомент (1 мин.)

2. Повторение темы «Электромагнитные волны» (10 мин.)

Проведение самостоятельной работы:

1. Что такое электромагнитные волны:

А. Распространяющееся в пространстве переменное магнитное поле.

Б. Распространяющееся в пространстве переменное электрическое поле.

В. Распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле.

2. Каковы основные положения теории электромагнитного поля Максвелла?

А.При всяком изменении электрического поля возникает вихревое магнитное поле, распространяющее со скоростью света.

Б. При всяком изменении магнитного поля возникает вихревое электрическое поле, распространяющее в окружающем пространстве со скоростью света.

В. При всяком изменении электромагнитного поля возникает вихревое электрическое поле у которого вектор напряженности:. При изменении электрического поля возникает магнитное поле, у которого вектор индукции:

распространяется в окружающем пространстве со скоростью света.

3. Как в воздухе изменится длина электромагнитных волн, излучаемых колебательным контуром, если ёмкость колебательного контура увеличить в 4 раза:

А. Уменьшится в 4 раза.

Б. Увеличится в 2 раза.

В. Увеличится в 4 раза.

4. Определить частоту колебаний электромагнитных волн в вакууме, если длина их равна 2 см.

5. Как должна двигаться заряженная частица, чтобы возникло электромагнитное излучение?

А. С постоянной скоростью.

Б. Находится в покое.

В. Двигаться с ускорением.

Вопросы:

– Что является источником электромагнитных волн?

– Что является излучателем электромагнитных волн?

– Как утроен вибратор Герца, каков принцип его работы?

– Какова скорость распространения электромагнитных волн в воздухе?

– Перечислите основные свойства электромагнитных волн.

3. Изложение нового материала

Из истории изобретения радио

Радиосвязь — это коллективное изобретение. Начало положил английский физик Майкл Фарадей, открывший в 1831 г. явление электромагнитной индукции. Основываясь на представлениях Фарадея и развивая их, английский ученый Дж. Максвелл в 1865 г. пришел к выводу, что металлический проводник, по которому течет ток, должен излучать в пространство электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света. Первый, кому удалось «создать» и детектировать электромагнитные волны, был немецкий ученый Генрих Герц в 1887 г. Однако детектор Герца обладал очень маленькой чувствительностью. Этот недостаток восполнил французский физик Эдуард Бранли в 1890 г. Он установил, что электрическое сопротивление металлических порошков резко снижается под воздействием электромагнитных волн. Таким образом, был изобретен «когерер» — чувствительный детектор волн. В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации электромагнитных волн.

5 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие первого в мире радиоприемника. 24 мая 1895 г. была передана первая в мире телеграмма (на расстояние 250 м). На маневрах Черноморского флота в 1899 г. ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20 км. В начале 1900 г. радиосвязь была успешно использована во время спасательных

операций в Финском заливе. При участии А. С. Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии.

1901 г. итальянскому инженеру Г. Маркони удалось установить радиосвязь через Атлантический океан. Его деятельность сыграла большую роль в развитии радио как средства связи, и была отмечена в 1909 г.Нобелевской премией.

Важным этапом в развитии радиосвязи стало создание в 1913 г. лампового генератора незатухающих электромагнитных колебаний. В последующие годы усилиями многих выдающихся ученых и инженеров разных стран радиотехника превратилась в чрезвычайно широкую и разнообразную отрасль техники.

Радиосвязь — передача и прием информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов.

Принцип радиосвязи заключается в следующем: переменный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстро меняющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Достигая приемной антенны, электромагнитная волна вызывает в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик.

Для осуществления радиотелефонной связи необходимо использовать высокочастотные колебания, интенсивно излучаемые антенной. Для передачи звука эти высокочастотные колебания изменяют с помощью электрических колебаний низкой частоты (этот процесс называют модуляцией).

Процесс модуляции заключается в изменении одного или нескольких параметров высокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения (низкочастотного колебания). (Приложение 1) (Демонстрация)

Демодуляция — процесс выделения низкочастотных (звуковых) колебаний из принятых модулированных колебаний высокой частоты. (Приложение 2). (Демонстрация)

Остается превратить электрические колебания в звуковые. Это делают с помощью динамика. (Приложение 3).

Как создают электромагнитные волны высокой частоты?

Устройством, в котором создаются и поддерживаются электромагнитные колебания высокой частоты, является генератор электромагнитных колебаний.

Основной элемент такого генератора — колебательный контур, который состоит из катушки и конденсатора. (Приложение 4).

Расчеты показывают, что период колебаний Т связан с индуктивностью катушки L и электроемкостью конденсатора С соотношением

Таким образом, изменяя L и С, можно генерировать электрические колебания нужной частоты. (Приложение 5).

Согласно современной теории волны распространяются различными путями. Один путь лежит вдоль поверхности Земли. По нему распространяется так называемая поверхностная (земная) волна. Она сравнительно быстро затухает из-за поглощения энергии всеми проводниками, встречающимися на ее пути.

Форма Земли ограничивает дальность приема поверхностных волн. Если бы они распространялись строго прямолинейно, то радиосвязь была бы возможна только на расстоянии прямой видимости. Но поскольку с высотой электрические и магнитные параметры атмосферы меняются, поверхностная волна преломляется, отклоняясь к Земле, ее траектория искривляется, и дальность приема увеличивается.

Препятствия на поверхности Земли отражают радиоволны. За препятствиями может образовываться радиотень, куда волна не попадает. Но если длина волны достаточно велика, то вследствие дифракции волна огибает препятствие и радиотень не образуется. Мощные радиостанции, работающие на длинных волнах, обеспечивают связь на несколько тысяч километров. На средних волнах связь возможна в зоне до несколько сотен километров. На коротких волнах — лишь в зоне прямой видимости. Имеются также волны пространственные, которые распространяются от антенны по пути, лежащему под большим или меньшим углом к поверхности Земли. На высоте порядка100-300 км волны встречаются со слоем, состоящем из воздуха, ионизированного электромагнитным излучением Солнца и потоком заряженных частиц, излучаемым им. Этот слой называют ионосферой.

Проводящая электрический ток ионосфера отражает радиоволны с длиной волны, большей 10 м, как обычная металлическая пластина. Но способность ионосферы отражать и поглощать радиоволны существенно меняется в зависимости от времени суток и времен года.

Волны после отражения в ионосфера вновь попадают на Землю. Однако все зависит от угла, под которым волны входят в ионосферу. Если он превышает некоторую величину, волны проникают в ионосферу, проходят сквозь нее и затем свободно распространяются в космическом пространстве. И, наоборот, если угол меньше некоторой предельной величины, волна под тем же углом отражается к Земле. Чем меньше длина волны, тем глубже волна проникает в ионосферу, а значит, с большей высоты отражается. Короткие волны распространяются на большие расстояния только за счет многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли. Именно с помощью коротких волн можно осуществить радиосвязь на любых расстояниях на Земле.

Перспективы электронных средств связи

Сегодня ведутся активные работы по передаче «цифрового» звука, то есть звука, записанного дискретной последовательностью импульсов. Информация, записанная в цифровом виде, благодаря своему импульсному характеру, может передаваться практически без помех, поэтому ее воспроизведение отличается исключительно высоким качеством. Таким же высоким качеством обладает и цифровое видеоизображение.

На повестке дня также телевидение высокой четкости, при котором изображение на экране формируется намного большим числом точек, чем в обычном телевидении.

Современный мир уже немыслим без «Всемирной Сети», как называют Интернет — компьютерную сеть, соединившую воедино десятки тысяч локальных компьютерных сетей во всем мире. Все большее число людей пользуются услугами Интернета, и в ближайшем будущем Интернет станет, видимо основным способом получения и передачи информации. Для передачи информации в Интернете используются телефонные линии связи и радиоволны (в том числе ретранслируемые спутниками связи).

Вопросы к учащимся:

– Можно ли, превратив звуковые колебания в электрические, подавать их в антенну и таким образом осуществить передачу по радио речи или музыки?

– Почему нельзя принятые и усиленные электромагнитные колебания подавать в громкоговоритель?

– Почему радиоволны огибают землю?

– Зачем передающие антенны телецентров располагают на многометровых вышках?

– Имеются ли существенные различия между условиями распространения радиоволн на Луне и на Земле?

4. Закрепление

В схеме радиоприёмника индуктивность катушки 0,2 мГн, ёмкость переменного конденсатора может меняться от 12 до 450 пФ. На какие длины волн рассчитан этот радиоприёмник?

Для конспекта ученика:

Радиосвязь — передача и прием Информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов.

- Процесс модуляции заключается в изменении одного или нескольких параметров высокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения (низкочастотного колебания).

- Демодуляция — процесс выделения низкочастотных (звуковых) колебаний из принятых модулированных колебаний высокой частоты.

5. Рефлексия

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

- сегодня я узнал…

- было интересно…

- было трудно…

- я выполнял задания…

- я понял, что…

- теперь я могу…

- я почувствовал, что…

- я приобрел…

- я научился…

- у меня получилось …

- я смог…

- я попробую…

- меня удивило…

- урок дал мне для жизни…

- мне захотелось…

6. Домашнее задание: §18, задачи №№11.1-11.6,11.9,11.11,11.12,11.15-11.18

Источник

Первая трансокеанская радиосвязь…

Автор: Григоров Игорь Николаевич

Прошло более ста лет с момента установления Маркони первой трансатлантической связи. За это время на нашей планете свершилось множество грандиозных событий, кардинально изменивших ход мировой истории. Радиотехника за эти сто лет прошла такой путь, о котором в начале 20 века никто, даже самые смелые фантасты не могли и мечтать. Освоен широкий диапазон электромагнитных волн, который простирается от долей Герца до сотен Гигагерц. Изобретены различные немыслимые в начале 20 века виды модуляции. Приняты сигналы от искусственных космических спутников, находящихся за многие сотни миллионов километров от Земли. Радиоаппаратура начала 20 века выглядит перед современным человеком просто смешной и нелепой.

Но до сих пор продолжается, в общем-то, бессмысленный спор, который начался уже 15 декабря 1901 года, когда Маркони опубликовал сообщение о своей Первой Трансатлантической связи. Спор о том, а была ли действительно проведена эта связь.

Спор через века

Действительно, среди специалистов возникает много вопросов, относящихся к различным моментам проведения Первой Трансатлантической связи. Многие из этих вопросов вызваны тем, что радиоаппаратура начала 20 века была крайне не совершенна. Вследствие этого Маркони трудно было определить многие технические характеристики используемой им аппаратуры. Очевидно поэтому сам Маркони и его помощники, участвовавшие в проведении Первой Трансатлантической связи, в разное время приводили противоречащие друг другу сообщения о технических данных радиоаппаратуры используемой ими в этом эксперименте.

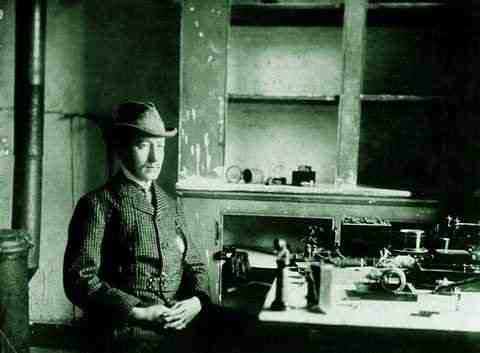

Photo: Marconi

Давайте же вместе попробуем насколько это сейчас возможно, непредвзято разобраться, в основных доводах приводимых противниками и сторонниками установления Первой Трансатлантической связи и передачи при этом самой дорогой в мире первой радиограммы, или маркониграммы , как еще много лет подряд называли сообщения, переданные с помощью радио. После этого читатель сам сможет решить, к сторонникам или противникам установления Первой Трансатлантической связи ему присоединиться.

Давайте рассмотрим передатчик, который использовался на передающей станции в Poldhu для проведения этой связи. Прежде всего нас интересуют такие его параметры, как мощность и частота работы. Но, как раз эти, наиболее важные для нас параметры являются до настоящего времени достоверно неизвестны.

До сих пор точно неизвестна высокочастотная мощность в антенне, которую обеспечивал передатчик расположенный в Poldhu . Измерение высокочастотной мощности, особенно ее больших уровней, даже в настоящее время представляет сложную задачу. В начале 20 века точно измерить мощность передатчика было просто невозможно. В качестве примера можно привести передатчик, предназначенный для регулярной трансатлантической связи, который вступил в строй в 1907 году. Его мощность оценивалась разными специалистами от 100 до 300 киловатт [1] ! Разброс мощности почти в три раза!

Мощность передатчиков в то время определялась приблизительно, на основании показаний многих приборов. Конструктор передатчика в Poldhu Ambrose John Flemming ( 28 of November, 1848- 18 of April, 1945 ) определил мощность своего передатчика в 25 000 ватт [2] . Следует заметить, что Flemming в то время был одним из опытнейших конструкторов передатчиков в мире, и его оценка мощности сконструированного им передатчика заслуживает доверия.

Сам Маркони всячески уклонялся от ответов о величине мощности и о значении частоты работы передатчика в Poldhu . Очевидно он понимал, что его ответы на эти вопросы являются спорными. В одной из своих лекций, посвященной тридцатилетнему юбилею этой связи, которую Маркони читал в начале 30-х годов, Маркони сказал, что мощность передатчика, используемого им для проведения первой трансатлантической связи была равна 15 кВт [3] . Обратите внимание, что это было сказано по прошествию 30 лет после проведения Первой Трансатлантической связи. Это заявление было сделано уже многоопытным человеком, имеющим огромный опыт в конструировании радиопередающих систем. По всей видимости, реальная мощность передатчика в Poldhu находилась между тем уровнем мощности который определил Flemming и тем уровнем мощности, который назвал Маркони.

Длина волны передатчика Флеминга

Вторую, наибольшую для нас загадку представляет длина волны, на которой работал передатчик в Poldhu . Сам Маркони обычно предпочитал упорно уклонялся от ответа на этот вопрос. В разное время, в разных лекциях посвященных проведению Первой Трансатлантической связи, Маркони и его помощниками были названы несколько длин волн, на которых, как предполагалось, работал передатчик в Poldhu . Flemming в своей лекции, посвященной проведению Первой Трансатлантической связи, которую он прочитал в 1903 году, сказал, что длина волны, на которой работал его передатчик была равна 304,8 метра. Маркони, в своей лекции которую он читал в Royal Institution в Англии в 1908 году, определил длину волны передатчика в 365,8 метра. Но, гораздо позже, в лекции посвященной юбилею проведения Первой Трансатлантической связи, он уже говорил, что длина волны передатчика Флемминга была равна 1800 метров (166 кГц) [3].

Где же истина? Какая цифра правильная? Как ни странно, никакая. Маркони не была названа реальная длина волны (частота) работы передатчика расположенного в Poldhu . Почему? Можно предположить, что точная частота работы передатчика действительно была неизвестна самому Маркони. По прошествию времени он просто вносил в предполагаемую частоту работы этого передатчика коррекции, основываясь на своем приобретенном опыте проведения дальних связей.

Мы можем предположить, что Flemming действительно рассчитывал свой передатчик для работы на длине волны равной примерно 300 метров, как он тогда утверждал. Но ни Flemming ни Маркони в то время не могли предположить, что выбор длины волны 300 метров был крайне неудачным для проведения трансатлантической связи в дневное время. Волны с этой длиной волны испытывают значительное поглощение при дневном распространении в слое ионосферы D . В результате этого установление дальней связи, используя радиоволну этой длины, маловероятно.

Это дало в руки противников проведения Первой Трансатлантической связи серьезные аргументы, позволяющие поставить под сомнение проведение этой связи. Вероятно, именно по этой причине, в 30 годах Маркони “заменил” спорную длину волны 300 метров на “более подходящую” для установления трансокеанской радиосвязи длину волны 1800 метров (166 кГц) [3] . Радиоволны с этой частотой способны отражаться от слоя D в дневное время. Вследствие этого, на такой длине волны вполне могла быть проведена трансатлантическая связь в дневное время.ъ

А все же, какая в действительности была частота работы передатчика в Poldhu ?

Ну, что же, наше поколение радиотехников успешно справилось с решением этой загадки. В первых искровых передатчиках частота их работы полностью определялась частотой настройки антенной системы этих передатчиков на первый четвертьволновый резонанс. Сразу следует обратить внимание, что при такой схеме построения искрового передатчика исключалась работа его выходной цепи на высокочастотных гармониках антенны, так как jigger выходной цепи настраивался в резонанс с антенной системой.

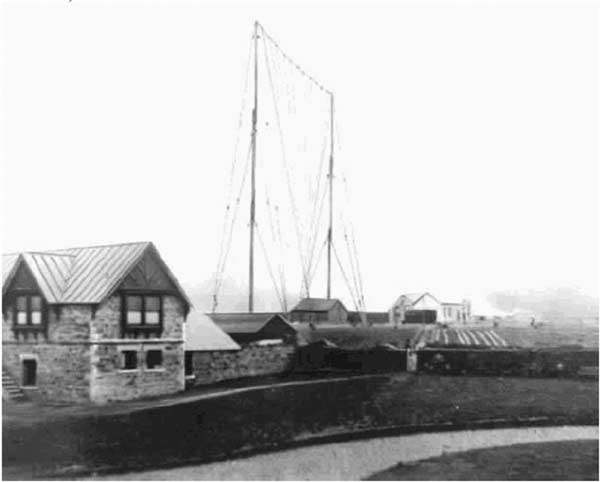

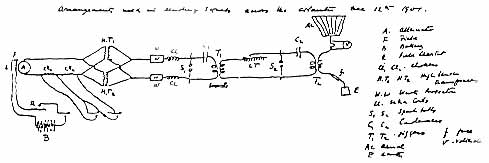

Конструкция антенной системы была известна. Конструкция катушек, используемых в выходной цепи передатчика, которые влияли на резонанс антенны, тоже в общем то была известна. Далее, на основании знаний о размерах антенны и о конструкции выходной цепи передатчика была определена частота четвертьволнового резонанса, на которой работала антенна система, и, следовательно, была определена частота передатчика используемого для Первой Трансатлантической связи [4] . Оказалось, что при этом методе расчета частота работы передатчика Маркони находилась около 500 кГц (при расчете получилось 511 кГц). На фотографиях показана антенна в Poldhu , часть разрядника передатчика, расположенного в Poldhu , и схема передатчика Poldhu , нарисованная рукой Flemming .

Photo: Antenna_ Poldhu

Что же, была успешно решена загадки, заданные нам Маркони, была определена частота работы передатчика.

Хотя… Указанное здесь значение частоты передатчика тоже представляет собой спорный вопрос. Расчет частоты базировался на описании конструкции антенны передающей станции в Poldhu . Но возникают серьезные сомнения в том, что антенна, которая была использована для проведения Первой Трансатлантической радиосвязи точно соответствует описанию, данному в статье посвященной Первой Трансатлантической связи, и расположенной на этом сайте . В реальности, оригинальная антенная система уже через несколько месяцев после проведения Первой Трансатлантической связи была заменена другой антенной. Даже знаменитая фотография этой антенны ( Photo : Antenna _ Poldhu ) , используемой для проведения Первой Трансатлантической связи очевидно является подделкой [4] …

Но остались еще другие загадки, до конца неразгаданные до сих пор. Обратимся же к ним…

До настоящего времени абсолютно точно неизвестно, какой приемник использовал Маркони на приемной станции в Канаде. Достоверно известно, что Маркони первоначально хотел использовать для приема сигналов в St . John ’ s , Newfounland приемник с настроенными входными цепями. Схема этого приемника, который Маркони запатентовал в 1900 году, патент Великобритании №7777 от 26 апреля 1900 года, показана на Рисунке 1 .

Рисунок 1 Схема приемника Маркони согласно патента №7777

Входной контур в этом приемнике настраивался в резонанс на принимаемый сигнал с помощью переменного конденсатора C 1. Антенная цепь тоже настраивалась в резонанс с помощью катушки с отводами LA . Цепь, в которую включен когерер, тоже настраивалась в резонанс на принимаемый сигнал с помощью катушек с отводами LS 1 и LS 2 а также при помощи конденсатора C 2. В результате этого чувствительность этого приемного устройства была значительно увеличена. Была возможна частотная селекция сигналов. С использованием приемника построенного по примерно такой схеме Маркони были проведены в то время его самые дальние связи. Это радиосвязь через Ла-Манш на расстояние в 31 милю и радиосвязь с военными кораблями в море на расстояние в 76 миль.

Именно по поводу применения этого приемника с настроенными цепями возникает много вопросов. Поскольку для работы приемника его цепи должны быть настроены на частоту работы передатчика, Маркони должен был бы знать частоту работы передатчика расположенного в Poldhu , для того, чтобы достаточно быстро настроить приемник на приемной станции в Канаде.

Если вы будете в музее старой техники, обратите внимание на детекторные приемники начала века. Многопозиционные переключатели катушек, которые градуированы в условных единицах, шкалы конденсаторов, градуированные в градусах. К приемникам прилагаются номограммы для перевода положений переключателей, отвода катушек и емкости конденсаторов в длину волны. Не зная точно длины волны работы передатчика в Poldhu Маркони мог бы сутками настраивать свой приемник в поисках слабых сигналов прошедших через Атлантический океан, если бы… Да, если бы он не экспериментировал со своим приемником в Англии и не привез на приемную станцию в Канаду уже настроенный на частоту работы передатчика приемник. Причем настроенный для работы совместно с антенной той длины, которую использовал Маркони в St . John ’ s . Зная характер Маркони, его предусмотрительность в малейших мелочах, можно предположить, что именно так оно и было.

Для работы совместно с этим приемником Маркони взял три когерера. Один был заполнен угольными крошками, другой смесью угольных крошек и кобальтовых опилок и третий экспериментальный ртутный когерер, который Маркони до этого использовал для работы на приемниках установленных на кораблях итальянского морского флота. Первые два типа когереров широко ранее использовались Маркони и другими пионерами радио для экспериментов. Эти типы когереров показали хорошо повторяемые результаты приема радиосигналов, но обладали небольшой чувствительностью. С третьим типом когерера — ртутным когерером, Маркони только проводил эксперименты. Ртутный когерер представлял собой каплю ртути, находящуюся между двумя железными контактами. Маркони утверждал, что ртутный когерер в то время был самым чувствительным когерером.

Photo: Mercury_cohererer

Ртутный когерер Маркони впервые использовал на кораблях итальянского военного морского флота в 1898- 1899 году. В те же годы им был осуществлен прием радиосигналов на слух с помощью электромагнитных телефонов. Ртутный когерер позволял осуществлять наиболее дальний слуховой прием первых искровых передатчиков. Именно использование приема на слух и использование высокочувствительного ртутного когерера позволили Маркони в те года установить свои рекорды по дальности радиосвязи.

Приемная антенна Маркони

Но давайте снова вернемся в Канаду на приемную станцию в St . John ’ s и обратим внимание на приемную антенну. Маркони в разные дни упорно пытается поднять на шаре антенну длиной именно 150 метров. Даже когда ветер обрывает такую длинную антенну, он поднимает другую такую же по длине. Почему Маркони так упорно пытался использовать антенну именно такой длины? Почему он не укоротил антенну, скажем до 100 метров, чтобы она выдержала сильный ветер? Почему он не использовал антенну длиной 200 метров, которую шар тоже вполне бы смог поднять? Постараемся ответить на это, основываясь на известных нам фактах.

Мы знаем, что Flemming , конструктор передатчика в Poldhu , в 1903 году сказал, что длина волны его передатчика была равна 304 м. Антенна, которую использовал Маркони, тоже кратна этой длине волны — 304:150≈2. Значит о предполагаемой длине волны работы передатчика Маркони имел четкое представление. Но по каким-то причинам Маркони об этом в дальнейшем почему то умалчивал…

Маркони при экспериментах с первыми когерерными приемниками ( Рисунок 2 ), обнаружил, что наибольшую силу сигналов обеспечивает антенна длиной кратной половине длины принимаемой приемником радио волны. Поскольку сопротивление когерера до прихода радиоволн было велико, несколько тысяч ом, то он не шунтировал антенну имеющую высокое сопротивление на своих концах. При приеме антенной радиосигналов, между антенной и заземлением появлялось большое высокочастотное напряжение. Это напряжение прожигало когерер, вследствие чего происходила регистрация радиосигналов. Впоследствии Маркони использовал полуволновую антенну совместно с приемником с настраиваемыми контурами (знаменитый патент 7777 ). Если антенна была физически меньшей длины, то с помощью катушки индуктивности ( которая сейчас носит название удлиняющая катушка ) антенна настраивалась в резонанс на необходимую волну.

Рисунок 2 Первый приемник Маркони

Следовательно, Маркони был уверен, что длина волны передатчика в Poldhu была равна 300 метров. На основании этого, Маркони пытался использовать настроенную резонансную антенну для улучшения приема. Поэтому, длина его антенны была равна 150 метров.

Первый в мире регенеративный приемник

Далее происходят совершенно непонятные события. Имея настроенный и высокочувствительный приемник, Маркони, по уверению его помощника Richard Norman Vyvyan (1876- 1946) этот приемник по непонятным причинам не использовал [5] ! А использовал Маркони всего лишь высокочувствительный ртутный когерер, подключенный к антенне и к наушникам. И на этот простой приемник Маркони смог услышать сигналы из Англии!

Давайте обратимся к известной фотографии Маркони, сделанной на приемной станции в St . John ’ s . Эта фотография известна под названием: “Маркони, после приема первых трансатлантических радио сигналов из Poldhu ” ( см . рис. 3 ). Так вот, на этой фотографии действительно нет приемника с настраиваемыми цепями!

Рисунок 3 Маркони, после приема первых трансатлантических радио сигналов из Poldhu

Предполагаемая схема приемника Маркони, используемая им для трансатлантической связи показана на Рисунке 4 . Эта схема составлена на основе патента Англии № 18105, который Маркони получил 9 сентября 1901 года на слуховой приемник с ртутным когерером и на основании конструкций его первых широкополосных когерерных приемников. На Рисунке 5 показана схема приемника Маркони с ртутным когерером как он был изображен в патенте № 18105

Рисунок 4 Предполагаемая схема приемника Маркони, используемая им для трансатлантической связи

Рисунок 5 Схема приемника Маркони с ртутным когерером как он был изображен в патенте № 18105

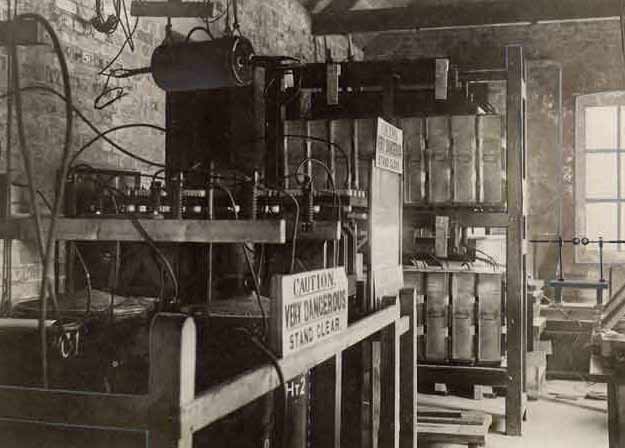

Давайте еще раз внимательно рассмотрим схему приемника, которую Маркони предположительно использовал на приемной станции в St . John ’ s ( Рисунок 4 ). Четвертьволновая антенна, являющаяся резонансной для принимаемого сигнала, ртутный когерер, наушники, аккумуляторная батарея … На фотографии показаны наушники ( Photo : Headphones ) , используемые при проведении Первой Трансатлантической связи.

Photo: Headphones

Итак, рассчитывая использовать полуволновую резонансную антенну для длины волны 300 метров, Маркони случайно использовал четвертьволновую резонансную антенну для действительной частоты работы передатчика. Действительно, длина волны для частоты 511 килогерц составляет 580 метров, четверть длины волны 145 метров, то есть очень близко к длине используемой Маркони антенне.

Продолжим дальше рассмотрение цепи загадок. Считается маловероятным, что используя такой простой приемник, схема которого приведена на Рисунок 4 было бы возможно принять сигналы передатчика из Poldhu , находящегося на удалении 3500 км. На основании формул о прохождении радиоволн была найдена напряженность поля, которую мог создать передатчик, расположенный в Poldhu на приемной станции в Канаде. Эти расчеты представлены в литературе [4] . Расчеты приведенные там показывают, что той ничтожно малой мощности электромагнитной энергии, дошедшей из Англии в Канаду было явно недостаточно для того, что бы перевести ртутный когерер в режим когерирования.

Для того, что бы прием был возможен на такое значительное расстояние, ртутный когерер должен работать хотя бы как обычный диод, то есть в режиме детектирования, а не в режиме когерирования. Только в этом случае на такой простой приемник был бы возможен прием слабых сигналов. Но даже в этом случае для уверенного приема столь далеких сигналов детекторный приемник должен был бы обладать небольшим усилением. Итак, простой детекторный приемник не мог принять эти сигналы, если… если бы он не обладал бы усилением. И тут мы подходим к другой загадке истории. А если этот приемник, используемый Маркони на приемной станции в Канаде, обладал усилением? Вы спросите, но возможно ли это?! В схеме приемника на Рисунок 4 отсутствуют усилительные элементы.

Однако, наличие усиления в этом приемнике вполне возможно… Давайте еще раз внимательно рассмотрим его схему. К ртутному когереру через наушники подведено постоянное напряжение. В то время такое построение слуховых приемников было обычным. Поскольку энергии радиоволн было недостаточно для их прямой регистрации наушниками, то последовательно с когерером и наушниками включали батарею. В результате чего, слабые сигналы принимаемые из эфира, при переходе когерера в режим когерирования вызывали значительный по силе отклик в наушниках. То есть можно говорить о том, что этот приемник обладал некоторым усилением по отношению к принимаемому сигналу. Но конечно, приемник имел порог срабатывания, ниже которого регистрация сигналов была невозможна.

Теперь давайте внимательно рассмотрим конструкцию ртутного когерера. Металлические выводы когерера, не смачивались ртутью, то есть между ртутью и контактами была тонкая пленка окисла. Работа когерера заключалась в том, что при приеме радио сигналов из эфира эта пленка прожигалась, в результате чего сопротивление когерера резко падало, и осуществлялся режим когерирования. Мощности радиосигналов, пришедших из Polghu в St . Johns было конечно недостаточно для прожигания пленки окисла и для перевода ртутного когерера в режим когерирования. Следовательно, в этом приемнике невозможно было получить усиления за счет режима когерирования.

В то же время эта пленка окисла обеспечила прием слабых сигналов. Теперь мы знаем, что такая пленка окисла может обладать лямбда – образной характеристикой. Вследствие этого ртутный когерер в этом приемнике Маркони мог работать как своеобразный аналог туннельного диода. Следовательно, приемник Маркони на приемной станции в St. Johns мог обладать усилением! Исследованиями свойств различных пленок окислов, обладающих лямбда – образной характеристикой в 20-30 годах в СССР занимался Лосев Олег Владимирович (10 мая 1903- 22 января (? По другим сведениям 15 марта ) 1942). В 1922 году им уже был построен детекторный приемник с использованием диода на основе окиси цинка, который обладал значительным усилением .

Описание работы ртутного когерера, приведенное Маркони, удивительно напоминает работу “кристадина” Лосева. Однако давайте обратимся к этому описанию, данному Маркони в июне 1902 года на лекции в Королевском институте: “Эти (ртутные) когереры не были достаточно надежными для того, чтобы они могли производиться для регулярной коммерческой работы. Они работали или только под воздействием мощных электрических волн, или при наличии сильных атмосферных электрических разрядов, и имели неприятное свойство прекращать когерирование во время передачи сообщения” [4] . Также нестабильно работали первые приемники Лосева содержащие “генерирующие кристаллы”! Но когда эти приемники работали, они обеспечивали значительное усиление радиосигналов. В литературе [7] было приведено значение усиления, обеспечиваемое регенеративным приемником Лосева. Оно было равно 15. В другой литературе мне встречалось значение усиления, обеспечиваемое приемником Лосева, превышающее более 100. Но даже при усилении, равном 15, Маркони вполне мог принять сигналы передающей станции из Poldhu .

Ртутный когерер Bose .

Будет несправедливо не остановиться более подробно на истории ртутного когерера. В большинстве литературных источников, посвященных Маркони, ртутный когерер упоминается как собственное изобретение Маркони. Однако, это не так.

Ртутный когерер и слуховой приемник радиосигналов на его основе были описаны в источнике [8] еще в 1899 году. Описан он был индийским ученым — исследователем Jagdish Chandra Bose (30 November 1858- 23 November 1937 ). Ранее, в 1896- 1897 году, Bose проводил тур лекций по Англии, посвященный своим исследованиям радио. Bose в этом туре заявил, что он не интересуется коммерческим использованием своих изобретений, и не будет возражать, если другие будут их использовать в этих целях [9] . В своих лекциях Bose рассказывал и об использовании ртутного когерера вместо когерера, содержащего металлические или угольные опилки. Считается, что на этих лекциях вполне мог присутствовать как Маркони, так и его помощники. Знания об экспериментах Bose позволили Маркони чрезвычайно быстро внедрить ртутный когерер. Проводил Bose эксперименты и с другими, необычными типами когереров. Обо всем этом можно прочитать на сайтах в интернете, посвященных этому ученому.

Как и многие люди, беззаветно преданные науке, Bose не хотел, что бы патентование его изобретений не позволило другим исследователям пользоваться ими, а следовательно замедлило прогресс науки. А так не раз было в радиотехнике! Можно привести множество примеров этому…

Но как бы то ни было, первоначально ртутный когерер был использован Маркони для приемников, установленных на кораблях военного флота Италии. Затем им был использован ртутный когерер для проведения Первой Трансатлантической связи. На всякий случай Маркони даже получил патент Англии № 18105 на “изобретение” ртутного когерера от 9 сентября 1901 года. Отличие конструкции ртутного когерера Маркони от ртутного когерера Bose заключалось только в одном. Bose использовал для когерера U — образную стеклянную трубку, а ртутный когерер Маркони был прямым.

Но очевидно Маркони не смог заставить работать ртутный когерер так, как это смог сделать Bose . Ртутный когерер Маркони, в отличии от ртутного когерера Bose , был не стабилен в работе. Среди бесчисленных документов в интернете, посвященных ртутному когереру Bose , мне удалось найти даже упоминание о том, что ртутный когерер Bose возможно мог излучать радиоволны [10] ! Значит, действительно вполне возможно было построение регенеративного приемника на основе ртутного когерера.

Но Bose впоследствие отказался от экспериментов с этим типом когереров, и использовал для приема кристаллические детекторы. После 1901 года Маркони тоже не использовал ртутные когереры в своих приемниках. Открытие лямбда образной характеристики контактов металл – окисел было оставлено Лосеву до 1922 года.

Работа на гармониках

Конечно, нельзя полностью отрицать того, что эта Первая Трансатлантическая радиосвязь могла быть проведена на высокочастотных гармониках, которые происходили в процессе работы искрового передатчика. В искровом передатчике конструкции Флемминга, установленном в Poldhu использовались резонансные цепи связи с антенной, то есть, основную мощность передатчик излучал на первом четвертьволновом резонансе антенны , расчетное значение равно 511 кГц. Однако совместно с этим передатчик все равно излучал широкий спектр высокочастотных гармоник при своей работе. Причем уровень некоторых гармоник мог иметь значительную мощность. Приведем аргументы в защиту этого утверждения.

В начале 1960 годов в Англии, в Daventry , на небольшое время был включен средневолновый искровой телеграфный передатчик, аналогичный по конструкции тому, что был использован для проведения Первой Трансатлантической связи. Этот передатчик находился в здании, где располагался передатчик коротких волн принадлежащий BBC . Частота работы этого искрового передатчика была равна 540 кГц, то есть близка к используемый для Первой Трансатлантической связи. Присутствующий при этих испытаниях инженер Paul McGoldvick пишет, что спектр частот этого искрового передатчика был чрезвычайно широк. Он простирался за пределы 50 МГц [11] . Измерения спектра частот искрового передатчика проводились с помощью панорамного приемника.

При мощности передатчика расположенного в Poldhu в пределах 15-25 киловатт, мощность высокочастотных гармоник, лежащих в коротковолновом диапазоне, могла быть вполне достаточной для того, что бы быть уверенно принятой на расстоянии 3500 километров. Для излучения высокочастотных гармоник вполне могла подойти антенна, используемая совместно с этим передатчиком. В конструкции выходных цепей передатчика Флемминга содержались прижимные контакты, которые могли работать как нелинейные элементы и производить гармоники сигнала. Если антенная система передатчика по каким либо причинам имела резонанс на частоте одной из мощных гармоник, лежащей в диапазоне коротких волн, то излучение антенны было достаточно эффективным на этой частоте.

Ртутный когерер являлся высокочастотным прибором, поэтому он вполне мог успешно регистрировать сигналы, лежащие в диапазоне коротких волн. Напомним, что Bose успешно использовал ртутный когерер для работы в сантиметровом диапазоне волн [12] ! Возможность усиления принимаемых сигналов, обусловленное лямда — образной характеристикой ртутного когерера, увеличивало вероятность радиосвязи с использованием широкополосного приемника.

Правоту этой версии мог бы подтвердить только эксперимент. Но уже давно нет той передающей антенны, которая была использована для проведения Первой Трансатлантической связи, затерялся в дебрях лет оригинальный передатчик… Утеряно искусство производства ртутных когереров. Усложняет проведение такого эксперимента и то, что включение искрового передатчика в современном мире, наполненном разнообразными радиоэлектронными средствами, просто невозможно! Помехи, создаваемые даже одним (!) искровым мощным передатчиком значительно усложнят работу радиоэлектронных систем всего мира. Наш Земной шар стал маленьким для искровых передатчиков и для экспериментов с ними…

Островной эффект является мало исследованным эффектом. Он наблюдается при расположении радиоаппаратуры, как приемной, так и передающей, на острове в море, который по своим размерам сравним с размерами длины волны, которая используется для работы с этой аппаратурой. В этом случае, остров, который рассекает поверхность моря, выполняет роль диэлектрика в щелевой антенне, образованной на поверхности моря.

Островной эффект значительно улучшает прием радиоволн внутри острова. Этот эффект знаком многим радиолюбителям, которые работали с островов. Мне тоже приходилось наблюдать островной эффект при работе с острова Кижи. Очень интересно описан этот эффект в источнике [13] . Встречаются сообщения ( к сожалению мне не удалось найти документальных подтверждений этим сообщениям ) о построении на этом эффекте передающих сверхдлинноволновых антенн, используемых военными для глобальной радиосвязи.

Приемная станция Маркони находилась в устье бухты острова Newfondland . Островной эффект в устье бухты также проявляется, хотя и несколько слабее, чем на острове, расположенном внутри океана. Следовательно, удачно выбранное место для расположения приемного центра могло способствовать увеличению силы принимаемого сигнала за счет островного эффекта.

Итак, при установлении Первой Трансатлантической связи Маркони сопутствовала невероятная удача. Попробуем систематизировать факторы, способствующие проведению Первой Трансатлантической радиосвязи.

1. Маркони использовал настроенную четвертьволновую антенну на действительную частоту работы передатчика, расположенного в Poldhu .

2. Ртутный когерер, включенный последовательно с резонансной четвертьволновой антенной, оказался аналогом туннельного диода. Пленка окисла внутри ртутного когерера на переходе железо- ртуть – железо обладала лямбда – образной характеристикой.

3. Четвертьволновая антенна с последовательно с ней включенным диодом с лямбда- образной характеристикой образовала регенеративный приемник, частота которого определялась частотой настройки антенны, и была равна примерно 500 кГц. Этот, казалось бы простейший приемник, мог обладать большим усилением и мог быть вполне способным принимать сигналы передатчика, расположенного в Англии.

4. Батарея питания, подключенная через наушники к ртутному когереру, обеспечивала именно то постоянное напряжение смещения, которое было необходимо для перевода пленки окисла ртутного когерера в режим регенерации.

5. Наушник, используемый в приемнике Маркони, имел такое активное сопротивление, которое обеспечивало необходимый ток для стабильной работы пленки окисла в ртутном когерере в режиме, необходимом для работы регенеративного приемника…

6. Регенерация, обеспечиваемая пленками окисла в ртутном когерере, могла осуществляться как на частоте настройки антенны ( на высокой частоте ), так и на индуктивности, образованной катушкой в наушниках ( на низкой частоте ). Это приводило к дальнейшему возрастанию усиления этого регенеративного приемника Маркони. Схемы таких приемников были разработаны Лосевым в 20 годах…

7. Возможно, приемник Маркони смог принять высокочастотные гармоники передатчика из Poldhu , частоты которых находились в диапазоне коротких волн. В этом случае распространение коротких волн между Канадой и Англией в дневное время сопровождается гораздо меньшим затуханием, по сравнению с диапазоном средних волн.

8. Вероятно, островной эффект помог увеличить силу принимаемых радиосигналов до величины, необходимой для работы когерерного приемника Маркони, даже не обладающего усилением за счет регенерации.

Мощности передатчика, расположенного в Poldhu ( находящейся в пределах 15-25 киловатт) было недостаточно что бы обеспечить дневной прием в диапазоне средних волн на приемник с когерером, даже с самым чувствительным в то время ртутным когерером. Но хороший детекторный приемник, тем более приемник с каскадами обладающими усилением вполне мог принять сигналы этого передатчика. Особенно, если приемник еще обладал усилением по низкой частоте. Приемник Маркони мог обладать усилением как по высокой так и по низкой частоте за счет лямбда – образной характеристики ртутного когерера. В зимнее время слой D , в котором происходит интенсивное поглощение частоты 500 кГц мог быть значительно ослабленным, что давало дополнительный выигрыш в силе принимаемого сигнала. Островной эффект также способствовал увеличению силы сигнала в месте расположения приемной станции Маркони.

Слишком много случайностей, скажет читатель, собрались вместе… Такое просто невозможно! Однако, история иногда показывает, что вполне возможно. Это закономерный результат постоянной и кропотливой работы, которую Маркони осуществлял по усовершенствованию первых средств радио связи. Многие малозначительные и невероятные на первый взгляд явления слились вместе и способствовали проведению Первой Трансатлантической связи.

Итак, в декабре 1901 года, в самом начале 20 века мир вступил в совершенно другую эпоху. В эпоху радио. Радиотехника начала развиваться стремительными темпами. Когереры ушли навсегда из радиотехники. В 1902 году Маркони был изобретен магнитный детектор, совершивший революцию в увеличении дальности связи [14] . Пусть этот детектор был громоздким и нелепым по современным понятиям, но это уже был принципиально новый прибор — детектор , а не когерер.

Photo : magnet _ detector

Маркони и его команде понадобилось еще несколько лет времени, было сделано много работы, было совершено множество открытий, для того, что бы 18 октября 1907 года заработала первая регулярная трансатлантическая линия радиосвязи. К сожалению, А. Попов, изобретатель радио в России не дожил до этого дня…

Postscriptum : Тесла помогает Маркони в установлении Первой Трансатлантической связи!

Обычно Postscriptum содержит информацию, которая по каким то причинам не была включена в основную статью. В этом случае предполагают, что автор просто спешил, и по этой причине что то упустил. Но эта информация вынесена в Postscriptum потому, что приведенная здесь гипотеза о причинах, способствующих проведению Первой Трансатлантической связи очень и очень спорная… Тем не менее, и эта гипотеза, какой бы фантастической она не показалась, имеет право на жизнь. Давайте рассмотрим ее,

Итак, все доводы против установления Первой Трансатлантической связи основаны на том, что мощность сигналов, которую обеспечивал на приемной станции в St . Johns , передатчик расположенный в Poldhu , была недостаточной для работы когерерного, и даже простого детекторного приемника, не обладающего усилением. Расчет мощности этих сигналов проведен с использованием обычных условий, существующих при прохождении радиоволн средневолнового диапазона в дневное время [4] .

Однако при приеме трансатлантических радиосигналов могли существовать условия, обеспечивающие аномальное распространение радиоволн, когда обычные законы прохождения радиоволн не действуют. В этом нет ничего мистического, и такие случаи аномального прохождения вполне могут быть. Наиболее распространенное аномальное распространение радиоволн, за счет “разогрева” ионосферы мощным радиоизлучением. Было замечено, что при облучении некоторой области ионосферы мощным радиоизлучением происходит улучшение отражения радиоволн в широком диапазоне частот от “нагретой” области ионосферы.

Немного об истории открытия этого явления. Во всем мире давно используются тропосферные радио зондирующие станции для определения скорости ветров на различных высотах в атмосфере и тропосфере. При своей работе эти станции посылают мощные зондирующие импульсы на частотах 50-100 МГц. Некоторые тропосферные зондирующие станции использует мощность до 100 киловатт. Обычно используются антенные решетки, обладающие значительным усилением- до 20-30 децибел. Принимая отраженные сигналы от неоднородностей, существующих в тропосфере, в частности от метеорных следов (а метеорные следы существуют всегда, поскольку наша планета Земля постоянно подвергается метеоритной бомбардировке) и далее анализируя эти отраженные сигналы, определяется скорость ветров. Используя данные о скорости ветра на трассах полетов самолетов, можно при помощи попутного ветра, который на высотах 5-10 километров имеет большую скорость, производить солидную экономию горючего. Знание скорости ветров в различных слоях атмосферы позволяют составлять достоверные прогнозы погоды.

Оказалось, что эти станции при работе на передачу разогревают ионосферу и улучшают ее отражающие способности в коротковолновом и средневолновом диапазоне. В бывшем СССР даже существовали специальные системы связи с использованием эффекта предварительного разогрева ионосферы мощным радиоизлучением. Конечно, в этих системах связи для предварительного “разогрева” ионосферы не использовали тропосферные метеостанции…

В [15] описан один из опытов проводимого в СССР, во время которого произошло даже “прожигание” ионосферы мощным радиоизлучением.

Поэтому, если во время проведения Первой Трансатлантической связи был проведен “разогрев” ионосферы, то вполне возможно было провести радиосвязь используя простой когерерный приемник. Но возможно ли было провести “разогрев” ионосферы в 1901 году? Существовали ли в то время средства для этого?

Да, существовали. В этом легко убедиться, ознакомившись с литературой [16] . Тесла в то время проводил опыты по передаче электрической энергии вдоль поверхности Земли. При проведении этих экспериментов вполне был возможен “разогрев” ионосферы. Выводы об этом можно сделать на основе материалов изложенных в литературе [16] . В 1901 году устройства Тесла, предназначенные для передачи электроэнергии вдоль поверхности Земли, были вполне работоспособны,

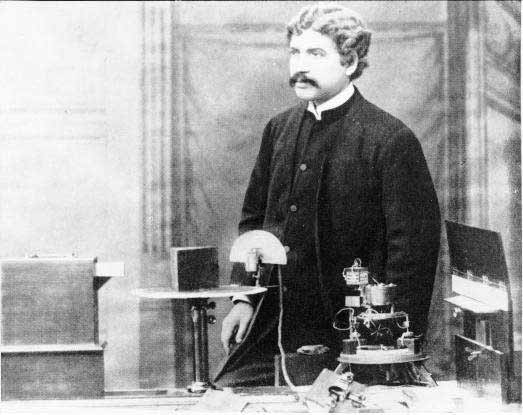

Photo: Tesla

Однако мне не удалось найти достоверную информацию, которая бы подтверждала то, что именно в декабре 1901 года Тесла проводил опыты по передаче энергии по поверхности Земли. Вообще, мне не удалось найти информацию, про период жизни Тесла с начала ноября по конец декабрь 1901 года. Однако, если Тесла проводил бы в декабре 1901 года свои опыты по передаче электроэнергии без проводов, он вполне бы мог разогреть ионосферу Земли при помощи своего усилительного передатчика. Следовательно, невольно мог способствовать установлению этой Первой Трансатлантической связи.

Но не мог ли Тесла специально провести разогрев ионосферы Земли с целью способствовать установлению этой радиосвязи? Очень даже может быть, что мог. В источнике [17] высказываются предположения о том, что Тесла был хорошо знаком с Маркони. Более того, что Маркони был в свое время учеником Тесла, и что Тесла был научным консультантом Маркони. Что же, если это действительно так, то многое тогда встает на свои места… Понятно из этого, как Маркони, который не имел никакого специального образования, преуспел в создании устройств беспроводной связи. Вполне возможно, что Тесла специально “подогрел” ионосферу с целью помощи своему ученику в проведении этой связи. Правда иногда невероятнее вымысла. Поэтому, эта версия событий тоже вполне возможна.

А пока давайте присоединимся к мнению большинства ученых: Неважно, была ли в действительности проведена Первая Трансатлантическая связь, неважно, слышал Маркони радио сигналы из Poldhu или грозовые разряды, важно только то, что после 12 декабря 1901 года мир вступил в другую эпоху. В эпоху Радио. А произошло это во многом благодаря Маркони.

1. J . Belrose . Fessenden and Marconi: Their Differing Technologies and Transatlantic Experimenters During the First Decade of this Century // Papers of International Conference on 100 Years of Radio. 5- 7 September, 1995.

2. by Leonid Kryzhanovsky St. Petersburg, Russia and James P. Rybak Grand Junction, CO USA, “Recognizing some of the many contributions to the early development of wireless telegraphy”, Popular Electronics, 1993.

3. Bondyopadhyay, P. B., “Investigations on Correct Wavelength of Transmissions of Marconi ‘s December 1901 Transatlantic Wireless Signal”, IEEE Antennas and Propagation Society, International Symposium Digest, 12, 1993, pp. 72- 75.

4. Belrose J. S., A “Radioscientist’s Reaction to Marconi’s first transatlantic Wireless Experiment- Revisted”, IEE APS/URSI Meeting, Boston, MA July 2001.

5. Philips, V. S., “The ‘Italian Navy Coherer affair turn- of- century scandal”, IEEE Proceedings A, 140, 1993, pp. 175- 185.8.

6. Остроумов Б., Л. ( составитель), Нижегородские пионеры советской радиотехники.- М.: Наука, 1966, 215 С.

7. Е.В. Остроумова О. В. Лосев- Пионер полупроводниковой электроники

(получено через интернет ресурсы )

8. Proceeding of the Royal Society, London, April 27, 1899.

9. J. C. Bose: The Inventor, Who Wouldn’t Patent// Science Reporter (NISCOM ), February, 2000.

11. Paul McGoldvick. Let Guglielmo Rest,// www.chipcenter.com/Wireless ,RF and semiconductors information for engineer.htm

12. The Work of Jagadis Chandra Bose : 100 Years of MM – Wave Research.// IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, December 1997, Vol. 45, #12, pp. 2267-2273.

13. John Doty. Antenne experiments // newsgroups: rec.radio.shortwave

15. Soviet Test Bumbed the Ionosphere : Monitoring Times, February, 2001.

17. by David Hatchel Childress : Tesla and Marconi // www.atlantisrising.com/issue13/ar13tesla.html

Журнальный вариант статьи опубликован:

Григоров Игорь Николаевич, а/я 68, 308015, Белгород РОССИЯ rk3zk@antennex.com

| Просмотрено: 13913 раз(а) | Обновлено 20.02.2003 в 20:27 Автор — Григоров Игорь Николаевич |

| Обсуждение этой статьи |

| 15.02.2004 02:42 Re:»А пока давайте присоединимся к мнению большинства ученых: Нев. — retrodar |

Источник

. При изменении электрического поля возникает магнитное поле, у которого вектор индукции:

. При изменении электрического поля возникает магнитное поле, у которого вектор индукции:  распространяется в окружающем пространстве со скоростью света.

распространяется в окружающем пространстве со скоростью света.