Персидский коридор для Советского Союза

Откуда и куда

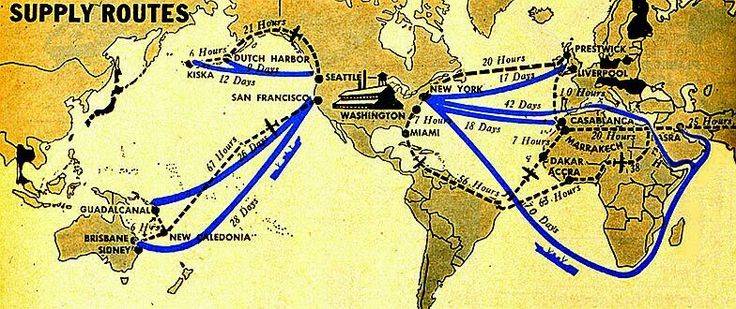

Как известно, ленд-лиз – это программа США, Великобритании и Канады по оказанию военной помощи своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе и Советскому Союзу, боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьём, включая нефтепродукты. Маршрутов, по которым к нам поступала эта помощь, было несколько. Обычно все вспоминают знаменитые «арктические конвои». Именно о них имеется большое количество исторической и художественной литературы, сняты художественные и документальные фильмы. Но путь морем до Молотовска (ныне Северодвинск) или Мурманска был не единственным маршрутом, по которому в СССР поступала союзническая помощь.

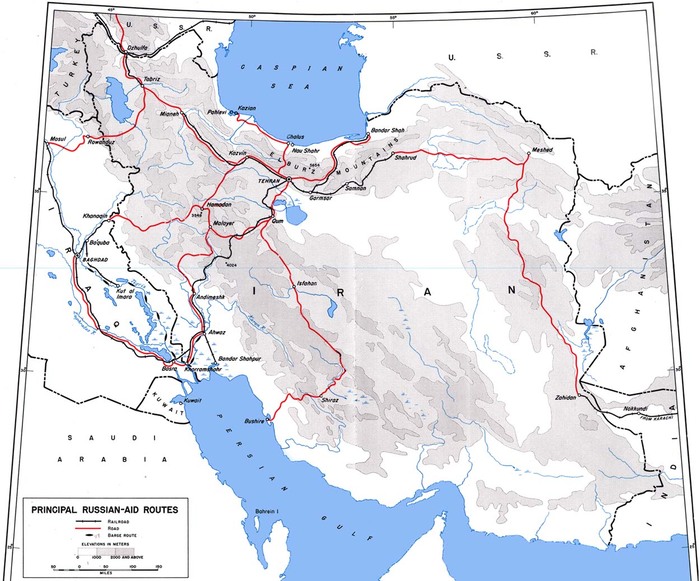

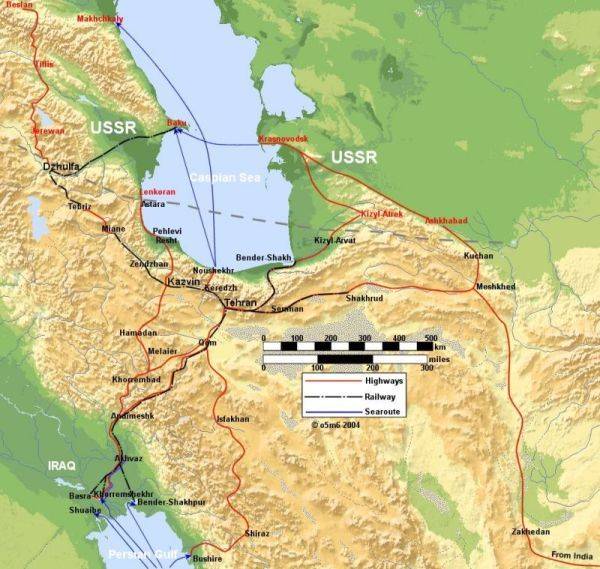

Карта путей Трансиранского маршрут

Был ещё очень эффективный тихоокеанский маршрут, который обеспечивал почти половину поставок по ленд-лизу. До 7 декабря 1941 года (день нападения Японии на Пёрл-Харбор) этот маршрут был относительно безопасным, а вот после этого перевозки осуществляли только советские моряки. Все пути контролировались японцами, наши корабли принудительно досматривались, а иногда просто топились. Маршрут был хорош и тем, что составлял всего 18-20 суток от американского побережья до дальневосточных портов и дальше по Транссибирской магистрали.

Трансиранский маршрут

А вот о том, что значительный поток грузов шёл через Иран, знают далеко не все. Для многих станет открытием, что этим путём объёмы поставок в СССР были больше, чем посредством полярных конвоев. Если брать весь объём грузов, то на долю северного маршрута пришлось 22,6%, а на южный – 23,8%.

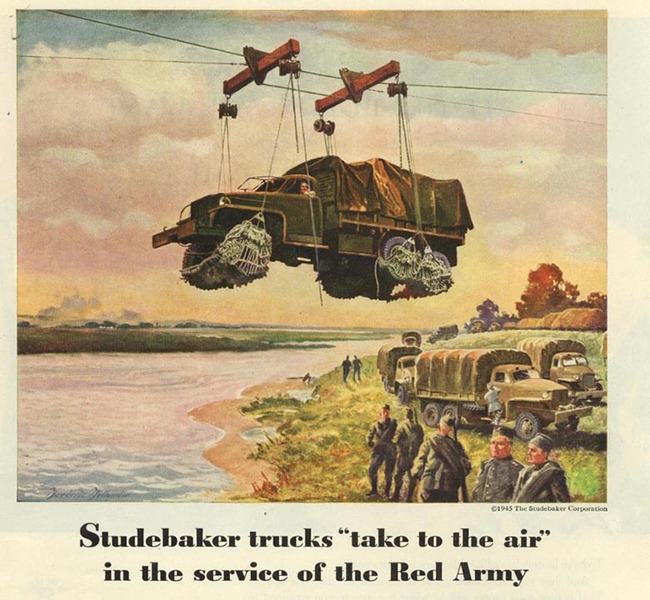

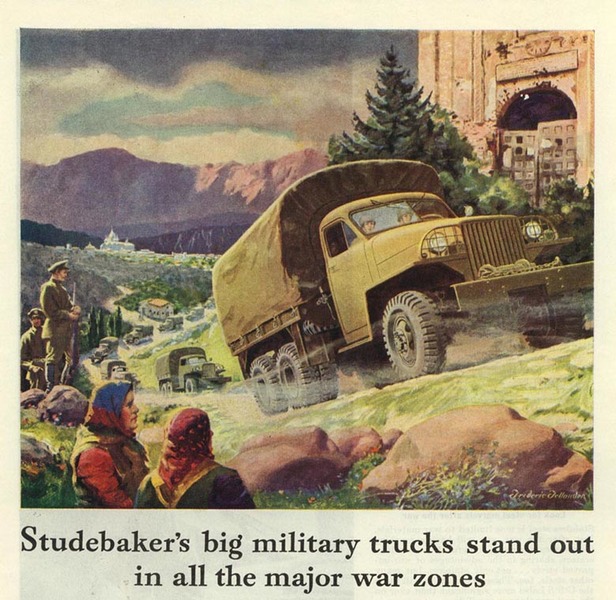

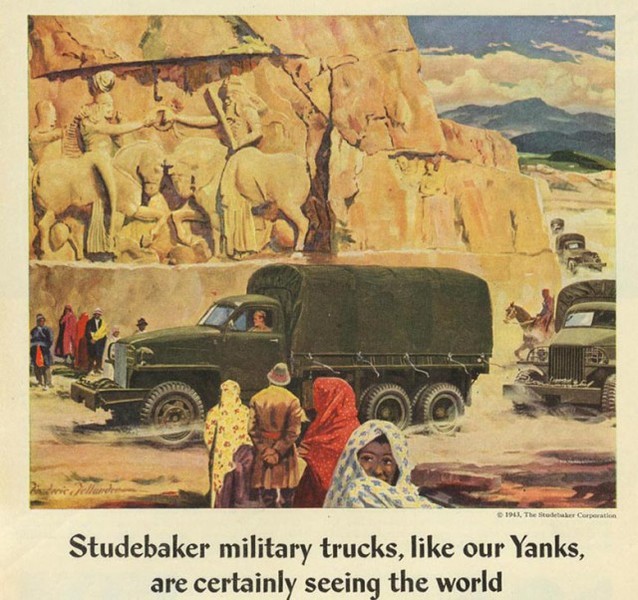

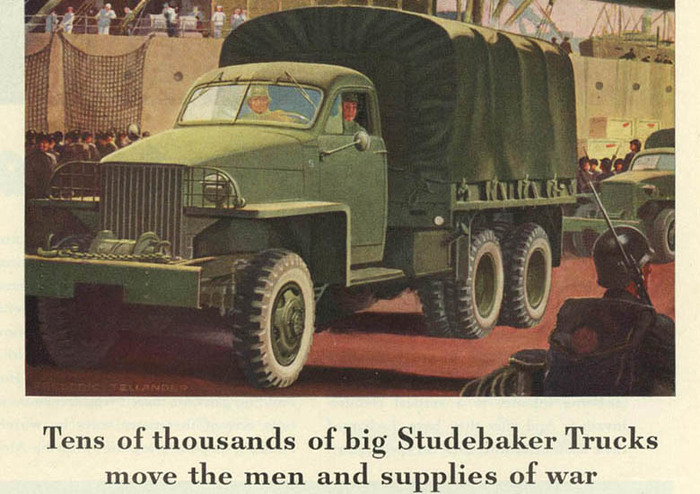

Американская реклама автомобилей активно использовала мотивы Трансиранского маршрута

Правда, чтобы организовать этот маршрут, пришлось решить один небольшой вопрос – оккупировать Иран. Дело в том, что иранские власти и сам шах Реза Пехлеви явно склонялись на сторону Гитлера. И здесь мы должны рассказать о совместной советской и английской операции, которая получила название «Операция «Согласие». В августе 1941 года советские и английские войска вошли в Иран. Особых споров не было, английские войска оккупировали южные районы Ирана, а Советский Союз – северные территории. Операция прошла почти бескровно. Иранское правительство потеряло всякий контроль над страной, а шах вынужден был отречься от престола (он в 1944 году умер в Южной Африке). На престол вступил его 21-летний сын Мохаммед Реза Пехлеви, предпочитавший договариваться с союзниками и даже объявивший в 1943 году войну Германии. Напомним, что именно в столице Ирана Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года прошла первая в истории конференция «Большой тройки» – СССР, США и Великобритании (вспомним и известный советский фильм «Тегеран-43»).

Американская реклама автомобилей активно использовала мотивы Трансиранского маршрута

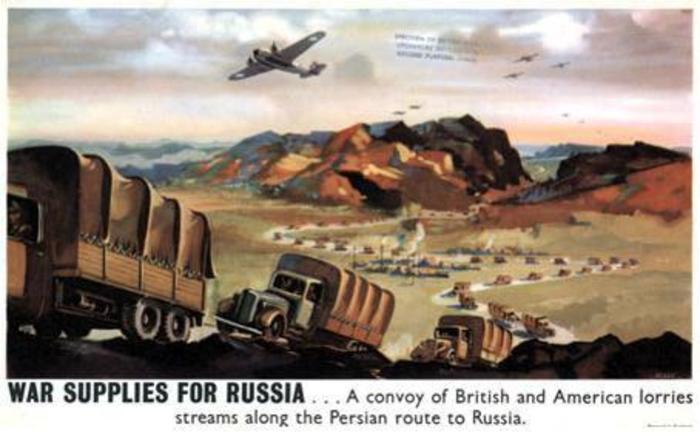

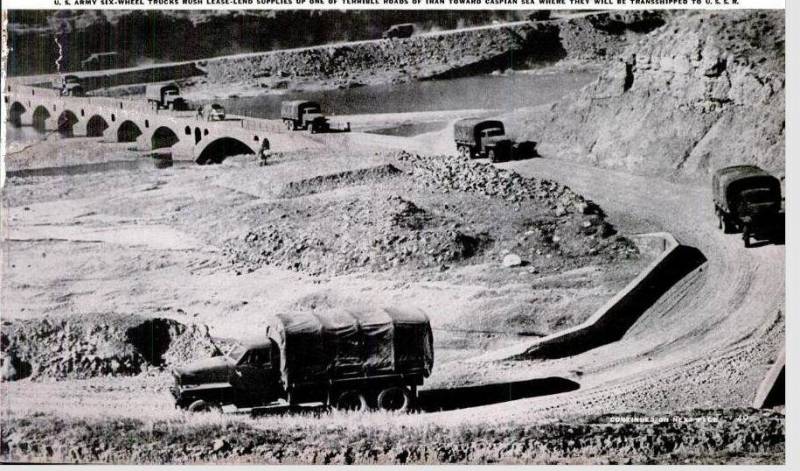

А к осени 1941 года, как казалось, все вопросы были решены и можно было осуществлять поставки по ленд-лизу. Но в тогдашнем Иране практически не было дорог – одни только направления. Никакие транспортные перевозки в больших объёмах там осуществлять было нельзя. Проблему взялись решить американцы. За короткое время были построены Трансиранское шоссе, железная дорога и два порта в Персидском заливе. Сами американцы называли этот маршрут «персидским коридором» (Persian Corridor). Дорога ещё не была закончена, а поставки в Советский Союз были начаты. В самые критические дни ноября 1941 года по дороге прошло около 3000 тонн грузов, в дальнейшем этот поток только возрастал и к маю 1942 года достиг 80 тысяч тонн ежемесячно. В 1943 году этот объём достиг уже 200 тысяч тонн в месяц.

Опасные перегрузки

Технология процесса была довольно простой. Американцы доставляли грузы в порты Персидского залива, здесь их перегружали на железнодорожный или автомобильный транспорт и везли в порты Каспийского моря. Здесь уже подключалась советская Каспийская флотилия. Часть грузов перевозилась на автомобилях, транспорт шел своим ходом через Иран в советские республики Азербайджан или Туркмению. Надо отметить, что доставка грузов через Каспийское море до конца 1942 года была делом довольно опасным. Немецкие самолёты могли долетать до маршрутов транспортировки и доставляли большие неудобства. Гитлеровцы так уверились в своём успехе, что даже назначили своего адмирала командующим флотом Каспийского моря. Правда, после разгрома нацистов под Сталинградом иранский маршрут стал полностью безопасным.

Ещё один пример

Из поставок по ленд-лизу по персидскому коридору особенно надо отметить морское оборудование и автомобили. Только для нужд Красного флота было доставлено свыше 40 тысяч тонн грузов, среди них были автоматические зенитные пушки, пулемёты, зенитные автоматы. За годы войны американцы поставили в СССР 400 тысяч автомобилей, а только по персидскому коридору их поступило 184 тысячи.

Про поставки автомобилей можно было бы сделать целый отдельный рассказ. Американцы – люди предприимчивые и, чтобы оптимизировать процесс, построили в Иране несколько сборочных автомобильных фабрик. Корабли привозили детали, в Иране собирались машины, которые затем отправлялись в воюющий Советский Союз. Маршруты были таковы: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. Одной из самых востребованных машин стал грузовик «студебеккер». Именно на их шасси до конца войны воевали знаменитые реактивные установки «катюши». 20 тысяч «катюш» на базе надёжных в эксплуатации «студебеккеров» приближали нашу победу.

Трансиранский маршрут был темой и для плакатов

Программа ленд-лиза распространялась на Советский Союз до победы над Японией. 20 сентября 1945 года эти поставки были завершены. Заканчивалась работа и персидского коридора. По предварительным договорённостям, союзники должны были покинуть Иран. Был момент, когда Сталин попробовал оставить за собой часть занятых иранских территорий (южный Азербайджан), но в итоге был вынужден от этих планов отказаться. В мае 1946 года советские солдаты вернулись домой. А созданная союзниками инфраструктура ещё долгое время помогала Ирану развивать экономику.

Источник

Осень 1941-го. Персидский коридор для ленд-лиза

2-06-2019, 10:40 | Открываем историю / Новый взгляд на историю | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ | комментариев: (0) | просмотров: (979)

Вчера враг, сегодня — союзник

Как известно, после того как Гитлер напал на Советский Союз, Великобритания сразу дала понять, что будет союзником СССР. Не без давления со стороны Англии и Соединённые Штаты, ещё не вступившие в антигитлеровскую коалицию, оперативно распространили практику военных поставок также на СССР. Весьма ограниченные возможности транзита с помощью арктических конвоев и через советский Дальний Восток заставили союзников обратить внимание на персидский коридор.

Однако к тому времени в Иране влияние немцев было столь сильным, что в советских верхах вполне реальной считалась перспектива вступления Ирана в войну с СССР на стороне Гитлера. По данным Наркомата иностранных дел и советского торгпредства в Иране от 12 мая 1941 г., направленным И.В. Сталину, германским и итальянским вооружением тогда была буквально «напичкана» иранская армия, особенно сухопутные войска. Германские военные советники (около 20 офицеров) с осени 1940-го фактически руководили иранским генштабом, и они всё чаще выезжали на протяжённую ирано-советскую границу (около 2200 км).

В тот же период активизировалась в и провокационная деятельность эмигрантов — бывших басмачей и азербайджанских мусаватистов, причем не только пропагандистская: ещё с осени 1940 г. они стали более часто нарушать границу с СССР. Ситуацию усугубляло разрешение Москвы (в середине марта 1940 г.) на транзит грузов военного и двойного назначения грузов из Германии и Италии в Иран. Такое решение вполне вписывалось в тогдашнюю советскую политику по «умиротворению» Германии в отношении СССР.

Как раз в рамках того транзита в Иран с конца апреля 1941 г. стали поступать германские военные гидросамолёты — очевидно, для операций на Каспийском море, в том числе для захвата тамошних советских портов. В сентябре 1941-го эти гидросамолёты были интернированы Ираном и вскоре переданы СССР и Великобритании.

Причем ещё 30 марта 1940 г. произошла крупная иранская провокация, инициированная Германией в качестве предлога ирано-советской войны. Как отмечалось в ноте НКИД СССР,

Показательно, что министр иностранных дел Ирана Мозаффар Аалям отрицал факт этого инцидента, и это тоже усиливало советско-иранскую напряженность. Скорее всего, расчёт был на то, что СССР собьёт эти самолёты, а это спровоцирует войну. Однако советская сторона, похоже, сумела разгадать такой сценарий.

В дальнейшем Москва не раз требовала от Тегерана официально признать означенный факт и извиниться, но тщетно. Глава правительства СССР В.М. Молотов в своем докладе на VII сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года упомянул эту ситуацию, напомнив, что «со стороны Ирана прилетали непрошенные и неслучайные «гости» на советскую территорию — в районы Баку и Батуми». В районе Батуми те «гости» (2 аналогичных самолёта) были зафиксированы в ноябре 1940-го, но иранцы и это отрицали и никак не комментировали изложенное Молотовым.

Но, пожалуй, первую скрипку в эскалации советско-иранской напряженности сыграло, повторим, разрешение Москвы на военно-технический транзит из Германии и Италии в Иран. Если немного подробнее, то, согласно донесению советского посла в Иране М. Филимонова в НКИД и наркомат внешней торговли СССР (24 июня 1940 г.), «23 июня 1940 г. М. Аалям передал благодарность иранского правительства советскому правительству за разрешение транзита оружия в Иран. Аалям просил усилить транзит товаров любого предназначения из Германии». А Молотов на встрече с германским послом в СССР А.Шуленбургом 17 июля 1940 г. подтвердил, что упомянутый транзит сохранится.

14 декабря 1940-го Берлин и Тегеран подписывают соглашение по поводу контингентов товаров на следующий хозяйственный год. По данным нацистского радио, «в иранских поставках Германии главную роль будет играть нефть. Германские же поставки Ирану предусматриваются в виде разнообразных промышленных изделий». Причём ирано-германский товарооборот выразится в 50 миллионах германских марок в год с каждой стороны.

Это, заметим, уже вдвое превысило уровень советского товарооборота с Ираном на 1940 год. А вот насчёт нефти — вообще «nota bene». Советскому послу было вскоре поручено выяснить:

Тем не менее, эти поставки, хоть и в символических объемах (максимум 9 тысяч тонн в месяц) начались с февраля 1941 г., фактически их поставляла та же АИНК под иранской маркировкой. Причем до 80% данных поставок направлялось через СССР (по железным дорогам); все эти поставки/перевозки прекратились с начала июля 1941-го. Тогда же прекратился военно-технический транзит из Германии и Италии в Иран через СССР.

Принуждение к нейтралитету

Словом, советская политика «умиротворения» Германии была, скажем так, более чем конкретной. Зато весьма характерно британское нефтяное двурушничество в отношении Германии, с которой Британское Содружество воевало, напомним, с 3 сентября 1939-го…

По данным российского историка Никиты Смагина,

Отмечается и то, что 25 июня 1941 года «Берлин действительно попытался вовлечь Иран в войну и направил в Тегеран ноту почти с ультимативным требованием вступить в войну на стороне Германии. Хотя Реза-шах ответил в середине июля отказом». По сути, Реза-шах тянул время, чтобы убедиться в неизбежном поражении прежде всего СССР, а не Великобритании. В чем шах так и не убедился. Вдобавок в Тегеране ожидали вступления в войну против СССР Турции в связи с германо-турецким договором о дружбе и ненападении от 18 июня 1941 г. Но и Турция ждала решающих побед Германии в войне с СССР, коих так и не случилось.

По воспоминаниям главы совета министров республики Армения (1937- 1943 гг.) Арама Пурузяна, на совещании в Москве 2 июля 1941 г. с руководителями закавказских республик и Туркменской ССР И.В. Сталин заявил:

В контексте этих факторов Сталин отметил, что «придется в кратчайший срок серьёзно укрепить всю нашу границу и с Ираном. В отношении которого, как мы надеемся, вскоре будут приняты совместные решения СССР и Великобритании» (имеется в виду операция «Согласие»: совместный ввод советских и британских войск в Иран в конце августа — первой декаде сентября 1941 г. — Прим. авт.).

24 июня 1941 г. Иран официально заявил о своём нейтралитете (в подтверждение своего заявления 4 сентября 1939 г.). Но за январь-август 1941 года в Иран было ввезено свыше 13 тыс. тонн вооружения и боеприпасов из Германии и Италии, в том числе тысячи пулеметов, десятки артиллерийских орудий. Уже с начала июля 1941-го с иранской территории еще более активизировались германские разведывательной операции с участием местной антисоветской эмиграции.

Данные НКГБ СССР (июль 1941 г.):

Британский премьер Уинстон Черчилль придерживался крайне жёсткой позиции в отношении тогдашнего руководства Ирана во главе с Реза-шахом, и фактически с его подачи было решено разбираться с Тегераном кардинально. Ставка была сразу сделана на наследника престола – Мохаммеда Резу Пехлеви, известного своими прогрессивными прозападными взглядами.

Мост победы

Об уже упомянутой выше несекретной операции «Согласие», в результате которой в Иран вошли советские и английские войска, а почти союзник Гитлера стал соратником СССР и Британии, на «Военном обозрении» уже писалось, и не раз. Мохаммед Реза сменил на персидском шахском троне своего отца.

В итоге уже с осени 1941-го через Иран стал действовать так называемый «Мост Победы» — «Пол-э-Пирузи» (на фарси), по которому шли поставки в СССР союзнических грузов, военно-технических и гражданских, а также гуманитарных. Доля этого транспортного (и железнодорожного, и автомобильного одновременно) коридора в общем объёме тех поставок достигала почти 30%.

А в один из самых трудных для ленд-лиза периодов, в 1943 году, когда из-за разгрома конвоя PQ-17 союзники на время, вплоть до осени 1943-го, прекратили проводку арктических конвоев, она и вовсе превышала 40%. Но ведь ещё в мае-августе 1941 года вероятность участия Ирана в «Барбароссе» была весьма высокой.

Коридоры через Армению с выходами на Каспий и в Грузию предлагались в годы Великой Отечественной войны в рамках трансиранского железнодорожного маршрута. По нему доставлялось почти 40% объема всех ленд-лизовских и гуманитарных грузов. Они поступали сперва в приграничную Джульфу (Нахичеванская АССР «внутри» Армянской ССР), и затем следовали по железным и автодорогам Армении, Грузии и основной части Азербайджанской ССР к линии фронта и в тыловые регионы за пределами Закавказья.

Но захват агрессорами почти всего Северного Кавказа (с августа 1942 по февраль 1943 г.) вынудил передислоцировать до 80% объема этих перевозок сугубо на южно-азербайджанскую стальную магистраль. Более трёх четвертей этой магистрали проходят вдоль границы с Ираном (Джульфа-Ордубад-Минджевань — Горадиз — Имишли — Алят-Баку). А этот маршрут проходил через 55-километровый южно-армянский участок (район Мегри) – то есть между Нахичеванским регионом и «основным» Азербайджаном.

В конце 1942 г. руководство Армении предложило Госкомитету обороны СССР проложить железную дорогу Меренд (Иран) — Мегри-Кафан-Лачин-Степанакерт — Евлах, то есть к стальным артериям в направлении к Баку, Дагестану, Грузии и к временному парому Баку-Красноводск – едва ли не единственному на тот момент транскаспийскому маршруту. Во избежание стратегически ущербного сгущения союзнических грузопотоков на одном погранпереходе и на одной ирано-азербайджанской магистрали.

Однако руководство Азербайджана, весьма влиятельное в высшем руководящем эшелоне СССР ещё с начала 20-х годов, решительно возражало ввиду прохождения новой артерии через Нагорный Карабах (где и в те годы доля армян в местном населении превышала 30%), да и нежелания уступать важнейшую роль советского Азербайджана в организации и осуществлении перевозок союзнических грузов. В результате магистраль, предложенная Ереваном, так и не была построена.

Источник