- Литосферные плиты на карте Мира.

- Что такое литосфера в географии?

- Что такое литосферные плиты в географии?

- Из каких частей состоят плиты литосферы?

- Литосферные плиты на карте и их названия.

- Сколько литосферных плит на земле?

- Тектонические плиты океана

- Океаническая литосфера и её особенности

- Готовые работы на аналогичную тему

- Основные типы границ океанических тектонических плит

- Срединно-океанические хребты (СОХ)

- Литосферные плиты — список крупных плит и основные причины их сдвигов

- Земная кора

- Теория дрейфа континентов

- История открытия

- Плавающие материки

- Платформы и роль конвекционных потоков

- Типы границ плит

Литосферные плиты на карте Мира.

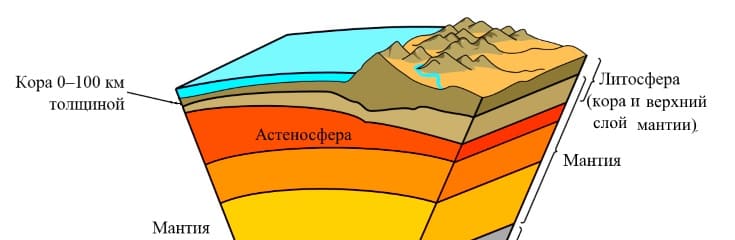

Что такое литосфера в географии?

География – область научных исследований, которые решают вопросы взаимосвязи особенностей природы с поверхностью Земли и жизнедеятельностью человека.

Литосфера – твердая оболочка Земли, которая влияет на образование рельефа поверхности. Структуру литосферы образуют земная кора и верхний подвижный пласт мантии. Образование земной поверхности происходит благодаря литосферным блокам.

Что такое литосферные плиты в географии?

Литосферные плиты — огромные и устойчивые участки Земной коры. Эти блоки лежат на подвижном верхнем слое мантии – расплавленном слое магматических горных пород. Поэтому блоки находятся в постоянном горизонтальном движении. Плиты смещаются относительно друг друга. Скорость перемещения достигает 5 – 18 см. за год.

Из каких частей состоят плиты литосферы?

Выделяют два вида земной коры: континентальная – материки или континенты, океаническая – под толщей мирового океана. Литосферная плита может быть, например, только океанической – это Тихоокеанская платформа. Другие состоят из континентальной и океанической. Толщина земной коры достигает 150 – 350 км. – материковая, и 5 – 90 км. – океаническая. Перемещений литосферных платформ приводит к их тектоническому воздействию друг на друга, от этого зависит динамика и структура земной поверхности.

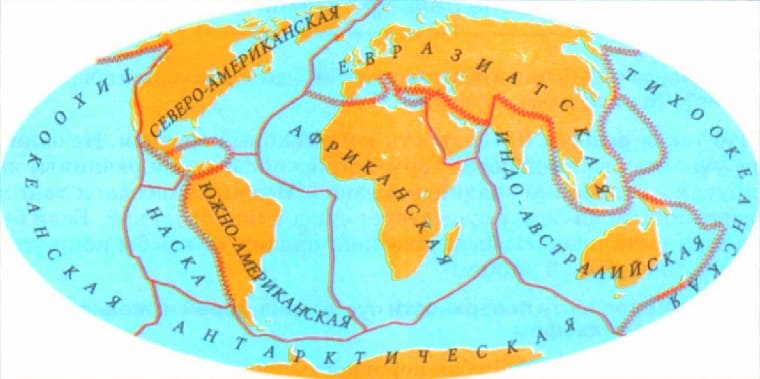

Литосферные плиты на карте и их названия.

Основной список литосферных плит составляют огромные блоки с площадью больше 20 млн. км². На этих блоках сосредоточена значительная часть континентальной массы и сосредоточены воды Мирового океана.

Сколько литосферных плит на земле?

Литосферных плит большого размера 7, если учитывать Индо-Австралийскую платформу как одно целое. Эту часть земной поверхности принято разделять на Индостанскую и Австралийскую плиты. Тогда крупных блоков 8.

Подведём итог. Литосфера – земная кора и верхняя подвижная часть мантии. Земная основа бывает материковой и океанической. Земная поверхность разделена на части – литосферные плиты. Они дрейфует по мантии, как плывучие айсберги в океане. Смотрите рисунок 5 – Крупнейшие литосферные плиты на карте Мира. Ответ на вопрос о количестве литосферных плит на Земле, можно сформулировать так: Всего различают 8 крупных литосферных платформ – площадью более 20 млн. км². и большое количество малых платформ – площадью менее 20 млн. км². Процессы взаимодействия плит между собой влияют на структуру поверхности Земли, которые изучает наука – тектоника литосферных плит.

Источник

Тектонические плиты океана

Вы будете перенаправлены на Автор24

Океаническая литосфера и её особенности

Литосферная оболочка Земли разделена на разрозненные блоки, которые имеют вертикальные размеры намного меньшие, чем горизонтальные. Название этим блокам – тектонические (литосферные) плиты.

Особенностью тектонических плит является жесткость и способность к сохранению неизменных форм и строения длительное время без внешних на них воздействий.

Общая мощность океанических тектонических плит меняется от 2 до 3 км в областях рифтовых зон океанов и составляет 80-90 км около континентальных окраин.

Крупные тектонические плиты планеты играют важнейшую роль на мировой сейсмической карте. Наикрупнейшей плитой по площади является Тихоокеанская. Она полностью состоит из океанической литосферы и охватывает большую часть территории дна от оси Восточно-Тихоокеанского поднятия, простираясь до системы глубоководных желобов западного и северного обрамлений Тихого океана.

Готовые работы на аналогичную тему

Намного меньшая по своей площади плита Наска, также полностью состоит из океанической литосферы и располагается на территории дна Тихого океана к востоку от оси ВТП и до осевой линии Перуано-Чилийского желоба.

Ещё одной крупной плитой, которая полностью состоит из океанической литосферы, является плита Кокос.

К крупным тектоническим плитам, которые состоят, как из континентальной, так и из океанической литосферы причисляют также:

- Антарктическую,

- Индо-Австралийскую,

- Евразийскую,

- Африканскую,

- Южно-Американскую,

- Северо-Американскую.

Также выделяют некоторое число (десятки) средних и множество мелких плит.

Основные типы границ океанических тектонических плит

Под литосферой находится пластичная астеносфера, не обладающая пределом прочности, вследствие чего её вещество имеет свойство деформироваться (течь) от воздействия даже сравнительно небольших избыточных давлений и увлекать за собой, при этом, жесткие тектонические плиты. Перемещения тектонических плит по поверхности астеносферы совершается посредством влияния конвективных течений в мантии. Отдельные тектонические плиты могут сближаться, расходится, скользить по отношению друг к другу.

В соответствии с различными типами движений тектонических плит по отношению друг к другу и возникающих вследствие этого деформаций по периметру плит деформаций, различают три главных вида границ тектонических плит:

- Дивергентные;

- Конвергентные;

- Границы сдвиговых перемещений.

К дивергентному типу относятся границы плит, вдоль которых совершается раздвижение тектонических плит. При этом происходит образование рифтовых зон и непрерывное рождение новой океанической коры. Именно такие границы имеют на ещё одно название – конструктивные.

Большинство нынешних рифтовых зон Индийского и Тихого океанов первоначально закладывались на океанической литосфере благодаря перестройкам движения плит и постепенным исчезновением более ранних рифтовых зон.

Дивергентным границам тектонических плит в океанах соответствует очень мощный базальтовый магматизм, который формирует океаническую кору, находящуюся в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов, и несильная сейсмичность.

Базальтовые расплавы, находящиеся в рифтовых зонах океана, выплавляются из пластичного и разогретого материала магматических очагов, которые размещаются под осевой зоной срединно-океанических хребтов, значительно легче базальтов, из которых слагается океаническая кора. Из-за этого и происходит их стремительный подъем к поверхности. Именно поэтому в границах океанических рифтовых зон происходит извержение недифференцированных базальтовых расплавов.

К границам конвергентного типа можно отнести зоны подвига, для которых характерно пододвигание океанических тектонических плит под островные дуги или под континентальные окраины, имеющие андийский тип.

Исходя из того, что на конвергентных границах совершается поглощение коры, их ещё называют деструктивными. Данным границам, в большинстве случаев, соответствуют довольно характерные виды рельефа: сопряженные структуры желобов с глубоким дном (глубина которых, в иных случаях, превышает 10 километров) с цепью островных вулканических дуг или очень высоких горных образований (с высотой около 7-8 километров), в случае, когда подвиг происходит под континент.

Примерами подобных границ служат глубоководные желоба перед Филиппинской, Марианской, Японской, Курило-Камчатской, Алеутской островными дугами, а также глубоководные желоба, находящиеся у подножий западных побережий Южной и Центральной Америки в Тихом океане.

Срединно-океанические хребты (СОХ)

Срединно-океанические хребты – это сеть хребтов, которые расположены в центральных частях каждого из океанов.

Они формируют монолитную горную систему, общая протяженность которой составляет более 64 тысяч км, а ширина около 1000 км. Над абиссальными же котловинами она возвышается на 2.5-3 км. СОХ состоят из плотных и тяжелых магматических пород.

Под центральными участками хребтов имеют свойство подниматься горячие мантийные расплавы (иначе магма). Они приводят к растягиванию земной коры и раздробляют её разломами.

При попадании на дно происходит остывание расплавов. Следующая порция раскаленной магмы раздвигает застывшую лаву и процесс повторяется снова.

Данный процесс разрастания океанической земной коры называется спредингом.

Скорость извержения горячей магмы может разнится. В том случае, когда она поступает медленно, происходит процесс образования рифтовой долины среди хребтов, глубокой расселины, на дне которой находится большое количество активных вулканов. У хребтов с подобными долинами процесс разрастания проходит медленно, скорость их раздвижения на дне Индийского и Атлантического океанов составляет 2-4 сантиметра в год.

В том же случае, когда магма поступает с высокой скоростью, долина не успевает формироваться. Скорость образования новой океанической коры составляет иногда и до 18 сантиметров в год при такой ситуации. Таким является подводный хребет, расположенный в восточной части Тихого океана.

Источник

Литосферные плиты — список крупных плит и основные причины их сдвигов

Земная кора

Для изучения земной коры, как правило, используются косвенные методы. Таким образом, можно построить две модели, объясняющие её строение и формирование в соответствии с составом пород и их динамикой. С одной стороны, получается статическая модель, по которой планета состоит из коры, мантии и ядра. С другой — динамическая, где слоями выступают литосфера, астеносфера, мезосфера и ядро. Статическая модель предполагает два неподвижных вида земной коры: континентальный и океанический.

Согласно динамической модели, литосфера лежит на астеносфере и состоит из коры и внешней мантии, имеет жёсткую структуру и простирается до 120 км в глубину, где высокие температура и давление расплавляют составляющие материалы.

В зависимости от типа оболочки, дифференцируется на два вида:

- Континентальная — состоит из континентальной коры и внешней части мантии. Она самая старая и глубокая, образует материки, горные цепи и так далее.

- Океаническая — состоит из океанической коры и мантии. Она тонкая (на некоторых участках толщина до 7 км), молодая, представляет собой дно океанов и состоит в основном из базальтовых пород. По ней проходят океанические горные хребты.

Теория дрейфа континентов

До рубежа XIX и XX вв. геологи предполагали, что основные очертания суши неизменны, а большинство геоморфологических объектов (горные хребты) можно объяснить вертикальным движением земной коры по принципу геосинклиналей. Однако ещё в эпоху Великих географических открытий было замечено, что противоположные берега Атлантического океана и края континентальных шельфов имеют сходные формы. Их модели легко соединяются, как конструктор.

С тех пор было предложено много теорий для объяснения этой очевидной совместимости, но предположение о твёрдой Земле затрудняло их развитие. Всё изменило открытие радия и связанных с ним свойств в 1896 г. Появилась возможность для более точного определения предполагаемого возраста планеты. Расчёты показали, что даже если бы она начала свою эволюцию как раскалённое тело, то её температура могла упасть до нынешних значений через несколько десятков миллионов лет. Учёные пришли к выводу, что Земля намного старше, чем предполагали, а её ядро всё ещё достаточно горячее, чтобы быть жидким.

История открытия

Тектоническая теория плит возникла из гипотезы о континентальном дрейфе, предложенной немецким метеорологом и исследователем Арктики Альфредом Вегенером в 1912 г. Он предположил, что нынешние материки когда-то образовывали единую суперконтинентальную сухопутную территорию Пангею и сравнил их с айсбергами из гранита низкой плотности, плавающими в более плотном море базальта. Его основные аргументы:

- Противоположные береговые линии континентов часто совпадают.

- Сопоставление горных поясов и типов горных пород: если материки собираются, то хребты в Западной Африке, Северной Америке, Гренландии и Западной Европе сходятся.

- Распределение окаменелостей растений и животных на отдельных континентах взаимосвязано. Например, останки мезозавра найдены на юге Африки и в Южной Америке. Они сохранились в речных отложениях, поэтому палеонтологи сделали вывод: рептилия обитала в пресноводной среде и не могла путешествовать через океан. Либо континенты примыкали друг к другу, либо мезозавр эволюционировал раздельно и одновременно на двух материках, что маловероятно. Ископаемый папоротник сейчас встречается во многих частях мира с различным климатом. Вегенер полагал, что его распространение можно объяснить огромным ареалом до распада единого континента.

- Исследователь собрал геологические данные, которые показали, что породы, образовавшиеся 200 миллионов лет назад в Индии, Австралии, Южной Америке и на юге Африки, демонстрировали признаки континентального оледенения. При нынешней географии для такого явления потребовалось бы глобальное остывание планеты. Однако в то же время на востоке США существовали тропические болота. Очевидно, что не весь мир был в глубокой заморозке и такое явление можно было бы объяснить в случае расположения материков близко к Южному полюсу.

Доказательства дрейфа континентов казались логичными, но были отвергнуты потому, что Вегенер не смог предложить приемлемый механизм перемещения огромных масс суши. По его предположению они проталкивались через скалистое дно океана из-за приливных сил примерно так же, как плуг прорезает почву.

В 1947 г. группа учёных во главе с Морисом Юингом, используя исследовательское судно Океанографического института Вудс-Холла «Атлантис» и набор инструментов, подтвердила существование подъёма в центральной части Атлантического океана. Они обнаружили, что морское дно под слоем отложений состоит из базальта, а не гранита, который составляет основу материков. Также выяснилось, что океаническая кора намного тоньше континентальной. Эти открытия подняли важные и интригующие вопросы.

С середины XX века многие учёные при помощи магнитометров, разработанных во время Второй мировой войны для обнаружения подводных лодок, начали распознавать странные магнитные колебания на дне океанов. Открытие не стало неожиданным, так как базальт — богатая железом вулканическая порода и содержит сильно намагниченный минерал магнетит, который может искажать показания компаса. Эти наблюдения предоставили ещё один способ изучения глубокого дна океанов.

Когда вновь образованные горы охлаждаются, такие породы регистрируют направление магнитного поля Земли в тот момент. По мере картографирования и составления схем стало понятно, что узоры с нормальной и обратной полярностью проявляют некоторые закономерности по аналогии с горными породами. Когда пласты на участках отдельных материков очень похожи, это говорит о том, что породы были сформированы в одном месте:

- На территориях Шотландии и Ирландии найдены камни, идентичные минералам с Ньюфаундленда и Нью-Брансуика.

- Каледонские горы Европы и части Аппалачских хребтов Северной Америки очень похожи по структуре и литологии.

Плавающие материки

Американский геолог Гарри Хаммонд Гесс в 1960 г. предположил, что вместо континентов, дрейфующих через океаническую кору (как предполагалось ранее), кора океанов и прилегающие к ней материки перемещаются вместе на одной и той же платформе или плите. В том же году Роберт Р. Коутс из геологической службы США описал основные особенности субдукции дуг Алеутских островов, расположенных вдоль тихоокеанского побережья. Наряду с остальными работами, его доклад лёг в основу теории движения плит земной коры.

Согласно ей, новая океаническая кора непрерывно расширяется вдоль срединно-океанических хребтов и через миллионы лет уходит в глубоководные жёлобы вдоль края океанов. В этом процессе старая кора поглощается в прибрежных зонах, а новая в виде магмы извергается, образуя молодую. По сути, идёт постоянная «переработка», когда одновременно происходит формирование новой океанической коры и разрушение старой. Таким образом, становится понятно:

- почему Земля не увеличивается с ростом морского дна;

- на дне океанов накапливается так мало осадков;

- океанические породы намного моложе континентальных.

Платформы и роль конвекционных потоков

Требуются миллионы лет, чтобы сформировать зрелый океан, а в районах, расположенных на границах литосферных плит, происходит наибольшее количество мощных землетрясений и извержений вулканов. Теория тектоники предполагает, что вся поверхность Земли разделена на ряд основных и второстепенных платформ, которые передвигаются по астеносфере со скоростью нескольких сантиметров в год, состоят из континентальной, океанической коры, или сочетают оба типа. Названия литосферных плит (крупных):

- Североамериканская.

- Южноамериканская.

- Тихоокеанская.

- Наска.

- Евразийская.

- Африканская.

- Антарктическая.

- Индо-Австралийская.

- Сомалийская.

Территория России, как и вся Евразия, расположена в зоне большой Евразийской плиты и только два полуострова — Камчатский и Чукотский, находятся на Североамериканской. Несколько более мелких платформ включают Арабскую, Шотландскую, Карибскую и другие. Все они сочетаются друг с другом как кусочки мозаики, а их перемещение за миллионы лет привело к открытию и закрытию океанов и расхождению континентов.

Движением литосферных плит управляют конвекционные потоки в нижней мантии Земли. Её породы достаточно горячие, чтобы стать текучими, менее плотными и подняться в зоне срединно-океанических хребтов, обеспечивая образование новой коры. По обе стороны от них постепенно отходят отдельные плиты. Края платформ, расположенные ближе к береговой линии материков, значительно старше. Со временем составляющая их порода охлаждается и становится более плотной, затем опускается ниже соседней литосферной плиты и проникает в мантию. Этот процесс погружения называется субдукцией.

Типы границ плит

Поскольку вся поверхность Земли покрыта находящимися в движении литосферными плитами, то они вынуждены постоянно контактировать между собой. Их границы можно классифицировать по трём типам:

- Дивергентные (раздвижение или спрединг) — границы расхождения платформ. На морском дне образуют срединно-океанические хребты. Обнаружены над восходящими плюмами мантийных конвекционных ячеек. Разрывные границы также могут располагаться на континентах как рифтовые зоны. Такие образования в итоге раскалывают сушу достаточно широко, чтобы появился морской залив. В этом случае тектонические разломы земли становятся срединно-океаническими хребтами. Примером подобного процесса может служить Восточно-Африканская рифтовая долина. Этот разрыв имеет ряд длинных озёр, которые начинаются у южного конца Красного моря и простираются на сотни километров в направлении Мозамбика.

- Конвергентные (сближение или субдукция) — границы, на которых при столкновении океанических и континентальных плит образуются глубоководные жёлобы, островные дуги или горы. В таких местах более плотная плита заходит под менее плотную. Например, столкновение платформ Наска и Южноамериканской сформировало высокие пики Анд. На границе двух континентальных плит, обладающих одинаковой плотностью, образуются обширные горные цепи (Гималайские горы на стыке Индо-Австалийской и Евразийской платформ).

- Трансформные (сдвиг вдоль границ разлома) — их не всегда легко обнаружить, поскольку они не образуют больших форм рельефа. Могут проходить под руслами рек, ручьёв и ничем себя не выдают, пока не случается землетрясение. К таким зонам относится разлом Сан-Андерс в США, который находится между двумя литосферными плитами — Тихоокеанской и Североамериканской.

Границы разломов отмечаются на тектонической карте. Это помогает определить сконцентрированные здесь зоны повышенной сейсмической опасности и вулканической деятельности.

Территории, расположенные на древних платформах, являются наиболее устойчивыми и не имеют причин для крупных землетрясений.

Источник