- За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории?

- Медведев подарил норвежцам море нефти

- Уступка по разделу арктического шельфа обошлась России в 30 млрд евро

- К 10-летию подписания скандального договора. Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные двум Московским областям?

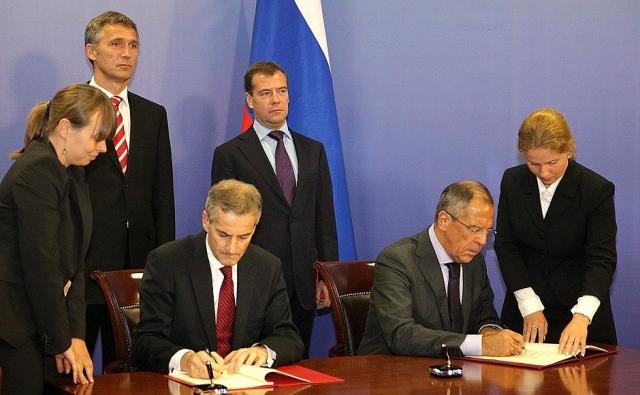

- В этом году исполняется 10 лет с момента подписания в Мурманске 15 сентября 2010 года «Договора между Российской Федерации и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане ». Инициатором его ускоренной разработки, подписания и ратификации Федеральным Собранием выступил президент России Дмитрий Медведев.

За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории?

По договору с Норвегией от 2010 года Россия потеряла около 80 тысяч километров своей территории. Как пишет ИА «Реалист», такой вывод следует из книги бывшего заместителя министра рыбного хозяйства СССР Вячеслава Зиланова «Баренцевоморская ошибка президента» (изд. в РФ в 2012 году), норвежский перевод которой вышел в свет на днях. Согласно источнику, информацию об издании книги Зиланова в Норвегии поместил на своей странице в Facebook заместитель министра по морскому праву в МИДе Норвегии с 1976 по 1979 г. Арне Трехолт.

В своей книге Зиланов подвергает сильной критике договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15 сентября 2010 года. Он считает, что договор не отвечает российским интересам и подрывает будущие позиции России в Арктике. Зиланов утверждает, что интересы рыбной индустрии в России не были учтены в случае с Договором о разграничении. В своём письме российскому правительству он характеризует его как «договор Шеварднадзе — Бейкер».

Как следует из книги, одним ранним утром в 1990 году Зиланову, бывшему в должности заместителя министра рыбного хозяйства, без какой-либо предшествующей информации представили договор о Баренцевом море, из-за которого российские рыбаки лишались своих богатейших промысловых районов с существенными потерями для промысла и страны. Договор о разграничении с Норвегией нёс в себе потери для России. По подсчётам Зиланова и его экспертов по рыболовству, в случае потери традиционного российского промысла в западной части Баренцева моря и в районе Шпицбергена, которые после вступления в силу Договора о разграничении подпадают под норвежскую юрисдикцию, прямые потери составят 300 тыс. тонн рыбы в год.

Вячеслав Зиланов задаётся вопросом, в чём причина того, что российские дипломаты так спешили с Договором о разграничении на последней фазе переговоров. Он подчёркивает, что временное соглашение между Норвегией и Россией о рыболовной юрисдикции в прилегающих водах в Баренцевом море (январь 1978-го) и договоренности о смежном участке — серых зонах — функционировали на протяжении 33 лет. Договорённости о серых зонах способствовали стабильности в районах промысла и помогли избежать излишней конфронтации со стороны рыбаков России, Норвегии и третьих стран.

«Почему сейчас появилась спешка с окончательным договором о разделительной линии? Зиланов предлагает ответ. Можно ли пожертвовать интересами российских рыбаков ради ответных услуг норвежской стороны в помощи с технологиями по добыче нефти, которые считались важными для освоения российского баренцевоморского континентального шельфа?». Норвежское участие в гигантском Штокманском месторождении было на повестке дня и у Statoil, и у Norsk Hydro. Начало этим переговорам было положено десять лет назад.

«Мог ли окончательный договор о линии разграничения стать для России интересной ответной услугой со стороны Норвегии и дать возможность доступа к норвежским технологиям по добыче нефти и капиталу?» — задается вопросом автор книги.

В беседе с ИА «Реалист» Вячеслав Зиланов рассказал о мотивах, побудивших его опубликовать свой труд: «Решения, принятые российским руководством по согласию с норвежским предложением по линии разграничения морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, а это было в начале 2010 года, когда президентом России был Дмитрий Медведев, оказалось неожиданным и поспешным как для рыбаков Северного бассейна, так и для широкой общественности. Не было никаких экономических или политических предпосылок принимать такое поспешное и не просчитанное как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане решения… Подписав договор о разграничении на норвежских условиях, Россия не только потеряла около 80 тысяч кв. км, но и поставила под угрозу российское рыболовство в западных районах Баренцева моря и, в частности, в морском районе, подпадающем под действие Договора о Шпицбергене 1920 года. По существу, вся западная часть, которая наиболее продуктивна с точки зрения рыболовства, оказалась по договору о разграничении от 15 сентября 2010 года под норвежской юрисдикцией. Именно поэтому рыбаки удостоили Медведева звания „президента полубаренцевоморского“».

Источник

Медведев подарил норвежцам море нефти

Уступка по разделу арктического шельфа обошлась России в 30 млрд евро

В Норвегии — общенациональная эйфория. На части шельфа Баренцева моря, которую уступил Осло Дмитрий Медведев в 2010 году, нашли углеводородов на 30 млрд евро. Это следует из доклада норвежского нефтяного директората (NPD).

Всего в недрах территории, отошедшей Норвегии, залежи углеводородов оцениваются в 300 млн кубометров — в нефтяном эквиваленте это почти 1,9 млрд баррелей. По прогнозам, ориентировочный объем полезных ископаемых может оказаться даже больше — 565 млн кубометров, из которых на долю нефти приходятся не менее 15%, — говорится в докладе NPD.

Министр нефти и энергетики Норвегии Улу Буртен Муэ уже восторженно прокомментировал «отличную новость». «Представленные результаты геологоразведки доказывают, что юго-восток Баренцева моря — самый интересный из новых районов норвежского континентального шельфа», — цитирует министра Barents Observer.

Энтузиазм Буртена Муэ тем более объясним, что в норвежской части Северного моря добыча нефти ведется с 1960-х годов, и запасы черного золота постепенно иссякают. Поэтому подарок Москвы пришелся очень кстати. Тянуть с освоением новых месторождений норвежцы не собираются. С шельфа Северного моря уже перегоняются буровые платформы, а на берегу спешно создается необходимая инфраструктура.

Нам же остается лишь порадоваться за северных соседей. И — вспомнить слова, которые в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев сказал после подписания соответствующих договоров с норвежским премьером Йенсом Столтенбергом. «Это событие должно повлиять на общую ситуацию в регионе, на укрепление международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических государств», — заявил тогдашний глава нашего государства.

Напомним, переговоры о необходимости разграничения спорной территории в Баренцевом море площадью порядка 175 тысяч квадратных километров велись между СССР и Норвегией с 1970-х годов. Но именно господину Медведеву удалось поставить в них очень жирную точку.

«Соглашение о разделе Баренцева моря иначе как позорным не назовешь», — уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников (фракция КПРФ).

— Участок шельфа, который отошел Норвегии, еще в советское время исследовали геологи, — говорит Калашников. — Международное право разрешало СССР разведку этой территории, но запрещало добычу ископаемых. Уже тогда было ясно, что в этой части Баренцева моря находятся большие запасы нефти и газа.

Поэтому, когда зашла речь о разграничения спорной территории в Баренцевом море, стало понятно, что можно ставить жирный крест на совместной с норвежцами разработке Штокмановского газового месторождения. Действительно, едва договор Медведева-Столтенберга был подписан, норвежская компания Statoil решила не продлевать акционерное соглашение с «Газпромом» о совместном освоении Штокмана, и вышла из проекта.

Это было вполне логичное решение. Штокмановское месторождение находится в 550 километрах от Мурманска, и глубина в районе добычи превышает 300 метров. А новые месторождения на шельфе Баренцева моря удалены от берега всего на 60−70 километров — стало быть, их разработка обходится намного дешевле.

Когда стало известно о том, что Медведев собирается подписать соглашение о разделе шельфа, я прямо заявил, что это — преступление. Мы, фракция КПРФ, доказывали, опираясь на геологические данные «Морнефти», что Норвегии отходят несколько очень перспективных, с точки зрения добычи углеводородов, участков дна. Я лично писал тогда письма премьеру Путину, проводил круглые столы в Госдуме, но это ничего не изменило.

«СП»: — Чего Россия добивалась, подписывая эти соглашения с Норвегией?

— Это была одна из огромных ошибок Дмитрия Медведева. Во время своего президентства он делал подарки Западу при любом удобном случае. Хотите, господа, поменять режим в Ливии? Пожалуйста. (В 2011 году, когда Совет Безопасности ООН принимал резолюцию по Ливии, Россия воздержалась в ходе голосования, — СП»). Хотите более жестких санкций в отношении Ирана? Никаких проблем. (В июне 2010 года на переговорах между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым стороны договорились об усилении санкций в отношении КНДР и Ирана, — «СП»). Хотите новый договор об СНВ? Получите без задержки. В этой череде медведевских уступок раздел так называемой «серой зоны» в Баренцевом море был одной из наиболее существенных. Советские дипломаты не были дураками, если десятилетиями не соглашались на этот шаг.

Итоговое решение было принято под нажимом лично Медведева. Накануне его визита в Норвегию он попросил посмотреть, какие несогласованные проблемы есть в загашнике российско-норвежских отношений. И — подходящая проблема нашлась. Вместо того чтобы делить Баренцево море постепенно — что-то приобретая в северной зоне, что-то теряя в южной — Медведев разрубил «гордиев узел» одним махом. В результате, Россия потеряла все.

Нынешняя линия раздела Баренцева моря всецело лежит на совести Медведева. Я предлагаю так ее и называть — линией Медведева — по аналогии с линией Шеварднадзе-Бейкера 1991 года (соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях; фактически, Шеварднадзе отдал американцам 34 тысячи квадратных миль нефтеносного района единоличным решением, а потом провел его через Политбюро, — «СП»). Иначе как позорными такие соглашения не назовешь.

«СП»: — В подписанном в 2010 году договоре с Норвегией отдельно оговаривается момент по добыче углеводородов. Так, если месторождение пересекает госграницу и располагается на территориях обоих государств, оно может разрабатываться только совместно. «Перетекает» ли норвежская нефть под Баренцевым морем на российскую территорию, пока неясно. Можем мы теперь провести детальную геологоразведку, поставить в сопредельных районах российские буровые платформы, и частично исправить ситуацию?

— Мы сегодня не можем вести полноценную геологическую разведку — на это нет ресурсов. Достаточно сказать, что нефть и газ, которые Россия качает и продает, были разведаны еще в советское время. Почему вы думаете, что сейчас — вдруг — правительство выделит средства на такое затратное мероприятие, как арктическая геологоразведка? Мало того, что участок шельфа надо разведать — нужно доказать, что это одно и то же месторождение, а для этого — нужно судиться с Норвегией.

Все это очень долгая история, с очень неважными для нас перспективами. Вспомните для примера подачу Россией заявки в ООН по установлению внешней границы нашего континентального шельфа. (В 2001 года МИД России, выполняя постановление правительства Виктора Черномырдина и проявив неоправданную поспешность, направил генсеку ООН заявку по установлению внешней границы шельфа России. Этот шаг полностью исключал процесс всестороннего обсуждения границы, что вело к нарушению национальных интересов России в Арктике, Охотском, Беринговом, Баренцевом морях. Но даже такая царская уступка показалось недостаточной западному сообществу. Комиссия ООН под давлением США отклонила заявку, посчитав, что Россия не представила убедительных доказательств принадлежности к компонентам материковой окраины, так называемых поднятий Менделеева и Ломоносова, — «СП»). Норвежцы не дураки — они, напротив, хорошие переговорщики. 40 лет тамошние дипломаты выдавливали Россию из Баренцева моря — и, наконец, нашли слабое звено для успешной реализации задачи.

Я считаю, Медведев намеренно вел беззубую политику — политику уступок — в расчете, что Запад поддержит его на президентских выборах -2012. Чем это закончилось, все мы теперь знаем.

«СП»: — Норвежцы сейчас могут нам что-то уступить — в благодарность за новые месторождения?

— Ничего они не уступят — хотя бы для того, чтобы не создавать прецедента. Да и с какого перепугу уступать, если мы сами им все отдали?! Не зря, когда Медведев подписал соглашение, норвежцы аплодировали, не зря потом стортинг — парламент Норвегии — быстро документ ратифицировал. Ну, а наша Госдума одобрила ратификацию соглашения 311 голосами против 57 — «спасибо» за это надо сказать «Единой России». Партия власти, я считаю, одобрит продажу чего угодно, поскольку ей наплевать на национальные интересы…

«Такие скандалы ведут к делегитимации власти», — убежден лидер партии «Новая сила», профессор Валерий Соловей.

— Нынешнюю ситуацию, на мой взгляд, замечательно описывают слова русского политика начала XX века, кадета Павла Милюкова, который в тогдашней Государственной Думе вопрошал: «Что это — глупость или измена?» Конечно, решение о разделе шельфа было политическим. Но за кадром остается вопрос: какие лоббистские группы влияли на его принятие. Думаю, истинные мотивы медведевского решения — в теории — могли бы иметь значение для следственных органов РФ. Но в реальной жизни вряд ли кто-то захочет их выяснять.

Сейчас, я считаю, можно сделать только одно — договориться с норвежской стороной, чтобы «Газпром» или «Роснефть» были допущены к участию в разработке нового месторождения. Только так Россия сможет претендовать на небольшой кусочек этого пирога.

«СП»: — Ситуация складывается скандальная. Как она отразится на рейтинге руководителей страны?

— Никак не отразится. Прежде всего потому, что эта новость не станет широко известной. Вряд ли о странном решении господина Медведева расскажут по всем каналам ТВ, не правда ли? Если информация и появится — то исключительно для того, чтобы одна элитная группировка смогла уколоть противоборствующую.

Кроме того, наши сограждане уже на многое насмотрелись. Что, скажите, может их удивить после скандала вокруг Минобороны? Нефть и газ, подаренные Медведевым Норвегии, находятся где-то далеко, под водой. А скандал с Сердюковым разворачивался на глазах изумленной публики — и потрясений во власти, тем не менее, не случилось.

Но в сумме недовольство накапливается, и приводит к делегитимации власти. Скорее рано, чем поздно, количество этого недовольства непременно перейдет в качество. А значит, политические перемены не за горами…

Источник

К 10-летию подписания скандального договора. Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные двум Московским областям?

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания в Мурманске 15 сентября 2010 года «Договора между Российской Федерации и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане ». Инициатором его ускоренной разработки, подписания и ратификации Федеральным Собранием выступил президент России Дмитрий Медведев.

Об отношении к этому договору депутатов, сенаторов, общественности, специалистов и ученых говорит тот факт, что за его ратификацию в Государственной думе голосовала только одна фракция – «Единая Россия», или 69% от общего числа депутатов. Это весьма низкий показатель для такой международной договоренности, имеющей не только экономическое, но и геополитическое значение для России. В то время, как в Стортинге, парламенте Норвегии, за договор проголосовали все 100% парламентариев, включая оппозиционные партии.

Накануне десятилетнего юбиления ИА Реалист обратилось за комментарием к академику МАНЭБ, члену научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеславу Зиланову — к известному практику и исследователю российско-норвежских отношений, который специализируется на морских ресурсах Арктики, включая Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Будучи заместителем министра рыбного хозяйства СССР, а потом и заместителем председателя Государственного комитета РФ по рыболовству, профессор Зиланов в советское время участвовал в переговорном процессе по разграничению морских пространств между Россией и Норвегией. По этой теме ученый опубликовал в 2012 — 2013 гг. книги «Баренцевоморская ошибка президента» и «Россия теряет Арктику?». Последняя заинтересовала норвежцев и вышла в сокращенном варианте на норвежском языке в 2018 году под названием Mister Russland Arktis?, что в переводе означает «Теряет ли Россия Арктику?». Вот что думает Вячеслав Зиланов о российско-норвежском договоре и его последствиях:

«Переговоры между СССР и Королевством Норвегия по разграничению континентального шельфа и 200-мильных экономических зон шли около 30 лет и на момент развала Советского Союза договоренности, устраивающей обе стороны, не было достигнуто. Связано это было с тем, что норвежская сторона заявила о своей первоначально запросной позиции осуществить разграничение по так называемой «серединной линии». В случае принятия советской стороной этого предложения она теряла около 175 тыс. кв. км континентального шельфа и водных пространств, находящихся намного восточнее границы Полярных владений СССР от 1926 года.

Именно разграничение по границе Полярных владений и предлагала советская сторона норвежцам на переговорах в то время, считая, что такой подход будет вполне отвечать критерию «справедливости», учитывать значению в экономике СССР Баренцева моря, протяженности ее береговой линии в этом море и целому ряду других обстоятельств, которые соответствовали международным нормам.

Норвежцы понимали, что их запросная позиция – разграничиться по «серединной» линии — не проходит и в кулуарах переговоров не раз предлагали пойти на раздел образовавшегося «спорного района в 175 тыс. кв. км» между сторонами в соотношении 50:50. Но и это предложение было отвергнуто советской стороной, поскольку оно разрушало границу Полярных владений СССР от 1926 года. Дополнительно еще и отдавало под юрисдикцию Норвегии весь морской район, подпадающий под действие Договора о Шпицбергене 1920 года, который имеет большое значение для российского рыболовства. Вот на этих диаметрально противоположных позициях и завершился советский период по переговорам с норвежцами по разграничению в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. При этом советским руководством еще и учитывалось, что Норвегия — активный член НАТО.

С уверенностью можно предположить, что в случае сохранения СССР его позиция о разграничении только по границе Полярных владений 1926 года оставалась бы основополагающей и не подлежащей пересмотру.

Новая капиталистическая Россия первое десятилетие своего существования, хотя и вела «закрытые-зондажные» переговоры с норвежской стороной по возможному нахождению компромиссного варианта разграничения континентального шельфа и 200 мильных исключительных экономических зон в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, но придерживаясь прежней советской позиции — разграничение с учетом границы Полярных владений. В этой связи не было достигнуто какого-либо прогресса по разграничению в период, когда президентами России были Борис Ельцин, а затем и Владимир Путин. Вместе с тем в период их президентства шла усиленная «работа» группы проправительственных дипломатов, ученых и политических обозревателей по формированию общественного мнения о том, что граница Полярных владений СССР от 1926 года — рудимент советской эпохи, и он якобы не соответствует ряду положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Замечу, что последнее, мягко говоря, выдумки. Тем не менее, эта околонаучная пропаганда была, по моим наблюдениям, воспринята кремлевскими властными структурами и теми кругами, которые решились преподнести ее, как великое юридическое открытие, позволяющее президенту России выйти с компромиссным предложением к норвежцам и одним махом, забыв о границе Полярных владений от 1926 года, разделить «спорный» район в соотношении 50:50. Но ведь это то самое кулуарное норвежское предложение советского периода, которое было Советами же и отвергнуто! Видимо, в Кремле в периоды первых двух сроков президента Путина не решались пойти на такой проигрышный, как в политическом, так и военно-экономическом отношениях, вариант. И правильно делали, что не пошли на него. Но все течет и меняется.

С приходом в Кремль в 2008 году президента Медведева переговорный процесс с Норвегией по разграничению морских пространств начал убыстряться и неожиданно, даже для самих норвежцев, был буквально за один год решен по их варианту, предложенному ими еще в советский период. Свершилось!

Так называемый «спорный район», который и изобрели сами же норвежцы, разделен в соотношении 50:50. Граница Полярных владений России от 1926 года в Баренцевом море в результате заключенного договора 2010 года разрушена. Россия потеряла еще и более 80 тыс. кв. км континентального шельфы и водной акватории, что по площади составляет почти 2 территории Московской области.

На отошедших к норвежцам районах, по данным ученых и практиков, имеются реальные перспективы обнаружения запасов газа и нефти. О значении этих районов для рыболовства Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелии известно со времен поморов, и именно эти районы постоянно используются прибрежным рыболовством все послевоенные годы. Велико значение этих районов и для военно-морского флота России. Знал ли обо всем этом Медведев? А если и знал, то чем он руководствовался, принимая не отвечающее национальным интересам России решение?

Сам Медведев на итоговой пресс-конференции отметил, «что подписание договора, переговоры по которому начались ещё в 1970 году, позитивно повлияет на укрепление международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических стран». Далее он особо подчеркнул, видимо, предвидя неизбежную критику своего «детища», что: «Договор… отражает баланс интересов по всем чувствительным сферам сотрудничества. Прежде всего, это энергетика, потому что неурегулированность вопросов о территориальном размежевании, разграничении морских пространств, конечно, не давали возможности заниматься крупными энергетическими проектами».

А как на практике обстоят дела спустя 10 лет с момента подписания договора? По всем заявленным Медведевым положениям — полный провал. Нет никакого «укрепления международной и региональной безопасности», не говоря уже об «углублении взаимодействия арктических стран». Военно-морской флот, входящий в НАТО и прежде всего корабли США, Великобритании и Норвегии, все чаще стали появляться в морских районах, отошедших по договору 2010 года к Норвегии.

О «крупных энергетических проектах» забыли сразу со вступлением в силу договора. Например, о Штокмановском месторожденим, которое предполагалось осваивать совместно с норвежцами, уже и не вспоминают. Российские рыболовные суда продолжают незаконно инспектироваться, задерживаются, арестовываются в открытом морском районе к западу от линии разграничения по договору 2010 года. На предложения норвежской стороне со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова провести переговоры по устранению возникающих проблем последовал жесткий отказ, что противоречит не только дипломатическим нормам, но и добрососедским отношениям единственных прибрежных баренцевоморских государств. По всем основным направлениям сотрудничества между Россией и Норвегией после заключения договора 2010 года последовал откат ко временам холодной войны. Арктическая политика России, которая была заложена во время президентства Медведева, и сердцевиной которой стал договор 2010 года, по моему мнению, потерпела полный крах. Чтобы вывести ее на траекторию сотрудничества потребуются годы».

Комментарий редакции: Десять лет назад было много разговоров о «перезагрузке» отношений между Россией и «мировым сообществом». Фактически официальная пропаганда внушала людям мысль, что ради «развития инноваций», «минимизации последствий кризиса», «поддержания демократического климата» надо чуть ли не кинуться в распростёртые объятия «мировому сообществу», не стесняясь даже идти на стратегические уступки. Передача в 2010 году российских территорий Норвегии прямо укладывается в русло подобной политики. А то, что это стратегическая потеря для России, для её экономики, на это верхи не обратили внимания. Правда, команда Дмитрия Медведева вкупе с либеральными псевдооппозиционерами полагали, что в ответ на угодничество перед Западом к России мировые «демократии» якобы изменят отношения. Хотя подобные уступки международный капитал воспринимает как проявление слабости и начинает наносить удары по уязвимым местам. Чем ответили «глобалисты» на подстилочную внешнюю политику Дмитрия Медведева? Попытка инспирирования «цветного переворота» в России в 2011 — 2012 гг., усиление экспансии Запада на постсоветском пространстве, принятие «списка Магнитского» и введение иных антироссийских санкций, инспирирование бойни на Донбассе, — так «мировое сообщество» «отблагодарило» Россию. К сожалению, до сих пор некоторые призывают полностью встать на ту же гибельную стезю. Однако события показали, что её воплощение в жизнь может обернуться масштабной геополитической катастрофой.

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.

Источник