- Из чего отлит памятник Медный всадник

- Содержание статьи

- Рождение замысла

- Как бронзовый всадник превратился в медного

- Гром-камень: на чем на самом деле стоит Медный всадник

- Мировые мегалиты

- Проект Екатерины II

- Алтарный гром-камень

- Долгий путь

- Уникальный состав

- Талисман города

- Мертвое море железная колонна медный всадник химия

- Войти

- Записки русского путешественника

Из чего отлит памятник Медный всадник

Содержание статьи

- Из чего отлит памятник Медный всадник

- История статуи Петра 1 работы Церетели

- «Медный всадник»: памятник Петру Великому в Петербурге

Рождение замысла

Памятник Петру I был открыт 7 августа 1782 года, его автор – скульптор из Франции Этьен-Морис Фальконе. Он был создан по инициативе Екатерины II. По приказу императрицы, русский посланник в Париже князь Голицын обратился за советом к Дидро и Вольтеру, которые и рекомендовали ему Фальконе. Французскому скульптору в то время было уже 50 лет, он служил на фарфоровом заводе, но всегда мечтал создать произведение монументального искусства. Когда поступило предложение из России, мастер, не раздумывая, подписал контракт.

В октябре 1566 года Фальконе, вместе со своей 17-летней ученицей Мари-Анн Колло, прибыл в Санкт-Петербург. Вскоре он начал работу над созданием гипсовой модели памятника в натуральную величину. Она длилась целых 12 лет и была закончена к 1778 году. Мари-Анн Колло лепила голову Петра. Лицо царя выражает волю и мужество, оно озарено глубокой мыслью. За эту работу Колло приняли в члены Российской Академии художеств. Екатерина II даровала ей пожизненную пенсию в 10000 ливров. Змея под ногой коня выполнил русский скульптор Федор Гордеев.

Основанием памятника стала скала, которой придали форму вздыбленной волны. Согласно замыслу скульптора, она должна была служить напоминанием о том, что именно Петру I удалось превратить Россию в морскую державу. Подходящую по размеру гранитную глыбу обнаружили в 12-ти верстах от Санкт-Петербурга. По преданию, в нее когда-то попала молния, после чего в скале возникла трещина. В народе скала получила название Гром-камень. Ее вес составил около 1600 тонн. Гром-камень доставлялся в столицу на барже в течение 9-ти месяцев. Еще в процессе транспортировки камню была придана форма волны. 26 сентября 1770 года постамент для будущей статуи установили на Сенатской площади.

Как бронзовый всадник превратился в медного

Мастера, который взялся бы за отливку бронзовой статуи, долго не могли найти. Иностранцы запрашивали слишком высокую цену, а русских пугал ее предполагаемый размер. Наконец за дело взялся пушечный мастер Емельян Хайлов. Совместно с Фальконе, они подбирали оптимальный состав сплава и делали пробы. За 3 года, пока длилась подготовительная работа, скульптор в совершенстве овладел техникой бронзового литья.

Памятник начали отливать в 1774 году. Однако одной заливкой дело не обошлось. Лопнула труба, по которой раскаленная бронза поступала в форму. Верхняя часть скульптуры оказалась безнадежно испорчена. На подготовку к повторной заливке ушло еще 3 года. К счастью, на этот раз, затея удалась.

Однако столь длительная работа над статуей сильно испортила отношения Фальконе с Екатериной II. В результате, скульптор уехал из России, так и не дождавшись установки своего творения. Больше им не было создано ни одной скульптуры. «Медным всадником» бронзовую статую назвал в своей поэме Александр Сергеевич Пушкин. Название стало настолько популярным, что практически превратилось в официальное.

Источник

Гром-камень: на чем на самом деле стоит Медный всадник

Санкт-Петербургу в этом году исполнилось 318 лет. Один из главных символов Северной столицы — памятник Петру I на Сенатской площади. Воздвигнуть монумент в честь императора приказала Екатерина II. Для грандиозной скульптуры решили найти не менее внушительный постамент. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали объявление с просьбой к читателям выломать подходящий камень и доставить его в Петербург. Кто сумел отыскать гигантский валун и привезти его в столицу? И зачем Екатерина II отправила обломок камня французскому философу Дени Дидро? Об этом рассказали эксперты программы «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

Мировые мегалиты

Археологи обнаружили огромный мегалитический комплекс на территории одной из французских коммун. Возраст находки — шесть тысяч лет. В центре сооружения — пятитонная плита, а вокруг нее стоят восемь камней-менгиров. Внешне комплекс очень похож на уменьшенную копию знаменитого Стоунхенджа. А в регионе Бретань любителей необычного привлекают Карнакские камни. Огромный комплекс состоит из трех тысяч валунов.

«Высота этих сооружений была в районе четырех метров, и расположены они как своеобразные аллеи, лабиринты. По ним проходили шествия. Известны описания проходивших там римских легионеров», — отмечает кандидат культурологии Алексей Кыласов.

Специалисты уверяют: люди возводили мегалитические сооружения по всему миру, прославляя богов или в память о предках. Причем, чтобы построить такой комплекс, требовались десятилетия, ведь все работы выполняли вручную. По словам эксперта, подобные сооружения всегда обрастают легендами, потому что обработка и передвижение таких камней кажется чем-то невероятно сложным.

Проект Екатерины II

Загадочные мегалиты есть и в России. Невероятно, но один из таких камней стал постаментом для Медного всадника в Санкт-Петербурге.

«Памятник создавался как мечта Екатерины Великой увековечить себя продолжательницей дела Петра I. В первую очередь нужно было найти архитектора, скульптора, организатора пространства. И его нашли. Самым главным человеком здесь был Этьен Морис Фальконе», — делится историк Ася Суворова.

Французский скульптор предложил императрице в качестве постамента использовать огромный валун. Екатерине идея понравилась, но найти подходящий камень оказалось непросто.

«Сначала планировалось использовать 12 валунов. Но после того, как Фальконе исследовал камни, имеющиеся в окрестностях Санкт-Петербурга, он понял, что найти камни одного оттенка очень сложно. Количество камней в проекте уменьшается до шести. Сообщения о находках поступают из окрестностей Ораниенбаума, Гатчины и Финского залива. Фальконе понимал, что технически валун оттуда не привезти. И тут приходит идея. Публикуют объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях», вознаграждение — 100 рублей», — рассказывает публицист Павел Глазков.

Алтарный гром-камень

На объявление отозвался Семен Вишняков, он служил строителем при дворе. Вишняков рассказал, что рядом с деревней Конная Лахта есть огромный валун, который в народе прозвали Гром-камнем. Специалисты считают, что Гром-камень когда-то был своеобразным алтарем. Когда Вишняков и Фальконе приехали посмотреть на гранитную глыбу, крестьяне взялись за оружие, чтобы прогнать чужаков и сохранить свою святыню.

«Фальконе возвращается в восторге. Предел мечтаний — не надо из шести собирать! Это единый монолит длиной более 13 метров, ширина — 6,5, высота — восемь. Крестьяне воспротивились: как их алтарный камень куда-то в Петербург хотят унести? Пришли войска, оцепили это место и начали готовиться к транспортировке», — уточняет Павел Глазков.

Долгий путь

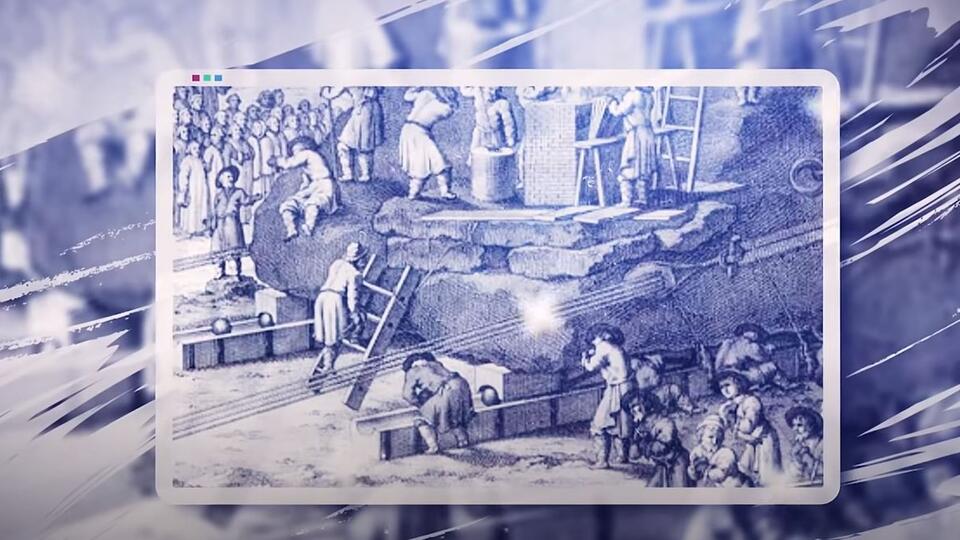

Чтобы перевезти валун, пришлось ждать зимы. По замерзшей почве тянуть тяжелую глыбу было гораздо легче. Помогли и российские инженеры, придумавшие уникальную конструкцию. Они использовали три десятка металлическо-оловянных шаров из специального сплава. Шары укладывали в деревянные желоба, окованные металлом. Камень лежал на деревянном поддоне и перемещался по таким «подшипникам».

Но даже с помощью этой новаторской технологии за сутки рабочим удавалось передвинуть платформу всего на 20-30 шагов. Чтобы дотащить валун на место, понадобилось пять месяцев. Весной 1770 года Гром-камень наконец доставили на берег Финского залива, где для его погрузки на судно соорудили специальную пристань. Многие люди болели и по дороге умирали. На Сенатской площади установка постамента и памятника осуществлялась ручным трудом без применения каких-либо механизмов.

Уникальный состав

Оказалось, что Гром-камень действительно уникален. Ни в окрестностях Петербурга, ни в Карелии или Финляндии геологи не нашли ни одного похожего минерала. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета исследовали минералогический состав ледникового валуна и обнаружили уникальные вкрапления, включая топаз. Чтобы редкая порода не пропадала, каменотесы делали из обломков гром-камня сувениры: письменные приборы, набалдашники тростей и даже броши.

«Екатерина выслала разнообразные фрагменты своему другу, французскому философу Дени Дидро. Тогда в Европе активно обсуждались легенды о монументе с всадником — символе города Петра», — подчеркивает Алексей Кыласов.

Талисман города

Легендарный памятник открыли в 1782 году, а старообрядцы Санкт-Петербурга тут же назвали его «всадником апокалипсиса». Они не принимали реформ Петра I и видели в них библейские пророчества будущего Конца света.

А в годы Великой Отечественной войны, наоборот, жители Северной столицы верили: пока памятники Петру и великим полководцам Суворову, Кутузову и Барклаю-де-Толли стоят на своих местах, нацистам не взять Ленинград. Горожане даже укрывали Медного всадника от немецких бомб подручными материалами.

О невероятных событиях истории и современности, об удивительных изобретениях и явлениях вы можете узнать в программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным! Смотрите с понедельника по пятницу в 13:00 на РЕН ТВ.

Источник

Мертвое море железная колонна медный всадник химия

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Записки русского путешественника

March 2015

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

Вышла тут 25 мая с.г. «Учительская газета» с моей статьей о «Турнире поэтов» на Всероссийской олимпиаде по русскому языку (и крохотной подборкой стихов участников). Дать ссылку не могу: на сайте УГ статьи появляются через 3 месяца после выхода 🙁

Заинтересовало в номере другое — статья об интегрированном уроке химии и литературы по «Медному всаднику» А.С. Пушкина. Если кто не знает — это давняя забава наших учителей — проводить совместные уроки — литературы и физкультуры, математики и биологии и т.п. Такая междисциплинарка.

Решил помочь коллегам — придумать еще несколько вариантов интегрированных уроков.

«Православное духовенство — хранитель непреходящих национальных традиций» («Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина и Основы православной культуры)

«Поведение гражданского населения в условиях природных катаклизмов» («Пир во время чумы» и «Медный всадник» А.С. Пушкина» и Основы безопасности жизнедеятельности)

«Мы с тобой те же лягушки»: образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» и тема «Земноводные пресмыкающиеся» (биология)

Урок природоведения:»Метель» Пушкина и природные катаклизмы.

Урок домоводства: «Готовим по-русски»: няня, ватрушки и др. (Блюда русской кухни и «Мертвые души» Гоголя».)

Урок математики: «Моцарт и Сальери» и основы алгебры.

Дорогая ЭФ, не подумать ли нам о методическом пособии? 😉

Вот и предложение — сами знаете куда вместо порушенного — сами знаете чего 🙂

Счастливого отбытия и прибытия! Сами знаете куда!

Знаю: на Вашу историческую родину 🙂

Завтра отбываю 🙂

У меня в складбищах хранится несколько таких пособий 🙂

вот мертвые души мне особенно близки.

развлекаюсь иногда тем, что готовлю то ватрушки величиной с тарелку, то еще что-нибудь эдакое. видимо, скоро до «супчика в кастрюльке прямо из Парижа» доберемся. )))

В мои школьные леты таких совместных уроков не было, однако же я

почему-то написал в сочинении по Тургеневу «оВцы и дети» — и не один

раз описался, а сделал это раз 10-12 ))) С чего бы!? — ?? ))

Думаю, неоднозначное, мягко говоря, отношение школьников к произведениям школьной программы водит их рукой, когда они пишут: «Мертвые уши», «Вишневый зад» и т.п. 😉

В Дарвиновском музее была выставка «Поэт и обезьяны», посвященная Пушкину. http://www.travel.ru/news/2010/03/26/178429.html

Ну, это как раз понятно: у Пушкина прозвище было в молодости — Обезьяна 😉

я знаю, но там же целая выставка была.

Да, как только его не обзывали 🙁

В этом есть логика: как известно, человек произошел от обезьяны, а отечественная поэзия — от Пушкина. Значит, Пушкин — обезьяна нашей поэзии.

Не точно приводишь прозвище — смесь тигра с обезьяной 🙂

Вот выставка могла бы быть, а!

ну можно было еще выставку «Пушкин и прочие сверчки России» сделать к двухсотлетию великого сверчка)))

— Читай, Денис, что же ты! — повысила голос Елизавета Николаевна.

И я встал поудобней и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал.

. Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты

Над Белой церковью сияет.

— Стоп, стоп, довольно! — перебила меня Елизавета Николаевна. — Да, велик Пушкин, огромен! Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов?

Эх, зачем она меня перебила! Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился! Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал:

— Да, ты. Ну-ка, что ты понял?

— Все, — сказал я. — Я понял все. Луна. Церковь. Тополя. Все спят.

— Ну. — недовольно протянула Елизавета Николаевна, — это ты немножко поверхностно понял. Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин.

— А как, — спросил я, — как надо Пушкина понимать? — И я сделал недотепанное лицо.

— Ну давай по фразам, — с досадой сказала она. — Раз уж ты такой. «Тиха украинская ночь. » Как ты это понял?

— Я понял, что тихая ночь.

— Нет, — сказала Елизавета Николаевна. — Пойми же ты, что в словах «Тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев! Договорились? Читай дальше!

— «Прозрачно небо», — сказал я, — небо, значит, прозрачное. Ясное. Прозрачное небо. Так и написано: «Небо прозрачно».

— Эх, Кораблев, Кораблев, — грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна. — Ну что ты, как попка, затвердил: «Прозрачно небо, прозрачно небо». Заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше.

Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал:

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух.

— А почему? — оживилась Елизавета Николаевна.

— Что почему? — сказал я.

— Почему он не хочет? — повторила она.

— Как какой — украинский! Ты ведь сам только сейчас говорил: «Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. » Так почему же он не хочет?

— Не хочет, и все, — сказал я с сердцем. — Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела!

— Ну нет, — рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут». — Ну нет, — повторила она. — Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около семисот сорока миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: «Чуть трепещут, м-м-м. м-м-м, каких-то тополей листы!» Понял, Кораблев?

Источник