- Значение океана в жизни Земли

- Разновидности названия и глубины мирового океана

- Особенности формирования и заселения

- Распространение жизни

- Проблемы экологии

- Интересные факты

- Какую роль играет океан в жизни Земли

- Значение Мирового океана: характеристика, ресурсы и роль в жизни людей

- Характеристика Мирового океана

- Площадь

- История формирования

- Методы исследования

- Степень изученности

- Ресурсы

- Климат и погода

- Флора и фауна

- Значение

- В экологии

- Для людей

- Проблемы

- Пути решения

- Видео

Значение океана в жизни Земли

Мировой океан, занимая 2/3 части всей поверхности Земного шара, имеет важное значение в его жизни. Следует рассмотреть более подробно, какова роль океана в жизни Земли.

Разновидности названия и глубины мирового океана

Мировой океан включает океаны и моря, проливы и заливы, реки и озера, иные водоемы. Его общая площадь поверхности составляет более 510 млн кв. км. Береговая линия растянулась свыше, чем на 504 тыс. км.

Океанические воды связаны друг с другом, хотя в некоторых случаях ученым трудно установить границы.

Ученые выделяют 4 океана:

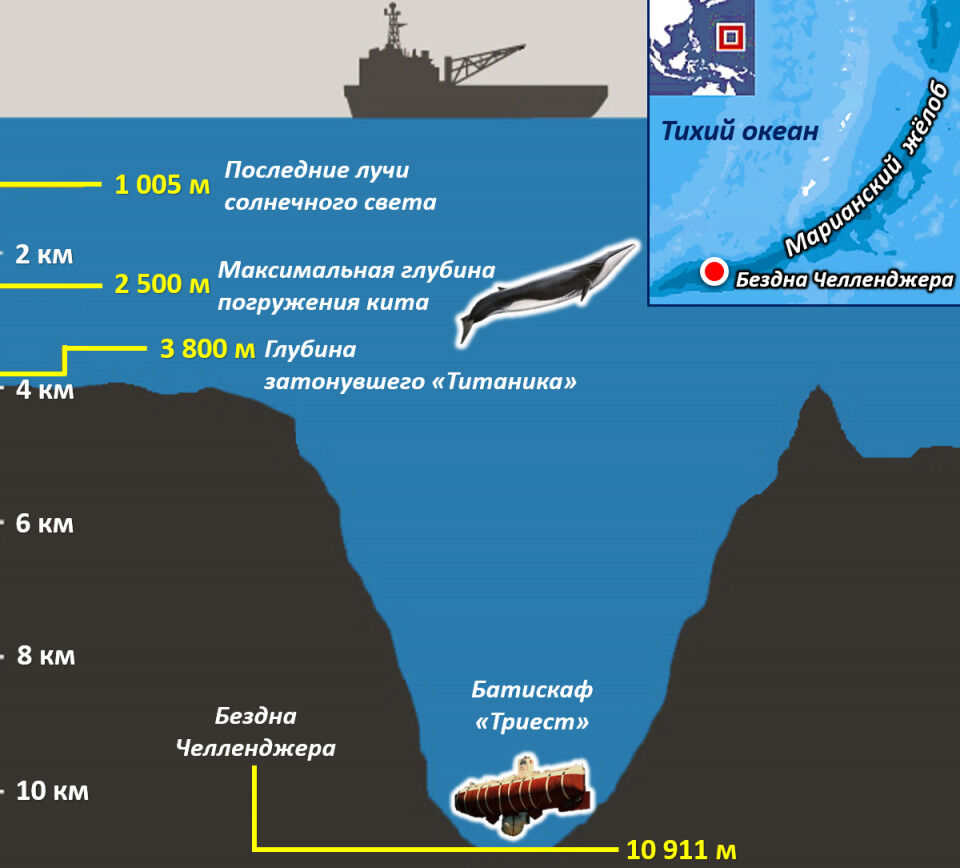

Самым глубочайшим изученным желобом на Земле сегодня считается Марианская впадина, находящаяся к юго-востоку от острова Гуам в западной части Тихого океана. Ее глубина — 11 022 м. Неглубоководные места сосредоточены вдоль береговой линии океана. Средняя глубина составляет — 3,6 -3,7 км.

Океаническое дно имеет те же очертания, что и на суше — горы, холмы, впадины, плоскогорья, равнины.

Особенности формирования и заселения

Все океанические глубины заселены живыми организмами.

Зарождение жизни на планете, по мнению ученых, произошло более 3,7 млрд лет назад. Причины и механизм появления живых организмов на Земле до сих пор являются предметом научного спора.

Нет ответов на вопросы:

- занесено ли было органическое вещество из космоса;

- образовалось ли оно при помощи соединения органических частиц в строгом порядке и др.

Существует множество полноправных версий этого. Океан считается колыбелью появления и развития указанного таинства.

Для формирования клеточных структур требовалась энергия, которая первоначально добывалась из окислительных реакций неорганических веществ.

В дальнейшем образование органики стало происходить с привлечением энергии солнца (процесс фотосинтеза), что способствовало формированию атмосферы Земли, накоплению в ней кислорода. Данный факт послужил толчком к развитию форм жизни, использующих кислород при дыхании для обеспечения метаболизма.

Распространение жизни

Формы жизни заселяют океанские просторы неравномерно.

На распространение живых существ в океанической толще влияют:

- проходимость солнечных лучей;

- температура воды;

- насыщение кислородом;

- соленость;

- подводные течения и др.

Более комфортными условиями считаются верхние слои водной стихии — в глубину до 150-200 м. Хорошее освещение многим водным растениям и простейшим организмам производить фотосинтез и вырабатывать кислород.

Фитопланктон и водоросли служат пищей морским животным. Указанные слои воды по данным причинам плотно заселены растениями и живыми существами.

Здесь часто можно встретить:

- заросли морских водорослей;

- медуз;

- кораллы;

- разновидность костных рыб и др.

Индийский океан стоит на первом месте по многообразию водной растительности.

Охарактеризовать глубину до 1000 м можно как сумеречную зону. Животный и растительный мир скуден. Киты и рыбы ныряют сюда для охоты. Океанические существа, живущие в толще воды, имеют небольшие размеры и выделяются светящимися органами, необходимыми для приманки добычи.

На дне океана, находящемся вглубь примерно на 3500-4000 м, можно встретить живых существ. Из-за условий жизни они имеют специфические особенности, которые касаются внешнего вида и образа жизни. Из-за полного отсутствия света у животных нет глаз.

Они имеют большую пасть для облегчения сбора скудных органических веществ. Хорошо развитые жабры позволяют получать из воды кислород. Замедленные движения обитателей дна объясняются большим давлением толщи воды.

На океаническом дне можно встретить:

- гигантского кальмара;

- краба-паука;

- удильщика и др.

Проблемы экологии

Человек в результате своей деятельности по освоению океана, оказывает на водную экосистему негативное влияние:

- истощаются ресурсы Земли из-за непомерной добычи рыбы, сырья;

- загрязняются водные пространства отходами его жизнедеятельности;

- крушения танкеров и разливы нефти и нефтепродуктов;

- сокращаются места гнездования морских птиц;

- повышается кислотность вод, что нарушает репродуктивные функции обитателей океана и пр.

Все это приводит к вымиранию живых существ и растительности океана. С 1957 г. при ЮНЕСКО была создана специальная комиссия МОК по охране и сохранению богатств Мирового океана, которая на государственном уровне призвана решать экологические задачи.

Интересные факты

Существует много интересных фактов водного царства Мирового океана.

Некоторые из них:

- Летучие рыбы, выпрыгивая из воды в поисках пищи или спасаясь от преследования врагов, способны находиться в воздухе до 1 минуты, преодолевая большие расстояния.

- Самец удильщика, обитающий в морских глубинах, встретив самку, больше с ней не расстается. Становится паразитом, удовлетворяя свои потребности через ее организм.

- Некоторые разновидности крабов с целью маскировки и защиты цепляют на панцирь анемону, которая своими щупальцами разгоняет всех, кто к ним близко приближается.

- Исследователями обнаружены на большой глубине в термальных источниках, где температура превышает 50 °C и выше, живые существа — черви.

Какую роль играет океан в жизни Земли

Роль Мирового океана трудно переоценить. Здесь формируется погода и климат на планете.

Он является сырьевым источником питания — морепродуктов, топливным ресурсом нефти и газа, минеральных ресурсов и энергии, важным средством сообщения и пр.

В то же время несет в себе большую угрозу человечеству, являясь причиной формирования разрушительных штормов, ураганов, цунами.

Источник

Значение Мирового океана: характеристика, ресурсы и роль в жизни людей

Колыбелью нашей планеты можно назвать Мировой океан: значение его для Земли столь огромно, что это сложно выразить словами. В нем зародилась сама жизнь, и он же ее хранит до сих пор. В океанических глубинах сосредоточены богатейшие запасы полезных ископаемых. Его воды наполнены разными формами жизни, они формируют климат планеты, его влияние на глобальном уровне на сушу неоспоримо. Однако в последнее время все чаще встает вопрос о рациональном распоряжении богатствами мировых вод, потому что ошибки в их использовании повлияют на все человечество.

Характеристика Мирового океана

Гидросфера Земли является единой оболочкой, внутри которой происходят постоянные обменные процессы. Мировой океан представляет собой основную часть гидросферы, около 94 %. По сути, это водная оболочка, окружающая континенты, она имеет общий для всего объема солевой состав, но не является непрерывной.

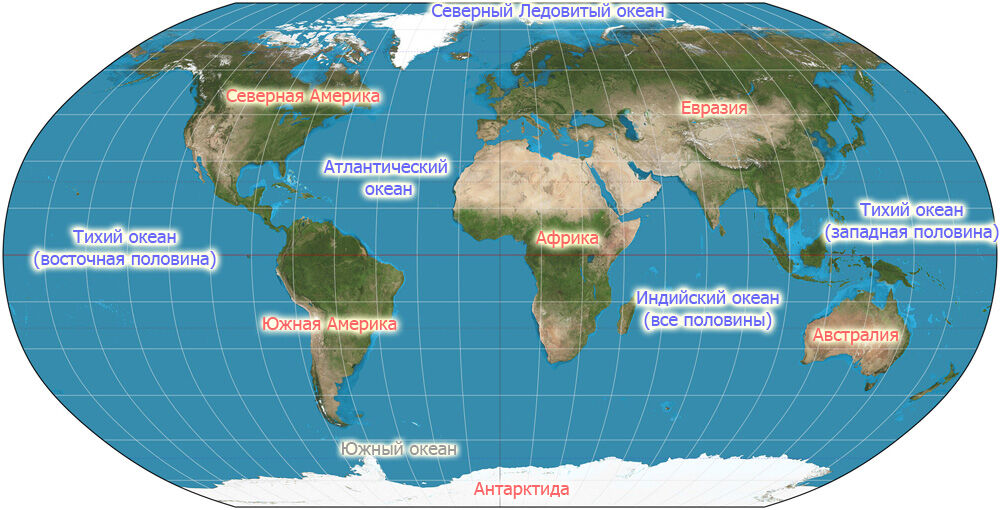

Особое расположение материков и островных групп привело к тому, что мировой океан принято разделять на несколько больших частей:

- Атлантический океан площадью 91,7 млн км 2 ;

- Тихий, его площадь 179 млн км 2 ;

- Северный Ледовитый площадью 14,75 млн км 2 ;

- Индийский, площадь его поверхности 76,2 млн км 2 .

Есть еще официально не признанный пятый океан — Антарктический, который иногда называют Южным. Его площадь порядка 20,4 млн км 2 , но в научной классификации его нет, хотя как термин это понятие используют, но больше для удобства восприятия.

В океанах также выделяют меньшие части, которые называют морями, заливами и проливами. На данный момент принято выделять 63 моря, самые большие из них — это Саргассово, Филиппинское, Аравийское, Коралловое, Тасманово, море Уэдделла, Карибское и Средиземное.

Площадь

Мировой океан занимает около 70 % всей поверхности Земли, что составляет 361 млн км 2 . Его воды распределены неравномерно в полушариях: на долю Южного приходится 81 %, а Северному досталось только 60 %. Такая неравномерность оказала решающую роль в формировании климата в полушариях.

Средний объем воды Мирового океана составляет 1300 млн км 3 . В это число не вошли водные массы, сосредоточенные в донном иле, если их учесть, то итоговый результат вырастет на 10 %. Общая длина его береговой линии равна 504 тысячам км.

Главная особенность морской воды заключена в ее составе. Она представляет собой раствор из более чем 40 химических элементов, однако процентное соотношение главных ионов неизменно в разных уголках планеты.

История формирования

Геологическое формирование Земли происходило относительно быстро, и за первые 100 миллионов лет своего существования достигла практически 90 % своей современной массы. Но она еще не обладала на тот момент атмосферой и гидросферой. Процесс формирования планеты сопровождался огромным выделением тепловой энергии, которая создала поверхность из жидкой магмы. Но со временем количество тепла уменьшилось, что позволило образоваться первичной твердой коре.

Дальнейшее остывание привело к образованию конденсата и выпадению первых осадков, так начала формироваться гидросфера Земли. Принято считать, что это произошло 4 миллиарда лет назад. Чем больше остывала планета, тем больше выпадало осадков, заполняющих впадины рельефа. Первородные океаны были мелководными, к современному объему их показатели приблизились только во время кембрийского периода, около 570 миллионов лет назад.

Вода в них в то время хоть и была соленой, но имела состав, отличный от современного. Изначально в ней преобладали кислоты, которые со временем, по мере приспособления к меняющимся гидрохимическим условиям, заменил солевой состав. Однако возникновение биосферы вызвало появление фотосинтеза, в процессе которого из морской воды был израсходованы запасы углерода и азота. Этот и другие процессы формирования жизни привели к созданию современного состава океанических вод, который превратился в хлоридно-сульфатный.

Методы исследования

Исследование океанических глубин началось совсем недавно, в 1872 году, когда команда судна «Челленджер» отправилась в первую в своем роде научную экспедицию. Но техническое развитие того времени ограничивало зону открытий.

Изобретение в 1920 году эхолота позволило значительно продвинуться в изучении рельефа дна, а также применение глубоководных промеров помогло изучить и состав грунта. Но самые значительные открытия произошли после Второй мировой войны. Был доказан относительно юный возраст океанического дна и подтверждено его возникновение в результате движения литосферных плит. Также исследователи смогли доказать, что литосферные плиты перемещаются и по сей день.

Благодаря глубокому бурению осадочных донных пород были получены данные о залежах нефти и их составе. Для измерения температуры и скорости течения используют специальное автоматическое оборудование, также для их изучения применяют и спутники, которые мониторят направление и скорость движения воды.

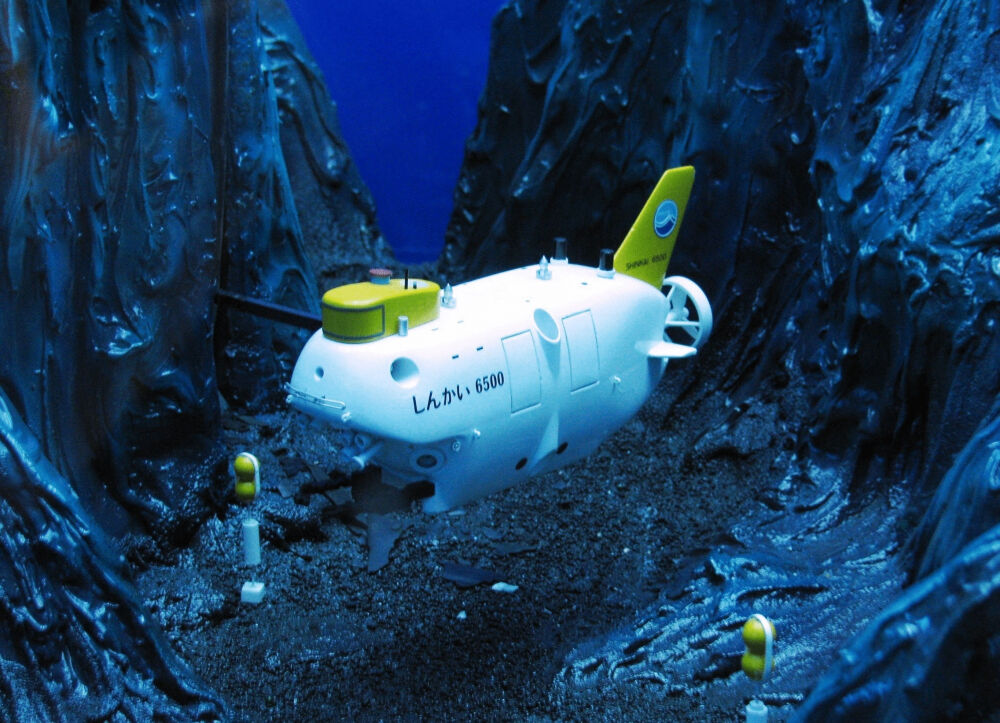

Создание акваланга и развитие его глубинных модификаций позволили изучить в полной мере жизнь морских обитателей. Подводные лодки и батискафы на данный момент являются самыми лучшими инструментами изучения океанической жизни.

Степень изученности

Полное освоение глубин Мирового океана не произведено до сих пор. Для понимания масштабов неизученности вопроса сравним его с освоением космоса. В космическом пространстве уже побывало 560 человек, из них 12 были на поверхности Луны, а вот на глубине выше 7 тысяч км было только три человека. Одним из них был Джеймс Кэмерон — известный режиссер, снявший документальный фильм о своем погружении в Марианскую впадину. Дальний космос человечество изучило лучше океанического дна.

Глубоководные абиссальные равнины составляют около 75 % всей площади дна, а это глубины от 2,5 до 6 тысяч км, и они не изучены. Это огромный объем пространства, заполненного разными формами жизни, о которых мы практически ничего не знаем.

Развитие передовых технологий вызвало ажиотаж вокруг океанических глубоководных ресурсов. Многие развитые страны сейчас конкурируют друг с другом в надежде заполучить наиболее богатую ископаемыми часть дна.

Ресурсы

Богатство океанических глубин очень важно для развития человечества. Их огромные запасы и разнообразие имеют большое экономическое значение: они позволят людям обеспечить будущие поколения всем необходимым.

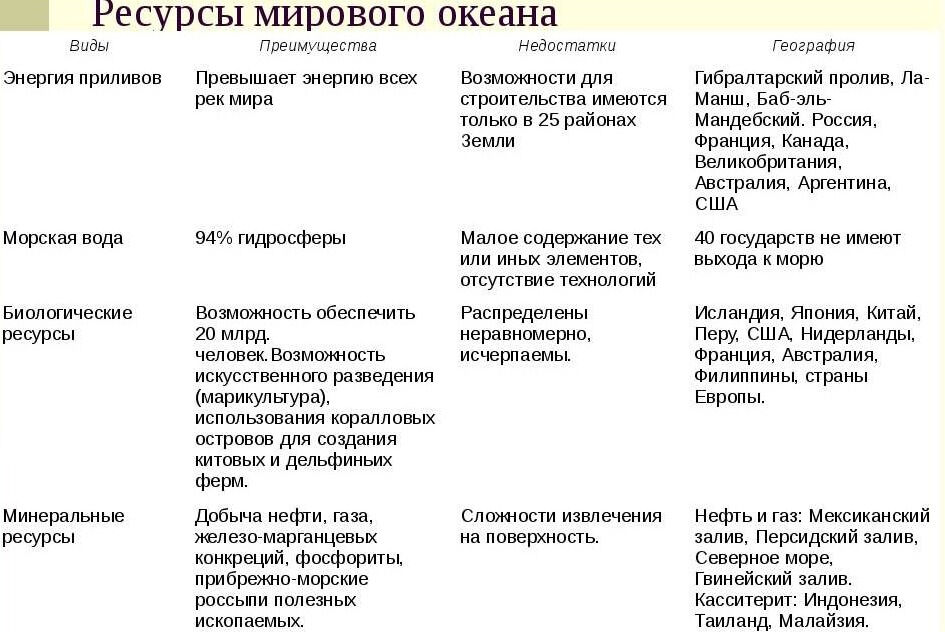

Ресурсы принято классифицировать на:

- биологические;

- минеральные;

- энергетические;

- водные.

К биологическим богатствам океана относят водоросли и животных, образующих общий объем океанической биомассы, который исчисляется 35 миллиардами тонн. Рыба составляет 90 % океанического промысла, благодаря ей, моллюскам и ракообразным человечество получает 20 % потребляемой белковой пищи.

Минеральные ресурсы представлены полезными ископаемыми. Больше всего из морских глубин добывают нефти и газа, есть точки по разработке железа, меди, никеля и ртути. В прибрежных россыпях разработаны месторождения циркония, золота, платины и алмазов.

Энергетический потенциал заключается в создании установок, преобразующих энергию приливов и отливов в электричество. Это отличный возобновляемый источник энергии, но его главным недостатком является ограниченность возможных мест для их установки.

Сама морская вода богата минералами, из нее получают поваренную соль, магний, бром и калий. Также из нее путем очистки получают пресную воду.

Информация обо всех типах ресурсов представлена в таблице.

Климат и погода

Мировой океан — самый главный повелитель погоды на нашей планете, играющий определяющую роль в жизни Земли . Вода, особенно морская, обладает большой теплоемкостью. Благодаря этому свойству она накапливает в себе избыток тепла, который потом выделяется при понижении температуры. Эта особенность привела к возникновению двух типов климата: континентального и морского.

Для морского климата характерна ровная температура в течение года и мягкая зима, нежаркое лето и большое количество осадков. Континентальный же, напротив, характеризуется большими разницами значений температур как летом, так и зимой. Чем глубже внутрь континента, тем сильнее перепад температур между летом и зимой.

Сезонные колебания температур создают воздушные потоки, в том числе муссоны. Они возникают, когда перегретый воздух над сушей устремляется ввысь, создавая тем самым зону пониженного давления. Природа не терпит пустоты, поэтому на освободившееся место тут же устремляются холодные воздушные массы — юго-западные муссоны, до этого располагавшиеся на океанической поверхностью, но так происходит только с апреля по октябрь. Под влиянием похолодания над сушей образуются более холодные воздушные потоки, которые устремляются с суши на море, создавая северо-восточные муссоны, это происходит с октября по апрель.

Климат прибрежных территорий зависит от проходящего вдоль их берегов течения. Теплые течения, такие как Гольфстрим, словно согревают побережье, смягчая климат. Гольфстрим свое тепло несет от Мексиканского залива через Европу до Скандинавии, определяя характер климата этих регионов. Холодные течения оказывают действие с точностью наоборот.

Истощение влаги над сушей провоцирует усиленное испарение над океанической поверхностью, что создает полные влагой воздушные массы, которые устремляются на сушу, неся с собой дожди и грозы. Помимо этого морская поверхность непрерывно участвует в газообмене: при фотосинтезе планктона выделяется кислорода, который попадает в нижние слои атмосферы.

Флора и фауна

Богатство морского мира по количеству жителей в нем ничем не уступает суше, хотя животный мир океанов до сих пор изучен лишь на 20 %. По оценкам океанологов, существует еще около 25 миллионов морских существ, о которых мы еще ничего не знаем.

Большая часть морской биомассы приходится на долю Тихого океана. Между Австралией и Азией сосредоточено множество растений: красные водоросли, кораллы, фукусы, морские дубы и морской виноград, а также прибрежные мангровые заросли. В Атлантическом океане содержится меньший объем растений, зато он богат разнообразием видов, там произрастающих. Это всевозможные виды водорослей, ламинарии, саргассы, лесония, фукусы, электус и многие другие. Воды Индийского океана богаты планктоном, из-за чего имеют мутный вид и более темный цвет. В его северной части встречаются динофитовые водоросли, способные светиться по ночам, а также большее количество кораллов. Флора Северного Ледовитого океана очень скудная, это вызвано суровыми климатическими условиями.

Изученный животный мир морских глубин условно можно разделить на:

- Рыб, которые представляют собой самый обширный класс. Изучено около 250 тысяч видов рыб. Их разделяют на хрящевые и костные. К хрящевым относят акул и скатов, к костным всех остальных.

- Млекопитающие, к ним относят китов и дельфинов. Киты — самые большие из них. Самый крупный из них — синий кит, его вес может достигать 150 тонн.

- Кораллы, по своей сути это колонии микроскопических животных, снабженные известняковым скелетом. Они создают коралловые рифы, которые потом становятся домом для множества рыб и других морских животных. Самое крупное такое образование — Большой барьерный риф возле австралийского побережья.

- Ракообразные. Их известно более 55 тысяч. Они водятся практически повсеместно, за исключением холодных вод.

- Моллюски, тоже обширная группа морских беспозвоночных, обычно прячутся в раковине и обитают в теплых морях.

- Ластоногие, к ним относят тюленей, морских котиков, моржей и им подобных животных.

Но это далеко не полный список, встречаются еще амфибии, губки, морские ежи, звезды и еще огромное количество разнообразных существ.

Значение

Морские просторы до сих пор практически не изучены, но даже те знания, что есть у человечества сейчас, позволяют понять огромную роль океанических богатств для планеты. Это колыбель жизни, которую он хранит до сих пор.

На данный момент в Мировом океане сосредоточены главные ресурсы нашей планеты. Его воды содержат столько ресурсов, что могут прокормить всех жителей земли, они богаты такими нужными нашей цивилизации нефтью и газом. Он сохраняет климатическое равновесие, оберегая нас от глобальных катастроф. Без него истощатся запасы кислорода, а жара и морозы растерзают сушу, он главный хранитель планеты, который заслуживает уважения и заботы.

В экологии

Ежегодно с океанической поверхности испаряется огромное количество влаги, которая затем в виде осадков поглощается сушей. Также водные просторы участвуют в поглощении избытка углекислого газа, помогая регулировать его состав в воздухе, и благодаря протекающему в поверхностных водах фотосинтезу океан обогащает нижние слои атмосферы кислородом.

Благодаря ему смягчается климат. Будь Земля одной сушей, парниковые газы постоянно увеличивали бы температуру, по расчетам она составила бы около 70 º С. Однако вода в них находится в постоянном движении, что помогает перераспределять тепло и поддерживать температуру на комфортном для жизни уровне.

Постоянные течения являются непосредственными создателями климата прибрежных регионов. Также они являются основными двигателями терморегуляции всей планеты.

Для людей

Хозяйственное использование вод морей и океанов для жизни людей заключается в нескольких факторах. Издревле водный мир был кормильцем: помимо вылавливаемой рыбы и других обитателей, большую часть рациона многих прибрежных народов составляют водоросли. Последние исследования доказали, что при грамотной разработке морских плантаций можно выращивать такое количество водорослей, которое сможет прокормить все увеличивающее население Земли. Так водоросли получили название «еды будущего».

Наша цивилизация сегодня зависит от нефти и газа. Залежи этих полезных ископаемых на суше практически исчерпаны, однако океанический шельф все еще богат, и не только ими: в нем содержится множество полезных минералов и солей.

Энергия приливов и отливов, а также морских течений позволяет создавать электростанции, которые смогут вырабатывать электричество из экологически чистого возобновляемого источника. Это вид применения находится еще в разработке, однако его перспективы впечатляют.

Передвижение по морским просторам — отличный способ перевозки грузов. Хотя не только грузы бороздят просторы, но и люди в многочисленных круизах любят путешествовать по океанической глади. Прибрежные воды являются излюбленным местом отдыха миллионов людей по всему миру, даря долгожданный комфорт и расслабление.

Проблемы

Быстрое развитие промышленности привело к сильному загрязнению океанических вод. Через реки с суши в них переносится катастрофическое количество мусора. Треть поверхности покрыто нефтяной пленкой, из-за которой погибает планктон. А нет планктона — значит, не будет рыбы, перестанет поглощаться углекислый газ и вырабатываться кислород.

Загрязнение мирового океана явно прослеживается по следующим явлениям:

- ухудшение устойчивости экологических систем;

- возрастающая эвторификация;

- возникновение «красных приливов»;

- уменьшение биологической продуктивности;

- возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде;

- микробиологическое загрязнение прибрежных районов.

Самыми разрушительными по своему действию признаны загрязнения нефтепродуктами, радиоактивными веществами, химическими удобрениями и другими отходами промышленности, которые по материковым стокам и воздушными потоками разносятся не только по прибрежным зонам, но и далеко в открытые части океана, вплоть до полюсов.

Пути решения

На данный момент принято порядка 100 соглашений разного рода, направленных на сохранение океанов и охрану их обитателей. Но экологи все равно продолжают бить тревогу и предупреждать мировую общественность о надвигающейся катастрофе.

Но несмотря на все программы, принятые на государственном уровне, каждый из нас может и должен помочь сберечь наше главное сокровище — Мировой океан.

Вот простые действия, доступные абсолютно каждому, которые внесут вклад в защиту морей и океанов от загрязнения:

- Разделяйте мусор, все пластиковые части собирайте отдельно и выбрасывайте в специальные контейнеры для сбора сырья. Во время отдыха на побережье забирайте весь мусор с собой, нельзя выбрасывать его в море.

- Откажитесь от использования пластиковых пакетов, замените их многоразовыми хозяйственными сумками.

- Экономьте воду и электроэнергию, не используйте их зря.

- Изучите как можно больше информации о морях и океанах: без знаний и понимания процессов сложно оказать действенную помощь.

Любите нашу прекрасную планету и берегите ее. Только активная позиция каждого позволит сберечь красоту и богатство нашего мира для наших детей и их потомков.

Видео

Удивительный фильм, рассказывающий о силе океана и его глубинах.

Фильм-исследование, посвященный масштабам загрязнения мирового океана.

Размышления о том, какие загадки в своих недрах таит мировой океан.

Источник