- Космические исследования океана

- 10 умопомрачительных океанов, которые, по мнению учёных, существуют во Вселенной

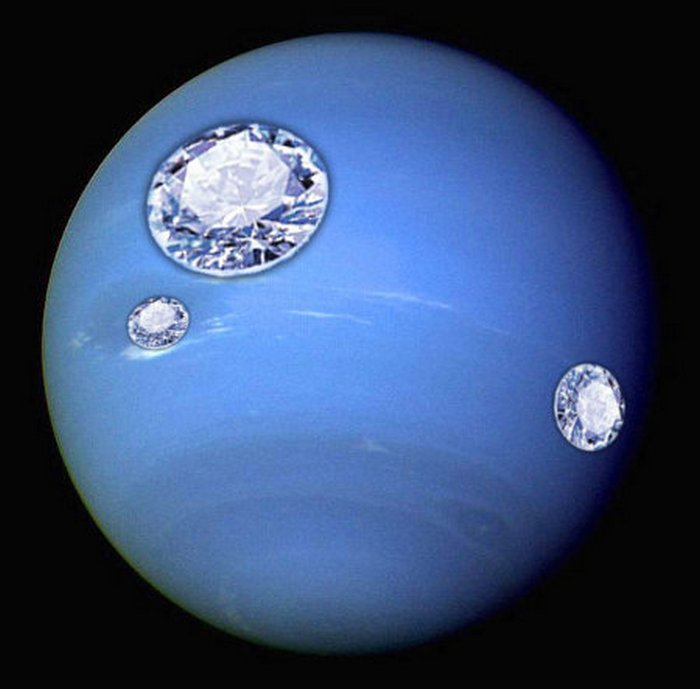

- 1. Алмазные океаны на Нептуне и Уране

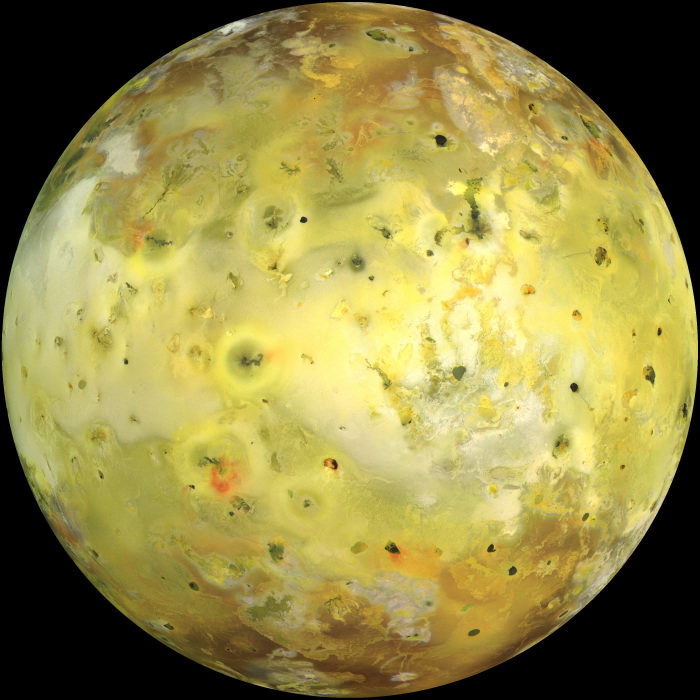

- 2 Океан из магмы на Ио

- 3. Подземный ядерный океан на Плутон

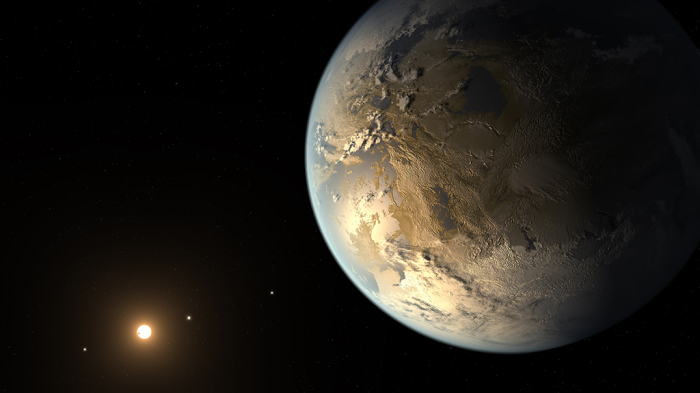

- 4. Океан на Кеплер-62e

- 5. Экзопланета с водой, на которой, скорее всего, есть жизнь, Кеплер 22b

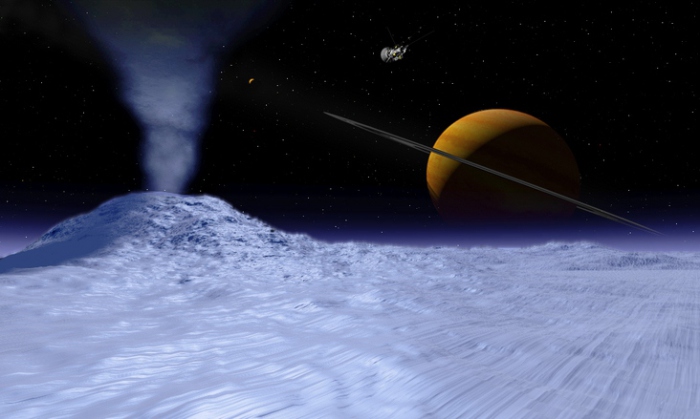

- 6. Подземный океан, в котором может быть жизнь, на спутнике Энцелад

- 7. Подледный океан на Церере

- 8. Крупнейший океан в Солнечной системе

- 9. Океан Глизе-581

- 10. Альфа Центавра — планета адского океана из лавы

- Мировой океан: исследования из космоса

Космические исследования океана

Тема 1. Исследования Мирового океана средствами дистанционного зондирования

Основные проблемы и методы аэрокосмического изучения океана

Слабо изучена, пока на уровне гипотетических построений динамика водных масс всей толщи океана. Остается нерешённым и ряд важнейших практических проблем: безопасности мореплавания и судоходства, прогноза погоды, контроля загрязнения окружающей среды и зон повышенной продуктивности. Для судоводителей, рыбаков, работников портов, прогнозистов-океанологов особую ценность представляют научные сведения о таких слабо изученных явлениях как сейши, сулой, «мёртвая вода», апвеллинг, меандрирование течений, фронтальные зоны, свечение моря… Сама постановка таких задач предусматривает различные масштабы охвата океана, включая глобальный, и высокую периодичность обновления информации. Однако традиционные методы исследования океана с использованием научно-исследовательских судов и автономных буёв предоставить этого не могут, что связано, прежде всего, с невозможностью охватить постоянными измерениями акваторию всего океана и даже малых его частей. Используя традиционные методы исследования, океанологи не могли иметь полной картины пространственно-временной изменчивости океана.

Необходимость дистанционного зондирования

Всё это привело к понимаю того, что к исследованию процессов, протекающих в океане, должны быть привлечены принципиально новые средства и методы наблюдения, из которых наиболее перспективным оказалось дистанционное зондирование с борта космических аппаратов. На смену стали приходить сначала наблюдения с самолётов, а затем – из космоса. А к 70-80-м годам прошлого века сформировалось целое научное направление – дистанционное зондирование океана. С 1970 г. стали доступны инфракрасные снимки океана со спутников NOAA с пространственным и термическим разрешением, достаточным для качественного оценивания горизонтального переноса в приповерхностном слое океана и визуализации динамических структур, проявляющихся в поле температуры поверхности воды. Первые радиолокационные изображения океана из космоса были получены радиолокатором с синтезированной апертурой SAR во время полёта американского спутника Seasat в 1978 г., открыв возможность изучения волнения. В настоящее время дистанционное зондирование океана – одно из быстро развивающихся направлений исследований Земли.

Со времён глубокой древности известно, что на поверхности океана проявляются самые разнообразные гидрофизические и гидробиологические процессы, происходящие как внутри океана, так и на его поверхности при взаимодействии с атмосферой. Основной особенностью, отличающей дистанционные методы исследования океана от традиционных (контактных), является непрямой характер наблюдения физических процессов и измерения их параметров. Приборы, установленные на спутниках, регистрируют активный (отраженный) или пассивный (собственное излучение) сигнал в различных областях электромагнитного спектра, который необходимо преобразовать в интересующую океанологов физическую величину.

Дистанционное зондирование в видимом диапазоне основано на наблюдении яркости рассеянного и отражённого океаном солнечного света. Такую съёмку ведут с помощью оптических камер и сканеров: из российских – это многозональные сканеры МСУ-М, МСУ-СК и МСУ-Э на спутниках « Ресурс-О » и « Метеор » , « Океан » ; из зарубежных – сканеры спутников NOAA , Landsat , Spot , IRS и многих других, а также специально созданные для изучения цвета океана системы CZCS ( Coastal Zone Color Scaner ) спутников Nimbus и SeaWiFS ( Sea viewing Wide Field Sensor – сканер цвета моря) спутника SeaStar .

Зондирование в тепловом инфракрасном диапазоне для определения температуры поверхности океана основано на измерении собственного теплового излучения поверхности океана. Наиболее известен сканирующий радиометр AVHRR ( Advanced Very High Resolution Radiometer ) на спутниках серии NOAA – его данные получили повсеместное признание и используются во всем мире; другой известный аналог – радиометр серии ATSR ( Along Track Scanning Radiometer ) на европейских спутниках ERS и Envisat .

Пассивное зондирование в микроволновом радиодиапазоне, который в отечественной литературе называют СВЧ-диапазоном, основано на регистрации собственного СВЧ и радиотеплового излучения океана (системы океан-атмосфера); активное (радиолокация) зондирование – на излучении со спутника и приёме отраженного/рассеянного морской поверхностью радиосигнала. Среди данных пассивных СВЧ-радиометров накоплены значительные массивы данных радиометров SSMR спутников Nimbus и SSM / I , спутников DMSP . С помощью пассивных радиометров можно получить информацию о температуре поверхности океана, сплоченности и толщине морских льдов и даже солёности, а также влагозапасе облаков, интенсивности осадков, скорости ветра. Основным средством активного зондирования стали радиолокаторы бокового обзора с реальной антенной (РЛСБО) и антенной с синтезированной апертурой (РСА или SAR ). Наибольший вклад в исследование океана внесли SAR на спутниках Seasat , ERS -1, ERS -2, Radarsat и Envisat , среди российских – РЛСБО на спутниках серии «Океан» и РСА на спутнике «Алмаз». На принципе активной локации работают также радиоальтиметры (для измерения уровня океана и высоты волн) спутников Topex / Poseidon , Jason и др., и скаттерометры (для измерения поля приповерхностного ветра) NSCAT , QuikScat и др. Большинство перечисленных датчиков позволяют вести глобальный мониторинг Мирового океана и их данные доступны через Интернет практически в реальном времени.

Работоспособность датчиков оптического диапазона (видимого и теплового инфракрасного) в значительной степени ограничена погодными условиями (в первую очередь наличием облачности), состоянием атмосферы и освещённостью. Датчики радиодиапазона SAR , РЛСБО, СВЧ-радиометры, альтиметры и скаттерометры могут работать независимо от облачности и освещённости. В настоящее время исследования океана радиолокационными методами являются одним из активно развивающихся направлений спутниковой океанографии.

Поля и явления Мирового океана, исследуемые дистанционными методами

Источник

10 умопомрачительных океанов, которые, по мнению учёных, существуют во Вселенной

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Мировой океан покрывает две трети поверхности нашей планеты и таит в себе множество загадок. Однако, и на других планетах Солнечной системы, да и во всей Вселенной, есть океаны, которые человеку даже трудно себе вообразить. Однако учёные, руководствуясь полученными во время космических исследований данными и расчётами, определённые выводы сделать могут. В нашем обзоре 10-ка самых фантастических океанов Вселенной.

1. Алмазные океаны на Нептуне и Уране

На внешнем краю Солнечной системы находятся два ледяных газовых гиганта — Нептун и Уран, на которых могут быть невероятные океаны из алмазов. Обе планеты имеют схожие атмосферы, а также поверхность из водяных, аммиачных и метановых льдов. Несмотря на ледяную поверхность, температура в ядрах планет колеблется от 1727 до 4727 градусов по Цельсию. Именно в таких экстремальных условиях метан распадается на основные компоненты, одним из которых является чистый углерод, который под огромным давлением затем превращается в алмазы.

Высокое давление в сочетании с высокой температурой приводит к тому, что алмазы плавятся, образуя алмазные океаны в мантии планет. Так же, как вода в твердом виде плавает на поверхности жидкой воды, так и по поверхности океанов из жидкого алмаза будут плавать алмазные острова и айсберги из твердого углерода. Есть даже теории, предполагающие, что на Уране также идут дожди из алмазов. Если на самом деле на Уране и Нептуне существуют подобные алмазные океаны, то человечество, наконец, получит объяснение, почему обе планеты имеют смещенные оси магнитных полюсов.

2 Океан из магмы на Ио

Ио — наиболее геологически активное тело в Солнечной системе. Из-за того, что на Ио есть более чем 400 действующих вулканов, на поверхности этого спутника Юпитера постоянно происходят взрывы и текут потоки лавы. Причина такой вулканической активности может быть объяснена огромным океаном магмы, расположенным в 50 километрах под поверхностью спутника.

3. Подземный ядерный океан на Плутон

В 2015 году зонд New Horizons завершит свою 3000-дневную миссию к самому краю Солнечной системы, выйдя на орбиту ледяной экс-планеты Плутон. Ученые могут пока что только догадываться, что лежит на поверхности Плутона. Однако, они предполагают, что под поверхностью этой планеты существует огромный океан. Учитывая, что температура поверхности Плутона около -230 градусов по Цельсию, одна мысль о жидкости, существующей на этом каменном шарике, кажется странной. Секрет кроется в ядре Плутона, которое состоит из радиоактивных элементов, в частности, урана, калия-40 и тория. Когда эти элементы подвергаются радиоактивному распаду, они высвобождают достаточно тепла, чтобы сохранять воду в жидком состоянии.

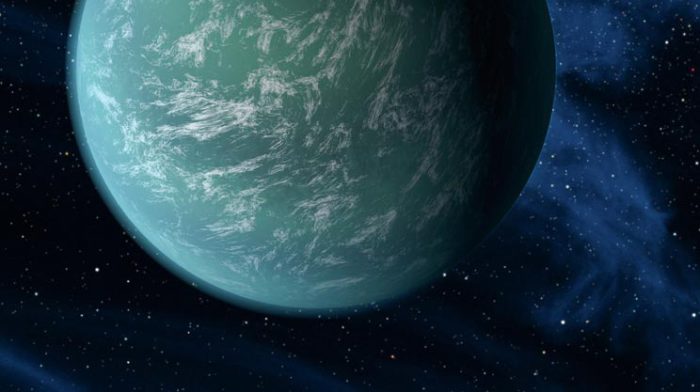

4. Океан на Кеплер-62e

Планета под названием Кеплер 62e вращается вокруг красного карлика Кеплер-62, который имеет, по меньшей мере, пять планет. Две из них, Кеплер-62e и 62f , находятся в так называемом «поясе жизни». Кеплер-62f находится чуть дальше от звезды, и скорее всего, эта планета полностью промерзла. Несмотря на то, что орбита Кеплер-62e находится от звезды примерно на таком же расстоянии как Меркурий от Солнца, эта звезда намного холоднее Солнца, поэтому планета находится в поясе жизни. Существование океана на планете – только теория.

5. Экзопланета с водой, на которой, скорее всего, есть жизнь, Кеплер 22b

На Кеплер-22b , как предполагают ученые, может существовать жизнь, поскольку планета находится на идеальном расстоянии от своей звезды. Температура на поверхности не будет при этом ни слишком жаркой, ни слишком холодной, что может привести к появлению воды на поверхности. Планета находится на расстоянии 600 световых лет от Земли.

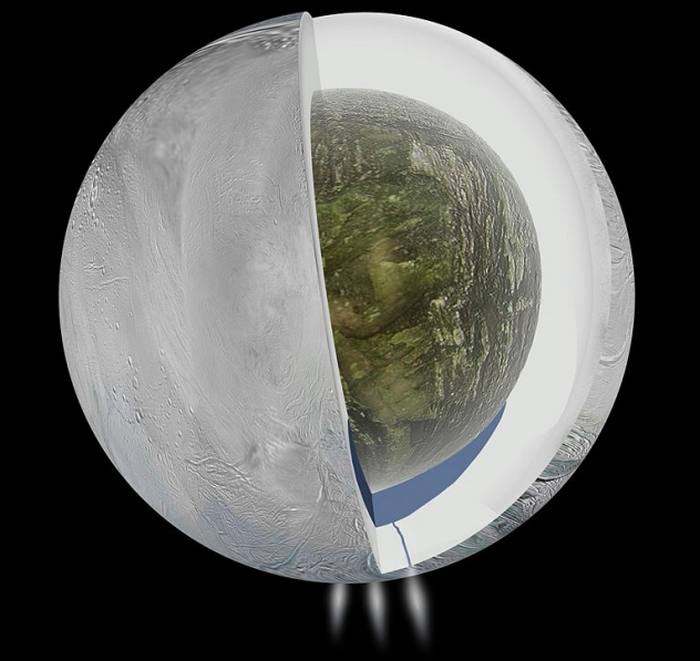

6. Подземный океан, в котором может быть жизнь, на спутнике Энцелад

На южном полюсе шестого по величине спутника Сатурна видны четыре «тигровые полосы» разломов, в районе которых чуть ли не постоянно наблюдаются криовулканическая активность. Гейзеры Энцелада выбрасывают около 250 килограммов водяного пара в секунду. Большинство этой воды них падает обратно на поверхность спутника, но частично она замерзает и попадает в кольца вокруг Сатурна.

Анализ колец обнаружил в зернах льда содержание натриевых солей, подобные тем, которые содержатся в океане. Во время миссии в 2012 году, космическая станция «Кассини» подтвердила наличие подземного океана, благодаря возмущениям гравитационного сигнала. Ученые смогли определить, что размер подземного океана примерно равен Озеру Верхнему в Северной Америке.

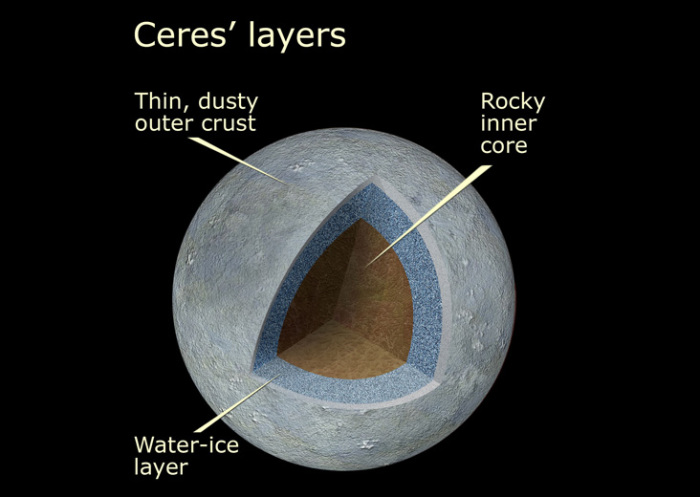

7. Подледный океан на Церере

Хотя Церера является крупнейшим объектом в поясе астероидов, и на нее приходится треть от общей массы пояса, эта карликовая планета не больше, чем штат Техас . По астрономическим стандартам, Церера является крошечной, ее диаметр составляет всего 950 километров. Поэтому присутствие подледного океана на таком объекте еще более ошеломляющее. У Цереры каменное ядро и ледяная поверхность. Недавно во время облета карликовой планеты космическим аппаратом, был обнаружен яркий объект в большом кратере около 80 километров в поперечнике. Некоторые ученые предполагают, что это светлое пятно – это извержение воды из-под льда.

8. Крупнейший океан в Солнечной системе

Под 50-километровой толщей бурлящих облаков Юпитера лежит гигантский океан жидкого водорода. Глубина этого океана, который занимает 78 процентов радиуса планеты, целых 54 531 километра. Для сравнения, самая глубокая точка земного океана – Марианская впадина — всего 11 километров. Но в этом океане удивителен не только его размер. Совершенно непонятными являются условия, при которых он существует. Для того, чтобы превратить водород в жидкость, необходимо сжать его под огромным давлением – в 100 миллионов раз больше, чем атмосферное давление Земли.

9. Океан Глизе-581

Как предполагают ученые, в системе Глизе-581 существует экзопланета, на которой есть покрывающий большинство поверхности океан, а также атмосфера двуокиси углерода.

10. Альфа Центавра — планета адского океана из лавы

Альфа Центавра – вероятно, самая известная звезда, которая находится на расстоянии всего в 4,2 световых года от Земли. Аналогичная по размеру с Солнцем, это тройная звезда имеет по крайней мере одну планету размером с Землю, которая была обнаружена на орбите Альфа Центавра B. Тем не менее, эта планета находится не в «зоне жизни» по причине слишком близкого расстояния к звезде. На самом деле, она больше похоже на ад. Температура на поверхности планеты составляет около 1200 градусов по Цельсию, поэтому ученые предполагают, что на ее поверхности могут быть целые океаны из расплавленной лавы.

Пока это всё догадки учёных. Насколько они достоверны покажет время. Ведь и сегодня существует 15 невероятных фактов о космосе, которые сбивают с толку современных учёных и отгадку которым ещё предстоит найти.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Мировой океан: исследования из космоса

История изучения Мирового океана насчитывает многие века. Анализ процессов и явлений, происходящих в нем, стал основой для совершения научных прорывов в этой сфере, что позволило интегрировать знания и накопленный опыт и использовать их для освоения Мирового океана. Благодаря применению метода эхолокации, получившего свое развитие во второй половине XX в., началось интенсивное изучение глубин океана, были составлены карты глубин океана, открыты подводные впадины и хребты.

Еще пятьдесят лет назад исследования Мирового океана велись в основном с бортов научно-исследовательских судов, редко применялись авианосители для осуществления оперативных наблюдений. Но уже в 1970–80 х гг. на помощь исследователям морей и океанов пришли данные из космоса, таким образом, стало возможным говорить об образовании нового научного направления в изучении Мирового океана — дистанционного зондирования океана (ДЗО).

В начале 1970-х гг. появился доступ к данным спутников серии TIROS (NOAA), имевшим возможность проведения съемки в инфракрасном диапазоне. Эти данные впервые позволили увидеть динамические явления, происходящие в Мировом океане. Первым мультидатчиковым спутником для изучения различных процессов и явлений в океане стал американский спутник Seasat, запущенный в 1978 г.: с его помощью впервые были получены радиолокационные изображения.

В настоящее время дистанционное зондирование океана — одно из самых быстро развивающихся научных направлений. Дистанционное зондирование в видимом диапазоне основано на наблюдении яркости рассеянного и отраженного океаном солнечного света сканерами цвета или спектрорадиометрами. Значения температуры поверхности океана (ТПО) получают с использованием спутниковых ИК-радиометров, для измерения полей ветра, волнения, уровня моря предназначены активные датчики, использующие принцип радиолокации: радиолокаторы с синтезированной апертурой — РСА, скаттерометры и альтиметры. Одним из перспективных направлений ДЗО является спутниковая СВЧ-радиометрия, предоставляющая информацию о большом классе процессов и явлений в океане и над ним: ТПО, солености, ветре, осадках, содержании водяного пара в атмосфере.

На сегодняшний день изучение Мирового океана невозможно представить без применения средств дистанционного зондирования. С развитием науки в области исследования океана из космоса спутниковые данные нашли широкое применение в различных сферах производственной деятельности, список которых крайне широк. Так, нефтяные компании используют данные спутникового зондирования Земли как источник информации о потенциальных нефтегазоносных структурах на этапе поиска и разведки, при разработке и добыче полезных ископаемых данные спутникового мониторинга применяются для контроля производственной безопасности работ на шельфе морей и океанов. Природоохранные организации и службы с помощью данных ДЗО проводят оценку экологического состояния акваторий, устанавливают последствия антропогенного воздействия на них, разрабатывают рекомендации по минимизации влияния человеческой деятельности на экосистемы водоемов; государственные органы осуществляют контроль за безопасностью и легальностью хозяйственной деятельности в акваториях.

В связи с активным освоением новых районов добычи природных ископаемых, увеличением транспортного потока и ростом потребления биологических ресурсов значительно повысилось антропогенное воздействие на природу Мирового океана. Определенный дефицит информации об экосистемах отдельных регионов не позволяет в полной мере оценить последствия влияния человеческой деятельности на Мировой океан в целом. Поэтому разработка новейших дистанционных методов и технологий для изучения водных ресурсов, планирования и контроля производственной деятельности в акваториях крайне важны.

Одним из наиболее перспективных и в то же время наименее изученных регионом остается Арктика, где находятся богатые запасы полезных ископаемых, рыбных ресурсов и пролегают важнейшие морские транспортные пути. Учитывая специфическое географическое положение региона, увеличение транспортного потока, строительство новых промышленных объектов и активную разработку месторождений, освоение Арктики требует новых подходов, обеспечивающих рациональное недропользование и охрану природы на основе современной науки и технологий, прежде всего космических.

Арктика — это не только территория с богатейшим содержанием минеральных ресурсов, но и регион с уникальной экосистемой. Спутниковые технологии используются для наблюдения за таянием арктических льдов и оценки масштабов глобального потепления климата, экологического мониторинга районов добычи нефти с целью обнаружения пленочных загрязнений, построения различных моделей, проведения исследовательских работ, направленных на изучение и сохранение биоразнообразия арктического региона и т.п.

Источник