- Особенности основных типов экосистем морей и океанов

- Экосистема скалистого берега

- Морская жизнь скалистого берега

- Экосистема песчаных пляжей

- Морская жизнь песчаных пляжей

- Экосистема мангровых лесов

- Морская жизнь мангровых зарослей

- Экосистема солончаковых болот

- Морские жизнь солончаковых болот

- Экосистема коралловых рифов

- Морская жизнь коралловых рифов

- Лес водорослей

- Морская жизнь в лесу водорослей

- Полярная морская экосистема

- Морская жизнь в полярных экосистемах

- Глубоководная экосистема

- Глубоководная морская жизнь

- Гидротермальные жерла

- Экосистемы мирового океана

Особенности основных типов экосистем морей и океанов

Экосистема состоит из живых организмов, среды обитания, в которой они живут, неживых структур и того, как все они взаимодействуют и влияют друг на друга. Морские экосистемы встречаются в соленой воде или в непосредственной близости от нее, а это значит, что их можно обнаружить от песчаного пляжа до самых глубоких районов мирового океана. Примером морской экосистемы является коралловый риф с его обитателями (рыбы, морские черепахи, водоросли и т.п.), а также вода, камни и песок в этом районе.

Экосистемы могут различаться по размеру, но все их составляющие зависят друг от друга — так что если одна часть экосистемы удалена, это сказывается на всех остальных.

Океан охватывает 71% планеты, поэтому морские экосистемы составляют большую часть Земли. Это статья содержит обзор основных типов морских экосистем с примерами мест обитания и морских организмов, которые встречаются в каждом из них.

Экосистема скалистого берега

Вдоль скалистого берега можно обнаружить скалы, небольшие и большие валуны, камни, а также приливные лужицы, которые способны поддерживать невероятное разнообразие морской жизни. Здесь также есть приливно-отливные зоны — области берега, затопляемые морской водой в период приливов.

Скалистые берега являются экстремальными местами обитания для морской флоры и фауны. Они характеризуются мощными волнами, сильным ветром, а также постоянными приливами и отливами, которые могут повлиять на доступность воды, температуру и соленость. Во время отлива значительно возрастает угроза хищничества для морских животных.

Морская жизнь скалистого берега

Конкретные типы морской жизни зависят от географического положения, но в целом некоторые типы флоры и фауны, встречающейся на скалистом берегу, включают:

- Морские водоросли;

- Лишайники;

- Птиц;

- Беспозвоночных, таких как крабы, омары, морские звезды, ежи, мидии, улитки, морские блюдечка, асцидии и морские анемоны;

- Рыб;

- Тюленей и морских львов.

Экосистема песчаных пляжей

Песчаные пляжи могут казаться безжизненными по сравнению с другими экосистемами морей и океанов — по крайней мере, для морской жизни. Большинство песчаных пляжей подвержены воздействию человека! Однако они обладают удивительным разнообразием.

Животные экосистемы песчаного пляжа, как и на скалистом берегу должны адаптироваться к постоянно меняющейся среде. Им необходимо иметь дело с приливами, волновым воздействием, водными течениями, которые способны сметать животных с пляжа и перемещать песок с камнями.

Морская жизнь песчаного пляжа может зарываться в песок или быстро передвигаться вдали от волн. В пределах этой экосистемы нередки приливно-отливные зоны. Хотя пейзаж не так драматичен, как на скалистом берегу, все равно можно найти приливные бассейны, оставленные после того, как океан отступает во время отлива.

Морская жизнь песчаных пляжей

Иногда на песчаных пляжах можно повстречать морских черепах, которые выбираются из воды, чтобы отложить яйца, а также ластоногих, таких как тюлени и морские львы, отдыхающих на пляже.

К типичным видам морской жизни относятся:

- Морские водоросли;

- Планктон;

- Беспозвоночные, такие как амфиподы, изоподы, плоские щитообразные ежи, крабы, моллюски, черви, улитки, мухи и планктон;

- Рыбы, на мелководье вдоль линии пляжа. К ним относятся коньки, акулы, камбала и т.д.;

- Птицы, такие как ржанки, песчанка, перепончатопалый улит, веретенники, цапли, крачки, камнешарка и кроншнепы.

Экосистема мангровых лесов

Мангровые заросли — районы, состоящие из солеустойчивых видов растений. Они, как правило, расположены в более теплых районах между 32° градуса северной широты и 38° градусами южной широты. Мангровые деревья имеют корни, свисающие в воду, обеспечивая укрытия для различных обитателей, и важные убежища для молодняка морских животных.

Морская жизнь мангровых зарослей

Виды, которые могут быть найдены в мангровых экосистемах включают:

- Морские водоросли;

- Птиц;

- Беспозвоночных, таких как крабы, креветки, устрицы, губки, улитки и насекомые;

- Рыб;

- Дельфинов;

- Ламантинов;

- Рептилий, таких как морские и сухопутные черепахи, аллигаторы, крокодилы, кайманы, змеи и ящерицы.

Экосистема солончаковых болот

Соленые болота обеспечивают буфер между океаном и материком. Эти районы затопляются во время отлива и содержат солеустойчивых животных и растения.

Солончаковые болота важны во многих отношениях: они обеспечивают среду обитания для морской жизни, перелетных птиц, являются важными ясельными зонами для рыб с различными беспозвоночными, а также защищают остальную часть побережья путем буферизации волнового воздействия и поглощения воды во время приливов и штормов.

Морские жизнь солончаковых болот

Примеры флоры и фауны соленых болот включают:

- Морские водоросли;

- Планктон;

- Птиц;

- Рыб;

- Иногда морских млекопитающих, таких как дельфины и тюлени.

Экосистема коралловых рифов

Здоровые экосистемы коралловых рифов наполнены удивительным разнообразием жизни: от твердых и мягких кораллов до беспозвоночных разных размеров, и таких крупных животных, как акулы и дельфины.

Основная часть рифа — скелет коралла, который состоит из известняка (карбонат кальция). Он поддерживает крошечные организмы, называемые полипами. Когда полипы умирают, то оставляют скелет позади.

Морская жизнь коралловых рифов

- Беспозвоночные: сотни видов кораллов, губки, крабы, креветки, омары, анемоны, черви, мшанки, морские звезды, ежи, голожаберники, осьминоги, кальмары и улитки;

- Позвоночные: большое разнообразие рыб, а также морских черепах и морских млекопитающих, таких как тюлени и дельфины.

Лес водорослей

Лес водорослей является довольно продуктивной экологической системой. К доминирующей форме жизни в этом подводном лесу, как вы уже догадались, относятся водоросли. Они встречаются в более прохладных водах, температура которых варьируется от 5 до 22° С, на глубинах от 2 до 30 метров. Эта экосистема обеспечивает пищей и кровом целый ряд организмов.

Морская жизнь в лесу водорослей

- Водоросли;

- Птицы (чайки, крачки, кулики, бакланы и т.д.);

- Беспозвоночные, такие как крабы, морские звезды, черви, анемоны, улитки и медузы;

- Рыбы, в том числе сардины, гарибальди, окунь, сибасс, барракуда, палтус, скумбрия и акулы (например, роговая акула и леопардовая акула);

- Млекопитающие, такие как морские выдры, морские львы, тюлени и киты.

Полярная морская экосистема

Полярные экосистемы представляют собой чрезвычайно холодные океанические воды на полюсах Земли. Для этих районов характерны, как низкие температуры, так и колебания температур в зависимости от количества солнечного света.

Морская жизнь в полярных экосистемах

- Морские водоросли;

- Планктон;

- Беспозвоночные: одним из самых важных беспозвоночных животных полярных вод является криль;

- Птицы, например, пингвины известные своей холодоустойчивостью, но они встречаются только в Южном Полушарии;

- Млекопитающие, такие как полярные медведи, различные виды китов, а также тюлени, морские львы и моржи.

Глубоководная экосистема

Термин «глубокое море» относится к частям океана, глубина которых составляет более 1000 метров. Но в сравнении с некоторыми районами океана это мелководье, так как самые глубокие области достигают около 11 000 метров в глубину.

Отсутствие света является одной из основных проблем для морской жизни этой экосистемы, но многие животные адаптировались так, что способны видеть в условиях низкой освещенности, или вообще не нуждаются в зрении. Еще одна проблема — это давление. У многих глубоководных обитателей мягкие тела, так что они с легкостью переносят высокое давлением воды.

Глубоководная морская жизнь

Глубины океана трудно поддаются исследованию, поэтому мы все еще узнаем о типах морской жизни, обитающей там. Вот несколько примеров обитателей морских глубин:

- Беспозвоночные, такие как крабы, черви, медузы, кальмары и осьминоги;

- Кораллы;

- Рыбы, такие как рыба удильщик и некоторые виды акул;

- Млекопитающие: кашалоты и морские слоновые.

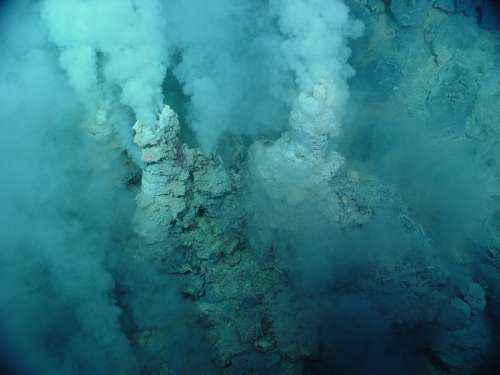

Гидротермальные жерла

Несмотря на то, что гидротермальные жерла, как правило, встречаются в глубоких уголках океана, они служат своей собственной экосистемой.

Эти отверстия представляют собой подводные гейзеры, которые извергают обогащенную минералами очень горячую воду в океан. Гидротермальные жерла располагаются вдоль тектонических плит, где есть трещины в земной коре. Морская вода в трещинах нагревается земной магмой. Под давлением вода извергается и охлаждается, а минералы отлагаются вокруг жерл.

Не похоже на очень уютное место для жизни, не так ли? Несмотря на темноту, высокую температуру, давление воды и химические вещества, которые токсичны для большинства других морских существ, в гидротермальных экосистемах процветают некоторые организмы.

Источник

Экосистемы мирового океана

Океаны играют важную климатообразующую роль, перераспределяя солнечную энергию за счет испарения воды и перемещения нагретой воды с океаническими течениями. Они участвуют в других глобальных биогеохимических круговоротах в природе и являются гигантскими •резервуарами диоксида углерода. Океан — яркий пример биогеоценоза.

К основным характеристиках экосистем Мирового океана относят:

1.глобальность размеров и огромные глубины, освоенные жизнью;

2.непрерывность — все океаны связаны между собой;

3.постоянную циркуляцию среды под действием сильных ветров, дующих в течение года в одном и том же направлении, а также наличие глубинных течений;

4. господство различных волн и приливов, вызванных притяжением Луны и Солнца,

5. соленость и устойчивая во времени однородность основного солевого состава;

6.наличие растворенных биогенных элементов.

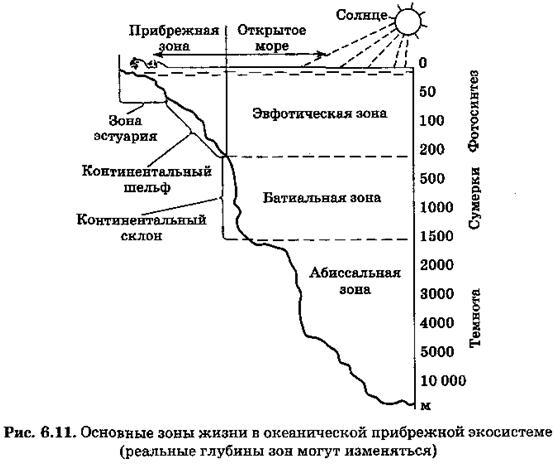

Прибрежная зона океана —это относительно теплые, богатые биогенами мелководья, протянувшиеся от линии прилива на суше до края подводного продолжения континента — континентального шельфа (рис. 6.11).

В прибрежной зоне, занимающей менее 10% общей площади океана, сосредоточено 90% биомассы океанических растений и животных; здесь находится большинство районов промышленного рыболовства. Прибрежную зону подразделяют на несколько местообитаний.

Эстуарии — это часть прибрежной зоны, где пресные воды рек, ручьев и поверхностного стока смешиваются с солеными морскими водами. В эстуариях так же, как и во влажных тропических лесах и во внутренних болотных экосистемах, ежегодная удельная продукция биомассы максимальна в сравнении с любыми другими экосистемами планеты. Коралловые рифы распространены в прибрежных зонах океана в тропических широтах, где температура воды превышает 20 °С. Они состоят из нерастворимых соединений кальция, выделяемых животными — кораллами, а также красными и зелеными водорослями при фотосинтезе. Разнообразие и сложное строение коралловых рифов привели к тому, что в них обитает более трети всех видов морских рыб и многочисленные другие морские организмы. Считают, что коралловые рифы играют особую роль в поддержании соленого состава океанических вод.

Открытый океан отделяется от прибрежной зоны областью резкого увеличения глубин у края континентального шельфа. На его долю приходится только 10% биомассы океанических растений и животных. Безбрежные глубоководные просторы можно считать полупустынными. Однако благодаря огромной протяженности открытый океан—это основной поставщик чистой первичной биологической продукции на Земле. В пределах открытого океана выделяют три зоны, основным различием которых является глубина проникновения солнечных лучей.

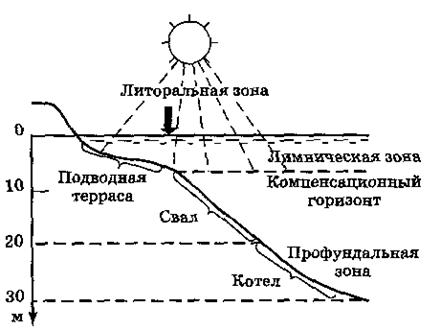

Экосистемы континентальных стоячих водоемов. Стоячие (непроточные) водоемы включают в себя экосистемы озер, водохранилищ, прудов, луж, а также болот. Жизнь стоячих вод или лентической среды (лат. спокойный) зависит от площади поверхности и глубины водоема, региональных климатических условий и химического состава воды.

Озера. На дне озер различают последовательную смену концентрических зон (рис. 6.12), а также две группы жизненных форм растений: бентосную и фитопланктонную.

Бентосные растения. Они развиваются, прикрепившись или укоренившись на дне. Эту группу также называют погруженной водной растительностью. Они выживают на бедной биогенами воде, так как получают необходимые элементы из донных отложений, однако нуждаются в проникновении сквозь толщу воды достаточного для фотосинтеза количества солнечного света.

Фитопланктон (планктон) состоит из множества видов водорослей и представляет собой отдельные клетки, их скопления или нити*, которые держатся вблизи поверхности воды или прямо на ней.

Очевидно, что мутная вода мало на них влияет, их большое количество является важнейшей причиной помутнения. Фитопланктон не связан с дном, поэтому должен получать биогены из воды. При недостатке в воде биогенов его развитие замедляется.

Болота. Это участки суши, покрытые в определенные периоды времени небольшим слоем воды и более или менее высыхающие в другое время. Согласно другому определению, болото— это переувлажненный участок поверхности земли, харатеризующийся накоплением в верхних горизонтах мертвых неразложившихся растительных остатков, превращающихся затем в торф. При слое влажного торфа более 0,3 м — болото, менее 0,3 м — заболоченные земли.

Болота умеренных и высоких широт — это своеобразные ловушки органического углерода, в которых происходит его накопление и захоронение в виде не полностью разложившихся остатков растительности, образующих торф. Переувлажненные земли более характерны для тропических районов, и торф в них не накапливается. Болота, расположенные вдоль русел рек в устьях, во время паводков принимают избыточную воду, обогащенную илом и биогенами. При движении воды по болотам ил и связанные с ним биогены оседают, а вода очищается по мере просачивания в грунтовые воды. Таким образом, важней шей ролью болот является фильтрация воды перед тем, как она попадает в озера, заливы, астуарии, грунтовые воды.

Болота, обогащенные биогенами, представляют собой самые продуктивные экосистемы, в которых обитают стаи водной дичи и многие другие животные. Общая площадь болот и переувлажненных земель на планете составляет примерно 3 млн км 2 . Больше всего болот в Южной Америке и Евразии, совсем мало — в Австралии. Болота и заболоченные территории есть во всех географических зонах, но особенно много их в тайте. В нашей стране болота занимают около 9,5% территории, при чем особую ценность представляют торфяные болота, аккумулирующие в себе значительные запасы теплоты.

Болота не пригодны для сельского хозяйства, строительства, судоходства. Поэтому бросовые земли, длительное время пытались улучшать. Однако их выгоднее применять не для сельского хозяйства, а для хранения воды и местообитания диких животных.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник