- Соловки

- Где находятся Соловки?

- Как добраться до Соловков?

- Состав Соловецкого архипелага

- Достопримечательности Соловков

- История Соловков

- Отели на Соловках

- Отзывы о Соловках

- Что посетить на Соловецких островах Архангельской области

- Где находятся Соловецкие острова на карте России

- Что обязательно посмотреть на Соловецких островах

- Спасо-Преображенский мужской монастырь

- Соловецкий Кремль, или Соловецкая крепость

- Секирная гора и Вознесенский скит

- Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник

- Макарьевская пустынь и ботанический сад

- Острова Соловецкого архипелага

- Большой и Малый Заяцкие острова

- Остров Анзер, или Анзерский

- Остров Большая Муксалма

- Монастырские храмы и скиты Соловков

- Преображенский собор

- Никольская церковь

- Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор

- Благовещенская церковь

- Савватиевский скит

- Андреевская церковь

- Голгофо-Распятский скит

- Свято-Троицкий скит

- Музеи, история и архитектура Соловецких островов

- Мыс лабиринтов

- Филипповы садки

- Валунная дамба

- Дача Архимандрита

- Соловецкий морской музей

- Экспозиция «Соловецкий лагерь и тюрьма»

- Переговорный камень

- Природные достопримечательности Соловков

- Мыс Печак

- Белужий мыс

- Бухта Благополучия

- Озера и система каналов

- Как добраться до Соловков

Соловки

Одно из самых популярных туристических направлений севера европейской части России — Соловецкие острова . Путешественники едут на Соловки самостоятельно и организованными групповыми турами, исключительно на острова или комбинируя с другими достопримечательностями, по воздуху и по морю, на маленьких теплоходиках и на больших круизных лайнерах.

Чем же привлекают Соловки? Разнообразием и насыщенностью. Удивительная северная природа и запоминающиеся пейзажи сочетаются здесь с живой историей, открывающейся на каждом шагу, а одно из самых «намоленных» мест русского православия теперь неотделимо от страшных тюремно-лагерных времен. Значение Соловков признано междародно: Соловецкий историко-культурный комплекс в 1992 г. внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие туристы замечают особое притяжение Соловков, однажды там побывав, время от времени возвращаются на острова. Для этого феномена даже придумано специальное слово: они «осоловели».

Где находятся Соловки?

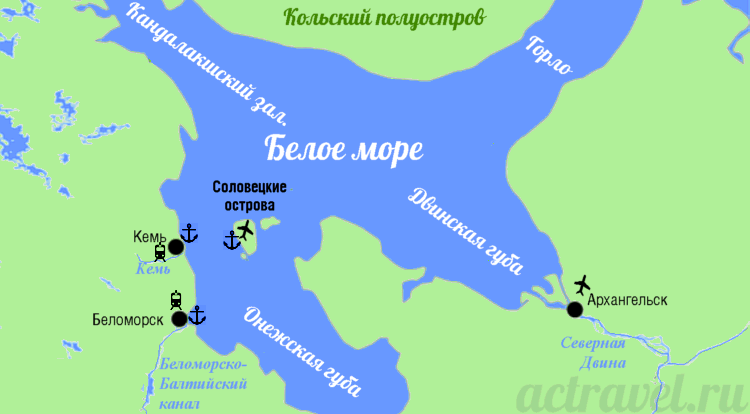

Соловецкий архипелаг лежит в Белом море на выходе из Онежской губы практически на равном расстоянии от обоих ее берегов — Кемского берега и Онежского полуострова.

Как добраться до Соловков?

На Соловецкие острова есть два пути: по морю и по воздуху.

Тамарин причал Большого Соловецкого острова в состоянии принимать достаточно крупные суда. Регулярное морское сообщение с материком осуществляется с двумя портами Кемского берега: с Кемью (а вернее, ее пригородным поселком Рабочеостровск) и с Беломорском. От Кеми 2—2,5 часов, от Беломорска 3,5—4.

И Беломорск, и Кемь — железнодорожные станции на пути следования поездов Москва — Мурманск.

К приезду на Соловки президента Путина в 2001 г. была обновлена взлетно-посадочная полоса аэропорта поселка Соловецкий и в настоящее время острова надежно связаны с материком регулярными авиаперевозками, зависящими только от погодных условий. Наиболее популярны рейсы из Архангельска (50 мин.), из Москвы и Петрозаводска. Из Москвы и Санкт-Петербурга возможно заказать частные перелеты «авиатакси».

Состав Соловецкого архипелага

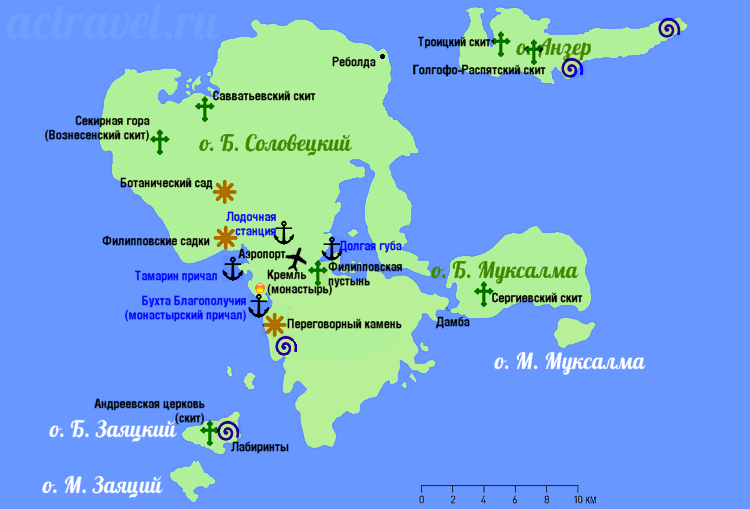

Главный остров Соловков — Большой Соловецкий площадью 246 км 2 . Именно на нем расположен Кремль (монастырь) и поселок Соловецкий. Остров покрыт сетью из множества озер, часть из которых объединена в озерно-канальную систему. Остров лесистый, деревья хвойных и широколиственных пород.

Второй по величине остров архипелага — Анзерский (или кратко Анзер), лежащий к северо-востоку от Соловецкого. В настоящее время он, практически, полностью находится «под властью» монастырских скитов. Туристы попадают на него только в ходе паломнических посещений, благословленных монастырским начальством.

К востоку от Соловецкого острова находятся два небольших острова: Большая и Малая Муксалма, а к западу — Большой и Малый Заяцкие острова. В архипелаг входит также более сотни малых островков.

Достопримечательности Соловков

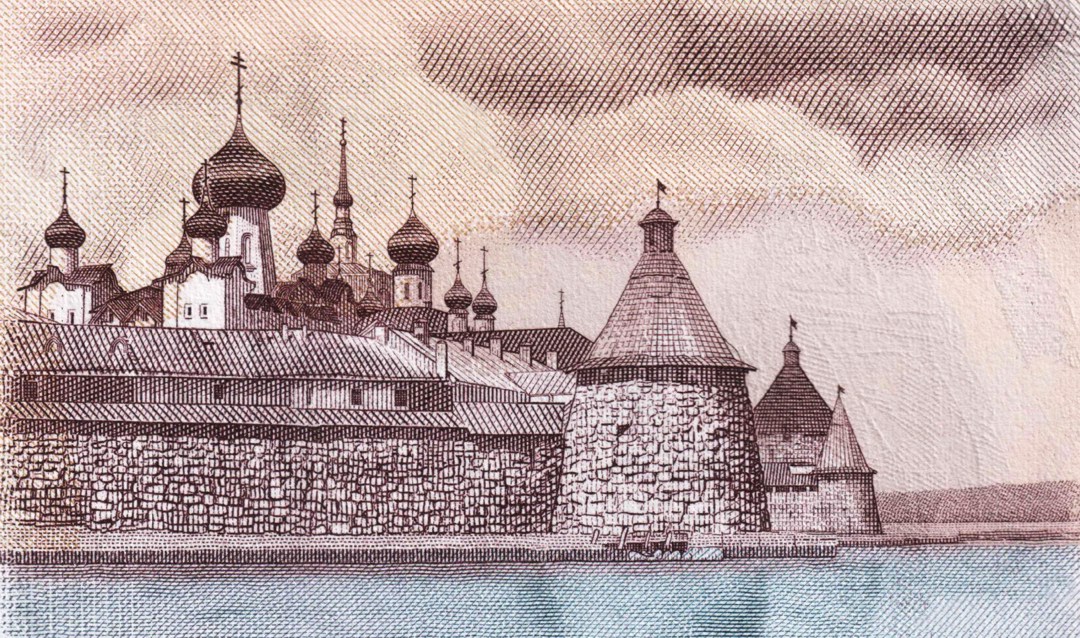

Безусловно, центральная достопримечательность Соловков — Кремль, то есть ставропигиальный мужской Спасо-Преображенский монастырь, крепость с валунными стенами и огромными башнями, сооруженная на берегу моря в бухте Благополучия.

И с обратной стороны у стен монастыря водная гладь — рукотворное Святое озеро.

На территории Кремля расположены центральный Преображенский собор, Успенская церковь с трапезной палатой, колокольня, надвратная Благовещенская, Никольская и Филипповская церковь. Кроме собственно монастыря, в Кремле действует музей.

В северной части острова на Секирной горе в 12 км от монастыря находится Секиро-Вознесенский скит с оригинальной церковью-маяком.

Ботанический сад, он же хутор Горка, он же Макарьевская пустынь, он же архимандритова дача расположен в укрытой от ветров ложбинке. Здесь выращивают и акклиматизируют необычные для европейского Севера растения.

Из гидротехнических сооружений островов заслуживают особого внимания система каналов, связывающая озера, валунная дамба, соединяющая Соловецкий остров с Муксалмой, Филипповские садки — отгороженный морской заливчик, приспособленный для хранения живой рыбы.

Экскурсоводы расскажут подробнее про скиты и часовни, небольшие музеи, исторические и природные памятники и пр.

Остров Анзер знаменит строгими скитами.

На Заяцком острове совершенно отличная от Большого Соловецкого природа, загадочные древние лабиринты и Андреевская церковь, возведенная Петром I.

История Соловков

Нынешний облик Соловецкий архипелаг, как и весь север Европы получил с отступлением ледника 10 тыс. лет назад. Постепенно земли, освобожнающиеся ото льда, осваиваются человеком.

Соловецкие острова в тихую погоду достаточно легко достижимы на лодке со стороны Кеми, переходя от островка к островку, через Кемские шхеры и архипелаг Кузова, можно попасть на Соловки, поэтому острова были освоены достаточно давно.

Вероятно, первыми людьми на Соловках были представители той же культуры охотников и собирателей, что распространялась по северу современной Норвегии и Финляндии. На островах в изобилии водилась нерпа, можно предположить, что Соловки служили охотничьими угодьями с сезонными поселениями.

На Анзере, Большом Соловецком и, особенно, Большом Заяцком островах можно увидеть артефакты доисторического периода. Заяцкий остров просто покрыт лабиринтами, самый большой из которых составляет 25—27 м в диаметре. Назначение лабиринтов спорно, из множества гипотез наиболее правдоподобно выглядит связь с погребальным культом: душа умершего не должна найти выхода в мир живых. Хотя в самих лабиринтах останков, вроде бы, не найдено, в расположенных рядом каменных горках-пирамидках обнаружены обожженные останки человека и промысловых животных, датируемые 2—1,5 тысячелетием до н. э. Предполагается одновременность захоронений и лабиринтов, хотя ничто не говорит против более раннего или позднего сооружения лабиринтов.

В XI—XII вв. Поморье прочно входит в зону интересов Новгорода, на берегу Белого моря появляются русские поселения, постепенно складывается субэтнос поморов. Центрами русской экспансии становились православные монастыри. Вокруг отшельников, уходящих в дикие пустынные местности, собирались общины, оформлявшиеся со временем в монастыри, получавшие в свои владения окружающие деревни и промыслы. Частью именно такого процесса стало появление Соловецкого монастыря.

На Соловецкие острова в поисках пустынного житья прибыли монахи Савватий (ученик св. Кирилла Белозерского) и Герман. Савватий вскоре умер, а Герман нашел себе другого сопостника — Зосиму, к ним постепенно присоединились и другие братья и Зосима в 1436 г. стал первым игуменом новообразованного монастыря.

Монастырские стены возводились, как надежное фортификационное сооружение, так как монастырь в то время находился в зоне русско-шведских конфликтов. На те времена Соловки представляли собой современную и грозную крепость, прикрывавшую вход в Онежскую губу и далее в Онегу.

Период расцвета монастыря связан с именем еще одного игумена — св. Филиппа (Колычева), ставшего позже митрополитом Москосвским во времена Ивана Грозного.

Соловецким монахом, бежавшим из монастыря, был будущий патриарх-реформатор Никон.

При патриархе Никоне Соловецкий монастырь стал одним из важнейших центров сопротивления церковной реформе. Беспримерным моментом истории была восьмилетняя (1668—1676 гг.) военная осада регулярной царской армией собственного монастыря, не принявшего исправленных Никоном книг. Мощная крепость противостояла штурмам, подкопам и артиллерийским обстрелам, пока перебежчик не показал тайный путь. Монахи были жестоко казнены или отправлены в ссылку, а монастырь заселен новыми монахами с лояльной Украины.

В 1765 г. монастырь переходит под непосредственное подчинение Синоду (становится ставропигиальным).

Во время англо-русской Крымской войны, в 1854 г. монастырь выдержал обстрел английскими паровыми 60-пушечными фрегатами.

После русской революции монастырь был ликвидирован, на территории монастыря в 1923 г. расположили «лагерь принудительных работ», — знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный позднее в 1937 г. в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН).

Тюрьма расформирована в 1939 г., вероятно, из-за начавшейся советско-финской «зимней» войны.

Во время Великой Отечественной войны, с 1942 по октябрь 1945 г. на Соловках базировалась часть школы юнг, готовившая юношей к боевым действиям в составе Северного флота.

Соловецкий музей был создан в 1967 г. Монастырь — в 1990 г.

Отели на Соловках

- Зеленая деревня

- Причал

- Приют

- Соло

- Соловки

- Соловки-Отель

Уважаемые Господа!

Мы не всегда успеваем публиковать на нашем сайте описания всех отелей, с которыми мы работаем. За подробностями обращайтесь к вашему менеджеру по тел. +7 495 740-29-89

Отзывы о Соловках

Оставайтесь на связи

Забронировать тур, либо уточнить необходимую информацию вы можете у ваших менеджеров: тел.: +7 495 740-29-89,

e-mail: ac@actravel.ru

Наталья Нере́тина

директор отдела продаж

тел.: +7 929 910-90-60

Иван Щенников

менеджер по туризму

тел.: +7 926 384-99-44

Каждый знает, что первое впечатление уже никогда не повторить. А потому, мудрый путешественник не пытается повторить успешные поездки, а каждый раз отправляется в новые места

Пол Фасселл

Мы в реестре туроператоров

ООО «АС-тревел»

РТО 001262

Источник

Что посетить на Соловецких островах Архангельской области

«Соловки» — так в народе называют затерянный в Белом море Соловецкий архипелаг, состоящий из 6 островов. Формально он принадлежит к Архангельской области, но с большой земли туда чаще едут через Карелию. Соловецкие острова – место, где туриста ждут исторические и религиозные достопримечательности, а также суровая северная природа.

Где находятся Соловецкие острова на карте России

Карта страны показывает их нам частью Приморского района Архангельской области. Расположены они в Белом море, на входе в Онежскую губу.

3D-панорама Соловецких островов

Что обязательно посмотреть на Соловецких островах

Сперва, по обыкновению, расскажем про самые интересные места на Соловках, которые туристы умудряются посмотреть даже за один день путешествия на острова.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

Такое официальное название носит православная обитель, часто именуемая просто «Соловецкий монастырь» — жемчужина архипелага, благодаря которой он стал важной точкой на туристической карте страны и местом паломничества.

Начало его истории возводят к 1429 году и связывают с именами монахов Савватия и Германа. Они первыми обосновались здесь и жили отшельниками на протяжении нескольких лет. Чуть позже сюда прибывает святой Зосима Соловецкий, которому и приписывают основание обители. При нём на Большом Соловецком острове возникли первые деревянные церкви.

За века существования монастырь разросся: скиты и постройки разместились как на главном Большом Соловецком, так и на других островах архипелага. Свой расцвет обитель переживает в XVI столетии, при игумене Филиппе. Тогда же монастырь обретает «новую функцию», которая сделает его печальным и трагичным местом.

Здесь появляется тюрьма, куда ещё в царские времена ссылали политических заключенных, которые жили бок о бок с иноками, ведь обитель оставалась действующей. Закрыли её с приходом советской власти в 1920 году, а «печальным преемником» церковной и политической тюрьмы стал СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения в составе ГУЛАГ, где закончили свои жизни многие жертвы политических репрессий. «Лагерное прошлое» архипелага запечатлели на страницах своих произведений известные писатели, среди них А. Солженицын, З. Прилепин, Е. Водолазкин.

Монастырский ансамбль признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В наши дни обитель вновь является действующей.

Соловецкий Кремль, или Соловецкая крепость

Соловецким Кремлем именуют крепостную стену – фортификационное сооружение, возводившееся на островах в оборонительных целях. Основным материалом для сооружения послужили гранитные плиты и веками омываемые морской водой прибрежные камни. Они грубо скреплены между собой, что придает крепости особый суровый облик. По форме представляет собой пятиугольник, на углах находятся башни, которые имеют очень колоритный вид.

Соловецкий Кремль – уникальный памятник архитектуры, самая северная крепость России. Внутри неприступных стен располагались холодные и мрачные камеры ссыльных и узников ГУЛАГа. Их осмотр входит в программу экскурсий по монастырю. Встреча с достопримечательностью вызывает смешанные чувства, с одной стороны – поражает величие сооружения, с другой – при воспоминании о его исторической роли становится жутковато.

Секирная гора и Вознесенский скит

Примечательный природный объект, религиозные памятники и трагичные исторические события – всё это объединяет в себе Секирная гора, наивысшая точка архипелага. Чтобы посетить её, нужно подняться на 73 метра. Сюда часто приходят ради смотровой площадки, чтобы любоваться видами монастыря.

В XIX веке здесь основали скит. Небольшой каменный храм об одном куполе появился в 1862 году. Творение архитектора А.П. Шахларева освятили в честь Вознесения Господня и скит стал именоваться Вознесенским. Рядом с церковью стоит 98-метровый маяк.

Название горы вызывает мрачные ассоциации. О происхождении наименования «Секирная гора» есть две версии. Первая – прозаичная и безобидная, восходит к разновидности топора – секиры, с её помощью рубили деревья, произрастающие на склоне горы.

А вот вторая связана с легендой о том, что ангелы высекли на этой горе девушку с целью прогнать с острова рыбаков, дабы они не мешали монахам. Эта версия «предопределила» судьбу Секирной горы как места наказаний. В годы ГУЛАГа здесь размещался изолятор, известный зверствами надзирателей над узниками.

На «Секирке» истязали и расстреливали заключенных, тела хоронили в братских могилах. Одну из ям удалось обнаружить в 2006 году. На местах захоронений и у подножья горы установлены поклонные кресты. Сегодня «Секирка» снова заселена монахами.

Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник

Памятники архитектуры, истории, археологии и природы Соловецкого архипелага объединены под эгидой музея-заповедника. Всего в его ведении около 1000 объектов. Заповедник входит в число крупнейших в России. Он возник в 1967 году в качестве филиала Архангельского краеведческого музея. В 1975 году стал самостоятельной организацией. В состав музея входят экспозиции, посвященные монашеской жизни, религиозной истории, соловецкой тюрьме, ГУЛАГу и другим страницам истории.

Макарьевская пустынь и ботанический сад

Пустынь на берегу озера Нижний Перт ведет свою историю с 1820-х годов и была названа в честь своего основателя – архимандрита Макария. Одним из религиозных строений пустыни стала часовня Александра Невского, построенная во славу чудесного спасения Архимандрита во время бомбардировки острова в 1854 году в ходе Крымской войны.

Макарьевскую пустынь посещали известные личности, среди них – режиссер и драматург Н.И. Немирович-Данченко и наследник британского престола, принц Чарльз.

Сейчас на территории пустыни разбит ботанический сад, где представлено более 700 видов различных растений. Здесь растет пихта, посаженная лично его королевским высочеством принцем Уэльским. Туристы, пришедшие сюда могут увидеть на одном из зданий надпись «Комендатура», она напоминает о том, что в непростое время здесь находилось руководство ГУЛАГа.

Острова Соловецкого архипелага

Помимо Большого Соловецкого острова, куда прибывают туристы теплоходом и самолетом и где сосредоточено наибольшее количество достопримечательностей, стоит обратить внимание и на другие острова.

Большой и Малый Заяцкие острова

«Зайчики» — так местные жители ласково называют группу из двух островов в составе архипелага – это Большой и Малый Заяцкий острова. По одной из версий название получили в честь водных млекопитающих – морских зайцев, которые обитали у берегов.

Малый Заяцкий остров труднодоступен для туристов, но те, кто туда доберутся, будут удивлены нетипичными для севера пейзажами. А вот Большой – одно из популярных направлений экскурсий. Остров привлекает не только красивой природой, но и археологическими свидетельствами древности.

На острове обнаружены каменные лабиринты. Здесь же можно отыскать дольмены и другие каменные выкладки. Атмосфера на острове стоит таинственная. Между памятниками проложена эко-тропа. Туристам разрешается ходить только по ней.

Остров Анзер, или Анзерский

Второй по величине остров архипелага и самый отдаленный. Экскурсия на Анзер – одна из самых интересных и продолжительных, она займет целый день. Высочайшая точка острова имеет «пугающее» библейское название – гора Голгофа. На Анзере разместились несколько скитов.

В число примечательных мест острова входит святой источник, а рядом с ним – поклонный крест, поставленный в 1917 г. иеромонахом Ефремом и строителем Парменом накануне Октябрьского переворота, 24 октября. Об этом свидетельствует надпись. В «лагерные» советские времена на острове располагалось карантинное учреждение. Тяжело больные узники приезжали сюда умирать.

Остров Большая Муксалма

Между главным островом архипелага и островом Большая Муксалма лежат «Железные ворота» — Большие и Малые. Это названия двух Беломорских проливов. Остров площадью в 17 кв. км привлекает аскетичными пейзажами, каменистыми берегами и Сергиевским скитом, относящимся к Соловецкому монастырю.

Монастырские храмы и скиты Соловков

На Соловецких островах храмы и церкви – наверное, главные достопримечательности, за которыми туристы едут сюда. Рассмотрим самые интересные из них более детально.

Преображенский собор

Главный храм монастыря, архитектурная жемчужина обители. Трехъярусный собор с высокими стенами поражает своим величием. Храмом монастырь обязан своему самому выдающемуся руководителю – игумену Филиппу Колычеву, будущему Московскому митрополиту.

Храм был построен по его инициативе в 60-х годах XVI века и заметил собой прежнее деревянное сооружение. В течение веков облик собора неоднократно менялся в ходе реставраций и перестроек. В начале XVIII века здесь появились росписи с изображением святых основателей обители.

Сохранились лишь их фрагменты. В последующие века храм был украшен орнаментами. Главное достояние внутреннего убранства – иконостас, изначально он был 4-ярусным, в 2002 году появился новый – пятиярусный. Последняя реставрация церкви шла с 1980-х годов до начала нового века.

Никольская церковь

Одним из первых на территории монастыря появился храм, освященный в честь святого Николая Чудотворца, особенно почитаемого среди жителей приморских районов. Каменная церковь, датированная 1590-м годом, до наших дней не дошла. Сегодня перед взором туристов предстает храм, возведенный на её фундаменте в 1830-х годах. Сооружение объединяет в себе элементы различных архитектурных стилей.

Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор

В основном ансамбле Соловецкого монастыря, рядом с Никольской церковью и колокольней, возвышается красивейший православный храм, освященный в честь основателей обители – Зосимы и Савватия. Полное длинное название часто сокращают, именуя его или просто «Троицким» или «Зосимо-Савватиевским» собором.

Храм вырос на месте одного из пределов Свято-Преображенского собора. По сравнению с другими сооружениями монастыря он относительно молод. Главный архитектор Архангельской губернии А.П. Шахларев создавал его в 1850-х годах. Иконостас, оформленный в 1861 г., создавался силами монахов Троице-Сергиева монастыря в Подмосковье.

Благовещенская церковь

Над входной аркой на территорию монастыря расположена небольшая надвратная церковь, увенчанная одним куполом. Её появление датируется рубежом XVI-XVII в, зодчего звали Трифон Кологривов. Внутреннее убранство этой церкви сохранилось лучше других храмов собора. В первозданном виде осталась конструкция иконостаса, почти в полном объеме дошла до нас настенная живопись.

Савватиевский скит

Савватиевский скит – место, где началась история монастыря. Здесь обосновались первые жители острова – Герман и Савватий. Долгое время скит был местом жительства монахов-отшельников, так как расположен в 12 км от основных построек монастыря.

Основательно отстроен лишь во второй половине XIX века. После Крымской войны здесь появилась церковь Смоленской Иконы Божьей Матери «Одигитрия». В 2002 году на месте кельи Германа и Савватия установили поклонный крест.

Андреевская церковь

На Большом Заяцком острове рядом с сооружениями первобытной эпохи стоит деревянная церковь Андрея Первозванного. Она имеет древнюю и интересную историю. Ещё в XVI веке на острове основали Андреевский скит, а в 1702 году он удостоился монаршего визита. Сюда приехал Петр I. Он и распорядился о строительстве церкви, которую воздвигли в том же году. В наши дни в храме периодически проходят богослужения.

Голгофо-Распятский скит

У подножья горы, в самом центре острова Анзер, расположился скит, основанный преподобным монахом Иовом. По преданию, в 1712 году ему явилась Богородица, нарекла гору Голгофой и предсказала появление под ней храма в честь Распятия.

После этого монах поселился под горой, а спустя три года собрал помощников, которые за один летний сезон 1715 года соорудили деревянный храм.

Вскоре монах скончался, скит опустел. Каменный храм о пяти куполах появился здесь лишь в XIX веке, тогда же построили и жилой корпус. После «лагерного периода» советской эпохи скит вновь вернулся к религиозной жизни в 2000 году.

Свято-Троицкий скит

В 1615 году на Анзер прибыл отшельником постриженик Соловецкого монастыря по имени Елизар и основал здесь скит, оставивший свой след в православной истории России. Именно здесь принял монашеский постриг будущий Патриарх Никон, реформатор русской церкви.

Он прожил на острове около 3-х лет. После смерти основателя скит подвергался разграблениям. От построек XVII века до нас дошел лишь фрагмент трапезной. Новый облик скит обрел в XIX столетии: в 1803 году появились жилые корпуса, а в 1880-х отстроили Троицкую церковь.

Музеи, история и архитектура Соловецких островов

Интересными местами на Соловках также выступают исторические и архитектурные памятник, музеи и экспозиции, рассказывающие о прошлом островов.

Мыс лабиринтов

Древние каменные лабиринты можно увидеть не только на Заяцком острове. Они раскиданы по всему архипелагу. На Большом Соловецком есть целый Мыс лабиринтов. Загадочные памятники древности датируются приблизительно II-I тыс. до нашей эры.

Помимо ритуальной функции, у ученых есть ещё версии о предназначении этих объектов. Лабиринты могли быть первобытным развлечением или макетами рыболовных ловушек, ведь ловлей рыбы в этих местах занимались с незапамятных времен.

Филипповы садки

Уже в XVI веке на Соловецком острове появилось несколько искусственных прудов, отделенных от моря нагромождением каменных глыб. Они имели хозяйственное предназначение. Монахи разводили в них рыбу и сохраняли улов. Интересный памятник средневекового хозяйства соорудили при игумене Филиппе и назвали в его честь Филипповы садки.

Валунная дамба

Гидротехническое сооружение XIX века. Каменная конструкция, соединяющая главный остров архипелага и остров Большая Муксалма, была сооружена силами монахов под руководством инока Феоктиста. Получилась целая каменная дорога, пролегающая по четырехметровой насыпи.

Дача Архимандрита

На территории Макарьевской пустыни стоит двухэтажный бревенчатый дом, принадлежащий её основателю – архимандриту Макарию. Объект светской архитектуры был возведен в 1859-1865 гг. Материалом послужила лиственница, которую предварительно морили на протяжении пяти лет. Примечательной деталью внешнего облика является мезонин с балкончиком.

Соловецкий морской музей

В здании 1841 года постройки, которое раньше служило амбаром для гребных судов, ныне располагается музей, рассказывающий об истории морского хозяйства и судоходства Соловецких островов. Появился он в 2007 году стараниями некоммерческой общественной организации.

Для размещения экспозиции полуразрушенное здание было отреставрировано. Здесь представлены вещественные источники, карты и чертежи, повествующие о разных этапах освоения Белого моря и о малоизвестных страницах морской истории Русского Севера.

Экспозиция «Соловецкий лагерь и тюрьма»

Подробности о самом трагичном периоде истории Соловецкого архипелага туристу поведает экспозиция, размещенная в здании бывшего барака, построенного в 1929 году. В музее, работающем с 2010 года, представлены разнообразные материалы о лагерном быте, о распорядке и наказаниях, рассказаны щемящие истории заключенных.

На острове много мест, хранящих память о скорбных событиях, но эта достопримечательность, наверное, одна из самых тяжелых для восприятия. Тем не менее посетить её стоит, чтобы прочувствовать «обе стороны» Соловков.

Переговорный камень

«Три километра идти, а там камень лежит», — так пренебрежительно некоторые туристы относятся к интересной достопримечательности, расположенной у морских берегов. Чего- чего, а камней на побережье Соловецких островов хватает.

Но этот камень – особенный. Он представляет собой плиту, специально изготовленную монастырскими камнетесами в 1856 году. Камень повествует о событиях Крымской войны. Причем повествует в прямом смысле этого слова: на нём выбита надпись древнерусским шрифтом.

Именно здесь, где сейчас лежит плита, 22 июня 1855 года проходили переговоры между английскими моряками и Архимандритом Александром, после чего англичане отказались штурмовать остров. Оттого камень и назван Переговорным.

Возможно, вас заинтересуют достопримечательности Карелии или Ленинградской области

Природные достопримечательности Соловков

На территории островов очень много природных богатств, достойных посещения – матушка-природа щедро наделила ими это суровый северный край.

Мыс Печак

Живописное место в южной части острова, где происходит встреча двух природных зон – тайги и тундры. С одной стороны стоят массивные сосны, а с другой – карликовые деревца. Где, как не на этом перепутье, можно по-настоящему прочувствовать стать и пейзажное разнообразие Русского Севера.

Белужий мыс

Один из мысов Большого Соловецкого острова стал самой милой его достопримечательностью. Сюда отправляются на встречу с удивительными животными – белыми китами или белухами. Наблюдать за ними прямо с берега – редкая удача.

Белужий мыс на Соловках – единственное место, которое может предоставить такую возможность. Приходить лучше во время отлива. Наблюдения за морскими обителями ведут не только простые туристы, но и ученые. Здесь размещена станция института океанологии РАН.

Бухта Благополучия

Монастырская крепость стоит на берегах бухты, которая буквально врезается в остров. Благодаря неровной береговой линии здесь образовалась целая система небольших заливчиков. Это самое сердце Большого Соловецкого острова, называемое Бухта или Гавань Благополучия.

Раньше это была главная монастырская пристань, сохранившаяся лишь фрагментарно. В дореволюционные времена прямо в водах бухты стоял поклонный крест. Он не дошел до наших дней, в 2004 году на том же месте поставили новый, весом в одну тонну.

Озера и система каналов

Большой Соловецкий остров славится изобилием озер. Здесь их около полутысячи. Самое известное, Святое озеро, находится прямо у стен монастыря. Во времена архимандрита Филиппа, когда инфраструктура острова развивалась и была очень прогрессивной для своего времени, озера начали соединять рукотворными водными артериями – каналами.

Было это более 400 лет назад. Каналы помогали перемещаться между скитами и способствовали развитию судоходства. Это воистину уникальная достопримечательность, результат союза природы и человеческой деятельности.

Как добраться до Соловков

Попасть на острова можно двумя путям – по морю или по воздуху.

В первом случае вам потребуется катер, теплоход или частное судно. Отправляется водный транспорт либо из Кеми, либо из Беломорска. До этих городов уже можно будет доехать из Санкт-Петербурга, Москвы или Архангельска.

Во втором нужен будет самолет, отправляющийся до аэропорта «Соловки», что на Большом Соловецком острове. Рейсы сюда отправляются из Архангельска. Долететь можно также из Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска, но все равно будет пересадка в Архангельске.

Не пропустите также достопримечательности городов Архангельской области — Каргополя, Котласа, Северодвинска

Святое место и место скорби, острова, которые удивляют уникальными памятниками прошлых эпох, предлагают встречу с далекой доисторической древностью и радуют необычной природной красотой. Вот такие они – Соловки!

Источник