- Баренцево море. Географическое положение и границы.

- Баренцево море

- Баренцево море

- Рельеф дна Баренцева моря

- Течения в Баренцевом море

- Солёность баренцевской воды

- Климатические условия

- Ледовитость моря

- Температура воды в Баренцеве

- Баренцевские флора и фауна

- Течения Баренцева моря — Карта течений Баренцева моря

- Карта Баренцева моря — течения Баренцева моря

Баренцево море. Географическое положение и границы.

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктических морей, омывающих берега России. Расположенное между северным берегом Европы и островами Вайгач, Новая Земля, ЗФИ, Шпицберген, и Медвежий, оно свободно сообщается с теплым Норвежским морем и холодным Арктическим бассейном , а также морями Карским и Белым.

Площадь Баренцева моря — 1405 тыс.км , средний объем воды — 282 тыс.куб.км , средняя глубина 200 м.

Климат моря полярный морской, наиболее теплый среди шельфовых морей Северного Ледовитого океана. Хотя Баренцево море относится к числу ледовитых и почти 3/4 его поверхности ежегодно покрывается льдом, но в отличие от других морей Арктики, оно никогда не замерзает полностью. Даже в зимний период около 1/4 его площади остается свободной от льда, что объясняется притоком теплых атлантических вод, препятствующих охлаждению поверхностного слоя до температуры замерзания.

В гидрологическом режиме Баренцева моря значительную роль играет рельеф дна. Он неоднороден: пересечен подводными возвышенностями, впадинами и желобами. Н.Н.Зубов (1928) считал Баренцево море классическим примером влияния рельефа дна на гидрологические характеристики.

На гидрологические условия моря влияет и речной сток, однако только в его юго — восточной части; там сосредоточено около 90% материкового стока. В целом же сток относительно невелик (163 км3) и поэтому мало влияет на соленость и химический состав баренцевоморской воды, близкой по этой причине к характеристикам вод океана.

Одной из характерных черт гидрологии Баренцева моря является хорошее перемешивание его вод. С этой особенностью моря тесно связано содержание и распределение растворенных в воде газов и биогенных веществ. Воды моря хорошо аэрированы; содержание кислорода в толще воды по всей площади моря близко к насыщению.

Водные массы Баренцева моря неоднородны и формируются под совокупным влиянием энергообмена с атмосферой и циркуляции вод. Поступление вод из других бассейнов и неровный подводный рельеф создают весьма сложную систему поверхностных и глубинных течений, в которой ведущую роль играют многочисленные ветви Нордкапского течения и холодные воды, идущие из Арктического бассейна и Карского моря.

На систему постоянных течений накладываются периодические приливные течения, которые в поверхностном слое достигают 150см/с и, как правило, превышают скорость постоянных течений Приливные волны с запада и севера вызывают также значительные изменения уровня Баренцева моря. У южных берегов высота подъема уровня при приливе достигает 3 и даже 6 м, на севере и северо — востоке 0,5 — 2,0 м.

Источник

Баренцево море

Баренцево море – суровое приграничное море, которое располагается на южной границе Северного Ледовитого океана и омывает север Евразийского континента.

Баренцево море

Южная часть моря омывает северные берега Европейского побережья — Россию и немножко Норвегию. Там с востока находятся острова Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Вайгач, с запада острова Шпицберген и Медвежий.

—

С запада к Баренцеву морю прилегает Норвежское море и Гренландское. На юге оно граничит с Белым и Печорским, на востоке с Карским. Северные границы Баренцева моря выходят в Северный Ледовитый океан.

В акватории Баренцева моря мало островов. Самый крупный – остров Колгуев. Из впадающих рек, самые крупные – Индига и Печора.

Рельеф дна Баренцева моря

Баренцево море располагается на континентальном шельфе, но отличается от других схожих морей. Самая большая глубина до 400 метров, а средняя находится на отметке в 222 метра. Самая глубокая точка моря находится в желобе около острова Медвежий и достигает 600 метров. Южная часть морского дна преимущественно ровная со средней глубиной порядка 200 метров.

Течения в Баренцевом море

Морские течения образуют своего рода круговорот. Одна часть этого круговорота – теплое Нордкапское течение движется с юга и востока на север и запад и достигает берегов острова Новая Земля. Другая часть складывается из холодных арктических вод, которые приходят из Северного Ледовитого океана и Карского моря.

Солёность баренцевской воды

Соленость вод в среднем во всех частях моря держится примерно в одном диапазоне от 30 до 35 %. Причем самая высокая соленость на юго-западе, а самая маленькая на севере. Около побережья летом и весной соленость варьируется от 30 до 32%, а зимой увеличивается до 34,5%.

Климатические условия

Климатические условия попадают под влияние Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Из-за частых теплых циклонов, взаимодействующих с холодным арктическим воздухом проявляется большая изменчивость погодных условий. С марта по август преобладают северо-восточные ветры, с сентября по февраль – юго-западные. Так же в Баренцевом море очень часто происходят штормы. Температура в холодное время (в феврале) опускается до -25 градусов по Цельсию в северной части и до -4 в юго-западной. В год здесь может выпасть до 500 мл. осадков.

Ледовитость моря

Температура воды в Баренцеве

Благодаря поступлению теплых вод из Атлантического океана, в юго-западной части Баренцева моря определяется высокая температура воды, а так же соленость. С февраля по март температура равняется 3 градусам по Цельсию, а в августе поднимается до 9 градусов. В северной и юго-восточной частях моря температура опускается до -1 градуса по Цельсию на поверхности. Летом она достигает 4 градусов. Прибрежная зона в летний период прогревается до 12 градусов выше нуля.

Баренцевские флора и фауна

В водах моря насчитывается 114 разных видов рыб. Из них в промысловом отношении наибольшую ценность имеют 20 видов. Среди них есть морской окунь, камбала, палтус, зубатка, треска, сельдь, пикша и многие другие.

Из млекопитающих обитателей можно выделить нерпу, белуху, гренландского тюленя, белого медведя и др. Из млекопитающих в промысловом отношении ценится тюлень.

Побережья моря усыпаны птичьими базарами, среди которых можно встретить чаек, чаек-моевок и чистиков.

В ХХ веке с камчатки был завезен краб, который смог приспособиться к новым условиям и начать активно размножаться. Дно заселено множеством различных видов иглокожих, морских звезд и ежей.

Баренцево море, несмотря на свою суровость — одно из самых красивых и богатых на нашей планете. Сейчас, когда начинает развиваться арктический туризм, уверен, маршруты по этому морю скоро станут доступны всем желающим. Поехав туда, вы не будете нежиться на горячем песке, но куча положительных эмоций и прекрасных воспоминаний вам обеспечен.

Источник

Течения Баренцева моря — Карта течений Баренцева моря

. В Баренцевом море существует сложная система поверхностных и глубинных течений, самым общим свойством которых является движение вод против часовой стрелки. Сформированная крупномасштабными процессами в системе океан-атмосфера северной Атлантики, она активно реагирует на изменчивость синоптических условий непосредственно над акваторией Баренцева моря, распространение приливной волны из Атлантики и Арктического бассейна и изменчивость плотностной структуры морских вод.

Хотя скорости приливных течений больше, чем постоянных, но для переноса вод Баренцева моря наибольшее значение имеют устойчивые течения, связанные с водообменом на его границах, а также дрейфовые течения синоптического масштаба, развивающиеся под воздействием полей ветра при прохождении барических образований над Баренцевым морем.

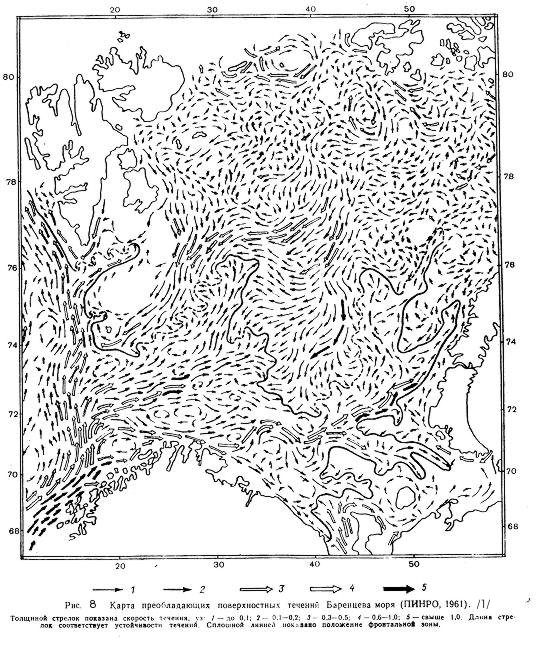

Ввиду крайне ограниченного количества инструментальных наблюдений за течениями, исследования как постоянных, так и дрейфовых течений в значительной степени основываются на применении расчетных методов. С помощью одного из таких методов, разработанных в МФ ААНИИ, рассчитана система преобладающих поверхностных течений в Баренцевом море, воспроизводящая теплые потоки воды, идущие с запада, и холодные — с севера (рис.8) / 1 /.

Наиболее мощный и устойчивый поток, обусловливающий гидрологический режим моря, образует теплое Нордкапское течение. Оно входит в море с запада и по мере продвижения на восток разделяется на несколько ветвей. На 25ов.д. это течение разделяется на Прибрежное, шириной 20-30 миль и скоростью на поверхности около 40 см/с, и Северное, шириной около 60 миль и скоростью 13 см/с. От меридианов Кольского залива часть вод Прибрежной ветви Нордкапского течения отклоняется к юго-востоку, движется вдоль берега Кольского полуострова и уходит в Белое море. Другая часть Прибрежного течения следует на северо-восток, образуя Мурманское течение, имеющее северо-восточное направление В районе Северо-Канинской банки оно отделяет от себя небольшую ветвь на восток, которая под названием Колгуево-Печорского течения уходит в Печорское море. Отделив Колгуево-Печорскую ветвь, Мурманское течение продолжает движение на северо- восток и уже под названием Новоземельское течение достигает Маточкина Шара, откуда отклоняется к северо-западу. Особую группу составляют Беломорское и Печорское стоковые течения, которые отличаются пониженной соленостью. Северная ветвь Нордкапского течения, встретив повышение дна на 73ос.ш. и 30ов.д., поворачивает на северо-восток. Однако часть ветви движется на восток и юго-восток, где включается в циклонический круговорот. Основная масса вод северной ветви Нордкапского течения поворачивает на запад и юго-запад.

Холодные течения из Арктического бассейна направлены к югу от Земли Франца-Иосифа и вдоль восточного берега Шпицбергена. В районе возвышенности Персея с востока на запад проходит течение «Персея» , которое, сливаясь с холодными водами у о.Надежды, образует Медвежинское течение (со средней скоростью 50 см/с). На северо-востоке в море входит течение Макарова, а через Карские Ворота холодные воды течения Литке.

Использование диагностической модели В.А.Буркова позволило рассмотреть вертикальную структуру плотностных течений и выявить, что в глубинных слоях (ниже 200 м) циклоническая циркуляция сменяется на антициклоническую, а приток вод на юго-западной границе — на вынос из моря.

Одной из главных особенностей динамики вод Баренцева моря являются приливные течения. Вызванные приливными колебаниями уровня они имеют такую же периодичность, но смена направлений приливных течений в разных районах моря происходит неодинаково. Вдоль Мурманского берега и в западной части Печорского моря течение, возникающее при приливе, меняется на прямо противоположное при отливе. В открытых частях моря направление течений в большинстве случаев меняется по часовой стрелке, а на некоторых банках — против нее. Смена направлений приливных течений происходит одновременно по всему слою воды от поверхности до дна.

Скорость приливных течений, как правило, превышает скорость постоянных, особенно в поверхностном слое, где они достигают 150 см/с. Большими скоростями характеризуются приливные течения вдоль Мурманского берега, при входе в воронку Белого моря, в Канинско-Колгуевском районе и на Южно-Шпицбергенском мелководье. В открытой части моря скорости приливных течений составляют 10-20 см/с, на юго-востоке 30-40 см/с, на западной границе моря — 30-50 см/с. Приливные течения захватывают всю толщу вод Баренцева моря. Скорости течений с глубиной, как правило, постепенно уменьшаются, особенно в тех районах, где на поверхности они значительны. Однако на глубинах 20-50 м в слое скачка плотности при ярко выраженном сезонном термоклине скорости приливных течений увеличиваются.

Источник

Карта Баренцева моря — течения Баренцева моря

Карта Баренцева моря — течения Баренцева моря

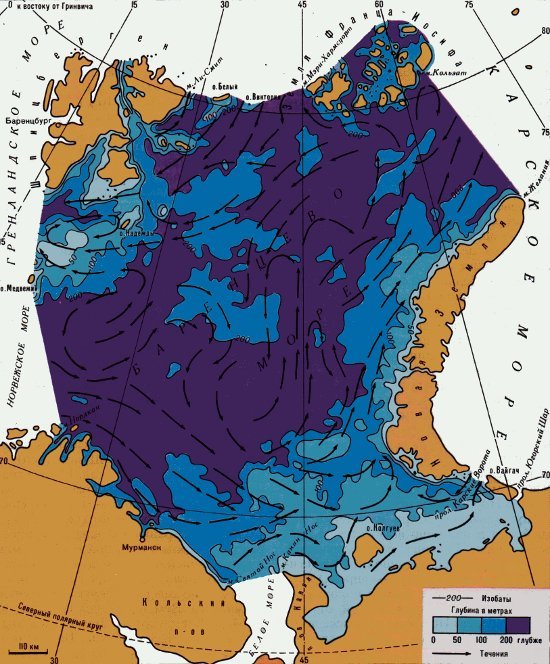

Общая циркуляция вод Баренцева моря формируется под влиянием притока вод из соседних бассейнов, рельефа дна и других факторов. Как и в соседних морях северного полушария, здесь преобладает общее движение поверхностных вод против часовой стрелки.

Наиболее мощный и устойчивый поток, во многом определяющий гидрологические условия моря, образует теплое Нордкапское течение. Оно входит в море с юго-запада и движется на восток в прибрежной зоне со скоростью около 25 см/с, мористее его скорость уменьшается до 5—10 см/с. Примерно на 25° в.д. это течение разделяется на Прибрежное Мурманское и Мурманское течения. Первое из них шириной 40—50 км распространяется к юго-востоку вдоль берегов Кольского п-ова, проникает в Горло Белого моря, где встречается с выходным Беломорским течением и со скоростью 15—20 см/с следует на восток. Остров Колгуев разделяет Прибрежное Мурманское течение на Канинское, уходящее в юго-восточную часть моря и далее к проливам Карские Ворота и Югорский Шар, и Колгуевское, идущее вначале на восток, а затем на северо-восток, к побережью Новой Земли. Мурманское течение шириной около 100 км со скоростью порядка 5 см/с распространяется значительно мористее Прибрежного Мурманского. Около меридиана 40° в.д., встретив повышение дна, оно поворачивает на северо-восток и дает начало Западно-Новоземельскому течению, которое вместе с частью Колгуевского течения и поступающим через Карские Ворота холодным течением Литке образует восточную периферию общего для Баренцева моря циклонического круговорота. Кроме разветвленной системы теплого Нордкапского течения в Баренцевом море ясно выражены холодные течения. Вдоль возвышенности Персея, с северо-востока на юго-запад, вдоль Медвежинского мелководья проходит течение Персея. Сливаясь с холодными водами у о. Надежды, оно образует Медвежинское течение, скорость которого равна примерно 50 см/с.

На течения Баренцева моря существенно влияют крупномасштабные барические поля. Так, при локализации Полярного антициклона у берегов Аляски и Канады и при относительно западном расположении Исландского минимума Западно-Новоземельское течение проникает далеко на север, и часть его вод уходит в Карское море. Другая часть этого течения отклоняется на запад и усиливается водами, поступающими из Арктического бассейна (восточнее Земли Франца-Иосифа). Увеличивается приток поверхностных арктических вод, приносимых Восточно-Шпицбергенским течением.

При значительном развитии Сибирского максимума и одновременно более северном расположении Исландского минимума преобладает вынос вод из Баренцева моря через проливы между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа, а также между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном.

Общая картина течений усложняется местными циклоническими и антициклональными круговоротами.

Приливы в Баренцевом море вызываются главным образом атлантической приливной волной, которая вступает в море с юго-запада, между Нордкапом и Шпицбергеном, и движется на восток. Около входа в Маточкин Шар она поворачивает частично на северо-запад, частично на юго-восток.

На северные окраины моря оказывает влияние другая приливная волна, приходящая из Северного Ледовитого океана. Вследствие этого у северо-восточных берегов Шпицбергена и у Земли Франца-Иосифа происходит интерференция атлантической и северной волн. Приливы Баренцева моря почти везде носят правильный полусуточный характер, как и вызываемые ими течения, но смена направлений приливных течений происходит неодинаково в разных районах моря.

Вдоль Мурманского берега, в Чешской губе, на западе Печорского моря, приливные течения близки к реверсивным. В открытых частях моря направление течений в большинстве случаев меняется по часовой стрелке, а на некоторых банках — против часовой стрелки. Смена направлений приливных течений происходит одновременно во всем слое от поверхности до дна.

Наибольшая скорость приливных течений (около 150 см/с) отмечается в поверхностном слое. Большими скоростями характеризуются приливные течения вдоль Мурманского берега, при входе в Воронку Белого моря, в Канинско-Колгуевском районе и на Южно-Шпицбергенском мелководье. Кроме сильных течений приливы вызывают значительные изменения уровня Баренцева моря. Высота прилива у берегов Кольского п-ова достигает 3 м. На севере и северо-востоке величина приливов становится меньше и у берегов Шпицбергена равна 1—2 м, а у южных берегов Земли Франца-Иосифа всего 40—50 см. Это связано с особенностями рельефа дна, конфигурацией берегов и интерференцией приливных волн, приходящих из Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Кроме приливных колебаний в Баренцевом море прослеживаются и сезонные изменения уровня, вызванные главным образом воздействием атмосферного давления и ветров. Разница между максимальным и минимальным положением среднего уровня в Мурманске может достигать 40—50 см.

Сильные и продолжительные ветры вызывают сгонно-нагонные колебания уровня. Они наиболее значительны (до 3 м) у Кольского побережья и у Шпицбергена (порядка 1 м), меньшие величины ( до 0,5 м) наблюдаются у берегов Новой Земли и в юго-восточной части моря.

Большие пространства чистой воды, частые и сильные устойчивые ветры благоприятствуют развитию волнения в Баренцевом море. Особенно сильное волнение наблюдается зимой, когда при длительных (не менее 16—18 ч) западных и юго-западных ветрах (до 20— 25 м/с) в центральных районах моря наиболее развитые волны могут достигать высоты 10—11 м. В прибрежной зоне волны меньше. При продолжительных северо-западных штормовых ветрах высота волн достигает 7—8 м. Начиная с апреля интенсивность волнения уменьшается. Волны высотой 5 м и более повторяются редко. Наиболее спокойно море в летние месяцы, повторяемость штормовых волн высотой 5—6 м не превышает 1—3%. Осенью интенсивность волнения увеличивается и в ноябре приближается к зимней.

Источник