- Вавилон: где находится, в какой стране? История названия, описание и фото

- Где находится Вавилон

- Выгодное расположение

- Возвышение

- Достижения Хаммурапи

- Верования вавилонян

- Возвышение Мардука

- Стены Вавилона

- Организация городской планировки

- Зиккураты Вавилона

- Дворец Навуходоносора и Висячие сады Семирамиды

- Первый Вавилон

- 4 этапа изменения Каспийского моря

- Наложение карты Делиля де Саля на современную ситуацию

- Где находился древний Вавилон?

Вавилон: где находится, в какой стране? История названия, описание и фото

- 19 Октября, 2018

- Направления

- Ирина Гончаренко

История древних цивилизаций — один из самых интересных и самых таинственных периодов мировой истории. Время образования государств и появления городов, их возвышение и падение, возникновение пантеонов языческих богов и формирование уникальных для цивилизации космогоний, как «зеркала» мировоззрения жителей древнейших государств и их административных единиц. В том числе и в культуре Вавилона. На вопрос, Вавилон — это какой сейчас город, однозначный ответ дать невозможно. Его развалины представляют собой археологический заповедник, на территории которого до сих пор проводятся масштабные исследования.

Где находится Вавилон

Территория древнего Вавилона размещалась на родине земледелия. Более точно эти земли можно определить как Междуречье — по их расположению между двух рек — Тигра и Евфрата. Есть и другое название цивилизаций, поочередно сменявших друг друга в Междуречье, — Месопотамия. Самой древней из них считается шумерская цивилизация, позже ее заменила аккадская. После заката аккадской цивилизации впервые возвысился и Вавилон, длительное время существовавший как обычный город, каковых было достаточно вдоль русел рек. Вавилон, где образовался в древности крупный мировой центр торговли.

Выгодное расположение

Там, где был Вавилон, место очень экономически выгодное: он находился в центре Междуречья, почти в месте схождения двух крупных рек, что обеспечивало бойкую торговлю с ним других стран: по рекам привозили товары купцы, от гор и степей тянулись караваны, везущие разнообразные товары. Сюда везли лес, которого здесь не было, и металлы. Вывозили зерно и шерсть. Ведь Двуречье — родина земледелия и крупный объект скотоводства.

Территория, где находится Вавилон на современной карте, отмечена специальным значком.

Возвышение

Первое возвышение города Вавилона связано с захватом северной части Междуречья племенами амореев, пришедших из Аравии. Они основали на захваченных землях свое государство, а столицей его сделали Вавилон.

Возвышение города и государства началось при аморейском правителе — царе Хаммурапи — с 1792 по 1750 г. до н. э. Почти все Двуречье объединилось под его властью вокруг Вавилона.

Падение Вавилона началось в связи с ослаблением его при власти наследников Хаммурапи. И довершило распад державы вторжение сильнейшего противника — ассирийцев. На землях, где находится город Вавилон, обосновалась Ассирийская держава.

В 612 г. до н. э. вавилоняне восстали против ассирийцев, заключив союз с соседней Мидией. В ходе осады столицы Ассирии — Ниневии и ее захвата, ассирийская держава погибла. А в истории Вавилона началось его второе возвышение. Там, где был Вавилон, археологи до сих пор находят артефакты, рассказывающие людям об этих событиях.

Достижения Хаммурапи

Главное достижение этого царя — создание заповедей, которые были зафиксированы на знаменитой «Стеле Хаммурапи». Именно по ним суд должен был судить провинившихся. Преступников наказывали тем же, что они причинили жертве. В сложных случаях судьи обращались за советом к богам: обвиняемого погружали в речную воду. Если он тонул, то виновность считалась доказанной. Если нет — подсудимого оправдывали.

Хаммурапи позиционировал себя как посредник между людьми и богами, которому они передали власть над землями. Вторым достижением Хаммурапи было ограничение власти сословия жрецов.

При царе Хаммурапи в Вавилоне было возведено много величественных построек, большинство из которых до нашего времени не дошло. Лишь археологическая зона раскопок и остатки древних сооружений — вот, что такое Вавилон сейчас.

Верования вавилонян

Вавилоняне были язычниками и верили в богов, действиями которых могли объяснять непонятные явления окружающей реальности. Пантеон древневавилонских богов складывался постепенно. В его основе лежали космогонии шумерской и аккадской цивилизаций, но не в абсолютном копировании, а в творческой переработке. Причем, настолько творческой, что лишь отдаленно напоминали о первоисточнике.

Согласно вавилонской космогонии, изначально в мире не было даже неба. Существовали только прародительница Тиамат, праотец всего сущего — океан Апсу и Хаос. Первой парой богов, порожденных Тиамат и первобытного океана, чудовища Лахму и Лахаму. От них произошла следующая божественная пара — Аншар и Кишар. Как они выглядели, какого пола были — никто не знает. От них произошла божественная триада — Ану, Бел и Эа. Потом появилась вторая триада: Син, Иштар и Шамаш.

Возвышение Мардука

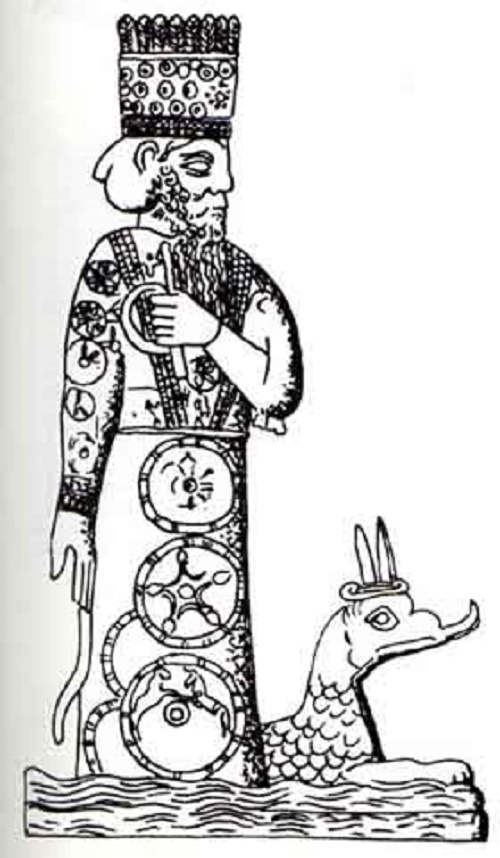

Вавилонская космогония начала формироваться после краха Ассирийского царства и второго подъема Вавилона. Для возвышения необходим был более сильный бог, чем у шумеров и аккадцев. Для этого они вывели главным богом новое божество, которого не было в шумерском пантеоне, — бога Мардука.

Для его возвеличивания была разработана мифологическая теория: Апсу захотел уничтожить богов, но сам был убит узнавшим обо всем Эа. Над его захоронением боги построили хижину. Разъяренная предательством и кипящая местью Тиамат порождает чудовище Кингу, покровителя смертоносного огня, делает его своим мужем и вручает ему на хранение «ме» («таблицы судеб»). На собранном экстренно богами совещании против Кингу вызывается выйти Мардук, но при условии полного и беспрекословного верховенства среди богов. Они вынуждены согласиться. Возглавляемые Мардуком боги, одерживают победу над Кингу и отнимают у него «ме».

После победы Мардук приступает к сотворению мира. Сначала он рассекает Тиамат на две части, из которых делает землю и небо, а чтобы первобытный океан не излился, запирает его в небе. Мардук определяет за Ану небо, за Белом — землю, за Эа — подземный мир душ умерших. Прочих, более мелких богов, делит на «верхних» (ануннаков) и «нижних» (игигов).

Стены Вавилона

Именно начиная с возвеличивания бога Мардука в Вавилоне началось масштабное строительство. Вскоре город стал одним из самых пышных и величественных на Ближнем Востоке. Сохранились сочинения древнегреческого ученого Геродота, описывающие Вавилон того времени.

Из того же описания, составленного Геродотом, можно выяснить, что в плане город был прямоугольной формы, каждая сторона которого достигала 120 локтей. По записям историка, место, где находится Вавилон, по периметру снаружи окружал широкий и глубокий ров с водой. Вынутую из рва глину использовали для создания традиционных для Междуречья глиняных кирпичей-сырцов. Правда, в отличие от предыдущих цивилизаций, на этой территории их потом обжигали в печи. Этот строительный материал использовали для возведения гигантской мощной городской стены. Кирпичи закрепляли на разогретый асфальт. В том месте, где находится Вавилон и ведутся раскопки, это хорошо видно.

Каждые 30 рядов перекладывали камышовыми циновками. Сначала так укрепили края, потом стенку рва. На стене установили сторожевые башни попарно с двух сторон — внутренней и внешней. Образовавшихся ворот получилось 100. Сделаны они были из меди.

Эта стена, ограничивающая территорию, где находится Вавилон, как писал Геродот, является «панцирем города». А внутри нее идет вторая, внутренняя стена, уже наружная и немного ниже.

Организация городской планировки

Территория, где находится Вавилон, по записям Геродота, делится Евфратом на два участка. От главной стены вдоль берегов Евфрата также идет зубчатая кирпичная стена.

Центром каждого участка города является важное по значительности и статусу здание: дворец царя и святилище бога Бела.

Вавилон имел правильную планировку. Его прямые улицы пересекались под углом в 90°. Они ориентированы на Евфрат: одни идут вдоль, другие — поперек русла. От реки у входа на каждую улицу были возведены небольшие ворота. Симметрично такие же замыкали улицы с противоположного конца.

Дома в городе строились из сырца и имели 3-4 этажа. Стены не штукатурились и не украшались.

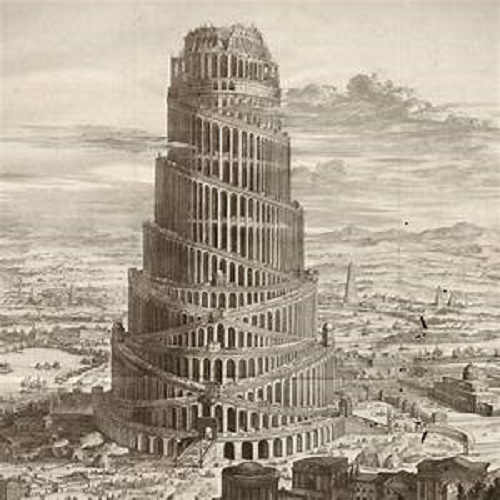

Зиккураты Вавилона

Храмовая территория святилища бога Бела была четырехугольной. В середине высилась огромная пирамида-зиккурат. Башня имела 8 постепенно уменьшающихся по площади ярусов. Ярусы соединяются при помощи лестниц, на которых стоят скамьи. На верху — святилище Бела, в котором все убранство сделано из золота: роскошное ложе и стол. На ночь сюда, по желанию Бога, приводят избранных им женщин.

В нижней части храмового участка расположено еще одно святилище. В нем, в отличие от первого, есть гигантское золотое скульптурное изображение божества. Из золота выполнены и предметы интерьера. Перед храмом — золотой алтарь, а неподалеку обычный, больших размеров. На втором приносят в жертву Богу взрослых животных, а на золотом — только сосунков.

Главное святилище Вавилона — храм «Эсагила», также посвященный богу Мардуку. Особое помещение храма — Э-куа — богато декорировано: стены облицованы мрамором, украшены золотом и лазуритом, потолок выполнен из кедрового дерева и также был покрыт золотом. Двери из кедрового дерева украшены бронзовыми пластинами с изображением вавилонских драконов, рыб-коз и собак — атрибутами Мардука и Эа.

Неподалеку от зиккурата Мардуку находился зиккурат Этеменанки, более знакомый нам по библейскому названию — Вавилонская башня.

Дворец Навуходоносора и Висячие сады Семирамиды

Дворцов в Вавилоне было несколько. Они имели множество внутренних помещений, дворов и тронных залов. Поражала облицовка стен глазурованными кирпичами. Кирпичи были украшены удивительными орнаментами. Внешне дворцы напоминали оборонные укрепления.

На территории одного из этих дворцов царем Навуходоносором II были сооружены известнейшие Висячие сады Семирамиды. Жену царя, родом из зеленой Мидии, звали совсем не Семирамида, а Амитис. До сих пор непонятно, почему этому чуду света дали имя вавилонской царицы, существовавшей задолго до правления Навуходоносора.

Американский археолог Роберт Кольдвей отправился на поиски Вавилона и сумел раскопать и Вавилонские стены, и дворец с садами. При этом ему пришлось проложить участок железной дороги для вывоза с территории раскопок огромного количества мусора.

Исследуя остатки садов, он выяснил, что располагались они на каменных ступенчатых террасах, опиравшихся на систему арок. Для орошения на верхнем ярусе был сделан бассейн, от которого вниз вдоль лестниц тянулись желоба для стока воды. Влага закачивалась в бассейн при помощи насоса, сделанного на основе вращающейся центрифуги, которую вращали рабы, а вода в кожаных ведрах поднималась вверх по натянутому канату.

Ярусы были засажены удивительными растениями, привезенными с разных сторон света и заселены экзотическим животными и птицами. Их декорировали золочеными фигурками животных. А дорожки были выложены белой и розовой каменной плиткой.

Остается не рассмотренным вопрос: где сейчас находится Вавилон, в какой стране? Древние остатки Вавилонской цивилизации расположены в Ираке, неподалеку от города ль-Хилла.

Источник

Первый Вавилон

Благодаря моим любознательным комментаторам моя статья «Мир после средневекового потопа» получила неожиданное продолжение .

4 этапа изменения Каспийского моря

Во-первых, интересную ссылку к моей статье дал комментатор Boris Kolnik . Это ссылка на серию из 4-х карт того же автора, выполненных им на 22 года позже – в 1792 году. Напомню, так выглядела карта, выпущенная в 1770 году:

Отдельно о каждой карте с описанием и моим комментарием:

«ПЕРВАЯ КАРТА представляет теоретический ранний период, в который Каспийское море было связано с другими известными азиатскими водами, включая Черное море, Средиземное море, Персидский залив и Белое море. Оно также связано с теоретическим Ледовитым океаном. Картирование в целом необычайно напоминает Кирхера, чьи теории, возможно, вдохновили его. Географически карта охватывает территорию от Средиземного моря до Индии и от Арктики до Персидского залива. Странные горные хребты, кажется, бегут под морями. Между Каспийским морем и Ледниковым морем расположен остров Тазата, легендарный остров, обусловленный Плинием Старшим (Хотя на карте написано: Мела. Думаю, имеется в виду римский географ 1-го века н.э. Помпоний Мела –прим. мое). Примечание внизу этой карты гласит: «Каспийское море должно быть здесь больше, чем на следующих трех картах, но оно уменьшено, чтобы показать его с четырьмя морями».

Карта, изготовленная Делилем де Салем в 1770 году называлась «Карта плавания аргонавтов Первобытного мира согласно «Тимее» Платона, Гекатея, Аполлония и Ономакрита , предоставленная для истории Греции». Т.е. явно он был вдохновлён не только идеями Афанасия Кирхера, хотя судя по описанию, и Кирхер был серьезным товарищем:

«Афанасий Кирхер (нем. Athanasius Kircher, 1602 -1680) — немецкий учёный-полимат и изобретатель, монах ордена иезуитов, профессор математики и востоковедения Collegium Romanum, автор многочисленных трактатов по самым разнообразным предметам (физика, естественные науки, лингвистика, антикварианизм, теология, математика).» Источник

Почему-то на этой карте Де Саль назвал остров, расположенный между Скифией и Тартарией Тазатой (Новой Землей), хотя на предыдущей карте он располагал этот остров правильно –там, где он находится и сейчас. А в этом месте находился остров без названия. Под «странными горными хребтами, бегущими под морями», наверное, имеются в виду изображённые на этом участке карты:

Эта карта также отличается от его предыдущей карты тем, что на ней уже нет пролива в Кавказских горах, скифы показаны не только на огромном северном острове, который является ныне территорией Европейской части России, но и в Малой и в Южной Азии. Пелопонесский архипелаг уже назван Греческим архипелагом, хотя на карте 1770 года Греция вообще не упоминалась. Вместо морского рукава, отделяющего Балканы от Европы, просто река Дунай.

«ВТОРАЯ КАРТА изображает Каспийское море по данным 2-го века до н.э. александрийского географа Клавдия Птолемея. Хотя карта изображает Каспий в вытянутой горизонтальной форме, анализ моря Птолемеем важен, поскольку он одним из первых согласился с мнением Геродота и Аристотеля в их утверждении, что Каспийское море не соединено с океаном, и является большим озером, а не морем.»

Карта отнесена во 2-й век до н.э. на том основании, что туда же отнесен и Птолемей:

«Клавдий Птолемей (лат. Claudius Ptolemaeus, ок. 100 — ок. 170) — позднеэллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Жил и работал в Александрии Египетской (достоверно — в период 127—151 гг.), где проводил астрономические наблюдения.» Источник

Хотя на многих средневековых картах Каспийское море изображено именно такой формы. Например, на карте итальянского географа и картографа Урбано Монте (1544-1613):

И на многих других картах этого периода. А вот изображение 1-го изменения Каспийского моря на картах Де Саля можно считать уникальным.

Интересно, многие события 2000 летней давности оказываются «достоверно известными» в то время как про то, что происходило в прошлом веке, и даже что происходит сейчас, далеко не все известно. И первая карта почему-то была вдохновлена идеями Кирхера, жившем в 17-м веке, а вторая – Клавдием Птолемеем, про которого «достоверно известно», что он жил во 2-м. Много приколов выскакивает в официальной истории на каждом шагу, если начать внимательно присматриваться .

«ТРЕТЬЯ КАРТА иллюстрирует Каспийское море в виде карты курдского историка и географа 13-го века Абу-ль-Фида. На карте отмечена Амударья (река Гихон или Оксус). Форма моря здесь значительно изменилась и, наконец, начинает принимать ориентацию север-юг. Эта карта изображает Каспийское море, окруженное побережьями Персии, Тартарии, Грузии и Азербайджана.»

При наложении 3-й карты на 2-ю видим, как изменилась конфигурация Каспийского моря:

«ЧЕТВЁРТАЯ КАРТА показывает Каспийское море и озеро Арал. Около 1718 года русский царь Петр Великий спонсировал ряд картографических экспедиций в самые отдаленные уголки своей обширной империи. Одной из них была команда нанести на карту Каспийское море, данное голландскому мореплавателю Карлу Ван Вердену. Хотя оно было хорошо известно с древних времен, крупнейшее в мире озеро в значительной степени игнорировалось геодезистами до работ Ван Вердена в начале 18-го века.»

В описании к карте говорится, что это была уже «обширная империя Петра Великого», но на самой карте территория к северу и востоку от моря еще подписана как «Тартария», а не как «Российская империя».

Такая картина получается при наложении 4-й карты на 3-ю. Здесь можно увидеть, что Каспийское море не просто изменило свою конфигурацию, оно уменьшилось в размерах, причем значительно:

Я не думаю, что Каспийское море игнорировалось картографами, учитывая, что это было бойкое местечко и в смысле торговли, и в смысле международного общения. Просто оно постепенно меняло свою конфигурацию, по мере ухода воды. Ситуация, изображенная на 1-й карте – по описанию многих древних авторов, все до н.э. + Афанасий Кирхер, 17-й век; ситуация, изображенная на промежуточных картах — по данным различных картографов 16-го — начала 17-го века; ситуация, изображенная на последней карте — по результатам исследования начала 18-го века, и сохраняется до сих пор (уровень воды в Каспийском море все время немного колеблется, начиная с 1996 года — падает на 6,72 см в год, Аральское море уже практически исчезло).

Наложение карты Делиля де Саля на современную ситуацию

Во-вторых, Александр Перевознюк в своем комментарии подкинул мне идею совместить карту Де Саля с современной ситуаций. Вот что у меня из этого получилось:

Точное наложение, конечно, не получилось бы. Но я провела линию по границе низменных участков с возвышенными, придерживаясь примерно контура береговой линии с его карты. Получилось, не совсем как у него, но, по-моему, узнаваемо:

Если береговая линия была такой формы, то многие современные порты оказываются под водой: Ростов на Дону, Астрахань, Архангельск, естественно, Санкт-Петербург, а также Рига, Новгород (не морской порт, но важный торговый центр прошлого), Клайпеда, Калининград. И вообще все северное побережье Европы, которого не видно на этой карте, но видно на следующей: половина Польши, Германии и вся Голландия, и далее часть Франции:

И, может, еще более наглядно на этой карте:

Левая граница широкого пролива между Европой и Скифией практически совпадает с руслом Днепра. Но первыми из незатопленных выше устья получаются города, расположенные в Центральной Украине: Кировоград и Кременчуг. И выше по течению: Черкассы, Белая Церковь, Житомир. Вполне вероятно, что Киев был затоплен (всего 113м над современным уровнем моря). И далее береговая линия отклоняется от Днепровского русла на запад -Ровно, Луцк, Люблин. И многие современные Европейские столицы: Варшава, Берлин, Амстердам, Брюссель, Париж оказываются под водой, так как береговая линия проходит южнее них. На этой схеме видно так же, как Италия из полуострова превращается в остров. Самые низкие участки суши на этой карте показаны фиолетовым цветом, самые высокие – зеленым.

О том, что вся южная Украина, вплоть до Центральной, была когда-то затоплена, видно из другой карты, которую я уже упоминала в статье «Тартария — это Скифия. Часть 1». Вот карта оттуда и ее описание:

«Карта составлена французским инженером и картографом, находящимся на польской службе, преимущественно на территории Украины, Гийомом де Бопланом (1595 – 1673 гг.) и расположена вверх ногами, т.е. юг расположен вверху, а север — внизу карты. Всю верхнюю часть карты занимают надписи «loca deserta» (пустынные места). Там очень мало населенных пунктов. Густо населенные места начинаются примерно в районе Центральной Украины: г. Пултава, Олтва, Кобеляки, Кременчуг, Чигирин (показан на карте как крупный город, а ныне – небольшой поселок).»

На сайте «Карта наводнений: карта уровня воды (бета)» можно посмотреть на ситуацию затопления территории при поднятии воды на определенный уровень. С ситуацией, изображенной на карте Делиля де Саля, примерно совпадает ситуация с поднятием воды на 150м (к сожалению сайт не показывает ситуацию по затоплению территорий выше 60-й параллели):

И для наглядности совмещение географической карты и карты наводнений:

Мы видим, что остров Киммерия-Скифия оказывается затопленным внутри, так его территория имеет небольшую высоту. Сушей, как изображено на карте Де Саля, он может стать только при устройстве дополнительных заградительных дамб и плотин, как с южной, так и северной стороны. И с северной стороны этого острова, очевидно, такое заграждение имелось. На первой карте Делиля де Саля, 1770 года (в самом начале этой статьи), она подписана как «Рифы». На некоторых картах присутствуют надписи «Рифейные или Рипейные горы», на некоторых – «Каменный пояс», как, например, на этой карте Меркатора:

Надпись гласит: «Camenoj poyas, hoe est orbis terre cingulum mons, Hyperboreus veteribus», что я перевела как: «Каменный пояс, т.е. опоясывающий землю горным поясом, Старый Гиперборейский». В настоящее время никакого каменного пояса там уже нет. Но возможно, это его остатки?

Предположим, что остров Киммерия-Скифия был с севера огражден Каменным поясом. С запада — рядом возвышенностей: Валдайской, Среднерусской и Приволжской, с востока -Уральскими горами, А с юга? Мы имеем целый серпантин различных валов и пограничных линий, тянущихся через всю Евразию и образующих в совокупности протяженность в несколько тысяч километров. О чем я писала в статье «Кто построил дамбу Гога и Магога?». Вот карта оттуда, показывающая линии севернее Белгорода и Самары, т.е. как раз на линии возможного затопления нашего острова с юга:

Москва располагалась хоть и не в центре острова, но, думаю, вполне могла быть столицей и в то время. А многие уральские города, возможно, были морскими портами: Челябинск, Каменец-Уральский, Серов, Салехард. Если они уже существовали в то время. По официальной версии Челябинск был основан в 1736 году, Каменец-Уральский — в 1682, Серов вообще молодой — в 1893, Салехард (ранее Обдорск) -1595 год. Города на Урале начали строить, когда Россия начала осваивать Уральские шахты и рудники примерно в 17-18-х веках, которые, по утверждению немецкого путешественника, естествоиспытателя и ученого-энциклопедиста Петра Симона Палласа, существовали там задолго до этого времени.

Черное море почти по всему периметру больше напоминает котлован, с практически отвесными стенами и узкой полоской пляжа вдоль береговой линии. Поэтому его конфигурация практически не меняется при поднятии воды на 150м. И портовые города остаются незатопленными. Но, несмотря на это, они, тем не менее, оказались погребенными под несколько метровыми слоями земли. И современные города стоят НАД древними, или вернее, поверх них. Об этом я писала в статье «Кто засыпал древние города Причерноморья?». Впрочем, в такой же ситуации находятся если не все, то многие старинные города. Недаром же «археология» является синонимом слова «раскопки» .

Где находился древний Вавилон?

В-третьих, комментатор Александр Граничев спросил, каково может быть современное месторасположение города, отмеченного на карте Дедиля де Саля как Вавилон Атлантов?

По-моему мнению, это район городов Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Енисейск. Но если смотреть по высотам над уровнем моря, то подходит только Красноярск. И как раз в Красноярске есть своя пирамида:

«Известный исследователь Сибири Семен Ремезов, в 17 веке изучавший окрестности острога, предположил, что многие холмы и горы, раскинувшиеся вокруг поселения, вполне могут иметь рукотворное происхождение.

Веком позже Фридрих фон Страленберг, путешествовавший по Сибири, сделал открытие: ряд холмов, окружавших Красный Яр, состоят из гигантских камней, имеющих следы тщательной механической обработки. Позже он получил от мусульманского священника Тобольска рукопись из Бухары.

В ней говорилось о древнем государстве Тартария, занимавшем территорию Западной и Восточной Сибири. В тексте упоминалось, помимо прочего, о величественных каменных пирамидах, в которых на протяжении многих лет хоронили владык Тартарии.» Источник

Под «каменными пирамидами, в которых хоронили владык Тартарии, видимо, имеется в виду «Долина царей», расположенная в 380 км от Красноярска вверх по течению Енисея в Хакасии. О ней я писала в статье «Неизвестная Тартария. Часть 3». И карта оттуда:

Раньше я считала, что эта карта содержит большие искажения: слишком близко к океану расположен Алтай. Но узнав о карте Делиля де Саля, я смотрю на карту Даниеля Келлера уже совсем по другому. Так выглядит «Долина царей» сейчас. Пирамид уже нет, но курганы сохранились:

А еще вблизи самого Красноярска и по Красноярскому краю существует много каменных стен и столбов, которые хоть и считаются природного происхождения, но все имеют такую необычную форму, что притягивают к себе тысячи паломников ежегодно. Споры о том, что они могут иметь искусственное происхождение, не смолкают до сих пор. Очень уж прямолинейные формы имеют некоторые из них. А мы знаем, что природа не создает идеально прямых линий и углов. Но самым главным вопросом исследователей остается: если это дело рук человеческих, то для чего они были созданы? Каково их предназначение? Пока не будет ясна цель, будет оставаться сомнительной и рукотворность: слишком гигантские размеры и объемы, чтобы посчитать это сделанным забавы ради.

Я нанесла на карту известные мне интересные объекты этих мест. Не все они находятся вблизи Красноярска. Например, расстояние до Ергак – 600км, до Горной Шории – 920км (но это по дороге, а напрямую, конечно, короче).

Более всего впечатляют, конечно, гигантские прямоугольные блоки Горной Шории:

Но и Ергаки производят впечатление:

«До сих пор ученые не могут объяснить причин феноменально гладкой поверхности гор и даже сомневаются в их природном происхождении. В дождливую погоду Парабола отливает металлическим блеском, навевая мысли о творении рук представителей древней цивилизации.»

Скромнее, но тоже впечатляет:

Ну чем не Великая «Китайская» стена?

Возможно, я что-то упустила. Я не бывала в тех местах. Местные жители, конечно, больше смогут о них рассказать. Я лишь взяла информацию, лежащую на поверхности. На основании которой и пришла к выводу, что Красноярск, места вблизи Красноярска, вполне могли быть тем древним Вавилоном, который обозначен на карте Делиля де Саля как Вавилон Атлантов.

В оформлении статьи использована фотография столба с символичным названием «Первый Столб», Красноярского заповедника «Столбы», чем-то напоминающего разрушенную гигантскую Вавилонскую башню. Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник