Литосфера — это что такое, какие границы, мощность и толщина

Части Земли, которые связаны между собой и образуют единую систему, называются оболочками. Основных оболочек три, но они еще делятся на несколько видов. Но удобнее всего сначала разделить Землю на ядро, мантию и кору. И литосфера являет собой всю земную кору с частью мантии. Она занимает всего один процент от всей массы планеты, на которой мы проживаем.

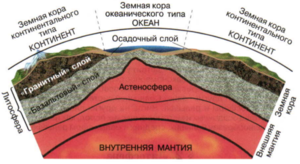

Сам рассматриваемый нами слой состоит из трех пластов. Впрочем, его состав до сих пор является предметом споров. В любом случае строительным материалом являются твердые породы, которые становятся пластичными по мере приближения к мантии.

Структура литосферы

Она состоит из трех слоев:

Осадочный. Состоит из пород, которые образуются из осадка, который образуется под действием различных климатических факторов на горные породы. Один из примеров осадочной породы — кухонная соль, хотя не только ею ограничиваются залежи этого слоя. Это торф, каменный уголь, глина и другие.

- Гранитный. Он занимает промежуточное положение, а под водами океанов его и вовсе не сыскать.

- Базальтовый. Он состоит из пород вулканического происхождения. Этот слой является основой.

Основная составляющая земной коры — плиты, которые постоянно двигаются, как бы плавая по поверхности астеносферы.

Состав отличается в зависимости от того, где она располагается — под океанами или континентами. Описанные выше три слоя характерны для материковой структуры. Так, в океанической части отсутствует гранитный слой, а также значительно меньше легкоплавких редких соединений.

В структуре можно также выделить складчатые пояса и платформы. Первые участки довольно подвижные, а вторые — стабильные.

Вопрос об экологии

Литосфера — это единственный доступный нам слой Земли, и мы его используем очень активно. В нем содержатся все интересующие нас породы, минеральные ресурсы. Вмешательство человека приводит к экологическим проблемам, таким как снижение плодородности почвы, эрозии, обвалы в границах литосферы. Причем приводят подобные вмешательства не только к локальным трудностям, но и глобальным катаклизмам.

Границы литосферы

Точно определить границы литосферы затруднительно. Определить ее окончанию по мере продвижения вглубь можно по тому, как быстро движутся сейсмические волны. Также ученые используют такие признаки, как уменьшение вязкости среды и повышение теплопроводности. Обычно расстояние от земной коры и до начала астеносферы составляет несколько десятков километров.

Это интересно: что изучает микроэкономика, кратко об основателях и понятии науки.

Толщина литосферы

Толщина отличается в зависимости от места, в котором замеряются ее размеры:

Под океанами она может быть в пределах 5 –100 километров. Наибольшее значение характерно для периферии водоемов. Наименьшее — под Срединно-океаническими хребтами.

- Под материками минимальная мощность литосферы достигает 25 километров. Такое расстояние характерно для мест, располагающихся под молодыми горами и вулканическими дугами. Ну и соответственно, максимальное значение (200 километров) характерно для старых гор.

Наибольшую мощность литосфера имеет в холодных областях. Также она может увеличиваться по мере понижения плотности теплового потока.

Как она образовалась?

Литосфера появилась благодаря высвобождающимся из верхнего слоя мантии Земли веществам. Образование литосферы — процесс непрерывный, и продолжается до сих пор. В процессе ее появления выделяются газы и небольшие количества воды.

Очень важную роль играли магматические кристаллические вещества, которые образовали самую большую часть литосферы. В свою очередь, они появились благодаря магме, которая вышла через вулканы на поверхность Земли и остыла.

Интересные факты

- Самый большой вклад в изучение литосферы был осуществлен сейсмологией. Это наука, которая изучает землетрясения. Ведь главная причина, почему случается это явление, имеющее порой ужасающие последствия — сталкивание тектонических плит между собой. И чтобы понять причину землетрясения, нужно было их обнаружить.

- До того как были открыты литосферные плиты и поняты истинные причины землетрясений, люди раньше придумывали множество версий, которые сейчас поражают своей нелепостью, но раньше воспринимались вполне серьезно. Например, раньше люди считали, что землетрясения появлялись из-за того, что змеи, которые опутывали землю, двигались. Это уже потом ученые доказали, что этими «змеями» является мантия, которая сама по себе достаточно подвижна и пластичная.

- В состав входит верхняя часть мантии, потому что она такая же твердая, как и кора Земли, но при этом имеет другой химический состав.

- Слово «литосфера» переводится, как «каменный шар».

- Температура отличается в зависимости от глубины. Каждый километр в глубину прибавляет к температуре 35 градусов.

Ну и, наконец, нижняя граница литосферы имеет температуру 1300 градусов.

Свойства литосферы

Более распространенное название свойств литосферы — функции. Можно выделить следующие функции этого слоя планеты Земля:

- Ресурсная. Означает то, что данная часть планеты имеет ресурсы, которые помогают живым организмам жить — пищу, минералы, необходимые полезные вещества и прочее.

Геодинамическая. Означает то, что ее задача — обеспечить комфортное проживание человеку и другим видам живых существ: животным, растениям и грибам.

- Геохимическая. Отображает то, как влияет химический состав планеты на жизнь человека и других существ.

- Геофизическая функция — это по сути то же самое, что и геохимическая, за тем лишь исключением, что здесь влияют на жизнь и существование биологических видов не геохимические, а геофизические слои.

Выводы

Мы поняли, что такое литосфера, разобрались в интересных фактах об этом слое нашей планеты. Разобрались, какая ее структура, что она включает в себя. Уяснили, что температура литосферы отличается в зависимости от глубины и много чего еще. Хочется надеяться, что вам пригодится эта статья. Удачи.

Источник

Динамика океанической литосферы и рост океанов

Среди множества различных классификаций структурных элементов океанической литосферы по строению, зрелости, геодинамике и т. д. наиболее простую классификацию принимают В.Е. Хайн и А.Е. Михайлов: срединно-океанические хребты (поднятия), океанические плиты и подводные окраины континентов.

Срединно-океанические поднятия (хребты) — наиболее подвижные структурные элементы океанической коры. Единая система океанических хребтов протягивается более чем на 60 тыс. км. В Атлантическом и Индийском океанах положение хребтов относительно окраин симметричное, а в Тихом и Ледовитом они сдвинуты к одному из краев. Здесь необходимо напомнить, что в отличие от понятий «земная кора» и «мантия», которые выделяются по вещественному составу, литосфера и астеносфера — оболочки, отличающиеся по реологическому состоянию, т. е. по своим пластическим свойствам. Поэтому положение астеносферы, а следовательно, и мощность литосферы могут изменяться чаще, нежели коры и особенно мантии при различных термодинамических осцилляциях.

Земная кора океанов имеет трехслойное строение: первый слой — осадочный, мощностью в среднем около 1 км, которая многократно возрастает у подножия континентального склона: второй слой — базальтовый, мощностью 1,5—2,0 км, состоит в основном из базальтовых покровов, переслаивающихся с прослоями осадков; третий слой состоит из габбро и в меньшей мере — ультраосновных пород. В зонах срединно-океанических хребтов третий слой отсутствует, первый — очень маломощный (десятки метров) — имеет локальное распространение, второй слой лежит непосредственно на астеносфере, которая в этих местах образует протяженные выступы. Высокий тепловой поток, активные излияния базальтовой лавы, многоочаговые мелкофокусные землетрясения свидетельствуют о наличии разогретого разуплотненного подкорового вещества. Ориентировка напряжений в очагах землетрясений, тяготеющих к рифтовым долинам на срединно-океанических хребтах, указывает на растяжение в этих участках. Таким образом, именно рифты в срединно-океанических хребтах и являются теми зонами, где происходит наращивание океанической литосферы по горизонтали (литорали). Наличие среди габброидов метаморфических пород — амфиболитов, тяготеющих к поперечным (трансформным) разломам, позволяет предположить, наряду с тектогенезом и магматизмом, также и метаморфические преобразования пород, протекающие синхронно с тектогенезом в этих активных участках океанической литосферы. Кроме того, в Аравийско-Индийском поднятии Т.В. Розановой отмечены плагиоклаз-оливиновые гранулиты, образующиеся при температурах свыше 800 °С. Эти данные указывают на длительную историю магматических пород океанических хребтов: они после внедрения испытывали метаморфизм в погребенном состоянии вплоть до гра-нулитовой фации и, по мнению А. Миасиро, лишь впоследствии выдвинулись на поверхность при раздвигании и воздымании литосферы в зонах ее наращивания. Мощность осадков на хребтах, как уже отмечалось, не превышает первых десятков метров, но в пересекающих их трансформных разломах она достигает сотен метров.

Рост океанической литосферы по вертикали происходит в основном на равнинных абиссальных поверхностях океанических плит, вследствие накопления здесь значительных количеств глубоководных осадков, достигающих у подножия континентов мощности 10 км, в среднем же осадочный чехол на океанических плитах имеет мощность сотни метров. Осадки представлены в основном безызвестковыми илами. В отдельных участках плит, пересекаемых поперечными или диагональными разломами, широко проявлен подводный вулканизм. Здесь значительно возрастает мощность океанической коры — погружаются поверхность Мохоровичича и астеносфера, в отличие от срединно-океанических хребтов, где поверхность астеносферы образует гребневидные выступы. В местах интенсивного подводного вулканизма вдоль разломов возникают линейные вулканические архипелаги (например, Гавайский архипелаг в Тихом океане).

Отдельные группы островов образуют нелинейные поднятия. Мощность осадочного чехла на них, переслаиваемого с вулканогенными образованиями, значительно выше, чем во внутренних районах плит, не осложненных вулканической деятельностью. Таковы поднятия типа Шатского в Тихом океане или Бермудского — в Атлантическом. На некоторых поднятиях отмечена интрузивная деятельность. При этом проявляется нетипичный для океанической коры щелочной и кислый магматизм (кольцевые плутоны).

Отдельные поднятия подстилаются корой континентального типа. Они имеют выровненную поверхность и нередко называются подводными плато или микроконтинентами. В таких структурных элементах мощность коры достигает 25—30 км. Некоторые из них расположены вблизи континентов (например, Фольклендское краевое плато), другие удалены значительно (например, хребет Ломоносова в Ледовитом океане). Наличие в таких структурах коры континентального типа позволяет полагать их небольшими блоками континентов, отделенными от основного материка проливом (отсюда и название — микроконтиненты).

Возраст пород океанической коры 160—180 млн лет. Вблизи срединно-океанических хребтов происходит омоложение вулканических и осадочных пород, а в микроконтинентах, наоборот, увеличение возраста от мезозоя (Новозеландское плато) до докембрия (поднятие Хаттон-Роколл). В целом тектономагматическая деятельность во внутренних частях океанических плит проявляется менее активно, способствуя тем не менее их структурному расчленению, росту мощности и в конечном итоге консолидации.

По геодинамическому режиму развития выделяют пассивные (атлантический тип) и активные (тихоокеанский тип) континентальные окраины, подробно охарактеризованные К. Берком и Ч. Дрейком с соавторами в фундаментальном труде «Геология континентальных окраин». В пассивных окраинах сейсмическая и вулканическая деятельность практически не проявляется. К ним относятся большая часть окраин Атлантического, Индийского (африканское и индийское побережья) и Северного Ледовитого океанов. Активные окраины типичны для большей части Тихоокеанского побережья. Подводные окраины состоят из окраинных морей, островных дуг и глубоководных желобов. От глубоководных желобов под островные дуги уходят наклонные зоны повышенной сейсмической и вулканической активности — сейсмофокальные зоны, или зоны Заварицкого—Беньофа. Они глубоко погружаются в мантию. К ним приурочиваются гипоцентры землетрясений, глубина которых достигает 700 км. С активными окраинами Тихоокеанского побережья совпадает Тихоокеанское вулканическое кольцо.

Окраинные моря располагаются на наиболее пассивных элементах континентальных окраин. Мощность осадков в них достигает 10—12 км. Вместе с тем в них отмечаются довольно высокий тепловой поток и сейсмическая активность, отражающая главным образом активность зон Заварицкого—Беньофа. Некоторые моря не имеют отчетливого ограничения со стороны океана островными дугами и отделяются от них, наоборот, глубоководными котловинами (например, Берингово море).

Островные дуги представляют собой совокупность выступающих над поверхностью океана островов и погруженных ниже уровня моря гребневидных поднятий или вулканических построек. Из них хорошо изучены Курильская гряда, Командоро-Алеутская, Японская и другие дуги в Тихом океане, Антильские — в Атлантическом и Зондская — в Индийском. Строение коры некоторых островных дуг приближается к континентальному типу (Японская дуга), других — к океаническому (Алеутская и др.). Оба типа характеризуются высокой сейсмичностью и активным вулканизмом, преимущественно со средним (андезитовым) составом вулканических лав.

Глубоководные желоба обычно прилегают к островным дугам со стороны океана. Глубина их достигает 7—11 км (11 022 м — Марианский желоб). Они имеют отчетливую асимметрию склонов. На дне желобов накапливаются осадки, поэтому дно некоторых из них плоское. Параллельно желобу обычно тянется краевой вал, уступающий по высоте островным дугам и не выходящий над уровнем моря. Наиболее активны участки сочленения дуга — желоб. Тепловой поток непосредственно под днищем желобов ниже, чем под островными дугами. Вдоль тихоокеанских берегов американских континентов окраинные моря и островные дуги отсутствуют. Здесь глубоководные желоба либо непосредственно отступают к континентам, либо отсутствуют вообще.

Источник

Осадочный. Состоит из пород, которые образуются из осадка, который образуется под действием различных климатических факторов на горные породы. Один из примеров осадочной породы — кухонная соль, хотя не только ею ограничиваются залежи этого слоя. Это торф, каменный уголь, глина и другие.

Осадочный. Состоит из пород, которые образуются из осадка, который образуется под действием различных климатических факторов на горные породы. Один из примеров осадочной породы — кухонная соль, хотя не только ею ограничиваются залежи этого слоя. Это торф, каменный уголь, глина и другие. Под океанами она может быть в пределах 5 –100 километров. Наибольшее значение характерно для периферии водоемов. Наименьшее — под Срединно-океаническими хребтами.

Под океанами она может быть в пределах 5 –100 километров. Наибольшее значение характерно для периферии водоемов. Наименьшее — под Срединно-океаническими хребтами. Геодинамическая. Означает то, что ее задача — обеспечить комфортное проживание человеку и другим видам живых существ: животным, растениям и грибам.

Геодинамическая. Означает то, что ее задача — обеспечить комфортное проживание человеку и другим видам живых существ: животным, растениям и грибам.