Геология

о теории и практике

Гидрологический режим Тихого океана

Волнение. Наибольшая высота ветровых волн в Тихом океане около 15 м, длина более 300 м, период 15 с. В Южном полушарии самое сильное ветровое волнение в Тихом океане отмечается между 40 и 60 ю. ш., где господствуют западные штормовые ветры, а повторяемость волнений силой более 5 баллов в течение года составляет 30-40 %. В Северном полушарии зона сильного волнения лежит севернее 40 с. ш. Здесь повторяемость волнения силой 5 баллов в ноябре достигает 30-40, в августе уменьшается до 10 % и менее. Обычно длина волн в этих широтах 25-35 м, высота 1,0-1,5 м. Во время штормов длина волн достигает 100-120 м, высота 6-8 м, период 10 с.

Повышенная волновая активность наблюдается в антарктическом секторе Тихого океана в районе от 100 до 140 з. д., где наибольшая высота волн 15, длина более 300 м и период 15 с. Такой высоты волны случаются чаще всего летом.

Местом самой высокой штормовой активности океана является район между Новой Зеландией и Антарктидой в окрестностях острова Маккуори. Это второй в Мировом океане после Кергеленского район повышенной штормовой активности. Средняя высота волн здесь 3 м, а максимальная — достигает 25 м. В районе Японских островов, Курил и Камчатки особенно часты цунами. Нередки они и у берегов Южной Америки.

Течения. В субтропических широтах обоих полушарий, в областях центров высокого давления развиты антициклонические круговороты поверхностных вод.

Северо-восточный пассат вызывает в тропических широтах северной части океана устойчивое Северное Пассатное течение, пересекающее океан с востока на запад со скоростью до 2 км/ч. Достигнув Филиппинских островов, это течение разделяется: часть его вод отклоняется к югу, основной же поток поворачивает на северо-запад, а затем на северо-восток, переходя в течение Куросио, скорость которого до 3 км/ч. Приблизительно на 40 с. ш. теплые воды Куросио встречаются с холодными водами Курильского течения и отклоняются на восток, переходя в Северо-Тихоокеанское течение. Последнее, поддерживаемое преобладающими в умеренных широтах западными ветрами, пересекает океан в восточном направлении со скоростью 1-2 км/ч. Около 150 з. д., т. е. при подходе к Северной Америке, оно постепенно разделяется на две ветви. Одна ветвь — Калифорнийское течение со скоростью до 1-2 км/ч — следует на юг приблизительно до 15-18 с. ш., где переходит в Северное Пассатное течение и замыкает антициклонический круговорот вод северной половины Тихого океана. В центре круговорота преобладают слабые и неустойчивые течения, между которыми образуется так называемая линия сходимости, являющаяся одной из зон опускания поверхностных вод на глубину. Другая ветвь Северо-Тихоокеанского течения отклоняется на север и продолжается в заливе Аляска под названием Аляскинского течения. Его скорость достигает 1,5 км/ч. Часть вод Аляскинского течения идет в Берингово море, создавая в нем избыток воды, и либо уходит из него через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан, либо возвращается вдоль берегов Камчатки в Тихий океан. Эти воды соединяются с водами, идущими из Охотского моря, и образуют Курильское течение, которое движется на юг со скоростью до 1 км/ч до встречи с течением Куросио, где происходит интенсивное перемешивание и опускание поверхностных вод.

В Южном полушарии Тихого океана юго-восточный пассат обусловливает Южное Пассатное течение, которое идет с востока на запад со скоростью до 2 км/ч. Часть его вод проникает в Коралловое море, где отклоняется на юг вдоль берегов Австралии под названием Восточно-Австралийского течения. Его скорость 2 км/ч. Приблизительно на 45 ю. ш. Восточно-Австралийское течение соединяется с течением Западных Ветров, которое под воздействием устойчивых западных ветров пересекает океан с запада на восток со скоростью 1-2 км/ч. Достигнув Южной Америки, основной поток этого течения отклоняется на юг и уходит через пролив Дрейка в Атлантический океан. Другая часть идет в северном направлении под названием Перуанского течения со скоростью 1-3 км/ч к экватору, где соединяется с Южным Пассатным течением, замыкая южный круговорот поверхностных вод Тихого океана. В антарктических широтах Тихого океана существуют слабые течения, несущие в зону течения Западных Ветров холодные и опресненные антарктические воды. На северной окраине Тихого океана Аляскинское течение образует местный циклонический круговорот, в который в зимнее время вовлекаются воды Берингова моря.

В приэкваториальных широтах пассатное течение разделяется Экваториальным противотечением, которое в Тихом океане, в отличие от других океанов, существует круглый год. Оно пересекает океан с запада на восток со скоростью до 2 км/ч примерно на 4-9 с. ш. на западе и 4-12 с. ш. на востоке. Существование течения обусловлено скоплением в западной части большого количества вод, нагоняемых пассатными течениями, и неравномерностью ветров в пассатных и экваториальных зонах.

Важная роль в циркуляции вод Тихого океана принадлежит подповерхностному течению Кромвелла. Это мощный поток вод, движущийся на восток под Южным Пассатным течением на глубине более 50-100 м со скоростью от 50 до 90 см/с. Протяженность течения более 6500, ширина около 300 км. Течение Кромвелла имеет компенсационный характер и является механизмом, при помощи которого происходит отток излишков вод, нагоняемых пассатами в западную часть океана.

Приливы. В открытой части Тихого океана на севере преобладают неправильные полусуточные приливы. Большая величина приливов (12 м) в заливе Кука. У Курильских островов и восточного берега Камчатки приливы неправильные суточные, величиной до 2,5 м.

В южной части океана преобладают правильные полусуточные приливы, достигающие наибольшей величины (7,2 м) у берегов Австралии. Неправильные полусуточные приливы до 2,6 м отмечаются у берегов Чили. У Соломоновых островов приливы суточные, величина их до 1 м.

По сравнению с другими океанами относительно большая часть Тихого океана расположена в сильно нагреваемых широтах. Кроме того, Тихий океан не имеет такой широкой связи с Северным Ледовитым, как Атлантический океан, и благодаря его большой площади приантарктическая часть не играет в охлаждении его такой роли, как в Индийском океане. Поэтому Тихий океан — самый теплый. Средняя температура воды на его поверхности на 2 выше, чем на поверхности Атлантического и Индийского океанов.

Максимальная сезонная и средняя годовая температура — от +25 до +29 С приурочена к экваториальным и тропическим широтам. Граница отрицательной температуры на севере проходит в средней части Берингова моря, южнее 65-68 с. ш. Летом (в августе) средняя температура поверхностных вод в Беринговом проливе составляет +5 — +6 С. Средняя годовая температура воды Тихого океана составляет +19,1 С.

Под влиянием морских течений и ветров в тропических поясах и особенно в субтропиках западная часть океана теплее восточной на 2-5 , в умеренных широтах Северного полушария западная часть океана во все сезоны холоднее восточной: летом — на 3, зимой — на 7 . В умеренных и высоких широтах Южного полушария в связи с характером течений и ветров разницы в температурах между востоком и западом нет.

Соленость. В распределении солености на поверхности Тихого океана отмечается следующая закономерность. Наибольшее значение солености наблюдается в субтропиках, слабое понижение — в приэкваториальной зоне и постепенное более значительное понижение — в направлении от субтропиков к высоким широтам. Как и в других районах Мирового океана, эти различия обусловлены соотношением осадков и испарения. В субтропиках почти на всем их протяжении соленость выше 35,0, максимальная более 35,5 ‰ в Северном полушарии и более 36,5 ‰ в Южном. В приэкваториальной зоне соленость понижается до 34,5 ‰ и менее, в высоких широтах — до 32 ‰ на севере и до 33,5 ‰ на юге.

Таким образом, соленость поверхностных вод Тихого океана выше в южной части по сравнению с северной. Выделяется сильно пониженная соленость в областях Калифорнийского течения, несущего менее соленые воды из умеренных широт.

Льдообразование. В северной части Тихого океана льды образуются в Беринговом, Охотском, Японском и Желтом морях, в заливах восточного побережья Камчатки, острова Хоккайдо и заливе Аляска. Незначительное количество плавучих льдов выносится Курильским течением из Берингова и Охотского морей. В заливе Аляска встречаются небольшие айсберги от ледника Маласпина.

Прозрачность и цвет воды. В умеренных широтах северной части Тихого океана прозрачность колеблется от 15 до 25 м, преобладающий цвет воды темно-голубой, у берегов зеленоватый. В тропических и приэкваториальных широтах прозрачность увеличивается до 30-40 м, а на западе — до 40-50 м, цвет воды синий.

«География Мирового океана. Часть 1. Физическая география Мирового океана» Еловичева Я.К. 2006 г.

Источник

Классификация приливов

Если бы океан покрывал Землю сплошным слоем одинаковой глубины, приливы на одной и той же широте были бы одинаковыми и зависели бы только от приливообразующих сил Луны и Солнца. Однако приливные колебания уровня на одной и той же широте меняются в весьма широких пределах. В одних районах, как, например, в заливе Фанди (Канада), приливные колебания уровня достигают 16 и более метров, а в других — Балтийском море, расположенном на той же широте, они практически отсутствуют.

Величина прилива зависит от большого числа различных факторов. Поэтому величины приливов отличаются большим разнообразием. В морях, связанных с океанами узкими проливами (Балтийское, Средиземное, Японское), величины приливов обычно не превышают 50 см или отсутствуют. В Черном море прилив наблюдается в пределах 8 см. В открытых районах океана у берегов островов величина приливов составляет около 1 м.

В проливах, вершинах заливов, устьях рек бывают приливы более 6 м высотой. В воронкообразных заливах приливы могут возрастать до гигантских значений (залив Мэн, бухта Фанди — 18 м – максимальная величина прилива в Мировом океане).

В России наибольшая величина прилива наблюдается в Охотском море в Пенжинской губе (залив Шелихова) — 13,3 м. В Белом море в Мезенском заливе — 10 м. В западной Европе в проливе Ла-Манш — 7 м, в устье реки Ранс (Франция) — 8-9 м.

Таким образом, приливы отличаются большим разнообразием. Для предвычисления элементов приливов, а также для понимания характера их изменения, приливы получили свою классификацию. Одним из основных классификационных признаков приливов является количество полных и малых вод в сутки. Согласно этому признаку приливы делятся на полусуточные, суточные и смешанные.

Полусуточные приливы – это приливы, имеющие, в среднем, две полные и две малые воды в течение лунных суток. То есть, период изменения высоты прилива составляет половину лунных суток (12 часов 25 минут). Поэтому такие приливы получили свое название – полусуточные. У таких приливов рост и падение уровня воды протекает правильно, ход изменения уровня выражается синусоидальной кривой. Наблюдаемые две полные и две малые воды в сутки следуют друг за другом через 12 часов 25 минут и поэтому наступают на 50 минут позже в каждые последующие сутки, так как лунные сутки длиннее земных. Это соответствует периоду обращения Луны вокруг Земли.

Именно для таких приливов применимо так называемое «Правило 12-ти», позволяющее без графика рассчитать высоту прилива на заданное время.

Если бы Луна всегда находилась над экватором, то в результате обращения Луны вокруг Земли два «приливных горба» двигались бы равномерно вокруг Земли, образуя классический полусуточный прилив.

Однако, в течение месяца Луна смещается относительно экватора то к северу, то к югу. Над самим экватором она оказывается только при переходе из одного полушария в другое. Максимальное склонение (или степень удаления от экватора) Луны достигает величины в пределах колебаний 23,45° ± 5,15° или от 18,30° до 28,60° на каждом обороте вокруг Земли.

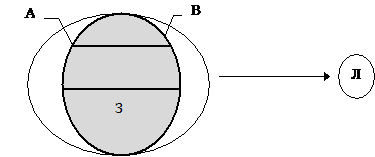

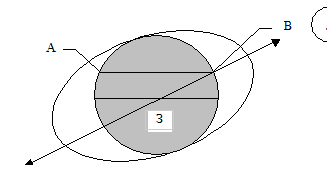

При максимальном склонении Луны точка В оказывается в центре приливного горба: находящегося в точке 28,6° северной широты. Но так как Земля вращается, то двенадцатью часами позже точка В оказывается на месте точки А. Теперь она далеко от центра второго приливного горба. Поэтому вместо второй, равной по величине полной воды, наблюдается неравенство величин приливов.

Таким образом, находясь над экватором или вблизи от него, Луна создает два раза в сутки одинаковые полные воды. По мере того, как Луна отклоняется к северу или к югу от экватора, неравенство между ними проявляется все больше. Это приводит, в конце концов, к полному исключению второй полной воды. Период приливов при этом превращается в суточный, а изменение уровня становится неравномерным за счет появления стояний уровня, зависящих, как и суточные неравенства, от изменений склонения Луны.

Так образуются суточные приливы. Как не трудно догадаться, для таких приливов характерна одна полная и одна малая вода в течение суток.

Приливы, возникающие в момент прохождения Луны через экватор, получили название «Равноденственные приливы». Такие приливы имеют полусуточный характер. Приливы, возникающие в момент максимального склонения Луны, не важно, к северу или югу от экватора, получили название «тропические приливы».

Приливы, в которых проявляются признаки как полусуточных, так и суточных приливов получили название «смешанные приливы» или «неправильные приливы». Они могут быть неправильные суточные, неправильные полусуточные, аномальные.

Для мореплавателя важно понимать, что характер изменения высоты вод для смешанных приливов представляет собой, в общем случае, неправильную кривую. Поэтому расчет высоты воды на заданное время для таких приливов необходимо выполнять только с использованием специальных графиков или таблиц.

Неправильные полусуточные приливы весьма распространены в Индийском и Тихом океанах. Типичный пример — устье реки Фрейзер на тихоокеанском побережье Канады. Неправильные суточные приливы чаще всего встречаются в бассейне Тихого океана. Например, в устье реки Чаупхрая в Таиланде. Суточные приливы встречаются редко, главным образом в морях Тихого океана (у побережья Китая, в некоторых местах у Аляски и Филиппин, у острова Хон-До во Вьетнаме), а также в Мексиканском заливе в порту Пенсакола во Флориде. Примером аномальных приливов могут служить приливы в Котабару (о. Калимантан) и у полуострова Эйр (южное побережье Австралии), у мыса Кларка в заливе Креста на Беринговом море.

Кроме астрономических факторов, на характер приливов существенное влияние оказывают так называемые физико-географические факторы, такие как мелководье, конфигурация береговой черты, наличие проливов и островов и т.п.

Характерным примером мелководных приливов является прилив в отдельных районах Белого моря и в Северном море. Неравномерности в изменениях уровня беломорские жители называют “манихой” (порт Кемь на Белом море). Также это явление характерно для портов Вильгельмсхафен (Северное море, ФРГ) и Шанхай (Восточно-Китайское море, Китай). К аномальным мелководным приливам относят такое редкое явление как двойной полусуточный прилив, когда под влиянием малых глубин в течение суток наблюдается четыре полных и четыре малых воды. В частности, такое явление можно наблюдать в районе устья реки Зимняя Золотница на Белом море, в портах Портленд и Саутгемптон, в проливе Ла-Манш.

К аномальным приливам относится и сравнительно редкое явление, известное в Англии под названием “бор”, во Франции — “маскарэ”, в Бразилии — “поророка”, у индейцев Амазонии — “амазуну” (гремящая вода), в Китае — “чау-дау” (большой прилив). Бор образуются в тех случаях, когда прилив достигает эстуария, или устья, реки. Здесь, на мелководье, стиснутые с обеих сторон сужающимися берегами воды прилива поднимаются необычно высоко и значительно ускоряют свое движение. Иногда песчаная отмель или естественная преграда у входа в устье задерживает воду, что приводит к ее накоплению, а затем внезапному обрушиванию в виде водопада. Вследствие тормозящего действия на приливную волну трения о дно, потока воды, выносимого рекой, и сужения устья сильно сокращается время роста, и передний уже достаточно крутой склон входящей в реку приливной волны становится почти отвесным и распространяется вверх по течению сплошной вертикальной стеной с грохотом, слышным на много километров вокруг.

Бор (от древнескандинавского «bara», означающего «волна») можно наблюдать в устье реки Амазонка, в воронкообразном устье реки Фучуньцзян, впадающей в залив Ханчжоувань (Восточно-Китайское море) в Китае. В Бенгалии (Индия) в устье рек Ганга, Брахмапутры и Мегхны, на реках Франции, на реках Северн и Трент в Англии, в заливе Кука на Аляске, на реке Птикодьяк в Канаде, впадающей в северную часть залива Фанди.

В устье реки Сент-Джон, также впадающей в залив Фанди, наблюдается интереснейшее явление — Реверсивные Водопады. При малой воде в заливе река низвергается в море через порог шириной 150 м. Когда прилив поднимается до уровня порога, воды залива и реки успокаиваются, и наступает время затишья. А затем, когда прилив набирает полную высоту, вода начинает низвергаться в обратную сторону, перекатываясь в обратную сторону, перекатываясь через скалистую преграду; таким образом, водопад, обычно вливающийся в море, теперь низвергает свои воды вверх по течению реки. Эта картина повторяется дважды в сутки.

Использованная литература и источники:

Ю. Безруков, А. Тамайчук «Приливы в Мировом океане»

Ф. Дружинин «Введение в приливную навигацию»

Данный материал разработан для использования в учебном процессе яхтенной школы Клуба Парусных Экспедиций «60 North»

Источник