О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОКЕАНА

Прежде чем перейти к характеристике тропического пояса, необходимо определить место его вод в Мировом океане и дать общее представление о природной, или физико-географической, зональности (поясности) океана. Это в значительной мере поможет выявлению специфических отличий тропических вод от вод других широт.

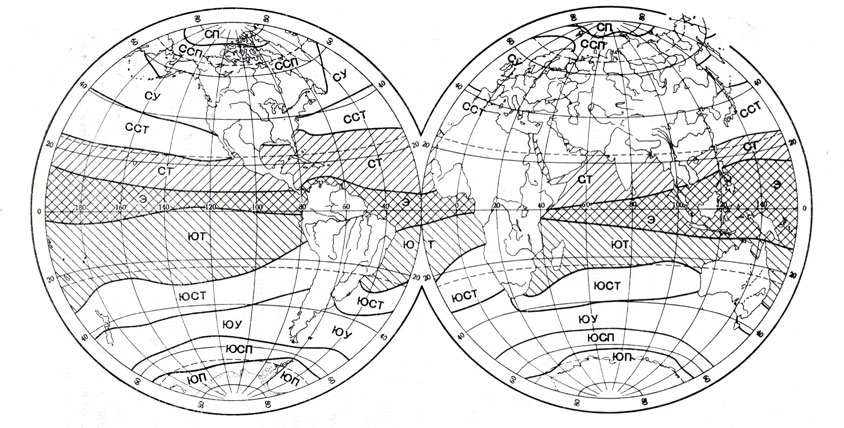

Известно, что на суше в меридиональном направлении сменяются природные пояса: полярный, субполярный, умеренный, субтропический, тропический, экваториальный и т. д. То же наблюдается при движении по океану. В низких широтах Тихого океана основные зоны были изучены и описаны советским ученым В. Г. Богоровым. В Мировом океане обычно выделяются следующие зоны или, правильнее, пояса. В северном полушарии — северный полярный (или арктический), субполярный (субарктический), умеренный, субтропический и тропический. Близ экватора находится экваториальный. В южном полушарии прослеживаются аналогичные пояса, но в обратном порядке (рис. 1): южный тропический, субтропический, умеренный, субполярный (субантарктический) и полярный (антарктический). Пояса северный тропический, экваториальный и южный тропический вместе составляют тропический пояс Мирового океана, который и рассматривается в этой работе.

Рис. 1. Физико-географические пояса океана: CП — северный полярный; ССП — северный субполярный; СУ — северный умеренный; ССТ — северный субтропический; СТ — северный тропический; Э — экваториальный; ЮТ — южный тропический; ЮСТ — южный субтропический; ЮУ — южный умеренный; ЮСП — южный субполярный; ЮП — южный полярный.

Таким образом, океан по природным условиям симметричен относительно плоскости термического экватора и каждому поясу северного полушария соответствует пояс в южном. Рассмотрим кратко основные особенности природы различных поясов начиная с полярных.

Полярные пояса, т. е. арктический и антарктический, представляют собой области холодных вод, практически круглый год покрытых льдами. Здесь постоянный холод, отсутствие солнечного света зимой. В северном полушарии этот пояс совпадает с Центральным полярным бассейном, охватывающим среднюю часть Северного Ледовитого океана. За осень и зиму образуется мощный ледовый покров. Летом несколько месяцев солнце не заходит за горизонт, часть льда тает, но большая часть акватории остается покрытой льдом. Сюда в виде глубинного потока проникают теплые воды системы Гольфстрима, несколько смягчая суровый климат.

Условия для развития жизни малоблагоприятны. Но летом, за 1-2 месяца развивается фито- и зоопланктон. Здесь обитают рыбы, морские звери, птицы.

На суше в этих широтах находятся зоны ледяной пустыни и высокоарктической тундры (например, Гренландия).

В южном полушарии Северному Ледовитому океану по широтам соответствуют Антарктический континент с его мощным безжизненным ледяным покровом и прилегающие воды с морскими и шельфовыми льдами. Воды населяют различные животные — планктон, ракообразные, рыбы, ластоногие; здесь же находят пищу птицы (пингвины и др.). Таким образом, в крайних полярных условиях океан несравненно более благоприятен для развития жизни, нежели покрытая льдом суша.

Субполярные пояса (субарктический и субантарктический) — это преимущественно области ледовой кромки. Они покрыты льдом зимой и свободны от него летом. В результате охлаждения и осолонения вод (при льдообразовании) развивается вертикальная циркуляция. Каждый год вода хорошо промешивается до больших глубин и обогащается кислородом и питательными солями, Летом в сравнительно теплой (0 + 5°) воде при обилии солнечного света, кислорода и питательных солей развивается масса планктона. Ведется интенсивный промысел рыбы и морских зверей. На суше в этих широтах находится тундра.

В южном полушарии соответствующий пояс расположен между 52-58 и 66° ю. ш. В течение короткого субантарктического лета здесь развивается масса планктона. В зоопланктоне особенно важен крупный рачок Euphausia superba, или криль, длиной до 6 см. Им питаются различные рыбы, птицы, ластоногие, киты. В последние годы Советский Союз начал промысел криля для получения из него пищевых продуктов.

В высоких широтах обоих полушарий формируются холодные воды, которые погружаются и распространяются в сторону экватора. Они подстилают теплые тропические и экваториальные воды, формируя холодные промежуточные и глубинные слои. Холодные воды обнаруживаются всюду в низких широтах на глубине нескольких сотен метров. Во многих районах они близко подходят к поверхности и влияют на океанографические условия поверхностных слоев, а местами даже выходят на поверхность.

Умеренные пояса. Воды умеренных широт в обоих полушариях испытывают очень существенные годовые (сезонные) и межгодовые (многолетние) изменения температуры. Летом верхние слои воды прогреваются до 15° и больше. Между теплой, поверхностной и более холодной подповерхностной водой образуется более или менее резкий слой скачка температуры. Зимнее охлаждение поверхностных вод создает вертикальную циркуляцию, конвективную по своей природе. Вода перемешивается до значительной глубины, слой скачка исчезает. В результате поверхностные слои обогащаются питательными солями, а кислород проникает в глубину. В итоге в пределах умеренных широт и на границе умеренных и субполярных вод создаются благоприятные условия для развития планктона и образования скоплений рыб. Воды этого пояса относятся к числу богатых рыбой (сельдь, лососевые, анчоус, треска, камбала и т. д.).

В умеренных широтах преобладают западные ветры и развивается интенсивная атмосферная циклоническая деятельность. Поэтому здесь часты штормы, особенно в зимнюю половину года. Западные ветры вызывают поток поверхностных вод на восток. Это Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское течения в северном полушарии и Антарктическое циркумполярное — в южном. На суше в умеренном поясе распространены леса и степи.

Между умеренными и тропическими находятся субтропические пояса северного и южного полушарий — с высоким атмосферным давлением, малым количеством осадков, слабыми переменными ветрами, высокой температурой воздуха. Здесь слабая горизонтальная циркуляция вод, относительно высокая температура поверхностных слоев, самая высокая для открытого океана соленость. Теплые, сравнительно легкие воды устойчиво занимают верхний слой. Перемешивание вод слабое, воды малоплодородны. На единицу объема воды здесь очень мало планктонных организмов и рыб. Поэтому вода прозрачна.

В пределах северного субтропического пояса находится Саргассово море — гигантский круговорот вод (по часовой стрелке) с преобладанием погружения их в средней части, образованный кольцом течений. В центре скапливаются плавающие саргассовые водоросли.

На суше на этих широтах распространены субтропические ландшафты и северные части тропических пустынь.

Ближе к экватору располагается тропический пояс в широком смысле, который ниже будет рассмотрен подробнее.

Источник

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 10. Москва, 2008, стр. 546-547

Скопировать библиографическую ссылку:

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА, последовательная смена географич. поясов и зон в Мировом ок. от полюсов до экватора, отличающихся свойствами водной среды, донными осадками, характером берегов, флорой и фауной. З. М. о. вызвана гл. обр. широтным распределением поступающей к поверхности океана солнечной радиации и механич. энергии ветра. Представление о З. М. о. сформировалось во времена парусного флота: вблизи экватора выделялась зона затишья, вокруг неё – зоны пассатов Сев. и Юж. полушария (сев.-вост. и юго-вост. направлений), за ними – штилевые «конские широты», затем зоны зап. ветров, включавшие «ревущие сороковые», «неистовые пятидесятые» и «пронзительные шестидесятые» широты Южного океана. З. М. о. трёхмерна, широтная смена поясов и зон на поверхности океана сочетается с вертикальной зональностью водной толщи и зональностью донных грунтов.

Источник

Биогеографическая регионализация Мирового океана

Регионализация Мирового океана

| Биогеографическая регионализация, наряду с биологическим содержанием, несет отпечаток воздействия всего комплекса природных процессов. Анализ этого явления тесно связан с решением задач физико-географического районирования. Биогеографическую неоднородность Мирового океана предлагается трактовать с ландшафтно-экологических позиций, опираясь на утверждение, что специфике каждого природного района отвечает своеобразие его биоты и биома. Одна из первых попыток комплексного районирования Мирового океана с учетом биологических характеристик принадлежит Г. Шотту (Schott, 1935, 1942), который выдвинул и развил идею «естественных районов океана», или «морских ландшафтов». Свою схему районирования в 1933 г. опубликовал французский океанограф К. Валло (1948). Комплексное районирование океана в России осуществлено Н. Н. Зубовым и А. В. Эверлингом (1940). Авторы приводят карту, на которой показано 85 районов. В 1951 г. вышло фундаментальное исследование A.M. Муромцева «Опыт районирования Мирового океана». В «Справочнике по международному обмену океанографическими данными» (1967), издаваемом ЮНЕСКО, приведена карта разделения Мирового океана, принятая Международным гидрографическим бюро в 1953 г. С этой картой близко совпадает классификация морей, официально принятая в России для нужд мореплавания и гидрографии. Наконец, карта границ океанов и морей приведена в книге «Физическая география Мирового океана». Биогеографическая дифференциация океана на региональном уровне отражает три направления физико-географического процесса: зональное, вертикальное и азональное. Соответственно выделяется трехрядная система единиц региональной размерности. Основной исходной единицей природного и ландшафтно-экологического районирования является ландшафт водный и подводный. Особый интерес биогеографов привлекают поверхности контакта: атмосферы -гидросферы, гидросферы — литосферы, где процессы обмена и соответственно ландшафтно-экологической дифференциации происходят особенно активно. Поэтому ключевое место в общей проблеме районирования Мирового океана занимает изучение морских мелководий. Морские мелководья — широкое понятие, включающее, по определению М. М. Ермолаева (1970), и шельф, и замкнутые эпиконтинентальные мелководья (неглубокие плоские морские бассейны, расположенные в окружении суши), и островные отмели и банки в окружении глубокого моря, не соприкасающиеся с мелководьями первых двух типов. Ландшафты морских мелководий — сравнительно молодое образование. Их формирование связано с затоплением материковых и островных окраин в процессе голоценовой трансгрессии. Изменения климата и колебания уровня моря, новейшие и современные тектонические движения оказали огромное влияние на географическую и ландшафтно-экологическую структуру морского дна. Быстрые изменения, динамизм остаются и ныне характерной особенностью этих акваторий. Любой природный комплекс (ПК) в океане и связанные с ним сообщества гидробионтов должны рассматриваться в историческом аспекте как целое, развитие которого совершалось в определенных условиях вертикальной и широтной зональности и контролировалось азональными факторами. Из этого следует принцип генетического единства: при выделении ПК одного ранга пространство, характеризующееся общностью своего происхождения и развития, не может быть поделено между разными ПК и, напротив, разнородные пространства не могут объединяться в ПК одной размерности. Единицы зональной дифференциацииК единицам зональной дифференциации относятся: пояса, секторы, зоны (широтные), провинции. Зональность Мирового океана — главная закономерность распределения ландшафтов поверхностной толщи океана, дна морских мелководий и связанных с ними сообществ гидробионтов. Подводя итог изучению закономерностей природных процессов в Мировом океане, А. П. Лисицын (1978) с уверенностью утверждает, что все основные параметры среды в океане зональны. Это распределение тепла и влаги, испарение, соленость и температура океанической воды; положение слоя скачка температуры и галоклина; водные массы; направление и скорость течений; положение и интенсивность зон опускания и подъема глубинных вод к поверхности в конвергенциях и дивергенциях; первичная продукция фитопланктона и связанная с ней пищевыми цепями продукция зоопланктона, а также бентоса; области распространения льдов и айсбергов; области пассатных ветров, переносящих эоловый материал; процессы преобразования первичного рельефа на дне и, наконец, процессы океанического осадкообразования. Действие закона зональной дифференциации Мирового океана контролируется толщей воды. Вертикальные (глубинные) ярусы океана отличаются своими особенностями географической зональности. Наблюдается расслаивание зональной структуры географической оболочки на зоны водной поверхности и морского дна. В пределах морских мелководий границы поверхностных и подводных зон сливаются; глубже такого соответствия, как правило, не наблюдается, т. е. зона на поверхности океана не совпадает с однотипной зоной на дне. Существенные нарушения зональности мелководий обусловливаются теплыми и холодными морскими течениями, подъемом глубинных вод к поверхности. Явления адвекции перекрывают воздействие солнечной радиации, с ними связаны смещения границ, инверсия зональных типов подводных ландшафтов, тепловодных и холодно-водных сообществ гидробионтов. Главный смысл выделения географических поясов заключается в обрисовке лишь самых общих черт распределения первичного фактора зональности — тепла (Калесник, 1970). В каждом полушарии выделяется по три пояса: холодный, умеренный, теплый. Они опоясывают Землю, включая поверхностную толщу океана и шельф, до глубин, подверженных сезонным колебаниям температур. Именно такой градации соответствует, в общих чертах, схема биогеографического районирования Мирового океана, по В.Г. Гептнеру с изменениями А.Г. Воронова. Секторы как категория зональной дифференциации ландшафтов в океане, отражают затухание воздействия материковых процессов по мере удаления от берегов. Общепринято выделение двух типов секторов: неритических, окаймляющих материки, и открытых океанических. Приуроченность подводных ландшафтов морских мелководий к небольшим глубинам определяет их принадлежность к неритическим секторам и амфиокеанический характер распространения. Выделяются две плоскости симметрии зональной структуры морских мелководий: экваториальная и меридиональная. Относительно первой наблюдается симметрия трех главных поясов: холодных, умеренных и теплого; относительно второй отмечается в общих чертах зеркальное отражение зональной структуры морских мелководий. Однако, если рассматривать распределение ландшафтных зон на гипотетическом материке, обращает внимание отсутствие симметрии в их распределении на западных и восточных окраинах. Ландшафтные зоны на поверхности океана не всегда являются прямым продолжением ландшафтных зон суши; кроме того, к одной океанической зоне могут быть обращены две-три материковые. Можно сделать предположение, что зональная структура неритических секторов, находясь под влиянием зональных процессов суши, будет сложнее зональной дифференциации поверхностной толщи Мирового океана. Важнейшими компонентами географического процесса, определяющими набор зон в каждом секторе океана, являются солнечное тепло и атмосферная влага. Периодический закон географической зональности, известный для суши (Будыко, 1977), справедлив для описания особенностей зональной дифференциации океана (Игнатьев, 1979). Наиболее сильное воздействие на природу морских мелководий оказывают гумидные или аридные условия прилегающей суши. Влияя на характер материкового стока, величину солнечного сияния, интенсивность испарения, процессы эолового переноса и т. п., они обусловливают своеобразие гидрохимии прибрежных вод, особенности осадконакопления, а в конечном счете — зональный тип ландшатно-экологических условий. В океанологии принято более дробное, чем мы назвали выше, деление климатических поясов. Представляется, что эти пояса больше отвечают рангу географических зон. При описании единиц географической зональности необходимо учитывать палеогеографический аспект, и в первую очередь роль четвертичньк оледенений. Южная граница максимального оледенения не выходила за пределы бореальной зоны, распространение современных ледников на побережье ограничено арктической и субарктической зонами. Следы деятельности ледников составляют характерный элемент некоторых ландшафтов названных зон. Они находят выражение в своеобразии арктической и бореальной биот, четвертичньк отложений, форм рельефа, типов берегов и т. п. Таким образом, ареал ландшафтов морских мелководий, аналогичных по ряду признаков, может быть очерчен границей распространения максимального четвертичного оледенения. Всякая четко проведенная зональная граница условна, тем более в океане. Зоны разделены не линейными рубежами, а более или менее широкими переходными полосами, положение которых меняется во времени. Поэтому поиски критериев, которые, несмотря на неизбежное огрубление, более всего соответствовали бы положению зональных границ в океане — задача весьма актуальная. Учитывая большое влияние на смену зональных типов бентосных сообществ на мелководьях изменений температуры воды на 5 (10) °С, предлагается принцип проведения зональных границ в океане по этому температурному градиенту. Еще в начале века В. Сетчелл (Setchell, 1917), исследуя географические закономерности распределения подводной растительности (фитобентоса), выделял стенотермные группировки морских донных водорослей, характеризующиеся приуроченностью к водам, температурный режим которых различается на 5 (10) °С. Л. П. Перестенко (1982) нашла биологическое объяснение существованию стенотермных групп водорослей. Установлено, что индивидуальное развитие и жизненные циклы у водорослей имеют определенные температурные градиенты. Этим градиентам на температурной шкале соответствуют значения 0, 5, 10, 15, 20, 25 °С. На большом фактическом материале показана связь зональных рубежей фитобентоса с названными температурными градиентами. Поскольку характер растительности широко используется в качестве показателя географических зон на суше, предлагаем проводить зональные границы в океане по температурному градиенту 5 (10) °С. Впервые, по биогеографическим данным, аналогичная структура зональности Мирового океана намечена А. Д. Зиновой (1962). Появляются работы, в которых температурный градиент 5(10) °С используется также для проведения географических зон на поверхности океана (Зейболд, Бергер, 1984 и др.). Из известных схем зональной дифференциации Мирового океана следует назвать работы Д. В. Богданова (1961, 1963). Автор выделяет зоны на поверхности океана, руководствуясь комплексом признаков; границы зон проводятся им в основном по характеру циркуляционных процессов. Система зон Мирового океана, предлагаемая нами с учетом распределения первичного фактора зональности — тепла (хода изотерм воздуха и воды), позволяет наметить, по сравнению со схемой Д. В. Богданова, несколько дополнительных зон. Так, Д. В. Богданов выделяет по одной умеренной зоне в северном и южном полушарии; мы подразделяем эту зону на холоднобореальную и теплобореальную в северном полушарии, на холоднонотальную и теплонотальную в южном. Такое деление совпадает с системой зон морских мелководий, отражающей особенности распределения подводной растительности и донных биоценозов. Важным фактором географической зональности в океане является распределение постоянных областей высокого и низкого атмосферного давления и связанных с ними систем постоянных ветров и дрейфовых течений. Зоны в океане раскрываются через комплекс климатических, гидрологических, биологических и других характеристик, которые объединяются в понятие «водная масса»; границами раздела служат океанические фронты. Благодаря циркуляционной природе, границы зон в океане во многих случаях отчетливо выражены в виде фронтов, линий конвергенции и дивергенции, в пределах которых количественные показатели меняются очень быстро. Характерные типы циркуляционных процессов позволяют выделить на поверхности Мирового океана по преобладающим ветрам и течениям провинции. Таким образом, важнейшие особенности биогеографической дифференциации морских мелководий на региональном уровне описываются системой единиц географической зональности. Зональный тип ландшафтно-экологических условий определяется принадлежностью к определенному поясу, сектору, зоне и провинции Мирового океана, а также зависит от зональных условий прилежащей суши. Источник |