§ 40. Южные моря России

Несмотря на относительно небольшую длину береговой линии, южные моря имеют огромное значение для нашей страны. Через Черное, Азовское и Каспийское моря осуществляются связи России как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья. Из Азово-Черноморского бассейна через проливы Босфор и Дарданеллы можно непосредственно попасть в Средиземное море и далее в Атлантический и Индийский океаны.

В чем заключается своеобразие Черного моря?

Черное море — самое теплое и приветливое из наших морей, у берегов России оно не замерзает. Это внутреннее море занимает обширную и глубокую плоскодонную котловину глубиной 2 тыс. м (наибольшая глубина 2245 м). Характерной чертой моря является небольшое количество заливов и бухт и практически полное отсутствие островов.

За длительную историю своего существования Черное море испытывало неоднократные поднятия и опускания. Поэтому неудивительно, что на дне моря морские археологи обнаруживают погребенные под толщей ила античные города и селения.

Отличительной чертой толщи воды Черного моря является ее «двухэтажность». Верхний 100-метровый слой воды хорошо перемешивается и, соответственно, насыщен кислородом. Глубже перемешивания не происходит, воды все более застаиваются, и со 100—200 м кислород вытесняется ядовитым газом сероводородом. На глубине 1500 м его содержание достигает такой концентрации, что здесь живут только анаэробные бактерии — это практически мертвая зона.

Рыбными ресурсами Черное море по сравнению с другими морями России небогато. Видимо, сказывается влияние сероводородной зоны. Из рыб встречаются средиземноморские виды — кефаль, скумбрия (это основные промысловые виды), а также анчоус, ставрида и пресноводные — судак, лещ, тарань и другие. Совсем немного сохранилось проходных видов — осетровые, сельди. Во многом это связано с загрязнением сточными водами.

Рис. 113. Новороссийск — крупнейший порт России на Черном море

Новороссийск основан в 1839 г. как военное укрепление на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты. В конце прошлого века вблизи города были обнаружены богатейшие залежи мергелей — сырья для производства цемента, — и вскоре здесь работали 10 цементных заводов. В годы Великой Отечественной войны город-герой Новороссийск стал местом ожесточенных боев: в сентябре 1942 г. фронт остановился на юго-восточной окраине, город был полностью разрушен. Современный Новороссийск — крупнейший порт России с грузооборотом до 40 млн т. Это основной порт по отгрузке за рубеж российской нефти, поступающей сюда по нефтепроводу из Западной Сибири и Поволжья. Цемесская бухта — очень удобная гавань, в нее могут заходить самые большие суда; но осенью и зимой здесь случаются ветры ураганной силы — бора, дующие с северо-востока через горные перевалы.

Каковы проблемы Азовского моря?

Азовское море — одно из самых маленьких морей земного шара и самое мелководное: наибольшая глубина не достигает и 14 м, а преобладающие глубины всего 5—7 м. В восточной части моря с российской стороны на сотни метров от берега глубина обычно не превышает 2—4 м. Летом вся толща воды прогревается до 26—28°С, зимой море замерзает.

Через узкий (всего 3 км) и неглубокий (до 7 м) Керченский пролив осуществляется водообмен с Черным морем. Длительное время Азовское море отличалось необычайной продуктивностью, являясь мировым рекордсменом по запасам рыбы на единицу площади. Этому способствовали мелко-водность моря, хорошая прогреваемость и освещенность всей толщи воды, отличное перемешивание и насыщение вод кислородом. Главными промысловыми видами были осетровые (белуга, осетр, севрюга), судак, лещ, сазан, тарань и сельди.

С зарегулированием рек водохранилищами и большими расходами воды на промышленные, бытовые нужды и орошение речной сток Дона и Кубани в море за последние 30—40 лет резко сократился. Это вызвало некоторое падение уровня воды в море и увеличило приток более соленых черноморских вод. В итоге соленость моря заметно возросла и сократилась акватория, пригодная для обитания ценных промысловых рыб (снизились запасы кормов для многих видов рыб). Плотины преградили путь к местам нерестилищ проходным рыбам, резко увеличились сбросы сточных вод. Следствием стало падение продуктивности моря.

Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы?

На протяжении многих столетий Каспийское море служило южными воротами Русского государства. Известно, что восточные славяне проникали сюда еще в VII в., а с IX—X вв. русские суда уже достаточно прочно освоили этот морской бассейн. Русские купцы торговали с народами, жившими в Прикас-пии, и даже проникали в дальние страны — Индию, Китай. Тверской купец Афанасий Никитин в 1466—1472 гг. совершил путешествие в Персию и Индию. В его путевых заметках «Хождение за три моря» записано: «Се написах грешное свое хождение за три моря: первое море Дербентское».

К слову сказать, Каспий имел огромное множество имен: Гирканское (для греков), Восточное (для ассирийцев), Западное (для китайцев), Хоросанское (для арабов). В русских летописях Каспий называли Хвалынским, Дербентским морем. Современное название происходит от исчезнувшего народа каспиев (коневодов), когда-то обитавших на западном и юго-западном побережьях.

С присоединением Астраханского ханства в середине XVI в. на побережье Каспийского моря появляются постоянные российские укрепленные пункты и рыболовецкие селения. Россия прочно утвердилась на Каспийском море и вела торговлю с Персией, Индией и другими южными странами.

Петр I, желая знать как можно больше о Каспии, направляет туда с 1714 г. несколько экспедиций, благодаря которым была составлена первая карта моря.

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море?

Каспийское море — крупнейший в мире замкнутый водоем, вытянутый с севера на юг почти на 1200 км, со средней шириной 320 км.

Климат российской части Каспия континентальный, с преобладанием антициклональных условий, сухих ветров и суровой, морозной зимы. Летом температура достигает +24—25°С, а зимой опускается до -10°С. Северная часть моря в течение 2—3 месяцев покрывается льдом толщиной до 2 м. Соленость воды изменяется от 0,5 промилле в устье Волги до 14 на юго-востоке.

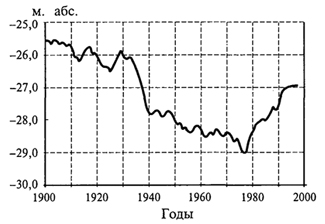

Главная проблема Каспийского моря заключается в многолетних колебаниях его уровня. В 1929 г. он находился на отметке 26 м ниже уровня Мирового океана, а к 1970-м гг. понизился до -28,5 м.

С 1976 г. наблюдалось устойчивое повышение уровня моря, которое к 1995 г. достигло 2,5 м и привело теперь к затоплению обширных площадей и разрушению морских причалов, портовых и промышленных сооружений. Такие перемены, связанные с отступлением или наступлением моря на многие десятки километров, приводят к необходимости переноса рыбацких поселков, перепланировке приморских частей городов. Это и постоянная забота картографов — нужно составлять новые карты прибрежной части моря.

В чем же причина такого поведения Каспия? Пожалуй, наиболее достоверно то, что уровень Каспия всегда менялся, то повышаясь, то понижаясь. Считается, что колебания уровня связаны как с тектоническими движениями, так и с многолетними климатическими циклами. Наибольшее падение уровня составляло 34 м, а повышение в XVII в. достигло 22 м (были затоплены многие постройки города Дербента).

Дербент — старейший город на территории России, на юге Дагестана. Был основан в 438 г. как крепость на северной границе персидских владений. Его географическое положение уникально: здесь Кавказские горы ближе всего подходят к Каспийскому морю, и, перегородив узкий проход вдоль его берега, можно контролировать сообщение между степями Северного Кавказа и Закавказья.

Рис. 114. Дербент

Дербент— старинный центр ковроткачества, здесь производятся высококачественные виноградные вина, коньяки, фруктовые консервы (в окрестностях города расположены сады и виноградники).

Чем богато Каспийское море?

Уникальны рыбные богатства Каспийского моря. В мелководной северной части Каспия нагуливается крупнейшее в мире стадо осетровых: белуга, осетр, стерлядь, севрюга, шип, белорыбица. (Еще недавно Каспий давал 90% мирового улова белой рыбы, 95% черной икры.) Большую ценность представляют также сельдь, килька, лещ, судак, вобла, сазан и другие.

Богатые месторождения нефти открыты как на побережье, так и на дне моря, в основном вблизи Азербайджана и Туркмении. Побережье Каспия — это и месторождения природного газа.

Южные моря России, каждое из которых отличается своими особенностями, имеют большое значение для нашей страны, являясь ее южными воротами, крупными рыбопромысловыми и рекреационными зонами.

Вопросы и задания

- Используя карты атласа, дайте сравнительную физико-географическую характеристику Черного и Азовского морей.

- С какими странами ближнего и дальнего зарубежья наша страна может осуществлять связи через Азово-Черноморский бассейн, Каспийское море?

- На какие виды хозяйственной деятельности населения влияют экологические проблемы морей Юга России?

- Как вы думаете, можно ли восстановить биологическую продуктивность Азовского моря? Какими могут быть возможные пути восстановления?

- Какие последствия для природы и экономики прилегающих к морю территорий имеют изменения уровня Каспия?

Источник

Южные моря России. Черное и Азовское море: общая характеристика, климатические особенности. Флора и фауна. Эндемичные виды. Экономическое значение

Южные моря (Черное, Азовское и Каспийское) сильно отличаются друг от друга по физическим свойствам, однако они имеют много общего в гидрологическом режиме и по составу обитателей. В теплое время года поверхностные слои этих морей сильно нагреваются (до 27-30°С), тогда как зимой они значительно охлаждаются и в большей или меньшей степени покрываются льдом, даже Черное море замерзает у северо-западных и северо-восточных берегов.

Низкая соленость вод — основная причина, почему в них водятся многие пресноводные животные, в том числе из рыб: щука, судак, плотва (на Черном и Азовском морях называемая таранью, на Каспийском — воблой), лещ, сазан (иначе, карп) и др., проникающие сюда из рек. Для всех этих морей характерно присутствие осетровых, эндемичного рода каспийско-черноморских сельдей, богато представлены бычки.

Сходство между нашими южными морями обусловливается прежде всего единым происхождением, связанным с историей развития древнего морского бассейна Тетиса в продолжение почти всего неогена. В течение этого времени неоднократно менялась степень изоляции отдельных морей и связанные с ней фазы опреснения и осолонения морских вод.

В составе фауны выделяется своеобразная реликтовая группа (называемая «каспийской»), унаследованная от Тетиса. В большем или меньшем количестве представлены арктические и средиземноморские мигранты, отдельные представители которых проникли вплоть до Аральского моря. В большем или меньшем числе в состав фауны входят также и выселенцы из пресных вод.

Особенность гидрологического режима всей системы южноевропейских водоемов состоит в сравнительно затрудненной вертикальной циркуляции воды. Слабое, а иногда очень слабое перемешивание вод приводит к застойным явлениям в морях, к отсутствию кислорода в глубинах, насыщению вод сероводородом и накоплению неразложившихся органических веществ в донных осадках. С особенной интенсивностью этот процесс идет в Черном море, где в некоторых донных отложениях количество органического вещества достигает 35 %. Такие илы подобны сапропелям и в высушенном виде могут гореть. Это органическое вещество уже не включится в круговорот веществ, оно погребено на десятки миллионов лет.

Следует выделить процесс сероводородного брожения в Черном море, протекающий здесь в громадном масштабе. Впервые в «Глубомерной» черноморской экспедиции 1890-1891 гг. были проведены микробиологические исследования и академиком Н.Д.Зелинским установлено насыщение воды с 125 — 200 м и до дна сероводородом. Была выделена особая бактерия — Microspira aestua-rii,образующая сероводород. Общее количество газообразного сероводорода, содержащегося в водах Черного моря, превышает 16 тыс. км3.

С переходом из Средиземного в наши южные моря из-за значительного падения солености изменяется качественный состав планктона. Число видов солоноватоводных и пресноводных форм, главным образом зеленых и синезеленых водорослей, резко возрастает и составляет 43 % всех форм фитопланктона.

Азовское море по показателям биологической продуктивности стоит на первом месте среди всех морских водоемов мира. Максимальная биомасса фитопланктона в период цветения достигает колоссальной величины 200 г/м 3 , в Каспийском море она вдвое меньше — 100 г/м 3 ; 10-15 г/м 3 довольно обычные показатели биомассы фитопланктона в Азовском и Каспийском морях в весенне-летнее время. Подобную картину можно наблюдать и в отношении бентоса. В Азовском море биомасса бентоса достигает максимума (300 — 500 г/м 2 и более), в Черном море ее показатели составляют до нескольких сот граммов на 1 м 2 , дальше на восток она опять снижается.

Улов рыбы на единицу площади в Средиземном и Азовском морях различается в 150 — 200 раз.

Замечательным явлением в жизни южных морей можно считать постоянные миграции рыб, которые имеют одну общую направленность: для откорма на восток, в районы с более обильной пищей, а в зимнее время и для размножения — на запад, в более теплые моря. С началом лета из Средиземного моря в Черное мигрируют массы рыб и среди них пеламида, скумбрия, хамса и др. Многие черноморские рыбы, «зимующие» в южной, более теплой части Черного моря, летом перемещаются на север в более кормные места, недоступные им в зимнее время. Отмечается массовый переход некоторых рыб из Черного моря через Керченский пролив в Азовское. К зиме они покидают его.

Таким образом, рыбы, населяющие Черное и Азовское моря и способные перемещаться на большие расстояния, используют с наибольшей для себя выгодой в разные периоды года и на разных стадиях своего жизненного цикла различные районы трех морских водоемов. Нечто подобное на суше можно видеть в сезонных миграциях перелетных птиц.

Черное море по физическим свойствам и по видовому составу обитателей из всех южнорусских морей лучше всего отвечает понятию «море». Реки дают ежегодно в Черное море примерно 400 км 3 пресной воды, т.е. примерно 0,001 всего объема моря. Больше половины этой воды приносит Дунай. Особенность Черного моря состоит в том, что животные и растения заселяют лишь верхние слои воды: у берегов до глубины примерно 200 м, в открытом море — еще более поверхностные воды, местами лишь до 90 м.

Несмотря на сообщение через проливы Босфор и Дарданеллы со Средиземным морем, фауна Черного моря в 14 раз беднее его по видовому составу и совсем лишена ряда групп, широко распространенных в последнем. Это обеднение связано как с понижением солености, так и с тем, что глубже 120-150 м начинается «царство сероводорода» и все организмы, жизнь которых связана с большими глубинами, естественно, не могут в нем существовать.

Температура поверхностной воды в летнее время достигает у побережий 27 — 28 и даже 29 °С, а в центральных частях моря до 22 °С. С глубиной температура падает и с 150 — 200 м до дна остается постоянной в течение года (около 9°С). В зимнее время поверхностные воды Черного моря сильно охлаждаются. В северной его части, в северо-западном и северо-восточном районах, зимой температура может опускаться до -1,4 °С и образуется лед. Поверхностные слои остальных участков моря, особенно южных, сохраняют температуру 8 -9 °С.

Черноморский фитопланктон включает примерно 150 видов одноклеточных водорослей, причем основная их масса относится к диатомовым (свыше 50 видов); немного уступают им перидинеи (36 видов). Вследствие значительного опреснения воды в планктоне преобладают зеленые и синезеленые водоросли. Как в морях и океанах умеренной зоны, в развитии фитопланктона имеют место два максимума — осенне-зимне-весенний, когда наблюдается массовое развитие диатомовых, и летний — период доминирования перидинеи. Во время «цветения» воды количество клеток фитопланктона диатомовых в одном литре достигает десятков миллионов, а перидинеи — десятков тысяч. Как обычно, у побережий и в заливах планктон гораздо обильнее (до нескольких миллиграммов, а иногда и граммов в 1 м 3 воды), чем в открытых частях моря, где его количество не превышает нескольких десятков миллиграммов в 1 м 3 . С глубиной количество фитопланктона уменьшается и на отметке 100 — 200 м сходит на нет.

Общий характер распределения донной фауны от уреза воды до глубины 200 м был установлен С. А. Зерновым (1912), который описал восемь основных типов биоценозов бентоса, опубликовал первую биогеографическую карту распределения морского бентоса. Биомасса бентоса, по его данным, составляет 0,5 — 4 кг/м 2 , а во всем море — 15 — 20 млн т.

Рыб в Черном море примерно 150 видов. По сравнению со Средиземным морем (около 550 видов), черноморская ихтиофауна бедна. Она состоит в основном из средиземноморских мигрантов (105 видов), относительно не требовательных к солености воды. Таковы, например, из прибрежно-донных рыб два вида ската, султанка, морской ерш, морской конек, зеленушки, кефали, из пелагических — хамса (анчоус), скумбрия (макрель), акула-катран (единственная широко распространенная в Черном море, достигающая лишь одного метра длины) и т.д. Значительную группу составляют черноморско-каспийские реликты, например каспийско-черноморские сельди и многочисленные бычки. Наконец, большую группу образуют, по существу, пресноводные рыбы, распространенные в этом море, например щука и судак.

Рыбный промысел дает на Черном море до 50 тыс. т, он приурочен к районам развития фитопланктона и бентоса.

Весной через Босфор в большом количестве входят в Черное море хамса, скумбрия, пеламида, луфарь, ставрида, тунец, шпрота, сардина и некоторые другие рыбы. Рыбы Черного моря мигрируют на откорм из западной его части в северо-западную, а из восточной части — через Керченский пролив в Азовское море.

Морские млекопитающие представлены в Черном море тремя видами. Из них многочислен настоящий дельфин, или дельфин-белобочка, имеющий длину 1,5 -2 м, длинное, острое рыло, черную спину и светлые, как и брюхо, бока. Это обитатель открытого моря, питающийся мелкой пелагической рыбой, и лишь отдельные особи случайно подходят близко к берегам. Держится он косяками, число голов в которых достигает иногда нескольких тысяч. Более мелкий тупомордый пыхтун, или морская свинья, придерживается берегов и устьев рек и питается главным образом мелкой донной рыбой. Наконец, афалина, являющаяся, как и белобочка, космополитом, — прибрежный дельфин, скрывающийся днем среди скал, а ночью охотящийся небольшими группами, преимущественно за крупной придонной рыбой.

Азовское море — самое маленькое и мелкое из всех морей России. Общий приток пресной воды из Дона и Кубани составляет примерно 60 км 2 , т. е. почти четверть всего объема моря. В силу этого в восточной части Таганрогского залива соленость падает до 2 — 3 ‰, в центральной части моря она достигает 10- 11 ‰, в части, прилежащей к Керченскому проливу, — 17,5‰, в северном Сиваше (Гнилое море) — 40 ‰. В зимнее время Азовское море замерзает, в иные годы на 4 — 4,5 мес. Толщина льда достигает 80 — 90 см.

Основную массу фауны составляют средиземноморские вселенцы, некоторые из них нашли здесь исключительные условия для массового развития. Все это эвригалинные формы, встречающиеся при солености от 7 до 27 ‰, а некоторые из них даже от 2 до 50 — 70 ‰. Меньше представлены понтические реликтовые формы, которые, за немногими исключениями, обитают при солености 3 -5‰. Для азовской фауны свойственны также ультрагалинные формы, столь типично выраженные в Сиваше и в массовых количествах встречающиеся при солености выше 30 ‰, среди них — рачокArtemia salina.

Из средиземноморских иммигрантов наибольшее значение имеют группы полихет (22 вида), моллюсков (12 видов) и амфипод (11 видов). Качественное обеднение средиземноморской фауны в Азовском море можно видеть на следующем примере: из 137 видов кишечнополостных Средиземного моря здесь обитают только 3, из 1450 видов моллюсков — 12, из 300 видов планктонных веслоногих ракообразных — 8, из 51 вида крабов — 1, из 223 видов амфипод — 12 видов и т.д.

Две основные фауны Азовского моря — средиземноморская и реликтовая понтическая — существуют раздельно, не смешиваясь. В восточной части Таганрогского залива сосредоточена реликтовая фауна, в западной — средиземноморская, а между ними расположена широкая зона с соленостью 3,6 — 7,2 ‰, где обитают только самые эвригалинные представители обеих фаун.

Донные биоценозы Азовского моря характеризуются высокими показателями биомассы и продуктивности и наряду с этим очень малым числом видов, входящих в состав биоценоза. Здесь двустворчатые моллюски значительно превышают по обилию все другие группы животных. С полным правом Азовское море может быть названо моллюсковым морем, где две формы (кардиум и синдесмия) значительно преобладают по численности над остальными. В восточной части Таганрогского залива, перед дельтой Дона, на отмелях предустьевого района в большом количестве обитают также пресноводные двустворчатые моллюски.

Громадные массы планктона и бентоса используются рыбой — конечным звеном пищевых цепей. Благодаря мелководности моря бентос легко доступен всем рыбам, даже пелагическим. Несъедобных групп в нем очень мало, крупные организмы также отсутствуют, даже единственный обитающий в Азовском море крабик — брахинотус — во множестве поедается рыбами. Особенно интенсивно идет откорм рыбы в более мелководной части Азовского моря до глубины 5 -6 м, в его восточной и северной частях. В восточной половине моря летом концентрируются лещ, севрюга, тарань, и поедание ими бентоса настолько велико, что биомасса его к осени существенно снижается.

Всего в Азовском море обитает 79 видов рыб. По составу фауна близка к черноморской, но ряд рыб, распространенных в Средиземном и Черном морях, в Азовское не проникают. Однако здесь есть некоторые пресноводные рыбы, отсутствующие в Черном море, например линь и язь. Вместе с тем в Азовском море водится много рыб, распространение которых в Черном море ограничено опресненными лиманами. Здесь же они встречаются в больших количествах (окунь, сазан и др.). Из дельфинов в Азовском море обычна только морская свинья.

Часть рыб, например бычки, держится в Азовском море круглый год, часть их приходит на теплое время года из рек (судак, лещ, сазан, тарань), часть — из Черного моря (хамса, камбала, сельдь). Азовский промысел строится на ценных в пищевом отношении осетровых, карповых и судаке. Они составляют почти половину всего улова, дают примерно четверть добываемых в России осетровых и примерно половину общей добычи судака.

В последние 20 лет Азовское море было сильно загрязнено пестицидами и тяжелыми металлами, выносимыми с речным стоком, в нем повысилась соленость из-за уменьшения притока речной воды, забираемой в больших объемах на орошение и технические нужды. Это привело к уменьшению числа видов планктона и временами массовому развитию гребневиков.

16. Каспийское море— величайший в мире замкнутый водоем, несколько превосходящий по площади Черное море, — с водой небольшой солености (2-13‰), населенный своеобразной реликтовой, ранее гораздо более широко распространенной фауной.

Полностью изолированный и на тысячи километров удаленный от Мирового океана, расположенный во внутренних районах Евразии, он обладает многими свойствами моря: большая площадь и объем воды, сильная штормовая деятельность, своеобразный гидрохимический режим. Каспий — крупнейшее озеро мира: на его долю приходится более 40 % всего объема озерных вод мира. Площадь Каспия при нынешней высоте его уровня составляет около 400 тыс. км 2 (без залива Кара-Богаз-Гол), объем воды — 78 тыс. км 3 . Впадина моря вытянута меридионально почти на 1200 км при ширине 200 — 450 км, длина береговой линии (вместе с островами) — около 7 тыс. км.

Как бы естественным образом Каспийское море делится на три части — северную, очень мелководную (не более 10- 12 м), среднюю, с глубинами до 770 м, и южную, еще более глубокую (до 1000 м). Средняя и южная части Каспия разделены мелководьем на широте Апшеронского полуострова. Особенностью Каспия являются сильные колебания его уровня, в том числе понижение почти на 2 м в 30 -50-е и подъем в 90-е годы прошлого столетия.

По температурному режиму северная и южная части Каспия сильно разнятся. В летнее время в поверхностных слоях по всему морю устанавливается высокая температура от 24 °С в северной части до 27 °С — в южной. В зимнее время различия очень резки: в открытых южных акваториях Каспия температура не опускается ниже 9 °С, а в его северной части падает ниже нуля, и на поверхности моря образуются льды, во многих местах сплошные и сохраняющиеся в течение нескольких месяцев. С глубиной температура воды падает, но глубже 400 м она постоянна весь год и составляет 5 -6°С.

Периодическая изменчивость уровня Каспия — один из самых ярких его феноменов. В историческое время Каспийское море располагалось ниже уровня Мирового океана. С момента начала инструментальных наблюдений (с 1830 г.) за уровнем моря амплитуда его колебаний составила 4 м, от -25,3 м (по отношению к нулю уровня Мирового океана) до -29 м в 1977 г. В XX столетии уровень Каспийского моря существенно изменялся дважды. В 1929 г. он стоял на отметке около -26 м и был близок к этой отметке в течение почти столетия, поэтому такое положение уровня рассматривалось как среднемноголетнее или вековое. В 1930 г. уровень стал стремительно снижаться. Уже к 1941 г. он понизился почти на 2 м. Это привело к обсыханию обширных прибрежных площадей дна. Понижение уровня продолжалось до 1977 г. и достигло отметки -29,02 м. Это самое низкое положение за последние 200 лет.

В 1978 г. началось, вопреки всем прогнозам, повышение уровня моря. По состоянию на 1994 г. уровень Каспийского моря находился на отметке -26,5; за 16 лет уровень поднялся более чем на 2 м. Скорость этого поднятия составила 15 см/год. Приращение уровня в отдельные годы было выше и в 1991 г. достигало 39 см (рис. 94).

В середине 90-х годов тенденция к подъему уровня Каспия оценивалась как устойчивая. Балансовым методом прогнозировалось,

что к 2005 г. уровень может достигнуть отметки -24,8 м с обеспеченностью 5 %. Однако, поскольку причины колебаний уровня Каспия недостаточно ясны, не исключалось, что быстрый подъем уровня может смениться фазой стабилизации или даже его падением. Фактически, фаза подъема уровня с 1995 г. сменилась фазой его стабилизации и падения, продолжительность и интенсивность которой также не поддается прогнозу. В 1996 г. (впервые с 1978 г.) отмечено понижение уровня в среднем за год на 18 см.

Исторические и палеогеографические данные свидетельствуют о том, что изменения уровня Каспия квазипериодического характера с амплитудой до 15 — 25 м являются его характерной чертой в течение последних 5 — 2 тыс. лет.

Р. К. Клиге (1998) показал факт обратной связи колебания уровня Каспия и Мирового океана за последние 2000 лет. При этом если уровень Мирового океана изменялся в амплитуде около 1,4 м, то уровень Каспия колебался в пределах 6 м. Отсюда следует, что неустойчивость «озерной среды» существенно выше океанической. Если же иметь в виду несоизмеримо малые размеры Каспия по отношению к океану, то становится очевидным, сколь нестабильна среда Каспия и каким высоким уровнем экологической пластичности должны обладать виды, выживающие в его акватории или связанные с ним как со средой обитания.

Изменения уровня приводят к глубоким преобразованиям береговой зоны, изменениям условий размещения многочисленных видов гнездящихся птиц, нагулов многих видов рыб, солености, уровня грунтовых вод на прилежащих территориях. Сложная структура террас показывает историческую «нормальность» этих обратимых преобразований.

В период падения уровня Каспия все подобные преобразования рассматривались как катастрофа для состояния его ресурсов и экосистем. Как катастрофа трактовался и последующий подъем. Однако повторяемость и периодичность этих преобразований позволяют считать биоту Каспия весьма приспособленной к ним. Судя по всему, разнообразие само по себе не страдает от всех этих естественных колебаний и изменяется лишь его структура. Более того, фрактальная природа колебания уровня Каспия показывает, что граница Каспия как региона должна рассматриваться как функция времени.

Как обширный водоем Каспийское море имеет длительное палеогеографическое развитие, включавшее стадии открытого, полуизолированных и изолированных бассейнов. Его новейшая геологическая история характеризуется резким нестационарным режимом — чередованием трансгрессивных и регрессивных эпох, определявших основную тенденцию палеогеогра

Высокое биоразнообразие водных и прибрежных местообитаний и сообществ, а также смешение видов в Каспийском море уникально. Регион Каспийского моря находится на пересечении путей миграций миллионов перелетных птиц. Водные виды включают пресноводных рыб, мигрирующих рыб, которые размножаются в реках и нагуливаются в море, и рыб, которые живут исключительно в море. Осетровые — известны среди рыб, приспособленных к сильно изменяющейся солености Каспийского моря. Каспийский тюлень — распространенный промысловый вид, свидетельствует о возможных древних связях с видами тюленей, обитавшими в холодных арктических водах.

Современный Каспий по происхождению является частью древнего слабосоленого Понтического озера, существовавшего 5 — 7 млн лет тому назад. Поэтому наиболее древними организмами является группа солоноватоводных. Среди них отмечается наиболее высокой процент эндемичных видов и даже родов.

Благодаря относительно стабильному во времени режиму солености (постоянно солоноватоводному) и его географическому положению почти все автохтонные виды обнаружены в средней части Каспия и соответственно наивысшее число эндемичных видов насчитывается здесь. Напротив, северная часть Каспия обладает наибольшим разнообразием местообитаний и их биоты. Это обусловлено наличием крупных рек, таких, как Волга и Урал, благодаря стоку которых происходит смешение морской и пресноводной фауны. Именно через речную систему Волги в разное время могли проникнуть в Каспийское море арктические и средиземноморские виды.

В ледниковый период из арктических морей в Каспий проникли тюлень, белорыбица, лосось, мелкие ракообразные. Обычные же для морей, соединенных с океаном, головоногие моллюски, медузы, губки, многощетинковые черви, полипы и другие в Каспии отсутствуют, но, как показали акклиматизационные мероприятия, хорошо приживаются. В Каспийском море этих гидробионтов нет, так как в Черное море из Средиземного они попали тогда, когда Каспий был уже изолирован, и только морская игла, атерина и один вид бычка, попавшие в Каспий до его разъединения с Черным морем, имеют средиземноморское происхождение.

В пределах Каспия выделено более 200 культур гетеротрофных бактерий, принадлежащих к 60 видам и 22 разновидностям родов Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Sarcina, Chromobacterium. В северной части Каспия содержится больше видов и разновидностей бактерий, чем в его южной и средней частях, что опять же связано с поступлением волжских вод, богатых биогенными элементами. Из 145 исследованных штаммов 59 могут окислять сырую нефть. Всего в Каспии описано 13 видов аспорогенных дрожжей, относящихся к четырем родам. Все они в небольших количествах обнаружены в водах северной части Каспия и некоторые из них активно ассимилируют нефть и нефтепродукты. Fe- и Mn-окисляющие бактерии наиболее многочисленны и разнообразны в илах этой части Каспия.

Во всем Каспийском море зарегистрировано около 450 видов фитопланктона, 120 видов и форм зоопланктона, 380 видов макрозообентоса и 126 видов и подвидов рыб. Распределение этого биоразнообразия по акватории неравномерно, наибольшее разнообразие наблюдается в северной части Каспия благодаря его особым гидрологическим, физическим и геологическим условиям. Например, из 450 видов и форм фитопланктона 414 обитает в северной части Каспия и только 71 — в южной. Фитопланктон представлен шестью основными отделами, из которых наиболее богаты видами Bacillariophyta и Chlorophyta. Кроме этого, Chrysophyta и Euglenophyta представлены 1 — 5 видами, которые обнаружены только в северной части Каспия. Основная биомасса фитопланктона сосредоточена в дельтах Волги и Урала, а также на границе, разделяющей северную и среднюю части моря. Дельтовые районы обладают наибольшим разнообразием видов. Причем 203 вида относятся к пресноводным. Количество истинно морских видов невелико (39 видов) в северной части Каспийского моря.

В зоопланктоне Каспийского моря веслоногие представлены 18 видами, ветвистоусые 24 видами, коловратки 33 видами. С учетом пресноводных видов из дельт Волги и Урала количество видов веслоногих возрастает до 50, ветвистоусых до 43, а коловраток до 300 видов. Таким образом, основное разнообразие видов зоопланктона приурочено к дельтовым районам и опресненному северному участку Каспия. Однако большинство автохтонных видов (около 50 % зоопланктофауны) обитает при солености 12 — 23 %0, в основном в глубоководной части моря. Пять представителей арктических видов также являются глубоководными и выдерживают высокую соленость. Представители Средиземноморского комплекса в основном эвригалинны и обитают во всех районах Каспия. Эндемизм планктофауны достаточно высок и представлен 16 видами ветвистоусых рачков, семью видами веслоногих рачков и двумя видами коловраток, что составляет около 20 % общего числа видов.

Донная фауна Каспийского моря образована 379 видами — представителями 13 классов. Как и для всей фауны Каспия, среди донной фауны высок процент эндемизма на родовом и видовом уровнях (41 %). Эндемизм характерен для ракообразных и моллюсков, что свидетельствует о древности экосистем Каспия. В целом донная фауна распределена следующим образом:

автохтонный Каспийский комплекс — 310 видов;

средиземноморский комплекс — 29 видов;

арктический комплекс — 9 видов;

пресноводный комплекс — 31 вид.

Более половины автохтонных видов приспособлены к различным условиям солености и температуры. Донная фауна северной части моря по сравнению с его средней и южной частями гораздо беднее в видовом отношении. С продвижением с юга на север постепенно исчезают автохтонные двустворчатые и брюхоногие моллюски, нематоды, турбелярии, глубоководные амфиподы, изоподы и кумовые. В северной части моря обнаружено 234 вида донных животных, 132 вида автохтонного комплекса, 4 вида средиземноморского комплекса и ни одного представителя арктического комплекса.

Состав ихтиофауны, как отмечалось, отражает сложную эволюцию этого водоема. Представители современной каспийской ихтиофауны впервые появились 5 — 7 млн лет назад в слабо осолоненном Понтическом море. Среди них были рыбы следующих родов, типичных для современных пресных и солоноватых вод: Huso, Acipenser, Clupeonella, Alose, Rutilus, Scardinius, Tinea, Pelecus, Cyprinus, Cobitis, Perca и представители семейства Gobiidae.

В Каспийском море обитают представители 17 семейств рыб. Большинство из них карповые (33% общего числа видов), бычки (28 %) и пузанки (14 %). Относительно высокий процент составляют осетровые (5,5 %). 63 вида и подвида рыб (50 %) по происхождению являются автохтонами, 5 видов относятся к средиземноморскому комплексу, два вида — к арктическому и 56 видов и подвидов (44 %) — к пресноводному комплексам. Восемь видов рыб появилось в Каспии в результате деятельности человека (кета, пестрый и белый толстолоб, белый амур, речной угорь, гамбузия и два вида кефалей).

По сравнению с Мировым океаном и соединенными с ним морями животный мир Каспийского моря беден видами, особенно строго морскими группами. Здесь полностью отсутствуют кораллы, иглокожие, крабы, скаты, акулы, китообразные. Однако очень высок процент эндемичных видов (около 60 %). Основную часть фауны составляют каспийские автохтоны. Некоторые из них имеют морских предков (некоторые сельди), другие — пресноводных, например карповые и окуневые. Очень характерную группу составляют переселенцы из Арктики, попавшие сюда в послеледниковое время, главным образом по речным системам. Из рыб к ним относятся белорыбица (из лососевых) и настоящий лосось, или семга, обе образующие в Каспии местные подвиды, из млекопитающих — каспийский тюлень, очень близкий к северной нерпе. Весьма примечательно, что размножаются эти по происхождению северные животные в зимнее время, тюлень — на льду. Дельфинов нет.

Эндемизм прослеживается начиная с рода и возрастает при переходе к более мелким таксономическим категориям. Во всем Каспии в настоящее время обитают представители четырех эндемичных родов, 31 эндемичного вида и 45 эндемичных подвидов рыб. Наибольшее количество эндемичных видов и подвидов относится к семействам бычковых и сельдевых, что свидетельствует об энергичном процессе видообразования в этих группах. Особые гидрологические условия позволили образоваться разным группам сельдей — проходной, полупроходной и морской. Различия этих групп достигли видового статуса, что привело к образованию шести новых эндемичных видов. Причины быстрого видообразования бычков не ясны. С одной стороны, некоторые морские виды приспособились к обитанию в опресненных дельтовых водах, с другой — максимальное видовое разнообразие бычков отмечается в глубоководных районах моря.

Наряду с видами рыб, ареал которых сравнительно ограничен, имеется много форм, совершающих протяженные миграции из одних зон Каспия в другие, а также из моря в реки. Из состава ихтиофауны моря наибольшее количество форм относится к категориям морских и речных рыб, остальные — к проходным и полупроходным (табл. 10).

В море нерестятся преимущественно сельдевые и бычковые, кефали, атерина и морской судак. В реках и водоемах дельты и поймы рек размножаются представители семейства осетровых, сельдевых, лососевых, карповых, окуневых и др. Некоторые рыбы размножаются как в море, так и в реках, причем для одних (бычковые, каспийский пузанок, килька обыкновенная) основными являются морские нерестилища, в то время как для других (сазан, усач) — речные.

В распределении ихтиофауны Каспия, как и всей его фауны в целом, ярко выражена вертикальная зональность. Основная масса рыб обитает в прибрежной зоне до глубины 50 — 75 м. К пелагическим рыбам Каспия относятся все виды сельдей, килек, атерина, кефаль, вобла, судак, сом. По количеству форм (видов и подвидов) число пелагических рыб равно числу придонных рыб, однако

Источник