- Путь «Из варяг в греки»

- Исторические источники

- Маршрут пути и его особенности

- На чем плавали из варяг в греки

- О чем это говорит

- Путь из варяг в греки

- Где проходили маршруты?

- Кто открыл путь из варяг в греки?

- Каково значение пути?

- Что случилось с маршрутом?

- Путь из варяг в греки: описание маршрута и его значение

- Протяженность маршрута

- Географические особенности

- Историческое значение

- Привозные товары

Путь «Из варяг в греки»

И рад бы в рай, да дверь то где?

Некрасов Николай Алексеевич

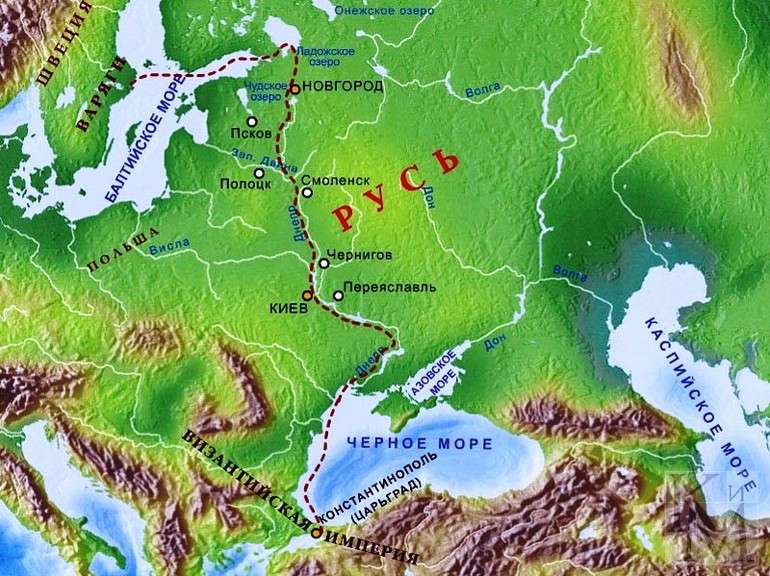

Становление государственности у Восточных славян принято связывать с выгодным географическим положением, в результате которого страна соединяла Север и Юг Европы, получая уникальные возможности для торговли. Выгодность положения связана с тем, что на территории проходил знаменитый путь из варяг в греки. Путь получил такое название, поскольку связывал Варяжское (Балтийское) море и Византийский (греческий) город Константинополь. Благодаря выгодному торговому положению вдоль Пути возвысились такие города как Новгород, Смоленск, Любеч, Чернигов, Киев.

Исторические источники

В отечественной истории вопрос торгового пути из варяг в греки рассматривается поверхностно. В результате многим известно, что этот путь был, но никаких деталей о нем неизвестно. Понять это легко, поскольку в школьных учебниках этому вопросу уделяется всего несколько абзацев, где говорится, что этот путь создал фундамент для образования государства Руси. Причем этот аргумент используется как в норманнской, так и в антинорманнской теории.

В исторических документах есть 2 источника, в которых прямо говорится о наличии торгового пути с севера на юг Европы:

- Книга «Об управлении империей», глава 9 «О росах, отправляющихся с моносилами в Константинополь». Это книга византийского императора Константина 4.

- Повесть временных лет. Историческая достоверность этого источника ненадежна, тем не менее рекомендую почитать отрывок из этой книги, где в данном торговом пути появляется еще 1 пункт назначения — Рим.

Получается, что Повесть временных лет не может использоваться в качестве источника. В этом документе говорится, что торговый путь шел не с севера на юг. Он шёл из Варяжского (Балтийского) моря к Риму, оттуда в Царьград и только потом к Днепру и вновь к Варяжскому морю. Поэтому обратимся к книге «Об управлении империей», которая считается более достоверной и именно по ней в основном и изучают ПВГ. Этот исторический источник очень объемный, но тезисно его основные положения касательно торгового пути:

- Плавание происходило в июне.

- Торговый маршрут был регулярным.

- В качестве плавательных средств использовались лодки однодревки.

Маршрут пути и его особенности

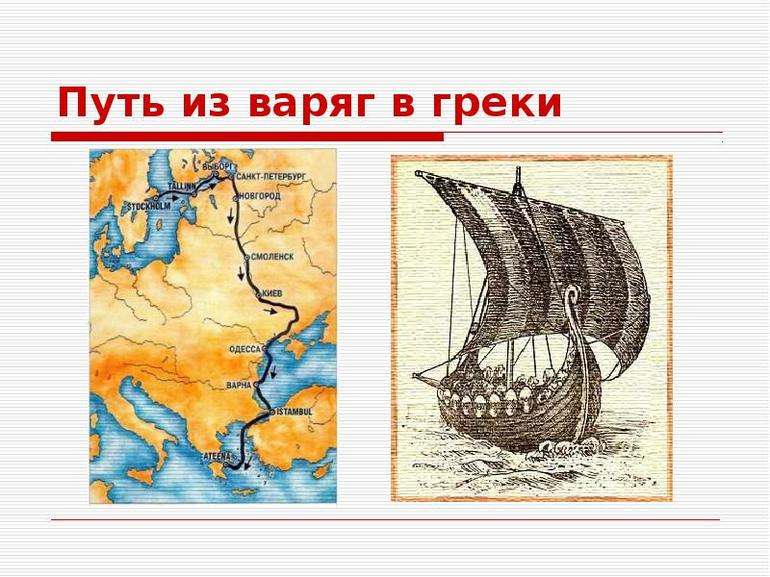

Маршрут пути из варяг в греки включает в себя озера, реки и моря. Его изучения важно для понимания существования этого торгового пути. Ведь протяженность его очень велика и он соединяет большие территории. И это все в 9 веке.

- Балтийское (варяжское) море

- Через реку Неву в Ладожское озеро

- Через реку Волхов в озеро Ильмень

- Река Ловать

- Река Днепр

- Через Черное море на Царьград/Константинополь/Стамбул

Географически действительно происходит соединение Северной и Южной Европы. Но есть важный момент — путь по Волхову и Ловати осуществляется против течения. А если рассматривать обратный путь (из Черного моря в Балтийское), то весь путь по Днепру идет против течения. Напрашивается вывод, что уже в 9 веке славяне должны были обладать кораблями, которые могли преодолевать большие расстояния против течения.

Внимательное рассмотрение Пути позволяет заметить, что соединения рек Ловать и Днепр нет. Путь между реками преодолевался сухопутно (волоком), а ведь это большое расстояние. Более того, таких волоков было 2: первый из Ловати в Двину, а второй из Двины в Днепр. Есть еще две нестыковки, касающиеся Днепра:

- Это одна из крупнейших рек Европы, и на ней множество порогов. Сквозное судоходство по Днепру началось только в 1932 году, после строительства Днепрогэс, в результате чего образовалось Днепропетровское водохранилище и пороги выровнялись.

- В устье реки нет порта. У любой реки, по которой осуществлялось судоходство имелся порт в устье реки. Такой порт есть на Дону, у Двины, на Волге и других реках. На Днепре порта нет.

На чем плавали из варяг в греки

Рассматривая маршрут торгового пути,в большинстве источников он просто описывается, но не проверяется. Мы уже говорили о странностях движения против течения и специфики судоходства по Днепру. Допустим, что все это незначительно и путь из варяг в греки действительно проходил по тому маршруту, который сегодня всем известен. Тогда возникает другой вопрос — на каких кораблях или других плавательных средствах осуществляли торговый путь из Балтийского моря в Черное? Ведь такие плавательные средства должны были быть пригодными для судоходства по морю, по рекам и по озерам. На флоте такие корабли называют классом «озеро — море» и «река — море». Впервые корабли такого класса появились в 20 веке. Поэтому обратимся к первоисточникам, чтобы разобраться на чем плавали славяне. В книге «Об управлении империей» императора Константина 4 говорится, что росы плавали на лодка однодревках. Еще их часто называют долбенками. Таки лодки строились из цельного куска дерева, откуда выдалбливалась оснастка. Внешний вид таких лодок примерно такой.

На такой лодке можно плавать по озерам, с ограничением — по рекам. Но как на такой лодке плавать по морям? Более того, в плавании брались товары, инструменты, продовольствие. На таких лодках этого просто не увести. В историческом музее Москвы выставлен экземпляр лодки однодревки — высота бортов — 70 сантиметров, длина — порядка 6 метров, толщина бортов — 1 сантиметр. Абсолютно непонятно, как на таких лодках можно было плавать на такие дистанции.

О чем это говорит

Исторические источники указывают, что путь из варяг в греки существовал, но сведения о нем настолько скудные, что нельзя однозначно ответить на вопрос где этот путь проходил, как по нему передвигались, зачем плавали в Царьград и как возвращались назад нет. Есть только обобщенные сведения. Все это говорится не для того, чтобы поставить под сомнения древнюю историю России, а чтобы показать, что в трактовке этого Пути не все однозначно. Мы просто перечислили факты, а выводы каждый делает сам.

Источники и дополнительный материал по теме:

Источник

Путь из варяг в греки

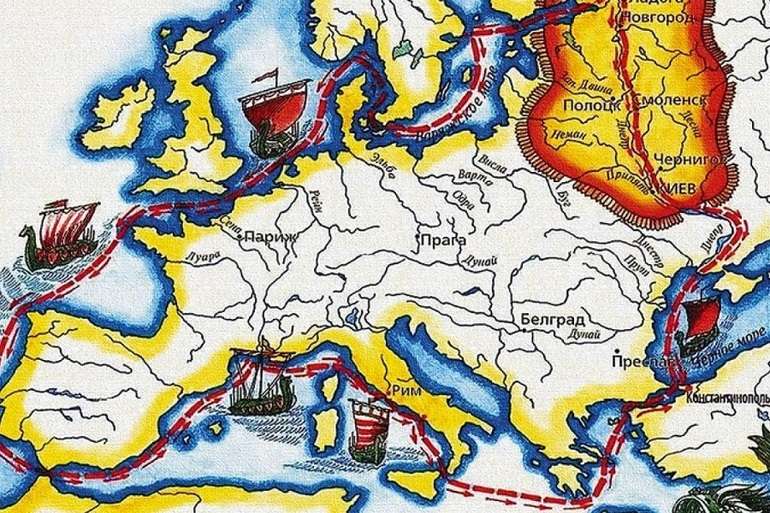

Путь из варяг в греки (или «Варяжский путь», «Восточный путь») — это древнее название водных торговых маршрутов, которые проходили от Балтийского моря к Средиземному, опоясывали всю Европу и соединяли Скандинавию с Византией.

В истории Древней Руси этот путь упоминает монах-летописец Нестор в Повести временных лет (12 век). Он называет его «путь из Варяг в Греки и из Греков…».

Где проходили маршруты?

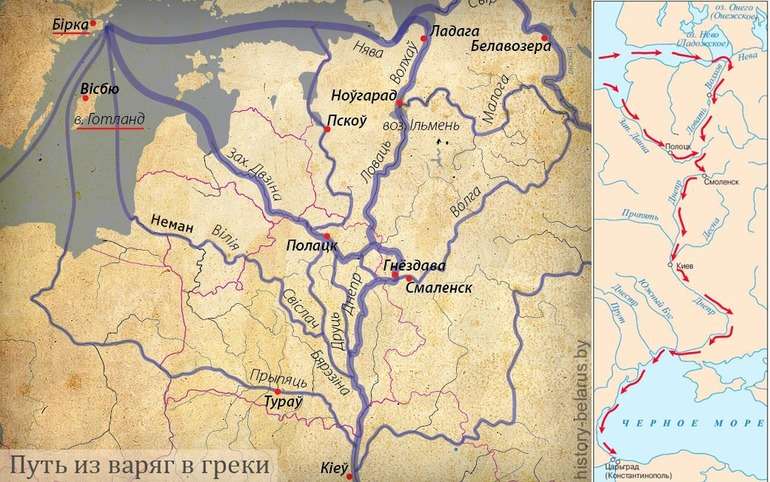

Первый путь начинался от Балтийского моря (в то время оно называлось Варяжским), проходил по Неве к Ладожскому озеру, через реку Волхов в озеро Ильмень, далее по рекам Ловать, Днепр в Черное море. А затем по морю попадали в Царьград.

Царьградом в Древней Руси называли Константинополь — современный Стамбул.

Маршрут тянулся на более чем 2,5 тысяч км. Торговцам приходилось идти и через вóлоки — участки суши между реками, когда судно приходилось волочить по земле.

Путь пролегал через города:

- Новгород (Великий),

- Псков,

- Полоцк,

- Смоленск,

- Чернигов,

- Киев,

- Переяславль,

- Царьград (Константинополь).

Другой путь — из Балтийского моря на запад, через Северное море и затем Бискайский залив. Этот путь опоясывал Европу с левой стороны и приводил в Средиземное море.

Третий — из Балтийского моря в Каспийское: через реку Неву и Ладожское озеро, по реке Волхов в озеро Ильмень, затем через реки Мста, Пола и др. — до реки Волги и в Каспийское море.

Кто открыл путь из варяг в греки?

Историки спорят о том, кто был первооткрывателем пути. Наиболее популярная версия — это маршруты древнескандинавских правителей и викингов.

У торговцев путь из Балтийского моря через Древнюю Русь по рекам в Царьград стал популярным в 9–12 вв. Так они попадали в Византию и обратно.

Каково значение пути?

Путь из варяг в греки был важнейшим торговым маршрутом. Он не просто проходил через Древнюю Русь. Славяне сами активно использовали его для внутренней торговли; он соединял два важнейших в то время города — Новгород и Киев.

Транспортом служила ладья — судно с парусом и вёслами. Оно было лёгким с неглубокой посадкой. Это позволяло славянам проходить волоки (участки суши) и пороги на реках.

С севера на юг везли меха и шкуры, а также мёд, воск, оружие, серебро, ювелирные изделия и другие товары.

Из Византии в Скандинавию (с юга на север) доставляли специи, вино, масло, украшения (бусы, браслеты), шёлк и другие ткани, книги, стекло, оружие и др.

Что случилось с маршрутом?

Окончательно путь перестали использовать с 13 века, когда произошло монгольское нашествие на Русь.

До этого маршрут постепенно терял свою популярность. Это было связано с несколькими причинами:

- Путь был нелёгким: торговцам приходилось преодолевать пороги, идти против течения, и тащить суда по суше.

- Путь был опасен ещё и тем, что он проходил через территорию, занятую кочующими племенами — печенегами и половцами. Они нападали на суда и забирали добычу.

- Стали развиваться пути по суши из Европы.

Источник

Путь из варяг в греки: описание маршрута и его значение

Водный путь «из варяг в греки» также назывался Варяжским или Восточным. Он соединял север (Балтийское море) и юг (Византию), до XII века оставаясь одним из самых важных и востребованных. Огромное значение путь имел для русских купцов, которые могли торговать с Константинополем и скандинавскими странами, хотя первоначально дорогой пользовались варяги для нападения на Европу.

Протяженность маршрута

Путь «из варяг в греки» пролегал только по водной поверхности: рекам, озерам и морям. В условиях IX—X вв. еков это было крайне удобно для тех, кто желал поскорее добраться из одной точки в другую.

Стоит сразу отметить, что названия «варяги» и «греки» не полностью соответствуют современным. Варяги на карте — это скандинавские жители, обычно наемные воины, греками же в Древней Руси были жители Византии, которые говорили на греческом языке. Путь «из варяг в греки» проходил по следующему маршруту:

- Он начинался на Скандинавском полуострове в одном из крупных торговых городов — Сигтуне или Бирке. Также он мог начинаться на острове Готланд или на южном берегу Балтийского моря — в Щецине, Старигарде, Винете или Ральсвике.

- Далее он проходил по Балтийскому (Варяжскому) морю и выходил через Финский залив.

- После этого корабли следовали по реке Неве в Ладожское озеро.

- Проплывали реку Волхов в озеро Ильмень, следовали по рекам Ловать и Днепр.

- Через Черное море корабли добирались до Константинополя (Царьграда), нынешнего Стамбула.

Таким же образом плыли в обратную сторону.

Географические особенности

Проследить дорогу «из варяг в греки» по карте довольно просто, там же можно заметить, что она соединяла Северную Европу с Южной. Длина маршрута составляла более 2 тысяч километров. Путешественники должны были обладать крепкими и надежными судами, которые позволили бы легко пройти такое расстояние. Обычно ладьи имели значительные размеры (от 16 м в длину и 2 м в ширину), на них были установлены паруса и несколько пар весел (не менее 8—10).

Чаще всего путешественники шли по рекам весной и летом, осенью отправлялись немногие, так как приближающаяся зима сковывала дорогу льдом. Нередко путешественникам приходилось останавливаться в городах для перезимовки. Другие особенности пути:

- Направляясь в сторону Византии, корабли должны были плыть по рекам Волхов и Ловать против течения. В обратную сторону приходилось двигаться против течения всего Днепра.

- Между Ловатью и Днепром (точнее, между Ловатью — Двиной, Двиной и Днепром) нет водного прохода, то есть путешественникам нужно было тянуть корабли на себе несколько километров.

- Некоторые историки считают, что путешественники плыли не на одном корабле, а пересаживались с тяжелых морских на более легкие и подвижные речные. Последние составляли в длину не более 10—12 метров и опускались только на полметра в воду. Чаще всего пересаживались дважды. После прохождения Балтийского моря меняли морские суда на речные. Второй раз пересаживались в Черном море: в основном использовали византийские торговые суда средиземноморского типа.

- Многие реки были трудны для судоходства из-за большого количества порогов, а озера Ладожское и Ильмень сотрясали штормы.

Несмотря на все трудности, водная дорога намного безопаснее и дешевле сухопутной: не нужно было кормить лошадей и менять их, для себя путешественники также ловили рыбу. Кроме того, на берегу многих купцов подстерегали разбойники, от которых было проще оторваться по рекам.

Историческое значение

Историки до сих пор не могут точно установить, кто первым открыл этот путь. Существуют две точки зрения:

- Освоение шло с севера, а первым его открыл конунг (верховный правитель) Ивар Приобретатель (Широкие Объятья) в VII веке. Описания в скандинавских источниках говорят о том, что открытие совершил Эйрик Путешественник. Это косвенно подтверждается начавшимися набегами скандинавов на южный берег Черного моря и Крым.

- Монах Нестор, автор «Повести временных лет», дал подробное определение и описание пути, но в обратную сторону — от греков к варягам. Он же упоминает о том, что этим путем с юга прошел апостол Андрей, проповедуя Евангелие. Однако это событие могло произойти только в I веке н. э., что делает рассказ Нестора несколько неправдоподобным.

Сегодня большинство историков придерживается первой версии. В IX веке викинги-скандинавы совершали набеги в Европу, наверняка часть пути они прошли реками, постепенно открывая дорогу до Византии. Но воинственные северные жители принесли не только разрушения. На их землях тогда уже правили князья с дружиной, существовала хорошо продуманная религия, в то время как славянские племена только формировали племенные союзы. Неудивительно, что этим путем в Древнюю Русь пришел Рюрик — первый правитель, призванный русичами.

Некоторое время Варяжский путь использовался для военных целей и грабежей, постепенно викингов вытеснили купцы со всех прилегающих земель. Впрочем, первыми купцами стали сами викинги, привозившие в Византию славянских рабов. В XI веке вдоль всего пути постепенно выстроились деревни и крепости, поселились люди, занимавшиеся обслуживанием кораблей и путешественников.

Привозные товары

С развитием торгового дела уменьшился и сам путь. Теперь купцам не нужно было проплывать всю дорогу от Балтики до Черного моря — достаточно было довезти товар до крупных перевалочных пунктов — Киева и Новгорода. Торговали разными товарами:

- Из Скандинавии направляли солдат и рабов, сырец-железо, амбру, вещи из китовой кожи, моржовую кость. Также привозили награбленные товары: французские вина, драгоценности и серебряные предметы, тонкие ткани.

- Из Прибалтики шел янтарь.

- Северная Русь (Новгород) поставляла пушнину (меха), лен и кожу, смолу, мед и воск, леса, кованую утварь и керамику.

- Южная Русь (Киев) торговала хлебом, серебром, ремесленными изделиями.

- Константинополь продавал посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности.

Каждая сторона поставляла собственное оружие и изделия своих ремесленников и художников.

Стоит отметить, что с развитием торговли роль набегов не уменьшилась: даже после воцарения Рюрика славяне продолжили ходить в Константинополь за добычей.

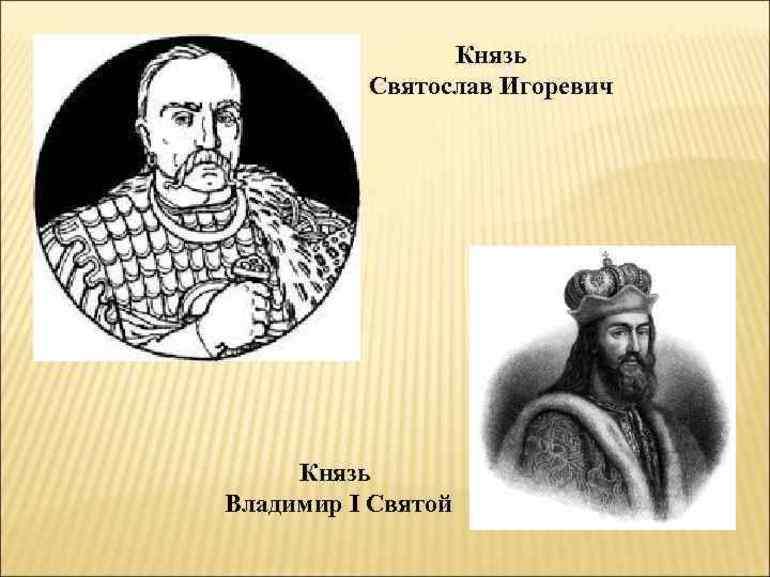

Наибольшее значение путь пережил в X—XI вв. еках при князьях Святославе Игоревиче и Владимире Святославовиче. С XII столетия его роль начала снижаться. Этому способствовали раздробленность русского государства, упадок Византии и последующий перенос центра торговли в Венецию, захват ордынцами Нижнего и Среднего Поднепровья.

Морская дорога «из варяг в греки» существовала около 250 лет, но ее значение для развития Руси огромно. Сперва этот путь использовали варяги в набегах, затем по нему стали активно переправляться купцы, благодаря чему на территории русских земель появились и развились крупные торговые города — Киев и Новгород. Эти же путем прошел первый русский князь Рюрик.

Источник