- Азовские походы

- Предпосылки азовских походов

- Причины, цели и задачи сторон

- Ход походов

- Первый поход: июль — октябрь 1695

- Карта первого Азовского похода Петра

- Второй поход 1696

- Карта второго Азовского похода Петра

- Оценка Азовских походов Петра 1

- Позитивные оценки походов

- Негативные оценки

- Внешняя политика Петра 1

- Восточное направление внешней политики

- Западное (северное) направление внешней политики

- Внешняя политика Петра I

- Северная война 1700 – 1721 гг.

- Подготовка к войне

- Начало войны со Швецией

- Первые победы в Прибалтике

- Основание Петербурга

- Взятие Дерпта и Нарвы

- Распад Северного Союза

- Вторжение в Россию

- Полтавская битва

- Прутский поход

- Гангутский бой

- Последние годы войны. Ништадтский мир

- Персидский (Каспийский) поход 1722 – 1723 гг.

- Основные даты по теме

- Термины

Азовские походы

Мудрец избегает всякой крайности.

Азовские походы начались в 1695 году, когда Петр 1 начал военные походы на турецко-татарскую крепость Азов, которая находилась в устье реки Дон и была важным морским азовским портом. Молодой царь ставил своей задачей вывести Россию к морю. После того, как первый поход не удался, Петр не стал медлить и уже через пол года начал второй поход. На этот раз все прошло успешно для России: страна впервые получила выход к незамерзающему Азовскому морю. Однако дальнейшее продвижение к Черному морю требовало полноценной войны с тогда еще мощной Османской империей, поэтому Петр 1 начал готовиться к новой, Северной войне со Швецией. Статья посвящена описанию причин, хода и результатов Азовских походов, а также анализу оценок Азовских походов известными историками.

Азов был захвачен армией Петра 18 июля 1696 года.

Предпосылки азовских походов

В 1689 году началось официальное царствование Петра 1. Молодой царь одной из своих главных задач видел обеспечение выхода России к морю. Во-первых, для создания мощного флота, во-вторых – для развития торговли и обеспечения культурных связей. Вариантов было два: Балтийское и Черное море. Первый вариант требовал войн со Швецией и Речью Посполитой. Второй – с Крымским ханством и Османской империей. После подписания «Вечного мира» с Речью Посполитой в 1686 году Московское царство не только устанавливает дружественные отношения со своим западным соседом, но и начинает включаться в антитурецкую коалицию в Европе. В результате начались Крымские походы (1687,1689), которые, однако, не принесли России успеха. Однако войны турецкой армии в Европе, а также мощный союз Польши, Австрии и Венецианской республики против Турции существенно ослабили Оттоманскую Порту.

Причины, цели и задачи сторон

После прихода к власти Петра он решил продолжать прежнее направление внешней политики, ссылаясь на возможные ослабления турецко-татарской мощи. Однако новой целью была выбрана турецко-татарская крепость Азов. Петр буквально бредил морем, поэтому Азовские походы были лишь вопросом времени.

Главными задачами России во время Азовских походов были:

- Штурм и захват крепости Азов для обеспечения плацдарма, с помощью которого можно было начать борьбу за выход к Черному морю.

- Превратить морскую крепость Азов в центр создания российского флота.

- Установление контроля за территорией речки Дон, что давало возможность развивать флот и в других городах на Дону, и в случае необходимости спускать их до Азовского моря.

- Ослабление влияния Турции в регионе Азовского моря.

Фактическая подготовка к походу началась с 1694 года. Для организации походов были задействованы донские казаки, а также украинское казачество во главе с гетманом Мазепой.

Ход походов

Всего было два похода. Так как первый был неудачным, Петру 1 пришлось организовывать второй. Давайте рассмотрим их подробнее.

Первый поход: июль — октябрь 1695

Для обеспечения успешного похода Петр 1 создал две армии. Первую возглавил Борис Шереметев, она должна была выполнять отвлекающую роль, нападая в районе Днепра на Крымское ханство. Это должно было вынудить турок переправить флот из Азова. Именно этого должна была ждать вторая армия, задачей которой был непосредственный захват азовской крепости. Эту армию возглавили три генерала: Ф.Лефорт, Ф.Головин и П.Гордон.

В июне 1695 года российские войска подошли к Азову и начали обстрел. Продовольствие было доставлено по рекам, так что российские войска были готовы осуществлять долгую осаду. Однако турки растянули цепи через Дон, чем не давали выйти российским судам в Азовское море и усилить обстрел. Кроме того, наличие трех генералов не пошло на руку российской армии: часто они действовали несогласованно, чем определили безрезультативности похода для России. В сентябре 1695 года российская армия вернулась в Москву. Однако молодой царь не сложил руки. Он дал команду готовиться к новому походу, но при этом пытался вынести максимум уроков из этого поражения.

Первый из Азовских походов не увенчался успехом. Причина — у России не было флота, без которого вести осаду морской крепости невозможно.

Карта первого Азовского похода Петра

Второй поход 1696

Царь нанял несколько инженеров из Запада, которые получили задание начать создание современного российского флота. Местом для эксперимента был выбран Воронеж. В конце 1695 года царь сильно заболел, кроме того 20 января 1696 года умер его брат Иван. Однако даже это не остановило планов Петра 1. Он лично отправился на верфи смотреть за производством российского флота. Кроме того, царь подготовил новое 70-тысячное войско, которое возглавил А.Штеин. Было принято решение нанести стремительный удар с помощью флота (его возглавил Ф.Лефорт), который позволял выйти в Азовское море и окружить крепость Азов. Кстати, Б.Шереметьев должен был во второй раз совершать отвлекающий удар на Крымский полуостров.

С апреля по июль 1696 года длилась осада и обстрел турецко-татарской крепости. 18 июля российские войска добились успеха – Азов был захвачен, а Россия смогла выйти к морю. Кроме того, командующий этим походом А.Штеин получил первое в истории страны звание генералиссимус.

Карта второго Азовского похода Петра

Оценка Азовских походов Петра 1

Несмотря на тот факт, что Азовские походы были успешными (как минимум был положительный итог в виде захвата Азова), среди историков нет однозначного мнения относительно походов. Проанализировав основные взгляды на Азовские походы, можно описать главные позитивные и негативные составляющие этого исторического события.

Позитивные оценки походов

Например, историк С.Соловьев утверждает, что после первого Азовского похода началось рождение российского царя-реформатора Петра 1. Ученый считает, что поражение в первом походе заставило царя воспитать в себе упорство, а победа во втором окончательно убедили в правильности и необходимости искать для России путь к морю.

Ученые, которые специализируются на военной истории, отмечаю, что в Азовских походах было окончательно доказано значение артиллерии для ведения осадной войны. Опыт Азовских походов был использован не только Россией, но и многими странами Европы.

Еще одним позитивным моментом азовских походов историки называют то, что 1696 году Боярская дума постановила «судам быть», фактически это означало создание полноценного морского флота. Кроме того, на это выделялись огромные деньги. Также после этих походов Россия начала колонизацию устья Дона, был построен Таганрог, а позже Ростов.

Негативные оценки

Часть историков делает акцент на фактической безрезультативности походов. Ведь, несмотря на захват Азова, выход к Черному морю требовал дальнейшей полноценной войны с Турцией и Крымским ханством, что требовало огромных ресурсов. В 1700 году началась Северная война, Россия полностью переключилась на войну со Швецией за выход к Балтийскому морю, отказавшись от идеи выйти к Черному морю, которое во время Руси называлось «Русским».

Таким образом, несмотря на наличие историков, которые критично рассматривают Азовские походы Петра 1, можно сказать, что они принесли России свои результаты, а главное – дали новый вызов, желание воевать за море и строить свой флот. Кроме того, они убедили Петра 1 в необходимости реформирования страны.

Источник

Внешняя политика Петра 1

Период правления Петра 1 интересен тем, что царь активно проводил как внутреннюю так и внешнюю политику. В обоих направлениях были предприняты существенные шаги, которые оказали большое влияние на развитие России. Суть внешней политики Петра 1 сводится к поиску выхода в открытое море. Петр хотел сделать Россию морской державой, но границы государства, которые ему достались, не предполагали выхода в море. Для решения этой задачи было 2 направления:

- Чёрное море на Юге. Для продвижения в этом направлении России нужно было вести войну с Крымским ханством и Османской империей.

- Балтийское море на Северо-западе. Продвижение в этом направлении вело к войне со Швецией.

Иными словами можно говорить о том, что внешняя политика Петра 1 разделяется на Восточное и Западное направление. Восточное направление предполагало расширение за счёт выхода к Черному морю, а также расширение границ России по Каспийскому морю. Западное направление предполагала выход к Балтийскому морю. Рассмотрим основные цели и задачи, которые преследовались в каждом из этих направлений, а также основные события, которые сопровождали действия Петра 1 на Востоке и на Западе.

Восточное направление внешней политики

На Восточном направлении Россия в основном преследовала 2 внешнеполитические задачи:

- Борьба за выход к Черному морю.

- Борьба за выход к границам Ирана и Индии. Страны были важны в торговом отношении.

Изначально Петр 1 большое внимание уделял восточному направлению внешней политики, поскольку хотел обеспечить выход России к Черному морю. На начальном этапе достижение этой цели в 1695 и 1696 годах были совершены два Азовских похода. Второй поход оказался успешным. России удалось захватить крепость Азов. С этого момента у России был выход к Азовскому морю и можно было на базе этого продолжать наступление за черноморские просторы. Проблема заключалась в том, что дальнейшее продвижение на юг вело к войне с Крымским ханством и Османской империей.

Азовские походы в конечном итоге привели к войне с Турцией. Россия эту войну не могла вести эффективно самостоятельно, поскольку в стране практически не было флота. Значимость флота однозначно показал первый Азовский поход, который закончился неудачно только из-за слабого русского флота. Несмотря на успешность второго похода, флот Петра 1 по-прежнему был небольшим и слабым. В то время как Турция была сильной морской державой. Для решения этой проблемы Петр 1 организовал Великое посольство. Официально никаких целей и задач у этого посольства не было, однако во всех странах русское посольство пыталось организовать военный союз против Турции. Этого сделать не удалось, однако, удалось создать военный союз с Речью Посполитой против Швеции. В ноябре 1699 года к этому союзу присоединилась Дания. В результате образовался Северный союз России, Польши и Дании против Швеции.

В июне 1700 года Емельян Украинцев заключил мир с Турцией. Это был важнейший шаг, поскольку Петр не нашел союзник для войны с Османской Империей. Заключив мир с врагом на юге, Петр 1 устремил свое внимание на север, и уже в августе 1700 года объявил войну Швеции. На этом завершился первый этап внешней политики в Восточном направлении.

В целом же можно выделить следующие основные события, характеризующие южное и восточное направление внешней политики России эпохи Петра 1:

- 1695, 1696 годы — азовские походы. Россия сумела захватить крепость Азов.

- 1710-1711 годы — война России с Турцией. Карл 12 сумел убедить турецкого султана объявить войну России, после того как Швеция потерпела поражение в Полтавской битве. Этот этап знаменуется Прутским походом Петра 1, который закончился катастрофически. По итогам Петр 1, вернул Османской империи крепость Азов, а также разрушил укрепления крепости Таганрог.

- 1722-1723 годы — война России и Персии. В последние годы правления Петр 1 на выход к Каспийскому морю. В результате этой войны был подписан Петербургский договор. За Российской Империей закреплялись территории побережья Каспийского моря с юга и запада. В последующем эти земли были возвращены Персии в 1730 году.

- 1724 год — очередной договор с Турцией, который разграничивал влияние двух империй на Кавказе.

Западное (северное) направление внешней политики

Петр 1 искренне полагал, что его стране нужны преобразования на западный манер и всей душой стремился к этим преобразованиям. Поэтому достаточно символично, что основной уклон и важнейшие задачи его внешней политики решались именно на западном направлении. Здесь Петр 1 искал реализацию двух целей:

- Выход России к Балтийскому морю.

- Возврат в состав России земель, ранее потерянных государством несколькими веками ранее.

Западное направление внешней политики Петра 1 полностью связано с Северной войной, начавшейся в августе 1700 года. Война длилась 21 год. У нас на сайте есть отдельный материал, посвященный этой войне. Вы можете изучить его и ознакомиться с ходом этого противостояния Северного Союза (России) со Швецией. Сейчас не будем повторяться, только отметим ключевые даты войны, которая позволила Петру 1 выйти к Балтике, основать город Санкт-Петербург и присоединить некоторые регионы Прибалтики:

- 1700 год — начало Северной войны.

- 1702 год — взятие крепости Орешек.

- 1704 год — взятие крепости Нарва.

- 1708 год — битва у деревни Лесная. Этой битве уделяется незначительное внимание в отечественной истории, но именно эта битва внесла коренной перелом в ход Северной войны, и именно битва у Лесной обеспечила Полтавскую победу.

- 1709 год — Полтавское сражение и победа России в ней.

- 1714 год — сражение у мыса Гангут.

- 1720 год — морская битва у острова Гренгам.

- 1721 год — окончание Северной войны и подписание Ништадтского мирного договора.

Источник

Внешняя политика Петра I

Главной задачей внешней политики Петра I было получение выхода к морям. Для этого он воевал и со шведами и с турками. Выход к Черному морю получить все-таки не удалось, с турками Петр воевал эпизодически, а вот война со шведами, известная как Северная война, стала одним из главных мероприятий всего правления Петра Великого.

Северная война 1700 – 1721 гг.

Главной причиной Северной войны стала борьба России за выход к Балтийскому морю. Возможность иметь флот в незамерзающем море была стратегически важной и для торговли, и для увеличения военной мощи страны.

Также одним из поводов к началу войны со Швецией стал холодный прием Петра I в Риге, во время «Великого посольства» в Европу.

Подготовка к войне

Еще в ходе Великого посольства Петр I понял, что надежды на создание общеевропейской коалиции против Турции нет, однако у русского царя появилась возможность возглавить союз против Швеции, которая преграждала выход России к Балтийскому морю.

Договор о войне против Швеции был заключен с саксонским курфюрстом и польским королем Августом II в 1698 году, во время путешествия Петра I из Вены в Москву.

В 1699 году Прокофий Возницын на Карловицком конгрессе подписал мирный договор с Турцией на два года. После этого подготовка к войне со Швецией стала более интенсивной.

В июле 1699 года были заключены соглашения с Данией и Саксонией – сформировался антишведский Северный Союз. Согласно условиям договора, Саксония и Дания должны были развязать войну, а Россия начинала военные действия после заключения мира с Турцией.

Петр I понимал, что заключить мирный договор с Турцией удастся лишь в том случае, если Россия продемонстрирует ей свою военную мощь. В августе 1699 года Русская эскадра появилась у Керчи. На тот момент флот России был уже достаточно силен и произвел на Турок огромное впечатление. Параллельно с этими событиями Россия, не желая вызывать подозрения Швеции, подтверждала заключенные с ней мирные договоренности.

Летом 1700 года дипломат Е.И. Украинцев заключил перемирие с Турцией на 30 лет. На следующий день после того, как в Москве стало известно о перемирии, русские войска двинулись к Нарве. Россия вступила в Северную войну.

Начало войны со Швецией

Саксония первой из участниц Северного Союза вступила в войну со Швецией. Еще в феврале 1700 года Август II осадил Ригу, однако уже в середине сентября снял осаду.

Армия России сосредоточилась под стенами Нарвы только к октябрю 1700 года. Она насчитывала 35-40 тыс. человек. Крепость обороняли всего 1,5 тыс. шведских солдат, однако русское командование не решалось отправлять плохо обученных русских солдат на штурм крепостных стен. Решено было сначала пустить в ход артиллерию, и уже после разрушения стен начать приступ. Русские полководцы не ожидали сложностей, однако осада сорвалась. Причиной стала нехватка ядер и осадной артиллерии. Из-за нехватки пороха обстрел крепости прекратился спустя всего две недели.

Тем временем положение еще более осложнилось. Карл XII, 18-летний король Швеции, оказался одаренным полководцем. Когда ему стало известно о мирном договоре между Россией и Турцией, он с отрядом из 15 тыс. солдат высадился под Копенгагеном и принудил короля Дании капитулировать. 8 августа 1700 года Дания обязалась выйти из Северного Союза (Травендальский мир).

После капитуляции Дании Карл XII отправился к Ревелю (Таллину), а оттуда двинулся к Нарве. Навстречу Шведам была выслана дворянская конница во главе с боярином Б.П. Шереметьевым, однако, узнав о приближении 30-тысячной шведской армии, Б.П. Шереметьев отступил. 18 ноября Б.П. Шереметьев появился под Нарвой, а за ним по пятам следовали шведы.

После этого Петр поспешно оставил армию и отправился в Новгород, доверив командование герцогу фон Круи, недавно перешедшему на службу в России. Мотивы Петра неизвестны: царь или был очень уверен в своей армии и надеялся на численное превосходство, или предвидел провал кампании и готовился оборонять следующие рубежи.

Битва под Нарвой, 1700 г.

Русские войска окружили Нарву узкой полосой. Шведы атаковали позиции русских 19 ноября 1700 г. Шведы воспользовались снегопадом, чтобы незаметно подобраться к русским укреплениям. Их внезапная атака вызвала панику. Первой отступила дворянская конница, а иностранные офицеры, в том числе и фон Круи, сдались. Петр I, нанимая на офицерские чины иностранцев, совершенно не озаботился вопросом их сближения с Россией и подчиненными. Католики или лютеране по вере, иностранцы плохо говорили по-русски и для своих солдат оставались чужаками.

Серьезное сопротивление шведам оказали только Семеновский и Преображенский полки, переведенные в 1698 году в статус гвардейских, а также полки под командованием Лефорта. Благодаря стойкости этих полков Карл XII согласился на почетную капитуляцию для русской армии: войска могли уйти, оставив неприятелю лишь артиллерию, а остальное оружие и знамена оставить себе. Однако, как только русские войска пересекли мост через р. Нарва, шведы атаковали остальные полки и взяли в плен оставшихся офицеров.

Первое серьезное противостояние между шведами и Россией завершилось поражением последней, несмотря на то, что 40-тысячной русской армии противостояло шведской войско численностью всего в 12 тысяч.

После победы над русскими войсками под Нарвой в Швеции была выпущена медаль, на которой о русском царе было сказано «Исшед вон, плакася горько»

После разгрома русский войск Карл XII решил отправиться в Польшу, чтобы окончательно разгромить Августа II. Это решение Шведского короля дало России возможность восстановиться после поражений, а Петру I – провести ряд срочных реформ, которые сделали армию России более современной и боеспособной.

Первые победы в Прибалтике

Петр тяжело пережил поражение под Нарвой, однако не считал войну проигранной. Уже спустя две недели после «нарвской конфузии» царь снова поставил Б.П. Шереметьева во главе конницы, наказав не отступить перед лицом неприятеля.

Сил, подконтрольных Б.П. Шереметьеву, было недостаточно, чтобы нанести серьезный урон шведам, оставшимся в Прибалтике, поэтому русская армия ограничилась мелкими военными кампаниями, которые контролировали окрестности и успешно справлялись со шведскими разъездами. Значимость этих действий была высока потому, что Прибалтика издавна снабжала Швецию хлебом.

Первую значимую победу над шведами русские войска одержали в 1701 году, близ Дерпта. В этой битве был разбит шведский генерал Шлиппенбах. Правда, победа была одержана лишь благодаря численному превосходству: 17 тыс. русских против 7 тыс. шведов. Однако Петр I был доволен победой: каждого солдата, принимавшего участие в сражении, царь наградил серебряным рублем, а Б.П. Шереметьеву присвоил чин фельдмаршала.

Летом 1702 года войска Шереметьева вторглись в Эстляндию, овладели крепостью Мариенбург. Осада длилась 12 дней, так как крепость находилась на острове. Только когда русским войскам удалось подобраться к крепостным стенам на плотах, осада завершилась. На этом Шереметьев прекратил кампанию, объяснив свое решение тем, что армия устала и снабжается недостаточно.

Основной целью военных действий осени 1702 года стало взятие Нотебурга (в прошлом – Орешек). Крепость находилась на небольшом острове, имела высокие стены. И мощную артиллерию. Гарнизон ее состоял всего из 450 человек.

Для осады крепости Петр I выделил 14 полков. Нотебург отказался капитулировать и был подвергнут двухнедельному артиллерийскому обстрелу, после чего, 11 октября, начался кровавый штурм, который продолжался 12 часов. Нотебург пал. Петр не восстановил старого названия крепости, а назвал ее Шлиссельбург («город-ключ»).

После взятие Нотебурга Петр I решил взять под контроль все территории по течению Нарвы. Для этого было необходимо завладеть крепостью Ниеншанц, которая находилась на месте впадения Охты в Неву. Слабо укрепленная, подвергнутая обстрелу, крепости сдалась почти сразу.

Взятие Ниеншанца сопровождалось и первой морской победой: не подозревая о падении крепости, в устье Невы вошли два корабля из шведской эскадры. У Петра I на тот момент не было боевых кораблей, однако он отдал приказ атаковать. 7 мая 1703 г. 30 русских лодок под командованием царя и Меншикова, в тумане незаметно подошли к шведским кораблям и взяли их на абордаж. Эта победа не могла значительно изменить расстановки сил на море, однако Петр I очень гордился первой морской победой и своим личным участием в этой операции.

Основание Петербурга

Ниеншанц был маленькой крепостью, расположенной в неудобном месте, и не мог оказаться серьезной защитой против попыток Швеции снова овладеть берегами Нарвы. Поэтому Петр I решил заложить на Заячьем острове новый город, который назвал в честь своего святого Санкт-Петербурхом (по-голландски). Впоследствии название было заменено на немецкое, и город стал называться Санкт-Петербургом.

Изначально город был задуман как пограничный пункт, а также торговый и военный порт, однако уже в 1712-1713 гг. Петр I решил перенести сюда столицу. На первый взгляд, странный выбор – переместить столицу из привычной Москвы в новый, окраинный Санкт-Петербург, однако у царя были на то причины. В глазах Петр Москва была олицетворением так ненавистной царю старины. Петр всей душой любил Европу и море, и хотел приблизить к ним столицу своего государства.

Создание Балтийского флота началось вскоре после основания Петербурга. На Олонецкой верфи уже в 1703 г. было заложено 43 корабля, а в 1705 г. приступила к строительству кораблей Адмиралтейская верфь в самом Петербурге. Овладение всем бассейном Невы означало, что Россия выполнила те задачи, из-за которых начала войну,— страна получила выход к морю.

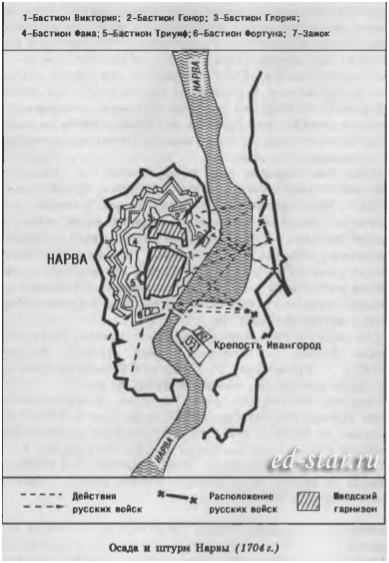

Взятие Дерпта и Нарвы

В сложившейся обстановке Швеция не согласилась бы на мир ни на каких условиях, поэтому России пришлось продолжать войну. Петр стремился расширить свои владения в Прибалтике, поэтому намеревался захватить Нарву и Дерпт.

Операции были спланированы Петром так, чтобы сначала был взят Дерпт, а потом появилась бы возможность перебросить под Нарву освободившуюся артиллерию. 4 июня 1704 г. Б.П. Шереметьев подошел к стенам Дерпта, начался обстрел стен, который не имел успеха. 15 июля русские войска начали штурм, Дерпт капитулировал, в руки русских войск попали 132 крепостные пушки.

После победы под Дерптом Петр I сразу отправился к Нарве. Крепость со времени битвы в 1700 году усилилась: ее гарнизон вырос до 4, 5 тыс. человек, артиллерия состояла из 432 пушек. Командовал крепостью полковник Горн – тот же, который руководил отражением осады 1700 года. Он был уверен, что сумеет удержать крепость до прихода Карла XII.

При осаде гарнизона была применена военная хитрость: часть русских солдат переоделись в синие мундиры шведского образца и изобразили войска генерала Шлиппенбаха, идущие на помощь Горну. Шведы поверили в инсценировку и отправили на встречу «подкреплению» отряд, который был окружен и истреблен русскими войсками.

В результате 10-дневного обстрела русским войскам удалось пробить бреши в крепостных башнях. Петр I предложил Горну сдаться, но тот отказался. 7 августа 1704 г. русские войска приступом взяли крепость. Вслед за Нарвой сдался и Ивангород. Русским удалось захватить 549 орудий.

Захват Нарвы стал завершающим событием первого периода Северной войны.

Распад Северного Союза

Союзником России в войне со Швецией был Август II, король Польши, одновременно являющийся саксонским курфюрстом. Шведы успешно владели Польшей, теснили саксонские войска, и авторитет Августа II как монарха снижался. В результате серии поражения Август II утратил корону Польши, в его распоряжении остались только саксонские войска, которые были значительно деморализованы.

К 1705 году войска Петра I и Августа II сосредоточились под Гродно. Ожидалось, что шведские войска уйдут на зимние квартиры с наступлением холодов, однако Карл XII сделал неожиданный ход: преодолев 360 верст за две недели, его армия в январе 1706 года внезапно подступила к Гродно. Армия Августа II потерпела от шведов сокрушительное поражение, у русских войск не осталось подкрепления.

Петр I опасался крупного столкновения со шведской армией, поэтому 22 марта русская армия оставила Гродно и отступила в Львов.

В октябре 1706 г. Карл XII заключил с Саксонией крайне невыгодный для нее мирный договор, Россия потеряла союзника в лице Августа II.

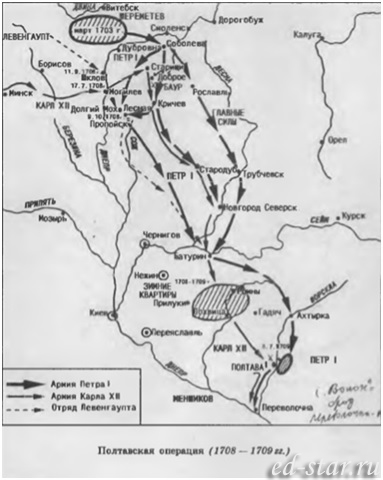

Вторжение в Россию

Выход из войны Польши и Саксонии означал, что теперь у Карла XII не осталось противников кроме России. Петр I за время передышки, которую шведский король дал своим войскам в 1707 году, укрепил боеспособность русской армии, занимался обучением русских солдат и подготовкой к обороне кремля и других укреплений Москвы.

Петр I высоко оценивал силу шведской армии, поэтому избрал тактику «томления» противника: русская армия отступала вплоть до Полтавы, сжигая за собой деревни и уничтожая скот, таким образом истощались силы и провиант шведов. Мобильные конные отряды русских регулярно атаковали шведскую армию с тыла.

3 июля 1708 года состоялось сражение у Головчина. Русская амия, несмотря на численное превосходство, потерпела поражение. Шведской армии теперь была открыта дорога на Смоленск.

В сражении при селе Добром (28 августа 1708 г.) русская армия одолела шведов, но отступление продолжилось. Карл XII старался проложить кратчайший путь в Москве через Смоленск.

Историки до сих пор не могут объяснить, почему шведский король, собираясь идти на Москву, оказался на Украине. Вероятно, он хотел пополнить продовольственные запасы. Король мог также рассчитывать на поддержку украинского казачества, которую ему обещал гетман Украины Иван Мазепа, вступивший в тайные отношения со шведами еще в 1707 г.

Мазепа бежал к шведам в 1708 году, и его предательство стало неожиданностью для Петра I. Украинский гетман пытался поднять народ Украины на борьбу с Россией, но успеха не добился – его поддержали только 10 тыс. казаков.

Примерно в то же время, когда активно действовал Мазепа, военная ситуация изменилась в лучшую для России сторону. 28 сентября 1708 года в сражении у деревни Лесной корпус шведской армии под командованием генерала Левенгаупта был разбит русскими войсками. В результате шведская армия осталась почти без провианта и пороха, а численный состав ее увеличился всего на 6,5 тыс. человек.

Полтавская битва

Шведы осадили Полтаву весной 1709 г. Понимая, что крепость не сможет продержаться долго, Петр I решил дать генеральное сражение.

Русские войска пробирались на плацдарм севернее Полтавы в ночь с 19 на 20 июня 1709 г. За спиной у русской армии осталась река, слева оказался лес, а справа глубокий овраг. Шведы могли атаковать русскую армию только через поле. Атаку противника должны были усложнить редуты (земляные укрепления). Под Полтавой находилось около 30 тыс. шведских солдат, но только около половины из них были здоровы и могли участвовать в сражении, к тому же шведам не хватало продовольствия и пороха. У русских под Полтавой была 42-тысячная армия и 102 пушки. Даже в таких условиях Карл XII решил атаковать.

Тактика шведов заключалась в том, чтобы атаковать «в лоб». Карл XII решил не использовать артиллерию и не огибать редуты, чтобы не терять время, и фактически бросил своих солдат в штыковую атаку на позиции русской артиллерии. Подобная тактика раньше приносила шведской армии победу, но боеспособность русских солдат за период от начала войны значительно увеличилась.

Ночью 27 июня шведы скрытно подобрались к редутам, но были обнаружены и подвергнуты обстрелу, затем началась кавалерийская атака. Войска Карла XII уже на данном этапе несли значительные потери. За время атаки Петр вывел армию из лагеря и построил ее в две линии.

Шведам удалось прорвать первую линию, на месте прорыва начался рукопашный бой, который вскоре перерос во всеобщий. Бойня длилась около двух часов, шведы были обескровлены артиллерийским огнем и отступили. Организованное отступление быстро переросло в бегство.

За несколько дней до битвы Карл XII был ранен в ногу. Он собрал около 17 тысяч уцелевших солдат и решил отступить в Крым. Вместо того, чтобы преследовать шведов, в русском лагере отслужили молебен и устроили пир в честь победы. Погоня началась только утром 28 июня. Через два дня армия М.М. Голицына настигла бегущих шведов. Карл XII, часть его приближенных и гетман Мазепа успели переправиться через Днепр, а оставшиеся 16 тыс. шведских солдат сдались 9-тысячному отряду русских.

Значение победы под Полтавой:

- Заключен новый договор с Августом II, согласно которому Август обязался бороться с врагами России в Польше, взамен Петр I обещал вернуть союзнику польскую корону – был восстановлен Северный Союз.

- Россия получила Эстляндию и Лифляндию, приобрела решающий голос в Северном Союзе.

- Россия встала в один ряд с другими европейскими великими державами.

Прутский поход

Русская армия одержала ряд побед в 1710 году, однако Карл XII отказался от предложенных ему условий мира. Король Швеции еще надеялся заручиться поддержкой Турции в войне против России.

Опасаясь объединения сил Турции и Швеции, Петр I решил начать военные действия на территории противника. Весной 1711 года русский войска двинулись к границам Молдавии и Валахии – территорий, подчиненных Османской Империи. Царь рассчитывал на поддержку Молдавии, однако не получил ее. Из-за весенней распутицы войскам пришлось отступить.

10 июля 1711 г. на переговоры с Турцией был отправлен вице- канцлер России Петр Павлович Шафиров. Ему удалось заключить с Османской Империей Адрианопольский мир, согласно которому Россия обязалась вернуть туркам Азов, срыть Таганрог, пропустить на родину Карла XII и не вмешиваться в польские дела. О шведских интересах турки не позаботились.

Столь выгодные для России условия мира объясняются тем, что турецкая армия хотя и превосходила русскую по численности, но значительно уступала в боеспособности петровским войскам. Даже янычары, узнав о войне, отказывались идти в атаку и требовали заключения мира.

Петру I удалось спасти армию, но значимых результатов Прутский поход не принес. Однако царь был рад завершению войны с Турцией и намеревался бросить все силы на борьбу с главным врагом – Швецией.

Гангутский бой

В шведскую Померанию русские войска вошли еще в 1711 году, а весной 1713 г. были взяты Гельсингфорс (Хельсинки), Борго (Порвоо) и Або (Турку). Эти завоевания не имели стратегического значения, но Петр I рассчитывал в случае мира вернуть финляндские территории Швеции.

Летом 1714 года русские галеры направлялись из Гельсингфорса в Або, дорогу им преградил шведский флот под командованием адмирала Ватранга. Не желая провоцировать столкновение, русские попытались перетащить корабли по суше в узком перешейке на мысе Гангут, однако шведские войска намеревались помешать этому.

27 июня 1714 на море наступил полный штиль, шведские парусники оказались почти беспомощными. Русские войска решили воспользоваться этим шансом, и, обойдя на веслах эскадру Ватранга, заблокировали часть шведских кораблей в узком фиорде, а затем взяли на абордаж. Борьба длилась около трех часов и завершилась победой русских.

Именно у мыса Гангут русский флот одержал первую значительную морскую победу. Россия встала в один ряд с крупными морскими державами.

В 1714 г. русским флотом были захвачены Аландские острова.

Последние годы войны. Ништадтский мир

Действия шведских пиратов привлекли на сторону России флот Англии и Голландии. В 1716 году армада из 86 кораблей (объединенные силы России, Дании, Голландии и Англии) направилась к берегам Швеции. Военная кампания не была успешной, так как Англия и Голландия, обеспокоенные успехами России, все больше склонялись к оказанию помощи Швеции

Желая укрепить международный авторитет России и ухудшить положение Карла XII, Петр I в 1716 году выехал в Париж, где заключил русско-французский договор, согласно которому Франция отказывалась от финансовой поддержки, которую ранее оказывала Швеции, и брала на себя роль посредницы в русско-шведских переговорах. Эти меры вынудили Карла XII пойти на уступки.

Переговоры начались в 1718 году. Швеция оставила за собой Финляндию, однако согласилась признать за Россией Прибалтику.

Война близилась к завершению, но в 1718 году Карл XII погиб при осаде крепости в Норвегии. Трон заняла его сестра, Ульрика Элеонора, окружение которой было настроено продолжить войну. Швеция рассчитывала на поддержку Англии, однако теперь у России был мощный флот, который позволял ей конкурировать с другими крупными державами на море.

В 1719 году русские войска выполнили ряд успешных операций на территории Швеции, а 27 июля 1720 года состоялась битва у острова Гренгам – вторая крупная победа русского флота.

Русский десант успешно действовал в Швеции, ее флот был окончательно разгромлен, а казна истощена: побежденная страна была вынуждена сдаться.

30 августа 1721 года в городе Ништадт, в Финляндии, был подписан мирный договор между Россией и Швецией. По условиям договора Россия приобрела часть Финляндии с Выборгом, Карелию, Ингрию, Лифляндию, Эстляндию, а также несколько отличных портов: Петербург, Ригу и Ревель. Теперь, получив выход к незамерзающему морю, Россия имела обширные возможности для торговли, и, одолев мощную страну, сама стала великой державой.

20 октября 1721 г. по решению Сената царь стал титуловаться как император всероссийский, и за ним утвердилось почетное имя Петр Великий, Отец Отечества.

Персидский (Каспийский) поход 1722 – 1723 гг.

После завершения Северной войны Петр I приступил к завоеванию территорий Закавказья. В июле 1722 г. русские пехотинцы и кавалерия были переправлены к устью реки Терека. В августе без боя сдался Дербент.

В течение 1723 года русская армия взяла несколько городов, в том числе и Баку. В этом же году был подписан русско-иранский договор, согласно которому к России отошли западный и южный берега Каспийского моря с городами Дербент, Решт и Астрабад. Россия в свою очередь обязалась помогать Ирану в борьбе с Турцией.

Завоевания прекратились, так как в Иран вторглись турецкие войска, на борьбу с которыми у России не было сил.

В 1724 был заключен Константинопольский мирный договор. Россия признавала власть Османской Империи над Западным Закавказьем, в свою очередь Турция признавала власть России в Прикаспии.

Эпоха Петра Великого не оставила равнодушным никого. Ни людей живших тогда, ни историков, изучающих прошедшие события теперь. Петра любят и ненавидят. Его презирают и им восхищаются. Срединных или нейтральных оценок в деле Петра нет. Формируя свое собственное мнение о первом императоре России, важно понимать, что Петр со всеми его реформами все-таки не упал на Россию с неба: его преобразования были подготовлены всей предыдущей историей и конкретно в тот момент, вероятно, были необходимы для страны.

О синхронных событиях Всеобщей истории, проверяемых на ЕГЭ, и оценках Петра I в историографии читайте здесь.

Основные даты по теме

- Северная война – 1700-1721 гг.

- Взятие Шлиссельбурга — 1702 г.

- Взятие Нарвы — 1704 г.

- Сражение у деревни Лесная — 1708 г.

- Полтавская битва — 1709 г.

- Прутский поход — 1711 г.

- Сражение у мыса Гангут — 1714 г.

- Сражение у о. Гренгам — 1720 г.

- Ништадтский мирный договор — 1721 г.

- Каспийский (Персидский) поход Петра I — 1722-1723 гг.

Термины

- Северный союз – антишведская коалиция в составе России, Речи Посполитой, Дании и Саксонии, созданная в 1699 г.

Источник