- Какое море в Норвегии?

- Северное море у берегов Норвегии

- Норвежское море и его фьорды

- Баренцево море и его воды

- Реки и озёра Норвегии

- Крупные реки Норвегии

- Гломма

- Клар-Эльвен

- Танаэльв

- Драмменсельва

- Логен (Нумедалслоген)

- Алтаэльв

- Крупные озера Норвегии

- Мьёса

- Рёссватн

- Фемунн

- Раннсфьорден

- Тюрифьорд

- География Норвегии

- Содержание

- Тектоника и геология

- Рельеф

- История развития в четвертичный период

- Полезные ископаемые

- Климат

- Растительность

- Почвы

- Водные ресурсы

Какое море в Норвегии?

Норвегия – страна, омываемая тремя морями. Скандинавский полуостров, на котором расположено государство, имеет много выходов к «большой» воде, и все они всегда были доступны для норвежских мореплавателей.

Северное море у берегов Норвегии

На западе, а также возле столицы Осло, королевство омывается холодным Северным морем. Это море, несмотря на название, входит в состав Атлантического океана, лишь краем соприкасаясь с Северным Ледовитым соседом.

Общая площадь моря занимает 750 тысяч кв. км. Северное море является настоящим кормильцем норвежцев. Там промысловые суда добывают основные запасы полезной рыбы: палтуса и трески.

Креветки и сельдь также поставляют из Северных вод. Данное море считают важным торговым маршрутом. Через него проходят основные грузопотоки всего мира.

Отдых на Северном море – это чистые пляжи, хоть и лишенные возможности полноценного купания. У Лофотенских островов вода прогревается до 20 градусов, поэтому там летом возможно полноценно провести время на пляже.

Норвежское море и его фьорды

Подлинные фьорды Норвегии расположены у берегов Норвежского моря. Именно их красота была не раз воспета художниками и поэтами королевства.

Норвежское море довольно глубокое – 1500 метров средней глубины. Это море также богато рыбой и другими морскими обитателями, но рассматривается, как место для отдыха, а не промысловая зона.

Кроме вышеупомянутого «короля» фьордов у Норвежского моря есть еще много достойных курортных мест, где можно отлично провести выходные или праздники.

Баренцево море и его воды

Вода в Баренцевом море очень солена, поэтому там выбор рыбы не столь велик, как в соседних морях. Эта водная площадь никогда не прогревается более 12-15 градусов. Купание в Баренцевом море исключено.

В Баренцевом море, часто, плавают льдины. Лишь его юго-западная часть летом свободна от оледенения.

Все моря Норвегии существенно влияют на климат страны, делая его более мягким, чем у северных соседей. Они же приносят к норвежским фьордам ветра и штормы, с силой которых норвежцы давно и успешно справляются, как в воде, так и на суше.

Источник

Реки и озёра Норвегии

Норвегия – страна на западе и крайнем севере Скандинавского полуострова в Северной Европе. Её площадь 385,2 тыс. км, вместе с 50 тысячами островами в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Большая часть страны занята Скандинавскми горами, вследствие чего большинство, рек, протекающихпо её территории, имеют горный характер течения, они порожисты, стремительны, полноводны, имеют относительно короткую протяженность, на них много водопадов. Около 5 % территории Норвегии занимают озера среднего или небольшого размера, расположены в основном на юге страны, всего их насчитывается около четырехсот тысяч.

Крупные реки Норвегии

Норвегия отличается наличием густой речной сети, реки имеют значительную глубину, узкие долины, на них много порогов и перепадов, они полноводны круглый год. Их высокий уровень падения делает их очень перспективными для производства электроэнергии. Наиболее крупные реки протекают в юго-восточной части страны, это Гломма, Кларэльвен, Танаэльв, Драмменсельва, Логен (Нумедалслоген), Отра, Алтаэльв.

Гломма

На территории Норвегии это самая протяженная река, её длина – 604 км, площадь водосборного бассейна – 42441 км 2 (13 % территории Норвегии). Протекает на востоке страны, берет свое начало в озере Эурсунн, впадает в залив Осло-фьорд Норвежского моря. На реке построен ряд электростанций.

Клар-Эльвен

Вытекает из озера Руген, расположенного на границе Норвегии и Швеции на высоте 662 метра над уровнем моря. Её длина – 406 км, площадь водосборного бассена – 11820 км 2 . Берет начало в Швеции, течет по территроии Норвегии, затем снова поворачивает в Швецию и впадает там в озеро Венерн, таким образом речная система Клар-Эльвен-Гёта-Эльв – самая протяженная на территории Скандинаского полуострова (более 750 км). Раньше река использовалась для сплава древесины.

Танаэльв

Река на границе Норвегии и Финляндии длиной – 348 км и с площадью водосборного бассена –16374 км 2 . Образуется слиянием рек Инарийокки и Карашйокка в 12 км в восточном направлении от норвежского города Карасйок. Впадет в залив Баренцевого моря под названием Тана-фьорд, образуя широкую дельту, которую называют крупнейшей нетронутой речной дельтой в Европе. В реке водится крупный атлантический лосось, его промышленный вылов имеет важное хозяйственное значение в экономике страны.

Драмменсельва

Одна из крупнейших рек Норвегии, её длина составляет 308 км, площадь водосборного бассена – 17 тыс. км 2 . Вытекает из озера Тьюрифорд в Норвегии, впадает в рек Драмс-Эльв вблизи города Драммен, расположеннго в 40 км от столицы Норвегии Осло.

Логен (Нумедалслоген)

Протекает на юго-востоке стран, имеет длину 359 км, площадь водосборного бассена –5,5 тыс. км 2 . Её исток находится на горном палато Хардангервидде в западной Норвегии, течет с запада на юг, впадает в Северное море.

Самая крупная река южной части страны, длина – 245 км, площадь водосборного бассена – 3,7 тыс. км 2 . Вытекает из озера Бреидватн, впадает в пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским. В окресностях реки построено 12 электростанций, производящих электроэнергию для всего юга Норвегии.

Алтаэльв

Протекает на севере страны, длина – 229 км, площадь бассейна – 8,9 тыс. км 2 . Впадает в Алта-Фьорд вблизи города Алта на побережье Норвежского моря.

Крупные озера Норвегии

Норвегию можно смело назвать страной озер, на её территроии насчитвается около 400 тысяч озер небольшого размера, вытянутой формы, имеющих ледниковое происхождение и занимающих почти 5 % всей площади государства. Крупнейшие озера – Мьёса, Фемунн, Рёссватн, Раннсфьорден, Тюрифьорд.

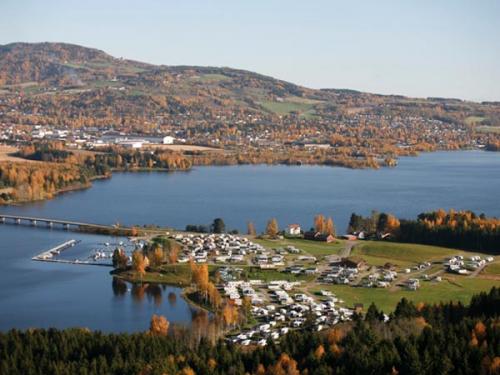

Мьёса

Крупнейшее озеро страны, его площадь — 365,19 км 2 , длина — 117 км, максимальная ширина – 15 км,глубины — до 468 метров. Расположено в южной части Норвегии, в ста км к северуот Осло. Впадет река Гудбраннсдалслоген на севере, вытекает на юге – Ворма (приток Гломмы).

Рёссватн

Второе по площади озеро в Норвегии после Мьёсы, площадь — 219 км 2 , длина береговой линии – 256,3 км, максимальная глубина – 240 метров. Находится в северной части страны.

Фемунн

Третье по площади озеро в Норвегии после Мьёсы и Рёссватена, площадь 203,5 км 2 , длина береговой линии –235 км, максимальная глубина –131 метр. Расположено на востоке страны, на безлюдных пространствах, граничащих со Швецией. Из озера вытекает река Трюсильэльв, в дальнейшем впадающаяв озеро Венерн в Швеции. Озеро богато ценными промысловыми породами рыб семейства лососевых.

Раннсфьорден

Четвертое по площади озеро в Норвегии после выше описанных озер, площадь – 138 км 2 , длина береговой линии – 202км, максимальная глубина –120 метров. Находится на востоке страны.

Тюрифьорд

Пятое по площади озеро в Норвегии, его площадь – 136 км 2 , максимальная глубина –295 метров. Расположено на территории провинции Баскеруд (восточная часть страны).

Источник

География Норвегии

| География Норвегии | |

|---|---|

| |

| Часть света | Европа |

| Регион | Скандинавия |

| Координаты | 62°с.ш. 10°з.д. |

| Площадь |

|

| Береговая линия | 58 133 (вместе с островами) км |

| Границы | 2 542 [1] (Финляндия 727, Швеция 1 619, Россия 196) |

| Высшая точка | гора Гальхёпигген 2 469 м |

| Низшая точка | Уровень моря 0 м |

| Крупнейшая река | Гломма |

| Крупнейшее озеро | Мьёса |

География Норвегии в первую очередь характеризуется сложной историей формирования всех природных компонентов этой территории и слабой антропогенной модифицированностью естественных ландшафтов. Находясь на северо-западе евроазиатского материка, Норвегия полностью расположена в пределах Скандинавского полуострова. На западе омывается водами Норвежского, на юге — Северного морей Атлантического океана (пролив Скагеррак), а на севере — водами Баренцева моря Северного Ледовитого океана. Норвегии принадлежит около 50 000 островов [1] , крупнейшие из которых, включая архипелаги: архипелаг Шпицберген, Лофотенские острова, остров Ян-Майен. Площадь всех этих территорий составляет 385 186 км².

Самая северная точка страны, мыс Нордкин, находящийся на 71,2° с.ш., одновременно является самой северной точкой континентальной Европы. На самой южной точке континентальной Норвегии, выходдящей на пролив Скагеррак, расположен маяк Линдеснес.

Содержание

Тектоника и геология

Территория Норвегии располагается в двух разнородных в геоструктурном плане областях. Значительная её часть является фрагментом Каледонского геосинклинального складчатого пояса, раздробившегося в конце мезозоя, располагаясь северней условной линии, проходящей от устья Хардангер-фьорда через озеро Мьёса и дальше до границы со Швецией. Остальная территория южнее этой линии (а также южная часть Финнмарка лежит в пределах выхода Балтийского докембрийского кристаллического щита. Отдельно от всего стоит район Осло-фьорда, который выделяется из общего двуобластного тектонического районирования всей основной части Фенноскандии. Этот участок представляет собой грабен (носящий в разных источниках разные названия: грабен Осло или поле Осло), который является одним из немногих мест в Скандинавии, где кристаллический щит перекрыт значительным слоем более молодых образований. Таким образом, в тектоническом отношении Норвегия подразделяется на три неодинаковые по размерам участка [2] :

- Область балтийского докембрийского кристаллического щита.

- Область каледонской складчатости.

- Зона грабена Осло.

Норвегия расположена в пределах зоны со слабой сейсмичностью. Она, так же как и вся Фенноскандия в настоящее время относится к сравнительно стабильным и спокойным участкам земной коры. Сводовое поднятие земной коры в Четвертичном периоде является гляциоизостатическим (обратное выгибание суши, избавившейся от продавившего её ледяного купола), сопровождалось и сопровождается различного размера напряжениями, но в целом поднятие происходит плавно. В XIX—XX веках на территории Южной Норвегии не произошло ни одного значительного землетрясения [3] . Благодаря истории тектонического развития Скандинавского полуострова, на территории Норвегии находится огромное количество разломов фундамента различных размеров. Они не только определили характер структурного строения этого участка земной коры, но и сильно повлияли на протекание геоморфологических процессов. Так, именно по разломам, на восточном макросклоне Скандинавских гор заложены речные долины, а на западном — фьорды.

Помимо гляциоизостатического поднятия, территория Скандинавского полуострова испытывает и современные тектонические движения, обусловленные эндогенными (англ. Endogeny ) процессами. Их скорость нарастает от побережья к востоку, достигая на севере Остланна 5 мм/г.

Рельеф

Современный рельеф Норвегии в полной мере отображает историю и характер её тектонического развития и геологического строения. История геоморфологического формирования Норвегии можно условно разделить на четыре этапа.

- Первый этап продолжался от возникновения суши Скандинавского полуострова (архей) до каледонского орогенеза не включительно. Особенностью этого периода является разрушение первичной геосинклинальной области и формированию докембрийского пенеплена. В это время формируется поверхность Балтийского докембрийского щита.

- Второй этап начался каледонским складкообразованием в нижнем и среднем палеозое и его конечным маркером следует считать кайнозойский орогенез в палеогене — время, когда, в Европе начала развиваться альпийская складчатость, повлиявшая и на развитие данной территории. Во время этого этапа сформировалась складчатая область каледонид и происходило формирование основных линий рельефа Норвегии. После каледонского орогенеза и вплоть до кайнозоя горы Норвегии подверглись мощной денудации и были сильно снижены, сформировав значительные по площади поверхности выравнивания. Сейчас об этом свидетельствует наличие т. н. допермского пенеплена в Южой Норвегии (на плато Телемарк), в результате которого сформировались ещё одни специфические для Норвегии формы рельефа — плоские высокогорные плато фьельды.

- Третий этап ознаменовался развитием в Европе альпийской складчатости, которое не прошло бесследно для Скандинавии. До этого горы Норвегии были сильно пенепленизированы и не обладали высокогорным характером, поэтому их высотный уровень был значительно ниже современного. В северной части Атлантики происходили значительные тектонические движения, приведшие из-за погружения Лавруссии к т. н. открытию Атлантического океана. Это вызвало изостатическое поднятие современной территории Скандинавского полуострова, достигавшее в некоторых участках 1000 м, которое захватило не только геосинкленальную зону, но и платформенные структуры. В это время наибольшее возвышение испытали центральные участки Южной Норвегии (плоскогорья Ютунхеймен и Хардангервидда) и горы Кьелен. В этот же период некоторые участки испытали, наоборот, опускание. К таким территориям относится мульдаТронхейм в области Трённелаг. Во время этого этапа вместе с общим повышением территории происходит образование и расширение разломов. Общее поднятие также привело к снижению базиса эрозии.

- Четвёртый этап развития рельефа охватывает весь комплекс ледниковых и межледниковых эпох четвертичного периода, в течение которых происходила консервация основных форм макрорельефа и накладывание на них более мелких форм, вызванных деятельностью ледника [3] .

История развития в четвертичный период

В самом конце неогена и в начале четвертичного периода вся Скандинавия, в том числе и Южная Норвегия, были подвержены мощному оледенению с несколькими стадиями. Это было последнее крупное палеографическое событие, наложившее отпечаток на рельеф, как Норвегии, так и всей Северной Европы.

Норвежские горные районы являются территорией, где располагалось ядро четвертичного оледенения. Именно отсюда ледниковые массивы распространялись по всей Северной Европе. На данный момент нет достоверных данных о том, когда и где конкретно началось зарождение и наращивание первичных ледовых массивов в четвертичном периоде в пределах этой территории. Однако, можно с уверенностью сказать о том, что центральная часть южной Норвегии подвергалась оледенениям чаще, чем соседняя Дания или Германия. Об этом свидетельствуют стратиграфический анализ четвертичных отложений на этих территория. Его результаты показывают значительно большую завершенность четвертичного осадконакопления в прилегающих к южной Норвегии территориях. На протяжении долгого времени Норвегия лежала в зоне наиболее интенсивной экзарации и нивации, что вызвало значительную денудацию отложений от предыдущих ледниковых эпох и периодов открытого ото льда осадконакопления [2] .

Считается, что на территории Скандинавии было четыре ледниковых эпохи. В этом смысле плейстоцен подразделяется на следующие периоды: доледниковый — эоплейстоцен (2-0,6 млн.л.н.), в конце его был первый ледниковый период — Гюнц, нижний плейстоцен (600—400 тыс.л.н.), во время которого было второе оледенение — Миндель, средний плейстоцен (400—200 тыс.л.н.) с третьим оледенением — Рисским; верхний плейстоцен (200-10 тыс.л.н.) с последним оледенением — Вюрмским. Поскольку Скандинавия являлась центром происхождения ледникового покрова, то все следы первых двух фаз (Гюнц и Миндель) были стерты третьим оледенением — Рисским, потому что оно было самым мощным и обширным. Так что в случае с Норвегией можно говорить конкретно только о двух последних ледниковых эпохах: Рисском и Вюрмском оледенениях.

В Риссе, во время своего максимального распространения материковый ледяной покров сливался на востоке со льдами Новоземельского центра оледенения, а на западе — с ледяным покровом Британских островов. Об этом свидетельствует то, что многие из отмелей Норвежского и Северного моря сложены обломочным ледниковым материалом, располагающимся вплоть до континентального склона большим гребнем, что позволяет его считать боковой и конечной мореной. Во время Рисского оледенения из-за мощной экзарации происходит углубление фьордов, озерных котловин, образование троговых долин и начало формирования прибрежной узкой равнины (странфлата).

После Рисского оледенения последовало Рисс-Вюрмское межледниковье с достаточно теплым климатом, происходило таяние ледников, накопление мощного слоя водноледниковых отложений.

Вюрмское оледенение было меньших размеров, и связи с другими центрами оледенения уже не существовало. Началось оно в высокогорных участках Скандинавского полуострова и оттуда распространилось во все стороны, особенно на запад (видимо уже тогда западные склоны Скандинавских гор принимали на себя значительное количество осадков). В то же время, мощность и площадь ледника на западе была меньше, чем на востоке. Это объясняется тем, что на западе за счет непосредственного выхода не столь значительного по сравнению с Рисским периодом ледника к морю на всем своем протяжении приводило к быстрой его разгрузке за счет обильного айсбергообразования. В то же время, на востоке не было особо значительного глубокого водного пространства, которое могло бы ограничить продвижение ледниковой массы в этом направлении. Также убывание мощности ледового слоя происходило к северу и югу от его центра из-за нарастания в этих направлениях континентальности климата. Это привело к тому, что особенностью Вюрмского оледенения было несовпадение осевой зоны материкового ледника с осевой зоной орографической. Такое распределение мощности ледового покрова на территории Скандинавии привело к тому, что значительные высокогорные пространства Южной Норвегии были свободны от покровного оледенения. К таким территориям относятся плоскогорья Ютунхейм, Довре, Рондане. Однако не стоит считать, что эти участки были свободны ото льда в принципе — здесь были развиты местные горные ледники, и ледники, спускавшиеся по их долинам в конце концов все равно вливались в общий массив. В Норвегии ледяные потоки спускались по узким доледниковым долинам, заложенным по тектоническим разломам. Здесь шла активная экзарационная деятельность. Там, где сходились разветвленные сети дочетвертичных долин и ледники, сходящие с них, соединялись, происходила самая мощная экзарация, и уже единый долинный ледник выпахивал огромные по размерам троги. Так сформировались знаменитые норвежские фьорды [3] .

Полезные ископаемые

Hорвегия располагает значительными запасами нефти, природного газа, руд железа, титана, ванадия, цинка. Имеются м-ния руд свинца, меди, нерудного сырья — апатитов, графита, сиенита. [4] Норвегия обладает значительными запасами углеводородов и в меньшей степени угля, но все эти месторождения приурочены либо к отложениям палеогена и юры в Северном море, либо к каменноугольным накоплениям островных территорий. Сама континентальная Норвегия имеет более скудный по значимости набор полезных ископаемых, однако и здесь есть достаточно большие запасы различных минеральных ресурсов. Так, континентальная часть юга страны располагает значительными запасами руд железа, титана, ванадия и цинка. Имеются месторождения руд свинца и меди. Также представлено нерудное сырье: апатитами, графитом и нефелиновым сиенитом. Как видно, принципиальным отличием минерально-ресурсной базы континентальной Норвегии от её других частей является отсутствие каких-либо существенных запасов ископаемых осадочного происхождения. Это, естественно, обусловлено геологическим строением Скандинавского полуострова, где практически отсутствует шлейф осадочных пород.

Крупнейшее в Западной Европе месторождение ильменитовых руд, богатых диоксидом титана находится на юге страны в районе Эгерсунна. Основные залежи цветных металлов приурочены к зоне каледонской складчатости, сложенной непосредственно каледонидами, вне зоны смятия в складки докембрийских пород. Таким образом, рудоносными оказываются все Скандинавские горы на участке от Будё до плато Телемарк невключительно. Также в районе столицы есть несколько месторождений строительных материалов, которые приурочены к выходам осадочных отложений грабена Осло.

Климат

Располагаясь практически полностью в умеренном поясе, в сравнении с другими участками суши расположенными на тех же широтах — юг Норвегии оказывается значительно теплее и увлажнённее благодаря большому притоку тепла от Норвежского течения. Теплое течение, однако, не проникает в пролив Скагеррак, что резко сказывается на климате юго-восточной Норвегии, в это же время континентальные воздушные массы с Балтики легко проникают сюда. Также, часто во внеприбрежную зону проникают массы с более высоких широт, где зимой господствует Арктический максимум. Поскольку поверхность Норвегии круто обрывается к морю, а долины вытянуты меридионально, теплые воздушные массы не могут проникать очень глубоко в них, что создает ситуацию, когда зимой градиент снижения температур при движении вглубь фьорда больше, чем при движении на север. Высота Скандинавских гор не позволяет проходить воздушным массам на восток страны, и создают барьерный эффект, который при условии значительного влагонасыщения является причиной выпадения огромного количества осадков, как летом, так и зимой [5] .

Влияние теплого течения на климат страны связано не с непосредственным нагреванием приокеанического слоя воздуха (территория юга Норвегии отделена от этого течения на 300—400 км.), а с западным переносом, приносящим эти нагретые воздушные массы.

Средние температуры января колеблются от −17 °C на севере Норвегии в городе Карашук до +1.5 °C на юго-западном побережье страны. Средние температуры июля составляют около +7 °C на севере и около +17 °C на юге в Осло.

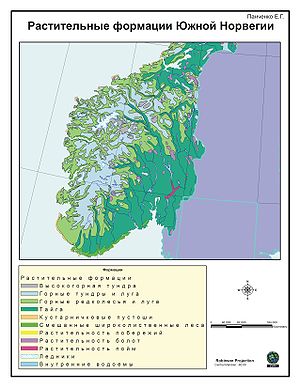

Растительность

- Тундровая растительность (субнивально-нивального пояса). Этот тип растительности имеет значительное распространение и приурочен к самым высокогорным районам, к территориям, прилегающим к ледникам и северной части страны. Условия произрастания здесь самые неблагоприятные в пределах Норвегии: низкие температуры, незначительный вегетационный период, широкое распространение снежников и близость ледников, сильные ветры и маломощность почвенного покрова. Поэтому, растительный покров здесь чрезвычайно фрагментарен и в основном, представлен различными мхами и лишайниками.

- Растительность альпийского пояса. Данный тип занимает обширные пространства фьельдов и наиболее возвышенные участки западного побережья выше линии возможного произрастания деревьев, располагаясь на средней высоте 800—1700 м, значения которой, как и в случае с растительностью субнивально-нивального пояса, растут при движении с запада на восток. Климатические условия, в которых растут эти формации, также неблагоприятны. Деревья в этом поясе отсутствуют полностью, доминантными сообществами являются кустарнички и разнотравье, кустарниковая растительность появляется только на самых низких гипсометрических уровнях, мохово-лишайниковый ярус слабо развит и появляется только на участках, долго покрываемых снегом. Видовой состав включает амфиатлантические и циркумполярные виды. Доминантными растительными формами здесь являются гемикриптофиты и хамефиты.

- Горные леса и редколесья. Занимают самые большие площади на территории Норвегии, располагаясь в нижнем ярусе Скандинавских гор. Поднимаются до 1000 м в наиболее континентальных участках, а в прибрежной зоне Атлантики спускаются даже в низменности под действием здесь общего снижения поясных границ. Этот пояс включает в себя чистые березовые леса на западном макросклоне, и сосново-березовые леса в более континентальных частях.

- Тайга. Таежная зона также занимает значительные площади на территории Южной Норвегии, занимая самые континентальные её участки (Остлан и Восточный Серлан), а также выходя к побережью на равнине Трённелага, где отепляющее влияние океана ещё ощутимо, однако позволяет здесь расти таежной растительности. Формации этого пояса отсутствуют на западном макросклоне гор и в районе фьордов. Представлена еловыми и на юге дубово-еловыми и сосновыми лесами.

- Приатлантические вересковые пустоши. Занимают узкую прибрежную внешнюю полосу на протяжении всего западного побережья, нигде не заходя вглубь фьордов. Вересковые пустоши здесь развиты на хорошо дренированных, олиготрофных кислых субстратах. Древесные и кустарниковые виды здесь в целом отсутствуют, однако могут появляться в некоторых местах, хорошо защищенных от ветра, дующего с моря. В видовом отношении преобладают вересковые в сочетании с кустарничками, травами, злаками, мхами и лишайниками. Почвенно-растительный покровы здесь часто фрагментарен.

- Смешанные и широколиственные леса. На территории Норвегии представлены небольшими участками, занимающими самую южную часть страны. Однако, внутренние части самых крупных фьордов, где сильно отепляющее влияние океана, также заняты мешанными широколиственными лесами, принимающими там интразональный характер. Представлены дубовыми, буковыми и ясеневыми лесами.

- Растительность побережий. Дюнная растительность представлена одним участком на побережье южнее Ставангера. Это открытые псаммофитные сообщества со сложной структурой, часто подверженные подтоплению.

- Растительность пойм. Пойменная растительность представлена одним значительным в масштабном плане участком пойм рек Гломма и Логен в районе их слияния. Здесь развита гидрофильная растительность из-за периодического паводкого подтопления. Представлена лесами из ольхи и ели, которые занимают пойменные и старичные понижения.

Почвы

Формирование почвенного покрова Южной Норвегии имеет достаточно короткую историю. Молодость, маломощность, а порой полное отсутствие почв является прямым следствием господства здесь ледникового покрова в четвертичном периоде, который механически уничтожил почвенный покров, сформировавшийся в предыдущие эпохи. Поэтому, началом формирования современных почв нужно считать время отступания ледника. В это время флювиогляциальные потоки отлагали материал в перигляциальной зоне, который стал почвообразующей породой для почв равнинных территорий, в основном в Остлане, как в наиболее равнинной территории. С другой стороны, почвы начинали формироваться и на обнажающихся материнских породах возвышенных территорий, где почвообразующими породами в большинстве случаев являются гнейсы, граниты, габбро, известняк, сланцы и песчаники. Отличительной чертой для всех почвообразующих пород Норвегии (за исключением известняков) является низкая окарбоначенность, что только ухудшает их плодородие в дополнение к слаборазвитости. Стоит отдельно отметить, что формально, две границы: между тайгой и смешанными лесами, а также между подзолами и бурыми почвами, как зонально им соответствующими, часто не совпадает. Это связанно с чередованием климатических условий в Европе на протяжении голоцена [3] . Там, где ареал распространения бурых почв заходит на север и занят таежной растительностью, раньше в более теплые периоды произрастали смешанные леса и наоборот.

| Тип растительности | Тип почв |

|---|---|

| Высокогорная тундра субнивально-нивального пояса | Литосоли |

| Растительность альпийского пояса | Горно-луговые (почвы альпийских лугов) |

| Бореальные и горные неморальные леса и редколесья | Слабогумусные подзолы |

| Таежная растительность | Подзолы (часто альфигумусовые) |

| Приатлантические вересковые пустоши | Подзолы, литосоли |

| Смешанные широколиственные леса | Бурые почвы и подзолы |

| Растительность болот | Болотные оглеенные почвы |

| Растительность побережий | Ареносоли, регосоли |

| Растительность пойм | Флювисоли |

Водные ресурсы

Поскольку над территорией Южной Норвегии преобладает западный перенос, то количество осадков снижается здесь с запада на восток, вместе с этим в том же направлении уменьшается объём и слой стока [5] . Именно в Южной Норвегии в чрезмерно переувлажненном районе западного макросклона Скандинавских гор наблюдается самый большой в Европе объём стока, превышающий 1500 мм/год. Объём стока распределяется здесь соответственно значениям количества осадков, а значит, убывает с запада на восток, уменьшаясь в Остлане до 400 мм/год.

Для юга Норвегии характерно наличие значительного количества небольших и средних по размеру озёр. Практически все они возникли из-за подпруживания конечно-моренными валами водотоков и, поэтому, приурочены к руслам рек и имеют вытянутую продолговатую форму. Однако, несмотря, на родство озёр всей Южной Норвегии, в различных районах они имеют некоторые особенности. Так, озера, расположенные в Вестлане и приуроченные к долинам рек западного макросклона Скандинавских гор, имеют наименьшие размеры из-за узости и малой длины речных долин. Их образование связано с ледниковой экзарацией во время оледенения и последующей аккумуляцией материала во время потепления, приведшей к формированию конечных морен и подпруживанию водотоков. Родство озёр и фьордов здесь обуславливается тем, что долины озёр и фьордов, а также конечно-моренные валы сложены одним материалом. Более того, направление осевой части этих озёр совпадает с направлением самих фьордов. Озера здесь отличаются, так же, как и фьорды, значительной глубиной и крутизной склонов долин. Крупнейший водоем этого района — оз. Сулдальсватн, соединяющееся короткой протокой с Букн-фьордом. Озера Сёрлана обладают уже большими размерами из-за расширения речных долин и наличия здесь более крупных рек (Сирдальсватн, Люрдаватн и т. д.).

Но самые крупные озера сформировались в Остлане, где текут самые крупные реки и преобладает равнинный рельеф: здесь находятся крупнейшие водоемы Южной Норвегии (Мьёса, Фемунн, Нурсьон, Рансфьорд и т. д.). В образовании озёр равнинных участков, прилегающих к Осло-фьорду, ледниковая практически не участвовала, а их образование связано только со стадиальной моренной аккумуляцией. Для Южной Норвегии не характерно обилие болот из-за хорошего дренажа большей части её территории, заболоченные участки разбросаны достаточно дискретно. Однако заболоченные территории встречаются практически во всех её частях и отличаются по своему генезису. Самые значительные площади болота занимают в Остлане и Трённегале. Развиты как правило низинные болота. [6]

Источник