- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

- Динамика косы Долгой

- Пять смертельных опасностей Азовского отдыха

- Песчаные водовороты и трещины

- Радиоактивные ториевые пески

- Промышленные выбросы с Донбасса

- Сползание берегов в море

- Опасная живность и мутная вода

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

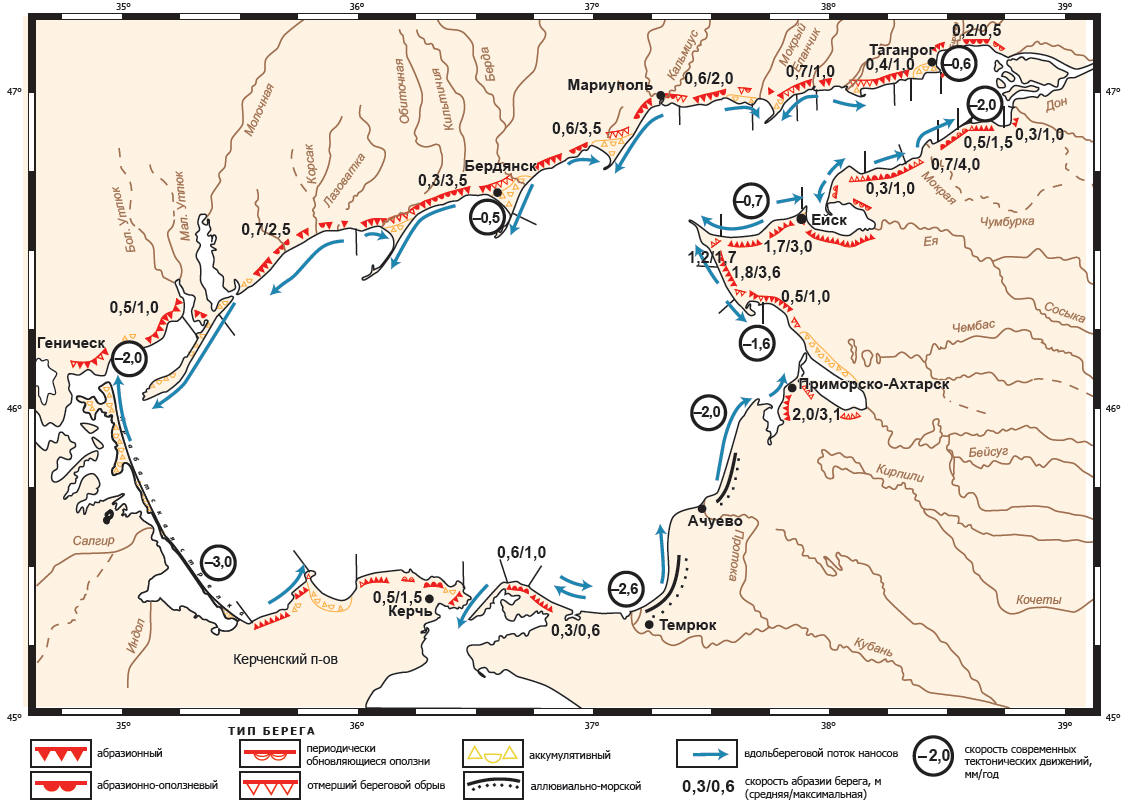

Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

Под береговой зоной понимают область контакта моря и суши, состоящую из берега, пляжа и подводного склона (Терминологический справочник, 1980). Для нее характерна интенсивная перестройка надводного и подводного рельефа под влиянием изменения ветровых и волновых полей, развития течений разной природы, колебаний уровня, жизнедеятельности растительных и биологических сообществ, хемогенных и тектонических процессов. В Азовском море при экстремальных ветро-волновых условиях волнение воздействует на всю поверхность дна, в этом случае все пространство акватории можно отнести к береговой зоне (Рисунок 1).

Конфигурация и строение береговой линии подвержены штормовой, сезонной, многолетней и вековой изменчивости. Первые три составляющие динамики береговой зоны могут влиять на условия быта и хозяйствования людей и происходят под влиянием обычных флуктуаций синоптических полей. Вековые изменения обусловлены крупномасштабными климатическими сдвигами, следствиями которых являются возрастание засушливости климата или усиление его суровости, подъем уровня моря на 0,5–1 м (Матишов, Артюхин, 2010).

Сильные штормы способствуют кардинальной перестройке берегов, значительно расширяя границы береговой зоны. Например, в районе Ахтарского маяка в течение нескольких часов экстраординарного шторма в январе 1969 г. абразионно-обвальный берег отступил на 3–5 м, новоазовская терраса у ст. Голубицкой – на 20 м (Губкин, 1973); кромка обрыва у Генического маяка (Утлюкский залив) сместилась на 3,8-4 м, вблизи с.Степановка (Обиточный залив) – на 10–12,5 м (Артюхин, 2007). В результате интенсивных штормов в период с 2002 по 2005 гг. восточный берег моря в 17 км к югу от косы Долгой отступил на 11 м (Рисунок 2) (Матишов Д. и др., 2006).

Скорости деформации оползневых берегов в среднем за год обычно меньше, чем обвальных. Темпы смещения оползней зависят от морфологии и особенностей литологического строения береговой толщи, водонасыщения пород, а также от амплитуды сгонно-нагонных колебаний уровня и угла подхода волн генеральных направлений к берегу. Наибольшие значения перестройки кромки обрыва и линии уреза в ХХ веке характерны для оползневого участка между с. Мелекино и х. Самарино (северное побережье Таганрогского залива, юго-западнее г. Мариуполя), где в мае 1971 г. сошел оползень протяженностью вдоль берега 500–600 м, шириной 30–40 м (Антюхов, 1982). На линии уреза этот процесс сказался мало, так как оползневые террасы довольно быстро были переработаны морем.

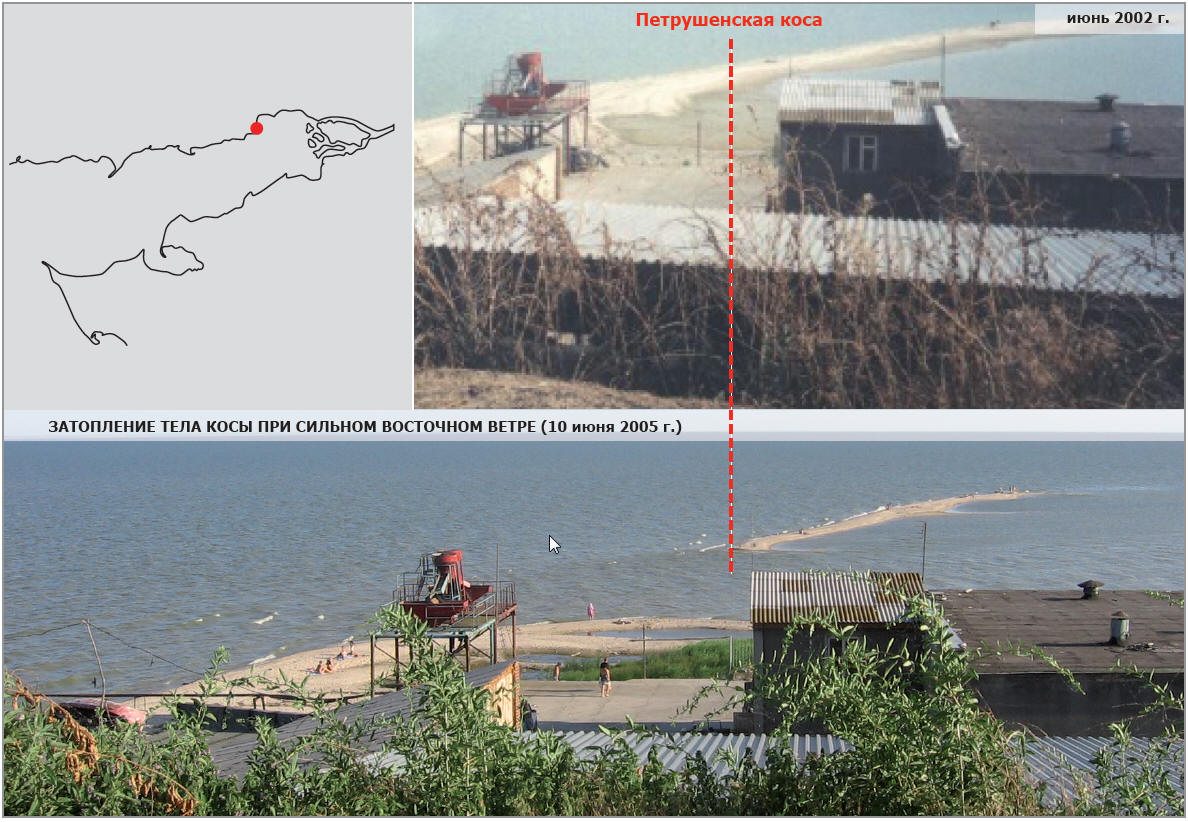

Положение уровенной поверхности моря также является существенным фактором, способным повлиять на темпы перестройки берегов всех типов. На фоне эвстатического подъема уровня волновое разрушение берега активизируется, происходит затопление аккумулятивных тел (Рисунок 3).

Аккумулятивные берега почти всегда, за редким исключением, возникают в результате накопления масс целых и битых створок отмерших моллюсков (Рисунок 4). Другие виды моллюсков, имеющие хрупкие створки или малую биомассу, не оказывают решающего воздействия на пляжеобразование, играя роль примеси.

Биогенные наносы слагают преимущественно надводную часть аккумулятивных форм. В образовании их подводных склонов значительную роль играют минеральные пески и алевриты. Именно поэтому сокращение поставки биогенных наносов сказывается сначала на морфологии и динамике берегов, а затем их подводных склонов. Одной из причин размыва крупных аккумулятивных форм во второй половине ХХ века является уменьшение продуктивности биоценозов донных моллюсков (Артюхин, 2007).

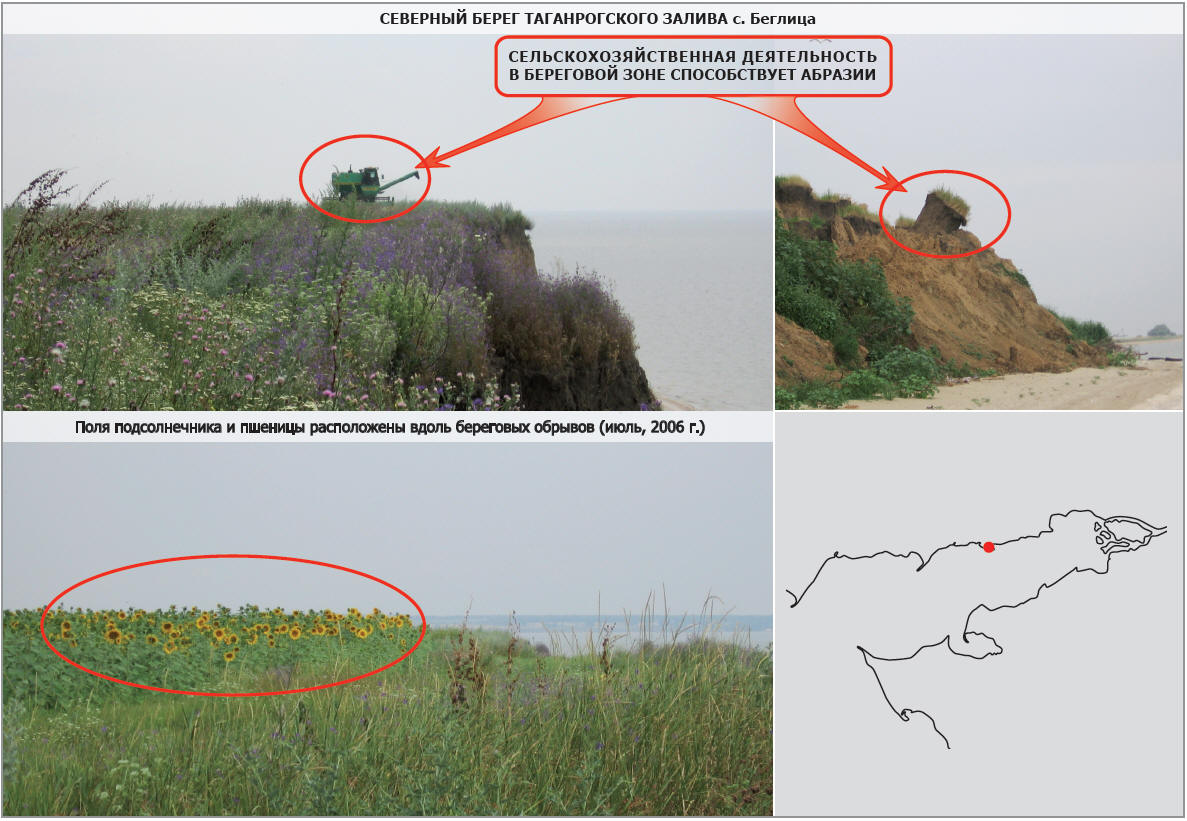

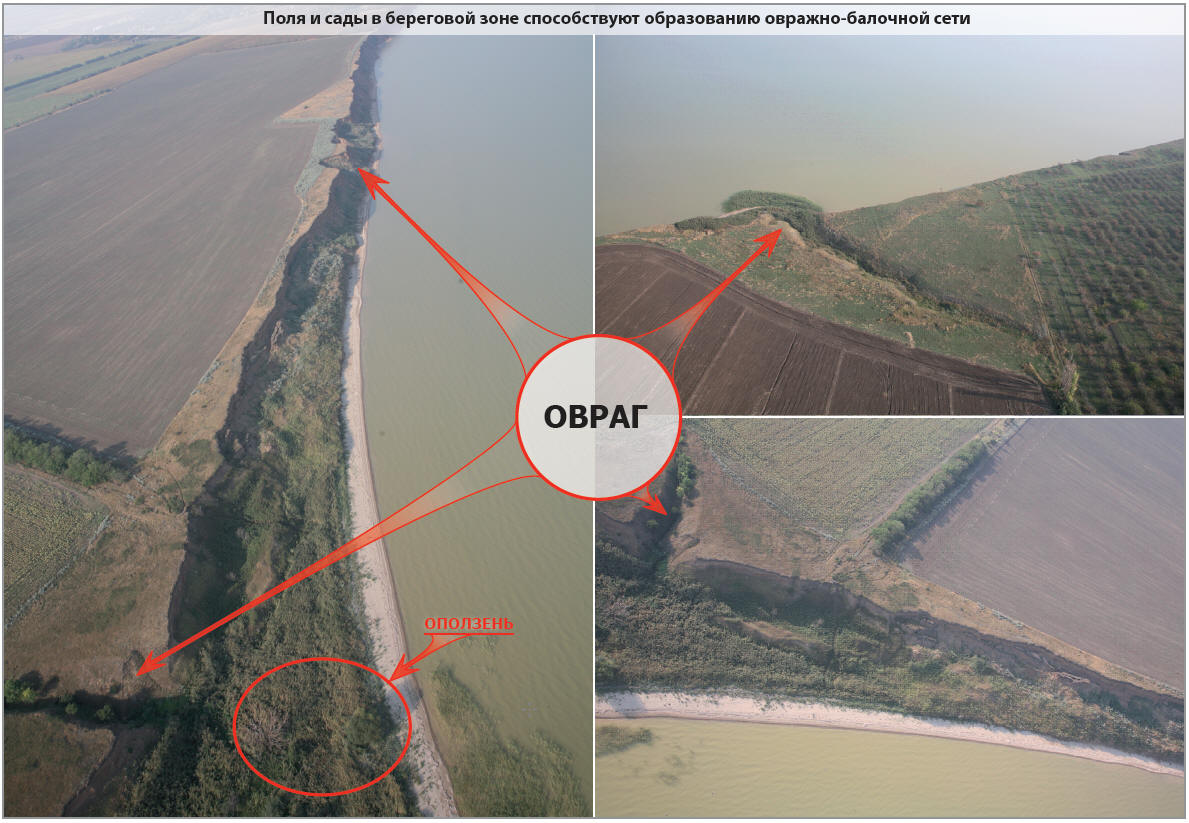

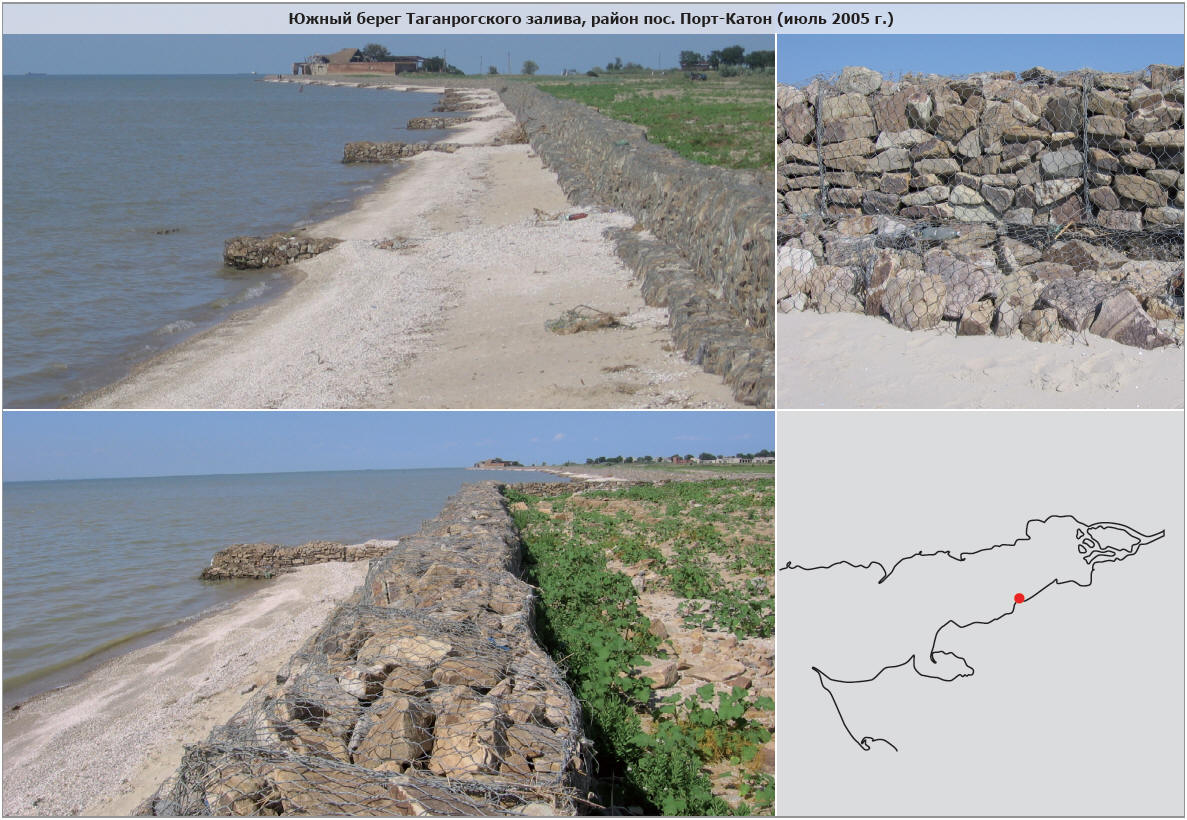

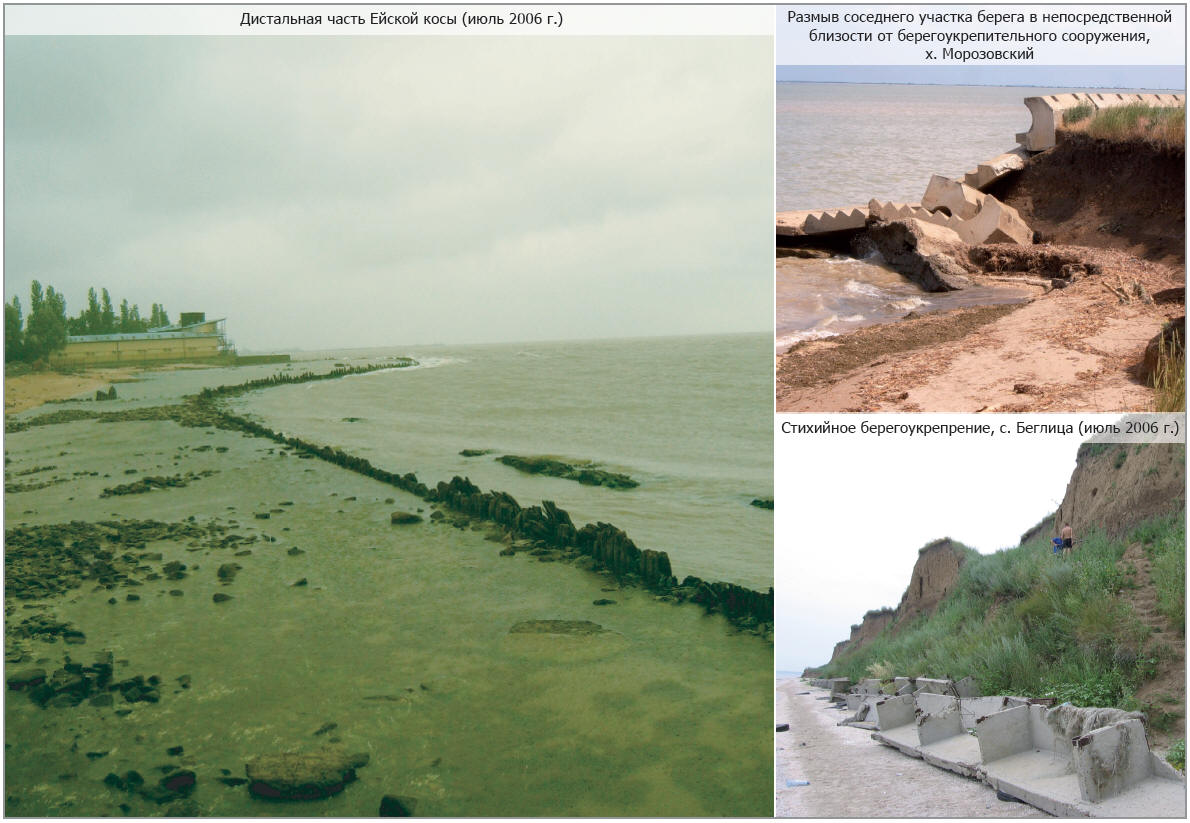

На состоянии берегов Азовского моря сказывается и деятельность человека. Естественный ход береговых процессов нарушается на современном этапе не только из-за мероприятий крупного масштаба (зарегулирование рек), но и непосредственного освоения побережий: сельскохозяйственная деятельность, промышленное и курортное строительство, разработка песчано-ракушечного материала, создание берегозащитных сооружений приобрели широкий размах (Рисунок 5-10).

Анализ предшествующих работ и собственные исследования Южного научного центра РАН, направленные на оценку абразионных процессов, показывают активизацию размыва побережий, особенно восточной части моря и Таганрогского залива (Матишов Д. и др., 2006).

Динамика косы Долгой

Одна из самых крупных отмелей Азовского моря – коса Долгая, оконтуривается изобатой 1–2 м. Она сужается от 6 км до 500 м к северо-западу, фактически отгораживая Таганрогский залив от основной части моря и тем самым определяя его гидрологический и гидрохимический режимы. Общая протяженность системы коса – подводное поднятие составляет более 60 км.

Дистальная часть косы часто меняет свои очертания в зависимости от гидродинамических условий и количества биогенного материала, подаваемого с банок открытого моря и дна залива.

Весь юго-западный берег моря, исключая прикорневой участок, – это район поступления ракуши со дна открытого моря (банка Еленина) и перемещения его вдольбереговыми течениями к северо-западу, где он формирует острова и подводную отмель. На северо-восточном берегу преобладают процессы размыва и переотложения материала к оконечности (Мамыкина, Хрусталёв, 1980). Размыв косы, особо сильный в 1960–1970-е годы, продолжается и сейчас, особенно со стороны Таганрогского залива, где на всем протяжении берег отступает в среднем на 3–5 м/год, а у основания косы морем ежегодно поглощается 3–4 м пляжа. Значительный размыв зафиксирован в период экспедиций ЮНЦ РАН 2002–2005 гг. и в средней части косы, где берег отступил за 3 года на 20–30 м (Матишов Д. и др., 2006) (Рисунок 11, 12).

Динамика береговой линии косы на коротком промежутке времени определяется ветро-волновым режимом. Наши наблюдения подтверждают тот факт, что изменения в приурезовой зоне могут происходить ежедневно под действием ветра. Так, при северо-восточном ветре, который создает нагон со стороны Таганрогского залива, северо-восточный берег косы подвержен затоплению. Прилегающий коренной берег на участке ст. Должанская – с. Воронцовка интенсивно абрадируется морем, здесь практически нет пляжей. Средняя скорость абразии составляет 1,7 м/год.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

Пять смертельных опасностей Азовского отдыха

Казалось бы, чем может навредить отдыхающим мелководное и спокойное Азовское море со своими песчаными пляжами? Но, как известно, «в тихом омуте черти водятся»: здесь ежегодно происходят десятки трагедий…

Содержание

Песчаные водовороты и трещины

Настоящей аномальной зоной считается пляж возле села Юрьевка, что в окрестностях Мариуполя. 10 лет назад здесь почти одновременно утонули двое молодых мужчин. Племянник одного из них играл в мяч, стоя по пояс в воде. Как мальчик рассказал впоследствии, внезапно песок ушел у него из-под ног, и ребенка стало засасывать в какую-то воронку. Его дядя и еще один отдыхающий бросились спасать мальчика, и всех троих отнесло примерно на 30 м в море. Причем там, где еще недавно была метровая глубина, до дна не могли достать даже взрослые мужчины. Несмотря на хорошие навыки плавания, все начали стремительно тонуть… Подоспевшие спасатели – вытащили утопающих: мальчика откачали, но мужчины успели наглотаться воды и захлебнулись.

Подобные случаи в районе Мариуполя фиксировались неоднократно, к счастью далеко не все они заканчивались летально. Комбинацией коварных течений их объяснить невозможно, поскольку у купальщиков внезапно уходило из-под ног само песчаное дно. Более вероятной причиной невероятных смертей ученые считают геологическую активность грунта. Известно, что на Севере Азовского моря, примерно в 2 км ниже дна имеется кристаллический разлом между коренными плитами. Данные массивы постоянно сдвигаются друг на друга, перемещают песок и в нем образуются трещины, которые заполняет вода. При попадании в такую воронку человека не спасет даже отличное умение плавать.

Радиоактивные ториевые пески

Какая может быть радиация на этом скучно-идиллическом мелководье? Между тем, до войны – именно Азовское море являлось для СССР одним из важнейших источников тория. В те времена его добывали примитивным способом, попросту взрывая морские участки в неглубоких местах. После удаления верхнего слоя обычного песка, обнажался песок ториевый – зловеще-черного цвета. Его-то и черпали прямо экскаваторами, а затем везли на переработку.

В наши дни после штормов на азовских пляжах между Таганрогом и Мариуполем зачастую появляется этот самый черный ториевый песок. Чтобы не пугать туристов, его стараются быстро перемешать с обычным желтым песком, тем не менее, радиация в некоторых местах азовского побережья – повышенная и доходит до 100 мкР/ч, что 6-8 раз выше естественного фона. Кратковременное пребывание в подобных зонах неопасно, тем не менее, длительного воздействия облучения лучше, конечно избегать.

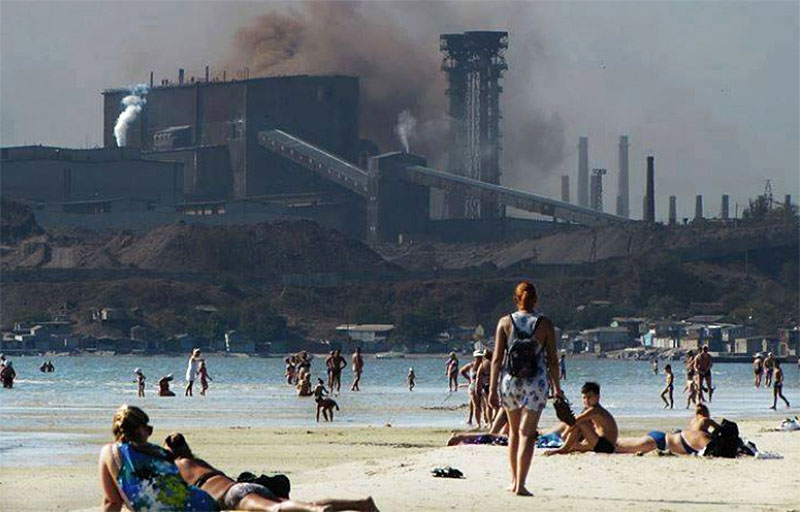

Промышленные выбросы с Донбасса

Азов является самым мелким морем в мире, его наибольшая глубина составляет всего 13,5 м. По площади оно тоже невелико, поэтому водоем нередко называют «большой лужей». Так уж получилось, что данная «лужа» является еще и отстойником для многочисленных предприятий промышленного Донбасса и Ростовской области. Ежегодно в прибрежных азовских водах фиксируется превышение ПДК по фенолам – в 6-7 раз, по железу – в 3-4 раза, а по нефтепродуктам – в 2-3 раза.

К этому коктейлю из химии и тяжелых металлов добавляются еще и канализационные стоки миллионных Ростова-на-Дону и Донецка, а также Мариуполя, Таганрога и других городов Приазовья. Принимать морские ванны вблизи крупных населенных пунктов – попросту опасно для здоровья, поэтому большинство турбаз и пансионатов вынесены далеко за пределы городских зон.

Сползание берегов в море

А знаете ли вы, что Азовское море активно расширяется? Каждый год оно отбирает у суши по несколько метров прибрежной полосы. Это происходит из-за размытия мягкого грунта побережья, на котором практически отсутствуют скалы. Зачастую происходят крупные оползни, несущие смертельную опасность отдыхающим.

Два года назад лишь чудо спасло от гибели десятки туристов, выбравших для купания пляж возле с. Игоревка Приазовского района Запорожской области. Прямо на прибрежную зону сдвинулись тысячи тонн грунта, которые погребли под собой обширный участок пляжа. Чудо заключалось в том, что оползень случился ночью, когда возле воды отсутствовали купальщики. Подобные сдвиги нередки, в Ейском районе Краснодарского края, а также на побережье Ростовской области. Именно поэтому – туристам, предпочитающим палаточный отдых, крайне не рекомендуется разбивать лагеря на пляжах Азовского моря под обрывами.

Опасная живность и мутная вода

Кроме феноменального показателя мелководности, Азову принадлежит еще один рекорд. Это – самое насыщенное в мире море по числу обитателей на единицу площади. Среди них встречаются и довольно опасные, например, скаты-хвостоколы с ядовитыми шипами и, разумеется, главные враги туристов – медузы. В августе на Азовском море их довольно много, но основную проблему создает скорее мутная вода.

Если в относительно прозрачных водах Черного моря медузу можно увидеть издалека, то в мутном Азове это существо можно реально вдохнуть при плавании. Соприкосновение медузы со слизистой оболочкой приводит к крайне болезненным последствиям, а иногда и серьезным проблемам со здоровьем. По этой, а также – всем вышеперечисленным причинам, отправляясь на безмятежное и умиротворенное Азовское море, будьте бдительны, как никогда!

Источник