ЦИРКУЛЯ́ЦИЯ ВОД МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 34. Москва, 2017, стр. 350-351

Скопировать библиографическую ссылку:

ЦИРКУЛЯ́ЦИЯ ВОД МИРОВО́ ГО ОКЕ А́НА, единая взаимосвязанная система непрерывных крупномасштабных движений вод Мирового океана. Включает совокупность горизонтальных и вертикальных перемещений: океанические течения , вертикальные движения вод, на которые накладываются волны в океане , приливы и отливы , сгонно-нагонные явления . Все эти движения обусловлены внешними по отношению к Мировому ок. причинами (ветрами, притяжением Луны и Солнца и др.), тесно связаны с общей циркуляцией атмосферы и способствуют постоянному обмену и перемешиванию вод океанов. Энергию для движения Мировой ок. получает в результате своего взаимодействия с атмосферой, гл. факторами, возбуждающими его общую циркуляцию, считают климатич. факторы, которые подразделяют на механические и термохалинные (см. Термохалинная циркуляция ). К механич. факторам относят касательное напряжение ветра на поверхность океана и воздействие неравномерно распределённого над океаном атмосферного давления; к термохалинным – неравномерное распределение по поверхности океана температуры, солёности, осадков и испарения. Механич. факторы относятся к внешним (они не меняют свойства воды), а термохалинные – к внутренним: действуя на поверхности, они формируют характеристики главнейших водных масс .

Источник

Общая циркуляция океана

Циркуляция океана — система замкнутых морских течений, проявляющихся в масштабах океанов или всего земного шара. Подобные течения приводят к переносу вещества и энергии как в широтном, так и в меридиональном направлениях, из-за чего являются важнейшим климатообразующим процессом, влияя на погоду в любом месте планеты.

Основная причина циркуляции океана — вращение Земли вокруг своей оси и обусловленная этим вращением сила Кориолиса, в соответствии с которой основные циклы океанских течений во всех мировых океанах имеют антициклоническое направление. По часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном полушарии.

Кроме того, на поверхностные океанические течения значительное влияние оказывают устойчивые ветра, преимущественно определяющиеся неравномерностью распределения солнечной энергии на поверхности планеты. Течения, вызванные ветрами, называются ветровыми и являются поверхностными, что делает их очевидно наблюдаемыми.

Есть множество и других факторов, влияющих на морские течения, как то: воздействие Луны (приливы), рельеф и очертание материков, рельеф дна, слив материковых вод, химико-физический состав морских вод (Термохалинная циркуляция) и др.

См. также

Примечания

Ссылки

| Общая циркуляция океана на Викискладе ? |

- Морские течения // Большая Советская Энциклопедия М. Советская Энциклопедия 78 г.

- Морские течения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

Морские течения и циклы Морские течения и циклы | |

|---|---|

| Северный Ледовитый океан | Основной цикл: Течение Бофорта Прочие:Трансарктическое течение · Восточно-Гренландское течение · Западно-Исландское течение · Восточно-Исландское течение · Норвежское течение · Нордкапское течение · Шпицбергенское течение |

| Тихий океан (Северное полушарие) | Основной цикл:Североэкваториальное (Северное пассатное) течение · Куросио · Северное Тихоокеанское течение · Калифорнийское течение Прочие:Аляскинское течение · Курильское течение · Экваториальное противотечение |

| Атлантический океан (Северное полушарие) | Основной цикл:Североэкваториальное течение · Гвианское течение · Антильское течение · Гольфстрим · Северо-Атлантическое течение · Канарское течение Прочие:Течение Ирмингера · Западно-Гренландское течение · Лабрадорское течение · Восточно-Исландское течение · Течение Ломоносова |

| |

| Тихий океан (Южное полушарие) | Основной цикл:Южное Пассатное (Южное Экваториальное) течение · Восточно-Австралийское течение · Антарктическое циркумполярное течение · Перуанское течение (течение Гумбольдта) |

| Атлантический океан (Южное полушарие) | Основной цикл:Южное Пассатное (Южное Экваториальное) течение · Бразильское течение · Антарктическое циркумполярное течение · Бенгельское течение · Ангольское течение |

| Индийский океан | Основной цикл:Южное Пассатное (Южное Экваториальное) течение · Мозамбикское течение · Мадагаскарское течение · Антарктическое циркумполярное течение · Западно-Австралийское течение Прочие:Североэкваториальное течение · Сомалийское течение · течение Агульяс · Течение мыса Игольного · Экваториальное противотечение |

| Южный океан | Основной цикл:Антарктическое циркумполярное течение (Течение Западных Ветров) |

| Основные понятия | Морские течения · Общая циркуляция океана · Сила Кориолиса · Термохалинная циркуляция · Противотечение |

| Морской мусор · Большое тихоокеанское мусорное пятно · Изображения на Викискладе | |

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Общая циркуляция океана» в других словарях:

Циркуляция атмосферы — общая, система крупномасштабных воздушных течений над земным шаром. В тропосфере сюда относятся Пассаты, Муссоны, воздушные течения, связанные с Циклонами и Антициклонами, в стратосфере преимущественно зональные (западные и восточные)… … Большая советская энциклопедия

атмосферы циркуляция — Основными факторами, влияющими на формирование климата Земли, является солнечная радиация, циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности. При их совместном влиянии формируется климат в различных районах земного шара. Количество… … Географическая энциклопедия

Большое тихоокеанское мусорное пятно — Мусорный континент находится в Северо Тихоокеанской системе течений, одной из пяти основных систем океанических течений Большое тихоокеанское мусорное пятно (англ. Eastern Garbage Patch Вост … Википедия

Течение Ломоносова — Ломоносова течение (англ. Equatorial Under Current, EUC) холодное течение, подповерхностное противотечение в экваториальной части Атлантического океана[1]. Течение было открыто 5 й советской экспедицией на научно исследовательском… … Википедия

Трансарктическое течение — одно из основных течений Северного Ледовитого океана, обеспечивающее транспорт льдов от Аляски до Шпицбергена и Гренландии … Википедия

Шпицбергенское течение — (Западное Шпицбергенское течение) тёплое течение у западных берегов Шпицбергена, ветвь течения Гольфстрим , идущее на север продолжение Норвежского течения. Разделение Норвежского течения на Нордкапское течение и Западное Шпицбергенское течение… … Википедия

Гольфстрим — Схема переноса тепла течением Гольфстрим … Википедия

Источник

Циркуляция воды в Мировом океане

Вся масса океанических вод непрерывно движется, благодаря чему происходит постоянное перемешивание, обеспечивающее проникновение кислорода на глубину и вынос питательных веществ на поверхность. По площади и глубине распространения и характеру движения воды движение вод в океане делят на течение, волнение и одиночные волны.

Одной из самых важных форм движения в океане являются морские течения – более или менее правильные перемещения водных масс в горизонтальном направлении: течения захватывают сравнительно неглубокий слой воды, имеют по сравнению с длиной небольшую ширину и отчасти напоминают реки, которые текут в «берегах» из воды. Океанические течения вызываются действием ветра, силы тяжести, приливообразующих сил. На их направление и скорость оказывают влияние сила Кориолиса и внутреннее трение воды. Трение вызывает завихрения на границах слоев с разной плотностью, сила Кориолиса приводит к отклонению водных потоков от направления ветра вправо в СП и влево – в ЮП. По мнению Л.П. Шубаева (1977), перемещение водных и воздушных масс определяется общей закономерностью: неравномерным нагреванием и охлаждением поверхности Земли. От этого в одних районах возникают восходящие токи и убыль массы, в других – нисходящие токи и увеличение массы. Перенос масс – это движение водных масс, т.е. приспособление их к полю силы тяжести, стремление к равномерному распределению.

По глубине распространения течения подразделяют на поверхностные, подповерхностные, глубинные и придонные (только поверхностные изучены достаточно хорошо).

По происхождению поверхностные течения делятся на фрикционные (ветровые, дрейфовые), градиентные (сточные, компенсационные, плотностные) и приливно-отливные. Фрикционные течения, вызванные временными ветрами, называют ветровыми, в отличие от дрейфовых, которые образуются под действием постоянных ветров. Сточные течения возникают в случае поднятия уровня воды, вызванного ее притоком, обилием атмосферных осадков. Компенсационные образуются при опускании уровня воды, обусловленном испарением или оттоком воды. Плотностные течения возникают из-за различий в плотности воды.

По соотношению температуры течения и окружающей воды течения делятся на теплые, холодные и нейтральные. Теплым называется такое течение, температура которого выше, чем температура окружающей воды. Холодные течения характеризуются более низкой температурой, чем температура окружающей воды. Нейтральные течения образуются при равных температурах течения и окружающей воды. При этом температура воды не играет роли в образовании течений. Например, температура холодного Перуанского течения равна 22º С, но она на 6º С ниже температуры поверхностных вод в этом районе (15–18º ю. ш.).

По продолжительности (устойчивости) течения разделяются на постоянные, периодические и временные. Постоянные течения сохраняют направление и среднюю скорость, они возникают в результате воздействия постоянных ветров или сточно-компенсационных процессов. Периодические течения формируются под воздействием муссонов, направление и скорость их меняются. Временные течения вызываются временными, непериодическими ветрами, направление и скорость таких течений изменчивы.

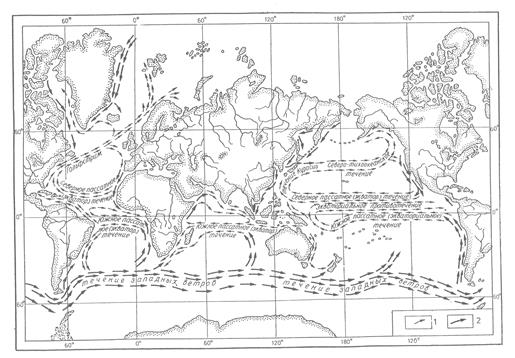

Схема течений МО отражает, прежде всего, распределение господствующих ветров (рис. 17). Крупных циркуляционных систем десять: пять тропических – Североатлантическая (Азорская), Северотихоокеанская (Гавайская), Южноатлантическая, Южнотихоокеанская и Южноиндийская; экваториальная; две умеренных северного полушария – Атлантическая (Исландская), Тихоокеанская (Алеутская); Индийская муссонная; Антарктическая и Арктическая. Главные циркуляционные системы совпадают с центрами действия атмосферы. Эта общность генетическая, а не причинно-следственная.

Рис. 17. Схема поверхностных течений Мирового океана

1 – теплые течения

2 – холодные течения

Скорости и направления течений описывают законы Экмана (1905 г.). В первом законе формулируется причина возникновения течений: течение вызывается тангенциальным трением ветра о воду. Во втором законе говорится о скорости течений: скорость дрейфового течения увеличивается при увеличении скорости ветра и уменьшается с увеличением широты. Третий закон формулируется так: направление поверхностного течения не совпадает с направлением ветра. Течение отклоняется от направления ветра вправо в СП, влево – в ЮП. Отклонение составляет 45 0 . В четвертом законе рассматривается влияние силы трения: вследствие трения движение воды, вызванное ветром, передается расположенным ниже слоям. Скорость течения при этом уменьшается, а направление его на некоторой глубине меняется на противоположное, что практически означает его прекращение. Многочисленные измерения показали, что течения оканчиваются на глубинах 200–300 м (слой Экмана).

Тропические антициклонические системы океанских течений самые крупные. Они простираются от одного берега океана до другого на 6 – 7 тыс. км в Атлантическом океане и 14–15 тыс. км в Тихом, а по меридиану от экватора до 40º широты, на 4–5 тыс. км. Течения устойчивые и мощные, особенно в СП, в основном замкнутые. Как и в тропических атмосферных антициклонах, движение воды идет по часовой стрелке в СП и против ее хода в ЮП. От восточных берегов океанов (западных берегов материков) поверхностная вода сносится к экватору, на ее место из глубины поднимается (дивергенция) и компенсационно поступает из умеренных широт холодная. Так образуются холодные течения Канарское, Калифорнийское, Перуанское, Бенгельское и Западноавстралийское. Скорость течений небольшая, около 10 см/с.

Струи компенсационных течений вливаются в Северное и Южное Пассатные или Экваториальные теплые течения. Скорость их большая: 25–50 см/с, на тропической периферии и до 150–200 см/с.

Подходя к берегам материков, пассатные течения, естественно отклоняются, образуя сточные течения: Бразильское, Гвианское и Антильское, Восточноавстралийское и Мадагаскарское. Скорость течений 75–100 см/с.

Гвианское и Антильское течения омывают Антильские острова и большая часть воды заходит в Мексиканский залив, из которого начинается стоковое течение Гольфстрим. Начальный его участок во Флоридском проливе называется Флоридским течением, глубина которого аномальна – 700 м, ширина 75 км, мощность 25 млн. м 3 /сут, что в 20 раз больше расхода всех рек Земли.

Экваториальная система представлена Экваториальным противотечением, которое образуется как компенсационное между Пассатными. Теоретически доказано, что поворот струй в открытом океане происходит в результате бокового трения и отсутствия ветра (затишье).

Циклонические системы умеренных широт различны в СП и ЮП и зависят от расположения материков.

Северные циклонические системы – Исландская и Алеутская – весьма обширны: с запада на восток они протягиваются на 5–6 тыс. км и с севера на юг около 2 тыс. км. Система циркуляции в Северной Атлантике начинается теплым Североатлантическим течением, за ним нередко сохраняется название начального участка Гольфстрима, однако собственно Гольфстрим («течение залива») продолжается не далее Ньюфаундлендской банки. Начиная от 40º с. ш. водные массы вовлекаются в циркуляцию умеренных широт и под действием западного переноса и силы Кориолиса от берегов Америки направляются к Европе. Благодаря активному водообмену с Северным Ледовитым океаном Североатлантическое течение проникает в полярные широты, где циклоническая деятельность формирует несколько круговоротов – течений Ирменгера, Норвежское, Шпицбергенское, Нордкапское.

Таким образом, Гольфстримом, в узком смысле, называется стоковое течение от Мексиканского залива до 40º с. ш., в широком – система течений в Северной Атлантике и в западной части Северного Ледовитого океана.

Второй круговорот находится у северо-восточных берегов Америки и включает течения Восточногренландское и Лабрадорское. Они выносят основную массу арктических вод и льдов.

Циркуляция северной части Тихого океана аналогична Североатлантической, но отличается от нее меньшим водообменом с Северным Ледовитым океаном. Стоковое течение Куросио переходит в Северотихоокеанское, идущее к Северо-Западной Америке, обычно на всем протяжении оно называется Куросио, в Ледовитый океан попадает относительно небольшая масса воды. Холодные течения Алеутское, Камчатское и Ойясио образуются из холодных вод Тихого океана вне связи с Ледовитым.

Антарктическая система представлена одним течением Западных ветров. Это самое мощное течение в МО. Оно охватывает Землю сплошным кольцом в поясе от 35–0 до 50–0º ю. ш. Ширина его около 2000 км, мощность 185–15 км 3 /с, скорость 25–9 см/с. Как и другие, циркумполярное течение Западных ветров незамкнутое: от него отходят ветви, вливающиеся в Перуанское, Бенгельское и Западноавстралийское течения.

Арктическая система в циркуляции вод МО генетически соответствует Арктическому барическому максимуму и ложбине Исландского минимума и представлена главным течением Ледовитого океана – Западным арктическим. Оно переносит воды и льды с востока на запад по всему Ледовитому океану к проливу Нансена между Шпицбергеном и Гренландией. Далее оно продолжается Восточногренландским и Лабрадорским.

Циркуляция вод МО дисимметрична относительно экватора. Течения, идущие с юга на север, мощные и простираются на большие расстояния: СП: Северное Пассатное – Гвианское – Гольфстрим – Североатлантическое от экватора до Шпицбергена; Северное Пассатное в Тихом океане – Куросио – Северотихоокеанское от экватора до Берингова пролива; ЮП: Перуанское и Бенгельское от Южного океана до экватора. Течения, направленные с севера на юг, угнетенные, идут на небольшие расстояния (не более 30º широты): Бразильское, Игольного мыса. Западноавстралийское, Лабрадорское и Камчатское.

Причина дисимметрии, вероятно, заключается в том, что к северу от экватора господствует меридиональный перенос, а в ЮП – зональный, а также положением и формой материков.

Значение морских течений:

– транспортная роль по отношению к тонкозернистым осадкам и к тонкой мути, взвешенной в морской воде;

– перенос планктона – мельчайших организмов, не имеющих плавательных приспособлений и пассивно увлекаемых движением воды;

– влияние на климат:около половины переноса тепла из низких широт в высокие осуществляется морскими течениями, а остальная половина путем обмена воздушными массами; морские течения создают термические аномалии (западное побережье Калифорнии, Южной Америки, Африки и Австралии, омываемые холодными течениями, холоднее, чем внутренние части материков и, наоборот, климат на побережьях, омываемых теплыми течениями, теплее и мягче, чем внутри материка).

Волнение – колебательное движение воды, охватывает только поверхностные водные массы – частный случай ритмических колебательных движений в природе. Волнение образуется в результате нарушения равновесия уровенной поверхности и стремления силы тяжести восстановить его. Волны, существующие под непосредственным воздействием этих сил, называются вынужденными, волны, продолжающиеся после исчезновения силы, – свободными (инерционными).

В поперечном разрезе волны выделяются: гребень – наивысшая точка волнового профиля, подошва – низшая точка волнового профиля, высота волны – расстояние от подошвы до гребня, длина волны – расстояние между двумя гребнями или подошвами, крутизна волны – отношение высоты волны к половине ее длины, скорость волны – расстояние, пробегаемое гребнем в единицу времени, период – промежуток времени между прохождением двух гребней волны.

Волнение возникает при воздействии ветра на поверхность воды. При малых скоростях ветра (около 5 м/с) образуются волны ряби. При усилении ветра устанавливается волнение. Волны образуют параллельные ряды, т.е. являются двухмерными, они имеют только длину и высоту. Когда скорости ветра и движения волны выравниваются, волны перестают расти в высоту, достигая своего максимального значения. Такое волнение называется установившимся. При затухании ветра образуются волны зыби – длинные пологие волны длиной сотни метров, высотой несколько метров. Высота ветровых волн в среднем 4–5 м, длина 150–200 м.

Наибольшие ветровые волны образуются в ЮП, у берегов Антарктиды, где дуют постоянные западные ветры (30–35 м в высоту и 400 м в длину). В СП наибольшие ветровые волны возникают на 40–45º с.ш. в Тихом и Атлантическом океане (34 м высотой и 800 м длиной). Высокие ветровые волны могут возникать в Аравийском море и Бенгальском заливе.

Одиночные волны распространены во всей массе воды и образуются в результате изменения давления (барические волны), действия приливных сил (приливные волны) и землетрясений (цунами).

Цунами возникают при силе подземного толчка больше 6 баллов и расположения гипоцентра на глубине до 40 км. В открытом океане цунами незаметны, они имеют длину 200–300 км (до 1000 км) и высоту 1–2 м, скорость 400–800 км/ч. При подходе к берегу высота волны резко увеличивается (максимальная – 85 м). За последнее тысячелетие ученые зарегистрировали около 1000 катастрофических цунами, причем большая их часть приходится на северо-запад Тихого океана.

Приливообразующие силы вызывают изменение уровня поверхности океанов. Колебания уровней называются приливами (уровень повышается и достигает наивысшего положения, называемого полной водой) и отливами (уровень понижается до низшего, называемого малой водой).

Теоретически полный цикл (два прилива и два отлива) должен завершаться за 24 ч 50 / , а каждый прилив и отлив по 6 ч 12 / 30 // . Действительная картина осложняется многими причинами:

1. Приливы образуются не только под действием притяжения Луны, но также и Солнца. Приливообразующая сила Солнца в связи с его удаленностью меньше лунной (0,46 ее величины).

2. В течение 27 1/3 суток Луна делает полный оборот вокруг Земли. За это время ее склонение дважды меняется от 23º северного до 23º южного, что вызывает суточное неравенство приливов по высоте и продолжительности.

3. Расстояние от Земли до Солнца в течение года различно, а так как приливообразующая сила зависит от третьей степени расстояния до светила, то апогейные лунные приливы на 40 %, а солнечные на 10 % больше, чем перигейные.

4. Сложность еще больше увеличивается от разнообразного влияния на приливную волну расположения материков и их береговой линии.

5. Благодаря вязкости воды, ее трению о дно, и одного слоя о другой, наступление прилива несколько запаздывает по отношению ко времени прохождения Луны через меридиан данного места. Величина этого запаздывания называется лунным промежутком, который представляет собой отрезок времени между прохождением Луны через меридиан данного места и ближайшей полной водой.

Благодаря сочетанию всех названных причин продолжительность приливов в разных местах океана различна. Принято различать приливы полусуточные (почти соответствуют теоретическим: за 24 ч 50 мин наступает две полные и две малые воды), суточные (одна полная и одна малая вода) и смешанные (изменение приливов в течение месяца от полусуточных до суточных).

Самый большой на Земле прилив (до 18 м) бывает в бухте Ноэль в заливе Фанди у Новой Шотландии. У берегов России самый высокий прилив (до 12 м) образуется на севере Охотского моря, в Пенжинской губе. Приливы больше 5 м наблюдаются только в узких заливах и проливах, а у сравнительно прямых – около 2 – 3 м. Во внутренних морях приливы очень незначительны: в Черном море – 13 см, Балтийском – 4,8 см, Средиземном – до 1 м (около Венеции).

Значение океанических приливов заключается в создании приливного трения, перемешивании воды, формировании берегов, создании особых экологических условий в прибрежной полосе моря, приливную энергию используют при строительстве ПЭС.

6.4. Океан–среда жизни и источник природных ресурсов

МО – самый большой биоцикл, или жизненная область нашей планеты. Два других биоцикла – суша и внутренние водоемы – значительно меньше. Жизненная среда океана непрерывна, не имеет границ, препятствующих расселению организмов. В настоящее время в океане насчитывается около 160 000 видов животных и 10 000 видов растений (Г.В. Войткевич, В.А. Вронский, 1996).

Разнообразие органической жизни в океане делится на четыре группы: планктон, нектон, бентос и плейстон. Планктон (парящий) представляет группу микроскопических организмов, которые парят в водной толще и не могут передвигаться против течений. Среди них есть пассивно плавающие животные и растения – зоопланктон и фитопланктон (мельчайшие растительные (преимущественно водоросли) и животные организмы (одноклеточные, рачки, черви, медузы), либо невидимые, либо размером в ничтожные доли миллиметра, исключение составляют медузы до 1–2 м в поперечнике). Нектон (плавающий) образует группа активно плавающих в воде рыб, млекопитающих, моллюсков, способных перемещаться на огромные расстояния. Бентос (глубинный) состоит из организмов, обитающих на дне. Донные организмы могут быть прикрепленными, сидячими (кораллы, водоросли, губки), роющими (моллюски), ползающими (ракообразные) или свободно плавающими у самого дна (камбала, скаты). Плейстон – совокупность организмов, живущих у поверхностной пленки воды.

Для океана характерна циркумконтинентальная зональность: наиболее богаты прибрежные воды шельфа, в открытом океане число организмов резко сокращается.

Прибрежная фауна и флора МО исключительно богаты организмами. Здесь очень разнообразны физико-географические условия – изменчива соленость, характерны волнения, приливы, течения, различен характер грунта. Здесь распространено огромное количество видов бентоса. Одни из них неподвижные (губки, кораллы, мшанки), другие – подвижные (ежи, морские звезды, моллюски). Обитатели скального субстрата прочно прикрепляются к его поверхности, например водоросли. На песчаном и илистом грунте обитают крабы, улитки, моллюски и черви. Для прибрежной зоны тропических морей характерны коралловые рифы.

В открытом океане экологическая обстановка более однообразна, чем в прибрежной зоне. Здесь господствуют организмы, проводящие всю жизнь на плаву. Очень разнообразна группа активно плавающих рыб, китообразных, тюленей, кальмаров и т.д. Многие виды морских организмов способны вырабатывать электрическую энергию, в океане найдено около 250 видов таких рыб (электрические угри способны вырабатывать ток напряжением 600 В).

Океан располагает энергетическими, биологическими и минеральными ресурсами. Основную часть мирового улова (55 %) дает Тихий океан: больше половины вылавливается в северной части, треть – в южной части и меньшая доля – в тропической. В Атлантическом океане добывается 41 % всех морских продуктов и более половины (68 %) в северной его части. На Индийский океан приходится только 5 % мирового улова. Основные морские промыслы располагаются в пределах шельфа; 5 % акватории МО дают около 90 % мировой добычи биологической массы.

Источник